日本の少子化、報じられない本当の理由…生産年齢人口維持には移民3233万人必要?

2020.01.16

ビジネスジャーナル

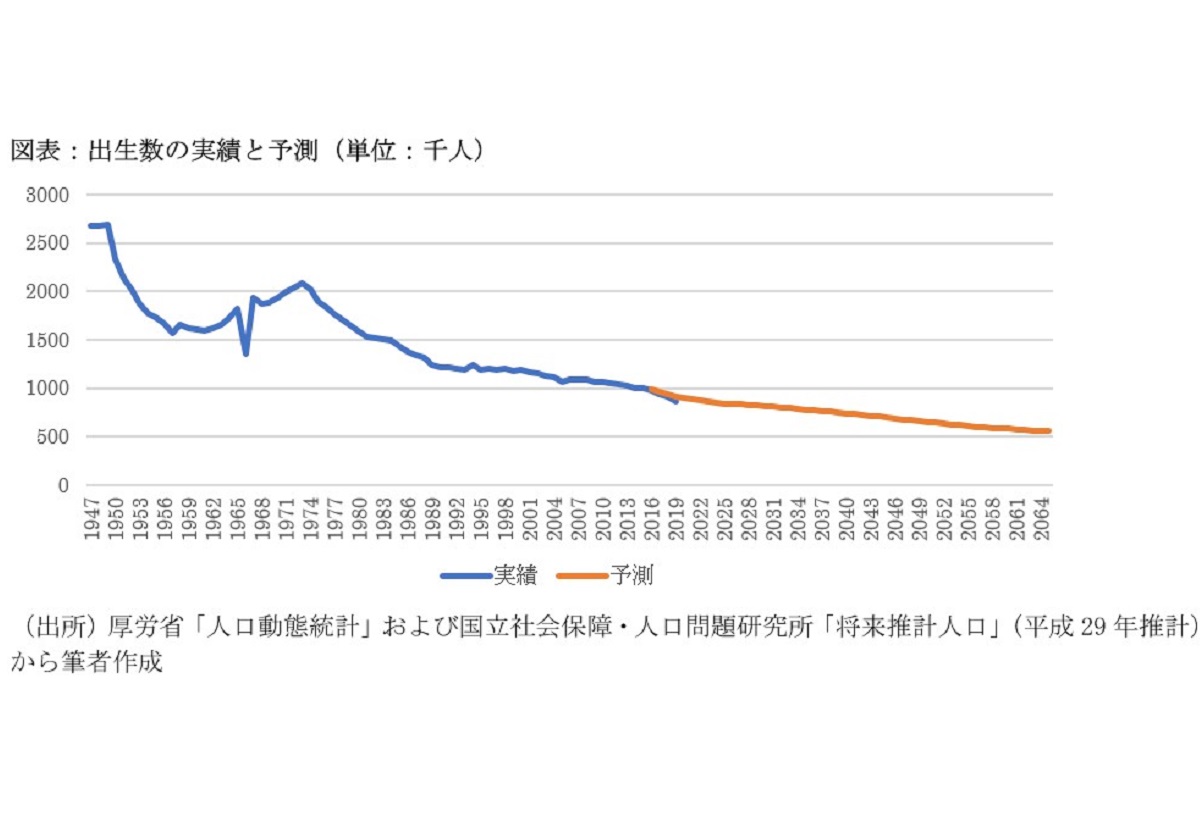

2020年(令和2年)という新たな年が始まった。いま日本経済は「人口減少・少子高齢化」「低成長」「貧困化」という3つの問題を抱えているが、2050年を展望し、このうち最も大きな問題は、やはり人口減少の問題であろう。この象徴が少子化であり、2018年の出生数は91.8万人であったが、昨年12月下旬、厚労省が人口動態統計を公表し、2019年の出生数が86.4万人となったことを明らかにした。1899年の統計開始以後、初めての出生数90万人割れであり、国立社会保障・人口問題研究所の「将来推計人口」(平成29年推計)では、2023年に出生数が約86万人になるとの予測であったため、予測よりも4年も前倒しする形で少子化が進行しつつある姿を示した。

では、我々はなんらかの方法で人口減少という状況を脱出することはできるだろうか。人口を増やす一つの方法は、出生率を引き上げることであり、もう一つは移民政策を行うことである。筆者は両方とも重要であるが、それでも人口減少を脱出するのは容易ではないと判断している。

理由は次のとおりである。まず、出生率の引き上げであるが、それは「出生率の基本方程式」で把握できる。この方程式は筆者がときどき利用しているもので、

「合計特殊出生率=(1-生涯未婚率)×夫婦の完結出生児数」

という簡単な関係をいう。合計特殊出生率は、一人の女性が生涯に産む子どもの数をいうが、日本では婚外子は約2%しかおらず、女性の大部分は結婚して出産する。このため、一人の女性が生涯に産む子どもの数である「合計特殊出生率」は、平均的にみて、夫婦の完結出生児数(夫婦の最終的な平均出生子ども数)に「有配偶率」を掛けたものに概ね一致する。有配偶率は「1-生涯未婚率」と等しいため、

「合計特殊出生率=(1-生涯未婚率)×夫婦の完結出生児数」

という関係式が成立する。例えば、生涯未婚率が30%、夫婦の完結出生児数を2であるならば、出生率の基本方程式により、合計特殊出生率は1.4になる。

厚生労働省「出生動向基本調査」によると、夫婦の完結出生児数は1972年の2.2から2010年の1.96、2015年の1.94まで概ね2で推移してきたことが読み取れる。それにもかかわらず、合計特殊出生率が低下してきている主な理由は、生涯未婚率が上昇してきたためである。例えば、35歳―39歳の未婚率は1970年の男性4.7%・女性5.8%から2015年で男性35%・女性23.9%まで急上昇してきた(国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料(2018年版)」)。つまり、出生率低下の主な要因は未婚率の上昇(晩婚化を含む)にあり、結婚と出生の意思決定に関する同時性にも注意が必要だが、出生率増には未婚率を引き下げる政策が中心となろう。

日本の合計特殊出生率は2005年に過去最低水準の1.26となったが、2011年に1.39、2015年は1.463に若干上昇している。この要因の分析を行う価値があるかもしれないが、2016年の合計特殊出生率は1.44、2017年は1.43、2018年は1.42に低下しつつある。

また、1975年以降、出生率は恒常的に2を下回るとともに、1989年の1.57ショックを含め長期間にわたり低下傾向にあり、第3次ベビー・ブームは起こらなかったという現実も直視する必要がある。なお、2010年の平均理想子供数は2.4人であり、未婚率が現状のままでも、「出生率の基本方程式」に従うならば、少子化対策で夫婦の出生数を理想子供数に近づけられれば、出生率を1.6程度まで回復できる可能性はあるが、出生率が2を下回り続ける限り、いずれにしても人口減少を脱することは難しい。