SNSがヘタな会社と使い倒す会社の決定的な差

2020.08.25

東洋経済オンライン

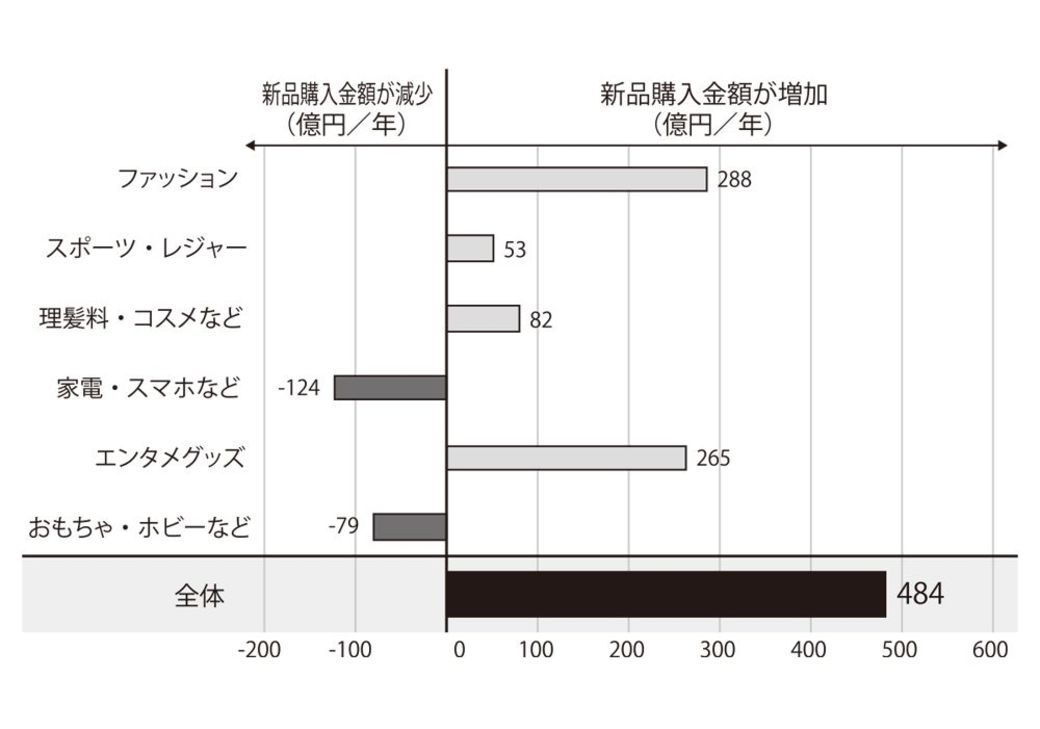

図では、例えば、ファッション市場であれば288億円、新品市場が拡大している一方で、家電・スマホ等では124億円新品市場が縮小していることを示している。合計すると、この6市場で484億円も拡大しているというわけだ。

(外部配信先では図表やグラフを全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください)

図1 フリマアプリによる1次消費市場への影響(億円/年、出典:分析結果より筆者作成)

消費者間の中古の流通が新品市場を食うどころかむしろ活性化させるなど、そんなばかげた話はありえないと思うかもしれない。事実、研究をした私にとってもこの結果は「意外」以外の何物でもなかった。

しかし実は、同調査の中で、消費者の主観的な感覚でも、「フリマアプリで新品購入金額が増えた」と感じている人は、「減った」と感じている人よりも多いという結果が得られたのだ。

お試し感覚での購入が増えた

その背景には、フリマアプリで簡単に出品できることでお金が得られるということだけでなく、買ったものが自分に合わなくても捨てずに済むというリスク軽減から、お試し感覚での購入が増えたこともある。

この研究結果からいえることは「消費者間で取引されるような商品に、むしろニーズがある」ということだ。そのため、シェアされること(消費者間で中古品として売買されること)を意識した製品開発が、情報社会ではむしろ売り上げを拡大するといえる。

このように若者の消費は、確かに従来とは変わっているが、実に旺盛である。にもかかわらず、新聞やテレビなどの既存の媒体ではなかなか若者に訴求できないことから、ソーシャルメディアを使ったマーケティングは重要な手段となっているのである。

これまで、「フリー」「ソーシャル」「価格差別」「データ」の4つを組み合わせるビジネスモデルであるFSP-Dモデルの一部を切り出し、そのメカニズムと自社のビジネスで実際に取り入れる際の具体的なポイントを、全3回にわたって述べてきた。(第1回「無料サービスをバカにする人が知らない稼ぎ方」2020年8月1日配信、第2回「LINEとメルカリに共通する絶妙な稼ぎ方の本質」8月18日配信)

第1回の冒頭で「既存ビジネスが崩壊している」と、高度情報化に伴うビジネスの破壊的変化を説明したが、このFSP-Dモデルこそが、その破壊的変化に対応し、今後中長期的に覇権を握るビジネスモデルにほかならない。

しかし残念なことに、とりわけ日本企業は、このビジネス法則の変化に完全に取り残されてしまったという事実がある。

そのことを端的に表しているのが、日本企業の時価総額の推移だ。世界の時価総額ランキングを見ると、平成元年にはベスト10にNTTや日本興業銀行など日本企業7社がランクインしており、まさに「経済大国日本」を象徴していた(図2)。

ところがそれが令和元年には、ランクインしている日本企業は0社になる。代わって入ってくるのが、アップル、アマゾン、アルファベット(グーグル・グループの持ち株会社)といった、新たなビジネスモデルで覇者となったアメリカの企業群である。日本企業はベスト10落ちしただけでなく、ベスト50にも1社(トヨタ自動車)しか入っていない。

図2 平成元年・令和元年の時価総額ランキング

日本の労働生産性は1→14位に後退

ビジネスモデル転換がうまくいっていないことは、生産性(1人当たり労働生産性)からも読み取ることができる。日本生産性本部の調査によると、日本の製造業の生産性は2000年まで8.8万ドルと、OECDで第1位を誇っていた。しかしその後、製造業の生産性はほとんど横ばいのまま推移し2017年にもわずか1万ドルプラスの9.8万ドルとなっている。

当然その間、他国は技術革新を積極的に生産現場に取り入れ、生産性の大幅な向上を図った。その結果、2017年時点での日本の製造業生産性のOECD内順位は、なんと第14位にまで下がってしまった。これが「ものづくり日本」「経済大国日本」の現状である。

統計データが示しているのは、情報社会になって起きた変化への対応の遅れだ。

かつて日本が躍進し、世界で1、2を争う経済大国であった時代に働き盛りだった世代の方々には、これは認めがたいだろう。しかし現実として、世界の国々が憧れたり嫉妬したり、多くの人が学びに来たりしていた日本の姿は、残念ながら過去のものとなりつつある。

今こそこの「ビジネスルールの変更」に対応し、変わらなければならない。