【イグ・ノーベル賞の日本人連続受賞は続くのか?】流行の分野に流れる研究開発費、目先の利益だけでは土台が崩れる

2024.11.29

Wedge ONLINE

「3、2、1、GO!」その掛け声とともに、集まった人々が大量の紙飛行機を飛ばす──。

「人々を笑わせ、そして考えさせる」業績をたたえる、イグ・ノーベル賞の授賞式の一場面だ。1991年から始まった同賞は、ノーベル賞を模した“パロディー”の賞で、日本人の受賞は今年で18年連続だ。

2015年のイグ・ノーベル賞受賞式。米国の科学雑誌『IMPROBABLE RESEARCH』の編集長のマーク・エイブラハムズ氏(写真中央)がイグ・ノーベル賞の主宰者だ(UPI/AFLO)

「最初にイグ・ノーベル賞に選ばれたときは、喜ばしいことなのかもわからず、賞を受け取るかどうか悩んだ」。そう語るのは、2008年、10年にイグ・ノーベル賞を受賞した北海道大学電子科学研究所の中垣俊之氏。中垣氏は、単細胞生物から人間の行動を捉え直す「動物行動学」の研究を行っている。00年、単細胞生物である粘菌が複数のエサ場をつなぐときに、①短い距離で、②外部の刺激にも耐えられ、③お互いに連絡がしやすい連絡効率の3つをバランス良く満たすことを発見した。

中垣氏は言う。「“単細胞”はネガティブな意味で取られることがあるが、我々が考えているよりもずっと賢いことを示せた」

イグ・ノーベル賞は一般の人にとって、多様な研究を知るきっかけにもなる。大阪大学大学院人間科学研究科教授の西村剛氏は、ワニにヘリウムガスを吸わせてその声の出し方を調べたことで、20年にイグ・ノーベル賞を受賞した。

普段はサルの研究を行っているが、ウィーン大学客員研究員だった際、手伝いとして参加した研究成果が認められ受賞した。西村氏は「研究の世界は『何にお金を使っているのか』と思われることも多い中、研究内容を知ってもらういい機会になった」と話す。

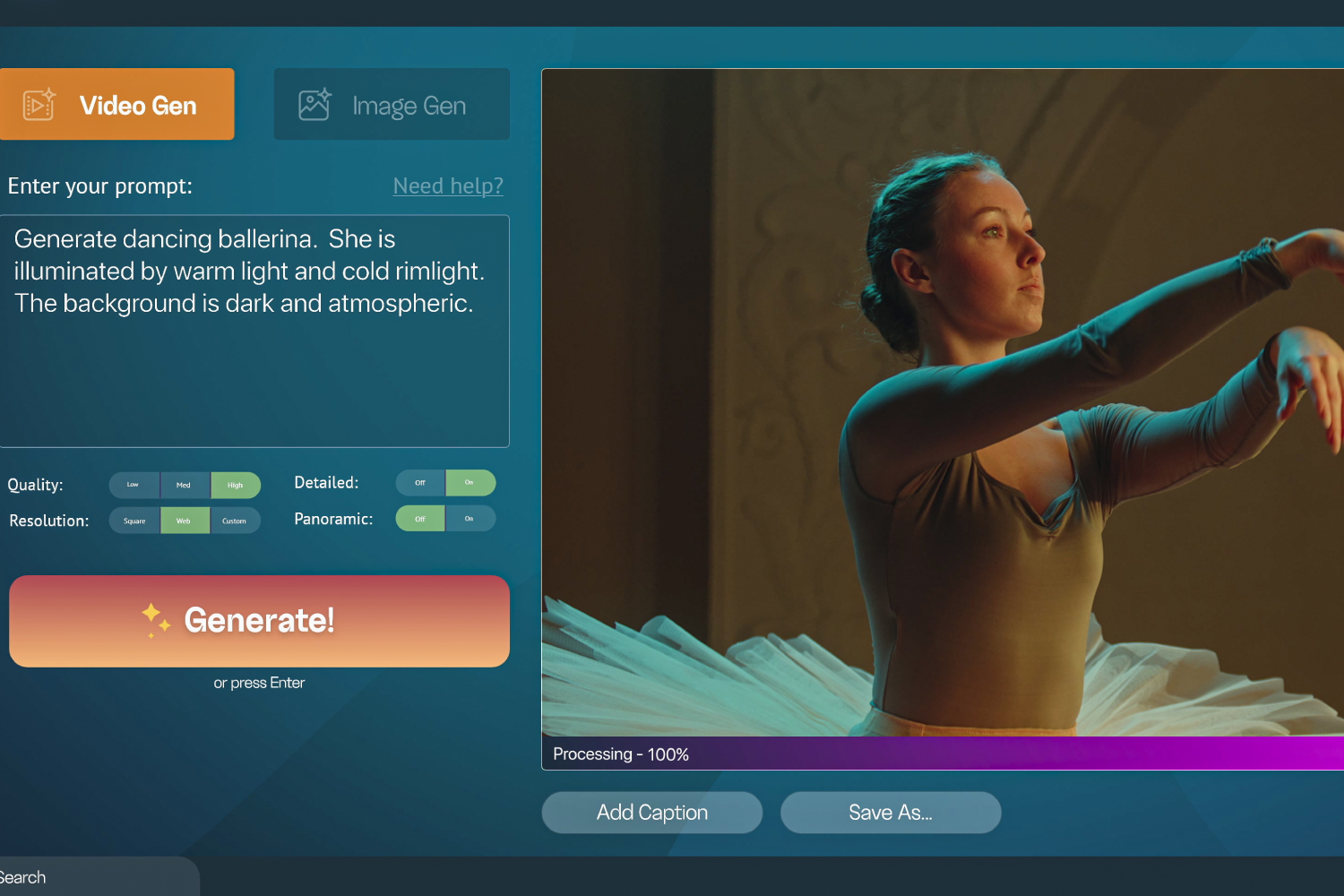

話者の声を遅くして跳ね返し、話しにくい環境をつくる「スピーチ・ジャマー」(WEDGE)

なぜ日本人は連続してイグ・ノーベル賞を受賞できるのか。12年、強制的に人が話す速さをコントロールできる機械「スピーチ・ジャマー」で同賞を受賞した津田塾大学学芸学部教授の栗原一貴氏はこう語る。

「同賞の主宰者に『英国と日本は変わったことをする人を称賛する文化がある』と言われたことがある。日本人は本音と建前の『本音』の部分にも全力なため、ユニークな研究に対する抵抗感がないのではないか」

日本人に希望を持たせる華やかな成績のイグ・ノーベル賞だが、今後も続くのか心配な面もある。

文部科学省が発表する「科学技術指標2024」では、22年の研究開発費総額の対国内総生産(GDP)比は、日本は3.65%で米国を上回り、上位にいる。だが、例えば、04年に国立大学が法人化されて交付されることになった運営費交付金は、04年の1兆2415億円をピークに24年は1兆784億円と徐々に減少している。また、引用される回数の多い論文TOP1010%補正論文数)も20~22年の平均で世界第13位と、4位だった00~02年の平均と比べて下落している。

東京大学大学院理学系研究科教授の合田圭介氏は「日本の研究現場では、科学技術研究費などで多くが競争的資金化していて、光熱費や場所代、技術職員などを保障するのに手いっぱいな状況だ。分野によっては、たとえ新しい発想が生まれても、+αで自由な発想を試す資金の余裕はないのではないか」と警鐘を鳴らす。

「研究開発費の伸び悩みについて、内訳をみるとAIや再生医療など流行りの分野が重視され、基本原理を解明する『基礎研究』がどんどんおろそかになっている。目先の利益ばかりで、長い目で見た時に何も生まれなくなってしまう」(同)