10 / 33

(十)信長の来訪

しおりを挟む

永禄九年(一五六六年)。

六角義賢が浅井方であった伊香郡の布施城を陥落させたことを端緒として、五月から九月までの長期に渡り、浅井家と六角家の間で蒲生野の戦いと呼ばれる合戦が生起した。

中でも、七月末には長政自ら率いる浅井勢が愛知川に進出したために生起した合戦は比較的大規模なものとなった。

この戦いでは、浅井方の人数が勝っていたにも関わらず、敵陣を抜くことが出来ず長政は撤退に追い込まれている。

この時、員昌は兵站の拠点として佐和山城の守備を命じられていたため、この合戦に参加していない。

(儂が先陣を勤めておれば、このような不覚は取らぬものを!)

敗報を受け、地団駄を踏む思いの員昌だが、後の祭りであった。

最終的には、浅井方が布施城を奪還することでこの合戦は一区切りがついた。

浅井方の優勢と、六角方の衰退を知らしめる結果ではあったが、名のある将を幾人も失い、稲刈りの時期を挟むほどの思いがけない長期戦となったことは、密かに員昌を憂慮させた。

今回の戦さで、兵站拠点として佐和山城の存在は一層重要視されることとなったが、その分、員昌にとっては城方の負担も大きいことが明らかになった。

「随分と持ち出しになってしもうたのう」

員春は、城内各所に分置された兵糧蔵を何度も点検してまわり、その度に肩を落とす。

もちろん、長政も手勢に佐和山城の兵糧をただ食いつぶさせた訳ではなく、小谷城から少なからぬ量の兵糧の融通はしてくれた。

しかし、それでも合戦前の備蓄量は回復できていないのが実情だった。

長期の籠城に備えた兵糧米が減るのは、城を預かる員昌にとっても死活問題である。

「幸い、領内の稲刈りは順調であった。年貢米だけでなく、いくらかは買い増し出来よう」

員昌はそう言って員春を励ます。

もっとも、例によって細かな実務は員春や小堀正房あたりに任せきりになるのだが。

そして員昌にはもう一つ、大きな気がかりがあった。

(城一つの奪い合いに、このように時をかけていて良いものであろうか)

漠然としたその懸念は、数年を経て現実のものとなる。

室町幕府十三代将軍である足利義輝が、三好や松永の手勢により二条御所を襲撃され、命を落としたのは永禄八年(一五六五年)五月の出来事である。

興福寺の一乗院の僧籍に入っていた義輝の弟・覚慶は命からがら逃れ出て、還俗して足利義秋と名を改め、甲賀の和田惟政、矢島、若狭の武田義統と転々とした末に、永禄九年九月には越前の朝倉義景を頼った。

しかし、一年以上に渡って敦賀に留め置かれた後、ようやく一乗谷城の上城戸の外にある安養寺に設えられた御所に入った義秋だが、肝心の義景には上洛のための兵を起こす動きはみられなかった。

仮に朝倉家が上洛を決意すれば、浅井家としても無縁では済まないところだったが、幸か不幸か、その心配は杞憂に終わった。

無為に歳月を重ね、永禄十一年(一五六八年)の四月に朝倉館にて正式な元服の儀を終えた義秋は、心機一転べく名を「義昭」と改めた。

同年二月には、三好三人衆らに担ぎ出された足利義栄が朝廷から征夷大将軍に任じられて第十四代将軍となっている。

しかし、義昭は己こそが足利将軍の正式な後継者であると、懸命に内外に向けて声を上げつづけた。

この頃には、元服の手筈を整えるなど扱いこそ丁重であっても、朝倉義景に義昭を擁立して上洛する意志などないことは、周囲にも明らかとなっていた。

やむなく義昭は、前年の八月に美濃の稲葉山城を攻め落として斉藤家を滅ぼした織田信長を頼ることを決意する。

七月十六日、義昭は朝倉景恒と前波景当の兵、合計四千に警固されて一乗谷を出立した。

信長の元に向かうにあたり、越前から直接美濃に入る険しい道のりは避け、近江を抜ける街道が採られた。

長政にとっては信長の義弟として盟約を結んでいる以上、信長の元に向かう義昭一行の通行を阻害する理由などない。

長政は余呉庄まで兵を連れて出迎えに参上し、小谷城に整えた宿舎に義昭一行を迎え入れた。

宿舎においては、浅井家の重臣がこぞって歓迎の挨拶の為に顔を出した。

ただし、この中には員昌の姿はなかった。

佐和山城にて六角の策動に備えるため、参上に及ばずと申し渡されていたためだ。

名代として員春を送り出した員昌の胸中は複雑だった。

どうあれ長政の晴れ舞台に立ち会えない悔しさがある。

一方で、貴人とはいえ未だ将軍にもなっていない男の御機嫌伺いのために顔を出す気になれなかったのも、また事実だった。

同月二十二日に義昭は美濃に入り、西庄の立政寺に腰を据えた。

織田勢が美濃から京に向かうにあたり、浅井領を通過することに支障はない。

問題は六角家の動向である。

観音寺騒動以来、境目の争いにおいては浅井家が優勢となっているが、他国の軍勢が南近江を通過して京に向かうとなれば、六角家とて黙ってみていることはないだろう。

そのため、上洛に先立って信長が近江まで出張って六角家と交渉する話が持ち上がった。

信長の決断は素早かった。

八月七日には六角家との交渉のため、信長は佐和山城まで出張ってくることになったのだ。

佐和山城は六角との交渉の為の前線基地となるだけでなく、義兄弟となった信長と長政にとり、初対面の場となった。

(会いたいだけなら、直接小谷城に向かえばよいものを)

などと員昌は思うのだが、六角の居城である観音寺城と対峙する要衝である佐和山城で会うことに意味があるのだろう。

浅井家の中には、長政のことを城外に呼びつけられたのは、信長が長政を軽んじているからだ、とみる者もいるかもしれない。

逆に言えば、長政は自分の城ではなく家臣の城に信長を迎えているわけで、見方一つ、気持ち一つで受け入れ方も違ってくる程度の話だった。

員昌としては、自慢の城を披露したい、などという気持ちは特になく、面倒ごとが増えたという程度の認識しかない。

員昌よりもむしろ員春や小堀正房ら家臣のほう「当家の栄誉」とばかりに張り切り、数日前から準備に余念がない。

前日になって、長政が父・久政と、さらには妻のお市の方を伴って佐和山城に姿を見せた。

「苦労を掛けるが、よろしく頼む。我らのことはともかく、織田殿には粗相のないようにな」

「はっ。お任せくだされ」

浅井家の当主一行を迎え、城内はいっそうにぎやかになる。

ところで、佐和山城は東山道に向かって張り出した二つの尾根筋の上に沿って築かれており、二つの尾根筋の先端は大堀切と呼ばれる外構えによって結ばれている。

二つの尾根筋と大堀切に囲まれた中には、三角形をした平坦地がある。

大堀切からは急勾配の谷筋に向かって東西に伸びる通りがあり、平坦地には籠城に備えた耕作地とされている区画が一部にあるものの、多くの武家屋敷が立ち並んでいる。

大堀切に近いほど下級の武士の住まいとなっており、奥に行くほど重臣の屋敷となる。

ただし、谷筋の一番奥にあたる大きな屋敷はあえて賓客の宿泊用にされ、無住のままとされていた。

員昌はこの屋敷に、信長一行を迎えるつもりだった。

いかに同盟相手とはいえ、軽々しく城の縄張りを観察させたくはなかったので、わざわざ佐和山城の本丸御殿まで招きあげるつもりはない。

その日の晩。

「我が殿も、何も父子連れ、夫婦連れでなくとものう」

事前の準備と打ち合わせを一通り終えた員昌が、奥の間で美弥を相手につい愚痴をこぼす。

隠居に追い込んだ筈の久政が、依然として家中で重きを成していることも不満であったし、信長の意向とはいえ、お市の方を呼び出すのは員昌としては腑に落ちない。

「浅井の大殿様は、六角とのご縁が深うございますから」

さらりと応じた美弥の言葉に、員昌はしばし息をのみ、膝を叩いてみせた。

「確かに、美弥の申す通りじゃ。儂は浅慮を恥じねばならぬようじゃ」

六角とのつながりが深い久政を小谷城に残しておけば、長政が留守の間に、六角家から調略の手が伸びないとも限らない。

父子が揃って信長を出迎えた意図は、即座に六角方にも通じる。

逆に言えば、浅井家中が一枚岩であることを知らしめるには、無理にでも同席させねばならなかったのだろう。

しかしそれも、久政から権限を取り上げきれない長政の甘さに原因があると思えば、員昌の心にはやるせなさが残った。

「殿は気苦労が絶えませぬね」

束の間愁眉を開き、またすぐ渋い表情に戻った員昌の様子を、美弥は面白げに見つめていた。

翌朝、長政は摺針峠まで自ら信長を出迎えに向かった。

事前の報せでは、信長はわずかに馬廻り衆二百五十騎のみを連れて近江に入るという。

摺針峠を越える間道は、かつて六角に攻め落とされた佐和山城を奪い返す際に員昌も用いたことがある。

(距離を短縮できるのであれば、例え悪路であっても躊躇なく押し渡るのが性分なのであろうか)

佐和山城で待つ員昌は大軍の行軍には到底向かない道を思い出し、まだ見ぬ信長の義兄の気性を想像する。

やがて、佐和山城の大手門前で待つ員昌の前に、長政を引き連れるようにして信長が姿をみせた。

馬から降りた信長は痩身で長躯、肌はあまり日焼けしていないが、不健康に生白い訳でもない。

なにより特徴的なのは、鋭く熱を帯びた眼光であった。

「出迎え、大儀である。その方が磯野丹波か。武勇のほどは聞いておる。よろしく世話になるぞ」

癇癖が強いとの噂とは異なり、信長は員昌に向かって機嫌良く挨拶する。

「はっ。本来であれば本丸御殿までお上がりいただくところでございまするが、何分手狭ゆえ、麓の屋敷にてご逗留いただきたく……」

「言葉を飾るな」

神妙な員昌の口上を遮るように、信長の甲高い声が響く。

「はっ」

「如何に盟約相手の当主が相手とて、城の枢要を見せぬは城主として当然の心構えではないか」

信長が発する怒気に、傍らの長政も、信長の近習も目に見えて緊張している。

しかし、当の員昌は意外と平然と受け止めていた。

信長の態度に「怒ってみせて、相手の反応を伺う」といった芝居の気配が感じられたためだ。

耳を衝く語気の鋭さほどには、信長が本当に腹を立てている気がしない。

(ほう。存外、儂もなかなか肝が据わっておるではないか)

員昌は内心で、自分の落ち着きぶりを思わず自画自賛してしまう。

初対面の相手に、立場にかかわらず身をすくめてしまう場合もあれば、なぜかのんでかかれる場合もある。

人間関係には相性というものがあり、員昌にとって、信長は相性の良い相手なのかもしれない。

「これは恐れ入りまする。手塩にかけて作事いたしましたる城なれば、隈なくお見せしたいと願うておりましたゆえ、要らぬ言葉を口にいたしました」

口ぶりとは裏腹に、恐れ入っている様子もあまりない員昌の言葉をどう受け止めたのか。

信長は片頬に薄笑いを浮かべて「ふん」と鼻を鳴らした。

数瞬の間を置いて。

「案内せい」

信長はそう言い捨て、何事もなかったかのようにさっさと大手門に向かって歩き出す。

「はっ。御前を失礼いたしまする」

員昌も、足早に進み出て信長の前に出る。

その様子に、織田の近習も、長政以下浅井家の面々も、思わず安堵の表情を浮かべて互いに顔を見合わせるのだった。

なお信長は佐和山城来訪に当たり、浅井久政・長政父子をはじめ、浅井家の家老・一門それぞれに対して引き出物を用意していた。

員昌は銀子三十枚と関兼氏の太刀一振、そして名馬を賜った。

少なくとも表向きは、員昌は不興を買ったわけではなさそうだった。

その後、信長は七日間に渡って佐和山城に腰を据え、幾度も使者を観音寺城の六角義賢に送り、上洛のための通行を認めさせるべく交渉を行わせた。

足利義昭からも使者を派遣させ、義昭が将軍位に就いた後には、六角義賢に京都所司代の地位を用意するとの、これみよがしな恩賞すらちらつかせたほどだ。

しかし、結局はかばかしい成果を上げることはできなかった。

「次に来る時は、戦さであろうな」

そんなつぶやきを残して、信長は引き上げを決めた。

交渉は不調であったが、信長はさほど腹を立てている様子も見えなかった。

最初から、六角が素直に織田による上洛を認めるとは考えていなかったためであろう。

織田勢は、今度は摺針峠を越えるのではなく、東山道を北上する帰路につく。

柏原の成菩提院を一夜の宿と定め、長政は醒井まで見送りに同道する。

「やはり戦さになるのか」

佐和山城の櫓から去っていく織田勢を見送る員昌に、大役を果たした安堵感はなかった。

六角義賢が浅井方であった伊香郡の布施城を陥落させたことを端緒として、五月から九月までの長期に渡り、浅井家と六角家の間で蒲生野の戦いと呼ばれる合戦が生起した。

中でも、七月末には長政自ら率いる浅井勢が愛知川に進出したために生起した合戦は比較的大規模なものとなった。

この戦いでは、浅井方の人数が勝っていたにも関わらず、敵陣を抜くことが出来ず長政は撤退に追い込まれている。

この時、員昌は兵站の拠点として佐和山城の守備を命じられていたため、この合戦に参加していない。

(儂が先陣を勤めておれば、このような不覚は取らぬものを!)

敗報を受け、地団駄を踏む思いの員昌だが、後の祭りであった。

最終的には、浅井方が布施城を奪還することでこの合戦は一区切りがついた。

浅井方の優勢と、六角方の衰退を知らしめる結果ではあったが、名のある将を幾人も失い、稲刈りの時期を挟むほどの思いがけない長期戦となったことは、密かに員昌を憂慮させた。

今回の戦さで、兵站拠点として佐和山城の存在は一層重要視されることとなったが、その分、員昌にとっては城方の負担も大きいことが明らかになった。

「随分と持ち出しになってしもうたのう」

員春は、城内各所に分置された兵糧蔵を何度も点検してまわり、その度に肩を落とす。

もちろん、長政も手勢に佐和山城の兵糧をただ食いつぶさせた訳ではなく、小谷城から少なからぬ量の兵糧の融通はしてくれた。

しかし、それでも合戦前の備蓄量は回復できていないのが実情だった。

長期の籠城に備えた兵糧米が減るのは、城を預かる員昌にとっても死活問題である。

「幸い、領内の稲刈りは順調であった。年貢米だけでなく、いくらかは買い増し出来よう」

員昌はそう言って員春を励ます。

もっとも、例によって細かな実務は員春や小堀正房あたりに任せきりになるのだが。

そして員昌にはもう一つ、大きな気がかりがあった。

(城一つの奪い合いに、このように時をかけていて良いものであろうか)

漠然としたその懸念は、数年を経て現実のものとなる。

室町幕府十三代将軍である足利義輝が、三好や松永の手勢により二条御所を襲撃され、命を落としたのは永禄八年(一五六五年)五月の出来事である。

興福寺の一乗院の僧籍に入っていた義輝の弟・覚慶は命からがら逃れ出て、還俗して足利義秋と名を改め、甲賀の和田惟政、矢島、若狭の武田義統と転々とした末に、永禄九年九月には越前の朝倉義景を頼った。

しかし、一年以上に渡って敦賀に留め置かれた後、ようやく一乗谷城の上城戸の外にある安養寺に設えられた御所に入った義秋だが、肝心の義景には上洛のための兵を起こす動きはみられなかった。

仮に朝倉家が上洛を決意すれば、浅井家としても無縁では済まないところだったが、幸か不幸か、その心配は杞憂に終わった。

無為に歳月を重ね、永禄十一年(一五六八年)の四月に朝倉館にて正式な元服の儀を終えた義秋は、心機一転べく名を「義昭」と改めた。

同年二月には、三好三人衆らに担ぎ出された足利義栄が朝廷から征夷大将軍に任じられて第十四代将軍となっている。

しかし、義昭は己こそが足利将軍の正式な後継者であると、懸命に内外に向けて声を上げつづけた。

この頃には、元服の手筈を整えるなど扱いこそ丁重であっても、朝倉義景に義昭を擁立して上洛する意志などないことは、周囲にも明らかとなっていた。

やむなく義昭は、前年の八月に美濃の稲葉山城を攻め落として斉藤家を滅ぼした織田信長を頼ることを決意する。

七月十六日、義昭は朝倉景恒と前波景当の兵、合計四千に警固されて一乗谷を出立した。

信長の元に向かうにあたり、越前から直接美濃に入る険しい道のりは避け、近江を抜ける街道が採られた。

長政にとっては信長の義弟として盟約を結んでいる以上、信長の元に向かう義昭一行の通行を阻害する理由などない。

長政は余呉庄まで兵を連れて出迎えに参上し、小谷城に整えた宿舎に義昭一行を迎え入れた。

宿舎においては、浅井家の重臣がこぞって歓迎の挨拶の為に顔を出した。

ただし、この中には員昌の姿はなかった。

佐和山城にて六角の策動に備えるため、参上に及ばずと申し渡されていたためだ。

名代として員春を送り出した員昌の胸中は複雑だった。

どうあれ長政の晴れ舞台に立ち会えない悔しさがある。

一方で、貴人とはいえ未だ将軍にもなっていない男の御機嫌伺いのために顔を出す気になれなかったのも、また事実だった。

同月二十二日に義昭は美濃に入り、西庄の立政寺に腰を据えた。

織田勢が美濃から京に向かうにあたり、浅井領を通過することに支障はない。

問題は六角家の動向である。

観音寺騒動以来、境目の争いにおいては浅井家が優勢となっているが、他国の軍勢が南近江を通過して京に向かうとなれば、六角家とて黙ってみていることはないだろう。

そのため、上洛に先立って信長が近江まで出張って六角家と交渉する話が持ち上がった。

信長の決断は素早かった。

八月七日には六角家との交渉のため、信長は佐和山城まで出張ってくることになったのだ。

佐和山城は六角との交渉の為の前線基地となるだけでなく、義兄弟となった信長と長政にとり、初対面の場となった。

(会いたいだけなら、直接小谷城に向かえばよいものを)

などと員昌は思うのだが、六角の居城である観音寺城と対峙する要衝である佐和山城で会うことに意味があるのだろう。

浅井家の中には、長政のことを城外に呼びつけられたのは、信長が長政を軽んじているからだ、とみる者もいるかもしれない。

逆に言えば、長政は自分の城ではなく家臣の城に信長を迎えているわけで、見方一つ、気持ち一つで受け入れ方も違ってくる程度の話だった。

員昌としては、自慢の城を披露したい、などという気持ちは特になく、面倒ごとが増えたという程度の認識しかない。

員昌よりもむしろ員春や小堀正房ら家臣のほう「当家の栄誉」とばかりに張り切り、数日前から準備に余念がない。

前日になって、長政が父・久政と、さらには妻のお市の方を伴って佐和山城に姿を見せた。

「苦労を掛けるが、よろしく頼む。我らのことはともかく、織田殿には粗相のないようにな」

「はっ。お任せくだされ」

浅井家の当主一行を迎え、城内はいっそうにぎやかになる。

ところで、佐和山城は東山道に向かって張り出した二つの尾根筋の上に沿って築かれており、二つの尾根筋の先端は大堀切と呼ばれる外構えによって結ばれている。

二つの尾根筋と大堀切に囲まれた中には、三角形をした平坦地がある。

大堀切からは急勾配の谷筋に向かって東西に伸びる通りがあり、平坦地には籠城に備えた耕作地とされている区画が一部にあるものの、多くの武家屋敷が立ち並んでいる。

大堀切に近いほど下級の武士の住まいとなっており、奥に行くほど重臣の屋敷となる。

ただし、谷筋の一番奥にあたる大きな屋敷はあえて賓客の宿泊用にされ、無住のままとされていた。

員昌はこの屋敷に、信長一行を迎えるつもりだった。

いかに同盟相手とはいえ、軽々しく城の縄張りを観察させたくはなかったので、わざわざ佐和山城の本丸御殿まで招きあげるつもりはない。

その日の晩。

「我が殿も、何も父子連れ、夫婦連れでなくとものう」

事前の準備と打ち合わせを一通り終えた員昌が、奥の間で美弥を相手につい愚痴をこぼす。

隠居に追い込んだ筈の久政が、依然として家中で重きを成していることも不満であったし、信長の意向とはいえ、お市の方を呼び出すのは員昌としては腑に落ちない。

「浅井の大殿様は、六角とのご縁が深うございますから」

さらりと応じた美弥の言葉に、員昌はしばし息をのみ、膝を叩いてみせた。

「確かに、美弥の申す通りじゃ。儂は浅慮を恥じねばならぬようじゃ」

六角とのつながりが深い久政を小谷城に残しておけば、長政が留守の間に、六角家から調略の手が伸びないとも限らない。

父子が揃って信長を出迎えた意図は、即座に六角方にも通じる。

逆に言えば、浅井家中が一枚岩であることを知らしめるには、無理にでも同席させねばならなかったのだろう。

しかしそれも、久政から権限を取り上げきれない長政の甘さに原因があると思えば、員昌の心にはやるせなさが残った。

「殿は気苦労が絶えませぬね」

束の間愁眉を開き、またすぐ渋い表情に戻った員昌の様子を、美弥は面白げに見つめていた。

翌朝、長政は摺針峠まで自ら信長を出迎えに向かった。

事前の報せでは、信長はわずかに馬廻り衆二百五十騎のみを連れて近江に入るという。

摺針峠を越える間道は、かつて六角に攻め落とされた佐和山城を奪い返す際に員昌も用いたことがある。

(距離を短縮できるのであれば、例え悪路であっても躊躇なく押し渡るのが性分なのであろうか)

佐和山城で待つ員昌は大軍の行軍には到底向かない道を思い出し、まだ見ぬ信長の義兄の気性を想像する。

やがて、佐和山城の大手門前で待つ員昌の前に、長政を引き連れるようにして信長が姿をみせた。

馬から降りた信長は痩身で長躯、肌はあまり日焼けしていないが、不健康に生白い訳でもない。

なにより特徴的なのは、鋭く熱を帯びた眼光であった。

「出迎え、大儀である。その方が磯野丹波か。武勇のほどは聞いておる。よろしく世話になるぞ」

癇癖が強いとの噂とは異なり、信長は員昌に向かって機嫌良く挨拶する。

「はっ。本来であれば本丸御殿までお上がりいただくところでございまするが、何分手狭ゆえ、麓の屋敷にてご逗留いただきたく……」

「言葉を飾るな」

神妙な員昌の口上を遮るように、信長の甲高い声が響く。

「はっ」

「如何に盟約相手の当主が相手とて、城の枢要を見せぬは城主として当然の心構えではないか」

信長が発する怒気に、傍らの長政も、信長の近習も目に見えて緊張している。

しかし、当の員昌は意外と平然と受け止めていた。

信長の態度に「怒ってみせて、相手の反応を伺う」といった芝居の気配が感じられたためだ。

耳を衝く語気の鋭さほどには、信長が本当に腹を立てている気がしない。

(ほう。存外、儂もなかなか肝が据わっておるではないか)

員昌は内心で、自分の落ち着きぶりを思わず自画自賛してしまう。

初対面の相手に、立場にかかわらず身をすくめてしまう場合もあれば、なぜかのんでかかれる場合もある。

人間関係には相性というものがあり、員昌にとって、信長は相性の良い相手なのかもしれない。

「これは恐れ入りまする。手塩にかけて作事いたしましたる城なれば、隈なくお見せしたいと願うておりましたゆえ、要らぬ言葉を口にいたしました」

口ぶりとは裏腹に、恐れ入っている様子もあまりない員昌の言葉をどう受け止めたのか。

信長は片頬に薄笑いを浮かべて「ふん」と鼻を鳴らした。

数瞬の間を置いて。

「案内せい」

信長はそう言い捨て、何事もなかったかのようにさっさと大手門に向かって歩き出す。

「はっ。御前を失礼いたしまする」

員昌も、足早に進み出て信長の前に出る。

その様子に、織田の近習も、長政以下浅井家の面々も、思わず安堵の表情を浮かべて互いに顔を見合わせるのだった。

なお信長は佐和山城来訪に当たり、浅井久政・長政父子をはじめ、浅井家の家老・一門それぞれに対して引き出物を用意していた。

員昌は銀子三十枚と関兼氏の太刀一振、そして名馬を賜った。

少なくとも表向きは、員昌は不興を買ったわけではなさそうだった。

その後、信長は七日間に渡って佐和山城に腰を据え、幾度も使者を観音寺城の六角義賢に送り、上洛のための通行を認めさせるべく交渉を行わせた。

足利義昭からも使者を派遣させ、義昭が将軍位に就いた後には、六角義賢に京都所司代の地位を用意するとの、これみよがしな恩賞すらちらつかせたほどだ。

しかし、結局はかばかしい成果を上げることはできなかった。

「次に来る時は、戦さであろうな」

そんなつぶやきを残して、信長は引き上げを決めた。

交渉は不調であったが、信長はさほど腹を立てている様子も見えなかった。

最初から、六角が素直に織田による上洛を認めるとは考えていなかったためであろう。

織田勢は、今度は摺針峠を越えるのではなく、東山道を北上する帰路につく。

柏原の成菩提院を一夜の宿と定め、長政は醒井まで見送りに同道する。

「やはり戦さになるのか」

佐和山城の櫓から去っていく織田勢を見送る員昌に、大役を果たした安堵感はなかった。

0

あなたにおすすめの小説

【架空戦記】狂気の空母「浅間丸」逆境戦記

糸冬

歴史・時代

開戦劈頭の真珠湾攻撃にて、日本海軍は第三次攻撃によって港湾施設と燃料タンクを破壊し、さらには米空母「エンタープライズ」を撃沈する上々の滑り出しを見せた。

それから半年が経った昭和十七年(一九四二年)六月。三菱長崎造船所第三ドックに、一隻のフネが傷ついた船体を横たえていた。

かつて、「太平洋の女王」と称された、海軍輸送船「浅間丸」である。

ドーリットル空襲によってディーゼル機関を損傷した「浅間丸」は、史実においては船体が旧式化したため凍結された計画を復活させ、特設航空母艦として蘇ろうとしていたのだった。

※過去作「炎立つ真珠湾」と世界観を共有した内容となります。

【完結】『いくさ飯の若武者 ~乾坤一擲、兵糧奮闘記~』

月影 朔

歴史・時代

刀より強い? 腹が減っては戦はできぬ!

戦国乱世、食に命をかける若武者の兵糧奮闘記、開幕!

血と硝煙の戦国乱世。一大大名家が歴史を変える大いくさを前に、軍全体がかつてない危機に喘いでいた。それは、敵の奇襲でも、寡兵でもない――輸送路の遮断による、避けようのない「飢餓」だった!

武功に血道を上げる武士たちの中で、ひっそりと、だが確かに異彩を放つ若者が一人。伊吹千兵衛。刀の腕は今ひとつだが、「食」の道を探求し、戦場の兵糧に並々ならぬ情熱をかける兵糧奉行補佐だ。絶望的な食糧不足、日に日に失われる兵士たちの士気。この危機に、千兵衛は立ち上がる。

彼の武器は、限られた、乏しい食材から、想像もつかない「いくさ飯」を生み出す驚きの創意工夫!

いつもの硬いだけの干飯は、野草と胡麻を加え、香ばしく焼き上げた「魂を焦がす焼きおにぎり」に。

そして、戦場の重苦しい空気を忘れさせる、兵士たちの「ささやかな甘味」まで――。

『乏しき中にこそ、美味は宿る。これぞ、いくさ飯。』

千兵衛が心を込めて作る一品一品は、単なる食事ではない。

それは、飢えと疲労に倒れかけた兵士たちの失われた力となり、荒んだ心を癒やす温もりとなり、そして明日を信じる希望となるのだ。

彼の地道な、しかし確かな仕事が、戦場の片隅で、確実に戦の行方に影響を与えていく。

読めばきっとお腹が空く、創意工夫あふれる戦国グルメの数々。次にどんな驚きの「いくさ飯」が生まれるのか?

それが兵士たちを、そしてこの大戦をどう動かすのか?

これは、「あの時代の名脇役」が、食という最も人間臭く、最も根源的な力で、乾坤一擲の大戦に挑む物語。

歴史の裏側で紡がれる、もう一つの、心熱くなる戦場ドラマ。

腹ペコを連れて、戦国の陣中へ――いざ、参らん!

本能寺からの決死の脱出 ~尾張の大うつけ 織田信長 天下を統一す~

bekichi

歴史・時代

戦国時代の日本を背景に、織田信長の若き日の物語を語る。荒れ狂う風が尾張の大地を駆け巡る中、夜空の星々はこれから繰り広げられる壮絶な戦いの予兆のように輝いている。この混沌とした時代において、信長はまだ無名であったが、彼の野望はやがて天下を揺るがすことになる。信長は、父・信秀の治世に疑問を持ちながらも、独自の力を蓄え、異なる理想を追求し、反逆者とみなされることもあれば期待の星と讃えられることもあった。彼の目標は、乱世を統一し平和な時代を創ることにあった。物語は信長の足跡を追い、若き日の友情、父との確執、大名との駆け引きを描く。信長の人生は、斎藤道三、明智光秀、羽柴秀吉、徳川家康、伊達政宗といった時代の英傑たちとの交流とともに、一つの大きな物語を形成する。この物語は、信長の未知なる野望の軌跡を描くものである。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...

MisakiNonagase

青春

39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。

ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。

さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

そのほかに外伝も綴りました。

猿の内政官 ~天下統一のお助けのお助け~

橋本洋一

歴史・時代

この世が乱れ、国同士が戦う、戦国乱世。

記憶を失くした優しいだけの少年、雲之介(くものすけ)と元今川家の陪々臣(ばいばいしん)で浪人の木下藤吉郎が出会い、二人は尾張の大うつけ、織田信長の元へと足を運ぶ。織田家に仕官した雲之介はやがて内政の才を発揮し、二人の主君にとって無くてはならぬ存在へとなる。

これは、優しさを武器に二人の主君を天下人へと導いた少年の物語

※架空戦記です。史実で死ぬはずの人物が生存したり、歴史が早く進む可能性があります

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

滝川家の人びと

卯花月影

歴史・時代

勝利のために走るのではない。

生きるために走る者は、

傷を負いながらも、歩みを止めない。

戦国という時代の只中で、

彼らは何を失い、

走り続けたのか。

滝川一益と、その郎党。

これは、勝者の物語ではない。

生き延びた者たちの記録である。

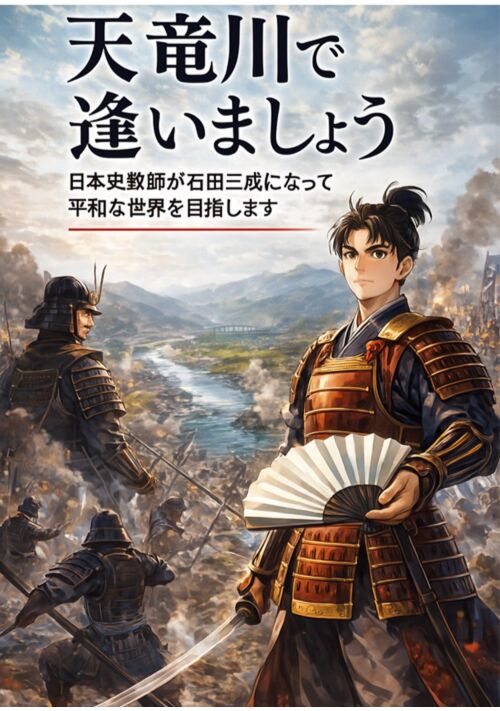

天竜川で逢いましょう 〜日本史教師が石田三成とか無理なので平和な世界を目指します〜

岩 大志

ファンタジー

ごくありふれた高校教師津久見裕太は、ひょんなことから頭を打ち、気を失う。

けたたましい轟音に気付き目を覚ますと多数の軍旗。

髭もじゃの男に「いよいよですな。」と、言われ混乱する津久見。

戦国時代の大きな分かれ道のド真ん中に転生した津久見はどうするのか!!???

そもそも現代人が生首とか無理なので、平和な世の中を目指そうと思います。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる