IQ高い人がフェイクニュースに騙される真の理由

2022.10.27

東洋経済オンライン

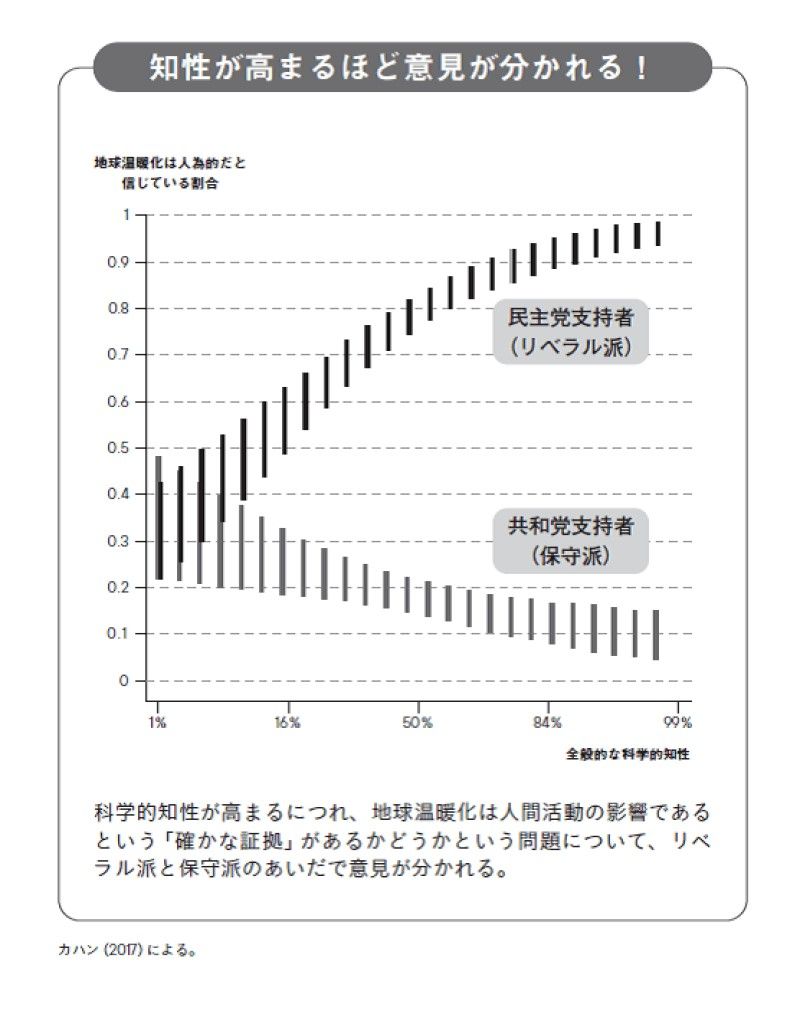

この研究結果には、重大な意味がある。知性が高く、あるテーマに詳しいことが、「自分の考えは正しい」という誤った確信につながってしまうと示唆されるからだ。

IQが高く、学歴が高い人は、数学の問題を解いたり、投資先を検討したりといった、イデオロギー的に中立な領域で思考をするときには有利になるかもしれない。ただし、IQや学歴が高いだけでは、イデオロギー的に対立する問題にバイアスを持つことは防げない。

(出典:『マッピング思考』)

人は自分が客観的だと“感じている”とき、「私は客観的に思考している」と考える。論理的に、まっとうに考えていると確信する。偏見は持っていないし、自分は感情的でも、不公平でもないと。

誰でも、自分の主張には説得力があると感じているものだが、「自分は理性的だ」と思っていることが裏目に出る場合もある。

たとえば、人は「自分は客観的だ」と強く思うほど、自らの直感や意見が現実を正確に表していると信じるようになり、それを疑うことに抵抗を覚える。

「私は客観的にものごとをとらえることができる人間だ。だから、政府の規制緩和に関する自分の意見は正しく、これに反対する非論理的な人たちの意見は違っているに違いない」と考えてしまう。

本当に賢い人が実践している3つのこと

チャールズ・ダーウィンが1859年に『種の起源』を発表したときのこと。彼は、自然淘汰による進化論を主張するこの本の内容が、世間に大きな物議を醸すことになるだろうと予想していた。

案の定、『種の起源』は炎のような厳しい批判を浴びた。予想していたことではあったが、批判する者たちは、ダーウィンをコケにし、非現実的なほど厳しい基準で理論を立証することを求め、根拠の薄い反論をしてきた。

ダーウィンが例外的なのは、批判の中にごく一部、的を射たものがあるのを認めていたことだ。そのうちの1人は、『種の起源』に対する否定的な文章を文芸誌『アテネウム』に掲載した科学者のフランソワ・ジュル・ピクテ・ドゥ・ラ・リヴだった。この批評に感銘を受けたダーウィンはピクテ・ドゥ・ラ・リヴに手紙を書き、同書の主張を正確に要約してくれたことへの感謝を伝え、この批判が公正なものだと述べたのである。

「私はあなたの意見に完全に同意する。私は、進化論が説明しきれていない膨大な問題のすべてに答えを持っているわけではないとはっきりと認める。私たちの唯一の違いは、私はあなたより未解明の問題ではなく、すでに解明ずみの問題についての説明に重きを置いていることだ」

誰にでも、自分の信念や人生の選択を批判されることはある。自分の意見を批判されると、相手を「意地悪で、情報に疎く、理不尽な人」だと決めつけたくなる。確かにそのような人たちはいるが、すべての人がそうであるとは考えにくい。

「相手のほうが正しい」と認められるかが基準

本当に真実を知ろうとしている人と、ただ頭でそう思っているだけの人を分けるのは、「正当な批判を認める」「今回は『相手のほうが正しい』と言える」「自分の間違いを認められる」といった行動をとっているかどうかだ。

もし自分の意見を批判されたとしたら、こう考えてみよう。

「自分とは違う考えだが、理にかなっていると思えるもの(その意見を持つ人を知らなくても)はないだろうか?」

「自分は理性的で、賢く、知識がある」と感じているのと、それを実践していることは、別の話だ。