「15歳にも分かるようにしてほしい」編集者から突き返された原稿案、『15歳からの社会保障』の著者インタビュー、これだけは絶対に伝えたかったこと

2024.04.12

Wedge ONLINE

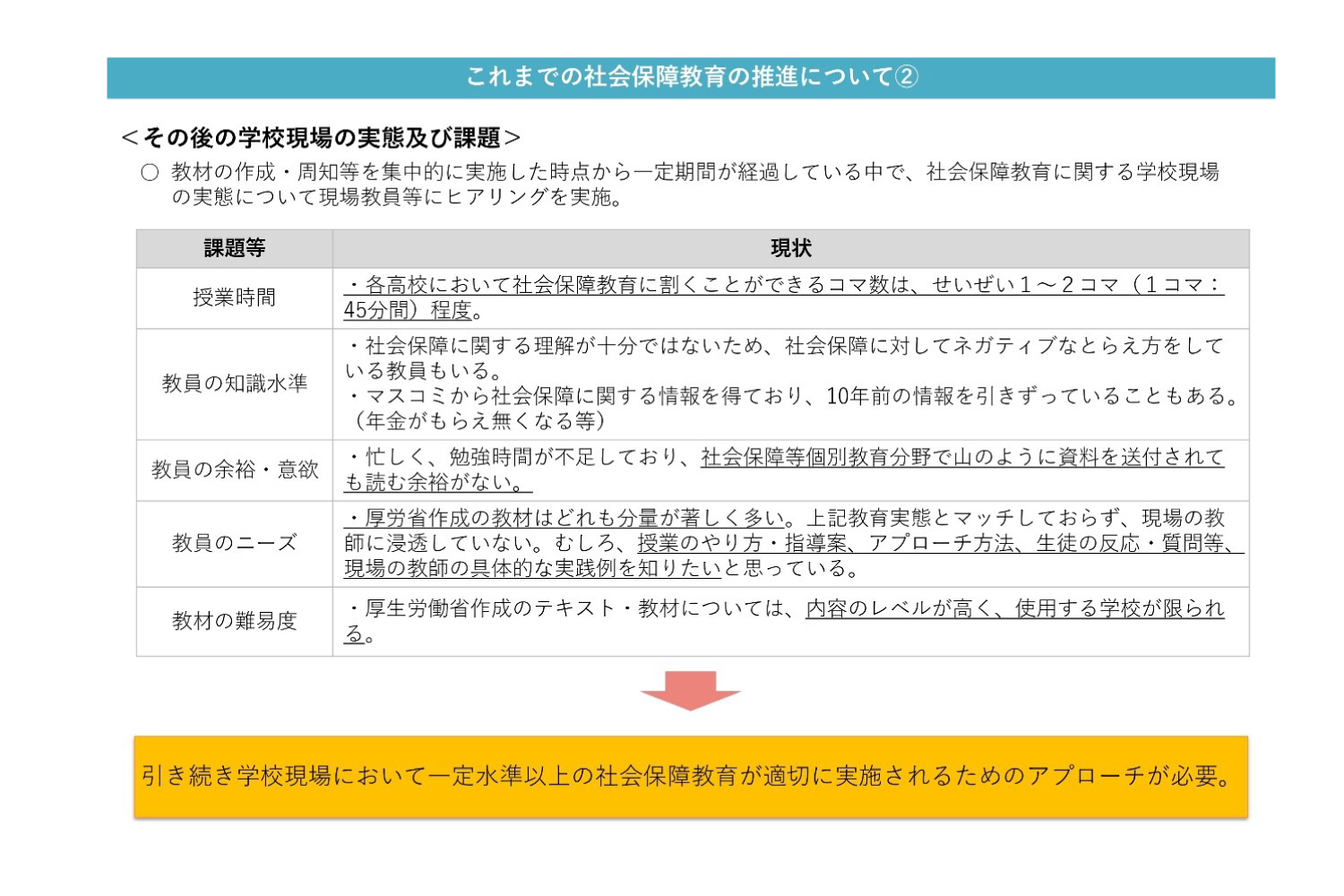

政府一般支出の半分を占める社会保障費。私たちの生活にも身近な存在であるにも関わらず、学校教育でほとんど学ぶ機会がない。教員にもネガティブなイメージが残り、目まぐるしく変化する制度についていけない。

貧しすぎる社会保障教育をどうアップデートすればいいのか。『15歳の社会保障』(日本評論社)の著者である社会福祉士でNPO法人Social Change Agency代表理事の横山北斗さんへのインタビューを通じて考える。

ネガティブイメージ満載の社会保障

年金、医療、介護、福祉、労働……。日本で生活していくうえで、社会保障制度に無縁の生活をすることは不可能である。

会社員をしていれば、年金保険料、医療保険料、雇用保険料が給料から天引きされる。40歳を超えれば、更に介護保険料も加わる。

2023年度の予算で国の一般歳出に占める社会保障関係費の割合は約51%。国庫負担は30兆円を超え、他の追随を許さないダントツの1位である。

この社会保障、ネガティブなイメージに満ちている。

「高齢者は年金をもらいすぎだ」「忙しくて病院に行く暇なんてないのに保険料だけとられる」「介護保険料値上がりしすぎ」「怠け者が生活保護を受けている」。

「政府の行う社会保障政策を信用できる」のはわずか1割半、社会保障に対する満足度も7割強が不満を持っている(社会保障とくらしの助け合いに関する調査)。

実際、社会保障は「どこを切っても血がでる」と言われるほど課題が山積している。メディアの報道も、深刻な課題や制度の不備にフォーカスしたものが大半を占める。繰り返されるネガティブキャンペーンによって、社会保障のイメージは悪化する一方である。

貧しすぎる社会保障教育

これを更に加速させているのが、学校における貧しすぎる社会保障教育である。

高等学校でさえ、社会保障教育に割くことができるコマ数はせいぜい1~2コマ。1コマ45分と考えると、わずか90分に過ぎない。

教える側の教員に社会保障にネガティブなとらえ方をしている者もおり、忙しくて頻繁に変わる制度の最新情報を学ぶ時間もない。加えて、厚生労働省が作成する教材はどれも分量が多すぎて、内容が難しすぎる(社会保障教育モデル授業に関する検討会資料3)。

現場からの問題提起を受けて、厚労省は新しい授業例を示している(年金の授業例)。

(出所)厚生労働省「社会保障教育モデル授業等に関する検討会(第1回)」資料3,p.2.

ただ、正直なところ、この授業を受けることで社会保障のネガティブイメージが払しょくできるかは、はなはだ疑問であると言わざるをえない。

「なぜ社会保障が誕生し、現在も存在するのか」「社会保障がどのような役割を果たしているのか」「社会保障にはどんな課題があるのか」。授業例に盛り込まれた内容は、なるほどたしかに社会保障を学ぶ上では必須の項目ではある。しかし残念なことに、初学者に「面白い」と思える内容にはなっていない。

「15歳の心に届くか」を基準にする

では、どうすればよいのか。

その一つの答えが、『15歳からの社会保障』である。本書は、社会保障の入門書の位置づけとなる。にもかかわらず、入門書として備えるべき多くのものが欠落している。

『15歳の社会保障』(日本評論社)

どのように社会保障が生まれ、紆余曲折のなかでどのように発展してきたのか。これを理解するには、社会保障の基本理念や用語の定義、歴史的な転換点となった事件や法律などの知識が不可欠である。

社会保障がどのような役割を果たしているのか。これを理解するには、社会保障全体の体系を知り、年金や福祉制度などの各制度の成り立ち、対象範囲、サービス内容などを学ばなければならない。