「15歳にも分かるようにしてほしい」編集者から突き返された原稿案、『15歳からの社会保障』の著者インタビュー、これだけは絶対に伝えたかったこと

2024.04.12

Wedge ONLINE

社会保障にはどのような課題があるのか。これに理解するには、少子高齢化によって生じる負担とサービスの不均衡、社会保険料や医療費の推移などの統計を押さえておかなければならない。

『15歳からの社会保障』では、国の授業例や社会保障のテキストに盛り込まれているこれらの内容に、ほとんど触れていない。

代わりに語られるのは、「人生のピンチ」に直面したときに、どう社会保障制度を使えばよいか。ただそれだけである。

誰も教えてくれない「人生のピンチ」への備え

『15歳からの社会保障』では、日常生活でピンチに見舞われた10人のストーリーを通して社会保障を学ぶ。

登場するのは、「ケガで仕事を休まなくてはならず、医療費と生活費に困ったユウジ」「住む場所がなく、食べるものに困ったシンジ」「高校生で妊娠し、生活に困ったマミ」といった10代から20代の若者である。

第1章に登場するユウジは、社会人4年目の26歳。電気製品を製造する会社で働いている。駅の階段で転げ落ちそうになる子どもを助けた時に負傷して入院。「生活費や医療費はどうすればいい?」というピンチに見舞われる。「このピンチを切り抜けるために使える社会保障制度は何があるのか」という形でストーリーが展開していく。

他にも発達障害の子育て、ヤングケアラー、虐待やDVなど、誰もが一度は聞いたことがあるピンチに見舞われた若者が、専門家や友人に助けられながら社会保障制度につながっていく。

制度紹介のガイドブックでは届かない

著者の横山さんは、「最初の構想は、医療や年金などの制度別のガイドブックを作ることでした」という。しかし、書き上げたサンプル原稿は、編集者から突き返された。「15歳に届くような工夫をして欲しい」

悩んだうえに思い出したのが、病院の相談員時代に出会った人たちである。彼ら彼女らを主人公にして物語を組み立てることはできないだろうか。

できあがったサンプル原稿には、ユウジの人物像が丁寧に描かれていた。社会の新商品開発のプロジェクトチームにエントリーを決めたこと、ひとり親家庭で育ち奨学金の返済に追われていること、恋人のサキが手渡したパンフレットが相談のきっかけになったこと。相談室のレイアウトや初回面接時のやりとりなど、制度説明に入るまでの人物描写にページを割いた。

「これでいきましょう」――。編集者の一言で方針が決まった。

登場人物の生き方に共感できるか

主人公の描き方にもこだわった。

「『弱い人』だけで終わらせたくなかった」と横山さんはいう。

製造業の営業マンとして活躍するユウジだけでなく、理学療法士を目指して大学に通うサトシ、事故で妻を失い2人の子どもを育てるマサト、念願の商品企画部に異動したエミリ。登場人物は、それぞれの人生を必死に生きている。

第4章に登場する高校生のマミは、バイト先で知り合ったリキヤとセックスをし、妊娠する。妊娠検査薬で陽性が出た時の絶望、リキヤへの告白、覚悟を決めて受診した産婦人科の受診。両親への報告とリキヤからの回答。そして、マミの高校生活は……。

これまでの社会保障の入門書では、「高校生の妊娠事例」と書いて使える制度を示し、対象者や利用条件、給付内容の解説へと続く。そこでは、主人公の葛藤や決意は置き去りにされてきたのである。

ネガティブイメージをどう払しょくするか

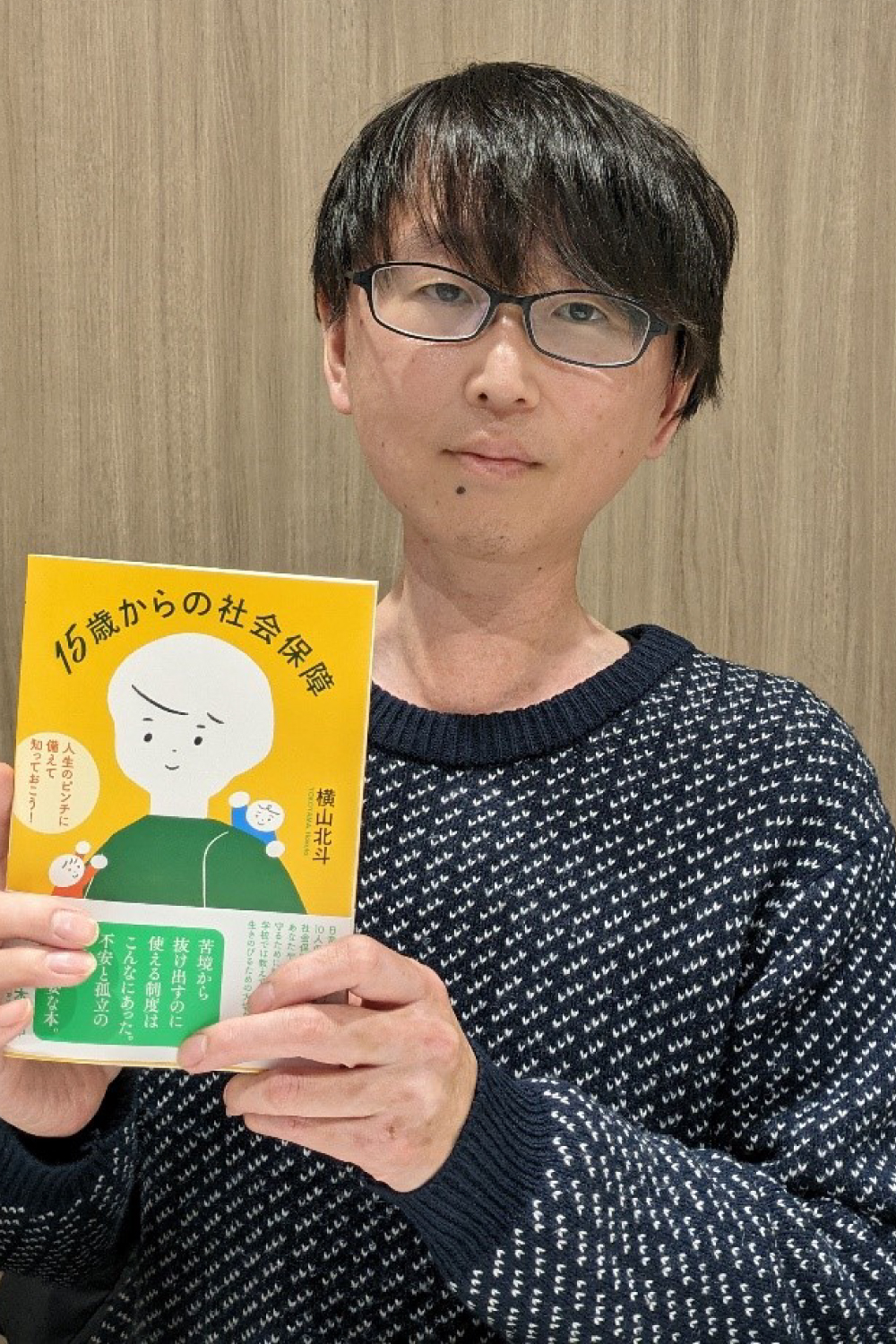

横山北斗(よこやま・ほくと)

NPO法人Social Change Agency代表理事、ポスト申請主義を考える会代表。社会福祉士、社会福祉学修士。神奈川県立保健福祉大学を卒業後、社会福祉士として医療機関に勤務したのち15年にNPO法人を設立。18年、申請主義により社会保障制度から排除されてしまうことに問題意識をもち、ポスト申請主義を考える会を設立。

NPO法人Social Change Agency代表理事、ポスト申請主義を考える会代表。社会福祉士、社会福祉学修士。神奈川県立保健福祉大学を卒業後、社会福祉士として医療機関に勤務したのち15年にNPO法人を設立。18年、申請主義により社会保障制度から排除されてしまうことに問題意識をもち、ポスト申請主義を考える会を設立。