あなたにおすすめの小説

世界を救ったあと、勇者は盗賊に逃げられました

芦田オグリ

BL

「ずっと、ずっと好きだった」

魔王討伐の祝宴の夜。

英雄の一人である《盗賊》ヒューは、一人静かに酒を飲んでいた。そこに現れた《勇者》アレックスに秘めた想いを告げられ、抱き締められてしまう。

酔いと熱に流され、彼と一夜を共にしてしまうが、盗賊の自分は勇者に相応しくないと、ヒューはその腕からそっと抜け出し、逃亡を決意した。

その体は魔族の地で浴び続けた《魔瘴》により、静かに蝕まれていた。

一方アレックスは、世界を救った栄誉を捨て、たった一人の大切な人を追い始める。

これは十年の想いを秘めた勇者パーティーの《勇者》と、病を抱えた《盗賊》の、世界を救ったあとの話。

魔王の息子を育てることになった俺の話

お鮫

BL

俺が18歳の時森で少年を拾った。その子が将来魔王になることを知りながら俺は今日も息子としてこの子を育てる。そう決意してはや数年。

「今なんつった?よっぽど死にたいんだね。そんなに俺と離れたい?」

現在俺はかわいい息子に殺害予告を受けている。あれ、魔王は?旅に出なくていいの?とりあえず放してくれません?

魔王になる予定の男と育て親のヤンデレBL

BLは初めて書きます。見ずらい点多々あるかと思いますが、もしありましたら指摘くださるとありがたいです。

BL大賞エントリー中です。

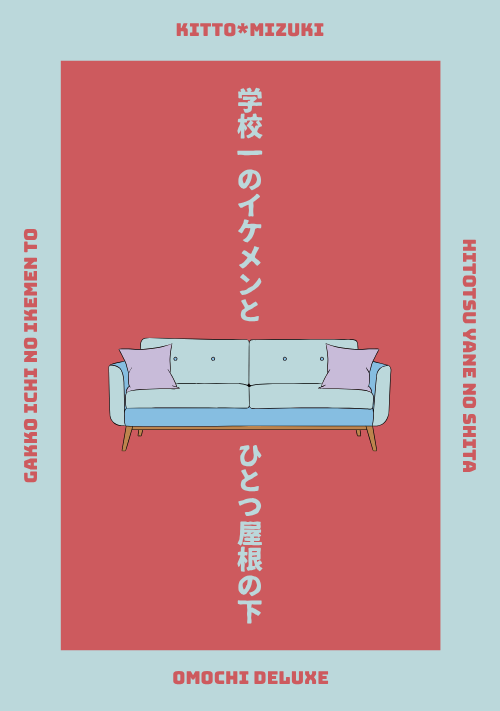

学校一のイケメンとひとつ屋根の下

おもちDX

BL

高校二年生の瑞は、母親の再婚で連れ子の同級生と家族になるらしい。顔合わせの時、そこにいたのはボソボソと喋る陰気な男の子。しかしよくよく名前を聞いてみれば、学校一のイケメンと名高い逢坂だった!

学校との激しいギャップに驚きつつも距離を縮めようとする瑞だが、逢坂からの印象は最悪なようで……?

キラキライケメンなのに家ではジメジメ!?なギャップ男子 × 地味グループ所属の能天気な男の子

立場の全く違う二人が家族となり、やがて特別な感情が芽生えるラブストーリー。

全年齢

今日もBL営業カフェで働いています!?

卵丸

BL

ブラック企業の会社に嫌気がさして、退職した沢良宜 篤は給料が高い、男だけのカフェに面接を受けるが「腐男子ですか?」と聞かれて「腐男子ではない」と答えてしまい。改めて、説明文の「BLカフェ」と見てなかったので不採用と思っていたが次の日に採用通知が届き疑心暗鬼で初日バイトに向かうと、店長とBL営業をして腐女子のお客様を喜ばせて!?ノンケBL初心者のバイトと同性愛者の店長のノンケから始まるBLコメディ

※ 不定期更新です。

伯爵家次男は、女遊びの激しい(?)幼なじみ王子のことがずっと好き

メグエム

BL

伯爵家次男のユリウス・ツェプラリトは、ずっと恋焦がれている人がいる。その相手は、幼なじみであり、王位継承権第三位の王子のレオン・ヴィルバードである。貴族と王族であるため、家や国が決めた相手と結婚しなければならない。しかも、レオンは女関係での噂が絶えず、女好きで有名だ。男の自分の想いなんて、叶うわけがない。この想いは、心の奥底にしまって、諦めるしかない。そう思っていた。

アプリで都合のいい男になろうとした結果、彼氏がバグりました

あと

BL

「目指せ!都合のいい男!」

穏やか完璧モテ男(理性で執着を押さえつけてる)×親しみやすい人たらし可愛い系イケメン

攻めの両親からの別れろと圧力をかけられた受け。関係は秘密なので、友達に相談もできない。悩んでいる中、どうしても別れたくないため、愛人として、「都合のいい男」になることを決意。人生相談アプリを手に入れ、努力することにする。しかし、攻めに約束を破ったと言われ……?

攻め:深海霧矢

受け:清水奏

前にアンケート取ったら、すれ違い・勘違いものが1位だったのでそれ系です。

ハピエンです。

ひよったら消します。

誤字脱字はサイレント修正します。

また、内容もサイレント修正する時もあります。

定期的にタグも整理します。

批判・中傷コメントはお控えください。

見つけ次第削除いたします。

自己判断で消しますので、悪しからず。

【完結済】あの日、王子の隣を去った俺は、いまもあなたを想っている

キノア9g

BL

かつて、誰よりも大切だった人と別れた――それが、すべての始まりだった。

今はただ、冒険者として任務をこなす日々。けれどある日、思いがけず「彼」と再び顔を合わせることになる。

魔法と剣が支配するリオセルト大陸。

平和を取り戻しつつあるこの世界で、心に火種を抱えたふたりが、交差する。

過去を捨てたはずの男と、捨てきれなかった男。

すれ違った時間の中に、まだ消えていない想いがある。

――これは、「終わったはずの恋」に、もう一度立ち向かう物語。

切なくも温かい、“再会”から始まるファンタジーBL。

全8話

お題『復縁/元恋人と3年後に再会/主人公は冒険者/身を引いた形』設定担当AI /c

【完結】抱っこからはじまる恋

* ゆるゆ

BL

満員電車で、立ったまま寄りかかるように寝てしまった高校生の愛希を抱っこしてくれたのは、かっこいい社会人の真紀でした。接点なんて、まるでないふたりの、抱っこからはじまる、しあわせな恋のお話です。

ふたりの動画をつくりました!

インスタ @yuruyu0 絵もあがります。

YouTube @BL小説動画 アカウントがなくても、どなたでもご覧になれます。

プロフのwebサイトから飛べるので、もしよかったら!

完結しました!

おまけのお話を時々更新しています。

BLoveさまのコンテストに応募しているお話を倍以上の字数増量でお送りする、アルファポリスさま限定版です!

名前が * ゆるゆ になりましたー!

中身はいっしょなので(笑)これからもどうぞよろしくお願い致しますー!

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる