あなたにおすすめの小説

甲斐ノ副将、八幡原ニテ散……ラズ

朽縄咲良

歴史・時代

【第8回歴史時代小説大賞奨励賞受賞作品】

戦国の雄武田信玄の次弟にして、“稀代の副将”として、同時代の戦国武将たちはもちろん、後代の歴史家の間でも評価の高い武将、武田典厩信繁。

永禄四年、武田信玄と強敵上杉輝虎とが雌雄を決する“第四次川中島合戦”に於いて討ち死にするはずだった彼は、家臣の必死の奮闘により、その命を拾う。

信繁の生存によって、甲斐武田家と日本が辿るべき歴史の流れは徐々にずれてゆく――。

この作品は、武田信繁というひとりの武将の生存によって、史実とは異なっていく戦国時代を書いた、大河if戦記である。

*ノベルアッププラス・小説家になろうにも、同内容の作品を掲載しております(一部差異あり)。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

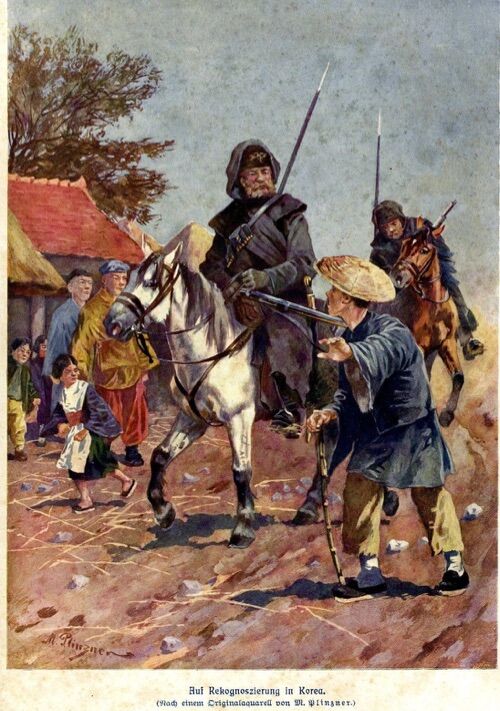

小日本帝国

ypaaaaaaa

歴史・時代

日露戦争で判定勝ちを得た日本は韓国などを併合することなく独立させ経済的な植民地とした。これは直接的な併合を主張した大日本主義の対局であるから小日本主義と呼称された。

大日本帝国ならぬ小日本帝国はこうして経済を盤石としてさらなる高みを目指していく…

戦線拡大が甚だしいですが、何卒!

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

四代目 豊臣秀勝

克全

歴史・時代

アルファポリス第5回歴史時代小説大賞参加作です。

読者賞を狙っていますので、アルファポリスで投票とお気に入り登録してくださると助かります。

史実で三木城合戦前後で夭折した木下与一郎が生き延びた。

秀吉の最年長の甥であり、秀長の嫡男・与一郎が生き延びた豊臣家が辿る歴史はどう言うモノになるのか。

小牧長久手で秀吉は勝てるのか?

朝日姫は徳川家康の嫁ぐのか?

朝鮮征伐は行われるのか?

秀頼は生まれるのか。

秀次が後継者に指名され切腹させられるのか?

日露戦争の真実

蔵屋

歴史・時代

私の先祖は日露戦争の奉天の戦いで若くして戦死しました。

日本政府の定めた徴兵制で戦地に行ったのでした。

日露戦争が始まったのは明治37年(1904)2月6日でした。

帝政ロシアは清国の領土だった中国東北部を事実上占領下に置き、さらに朝鮮半島、日本海に勢力を伸ばそうとしていました。

日本はこれに対抗し開戦に至ったのです。

ほぼ同時に、日本連合艦隊はロシア軍の拠点港である旅順に向かい、ロシア軍の旅順艦隊の殲滅を目指すことになりました。

ロシア軍はヨーロッパに配備していたバルチック艦隊を日本に派遣するべく準備を開始したのです。

深い入り江に守られた旅順沿岸に設置された強力な砲台のため日本の連合艦隊は、陸軍に陸上からの旅順艦隊攻撃を要請したのでした。

この物語の始まりです。

『神知りて 人の幸せ 祈るのみ

神の伝えし 愛善の道』

この短歌は私が今年元旦に詠んだ歌である。

作家 蔵屋日唱

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる