43 / 49

第2章 第6話 家族

しおりを挟む「アー様!」

モルドがカーヌに駆け寄ります。

痛みに苦悶する表情のカーヌでしたが、傷口に手を当てると。「心配には及びません」滲み出すようにぼうっとした光が発せられます。傷口はあっという間にふさがり何事もなかったかのように出血も収まりました。服についた血だけが今何が起こったのかを物語ってます。

「アー様。大変申し訳ないが、あなたもこの部屋から出ないでいただきたい。その娘はこちらで預からせていただきます」

「な・・・んだと!カフラー!何の疑いで・・・」

「疑い?これは殺人未遂だよモルド大佐。私に切りつけたのだからただで返すわけには行かない」

「なんだと!」

モルドはその言い方に怒りを爆発させました。

「そもそも貴公が蒔いた種でこうなったんだろう!それに対する申し開きもせずに・・・殺人未遂を助長したのは貴様自身ではないか!」

「バカなことを・・・」

「貴様!・・・」

「大佐!」

カフラーに掴みかかろうとするモルドを止めたのはカーヌでした。

「ぐぬ・・・」

「落ち着いてください。そしてあなたもですカフラー委員長」

カフラーは自分が冷静ではないと言ったカーヌを見ました。

「たった今。目の前で起こったのは王妃様が倒れられた時と全く同じ事です。先生が王妃様に起こったことを解き明かしてくれるかもしれない。罪の有無も犯人探しも、今は無意味です。今すべきことは事実の追及です」

確かにその通りでした。カーヌのいう事は正論です。今すべきことは言い争う事ではありません。

モルドはエデリカを制(と)められなかった自分の不甲斐なさにただこぶしを握り締めるばかりでした。

「但し」カーヌはカフラーに振り向きます。「現在のエデリカさんは精神的に危険な状態です。目覚めたらどうなるか・・・。カフラー委員長。三賢者の名において調停を申し入れます。いいですね?まずはエデリカさんを監禁するにしても、誰かを傍に置いて頂きたい」

「アー様。私が」

そう言って進み出たのはカレラでした。

振り返ったカーヌを見たカフラーは一拍おいてから表情を変えずに言いました。

「構いませんよ。エデリカ=エノレイルはこの建物内の牢に監禁することになります。同じ牢内ということになりますが?」

「カレラさん、お願いできますか?」

「はい。構いません」

カレラは同意を求めるようにモルドに視線を合わせ、モルドはそれに頷いて応えました。

カフラーが部下たちに命令してエデリカを担架に載せ、カレラと共に部屋を出てゆくとツェーデルが言いました。

「カフラー委員長。エノレイル先生のご遺体はどうなさるおつもりですか?」

「もちろん我々が保管いたします」

「ふざけるなカフラー!ローデンは後見人であり王国評議会員だ!評議会で預かる!」

「大佐」

いさめようとするツェーデルにかまわずモルドはカフラーにドカドカと歩み寄ります。

「・・・貴公は我々がローデンを手にかけたとでも言いたいのだろうが、この件は王国評議会に事件調査の義務と権利がある!それを差し置いての独断など許されんことは評議員である貴公もわかっているはずだ!」

「たしかに。しかし死因を調べるために解剖などの処置をせねばなりません。もっとも家族の同意が必要ですが」

モルドは震える手で人差し指をカフラーの胸につきたてました。

「き。貴様には・・・心が・・・」

モルドは過日、ローデンに言われた言葉をこの時になって思い出していました。それは王妃が死んだ日に言われたあの一言です。

「く!」

冷酷。

カフラーはその言葉通りの表情で言いました。

「いつものあなたらしくないなモルド大佐。事件解決に死因究明が必要なのは当然。その方法で解剖は必要不可け・・・」

「私は王国評議員として評議会による裁定を要請する!それまでローデンの体は評議会で管理する!」

モルドにはローデンを”遺体”とは言えませんでした。

カフラーはフウっと息を吐きだします。

「ツェーデル院長。あなたも大佐と同じ意見ですか?」

「私の意見・・・というより王国法に則れば大佐のおっしゃる事は言い方は少々乱暴ですが、妥当かと」

ツェーデルの言は至極まっとうなものでした

そしてカフラーはカーヌにも視線を向けます。すると。

「私もツェーデル院長に同意します」

数回頷いたカフラーはフルリと頭を振って、やれやれと言った感じで返しました。さすがに三賢者二人と評議員の決断に対して、ここでゴリ押しすればあとあとで面倒になると判断したのです。

「・・・では後の事はあなた方にお任せしましょう。失礼します」

ツェーデルやカフラーの言うことを理解できても、失った親友に対するカフラーの態度に煮えたぎる怒りの感情をやっとの思いで抑えていたモルドはまったく冷静にはなれませんでした。そしてカーヌもツェーデルもローデンの遺体の着衣を整えながら、悲しみに打ちひしがれたのです。

たった今まで生きて話をしていた。その人がもう動かない。

「う・・・」

まるで眠っているような顔のローデンを見て、思わず口をおさえて涙にむせぶツェーデル。

カフラーがこの中に犯人がいるかもしれないと言っていたましたが、ここにいるのは近衛隊長とその副官、三賢者のうちの二人、被害者の実の娘。ツェーデルでなくともその可能性はゼロと考えるでしょう。

モルドは冷静に現実を受け止めようとする自分に腹が立ち、国王の時も王妃の時もあれほど冷静でいられた自分に嫌悪すらしていました。そしてこんな形でこんな確信を抱く自分を激しく責めながら、それでも考えたのです。ローデンの死は今まさに進行中の陰謀によって為されたものなのだ、と。

”なにかがある事はわかっていた。なのに自分はこの事態を防げなかった・・・、しかも・・エデリカを罪人にしてしまう所だった”

審問委員会の警備も近衛兵も入り口付近に立っていてローデンを中心に監視をしていました。モルドも自分さえも目の前で何が起こったかを目撃している。この状況下での殺人。そう考えたときツェーデルは魔法使いだからこそ思い立ったことがあったのです。しかしその考えを具体化して考察する心の余裕が今の彼女にはありませんでした。

”膝(ひざ)をついてはいけない。”

出来る事なら三賢者の仮面を捨て去り、跪いてローデンの死を素直に受け止められない思いをぶちまけるように悲しみの声を上げたい。

ツェーデルはその思いを抑えるのに非常な困難を強いられ、悲痛は心を苛むばかりでした。

王や王妃の死は彼女にとってもモルドにとっても国家の危機という思いが強く、その時抱いた感情はカフラーとさほどかわりはありませんでした。が、今回は違ったのです。友人の一人が失われたのだという現実は彼女を圧し潰し、そこから逃れる術を奪いました。

”何もかもがうまくいきかけていた。これからすべてが始まるはずだったのに、また先行きが暗闇に閉ざされてしまった・・・”

ローデンの遺体を担架に乗せて審問委員会の部屋をモルドたちは足取りも重く出て行きました。

王城内の霊安室に安置された後見人ローデン=エノレイルの遺体は棺に納められて魔法とアイスクリスタルによる防腐処理が為(な)されました。

眠っているような表情の親友をモルドは暫く見つめながら言います。

「すまんツェーデル。・・・しばらく二人きりにしてくれないか・・・」

ツェーデルはモルドの背中をしばらく見つめたあと静かに部屋を出ました。

ローデン。すまない・・・。

わかっていた。わかっていたんだ。

これは俺のせいだ。お前を死なせてしまった。

もっと・・・もっと危機意識を強く持つべきだったのだ。

俺は・・・。

エデリカになんと言えば・・・。

棺の中のローデンを見つめながらモルドは悔恨の念に苛(さいな)まれていました。しかしモルドは自分を無理やりに奮い立たせました。これで終わりではないのだと。

死は覆らない。ローデン=エノレイルは戻ることはない。だが今生きている者を守ることは出来る。

静かに立ち上がりローデンの遺体を暫く見つめてからモルドは誓いました。自分の命に代えてもアレスを、そしてエデリカを決して死なすまいと。

◆ ◆ ◆

霊安室を出たツェーデルは、”悲しみに暮れている時間はない。この気持ちを御しきれなくともやらねばならない事がある”そう思いながら小さな決意を秘めて国王アレスのいる部屋へ向かいました。

「ツェーデル院長」

アレスの部屋の前には2名の近衛兵が立っていて、一人は近衛副隊長のノーディ中佐でした。

「大佐は・・・」

ノーディーはモルドをひどく心配している風でした。

「霊安室です」

ノーディももう一人の隊士も沈痛な面持ちで沈黙しました。

「話は聞いていますね?」

「はい・・・」

「ツェーデル様。エノレイル先生はいったい・・・」

事態の重大さは誰にとってもわかりきったことです。しかしツェーデルもノーディの質問に答えることはできませんでした。まだ何もわからないのです。

「審問委員会は?」

「それが・・・つい先ほど審問委員会のエルウェース次官がいらっしゃって・・・陛下の警備は我々近衛に任せる事になったと言って・・・」

「私も突然連れてこられて、後任を言い渡されました」

ツェーデルはフウっと息を吐きだします。

「勝手なものね」

そう呟いたツェーデルはアレスがいる部屋の扉をじっと見つめます。「陛下には何も伝えてませんね?」

「はい。何も」

ツェーデルはアレスの部屋の扉を見つめ続けました。

扉の向こうに国王陛下がいる。

彼はまだ後見人であるローデン=エノレイルが、・・・自分が愛する者の父親が死んだことをまだ知らない。

この事実を隠し通すことなど絶対にできることではない。

陛下はこの事実をどう受け止めて、どう行動するだろう。

いやそれ以前に、事実を受け止めることなどできるだろうか。

なぜ陛下はこんなにまでも苦しまねばならないのだろうか。

父が、そして母もがこの世を去って、更に愛する者の悲しみをも受け入れなくてはならない。

あまりにも過酷すぎる。

・・・だが。

・・・それでも事実を知らなければならない。

彼は・・・。

彼は国王なのだから。

ツェーデルは意を決したように背筋を伸ばすと、アレスのいる部屋の扉を開けて中へと入ったのです。

◆創世歴3734年3月5日 早朝

「評議員の皆様には早朝の招集に応じての御足労に感謝いたします。既に使いの近衛兵からお聞き及びかと存じますが・・・後見人エノレイル様がお亡くなりになりました」

議場の空気は冷たい鉛のようでした。ツェーデルは言葉が詰まりそうになるのを堪えて言い続けます。

「まず皆様に報告させていただきます」

招集された評議会に出席していたのは、アレス。三賢者、モルド近衛隊長、カフラー反国家審問委員長、マリウス情報長官、ジェフト兵站大臣、バターレ財務大臣、そしてその副官たち数名です。その全員がツェーデルに注目しました。

「三賢者及び反国家審問委員会は本件を謀殺と確定しました」

何人かの評議員が、まさか、いったい誰がと驚きの声を上げました。

「お静かに」

場が静まると一度息を吸ってから続けます。

「本件の緊急性もありますが、それに関連する可能性を鑑み、まず初めにバラム=アガレス国務院長の予備審理を執り行います」

「国務院長の?」

「彼がこの場にいないのはそういう・・・」

場のざわめきを他所に、ツェーデルの話が続きます。

「国務院長を」

ツェーデルの指示で扉が開くとアガレス国務院長が入室します。彼は恐れ慄く様な表情でした。

部屋に入るや否やにまくし立てました。

「皆さん。これは誤解です。私が後見人殿を殺すなんて恐ろしい事を、いやその手引きをするなど想像した事すらありません!これはまったくの誤解なのです」

「国務院長。まずはご着席を」

王国評議会の議場は円形に座席が置かれていますが、議長席である正面は二段になっていて、下段ふた席は三賢者のディオモレスとカーヌが並んで着席し、上段には国王のアレスとツェーデルが並んで座っています。そして左右にモルド近衛隊長、カフラー反国家審問委員長、マリウス情報長官、ジェフト兵站大臣、バターレ財務大臣などの主要な大臣が着席していました。

アガレス国務院長は円形の座席が並ぶ中央にある、裁判でいう所の被告席のような、三賢者とは対面に位置する席に着席しています。

「三賢者の皆さん、魔法院長、ジェフト大臣・・・皆さんどうかわたしを信じてほしい。私は無実だ」

議場にいた全ての人が国務院長に対して疑惑を持つ、というより、いったい何が起こっているのか判らないという戸惑いの表情でした。

「国務院長。これは予備審理ですが、私たちはあなたを罪人として扱うつもりなど毛頭ない事を始めに言っておきます。この審理によって我々が知りたいのは事実です。ここにいる全員で事実を知り、そして検討し、導き出された結論が何と繋がっているのかを明確にしたいのです。罪があるないの話はそのあとで致しましょう。ですからあなたにお願いがあります」

「・・・なんでしょう」

「正しい情報の提供を心からお頼み申し上げます」

「さ、さようか・・・、もちろん。勿論もちろんです。私は神に誓って潔白ですからな。どんな事にもお答えしますぞ」

アガレス国務院長はハンカチで汗を拭きながら何度も頷きました。

「感謝いたします。ではまず、事の起こりとここに至るまでの流れを皆さんに予め説明しておきます。アガレス国務院長」

何を言われるのかとオドオドとした感じでアガレス国務院長は顔をツェーデルに向けます。

「私がこれから申し述べる内容に間違いや意義があれば遠慮なくその都度で仰って頂いて結構です」

「さようか・・・わか、心得ました」

■■■バラム=アガレス■■■

汗っかきで巨漢。体重100kgを超える彼は何をするときもいつも小さなハンカチで汗を拭いながらです。

ヒックス=バラム=アガレス国務院長。53歳。彼はノスユナイア王国南部出身の平民出身の高級官僚で、王国評議会議員と言う閣僚でもありました。

創世歴3698年。17歳になった彼は軍歴を積むつもりでしたが、太りすぎているという理由で入隊を果たせませんでした。

身長180cm体重135kgだった彼は自分の体が大きいことに自信を持っていましたが、実際は鈍重で霊牙力も特に優れておらず魔法力もなかったため、強兵政策を採っていた王国軍隊にとって魅力的人材とは言い難かったのです。

失望したものの、気を取り直した彼は借金をして単身エミリア海洋王国へ渡航し、その地にある世界三大学府のひとつアゼグランドへ入学します。

彼には軍人としての魅力はありませんでしたが頭はよかったらしく優秀な成績を収めて、22歳の時に学位課程を修了します。

帰国した彼はまずは生まれ故郷のオラトル=ドナウ=ステッカ公爵に自分を売り込むとめでたく採用され、財務を担当するようになります。その道で能力が開花し財務のすべてを任されるようになるとその手腕をいかんなく発揮。無駄をなくし効率を上げるという営農方法で成果を上げ、それが周囲に伝播する事で出世街道を歩き始めます。

その後ステッカ公爵の所領統括代理人(実質的なナンバー2)になり農園、商業、製造業などの収益率を5年かけて3倍以上にするという実績を上げます。ステッカ公爵からはもとより、国王からも目をかけられるようになり、ついに国務院への入閣を果たしたのは創世歴3701年の事でした。

軍人になって出世すれば貴族とも肩を並べられる存在になれると考えていましたが、30歳を迎えたこの頃の彼はそれが叶わなかった反動で貴族になりたいと思うようになっていました。

貴族ともなれば国王から爵位や所領を与えられ領主になることができます。それは国王の次ともいえる身分です。

しかし彼は国務院に入閣しても貴族になれませんでした。理由は単純に生まれの身分が低かったからです。平民の彼が貴族になろうと思うなら既存の貴族との養子縁組が一番の早道でしたが、ステッカ公爵やその周囲にいる貴族たちはどんなに有能でもアガレスを貴族の仲間に加えようという気持ちは全くなかったのです。その理由は結局身分でしたが彼の風体にも原因があったようです。

恰幅の言いアガレスをみた貴族たちの中には見かけが貴族なんだからもういいだろいうなどという心無い言葉をささやく者もいました。

貴族になる事に未練はありましたがノスユナイア王国では平民がどんなに頑張っても閣僚どまりです。諦めるよりありませんでした。

結婚して子を設け、息子や娘を貴族の子女とを結婚させることでその貴族から所領を切り分けてもらう事は可能でしたが、外戚という立場では貴族とは言えず名乗ろうものなら物笑いの種です。それだけでなく彼は年老いてから頂点に立ちたいのではなく今すぐ頂点に立ちたいのだという思いが強かったのです。

そんな彼は30も半ばを超えたあたりからある野心を抱くようになります。その野心の実現のために時を費やしたため、婚期を逃し今は53歳の独り身と言う身の上なのです。

その頃のアガレスは国務院でも上位職である国務院長補佐代理という役職についていて、30代半ばであれば大出世と言ってもよく、決して不遇でも貧乏でもありませんでしたが自分の置かれたありようにまったく満足はしていませんでした。やるせない毎日を、これ以上どうしようもないという気持ちで過ごしていたのです。

そんな彼の目の前に期せずして変化を促す扉が開かれます。37歳でした。

アガレスは公用で全国の図書館を回っていた時期がありました。

地方の国立図書館で働く人々は平民が多く、本庁ともいえる王城の国務院で働くよりも心穏やかに過ごせる事で彼は野心や上昇欲から解放されていました。そのなある日の事。平民出身の偉人や有名人がいる事を思い出したのです。

もちろんアゼグランドに留学していた時にそういう存在がいる事は知っていました。しかし貴族至上主義だった彼にとってはどんなに有名になっても結局は平民ではないかと目もくれず、そしてステッカ公爵のもとで手にした功績、国務院への入閣で自分はじゅうぶんに有名になり、過去の偉人にひけを取らない人物となっていると思っていたのです。しかし彼はふと考えました。

「この過去の偉人たちのように、私の名はこの国の歴史に残るのだろうか」

この思いは次第に姿を変えていきました。

国王と言う国家の歴史の根幹であれば歴史に名を遺す事は望むと望まざるとにかかわらず成される事です。しかし地方の農地改革を行って目覚ましい成果を上げ、公務員になった程度で歴史に名を遺したものなど、彼自身聞いた事ありません。

そして現実に歴史に名を残している平民がいる事を思い出すに及ぶと、彼が自らブレーキをかけていた出世欲の歯車がギシギシと音を立てて回り始めたのです。

歴史に名を残せば1000年先、いや、1万年先までも栄誉に浴すことが出来る。それは彼にとって貴族の身分を超えるどころではない魅力に感じられたのです。

それ以来、来る日も来る日も彼はどうしたら歴史に名を残せるかを考え続けました。

そして閃いたのは、自分がノスユナイア軍に入って軍の強化に寄与出来ないのなら、自分以外の誰かを自分の手で軍に入隊させて強化に寄与したらいいのではないか、というアイデアだったのです。

アガレスは軍人になりたいと考えていながらなれなかったという苦い経験がありました。この時の屈辱を晴らしたいという思いもあったのかもしれません。しかしあくまでもそれは国家に良かれと思う愛国心から出た気持であったことは確かでした。

そして、彼はさらにこう考えたのです。

”あのアカ族を我が国の軍隊に組み入れる基盤を作り、これを持続させ常態化する事が出来れば、アカ族を王国正規軍に組み入れた創設者として歴史に名を残せるに違いない”

アガレスは鬱屈していた日々に別れを告げました。明確な目標を定めた彼はこの目的を成就させるために自分が使えるものを探します。辿り着いた答えは官僚である立場と時間です。彼は情報集めに奔走し始めたのです。

しかしアカ族を正規軍にしようと言うのはそう簡単ではありません。よくよく調べてみると実際にはアカ族が、と言うよりノスユナイア王国がアカ族との接触を極力避けてきたとも言える状態だったのです。その理由はアカ族が好戦的種族である事が第一でした。

確かにマシュラ族と比べてアカ族は男女とも丈高く、身長2mなど当たり前で筋骨は隆々。その肉体が表わす通りの好戦的種族ではありましたが、それでも歴史上一度も反乱や謀反にかかわったことはありません。

実はノスユナイア地方で興ったどの王国にも楯突くことをしなかったのはアカ族の人口が殆ど増えなかったからです。セノン族のように全く妊娠しなくなったのではなく、彼らはもともと妊娠しにくい種族のようです。そのため全人口は今でも5千人ほどで、世代も驚くほど平坦でした。つまり老いて死ぬ者と新しく生まれる子供がほぼ同数なのです。ともすれば新生児が少ない年もありました。

こんな状況であれば、マシュラの王国に楯突くのは愚かです。あっという間に亡ぼされてしまうでしょう。

そして彼らの掟はセノン族より厳しく、”土地を出たら生きて戻るな”でした。つまり事実上の追放です。彼らは変化を求めていませんでした。少なくとも老人たちは。そしてそれこそがマシュラ族との丁度いい距離を保っていたのです。

この関係を壊してアカ族に国を開かせ、ノスユナイア王国やアカ族の老人たちを説得しなければならない。アガレスはその材料集めに長い時間をかける事になるのです。

異種族受け入れはセノン族やジェミン族を閣僚に迎えているノスユナイア王国にとって問題はありませんが、交流が皆無の二種族間では異種族というよりお互いが異分子です。果たして異分子同士の融合は可能だろうか。たとえ編入に成功してもアカ族の方が拒絶してしまってはどうにもならない。

しかしアガレスはその事については後回しにしました。それよりも受け入れ態勢を整える為の土壌づくりに励んだのです。

アカ族の居所はノスユナイア王国北西部の半島部です。

そこに棲みついて既に数千年越えているともなればその土地の貴族なら、アカ族との交流があるかもしれない。そう考えてアガレスは現地へ公用を装って出かけ綿密に調べ、調査を行いました。

調査の結果、農産物や生活必要物資そして毛皮などの取引を通じてマシュラ族やジェミン族と交流がある事を知りました。そしてその商取引の大元締めがドリエステル家だったのです。

今から20年ほど前のドリエステル家は、当時40歳前後だったドルバ=ドリエステル旅団長がマラッガス前国王の指揮する第7師団で勇名をはせていた頃で、師団内では彼とゼーゼスが競い合っていて獣人討伐でも優勢だった頃です。

アガレスはこれに目を付けました。しかし国務院長補佐代理という肩書の平民が貴族を訪ねて行けばなにかしらの利を求めて来たのだと思われて下手をすれば追い返されてしまう。そうならない様に彼は入念に準備をしました。

その準備のひとつがアカ族の出産出生率の向上です。生まれる者が増えれば自然と人口は増えるのです。

かつて公用で全国の図書館を回っていた時期に知り合った知識人や識者を訪ねまわり、環境の改革、食物の改良、生まれた子を死なさない薬の供給、魔法医の派遣など、いままでマシュラ族が踏み込まなかった分野にアガレスは積極的に関与し、37歳だったアガレスは10数年かけてアカ族の人口増加という成果を上げていったのです。

しかし上げたのは成果だけでなく、アカ族からの信頼も確実なものとしていたのです。

そして綿密な下準備が軌道に乗った頃、国務院長就任と言う最大のチャンスが彼に舞い込みます。51歳で国務院長に任命されたのを機についに当時第七師団長になって間もないドルバ=ドリエステル大将に話を持ち掛けたのです。

他を排して歴史に名を遺す偉業に手を貸そう、と。

ツェーデル魔法院長による詳述。

①ガーラリエル元帥からモルド大佐への密書が何者かによって奪取され、更にその何者かによって偽造された返信がガーラリエル元帥に送られている。

②密書送達任務に就いた伝令兵が退役している事を確認し、その旨もこの偽装返信と共にガーラリエル元帥に送られた節がある。

③伝令兵の部屋にあったものは、違法に入手した魔噐で、届け出もされていない。

④後見人エノレイル医師が何者かの手によって謀殺された。

⑤④の事件発生と同時刻、国務院長が伝令兵の部屋よりその魔噐を持ち出そうとしたところを見張りの兵士2名に見咎められる。

「では検討に・・・」

ツェーデルが予備審理を始めようとしたとき、カフラーが立ち上がって手を上げました。

「カフラー委員長・・・何か?」

カフラーは手を下ろして視線を三賢者に向けると静かに言いました。

「ツェーデル魔法院長、モルド大佐。審理の前にひとつお聞きしておきたい」

全員がカフラーに注目します。

「アガレス国務院長の予備審理の理由についてです。お分かりかと思いますが、私はガーラリエル元帥のしたためた密書の略取および返信の偽造がいったい誰の手によるものなのかを、つまり真実を突き止める為だと理解しておりますが」

「はい。仰る通りで・・・」

「しかるに」

カフラーはツェーデルの返事を遮って言い続けました。

「その時点では王妃様の死が謀殺である疑いがあると反国家審問委員会が通達しているにもかかわらず、また、此度の審理の理由がそれと全く関係がないという確証もないのに、なぜ反国家審問委員会に報告がなかったのか・・・お聞かせ頂ければありがたいのですが?」

おそらくそこにいた全員がカフラーから何らかの質問がされる事を判っていました。

手紙の奪取についてはツェーデルとモルドの独断でクダーフの調査を進めようと情報部に調査を依頼しました。その事についてはまったく申し開きできるものではありません。そして王妃殺害が謀殺であると決まったわけでなく、調査の段階だったので報告の義務はなかったとは言えません。

ツェーデルはいったい何と答えるかと誰もが固唾をのんでを待ちました。しかしその質問に対して誰もが予想しなかった者が起立して答えたのです。

「カフラー委員長」

これにはカフラーも少し驚いたようでした。

「その事については後で僕から言うつもりだったけど、今言います」

「・・・陛下」

ツェーデルも思わずアレスに注目しました。

「エノレイル先生と僕のマカタチのエデリカは、国王である僕が無実であると決定を下しました。だからカフラー委員長の言う報告の義務はありません」

カフラーは何かを考えるように数秒アレスを見ていましたが、胸に手を当てると頭を下げました。

「失礼いたしました陛下。ご無礼をお許しください」

「良い。・・・ツェーデル先生」

威風堂々。

自分にできない事はできる者に任せる。自分が出来る事は自分でやる。アレスの発言はそう考えての事でした。そして家臣に対する言葉遣いはライジェン侯爵から教わったものです。

その様子にツェーデルはハッと我に帰るほどでした。

「ではアガレス国務院長。ご起立願います」

座っていたアガレスが小さなハンカチで汗を拭きながら立ち上がりました。目を見開いたその表情は後ろ暗い事など何もないという事を訴えているようでした。

「ではまず証人喚問から行います」

促されて議場に入ってきたのはロデルとレンです。

「所属と階級、名前を」

「第八師団所属、レン=スール曹長です」

「同じくロデル=メイラード曹長です」

彼らは以下の事を質問され答えました。

①前国王陛下ご崩御以降、王国で起きている事実確認のため、ナバ=コーレル大尉からの命令で一時帰国した事

②その過程でガーラリエル元帥からモルド大佐に宛てられた密書が何者かに奪取されていた事実が発覚。

③その密書をモルドに届けるはずだった伝令兵クダーフの身辺調査の為クダーフの部屋をモルド大佐立会いの下に調べた。

④伝令兵クダーフ元軍曹の部屋から違法に所持していると思われる魔噐を発見した事

⑤モルド大佐の命令によりクダーフの部屋を見張っていた所、アガレス国務院長がクダーフの部屋から魔噐の入った箱を持ち出す現場を押さえた。

「アガレス国務院長。ここまでの説明で間違ったところはありませんね?」

「はい・・・」

「ではお答えください。どうして伝令兵クダーフの部屋から魔噐の箱を持ち出そうとしたのですか?」

「それは・・・」

「言えませんか?」

「さよ・・・う、いえ。それはつまり・・・」

その場にいた全ての評議員がアガレス国務院長の言葉に傾聴していました。彼はそれを見て覚悟を決めたように鼻から息を吸うと一度だけ額から頬にかけて汗を拭き背筋を伸ばしました。

「さよう。話せば長くなりますが・・・私には夢がありました」

夢。

この場にはあまり似つかわしい言葉ではありませんでしたが、彼は言葉を続けます。

「私は貴族になりたかった。しかし我が家の系譜をどこまで辿っても平民である私には叶わぬ夢でした・・・。だから諦めたのです。叶わぬ夢を追いかけるなど時間の無駄だと。そして日々を王国の為に公務に励み勤(いそ)しみました。

しかしある日私の心にある強い思いが芽生えてしまったのです」

ツェーデルはアガレス国務院長の一言一句を聞き逃さぬように彼の口の動きにも注意していました。

「それは、歴史に名を遺したいという願望です。歴史に名を遺すという栄誉は、貴族であってもなかなかなしえない栄誉だと私は考えたのです。私はその栄誉を手にするためには何があるだろうかと色々考えました。・・・そしてたどり着いたのが、アカ族を正規兵として入隊させる事業です」

議場がどよめきました。

第七師団にアカ族が入隊していた事実の陰には国務院長の働きがあったのです。

「国務院長」

「はい」

「アカ族を入隊させる事について違法性を考えた事は?」

ツェーデルにそう問われましたがアガレス国務院長は間を置かずに応えました。

「勿論なかったわけではありません。ですが我が国ではマシュラ族以外の国政への参加、正規兵採用は既に前例があります。それに戦地での兵員補充は司令官の持つ権利です。法の専門家に調べてもらいましたが違法性がない事ははっきりしている事でした」

確かに、今もここに兵站大臣のジェフトが出席していて、カレラ=ドルシェを筆頭にハーフセノンやジェミン族も正規兵として登録されているという現実を見れば特に問題はないと誰もが思いました。

「しかし違法性がなくとも、私はアカ族正規兵採用に不安材料が多く残されている事に懸念がありました」

「懸念とは?」

「さよう。まずは協力を期待できる師団長の有無です。そして既存の正規兵、つまりマシュラ族の兵と協調できるかどうかと言う事がありました。そして最後にこの事実を知った元老院議会がおそらくアカ族採用に強い難色を示すであろう事です」

額の汗を拭いて続けます・

「私は歴史に名を残したかった。それは私欲と認めましょう。ですが王国の強兵に努めたいという思いがあってこの計画を考えたのもまた事実なのです。しかし新しい事案には常に不確定性が伴います。先に承認を求めれば、元老院議会によってこの計画が頓挫してしまう可能性は高かった」

元老院がこの計画を聞いた時に難色を示すであろうことは容易に想像出来ました。

元老院は王国全土に所領を持ち、その所領から兵力を提供する義務を負います。行ってみれば所領の持つ人的資源を切り売りせねばならないのです。その所領の大切な人的資源に外敵以外の不安要素を負わせる事案は即座に可決になる事はないでしょう。

つまりアカ族は内部分裂の種という事です。

「元老院議会の否決を想定し、秘密裡に計画を進めたのですね?」

「はい」

「計画の関係者はあなただけですか?」

「発案は」

「協力者はドリエステル元帥だけ、とは思えませんが?」

アガレス国務院長は鼻から息を吐いて応えました。

「さよう。仰る通りですツェーデル院長。私は幸運にも、ドリエステル元帥閣下という協力者を得ることが出来たのですが、正確には閣下の腹心の方々も徐々に・・・」

ツェーデルは”幸運”という言葉に疑問を感じました。計画の協力者を探すとしてもドリエステル家の所領がアカ族居留区域に近い事を考えれば、最初から期待してドリエステルに近づいたと考える方が自然です。

「閣下は私の申し出を快く引き受けてくださいました。マシュラ兵との協調はドリエステル閣下から聞き及んだところによれば問題は無いとの事だったので、最後の元老院対策として・・・、まさにこれこそが最重要課題だったのですが、ドリエステル閣下と協議した結果アカ族の兵士にどのような形でもいいから目に見える手柄を、つまり実績を積ませる事で、元老院議員の皆さんの反対意見を回避できるという結論に達しました」

困難な政策を進める於いて既成事実は実現への後押しをする力になり得ます。

ツェーデルはこの考え方は非常な危険を孕んでいると考えていました。

主権者である国王による特例が国王自身の持つ節度によって調整されて為されるのであれば、それは主権行使として容認する事も出来ますし、事後であっても家臣による意見具申による修正も可能です。

しかしその行動を国王以外の者に対して許してしまったら王国の運営は成り立たないどころか瓦解の原因、ひいては簒奪、あるいは不満分子の増大、反乱へと発展する可能性もあります。

もしも前国王が健在ならば、国王自身の経験から培った判断力と主権者としての複雑な立場を理解した上でアガレス国務院長のしたことに裁定を下すことは可能だったでしょう。

確かに彼が今話している事は、前国王が健在だった時に計画された事で、それを思えばアガレス国務院長にもある程度の思惑があっての事だろうと想像は出来ました。しかし今自分の隣に座している人物は経験もなく、判断の拠り所も危うい14歳の少年なのだと、ツェーデルは眼の底を暗くしました。

アガレス国務院長の話は続きます。

「実績が何もない状態でこの事実が元老院に知られればアカ族の正規軍採用に待ったがかかるのは必定です。だからそれを避けるために、レアンから本国に向かう伝令に注意をしていただくようドリエステル閣下にお願いしたのです。その結果・・・」

そう言う事かとモルドは思いました。

「・・・伝令兵のクダーフ軍曹を確保するに至りました」

「確保は誰が?」

「第七師団の誰かです。名前までは存じませんが・・・」

「クダーフ軍曹に手紙の提出を強要したのですか?」

「わかりません。しかしツェーデル院長。これは誓って申し上げるが、私はドリエステル閣下に重ねてお願いしました。何人にも危害を加えない事、まして殺人などしない様にと」

「密書の奪取を指示した事は認めますか?」

やや間があって答えます。

「さよう。私は指示をしました」

場の空気が凍り付いたようでした。

ツェーデルはすぐに察したように言います。

「奪取ではなく、何かを使って取引を持ち掛けた・・・違いますか?」

クダーフがどうなったのか。アガレス国務院長の顔を誰もが凝視していました。

「その通りです院長。彼は密書を渡すことを拒否しました。当然の事です。だから彼の隠す秘密を材料にして取引を持ち掛けたのです」

「秘密とは?」

「その箱です」

モルドはマリウスを睨みつけました。一瞬目が合いましたがすぐにそらされます。

”マリウス・・・貴様、知っていたな。”

諜報活動による情報の取得はなにも身分や位の高い者に限定されるものではありません。軍の情報を得るために伝令の『弱み』を握っておく事もあるのです。マリウスはおそらくアガレスに乞われて情報を流したのでしょう。クダーフ軍曹が違法に魔噐を所持している。と。

そして今回モルドがクダーフの調査を依頼した事で、アガレスとクダーフのつながりも知っていながら何も言わなかったのです。

「三賢者、および評議会議員の皆々様に申し上げる。私は確かに密書を伝令兵から奪うという罪を犯しました。だがそれは私欲とはいえ、根底には王国を思うが故の計画があったからなのです」

国務院長と言う重責ある地位にありながらそれは勝手な言い草と、民主国家なら許されない事だったでしょう。しかしノスユナイア王国は王制国家なのです。つまり最終的に裁定を下すのは国王です。しかしその裁定を検討するのは王国評議会です。後見人がおらず、国王もまだ幼い。そうなればこの裁定には長い時間がかかりそうでした。

「では国務院長。クダーフ軍曹の退役についてですが、これは本人の意思ですか?」

「さよう。ですが私のしたことが原因である可能性もあります。それについては本人に聞いていただきたい」

良心の呵責に耐えかねての退役の可能性もあるということです。

ツェーデルは左右に座している三賢者と視線で了解を取り頷きました。

「国務院長。これは私の推測ですが、あなたが魔噐の入った箱をクダーフ軍曹の部屋から持ち出そうとしたのは、彼が退役した事が公になれば部屋の中が徹底的に清掃されることを知っての事ですね?」

「さよう。部屋の清掃及び改めが行われれば、箱の存在が明らかになってしまうおそれがあります。それがきっかけとなって密書の奪取が知られることがないようにと、どこかへ隠すつもりでした」

証拠の隠匿。これだけでも犯罪めいていますがそれよりももっと重要な事実の追及が残されていました。

「ではもうひとつ。クダーフ曹長の現在の居場所はご存知ですか?」

「居場所?それは・・・自宅では?」

「ご存じないのですね?」

「はい。申し訳ない。そこまで把握はしていません。調べればすぐにわかると思いますが・・・」

密書の奪取、およびクダーフ軍曹の違法行為の隠蔽は国務院長の野望達成の為の工作という真相が明らかとなりました。

しかしツェーデルは肝心のクダーフの現状がハッキリしない事が気にかかりました。アガレス国務院長の言っている事を裏付ける為にクダーフの証言も必要となります。

しかし最初にツェーデルが言ったようにこの場でするのはアガレス国務院長を裁くのではなくローデン殺害の周辺事実を詳(つまびら)らかにしていく事です。

謀反の首謀者を洗い出すためのまずは一手が終了したという所でした。

そうなれば当然アガレス国務院長の処遇は一時的なものに留(とど)まり、密書奪取、違法器物隠匿などについては裏付け調査を経て裁判による裁定が必要となる為、現時点では棚上げにとなります。

いずれにしても、ひと段落ついたので評議会議は暫しの休憩を挟むことになったのでした。

◆ ◆ ◆

「マリウス」

山のように上から見下ろす目線でマリウスを隣の部屋に来いと言ったのはモルド大佐でした。

マリウスもわかっていますよという表情で立ち上がりました。

「なぜ私がクダーフの調査依頼をしたときに箱の事を言わなかったっ」

隣室に入るや否やにモルドは詰め寄り問い質します。声量を抑えていますが威圧している表情です。

「待ってよ大佐。怖いなあもう」

「ふざけてるのか」

「ま、待ってくださいよぉ。クダーフ軍曹の身辺確認と箱の事は別件でしょ?僕だってそれを聞いてれば言ってますよ」

「ふん。どうだかな貴様やカフラーの秘密主義にはうんざりだ」

「そんなこと言ったってそいういう組織なんですから・・・・・。裏付けがないから何とも言えませんが国務院長の言った事を真実とするなら謀反とはあまり関係なっそうな感じがしますがね。でも大佐は国務院長を疑ってたんでしょ?」

「・・・」

モルドはアガレス国務院長が主犯でないにしても共犯者ではないかと考えていたのです。

「まあ、まだわからないけど、犯行時間に国務院長はスール曹長とメイラード曹長に捕縛されているから実行犯でないにしても、・・・これじゃあ片手落ちですよ。伝令のクダーフ曹長やドリエステル閣下にも事情を聴かないと」

「そんなことはわかっている」

「じゃあどうするんです?」

「なにがだ」

「カフラーさんですよぉ」

モルドの表情が曇ります。

「さっきエノレイルさん捕縛や彼の娘さんの件は陛下が収めましたけど、カフラーさんは特権を振りかざして国務院長の事情聴取を求めてきますよ。今は条件付きにしても越境が可能になっているんですから、事によっては派兵師団の交代。少なくとも一時的な派兵担当師団長の交代をさせられるのは確実でしょ。・・・おしまいだな国務院長も、更迭は免れない。反国家審問委員会の尋問結果によっては新たな訴追も有り得ますよ・・・。前国王陛下が生きている事を前提とした計画だった事は明白ですよ。気の毒ですが・・・生きていらっしゃれば・・・」

「もういい。その事よりお前の考えを聞かせろ」

「え?」

「ローデンのを殺した奴は誰だ」

マリウスは口を引き結んで首を振りました。

「そんな事 僕がわかるわけ・・・」

「調べろ!」

モルドはマリウスの肩を掴んで壁に押し付けました。

「ちょ・・・大佐まっ・・・」

「マリウス。お前の見立てでは、現時点で元老院議員にも軍関係者にもローデンの後見人就任に未だ難色を示している者はほとんどいないという事だったな?」

「そ、そうですが?」

「ではなぜ殺されなければならん」

そんなこと僕にわかるわけがない。マリウスは無言でしたが表情がそう言っていました。

「なんでもいい。お前の経験で当てはまりそうなことがあったら全て当てはめて考えろっ」

「大佐ぁ・・・いくらなんだって・・・無茶言わないで・・・」

モルドはマリウスの鼻先に指を突きさすようにして反論を遮ります。

「だいたい貴様。クダーフの弱みは握っていたのに、国務院長の身辺には何も諜報活動をしていないのか。それとも国務院長となにか密約でもしているのかっ」

モルドの勢いに圧(お)されながらも、現状の相関を考える面白さにマリウスの脳細胞が歓びはじめました。

「まさか。」

モルドは薄く開けた口からフウッと息を吐きだします。マリウスを見る目は疑いに満ちていました。しかしマリウスはそんなモルドの思いなどお構いなしに脳細胞の歓びに身を浸します。

「僕だって仕事ですから手抜き無しですよ。けど・・・不思議な事に国務院長からはなにも・・・出なかっ・・・」

「本当だろうな・・・また隠し事が発覚したら職務怠慢で貴様を提訴するからな・・・」

諜報組織の通常のやり方はとにかくモルドにとっては気に入らない事ばかりでしたが、マリウスにとってはそれが普通の事なのです。しかしそれをどう説明してもわかってもらえそうになかったのでマリウスは。

「やめてくださいよぉ。・・・じゃあぁひとつだけ」

「なんだ」

「そ、その前にこの手を放して下さいよ」

モルドが肩を掴んでいた手を放すとマリウスは襟を直して首を動かします。

「ふう、もうちょっと力加減してくれませんかねぇ」

「早く言わんか」

マリウスは手を盾にします。

「わかりました。・・・ひとつだけ言えるのは、おそらく、いや今となっては確実かな、何らかの謀(はかりごと)が進行中で、先生が被害者になったのは謀反の首謀者が彼を計画の妨げになると判断したからだと僕は推測します。

・・・僕は先生の身辺を注意した方がいいと言いましたよね?」

モルドが後悔の念を浮かべた顔で視線を落とします。

「だとしたら・・・最近エノレイル先生の身辺で起った事を思い出すことがエノレイル先生が殺された原因の究明に役立つかもしれない。・・・近くにいた人から記憶が薄れないうちになるべく早く多くの情報を聴取してください。僕の部下を使ってくれて構いませんよ」

ローデンの死亡時に近くにいた者。自分、カーヌ・アー、ツェーデル、エデリカ、カレラ、入り口の近衛兵。それに反国家審問委員会の誰かがいたかもしれない。モルドはそう考えてまたマリウスを見ます。

「他には?」

マリウスは視線を天井から左へと移しながら息を吐きだしました。

「正直・・・国務院長の証言には僕だって驚いているんですよ。ちょっとプライドが傷つきましたよ・・・僕の諜報網の目を盗んでドリエステル閣下がまさか国務院長とこんな事をしようとしていたなんて・・・。まあドリエステル閣下は昔気質(むかしかたぎ)の人だし、後で報告すればこれくらいの事をいい咎められるとは思ってもいないんだろうけど・・・」

事が軍隊に対する戦力増強と言うのであれば犯罪とは違います。計画自体は責められるような事ではなかったので逆にこれをつつくと調べた側がドリエステル元帥から責められることになりかねません。

「だいたい貴様は何故ドリエステル閣下がクダーフや伝令の情報を要求した時に怪しまなかったんだ」

「それは今だからそう言えるんです」

「なにぃ?」

またつかみかかられそうになったマリウスはサッと体を横に滑らせてモルドと距離を置きました。

「だって、ドリエステル閣下から情報を要求されたのは派兵前。つまり去年の10月になるかならないかの時期ですよ?」

その頃は前国王も生きていて平和そのものでした。

「あなただってご存じのはずでしょ?軍隊のそういう風潮。いつもの事です。毎年毎年派兵直前、師団長や旅団長が僕のところに聞きに来る恒例行事だ。そんなの怪しみませんよ」

人に知られたくない不利な情報を握る事で重要情報を扱う事もある伝令兵の不正行為を抑えるというのはいつもの事だったのです。どんな些細な事でも。

「・・・ドリエステル閣下からは何と言って情報の要求をされたんだ」

「第七と第八派兵師団のすべての伝令で知られてはまずい秘密を持っている兵士はいるかと」

「で、箱の事を言ったんだな?」

「いいえ」

マリウスの意外な返答にモルドは一瞬聞き違いかと顎が落ちます。

「なに?」

「そういう秘密を持っている兵士はいる、とだけ答えました。毎年の事です。軍人さん達にはどんな秘密であるか具体的には言えないと言ってそれ以上の情報提供はお断りしてるんです」

「なぜだ」

「具体的な事をすべて暴露してしまうと情報の濫用が発覚するからです」

「濫用?」

「ええ。僕は基本的に人に対しては性悪説(せいあくせつ)です」

モルドはその言葉に無言のまま少しだけ目を見開き小さく鼻で吐息しました。

「大佐だったら理解して下さると思いますが?」

「続けろ」

マリウスは一呼吸開けます。

「まあ、情報は武器と一緒です。持てば絶対に使いたくなる。情報という武器の扱いに慣れていない素人程そう言う衝動を抑えられない」

無言で傾聴するモルドから視線をそらします。

「衝動的に情報を使い、濫用すれば軍隊内で不和と混乱を招きかねない。だから制御する。それが僕の役割と考えてます」

マリウスの言には信ぴょう性があり職務に対する真摯さもうかがえました。だからモルドはこう思ったのです。

クダーフが第七師団の誰かに確保された時、箱の事は誘導尋問か何かで訊きだされたのか、と。つまり、”お前の秘密を白日の下に晒せば軍隊から追い払われて一生日陰者になるぞ”といった具合に。

もちろんクダーフの秘密なるものは脅している方も知りませんが、そう言われて身に覚えがあれば言われたクダーフは観念してしまうでしょう。自ら秘密を暴露したのかもしれません。

「ふん・・・」

「だから僕は驚いたんです。国務院長はなんで魔噐の事を知ってたのか、ってね」

「お前はどうするべきだと思う」

マリウスはちょっとだけ考えて言いました。

「どうして魔噐の存在を知っていたのか。カフラーさんより早く国務院長を尋問した方がいいでしょうねぇ。彼に脅されて何も言えなくなった国務院長を尋問しても時間の無駄になってしまうでしょうし。とはいえ先刻の話がすべてでこれ以上は何も出てこないかもしれませんが・・・やらないよりはいいでしょ」

カフラーか。モルドは苦々しく思いながら渋面を作りました。その様子をチラリと見たマリウスはこの後謹慎処分になるであろう国務院長に部下を送って箱のことを何処で知ったのか聞いてしまおうと考えていました。

猪突猛進のこの大佐が勢い余って下手を打っても、いや下手を打たないうちに確実に情報を入手しておこう。もしかするとドリエステルの弱みを握れるかもしれない。

その時。

「マリウス長官、モルド大佐。評議会を再開します」

隣室からお呼びがかかりました。

戻る直前にモルドが訊きます。

「クダーフの行方調査結果は?」

「第一報は今夜。僕は情報部にいるんで あなたが夕飯を召し上がった後ぐらいに来てみてください。保証はできませんが・・・」

あなたが思う程、とんとん拍子に情報が手に入るわけじゃないのに・・・。マリウスはそう思いながら肩を落としました。

◆ ◆ ◆

「では、国務院長には裁判が開かれるまで自宅にて謹慎をして頂きますよろしいですね?」

異存がない事が確認されるとアガレス国務院長が退室しました。彼はこれから自宅謹慎となり、行動は24時間監視され制限される事になるのです。

「では次に、後見人エノレイル先生の殺害発生の究明についてです。まず我が国で何らかの反国家的犯罪が進行中であると宣言する事に反対意見のある方は挙手をお願いいたします」

誰も挙手はしません。

「では、本件は反国家審問委員会を担当組織として調査、原因究明を行っていく事になります。よろしいですね?」

「ひとつよろしいですかな」

「ジェフト大臣。何か?」

兵站大臣のジェフトは一呼吸おいてから言いました。

「まずエノレイル殿に深く哀悼の意を表したい。この悲しい事件の真相が白日の下に晒されることを心から願う。そしてカフラー委員長、どうか今ここでエノレイル殿にかけられた嫌疑の根拠を我々に教えて頂けないだろうか。このままではエノレイル殿もうかばれない」

カフラーは静かに応えました。

「ジェフト大臣、そしてお集まりの皆さんにも、お気持ちはわかるが未だそれはお答えしかねる。なぜなら、今は反国家的犯行が進行中。現状で手の内を見せる事は、証拠の隠蔽隠匿を誘発してしまう可能性があるからです」

「では委員長は我々が情報を漏らすとでも?」

カフラーは事も無げに、冷酷に言い放ちました。

「ええそうです」

「バカな。ここに及んで我々がそんなことを、」

「するわけがないと言われても」

「・・・」

「あなた方を信用するわけには行かないのですよ。お分かりいただけないでしょうがね」

やはりこの男の信念はどんなことがあっても強固で変わる事がない。ジェフト大臣は残念そうに息を吐きました。

「残念だよ、同胞すら信じてもらえんとは・・・。では別の質問をさせてほしい」

カフラーは特に何も言わず視線をちょっとだけ動かしただけでした。

「現在、反国家的犯行が進行中であると評議会で承認されたわけだが、カフラー委員長、あなたのしたエノレイル殿の捕縛はこれと繋がりがあると思ってよろしいかね?」

「それは何とも言えません。しかしあるものと思って調査を進めるつもりではいます」

「さようか。承知した」

そのやり取りが終えたところでツェーデルが言いました。

「カフラー委員長。本件は評議会決定です。くれぐれも評議会への報告義務を怠らぬようお願いします」

「心得ていますよツェーデル魔法院長」

カフラーが平静な顔で答えると「ツェーデル院長」そう言って手を挙げたのはカーヌ=アーです。

「どうぞ」

「エノレイル先生の死因究明はどうなさるおつもりですか?」

答えにくい。

カーヌにはそう見えました。そういう表情をしたあとツェーデルはゆっくりと視線を上げて答えました。

「エノレイル先生の唯一の肉親であるエデリカが望むのであれば検死解剖を行います。ですが彼女がそれを拒んだ場合、それは行われません」

カーヌはツェーデルのいうことに疑問を感じざるを得ませんでした。

「ツェーデル院長。検死解剖は行って然(しか)るべきではありませんか?緊急事態なのです。家族の同意という通常手続きはこの際・・・」

「カーヌ」

カーヌの言葉を遮ったのはアレスです。

アレスは膝の上でギュッと拳を握って言いました。

「カーヌ・・・僕がそうした方がいいと思ったんだ・・・」

「陛下?・・・しかし」

「僕は自分にできないことは出来る人に頼むことにした。でも自分で出来ることは自分ですることに決めた。だから・・・エノレイル先生のことはエデリカに全部任せるって決めたんだ」

その言葉に込められた気持ちは痛いほどわかりました。

両親を亡くした辛い時期にアレスのそばにいて支えになったのはエデリカです。今度は自分が支えにならなくては。彼女に対してそういう感情を抱くのは当たり前のことであることはじゅうぶんすぎるほど理解できたのです。

それでもカーヌはこの事件が謀反につながる反国家的犯罪の可能性があるのを考えれば、家族の感傷だけで有耶無耶になってしまうのは避けるべきと考えました。

”エノレイル先生の死因は絶対に確かめる必要がある。殺害方法如何によっては様相は一変する。エデリカさんがなんと言おうと検死解剖は行わなければいけない。エノレイル先生は王族ではないのだから解剖は可能。どう考えてもあの死に方は病死などでは決してない。その事をツェーデル院長も、そしてドルシェ公爵も理解していないはずがない。

なのに何も言わないとはいったいどういう事なのか。陛下の間違いを諫めなければ。”

「恐れながら国王陛下」

全員が顔を上げてカーヌ=アーを見つめます。

「陛下のご判断は間違っています。私は三賢者の一人として陛下にはお考えを改めて頂きますようお願い申し上げます」

カーヌの凛然とした視線にアレスは怯えるような表情を見せました。ツェーデルはそれを見るとスっとカーヌを見て静かに言いました。

「カーヌ。三賢者による国王陛下への進言、ご忠告については三人の意見が統一されていることが求められます。それが成されない場合、上奏は無効となることは・・・」

「もちろんわかっています。ならば協議いたしましょう。今ここで」

カーヌはツェーデルはともかく、論理や合理性を重んずるセノン族であるディオモレスは少なくとも自分と同意見であるはずだと思っていました。しかし彼の口から出たのは期待とは反対の言葉でした。

「私は国王陛下のご意見に従う」

カーヌは唖然としました。

「ドルシェ公爵?そんな・・・・」

ディオモレス=ドルシェは静かに息を吐きだし、カーヌを見上げます。

「カーヌ=アー。・・・実は諡号の儀式の準備が整った」

カーヌはディオモレスの言葉に戸惑います。どうしてここで諡号の儀式の話が出てくるのか、と。

「諡号の儀式は明日の朝 執り行う。それが終えれば陛下は名実共に主権者となられる」

後見人の死因究明より諡号の儀式の方が重要である。そう言いたいのか。

カーヌはディオモレスの考えを察して愕然としました。

「お待ちください公爵。確かに諡号の儀式が大切なことは承知しております。しかしこの件はなおざりにすべきでない事はあなたにも分かっているはずです。一刻も早い死因究明が必要と私は考えます」

「わかっている」

「ならばなぜ・・・」

さすがにこの事にジェフトも不安をあらわにします。

「ドルシェ公爵。予定をずらせませんのかな?すでに陛下は戴冠式で正当な国王として即位されているのです。諡号の儀式が大切なのはわかりますが、なにもこんな時に・・・」

ジェフトが言うとバターレも続きます。

「そうです。謀反人がどこに潜んでいるかわからんのですぞ?同じことがまた起こる事も想定しなければ・・・」

ディオモレスは静かに立ち上がると左右に座る評議員たちを見て言いました。

「エノレイル殿の検死解剖については私も事が事だけに唯一の家族であるエデリカ殿には嫌でも納得してもらわねばならないと考えている。だが彼女を説得するにも時が必要でしょう。その時間さえ惜しいのは、今日が3月5日だからです。新月から五日が経とうとしている。これ以上の遅れは儀式に大きな危険が伴う事になってしまう。どうかご理解頂きたい」

カーヌは思い出しました。諡号の儀式は新月前後に行わなければならない事を。

人の放つ魔力は月光によって乱れを生じさせるため、魔術を伴う多くの儀式は月に一度訪れる新月の頃が選ばれます。評議員たちはカーヌと同様に思い出したのです。

それならばひと月先延ばしにすればと誰もが思いました。それを見越したようにディオモレスは、今度はカーヌが思う合理性をもってセノン族らしく言ったのです。

「諡号の儀式が執り行われる前にお世継ぎに何もないと、この中に断言できる者はおられるか?」

議場が驚き、沈黙しました。

誰もがアレスを盗み見るようにして窺っています。

つまり。

ディオモレスは諡号の儀式が行われる前にアレスに死なれては困るという事を暗に言い放ったのです。

国王であるアレスがいる前で、全く無礼極まりない言葉ですが、これこそがセノン族なのです。

事実に嘘偽り濁りぼやかしは無用。

ならぬことはならぬこと。

すべて最悪の事態に備えて今出来る事は今やるのが最上。

神は全く持って頼りにならない気まぐれ者。

三賢者のひとりであるディオモレス公爵は諡号の儀式は王族にとってそれほど大切な祭りごとなのだと毅然として宣言したのです。

同じセノン族であるカーヌはさすがに言葉がありませんでした。

「三賢者の総意は決定しました。よろしいですね。カーヌ=アー」

ハッと顔を上げツェーデルを見たカーヌは、一瞬彼女の瞳の中にある種の閃(ひらめき)のようなものを見出しました。

あってはならない事件。そしてあってはならない事後処理。冷静に考えればそこに何らかの意味がこめられていることは想像がついたのです。カーヌは自分が周囲に見せている平静なうわべとは裏腹に相当に恐慌していたことに気がつきました。

もしも検死解剖を行うとすれば、その担当はおそらく自分が任命されるであろう事。そして諡号の儀式には魔法と魔力を用いますが、人体解剖の際にも同じく魔力を使うのです。諡号の儀式前に余計な魔力を消費して儀式に不安定要素を残す事は許されない事です。

「・・・致し方ありません」

カーヌは諦めの口調でそう言いました。

「では、只今ドルシェ公爵様から発表されました諡号の儀式についてお知らせしておきます」

ツェーデルは諡号の儀式が明日早朝に行われることと、その警備や出席者について報告し始めました。

出席者は三賢者と警備にモルド大佐、そして国王アレス。それで全員だと誰もが思いましたが、最後にツェーデルが読み上げた名前にアレスとツェーデルを除いた全員が驚きました。

「ツェーデル院長・・・諡号の儀式は王族のほかは三賢者と最小限の警備兵のみでは?」

「それについては陛下からお話があります。陛下」

アレスは口を引き結んで立ち上がりました。

◆◇◆◇◆ 家族 ◆◇◆◇◆

モルドとツェーデルはアレスに伴って釈放されたエデリカがいる霊安室に向かいました。

開いた扉の向こうからカレラが沈んだ表情を見せ、三人を中へと導き入れます。

「大佐、ツェーデル先生、カレラさん。外で待ってて」

アレスはエデリカのいる奥の部屋へと入ってゆきました。

霊安室の奥には最高神の彫像が立っていて、高い天井に備え付けられた発光クリスタルによって立像に立体的な影を浮かび上がらせています。青色の発光クリスタルによって部屋はまるで海の底の様な雰囲気に満たされていました。

ローデンの横たわるガラス製の棺に突っ伏しているエデリカが見えました。彼女は微動だにしていません。目と耳をふさいで現実逃避するかのようでした。アレスはその姿を見てかつて自分もそうだったことを思い出します。

アレスはエデリカのその姿に表情をつらそうに歪めました。彼はすすりなくエデリカに近づき、声をかけます。

「エデリカ・・・・・」

エデリカは震える吐息を漏らしながらゆっくりと上半身を起こして、俯いたままズボンをぎゅっと掴んで皺を作りました。

「わたし・・・」

「え?」

「どうして」

「・・・」

「どうして・・・お父さんから離れちゃったんだろう・・・・ずっと傍にいれば良かった・・・・」

嗚咽を噛みしめながらエデリカはがっくりと頭を垂れます。

「・・・」

「ねぇアレス・・・わたし助けるって約束した・・したの・・・したのに・・・・どうしたらいいんだろう・・・・どうしよう・・・・」

「泣かないでエデリカ・・・」

「ぐぅぅ・・・ぅ・・・ふぐぅぅぅ・・・」

硬く閉じた彼女の目からはボタボタと涙がこぼれました。

「ごめんよ・・・・。僕がもっと大人だったら良かったのに・・・」

アレスがそういうと涙でぐしゃぐしゃになった目でエデリカが彼を見て叫ぶようにいいました。

「アレスが謝ることじゃないの!お父さんは死んじゃったの!死んだのよ!!あなたのせいじゃない!!私のせいよ!!私が!私がもっと・・・・・」

そう叫ぶと棺に縋り付き、声を上げて泣き出します。

アレスはエデリカから視線をはずさずに彼女の隣に跪きエデリカの肩に手を載せました。暫くして自分の肩に置かれた手が小刻みに震えていることにエデリカは気がつきます。

ふと顔を上げると、アレスの目からも涙があふれポタポタと零れていました。エデリカはハッとしました。

国王が、そして王妃が死んだときのアレスの悲しみをわかっているつもりだった事をエデリカは恥じました。あの時自分はアレスを襲った悲しみの何分の一もわかってはいなかったのだと、この時になって初めて知ったのです。

「ごめんね・・・アレスごめんね・・・・」

アレスはぎゅっと口を結んで何度も首を振り、そのたびに涙が飛び散ります。

「アレス・・・」

エデリカはアレスを抱きしめ、アレスも同じようにエデリカの背中に腕を回します。

「そうだよね・・・アレスだって・・・・なのにわたし・・・・ごめんね・・・・・・」

暫く二人は抱き合ったままでしたが、アレスが涙声でやっと口を開きました。

「エデリカ・・・・僕、ね。僕、考えたんだ」

「・・・?」

二人は少し体を離して見つめ合いました。互いの目の中の自分を探すように瞳が動きます。

「諡号の儀式が終えたら・・・、結婚しよう。エデリカ」

大きく目を見開くエデリカ

「そうすれば僕達は家族だよ。そうすればきっと寂しくないよ。乗り越えられるよ。ね?」

「アレ・・・ス?・・・」

それはアレスの本心でした。彼はそうすることが自分たちが置かれた悲しみから逃れる唯一の方法と考えたのです。

「ね・・・そうしよう」

アレスのその言葉にエデリカは本当に救われた気持ちになり、たとえ嘘でも自分に手を差し伸べようとしてくれているアレスの優しさをとても嬉しく思いました。

「う・・・うぅ・・・うぅ・・・・」

エデリカは自分よりも小さい男の子の腕の中で弱々しく何度も頷きました。

「諡号の儀式が終わったら発表する・・・だれにも反対なんてさせない。僕は国王なんだから・・・」

止まらない悲しみの涙を流す二人にはお互いの存在こそが唯一の慰めであり、かけがえのない家族となったのです。

◆◇◆◇◆ 懺悔 ◆◇◆◇◆

国王アレスの下したローデンやエデリカに対する特別な措置、そして結婚。それらを思い起こしながらカーヌは自分の仕事場である白亜の塔でじっと目を閉じていました。

アレスの判断は国王としてより、エノレイル親子を愛する者として正しく最良の選択をした。カーヌはそう思いながらも目の前でローデンが死んだ事が頭から離れませんでした。

「あなたはまだ死ぬべきではなかった・・・」

カーヌは机に肘を付き、額を手で覆いました。カーヌにとってローデンは弟子である前に親しい友人だったのです。その死は耐え難いことでした。

マシュラ族とセノン族では命が失われた時、そこに生まれる悲しみや死に対する考え方が全く違います。先ほどの評議会でのカーヌの発言はどちらかというとマシュラ族的でした。

カーヌは評議会でした自分の発言内容は本来ならばモルド大佐やツェーデル院長が言うべきだったと考えていました。

「マシュラ族と長く生活しているとこうなるものなのかもしれませんね・・・」

故郷に住まう純血セノン族であれば、不自然であってもなくてもそれが神の与えた命運だった、それが命数だったのだと、たとえ親しい友人でも家族であっても、簡単にその死を受け入れるのです。人はいつか死ぬ。それはどんな形にせよ万人に訪れる避けられない平等な運命(さだめ)だと。

自然の摂理を理性的に考え、それを合理として受け入れることがセノン族の常識であることをカーヌは目を閉じ続けることでじっと耐えているようにも見えました。

”運命は受け容れなくてはいけない”

カーヌはその言葉を彼の師であるホルサ=ディエルが言っていたことを思い出しました。

”運命とは常に受け容れなくてはいけない。受け容れなくてはならないものなのだよ・・・辛くともな”

「私とあなたがした会話をあなたはすべて日記に残し、長老会議に開示した・・・なのにどうして口外するななどと約束させたのですか・・・」

口の中でそう呟いたカーヌは、およそ10年前にセノン族の里へ帰った日の事を脳裏に思い浮かべていました。セノン族の最長老ホルサ=ディエルが1184年の生涯を閉じたあの日の事を。

■創世歴3724年 早春

ディエルは少し思いつめた感じで話を始めました。

「カーヌ。今際の時だ。お前にだけは話しておこう」

「?」

突然変わった言葉の調子にカーヌは静かに顔を上げました。

「・・・これは私の懺悔だ。ディオにも、ラコッテにも・・・いや、誰にも話したことはない」

ディエルは、老齢に憔悴した様子の中にも覚悟を窺わせる声色でそう呟きました。

「ディエル様?いったい・・・」

ディエルは手を上げてカーヌを制するとその手をベッドに横たわった己の胸に置きます。

「あれはもう遥か遠い記憶の彼方・・・だがはっきりと覚えている。いや、忘れることなど到底出来はしない・・・。あれは創世歴2848年の事だ・・・。カーヌ、当時の私は今のお前よりずっと若かった・・・。若いがゆえに物を知らず、因果という運命の柵(しがらみ)すら恐れなかった。そして過ちを犯したことにさえ暫く気が付けずにいた。それから何十年もたって私は・・・初めて運命という言葉の本当の意味を知った」

懺悔(ざんげ)。

セノン族の叡智の象徴とも言える最長老にはおよそ似つかわしくない言葉にカーヌは驚き、そして背筋に寒ささえ感じました。

「これから話すのは私の犯した過ちだ。すまぬがこれがお前に渡す最後の贈り物なるだろう。・・・だが、これから私のする話を聞いたら、それを決して誰にも話さないと誓ってくれるかね?」

カーヌはディエルのただならぬ様子に居ずまいを正して応えました。

「私がディエル様との約束を違(たが)えた事などありましょうか。ディエル様が話したいと仰るのであれば、それが私のためだと言うのであれば、それをあなたが望むなら、命を奪われようと決して誰にも漏らしません」

それはいつものこと。カーヌは眼前に横たわる1000年以上を生きた老人を幼い頃から敬愛し、尊崇(そんすう)していました。その彼との約束をどうして違(たが)えることが出来ようか。

カーヌにとってそれは至極当然のことだったのです。

安心するようにディエルは微笑みながら頷き、「ありがとう」重たそうに瞼を幾度か開け閉めしてから話し始めました。

「900年前・・・。記憶とは不思議なものだ。目を閉じればその時の光景が昨日の事のように思い出せる」

それはカーヌが生きた303年という年月でさえ短く感じるほど気の遠くなるような歳月。ディエルは記憶という名の細い糸を辿り、解きほぐすように訥々(とつとつ)と言葉を紡ぎ始めました。

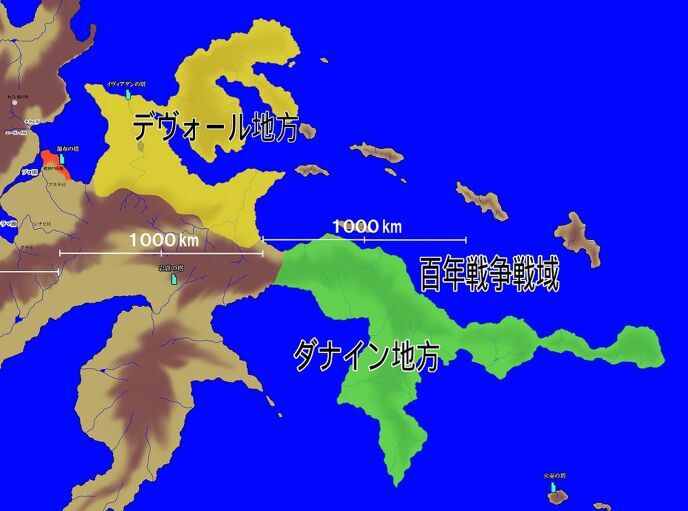

「あれはダナイン帝国という国が生まれるすこし前のことだった。ダナイン地方で起こった100年戦争が始まって戦域を大きく広げた頃・・・その王国はあのゾム=ゾーナに蹂躙されようとしていた」

ゾム=ゾーナ。

ディエルの口からその名前が出た時、カーヌの目は驚愕に大きく見開かれました。

「黒魔法の・・・悪魔・・・」

カーヌはゾム=ゾーナという魔女が師と同じ時代に生きていたことを実感すると、その恐怖よりも、生きた証言を聞けるという歓びと御伽話を聞く子供の様な気持ちを抱いてしまったのでした。

創世歴2833年。およそ900年前の事。

ダナイン地方東部にあったルーデン王国は政局は安定してはいるものの平和を享受しているとはいい難い状況でした。

ルーデン王国の西側にあったコレングアガ軍事政権国家が滅びたのを機に、その地を治めようとルーデン王国は属国化を図りましたがなかなかうまくいかず、結果として多数の小国家の乱立を許してしまいます。

しかし特定の国が大きく勢力を伸ばすという事はなく、小国同士が争うたびに融合しては分離するという不安定な状態を続けていたのです。そしてその小国家同士がいがみ合うたびにそのどちらかが東のルーデン王国に仲裁を求め、或いは同盟によってねじ伏せると言った事が常態化していたのです。

事あるごとに横槍を入れるルーデン王国を快く思わない有力な国家や僭主(消滅したコレングアガの残党や子孫が関係したと言わていれる)が、団結、または連合を組んで対抗しようとするも、思惑が噛み合わない、或いは利害の不一致などによって新たな紛争が起こっては融合分裂を繰り返す混沌とした状況が長く続き、ダナイン地方は荒廃していきました。

これを何とかしようとルーデン王国は武力によるダナイン地方平定に着手したのです。これが端緒となり、ダナイン地方に統一戦争が勃発しました。後の世に言う100年戦争の幕開けです。

創世歴2833年にルーデン王国の進軍によって勃発し、終結までに100年を要したこの戦争が始まって5年ほどが過ぎた頃、破壊の魔王、黒魔法の悪魔、爆雷の魔人などと呼ばれて恐れられたゾム=ゾーナは突然現れたのです。

渾名にもなっている彼女の爆雷魔法や爆炎魔法は一度に数千の命を奪うほどの凄まじさでした。ゾム=ゾーナの現れるところには必ず死と恐怖が訪れ、絶望のふた文字は兵士から感情を奪いました。

100年戦争勃発当時にはゾム=ゾーナを筆頭として多くのシャイア族が100年戦争に加担していましたが、その暴挙を止めようと有史以前からシャイア族と敵対していたセノン族もこの戦争を戦っていたのです。

「黒魔法の悪魔と呼ばれ、種族を問わず数多くの命を奪ったあの魔女に同胞たちは苦戦を強いられた。あの女に一人で立ち向かうのはまさに無謀だった。だがマシュラ族は己の利を追求する為に魔女を利用する事を恥とは思わなかった」

目を閉じたディエルの眉間に深く刻まれた皺が、記憶の痛々しさを表しているようです。

マシュラ族同士の戦争で傷つき倒れるのもマシュラ族なら、国土が荒廃して苦しむのもマシュラ族なのです。それにシャイア族が加わる事で状況は悪化し、更なる戦域の拡大にもつながったのです。

この戦争を何としても早く終わらせなければとセノン族はシャイア族と戦うだけでなく、周辺国に助力を求めることにも力を注ぎました。

「私は戦争の早期終結の為に助力を求める使節として世界各地を回っていた。あの時はフスラン王国の分家であるスヴェイン王国を訪ねたのだが、そこでゾムと戦う事になるとは夢にも思わなかった」

カーヌは歴史上でも有名なゾム・ゾーナに滅ぼされたスヴェイン王国を思い出します。

およそ900年前。スヴェイン王国へ攻め入ったゾム・ゾーナはセノン族を擁した王国の騎士団によって斃された、とありますがセノン族の誰であったのかはわかりませんでした。わかっているのはその戦いでゾム・ゾーナが死んだ事と生き残りは一人、という事だけでした。

正確さで知られるセノン族の歴史記録でも、戦争中の事なので誰がどこにいたのかもはっきりせず、セノン族の間でも行方不明の誰かだろうと推測するにとどまっていたのです。

しかしこの話が多くの識者や学者に疑問視されることが多かったのはやはり相手がゾム・ゾーナだったからです。いくらセノン族を擁していたとはいえ、騎士団ごときの軍勢で果たして成し遂げられる事なのだろうか、と。

しかし、謎がついに明かされました。とはいえ今聞いている話は口外しない約束だったのでこれからも謎のままだとカーヌは思い、そして訊いたのです。

「ディエル様が・・・あの王国の滅亡にかかわっていらしたのですね」

頷くディエル。

「ゾムはフスラン王国も100年戦争に巻き込むつもりだったのでしょうか」

「わからない。・・・とにかく順を追って話そう」

これから聞くことはきっと誰も知らない事実なのだと思うとカーヌの鼓動が早まりました。

「初めてゾム・ゾーナが100年戦争に現れたのは2838年。これは知っているね?」

「はい」

「その年、突然戦乱の真っただ中に魔女が降り立った。そして最初の一撃によって2000人が籠城できる大きさの城塞が兵士諸共灰塵と化した」

「フェクリカムエンジェス・・・」

ディエルは頷きます。

「あそこまで強力な爆炎魔法は見た事も聞いた事もなかった。私の同胞でも使える者がいたが、一度の魔法で魔力量を枯渇させる黒魔法を使う危険はなかなか冒せない。だが敢えて聞いてみた。危険を承知で全魔力量を使ってフェクリカムエンジェスを使えばゾムに対抗できるのか、とね」

カーヌは期待しましたがディエルの表情ですぐに悟りました。

勝てない。

「その方は既にこの世にないが、当時だれもが最上級の魔法使いと認めたセノン族だった。その男が首を横に振って言った。一撃が互角であってもゾムは三度撃つ、自分にそれはできない、と」

「三度・・・それは本当なのですか?」

恐ろしい力には大袈裟な評価がつきものです。しかしセノン族は冷静に相手の力量を測ります。

「嘘など言ってどうなるね?だがそれでも対抗できる手段が我々にはあった。いかに一撃が強力でも防がれてしまっては魔力量の無駄遣いだ。戦術を駆使すればゾム・ゾーナにひと泡吹かせる事ぐらいは出来ていたのだ」

カーヌは同胞を頼もしく思いました。

「私はあの魔女の噂を聞くたび、そして恐ろしさを実感するたびに、心のうちに疑問が沸き上がった」

「?」

「・・・沸き上がった疑問は大きく広がり、脳裏にこびりついて離れなくなってしまった」

ディエルの顔には極大の爆炎魔法の威力を語る時以上の恐怖が見て取れました。

「何です?」

ディエルはゆっくりとカーヌに振り向きながら言いました。

「あの魔女は・・・どこから来た?」

カーヌはディエルが何を言っているのかわかりませんでした。

「・・・あんな強大な魔法を使う女がそれまで一度も、噂にすらなっていないのだ。・・・いったいどこから来た?」

その沈黙は十数秒と言う長さに渡り、カーヌに底知れぬ戦慄を与えました。

どこから。

まるで降って湧いたように現れた。

「・・・封印でしょうか」

「それは私も考えたよ。確かに・・・誰かに封印されていて、それを解かれたというのであれば突如として現れた事にも頷けなくはない・・・。しかし、封印は文字通り厄介な存在を封じ込めるためにする事だ。誰が封印を解いた?・・・それよりも、そもそもあれほどの魔女を誰がどうやって封印を・・・」

封印に抗う事は可能です。しかし封印術には大きな魔力と時間が必要です。封印されるまでゾム・ゾーナほどの魔法使いがおとなしくしているとは到底考えられない事です。

カーヌは可能性をあれこれと考えましたがわかりませんでした。

「カーヌ」

ティエルに呼ばれてビクッとします。

「大丈夫かね?」

「す、すみません。確かに・・・不思議ですね」

「うむ」

「人知れず隠れていたのでは・・・」

「かもしれん。だがゾムが死んだ今となってはそれも謎のままだ」

カーヌはほんの少し驚きを表情にして言いました。

「あの魔女の死にかかわったセノン族とは、ディエル様だったのですね?」

「・・・そうだ」

あの魔女を斃した。

それだのに何故かディエルの目には誇らしさよりも羞恥の色が窺えました。

その女の掲げた両手から稲妻が閃き雷鳴を轟かせると堅固な城門が紙切れのごとく粉々に千切れ飛んだ。

眼下を埋め尽くす兵士の群れが、瞬(まばた)きする間に消し飛んだ。

城郭がまるごとレンガの粒に戻され爆風と共に空のかなたに消えた。

魔女の放つ禍々しき光に目を閉じた。再び開けるとそこは無人の荒野であった。

むくむくと膨らんだ赤黒い雲に稲光と雷鳴が轟音とともにやってきて、そこにあった町が消え失せた。

見た事もない魔法陣から地獄の王が蘇った。

ゾム・ゾーナの恐怖を語る言葉はいくらあっても足りないほどでした。

その恐怖の魔王を目の前の老師が斃した。

もちろん900年近く前ならディエルも若く今よりずっと魔力も強かったでしょう。しかしそれでもカーヌは師の表情の理由がわからなかったので、意を決して訊いたのです。

「ゾムを斃した事はセノン族にとっては快挙です。なのに・・・なぜ名乗らなかったのですか?」

躊躇う様に息を吐くディエル。

「とても」

少しの間を置いてからカーヌに視線を合わせずに話始めました。

「とても、名乗る事など出来なかった。あれは、この世に招じてはならない物だった」

招じる。

ゾムゾーナの事だろうか。そう思いながらもカーヌは歴史と言う物を知る者として言いました。

「歴史に名が残る事をあなたが拒んだとしても、痕跡がまったく無いのは不思議です。どんな魔法を使ったんですか?」

ディエルはカーヌの冗談にうっすらと笑いながら目を細めました。

「歴史に名前を残さないように出来たのは全くの偶然だった」

「・・・」

「ゾムがスヴェイン王国へやってきたことを知っていたのは、私とスヴェイン王とその息子のほかに、二人だけだった」

「たった5人?」

たったの5人であの魔人を斃したのかとカーヌは驚きました。

「ご冗談でしょう。たった5人でゾムを?ありえない。ゾムの側にも知る者がいたはずです」

ディエルは弱弱しい動作で天井を見上げてベッドの背もたれに身を預けました。

「現れてから僅か10年間でゾム・ゾーナの名は恐怖と共に世界中に知れ渡った。だがスヴェイン王国であの魔女がしたことを思うと100年戦争への加担は自分を恐怖の存在へと変貌させる為の行為だったようにも思える」

「・・・」

「恐怖の名によって戦わずして勝つため。・・・その力を手にしたあの魔女はスヴェイン王国に現れた。デヴォールの種と共に」

カーヌは少しだけ驚きました。

「ゾムが闇商人と?・・・待ってください。ディエル様がいま話していらっしゃるのは、2848年の事ですよね?」

頷くディエル。

「デヴォールの種が現れたのは2970年頃。それより120年ほど後です。失礼ながら勘違いしておられるのではないですか?」

「そうだな。勘違いかもしれん。・・・だがあの時の事を思い出すとデヴォール帝国が生まれる直前のあの出来事と重なるのだ。惑わすことを言うようだがそう感じるのだよ・・・」

100年戦争がダナイン地方から発して、1500kmと決して近くはないデヴォール地方にまで戦火が広がったことに、疑問を感じるのはカーヌ以外だけでなく、歴史の研究者や学者にも多いのは事実でした。しかし戦域拡大の原因はデヴォール地方の豊かな鉱物資源を求めてだったという説があり、それは納得できる事でもあったのです。現在でもデヴォール地方では鉱山開発が活発です。

もしかするとデヴォールの種の誕生するずっと以前に同じことをしていた者たちが・・・いや、2970年に表面化しただけで本当の誕生は2848年以前だったのかもしれない。

カーヌはデヴォール帝国誕生直前の胎動とも言われる混乱期に思いを馳せました。

現在、闇商人とは国家を持たない傭兵軍団のような存在だと言われています。

どういう理由かはわかりませんが、主に人以外の種族に情報を流したり、物資を提供するなどの利敵行為を働きます。しかし彼らの活動を阻止する事が出来た者は個人団体を問わず今のところ存在しません。尻尾を掴もうとしても捕まる前に何者かの手で殺されてしまうか、自ら命を絶つのです。

デヴォールの種。

彼らの存在が取沙汰され始めたのは創世歴2970年頃。

彼らがデヴォールの種と呼ばれる所以は、デヴォール帝国が生まれる苗床(なえどこ)ともいえるデヴォール地方に小国を林立させ、交通網を整備、経済活動の促進、人口を増やし国体を充実させて行ったからです。

100年戦争の時は小国林立後に混乱が起こって国土が荒廃し戦争へ発展しましたが、この荒廃した世界からデヴォールの種が生まれたのではないかと言う説もあります。

ジェミン族とデヴォールの種の活躍で芽吹いた経済成長期を現代ではデヴォールの夏と呼びますが、それが創世歴2970年頃から約50年間にわたって続く好景気の時代でした。

好景気とあれば人の流入が増えるのは当然です。

経済的に豊かになれば町が大きく発展し、各種産業もそれに合わせて拡大充実します。豊かになった人々は貴族となり土地を収め、王を名乗る者も出てきました。有力貴族が増え、僭主や王が治める国が林立しはじめます。最終的には16の国が生まれましたが、100年戦争の時と違ってこのデヴォールの夏と呼ばれた50年間、国家間の争いはひとつもなかったのです。

しかしそんな好景気にも影が差しはじめます。

創世歴3020年から3023年頃、増えすぎた人口に対して雇用が不足し始めたことがきっかけでした。賃金の低下、失業者の増加で経済格差が広がり始め、貴族と平民、或いは裕福な者と貧困者との間に軋轢や確執が生まれるようになったのです。

失業者や職を求めて新たにやってくる流民による貧民街の形成で治安が悪くなり始めると犯罪件数が激増。治安維持のために、王や僭主は兵士を雇いますが、この兵士と貧民との間にも小競り合いが頻発。食い詰めた人々は郊外へ、そしてその先にある他国へと逃げ始めます。

「しかし搾取対象の民を国外に逃すなど考えられない事だと、為政者たちは国民や領民を厳しく拘束し、重税を課した・・・」

「はい。このデヴォールの夏と呼ばれている50年間の立役者は闇商人だと言われています。彼らはいったん国家を豊かにしていって、そのうえで革命と言う名の混沌を発生させ、混沌から国家を生み出した・・・。あのデヴォール帝国を」

デヴォール帝国が誕生するのはそれからわずか1年後の事でした。

「それが事実なら嘆かわしい事だ」

「ええ。人が人の欲望を利用し、貶め、歴史を作っていくという悍(おぞ)ましき例のひとつです」

デヴォール地方に広がる混乱を一気に大きくしたのはデヴォールの種と言われていますが、それはまさに帝国誕生前の胎動とも呼べる出来事でした。そして建国なったデヴォール帝国の初代皇帝があの悪名高いコレングアガ軍事政権国家の末裔であるという事が知れ渡ると世界が驚いたのです。

「ギャベックキッツ一族の再興か。・・・1000年の時を超えて蘇るとは、私も驚いた」

創世歴3024年デヴォール帝国が建国されます。

フラミア連邦王国はギャベックキッツ皇帝の名に驚き、かつて敵国の主だった一族の末裔が興した国を国家として承認しませんでした。二国間はそれ以来、お互いを敵国とみなしています。

カーヌはもしも、スヴェイン王国でのディエルとゾムの争いに”デヴォールの種”が関わっていたとしたら、ゾムの敗北をどう考えるだろうか、と思考を巡らせました。

”デヴォールの種”と呼ばれる者たちが帝国の建国に大きくかかわっていたとするのは推測であって確かな証拠がある説ではありませんでした。

しかしそれこそがデヴォールの種、つまり闇商人の本性だとすると、ディエルの遭遇した事態でも同じことをしたのではないだろうかと考えました。

表舞台に勇んで立って突出すれば昨日の味方を敵にしてしまう事もあります。目の上の瘤は疎まれ、さがない口には不信が取りつき、不信は疑心となって暗鬼を呼び寄せ、鬼は己が身を滅ぼす炎となりえます。

しかし裏方に徹すればすべてが逆に作用する。そう考えれば、歴史上にディエル様の名が現れないのも・・・カーヌがそう考えていると。

「話を戻してもいいかな?カーヌ坊や」

「あ、すみません・・・つい」

歴史の事となると我を忘れてしまう。詫びるカーヌにディエルは笑って応えました。話の続きが始まります。

ゾム・ゾーナはスヴェイン王国の王と王子が定例の鹿狩りをしている時に突如として現れたといいます。

王子が獲物を仕留めそこない追いかけて行きましたがいつまでたっても戻らなかったので、国王が従者に探させたところ、洞窟の前に立っている王子を見つけました。

しかし彼は『洞窟に逃げ込んでしまった鹿を父と一緒に仕留めたいので父だけここへ読んでほしい』と言いました。従者が自ら手伝うと申し出ましたが、少し語気を強めて『王位継承の事で内密に話したいこともあるから呼んでほしいのだ』と言います。王子の顔色が悪くその声は少し震えていたので従者は不審に思ったものの国王を呼びに行き、暫くして王と王子は洞窟の前で合流しました。

従者の話によれば二人はそのまま洞窟内に入り、30分ほどしてから二人で鹿を抱えて出てきたという事です。

「洞窟の中・・・」

ディエルは頷きます。「その中でゾムに最初に会ったのは王子の方だったらしい。27歳だった王子は屈強な騎士だったが、当時ゾムの顔は誰でも識(し)っていただろう。突如として現れた恐怖の魔人に動けなくなった事を恥じていたよ」

これは恐怖による圧倒的威力です。ディエルの言う”戦わずして勝つために恐怖を身にまとう”ゾムの試みが成功した証でした。

「そのわずか1週間後にこの王子は死んだ。2848年の事だ」

何かを問いかけるような師の視線にカーヌは気づくと2848年と言う年数について考えハッとしました。

「スヴェイン王国が滅亡した年ですね?」

「滅亡か。歴史ではそうなっているが実際はフスラン王国への吸収だな」

「ええ。・・・でもれはゾムによる被害が原因とでは?」

「いや。私はそうは思わない。あれはきっかけに過ぎなかった。息子を失った事実は国体を維持する気力や体力を王から奪った。それが原因だよ」

ディエルはその時のことを思い出すかのように深く息をついて黙り、そして言いました。

「だが王子は勇敢に戦い、・・・そして、あのゾム・ゾーナを斃して・・・死んだのだ」

スヴェイン王国滅亡の理由は後継者がいなかったから。誰もがそう考えていますが実際は少し違いました。

スヴェイン王国はもともとフスラン王家の血族が送り込まれて国王となるいわゆる属国でした。とはいえ正当な王族であることに変わりはありません。だからその時のように跡取りがいなくなっても、本国から代わりの王族を送り込めば存続は可能なのです。

ではなぜスヴェイン王国が消えたのか。

それはわざわざ王家を二分して王国を作った理由にありました。理由は明快で、絶海の山地に巣食う化け物のフスラン国内侵入を防ぐ防壁の役割を持たせる為でした。

国土防衛は国王に課せられた使命ですが、フスラン王家は化け物を斃すための専門的役割を持たせることで効率化を図ろうとしたのです。相手が怪物でも化け物でもそして人であっても殺すことは同じですが、フスラン王国はそれを分業化するためにわざわざ属国を造ったのです。

王位継承権がありながらも国王になれずそれでも王になりたいというなかった野心ある者の願いを叶えさせることで本国の安定を図る事に役だったかもしれませんが、結局この試みはゾム・ゾーナが現れた事で終わりを迎えます。

しかしゾム・ゾーナの来襲はきっかけに過ぎませんでした。

実際には100年戦争の余波がデヴォール地方側からフスラン方面に流れ込んでくるのを防ぐためには二分されていた兵力をひとつにまとめて一元管理した方がコストもかからず混乱もない事に気づいたので王国を統合したというのが真相です。

そう考えるとスヴェイン王とその息子の死は全くの無駄死にともいえないでしょう。王家の政策の間違いを正し、それがために存在理由を失ったスヴェイン王国はわずか数十年で寿命を迎えたのです。

ディエルは心の準備をするように長く息を吐き、話を始めました。

若きホルサ=ディエルが夜半前にスヴェイン王国に到着した時。それは既にゾム=ゾーナが王位を明け渡せと脅迫して2日が過ぎたころでした。

事情を知らないディエルを国王と王子は心から歓迎の意を表し、余人を交える事のない部屋へを招き入れ、そして懇願したのです。何とかあの悪魔を追い払えないかと。

突然の事に驚いたディエル。

しかしここは迷うことなく助力せねばと思い100年戦争で戦っている仲間を呼び寄せようと提案しましたが、ゾム・ゾーナの示した返答期限が短すぎました。

「5日後!?」

「そうです。あの悪魔たちが寄越した返答期限です」

「・・・無理です。とても間に合いません。今手紙を出しても、一番近くにいる同胞が到着するには半月以上はかかるでしょう」

自分一人ではとても太刀打ちできない事をディエルはよくわかっていました。軌道サーリングがないこの時代ではゾム=ゾーナの突き付けた期限で仲間を呼ぶ事は不可能だったのです。

「フスラン王家に助力を求めたのですか?」

「返事待ちですが、とても5日でどうにかなる距離では・・・」

200km近く離れているフスランの城からは早馬でも間に合わいません。ゾムは7日と言う刻限を言い渡し、既に2日が過ぎています。これは何もできない事実をディエルにつきつけました。如何にディエルが優れたセノン族戦士であっても、一人でゾム・ゾーナに立ち向かう事は死を意味するのです。

こうなると最善策は一時的に王位を明け渡し、改めて軍勢を整えてから反撃する事以外ないと誰もが考えていました。しかしそうなると捨て置けない事態が発生してしまうと王子が言います。

「我々は絶海の山地から一日を置かず国内に侵入しようとする化け物どもを撃退しています。もしもこれを放置する事になれば化け物や怪物が国土を荒らしまわり多くの犠牲が出る事は必定です」と王子。

「そんな状況でゾム・ゾーナを擁する軍勢と戦う事になれば、いかにあなた方セノン族の助力があっても果たして取り戻せるか・・・」

そしてまさに生か死かを選択せねばならないという時に、フスラン王家からの返答が到着したのです。その返答は絶望的でした。

”騎士兵団の派兵について検討中。返答は十日後”

間に合わない。

城を明け渡せば助かりますがそれは未来を捨てる事に等しいのです。

百年戦争終結の協力要請の為に来たというのに最悪の相手と戦わなくてはならなくなったという無茶苦茶な事態にディエルは思い悩みました。マシュラの騎士たちと覚悟を決めて戦うか、それとも絶望を覚悟して王位を明け渡すか。

王位を明け渡せばこの事実は世間に知られる事となり、人々は恐れ戦くでしょう。しかし国王が危惧したのは勇敢な騎士団兵であれば迷うことなくゾムと戦う事を選択するであろう事でした。

戦えば負ける確率が高い。それは国王、王子、そしてディエルが考えていた事でした。そして勇敢なればこそ兵士を無駄死にさせてしまう。それは何としても避けたいと言う国王と王子。

ゾムと戦っても戦わなくても惨劇は起こってしまうのです。

月明かりが影を落とすほどの明るい夜。とても眠れる状態ではなかったディエルはスヴェイン城の最上階にある展望台で思案に暮れていました。

すると、誰かが展望台へやってくる気配がします。やってきたのはまだ見た事がない家臣でした。彼はディエルに近づき挨拶もそこそこにこう言ったのです。

「ディエル様。魔剣についてご存知ですか?」

ディエルは驚きました。

その男は見たところマシュラ族の魔法使いです。

彼は緊張した面持ちで魔剣製造を口にしたのです。

もちろんディエルは魔剣の事はよく知っていました。セノンの里には世間に知られていない魔剣の製法も伝えられていたからです。しかし魔剣の恐ろしさも同じく伝えられています。

魔剣を使った者は例外なく死ぬ。歴史文書で伝えられているに過ぎない事でしたが、事実であるかどうかは現存するセノン族でも知りません。

しかし知らないからこそ魔剣に手を出してはならないと製法の伝授を固く禁じられているのです。しかしなぜかその男は知っていたのです。

「魔剣を造るために必要な材料があそこにあります。採りに行きましょう。ゾムを斃すより簡単な方法でゾムを斃すための武器を作る事が出来ます」

事も無げに言う男を見てディエルは首を振りました。

「どうしてその事をあなたが知っているかは聞かないでおきましょう。お忘れなさい」

魔剣製造は禁じられた技です。ディエルはセノン族としてまっとうな言葉で突き放しました。

しかし男は食い下がります。

「ディエル様。私は魔剣の製法は知りません。しかし必要な材料が何であるかは誰でも知っています。何故でしょうか」

「・・・」

「それはあなた方セノン族の先人が既に試しているからです。それなのに、あるはずの魔剣は現在ひとつも見つかっていない。だが情報だけは残っている」

「・・・だから何だというのです」

魔剣を造るには、失われた種族の遺した塔に棲んでいるという主(あるじ)の核を体内より取り出して剣の材料とすることが必要です。製法は未だ秘匿の域を出ませんが、この材料だけは知っている者が僅在しました。

男は更にディエルに近寄り、声を潜めました。

「試してみたいと思われませんか?」

「何をバカな・・・」

「バカな事などありません。あなたがここに来られたのは天祐です。神が試せと言っておられるのです」

今できる最善の策は逃げて再起を図る事だけ。もしも立ち向かえば死あるのみ。

しかしこの男の言っている方法であれば、まさに命を賭して撃退できるかもしれない。そう考えディエルはギュッと目を閉じますが、すぐに目を開けてすぐに事実を告げました。

「無理なのです」

「なぜ?」

「いくらあなたが試したいと思っても、塔に棲む主の核(コア)を手に入れるには私だけでは力が足りない。無駄死にを喫するのが関の山です」

「大丈夫。私が力をお貸しします」

ディエルいったい何を言っているのかと、目の前の男をまじまじと見つめました。薄茶色の長衣、頭にはピッタリとした眉までを隠す宝石飾りのついた白い頭巾を被っています。年齢は40歳前後と言う感じでした。

「力を貸す?・・・魔力譲与の事を言っているのですか?そんなものではとても足りない。あなたは主に会ったことがないからそんなことが・・・」

「あります。私は何度も会っています」

「そんなウソを信じ・・・」

「瀑布の塔には主が残っています。この目で見ました。だが主は私に指一本触れる事は出来なかった。この魔法で」

男は手のひらを上に向けて魔方陣を作り出すといとも簡単に自分を薄い膜で覆いました。

「!・・・」

防御膜がどれだけ珍しい魔法であるかを知っていました。それでもすぐに顔を背けます。

「確かに見るだけならその魔法で・・・だが!まほ・・・」

言い返そうと背けた顔を戻した時に男がした事でもっと驚いたのです。

「王にも、親友である王子にも見せた事はありません」

男は被った頭巾を外しました。

ディエルは驚きそして思い至り、それを口にしました。

「額の・・・それはまさか・・・あなたは・・・ワネイスか」

男は黙って頷きます。

「信じられない・・・。絶滅したと言われているのに・・・」

ディエルの心に野心が芽生えた瞬間でした。

ワネイスセノンという種族の額には3~4cmの丸い宝石のようなコブが現れるという特徴を持っています。それは彼が本物である証拠でした。しかしこの事実はマシュラ族は知りえませんでした。何故ならそれはセノンの里で決して外部に持ち出せない情報として管理されているからです。

「しかしなぜ手を貸そうとするのです。自分の事を話せばあなたの命が危ないというのに」

「あなたが信頼できるセノン族と見受けたからです。この秘密をあなたなら誰にも言わない」

ディエルはその言葉に何も答えられませんでした。

「あなた以外にも?」

「いえ。・・・私だけです」

何も言えなくともディエルの瞳には野心の光が灯っていました。それを見抜いたように男は言います。

「私はリックス。ウーゴ=リックス。王子ベルスクリンガーの友、そして王国守備隊の魔法部隊に所属しています」

・・・・・・・・・・・・・・・・

「ウーゴ=リックスと名乗ったその男と国王や王子との間にどんな関係があったのかは深く聞かなかった。いや・・・聞かなくともわかった。・・・彼にとって尽くすべき人だったのだ。彼は良かれと思い私に委ねたのだ。たとえ自分の身が危険に晒されようと、むしろそれを厭うのは裏切りに等しかったのだろう」

絶滅種族として知られているワネイスセノンが話の中に登場した事にカーヌは徒(ただ)ならぬ思いに心を乱しました。

「ワネイス・・・もしそれが事実なら今でもそのリックスと言う男の子孫が・・・」

「いや。リックスは死んだ」

「子を残さず、に?」

ディエルは頷きました。

「・・・形ばかりだが私が埋葬した」

カーヌは複雑な思いを表情にしました。

「本当に彼だけだったのでしょうか・・・」

「私の知る限りではそうだ」

カーヌはディエルのいう事を疑うのではなく、その時そのリックスと言う男が言った事に疑いを持ちました。しかし、ゾムと戦ったと言う真実はひとつの事実につながります。

「では、魔剣は出来たのですね?」

「・・・瀑布の塔に私とリックスだけで出かけた。・・・信じられなかった。だがリックスが言った事は真実だったのだ。あれほど大きな魔力で何度攻撃しても私の魔力量が尽きる事はなかった・・・。私は心が躍った。軽蔑してくれカーヌよ。私は私欲に狂ったのだ」

カーヌはディエルの手をそっと握りました。

「今思えば本当に愚かな選択をした。結局は滅びてしまう王国ならば、ウーゴ=リックスの言葉に惑わされずに放っておけばよかったのだ。王位を明け渡し改めて戦いを挑めばよかった。・・・私はそうだ、正直に言えばリックスの言う様に試したかったのだ。・・・あの、ノスユナイアにあるあの刀に魅了された日から、ずっとその機会を待って、そしてリックスの言葉に運命を感じてしまった。まさに天祐だったと・・・いや、そうではないな。天祐などではない、・・・・あれは悪魔のささやきだった」

とりとめのない言葉の中に自分が仕えている王国の名が出た事でカーヌの胸が騒めきました。

あの刀とは、あの刀の事か、と。

「ハーヴァル・・・ウォッケンの事ですか」

「そうだ。あの魔剣だ」

「あれは聖魔の剣です。魔剣では・・・」

ディエルは首を左右に振りました。

「違う。・・・違う、あれは魔剣だ。封じてあるが間違いない。最初にアレを見た日、背筋が震えた。そして実際に魔剣を造った私が、今ならはっきりと言えるのだ。作ったからこそわかるのだ。あれはおそらくエバキィルの塔の主の名だ」

「エバキィルの?本当ですか?」

ディエルはカーヌをハッとしたように見ると暫く見つめ続け、肩を落として視線を外しました。

「すまないカーヌ。・・・これは口で説明が出来ない・・・だがそれをもっとも的確に説明できる出来事があったのだ」

「・・・」

「瀑布の塔の主の名はアンフェスバエナ・・・自ら名乗った名に私は恐怖した。だがリックスは動じなかった。親友ベルスクリンガーのために、そして恩義に報いるために人はあれほど勇敢になれるものなのかと感動すらした」

ディエルの言葉に熱が入っているのがわかりました。

「・・・目の前で塔の主が倒れ、その体から伝承の通りに核を取り出した。両掌ほどの大きさの核だ。それを黒魔法を使ってアスミュウムと・・・!」

ディエルは興奮したのか咳き込みます。

「ディエル様!」

カーヌは慌てて魔法でディエルを癒します。

「ありがとう・・・」

「今日はもうやめましょう。お体に障ります」

「いや大丈夫だ・・・。」

暫く呼吸を整えてからディエルは口を開きます。

「魔剣製造は伝承の通りに行った。完成した剣はまったく美しかった。王子はその剣をアンフェスバエナと名付けた」

「塔の主の名ですね?」

「そうだ。だが私もリックスもそれに驚いた」

「なぜです?」

「王子は瀑布の塔には入っていない。だから知らないはずなのだ。主の名を」

「・・・」

「王子が剣を手に取り、構えた時、アンフェスバエナの名を口にしたのだ。・・・その時背筋に走った感覚は今でも覚えている」

主を見ていないのに剣を構えた途端その名を口にした。それを聞いたカーヌはディエルが口では説明できないという意味を実感したのです。

「魔剣のひと薙ぎは大地を割き、海を割ると言われていた。勝てると誰もが確信した」

カーヌの心は震えました。

禁術破りの愚かさよりも、伝承が現実となってこの世に厳然と存在する事実になった事を驚喜したのです。

「そして、確信は現実となってゾム・ゾーナを葬り去った」

カーヌはその結果に清々しささえ感じました。

「ゾム=ゾーナの魔手からスヴェイン王国をひいてはフスラン王国を守るために知恵を貸した・・・。正義だと胡麻化した。・・・英雄を気取っていたのだ。私は愚か者だ・・・あれは造るべきではなかった。この世に招じてはならない物だったのだ」

ディエルの眉間の皺には強い後悔の念が刻まれていました。

「ディエル様。もしもハーヴァルウォッケンが魔剣であれば、あなたの言うようなこの世に招じてはならない物とは思えません。それに100年戦争当時、セノン族とシャイア族との戦いは当たり前の事だったと聞いています。あなたのした事がどうして過ちなのですか?スヴェイン王国は消えてしまいましたが母体であるフスラン王国は残っています。それはあなたの功績ではありませんか」

ディエルは目を閉じると頭をゆっくりと左右に振りました。

「カーヌ。ハーヴァルウォッケンは封じてある。だが封じた力が解放されないという保証はどこにもない。アンフェスバエナもそれと同じだよ。私の犯した過ちとは未来に残した負の遺産のことだ。私は人の手に余る禍々しき存在を作り上げてしまった・・・。当時の私にはそれがどんな結果を生むのかを想像できなかった。

伝承は事実だった。王子は魔剣によって死に、そしてリックスも・・・」

人間が使えない武器。確かに手に余る。だがそれとて高みを極める為の通過点になりえるのではないか、カーヌは危険であると知りながらそう考えてしまいました。

「正直に言おう。わたしはゾム・ゾーナが恐ろしかった。だがそれ以上に己の力を試せることに歓喜したのだ。だから判断を誤った。

ワネイスの能力を利用して私が戦うことも出来た。しかしそれでも勝てるかどうかは判らないという思いが強かった。絶対防御で身を守り続けても、魔法膜で攻撃を退(しりぞ)けても、デヴォールの種の企みで怪物が国内に放たれれば多くの犠牲を産むことは想像するまでもない。それゆえに手に入る力があるならば手に入れるべきだと思い込んでしまった・・・」

カーヌは自分が死ぬかもしれないときに、死を齎す敵に対して有効な手段を講じる事になぜ思い悩むのか判りませんでした。

あなたは正しい事をしたのです。

死を選べなかった自分を責め、愚かだと自身を蔑むディエルにカーヌは心の中で賛辞を贈ったのです。

「こんな愚かで恥辱にまみれた勝利など、できることなら誰にも語らず、歴史の狭間に埋もれさせてしまおうと考えていた」

「ディエル様」

「聞いてくれカーヌ。聞いてほしい」

ディエルはカーヌの不満そうな表情を見て、「すべて話そう・・・」静かに鼻から息を吐きました。

「我々があの魔女を葬り去った顛末を」

カーヌはゾム・ゾーナや魔剣の恐ろしさよりも次にどんな話が飛び出すのかと、不謹慎にも心を躍らせたのでした。

約束の日の夕刻。魔女はついにやって来た。

そう言ってディエルは視線を揺るがせず話始めました。

「約束の場所は本城から十数キロ離れた、絶海の山地の端にある出城だった。それはリックス達が

怪物を討伐する拠点となっている城塞だ。ゾムが初めて世に現れたときに中にいる兵士ごと焼き払

ったという2000兵規模のな」

カーヌは一言一句聞き逃すまいと耳を澄ましました。

ゾムゾーナは白の長い重厚なドレスを纏うというおよそ戦いの場にふさわしくない服装で現れた。浅黒い肌とのコントラストに私は思わず美しいと思ってしまったよ。だが私に気づいた途端うかべた笑顔で、恐怖に凍り付いた。

大きく見開いた目の光彩が黒から赤に変わったその笑顔は腹ペコの肉食獣が傷つき動けなくなった獲物を見つけた時の顔だった。

「返答をお聞かせ願いたい」

ゾムのそばにいた何人かのデヴォールの種のうちの一人がそう言って進み出た。

王子は甲冑を着用していない薄着のまま帯剣せずに進み出てゾムから2~3mまで近づいて膝をついて言った。

「どうか恭順の意を示す私の頭にあなたの御手をお載せ下さい」

ゾムはゆっくりと近づき、王子ベルスクリンガーの頭に手を置こうとした。しかしその手が王子の頭に触れることはなかった。

「!」

ゾムの動きが一瞬遅かった。

王子は予め地中に埋めておいた魔剣の柄を掴みだし立ち上がると、そのまま上から下に袈裟懸けにゾムに切りつけた。

ゾムは一瞬の早業で瞬間移動をしようとしたが、次に突き出す剣が早かった、剣を巻き込んだ状態で瞬間移動をし、そのままベルスクリンガーと共に数メートル離れた場所に現れた。そのまま連続で移動していった。

私はリックスの魔力譲与を受けてすべてのデヴォールの種を炎で焼き殺した。そして私も瞬間移動の連続でゾムを追ったのだ。

ゾム・ゾーナは出城から数キロも逃げたがついに絶海の山地の麓までが限界だったようだ。

彼女の体に突き刺さった剣の柄はベルスクリンガーがしっかりと握り締め、刀身を素手で握ったゾムは絶命寸前に思われた。

魔剣を引き抜くと同時に王子は切り裂いたのだが・・・私はその現実を見て悪夢であって欲しいと神に祈った。

「なぜだ!リックゥゥゥス!」

王子は戦慄して叫んだ。

「なぜゾムの身体からは血が一滴も流れない!!」

人ではない。

ゾム・ゾーナは人ではなかった。そう思った次の瞬間更に驚いた。

「馬鹿な人間ども、そして愚かなセノン族め。・・・私はここだ」

絶海の山地の森の中から、魔女は現れた。

カーヌは慄きました。

「現身魔術・・・実在したのですかあの黒魔法・・・」

ディエルは頷き、そして。

「失われた魔法だ・・・我々は恐怖した。一人でも手ごわいゾムが二人に増えたのだから・・・

だが、ベルスクリンガー王子は怯まなかった。

傷ついたゾムを蹴り飛ばして、新たに現れた黒い衣装をまとったゾムに雄たけびを上げて

果敢に突進し、そして斬りかかって行ったのだ」

フェクリカムエンジェス。

二人のゾム・ゾーナが同時にそれを詠唱した時、私は終わったと思った。

現れた爆炎がディエルの目の前ですべてを巻き込んで生きとし生けるものを灰塵に帰そうと暴れまわろうとしたが、信じられない事が起こった。

魔剣アンフェスバエナがフェクリカムエンジェスの魔法力を食いつくすさまは、まさに竜巻が地表の構築物を吸い込むが如しだった。

勝てる。

私は確信した。

ゾムはあまりの出来事に驚いていたようだった。

だがなぜだろう。ゾムはうっすらと笑ったように思えた。

私は隙を見て傷ついた一人目の方のゾムを攻撃した。炎、火炎礫・・・。あれは私の心を疲弊させた。あんな状態で生きていられる人間などいるわけがない。私はいったい何と戦っているのかと吐き気さえもよおした。

だがそのボロ屑のようなゾムが魔法を使った。一瞬の事で私も防ぎきれなかった。リックスと共に炎をもろにかぶってしまった。リックスの機転で防御膜でゾムを封じ、私は治癒魔法で自分自身とリックスを瞬時に回復した。

その一方で王子はあとから現れたゾムを追い詰め始めていた。現出させる魔法攻撃が全てでないにせよ、殆ど魔剣に食われてしまう事で魔法攻撃は事実上封じられたも同然だった。瞬間移動に使う魔力さえ魔剣は見逃さなかった。

しかしゾムの魔力を食うにつれて魔剣の力が増大すると同時に、あろうことか同時に王子の身体を蝕んでいたのだ。

王子は体中から蒸気のような気体を吹き出しながら突進しゾムの身体を貫いた。

「ひゅぼおおおおおおおおお!」

悪魔の咆哮のような叫び声を発したゾムは貫かれたままぶるぶると体を震わせていた。今度こそ終わりかと思った。だがそれでも血が一滴も流れないのだ。王子は狂ったように何度も突き刺した。

「でえええええい!悪魔め!悪魔め!悪魔め!悪魔め!悪魔め!悪魔め!悪魔めええ!」

だがそういう王子の顔が次第に魔性に犯されるように爛(ただ)れはじめてしまった。しかしここまで追いつめればあとはリックスのもつワネイスの力に後押しされた私の魔法でゾムを滅する事が出来ると思ったときだった。

ゾムは王子の様子を見て、間合いを取る隙を見出した。そして自分を防御膜で包むと魔法を唱え始めたのだ。そしてそれに呼応するかのようにもう一人のゾムも魔法を使った。空に浮かんだ巨大な立体魔方陣を見て私は恐慌をきたした。

「早い・・・しかもこの大きさで12面体・・・まさかそんな・・・」

ゾーラス アン マリマン エスタユ アリ バクトニア

ゾムの呪文に私はリックスを振り返った。

「リックス!私たちを膜で包め!王子も危ない!」

ゾーラス アン マリマン エスタユ アリ バクトニア。

これは詠唱が始まったら詠唱者が絶命しようと止められない爆雷魔法。ゾムをまさに黒魔法の悪魔と世間に言わしめた魔法だ。

この距離で12面体の立体魔方陣。その威力は半径2kmが更地になるほどで発動すれば詠唱者も被害を免れない。だからゾムは自分を膜で包んだのだ。

リックスも防御膜を発生させて自分たちを包むとそのまま王子へと走った。だがリックスは王子まで数メートルのところで立ち止まって振り返って言ったのだ。

「ディエル様。絶対防御は?!」

「使える!どうしたのだ!」

「王子を!ベルスクリンガー王子をお願いします!」

リックスは私に魔法力を譲与すると元居た方向に走り去ってしまった。

「リーックス!」

この後の事は同時に進行した。

絶対防御を展開した私の横で王子が立ち上がりゾムに向けて最後の一太刀を浴びせた。

「王子!待って!」「ウガアアアアア!」王子がゾムに浴びせたそれは波動となって防御膜で包まれたゾムに衝撃を与え、膜が破れた。

「キィエエエヤアアアアア!」

ゾムの悲鳴ともつかない叫びが響き渡り、私は更に絶対防御を展開し魔力を注いだ。そして私の視界の端にいたリックスは、防御膜で出来たオーブを現出させて放り出していたのだ。放り出したその先には今まで見た事もない少年がいた。オーブは少年を包み込んだ。だがその次の瞬間、ゾーラス アン マリマン エスタユ アリ バクトニアの力が爆発した。

私は眩い光と爆音に視覚も聴覚も奪われた。

そして再び目を開けた時、傍らには剣を構えたまま絶命し塩の柱となったベルスクリンガーの姿があった。だがリックスの姿はどこにもなかった。二人のゾムの姿も同様に見当たらなかった。おそらく爆炎魔法の直撃を受けて蒸発してしまったのだろう。

「ディエル様。その戦いで生き残ったのは一人・・・あなただけではなかったのですか?」

ディエルは憔悴した視線自分の横たわるベッドに落としながら目を閉じました。

「戦いではそうだ。だが当事者は5人だったのだ」

「どういうことなのですか?」

カーヌはまたしても突然の登場人物に戸惑いました。

「なぜリックスはその少年を助けたのです?行きずりですか?」

巻き込まれるのを良しとしなかったリックスが助けた。そう考える事も出来ましたが、ディエルは。

「私は魔剣を造る過ちを犯し、ゾム・ゾーナをこの世から消した。・・・だが同時に王子ベルスクリンガーとリックスを死なせてしまった」

「ディエル様。もうおよしください」

カーヌは悲壮な顔でディエルの手、自分の両手で温めるように握り言いました。

「私はどんなことがあってもあなたの味方です。もしもベルスクリンガー王子が、そしてリックスが死んだのだとしても、それが彼らの選んだ運命だったのです。いつもあなたは仰っているではありませんか。運命とは受け入れなくてはならない物だと」

自分を責めるディエルにいたたまれない思いにカーヌは無駄だとわかっていても握った手から治癒の波動をディエルに送り温めました。

「カーヌよ・・・。全能の神ウォーンは見ていなさる。私は罪深い事をしたが、ウォーンは私に二人の使途をつかわして下さった」

カーヌは握った手に生気が蘇るのを感じて顔を上げました。

「使途の一人はお前だ。カーヌ。もしもお前がいなければ、この過ちを懺悔(ざんげ)する事はなかった。きっとこの話は誰も知ることのない歴史の狭間に埋もれていただろう」

この人は罪を背負ったまま逝かれるつもりなのだ。私が何と言おうとも。カーヌは痛ましさを表情に表わしながらも微笑んで応えました。

「嬉しい音言葉です。それだけで私の人生は実り豊かと思えます。でもなぜ私にこんなお話を?」

「生まれてからずっとお前を見てきた私の直感だよ」

ほほ笑むディエルを見て、直感とはセノン族らしくない言葉だとカーヌは思いました。

「お前ならば私との約束を守ってくれる。そう確信したからさ」

ディエルは飲み物を口に含むと味わう様にしてから嚥下します。「ディオもハミュもセノン族としては立派で優秀だが、・・・心を許せる友人にするなら私は迷わずカーヌ、お前を選ぶ・・・」

そう言っていたずらっぽく笑いながら人差しでカーヌの額をつつきます。カーヌはふっと表情を緩ませました。

ひと時の穏やかな時を開けて、ディエルは再び話を続けます。

「そしてもうひとりの神の使途は、ゾム=ゾーナが消えたその場所にいた・・・当時はまだ15歳でしかなかった少年だった」

「少年?」

先ほどリックスが助けたと話していた少年の事だと察したカーヌは興味を覚えると同時にそれが誰なのかを知りたいと思いました。

「名をジートといった。・・・愚かな私のためではなかったが、その少年は魔剣アンフェスバエナの力を封じたのだ」

「15歳の少年が?!まさかそんな・・・」

「そうだ驚くべきことだ」

カーヌが驚くのも無理はありません。魔力を発揮するものとして魔器などがありますが、多少なりとも魔力を内包、発現している物質を封印するのは非常に高度な技術を要します。何年も修行をした魔法使いでも難しいとされる封印術をたった15歳でしかなかった少年にできるわけがない。きっとディエルが事実を暈(ぼか)す為に言っているのだとカーヌは思いました。

ところが。

「お前も知っているように封印術というのは非常に高度な魔法だ。失敗すれば封じの対象から漏れ出す魔力が術者を襲い、死に至らしめることもある。だがジートは本当に命と引き換えにそれをするつもりだった。それは父の遺言でもあった」

父とは誰か。一瞬考えたカーヌは気が付くと同時に言葉にします。

「リックスの子ですか」

そうであれば親友をディエルに任せ、命を捨てて救いに行った事にも頷けます。

「実の子ではない。絶海の山地に棲む魔物に殺されようとしていた赤子だったそうだ。魔物を瞬時に一掃し掠奪したらしい」

「その子が魔剣を・・・」

ワネイスの血を引くものではない事に複雑な思いを抱きましたが、カーヌはそれよりもその少年が魔剣を封じた事が気になりました。

「ジートが父の死に涙しながらも私の目の前に現出させた光の封術魔法陣は完璧だった。1000年以上も生きていながら、あのような美しい円錐陣を、私はついに見ることがなかった・・・光が・・・光がまるで絹糸のようだった」

遠い過去に思いを馳せるディエルの顔は喜びに恍惚としていました。

まるで今そこにその光景が見えているかのようです。

円錐魔方陣。

カーヌも一度だけ見たことがありましたが、不安定な状態を脱することができなかったそれはとても美しいとは言えない歪なもので、ただ封印術の難しさを知っただけの事だったのを思い出しました。

「しかしその少年・・・ジートはなぜ魔剣を封印しようなどと思ったのでしょうか」

少し苦しそうなかすれ声で応えます。

「ジートは涙を流しながら大地に突き刺さった魔剣に近づくと封印の魔法術を始めた。私は疑問するよりも先に驚き、その危険な行為を止めた。・・・だがジートはこう言った」

ディエルはそこでひと呼吸置きました。

『この剣が壊せないことはよく知っている。僕は父さんとこの剣を封じるためにここに来た。初めからその予定だったんだ。でも父さんは死んでしまった・・・。だから僕は命に変えてもこれを封じなきゃいけないんだ』

カーヌの驚きの表情はそのままディエルにその真意を伝えていました。

「そうだ。魔剣を使ってゾム=ゾーナを倒すという本懐を遂げたあと、必要なくなった魔剣は封じなくてはならない。リックスはそう考えていたのだろう」

邪(よこしま)な思惑を持った第三者によって悪用を避けるためだったのだとカーヌは思いました。

確かにワネイスの助力があれば魔剣を封ずる技術さえあれば可能です。しかしリックスはもういないのです。

「彼が私の目の前に現出させた光の封術魔法陣は完璧だった」

ディエルの言葉に力が入ります。

「私は心底その円錐魔法陣の美しさに心を奪われ、その美しさがその少年の命の放つ最後の輝きのように感じてしまったのだよ」

カーヌ=アーは尊敬する師をしてそこまで言わしめるジートという少年に少しばかりの嫉妬を感じている自分に気がつきました。

「だが私には父親の遺志を遂行する目的以上のものを彼に感じていた」

「それはどんな?」

「・・・いわば正義。だがそんな安っぽい言葉では言い表せない。彼ら親子はその魔剣が封印されてもなお、未来永劫それが及ぼす世界への影響を予見していたのだろう。だからそれを封じる事こそが彼の強い意志を形作っていた。それが私の心を動かした」

カーヌの思いを他所にディエルは目を輝かせて話を続けます。

「ああ、・・・そうだ。カーヌ、お前にも見せてやりたかった。きっと私と同じ気持ちになったろう。・・・私は、その光景を見てジートが未来のために本気で命を投げ出そうとしているのだと悟った。だから、そうだな・・・、己の過ちを償う気持ちもあったのかもしれないが・・・、ジートに私の全ての魔法力を与えたのだ。・・・私はすべての魔法力を搾り取られ、そうして魔剣アンフェスバエナは魔剣としての力を封じられた」

当然だ。

カーヌは誇らしい思いと同時に、封じることができた最大の要因は師であるディエルの魔法力譲与があったればこそと、ジートの力に対して否定的な思いを心に秘めました。ジートだけでは決して魔剣を封じることなどできなかった、と。

「封じた魔剣はどうされたのですか?」

「数日後に私が王子の遺品としてスヴェイン国王に持っていった」

「王は?」

「ゾムの死を喜んでもいたが、王子の死を嘆いてもいた」

これまでの話では確かに生き残りはディエルだけで、ゾムはそれ以来現れていないので死んだのでしょう。

そしてデヴォールの種もディエルによって焼き殺されたとなれば、この歴史が表に出ないのも頷けますが、たとえそこにいなかったデヴォールの種が事実を知っていたとしても、表に出る事を嫌うあの組織の構成員であれば結果は同じだったとカーヌは思うのでした。

「スヴェイン王はアンフェスバエナを封じた事を知っていて剣の存在自体を公表しないと約束してくれた。だから今でもフスラン王室が歴代国王の宝物のひとつとして保管していると思うが・・・いずれにせよ、あの封印は解くことはできないだろう。なにしろ封印された剣であることさえ誰も知らないのだからな」

カーヌは確かにその通りだと思いました。

「その後ジートとは?」

ディエルは自分を落ち着けるように力を抜いてベッドに背中を沈めました。

「私は15歳でしかなかったそのジートという少年に天資(てんし)の才を見た。捨て置くのは惜しいと感じた私は、数年を共に過ごし、彼を弟子として鍛え上げた。素晴らしい魔法使いに育ちつつあった・・・。だが・・・」

そこで急にディエルの表情に陰りが現れました。

カーヌは何度か瞬きをしてディエルの次の言葉を待ちます。

記憶の中を探るようにディエルは宙を眺めながら。

「当時は100年戦争の真っ只中だった。そしてそこにはあのゾム=ゾーナがいた。我々セノンがシャイア族の暴挙を止めることに躍起になっていたのはゾム=ゾーナがいたからだ。・・・・しかしゾム=ゾーナが滅ぶと、急速にシャイア族の勢力は衰え始めた。

シャイア族が戦場から姿を消すことはなかったが、それでもゾム=ゾーナ健在の頃に比べれば見る影もなかった。そしていつしかシャイア族も戦場から姿を消した。

同胞たちはシャイア族がいなければマシュラ族の戦争に加担する意味は無いと判断し始めるものが現れた。もともと覇権などというものには興味がない我々は最大の宿敵を失って、殺し合いの虚しさだけを感じるようになっていた・・・」

ディエルは思案する間を置いてからまた話を始めました。

「私はあの時、ジートという人間をもっと理解する努力をすべきだった・・・」

「?・・・何があったのです?」

「我等セノン族はシャイア族を駆逐した事を確認すると、100年戦争から身を引くという決断をした。100年戦争終結の7~8年前の事だ。

だがジートはセノン族の戦場からの退去に異を唱えた。”戦争で苦しんでいる無辜の民ががまだ大勢いる。それを看過(かんか)するのは間違いだ”・・・ジートは我らが戦争から手を引く判断を勝手すぎると言い残して私の下から去っていった。彼が20歳を迎えた年だった」

「しかしだからと言って戦争に加担するのが正しいとは言えません」

ジートもまたマシュラ族だったのだ。我々のようにはなれない。

カーヌはそう考えながら、事あるごとに争い続けるマシュラ族の歴史に思いを馳せました。

そしてディエルは疲れたように。

「だが彼の不羈(ふき)なる性(さが)は彼の運命をも支配したようだった。やはりマシュラ族、知識を与えたとはいえ所詮セノンにはなれん。・・・ジートの最期を伝えられたのはそれから何十年も経ってからだった」

「天寿を?」

ディエルは頭を左右に振りました。

「処刑された」

「処刑?」

戦争によってかと思ったカーヌの予想は裏切られます。

「驚いた。いや信じられなかった。・・・マシュラ族とは言え、あれほどの正義漢だったジートがあろうことか海賊に堕ち、悪逆非道の限りを尽くし、その果てに無情な刑死を与えられてこの世を去ったのだ。・・・その時、深い虚しさに襲われたことをよく覚えている」

「海賊に・・・、いったいどうしてでしょうか」

「わからない。私がジート=リックスという人間を理解しきれていなかったのだろう・・・」

カーヌはフと顔を上げました。

「ジート・・・リックス?」

息子がジートでその父がリックスと呼ばれていた。当たり前のことでしたが、リックスが苗字だとすれば。

「まさか・・・その海賊の名前はジェトリックス?・・・」

ディエルは重たそうに瞼を瞬きながら頷きました。

「そうだ。だが私は彼との思い出をそんな忌まわしい名前で汚したくはない。だから彼と初めて出会った絶海の山地に作った彼の墓碑にはジートとだけ刻んである。父親の為に作った墓の隣に埋葬した」

「墓碑を?」

「それとはわからないようにな。・・・弟子とはいえセノンの里にマシュラ族の墓碑を立てる事は許されない。」

ディエルは遠い目で言いました。

「彼の遺体を手に入れる事は出来なかったが、短い間過ごした日々の中で作られ生まれた思い出の品を遺品として埋葬する事にした。密かにフスランに渡ってな・・・。短い間とは言え師弟の間柄であった私のできる、せめてもの手向(たむ)けであり、私を苦悩させたが義の心にあふれ勇敢だったウーゴと、せめて常世の国で親子仲良くと思ってな・・・」

「そうだったのですか・・・」

尊敬する師があの大海賊ジェトリックスと繋がりがあったとは。

カーヌは奇妙な歴史の符合に人の縁の不可思議を感じていました。

そして絶海の山地。

カーヌは現在フスラン王国領内の魔境とまで言われている闇深い山岳地帯こそがゾム=ゾーナ終焉の場所だった事を知ったのです。

ディエルはゆっくりと視線をカーヌに合わせると、諭すように言いました。

「いいかねカーヌ。己の力を試そうと思うのは悪いことではないが、それをした結果を想像し、想像した結果に確信できる予見能力を磨きなさい。やってみなければわからないというのは愚か者の使う言葉だ。だがわかっていてやるのもまた愚かだ」

カーヌは黙ったままディエルの青い瞳の深い場所を見つめ続けました。

「私は愚かだった・・・。そんなことを言う資格はない。・・・己の力の及ばぬ物を創り、誤った充足感に歓喜した。まるで失われた種族の異物を弄り回すジェミン族のように・・・。だが私は幸運でもあった。お前と言う得難い友人と出会い、そして偶然にも居合わせたジートによって魔剣を封じる事ができたからだ。

私が900年の歳月を超えてジートの存在が忘れられない理由はきっと其処にあるのだろう・・・。だが私の犯した過ちが正義感あふれる何人もの男たちの人生を狂わせてしまったのは疑いようもない事実だ。これが運命だというならこれほど過酷なことはないが、運命とは常に受け容れなくてはいけない。受け容れなくてはならないものなのだよ・・・」

すべてを語り終えたセノン族の最長老ホルサ=ディエルは安心しきったように最後に一言だけぽつりと言ったのです。

「カーヌ。お前ならわかるはずだよ。私がどうしてこの話をしたのか・・・。お前になら・・・」

それきり目を開けることなく、彼は数日後静かに息を引き取りました。

”セノン族の滅びも運命。・・・あなたはそう仰った”

「ディエル様・・・・」

カーヌはゆっくりと目を開けました。

目の前にある光景はいつも自分が働いている白亜の塔の中。知識の宝庫。数々の人の営みがもたらした叡智、その結晶。滅びることを知りながらもその運命を受け入れ、知ったからこそ何かを遺そうとした人々の凛麗なる輝きを持った高貴な残骸。

”この高貴なる残骸の中に、自分は何かを見出すことができるのだろうか”

カーヌはぼんやりとそんなことを考えながら、暫(しば)し佇み、つい先日此処(ここ)に訪れたフイール=セルファ、マヤ=セルファ兄妹の事を思い出していました。

”フイールたちを使いによこしてまで長老議会・・・いや、ハミュ=ラコッテ様が知りたがっているのはワネイス、そしてゾム・ゾーナの行く末だろうか?もしかすると魔剣のことかもしれない。

だがそうだ。

いずれにせよあなたたちがこの事実を知ってどうするというのだ。これらは滅びゆくセノン族の歴史に刻む意味も、価値もありはしない。ゾム=ゾーナがこの世界にはもういないという事実だけを知っていれば十分だ。

心配することはありませんよラコッテ様。あの魔女も、ワネイスももういない。そして魔剣も封じられ、世は並べて事もない。

全ては全能神ウォーンの思し召しのまま・・・我々は・・・滅びるのです。

第2章7話に続く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>

◆設定-----------------------------------------------------------------

【ゾム・ゾーナ】

黒魔法の悪魔と恐れられたシャイア族の魔女。

ベルスクリンガーやディエルの攻撃で傷つけても全く出血しない。それどころか人であれば生きていることが難しい状態になっても黒魔法を使って攻撃してくる。

人ではないと言われているが、正体は全く分かっていない。

【現身魔法】

自分の分身を作り出すという黒魔法。但し魔法力の消費が激しく、しかも効力が10数分と時間が短い。

【ゾーラス アン マリマン エスタユ アリ バクトニア】

詠唱が始まったら詠唱者が絶命しようと止められない爆雷魔法。ゾム・ゾーナをまさに黒魔法の悪魔と世界に言わしめた魔法。

【瞬間移動魔法】

短距離でかなり魔法力を消費してしまう移動魔法。作中では連続使用しているが魔力量の消費の激しさから実用的ではない。ゾムは魔剣の力を見誤って慌てて逃げる為に多用したのかもしれない。

後を追ったディエルはワネイスに魔法力を補充されたので問題なかったようだ。

【塩の柱】

魔剣アンフェスバエナを使用する事でベルスクリンガーの身体が真っ白に変わってしまった。ディエルは塩の柱と形容しているが実際は何になったかは不明。魔剣によって生命力をすべて搾り取られた結果なのかもしれない。

【全能神ウォーン】

セノン族の崇める主神。

【魔剣アンフェスバエナ】

瀑布の塔の主の核(コア)から作られた魔剣。

魔剣は通常の金属で作る刀とは違う方法で作成するのではない。魔法によって生成される。

魔力を吸い取るという能力を持った剣だが、これは魔力だけでなく生命力も吸い取っているのかもしれない。

【ワネイスセノン】

絶滅したとされている種族で、出自や歴史は謎。一説には突然変異体とも言われている。魔法力譲与と言う自分の持つ魔力を魔力量限界まで分け与える魔法があるが、ワネイスの場合は元素変換で魔法力を生み出し他者に譲与するという能力らしい。この能力の為に起こったのが魔法大戦で、その為にワネイスセノンは争いの種となる危険な存在として一人残らずセノンとシャイアに虐殺されたらしい。

この行為を身勝手とするセノン族は多い。

【絶海の山地】

怪物、魔物、化け物が棲みついている魔の森。これらは瀑布の塔で生まれ、森を徘徊する。そしてあふれる化け物たちは南下して王国領内の街や村を襲う。フスラン史上最も深く侵攻したのはシナヒ川までで、討伐されるまでひと月を要するほど手ごわかった。

【瀑布の塔(ばくふのとう)】

塔のあらゆる窓や穴から滝のように水が噴き出している塔。水源がどこかはわかっておらず、一説では中にある何かが元素変換をして水を永遠に噴き出しているのだという。

かつてここにアンフェスバエナという塔の主がいた。

【霊安室】

王城内の霊安室は王族用である。だがローデンの遺体はそこに保管されている。

【海賊ジェトリックス】

900年前にダナイン地方を中心に暴れまわった海賊団の首領。享年60歳。正体はディエルの弟子ジート=リックス。

【魔法】

◆魔法とは魔法使いの持つ生命力を、言語によって作られる書式を詠唱する事で現れる魔方陣という受け皿に注ぎ込み増幅させて主に破壊力を産む力を現出させる事である。

※魔方陣が円形と思われているのは勘違いで、基本的な魔方陣の見た目は三角形、四角形、五角形の3種類である。そして各頂点(角)が一番光が強い。円に見えるのはこの形が高速回転しているため出来ている光跡である。

※特殊な方陣として正七角形があるがこれを使うのは黒魔法だけである(呪術系)。ただし基本形の345角形で現出する黒魔法もある。

◆立体魔方陣(マカンポリゴーナ)複数の平面魔方陣が正多面体を形作る書式。

・正多面体は、正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体、正二十面体 の5種類ある。当然魔法力は正20面体が一番強力だが、充填する魔力量が膨大である。

・正20面体の立体魔法陣を出現させるには賢者級の魔法使いが少なくとも二人必要。

・正四面体の立体魔法陣は一般的とまではいかないがこれを多用出来る魔法使いは間違いなく魔法軍組織の大隊長級。

応援ありがとうございます!

0

お気に入りに追加

0

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる