42 / 49

第2章 第5話 切れた糸

しおりを挟む◆創世歴3734年2月23日

-----------ノスユナイア王国後見人捕縛 1週間前------------

フラミア連邦王国カル皇太子がノスユナイア王国弔問旅行から帰国して二日ほどが過ぎた頃。

「八個師団が集結?15万?・・・。それは本当なのか、ティルネス総参謀長」

驚きの顔でそう言ったのはフラミア連邦王国皇太子のロネルト=カル=エールです。

「ええ。殿下が帰国される直前に手に入れた情報です。サホロ公国側にいる我が国の情報員から二箇所のサホロ国境から1個師団を残してすべてレアン共和国とフスラン王国の国境に移動したという報告がほぼ同時にあったので間違いないかと」

「まさか・・・」

カルはノスユナイア王国に弔問に行く途中で話をした思い出したくもない男の顔を思い出しました

「カル殿下?どうかされましたか」

「いや・・・。その情報をもっと詳しく教えてほしい」

「わかりました。では作戦立案室へ」

カルは歩きながらあの不愉快な男、トスアレナ教皇国のケッヘルベクト=カニーノ=ミンマー上級司祭が、デヴォール帝国のマッサレイ司令官はレアン共和国に侵攻するつもりだと言っていたのを思い出したのです。

あまりにもふざけた口調だったのと、その後のアレスたちとの交友ですっかり忘れていました。

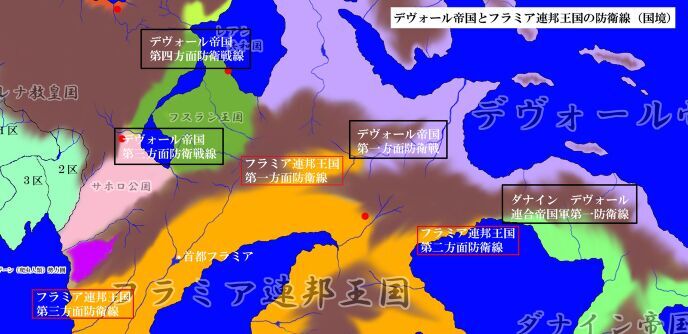

作戦立案室へ到着したティルネス総参謀長は広げられた帝国第四方面防衛線、即ちレアン共和国とフスラン王国の国境周辺地図を指し示して言いました。

「これが一週間前までの情報で、現在は・・・」地図上に配したコマをススっと動かします。「第三方面防衛線のサホロ国境の師団がそれぞれ一個師団を残してレアン国境へ集結している状況ですな」

カルは厳しい顔をしてしばらくそれを見つめて思いました。あの不愉快な男が言った事が起こる?

「いったい何のために・・・」

「確実な情報ではありませんが、軍事訓練というのが理由だそうです」

「・・・信じられない」

「それは現時点では何とも言えません。ただ通常状態とはいささか異なるとは言えます。軍事訓練ならばわざわざ・・・」

カルは迷いました。

帝国軍が個人の野望の為にレアン国境を越えるなどという馬鹿げた事をしようとしていると言うべきか、言わざるべきか、と。

あの不愉快極まりないカニーノ=ミンマーという司祭が憶測で言ったことが現実になりつつあるとは信じたくなかったのです。

しかしカルはレアン国境には友好国となったノスユナイア王国の二個師団が防衛軍として駐屯していることも知っていたので、これをこのまま見過ごす事は出来ないとも考えていました。

友好国の軍隊が、もしかすると危機的状況に置かれているかもしれないと思うと同時にアレスの笑顔が彼の脳裏に浮かんだのです。

「総参謀長。我が国の第一防衛線におけるデヴォール帝国軍の布陣状況は?」

「それなら・・・」

そう言って彼は同じ地図のダコナ地方を指さしました。そこにはデヴォール帝国とフラミア連邦王国の兵力配置の駒が並べてあります。

「我が方は師団数15、帝国軍は10~11と推測されます。兵数はほぼ五分です。敵戦力ははっきりしませんが、現地のジェミン族からの情報なので信ぴょう性はあります」

「第二方面防衛線は?」

カルはそう言ってダナイン帝国とフラミア連邦王国の国境線を指さします。ここは帝国軍の第二方面防衛線でもあります。

「ダナイン帝国軍の二個師団とデヴォール帝国軍が四個師団の混成軍を配備しています。我が方は八個師団で対応し、ケルファールの海軍にも助力を要請しています」

口に拳を当てたカルは帝国版図を見ながら質問します。

「帝国の総師団数は35で変わりなし?」

「変わっていないはずです」

フラミア連邦王国の第一方面と第二方面防衛線にはあわせて14~15個師団、それに第三、第四方面の計10~12個師団を合わせると合計は多くても27個師団です。

「残りの8個師団の場所は?」

「消息筋の情報ですが、デヴォール帝国首都防衛に3個師団で、のこりの3は主要都市に散らばっている状況ですね」

「そうか・・・」

カルは考えました。

もしもマッサレイ司令官が侵攻を企てているのだとすれば、今の状況から察するに圧倒的な数に物を言わせて力押しするつもりだろうと。

そしてミンマー司祭が言っていたマッサレイ司令官が功を焦っているという話を信じるとすれば、自軍が確実に勝てる状況下でなければ軍事行動には及ばないのではないかとも。

(しかし、ほかの師団配備にはまったく動きがないのはどういうことだ?軍事行動なら全軍が連携するものだと思うが・・・)

あくまでも憶測だったので全く確信はありませんでしたが、マッサレイが功を焦っているという話とレアン共和国が軍事的に頼っているノスユナイア王国の政情が安定していない時期、そして圧倒的な兵力差を狙って何かをする可能性は決して低くないのではないかと思ったのです。

とは言え、ここから遠い彼の地に対してどんな援護ができるのか。カルは試しに隣にいる総参謀長に言いました。

「総参謀長。もしも第一方面の我が軍を15から20個師団に増強したら、帝国は気がつくかな?」

「五師団増やすと?」

「うん」

「それはまあ・・・気づくでしょうな」

「気づいた後どうすると思う?」

フッと笑ったディルネス総参謀長は肩をすくめます。

「ゲーゼルだったら、まあせっかく手に入れた100km分の領土を取り返されるまいとして防衛師団数を増やすでしょうな」

「流石に国境防衛軍が敵方の半数では心もとないとでも思うと?」

「まあ、単純に言えばそうです。現在第一方面に着任している十個師団の師団番号が3から15で構成されているんです。ご存知のように師団番号が若い方がより精鋭部隊というのが帝国軍です。強力な師団を組み入れて防衛力の強化を図ると言ったところでしょう」

ティルネス総参謀長はそう言って方々に散らばる師団がフラミアの国境に集まることを指で指し示します。

カルはハッとして聴き直しました。

「それじゃあレアン国境のマッサレイ司令官の配下は?」

「第四方面ですか?そちらは・・・、マッサレイ子飼いの第13師団が筆頭で・・・あとは第16、18,25、26、27、28、33・・・ですね」

「第一方面よりも格下か・・・」

「確かに。しかし第3第4方面の総司令官がマッサレイといえども帝国軍です。移動は彼の胸算用で行われたとしても、総戦力は侮れませんぞ」

「そうか・・・」

問題は師団移動の理由です。もしもミンマー司祭の言いう事が本当ならまさにやる気満々の行動です。

「最初の質問の続きだけど」

「はい」

「我が方が第一方面防衛線に五師団増やしたことに気がついた帝国が、増強のために向かわせるとしたらどの師団を寄越すだろう」

「そうですな・・・」

ティルネスはしばらく考えてから応えました。

「第一方面防衛線は帝国にとっても我が国にとっても同じように最重要防衛線です。ですから、おそらく精鋭を組み入れるのは間違いないでしょうな」

「フレッチャロッサ?」

「ええ。もちろんあの男も来るでしょう。ユジーク、デッケルス、それにクーターゼンもね」

「そうすると首都防衛が手薄になるな」

「ゲーゼルがそこまで心配するとは思えませんが、補充として第三と第四方面から師団をいくつか引き上げて首都防衛にあてるかもしれませんね。しかし完全に冬季を終えたわけじゃないですからそこまではしないかも・・・」

「タン=ゲーゼル次第か・・・」

うーんと言って思案に暮れるカルを見ながら「殿下、そろそろあなたが何を考えているかこの老兵めに教えていただけませんかな?」フッと笑ったティルネスはそう言ってヒゲをいじりました。

カルは一瞬ためらいましたが、ここまで情報をもらっておいて何も言わないというのはかえって勘繰られてしまうと思い正直に言いました。

「いや・・・実は気になる話を聞いてね」

「気になる話とは?」

「ある男から聞いたんだが・・・」

カルはミンマーから聞いた話をそのままティルネスに聞かせました。

「なるほど・・・。確かに示唆的な話ではありますなぁ・・・」

「そうなんだ。根拠が殆どない。・・・私はでたらめだと思って相手にもしなかったが、これまであなたから聞いた話だと・・・つじつまが合いすぎてるっていうか・・・」

「うぅむ。・・・嘘か誠かはおくとして、それが殿下が第一方面に五師団を増強したいとお考えになる理由なんですね?」

頷くカル。

「そうしたいと思うのはどうしてでしょうか」

「ノスユナイア王国が我が国の友好国だからだ。私は彼(か)の地(ち)の国王陛下と懇意にする機会を得た。そして我々にとって大切にすべき友になり得ると確信したんだ。できれば・・・力になりたい」

「我々にとって・・・ですか」

意味ありげに穏やかな目でありながらも射抜くような視線にカルは鼻息を吐き出すと降参という感じで両手を上げました。

「そんな目で見ないでくれよ。・・・ああそうさ、”我々”と言うのは建前。・・・私は個人的にノスユナイア国王アレスを気に入った。だから友人として力になりたいんだ」

「友情、ですか・・・」

「いけないかい?」

「いえいえ。とんでもない。友情は大切です。特に他国の王族や有力者との友愛は我がフラミア連邦王国にとって必要不可欠な財産ですからな。殿下とサンフェラート公爵様とのご友好もとても大切な絆です。そして助け合いこそが友情の証です」

「でも、私的な事で軍隊を動かすのは別なんだろ?」

軍人特有の厳しい顔でティルネスは言いました。

「そこです」

カルは父に意見具申をするつもりはあまりなかったのですが、ティルネス総参謀長に話をしたのが運の尽きでした。その場だけで終わらせるにはまずいと思われる事案を軍議にかけるのは軍人としては当たり前のことだったからです。

「確信がない事で軍隊を動かしたい?馬鹿なことを申すなカル」

予想したとおり、カルの話に父であるフラミア国王は取り付く島もありません。

「一個師団を動かすのにどれだけの金が必要になるかわかって言っているのだろうな?」

金の話に及ぶと、カルは自分の思いが金勘定で評価されたように思えてつい本音を暴露してしまいました。

「確信はありません。ありませんが、それがどうだというのです」

「なんだと?」

「私は王位継承予定の候補者に過ぎません。王にはなれない器かもしれない。それを決めるのは陛下、あなたです父上。ですが私は親しい友人が窮地に陥らんとしている状況を知っていながら何もしないという嘘つきにはなりたくありません。私はアレスと・・・失礼、ノスユナイア王国の国王陛下と約束をしました。困ったことがあれば、私でよければ力になると。自ら口にした言葉を状況によって変えるぐらいならば私は・・・」

「どうしたね?」

「いえ・・・」

「王座などいらん・・・そう言いたいか?」

「・・・」

「・・・話にならん。青いなお前は。・・・弁は立つが言うことが実に青臭い」

感情を表に出して言いたいことを言うと良い結果を産まないことはよくわかっていました。しかしそれを抑えることが若いカル王子にはできなかったのです。

カルは何も言い返せない自分を情けなく思うと苦虫を噛み潰したような顔になり、視線を落として国王の蔑みにじっと耐えるしかありませんでした。

「もしも下手に帝国を刺激して万が一紛争が起こったらどうする?戦争というものは入念な準備がいるものなのだ。ただ軍隊を動かせば良いというものでは決してない」

大きなテーブルについていたのはカルと国王の他にティルネス総参謀長を含めた三人の家臣が着席していました。その三人ともが国王とカルに視線をあわせてその様子を見守っています。

「兵士たちには家族もいる、恋人もいる。確かに私が命令すれば死地に赴くことを厭わない忠実な兵士たちだが、大義も益もない争いで無駄死にさせてもお前は良いというのだな?」

「わ、私はそんな・・・」

そんなつもりで言ったのではないと言おうとしたカルを無視して国王は話し相手を変えました。

「ティルネス」

「ハ」

「貴公は此度の帝国の動きをどう思う?」

「先ほど殿下にも申し上げたのですが、今のところは何とも言えません。ただノスユナイア王国の政情が不安定であることは確かです。そこに漬け込む、というのは考えられなくもありませんが、問題は第四方面総司令官がマッサレイだという事です」

「というと?」

「27次ダコナ戦役において、我が軍が屈辱的敗退を喫した折にマッサレイは戦功を焦って失敗しています。あの男も60歳も近く、もしも汚名返上を狙うとすればこれから先、そう機会もないでしょう。まあ勘ぐりすぎかもしれませんが・・・」

「ふむ。すると貴公は・・・」国王は居住まいを正します。「此度の兵力移動は汚名返上を策すマッサレイ司令官の独断であると?」

「推測です・・・」

「ふん・・・」

ティルネスは更に続けました。

「第一方面防衛線になんの変化も認められていないのを事実として受け止めるならば、足並みを揃えていない帝国第四方面の動きは国家規模の戦略ではないと・・・」

「私の情報は間違っていないよ総参謀長。第一方面の帝国軍には目立った動きはないし、駐屯師団数も変わっていない」

ティルネスの言葉に反応した恰幅のいい六十絡みの男が言いました。

その男を手で制した国王はティルネス総参謀長を見ます。

「待ってくれワーター長官。ではティルネス、貴公はマッサレイが事に及ぶ可能性があるというのかね?」

「私欲で動いているとなれば、高くて1割2割といったところでしょうか」

「ふぅむ・・・」

しばらく腕組みをして考えていた国王は視線をあまり表情のない痩せた男に向けました。

「トルートス外務大臣。君の意見も聞きたい」

「はぁ。私は軍人ではないので戦略的な事には疎うございます。ですから価値があるかどうかでの話になりますが」

「構わんよ」

トルートス外務大臣は国王に頭を下げてから話を始めました。

「ノスユナイア王国は我が国から一番遠くに位置する国家です。しかしながら遠くだからといって我が国の利にならないワケではないと考えております」

「ふむ。つまり?」

「つまりですな。あの国がもしも帝国の手に落ちれば、帝国の国力は一気に増大すると言えましょう。もちろん戦争があればその影響による一時的疲弊で国力が減衰することも考えられますが、ゲーゼルの存在が非常に大きい。あの男であればそうした事態に他国が漬け込むのも想定内でしょうな」

国王はふんふんと小さくうなずきます。

「・・・ということは、現状ではノスユナイア王国を帝国が攻め滅ぼすのはそれほど難しくないということだな?」

「先程も申し上げたとおり、軍略的なことはわかりませんから、攻め滅ぼすとかいうお話にはお答えしかねます。私の推測では、まあ帝国が自国力を出来る限り損なうことなくノスユナイア王国を占領する、という条件が付くと動員兵数は・・・」

トルートス外務大臣はチラリとティルネスを見て助け舟を期待し、ティルネスはそれに応えました。

「外務大臣の予測と同じかどうかわかりませんが、帝国の全兵力の少なくとも6割を振り向ける必要があるでしょうな」

帝国の総師団数の6割と言うと21個師団で、その数をねん出すると帝国内の防衛がかなり手薄になってしまう事は明らかです。

「ありがとうティルネス総参謀長」

穏やかな笑顔でお礼を言うトルートスにふと笑ってティルネスは頭を下げました。

「私としてはもし万が一そんなことになれば、国力を増(ま)した帝国が我が国の領土にに対して野心を抱き始める事もあるのではと考えます」

「するとトルートス大臣。君はノスユナイア王国を助けなければ、将来的に我が国の損失にもつながると予測するのかね?」

「はい。概ねはそんなところです」

国王はあごひげをワシワシと撫でながら思案し、ティルネス参謀長が言ったように、現状では各方面防衛線の足並みが揃っていない以上、レアン共和国侵攻の筋書きは帝国にはないとみて良いと考えました。

「マッサレイ将軍のレアン侵攻か・・・可能性はあるが・・・、仮に紛争が起こったとしても戦火はそれほど広がらんように私は思う。仮にそんな場所に増援を送るにしても多くても数個師団だろう。もしも攻め滅ぼすつもりならもっと必要になる。そんなことをすればいかなゲーゼルとて第一方面の守りが疎かになる。せっかく手に入れた100km分の領土を、みすみす明け渡すとは思えんしな・・・」

さもありなん。ティルネスは無言で頷きます。

すると。

「ギャベックキッツならばわかりませんぞ」

「皇帝なら、無茶なことをすると思うのかね?ワーター長官」

突然話に横槍を入れてきたのは先ほどの恰幅のいい男です。

「陛下、お忘れではないと思いますが、かつて帝国が我が国に向かって100kmも突き進んだ際に、あの憎き皇帝は他の防衛線を殆ど空にしたのです。戦略としてこんなものは素人技です。ゲーゼルならありえません。この戦略は皇帝の成したことと確信しております。私の情報網を欺いたのは天晴れでしたが、それは定石にない事だったから見逃したまで。あのような戦略、本来ならば狂気の沙汰です」

少し考える時間をとったあと国王はワーター長官に。

「ではワーター長官。十年前もしもノスユナイア王国軍の援護があれば、我が国の国境を変える必要などなかったと?」

「当然それはじゅうぶんに・・・」

「恐れながら陛下。それは買いかぶりというものです。早計は禁物ですぞ」

ワーター長官の国王への同意を遮ったのはティルネスです。彼は情報省の長官だったので、畑違いの者の意見に戦略の専門家としては黙っていられないという感じでした。

「ノスユナイア王国の戦力がアテになるかどうかは予測の予測です。仮定を言ってもそれは現実的ではありません」

「しかしだね総参謀長。十万の兵力は決して・・・」

「ちょっと待ってくれワーター長官」

国王はワーター長官を抑えてティルネスを見ます。

「それは本心かね?ティルネス総参謀長」

「もちろんです」しかし彼はそう断言したあと実に言いにくそうに付け加えました。「・・・九割は」

国王はそんなティルネスを見て笑顔をこぼします。

「では聞かせてくれティルネス。・・・残りの一割はどう思っている?」

「あらかじめ申し上げておきます。大目に見て。です。さらに状況が許したならという条件もつけて、大目に見れば得難い加勢となった可能性はあったでしょう。しかし大目に見てです」

何回も大目に見てというティルネスを見ながら、うんうんと何度か頷いた国王は顎に手を置いて暫し黙考しました。

暫時の後に。

情報の専門家と戦略の専門家と外交の専門家の三人の意見は些末な部分を除けば、おおよそでノスユナイア王国を味方にしておいて損はないということで一致しているという結論を得たのです。

「あからさまにはできんな・・・」

「陛下?」

「ん。・・・もしもマッサレイの独断で事が進んでいるのなら、ゲーゼルすらも知らない事だ。あからさまに兵を増員すれば、帝国とういよりゲーゼルを刺激する事になる」

ティルネス総参謀長は顎に手を置いて。「攪乱・・・ですかな?」

「うむ。素振りを見せられるというのは焦れるものだからな。諸君ら同様、やられっぱなしが腹立たしいのは私とて同じだ。ここらでゲーゼルめの肝を冷やしてやるのも悪くない」

「父上」

思わずカルは表情を明るくして立ち上がりかけました。

「慌てるなカル。まだやるとは言っておらん。だがもしもお前に第一方面防衛線へ行き、一兵卒として着任する気があるのならば・・・」

顔を上げるカル。

「とにかく紛争は現時点では避けねばならん。準備が出来ていないのだからな。しかし万が一・・・もしもの時はお前が先頭に立ち、命をかけて帝国軍と戦うのだ。そうでなければ兵たちに示しがつかん。それが出来ないのならばこの話は無しだ」

「!・・・つ・・・謹んでお受けいたします!早速準備してまいります。失礼!」

上気した表情で飛ぶように消え去ってしまったカルに、国王とティルネスは苦笑いし、外務大臣は無表情でフッとと息を漏らし、ワーター長官は仏頂面で下唇を突き出して首を左右に振りました。

「全く若いな・・・」

「良いではありませぬか陛下。10年前、あなたとて私と戦場においては若うございました」

チラリとティルネスを見て疲れたような表情を見せた国王はフウっと息を吐きだしました。

「・・・辛酸を舐めたな。お互い」

「私がこうして二本の足で立っていられるのも陛下のおかげ。しかしあの時の陛下の勇猛果敢さにはまったくもって呆れるばかり。あれほど私を放って逃げろと言ったのに・・・」

「ハッハ!よしティルネス、今宵はそれを肴にしよう。晩餐に付き合ってもらうぞ」

「御意に」

そして席を立ったワーター情報長官はトルートス外務大臣と廊下を歩きながら愚痴をこぼし始めました。

「まったくティルネス総参謀長殿はカル殿下のこととなると甘すぎる・・・」

「そう言われるなワーター長官」

「トルートス外務大臣。貴公とて余計な仕事が増えたのですぞ?」

「家臣の勤めですよ」

「またそれかね」

フウっと息を吐くワーター長官を見ながら穏やかにトルートス外務大臣は微笑みました。

「あなたとて最近はつまらぬ仕事ばかりで退屈していると仰っていたではありませんか」

「いやいや・・・それとこれとは・・・」

「いずれにしても、ダコナでの紛争は避けなくてはね。我らの手腕は結果でしか評価されないのが辛いところです」

「全くだ。・・・で?此度(こたび)はどうされるおつもりかね」

「とりあえずはケルファール大公国にそれとなく」

「なるほど。では私はハッタリでも用意しておきますかな」

そう言って廊下の分かれ道で手を挙げて二人は別れてゆきました。

この日より5日後の創世歴3734年2月28日、フラミア連邦王国はデヴォール帝国との国境にカル皇太子従軍という鳴り物入りで4師団を増強配備、そしてダナイン神聖帝国方面にケルファール大公国の海軍船が50隻配備されたのです。

これにいち早く気づいたデヴォール帝国筆頭宰相タン=ゲーゼルはダコナ防衛線に4個師団の増派を決定しました。

創世歴3734年2月某日 大山岳地帯。

北のノスユナイア、南のサホロ、トスアレナ、東のレアン、フスランという国々に囲まれた地域。この太く背の高い樹木が鬱蒼とした広大な森林地帯は太古の昔から人の手が入っていません。歴史を紐解いてもこの昼なお暗い深淵の森で開発が始まったという話は枚挙に暇はありませんが、それが成功したという話はただの一度もありませんでした。

そんな中で唯一、この地域を住処にしている種族がいます。

一般には獣人と蔑まれ、或いは恐怖の対象となっているダグヌン族がそれで、去年ノスユナイア王国軍との戦いに大敗し大山岳地帯の奥へと逃れてから既に1年以上が経っていました。

小川のほとりに木造の住居が至る所に建てられています。発光クリスタルを使った街灯や道路などはありませんが、マシュラ族のサイズではない家屋が地面、樹上、岩の上、洞穴、様々な場所にある様は未発達の文明文化というより洗練された山岳民族の村という風情です。

今日は良く晴れて暖かく、小川のほとりでたくさんの獣人が笑いながら洗濯をしていたり、毛皮を干していたり、調理用の薪を割ったりしています。

そこへスラッとして足が長く、身長3m程の女の獣人がやって来ました。

「みんな。バイエヌがどこへ行ったか知ってる?」

一瞬お互いの目を見た後に女たちは笑顔で言いました。

「さっき山に入っていったわよ」

「また岩山じゃない?」

「そう・・・」

「どうしたのメテラ?」

「え?」

メテラと呼ばれた獣人の女は大山岳地帯の方へ向けていた視線を戻します。

「あなたも心配よね。一年前の戦いで人間たちに負けてから男たちが元気ないもの」

「そうね・・・」

「バイエヌ様も怖いくらいおとなしいし・・・。こんな状態でまた人間が攻めてきたら・・・」

メテラは表情を曇らせるとまた山の方に目を向けました。

「私、ちょっと見てくる」

「やめときなさいよ。どうせ行っても何も話さないんでしょ?」

「それでもいいの」

メテラの後ろ姿を見送りながら女の獣人は隣にいた同じく女の獣人に声をかけられて振り返ります。

「メテラもかわいそうにね。あの戦いに勝っていたら、バイエヌ様と結婚するはずだったんだろう?」

「ドーシュ様が死んじまって喪に服す事になったからね。結婚延期も仕方ないさ」

「でもさ。あれからもう1年以上経ってるんだよ?喪が明けたんだからさっさと祝言を挙げたらいいだろうに・・・」

そこにいたみんながうんうんと頷き合います。

「バイエヌ様はどうしちまったんだろうね。最近よく考えこんで、メテラともあんまり話さないみたいだよ」

「誰でも同じさね。みんな気落ちしてるよ。あんたの従兄弟の旦那もあの時人間にやられたんだろう?」

その言葉に悲しみと怒りを顔に表します。

「憎いねぇあのガーラリエルって人間の女!あたしが男だったら噛み殺してやるのにさ!」

鋭い牙を見せた女獣人はそう言って拳を握ります。

「そうしたいのは山々だけど、戦士もずいぶん減っちまったし、特にグナス様がね・・・」

「し!」

威嚇するような顔で女の一人が言います。

「おやめよ!」

ひそひそ声にしてそれでも言い返すように話を続けます。

「だって・・・グナス様が病に臥せって・・・三武帝の誰が族長を継ぐって話は誰だって・・・」

「・・・」

別の女獣人が森の向こうを見上げながら言いました。

「ドーシュ様がまさか自爆しちまうなんてねぇ・・・」

「そうしなきゃグナス様や他の仲間がもっと死んでた・・・。ドーシュ様は優しい方だった。だからさ・・・」

誰もが同意するように頷きました。

「・・・悔しいよねぇ。本当に」

王国軍によって戦士は半減。その事実は力を拠り所とする獣人たちを精神的にも物理的にも追いつめていました。

今ここにもしも人間たちの追撃があったら。そんな思いを常に背後に感じながら過ごした1年は弟ドーシュを失った族長グナスに落胆と屈辱を与え続けます。そして、その隙を突くように襲ってきた病魔が彼の心身を蝕み、既に半年以上が過ぎようとしたのです。

あの戦に負けた時、マシュラ族たちの追撃を予測したグナスはすぐに大山岳地帯の奥へと住処を移しました。屈辱的敗走です。

若い獣人たちは反攻を望みましたが、許しませんでした。

族長グナスは猛々しい男でしたが自軍の状況を見極められないほど愚かではなかったようです。ゲリラ的反抗は出来たとしてもそれは残り少ない未来ある戦力を削り続ける事に他ならない、耐え難き艱苦(かんく)を耐えねば一族の未来は無いと考えたのです。

しかし彼ら獣人にとって幸運だったのは、ノスユナイア王の死、それに続く王妃の死によって翌年以降の追撃の計画すら為されなかったことでした。闇商人からの情報でその事実を知った獣人たちも一時は勢いを取り戻しかけましたが、グナスの目は曇っていませんでした。人間たちは王を失ってもその戦闘力に陰りがないことを分かっていたのです。

今は力を蓄えなければならない。

グナスの言葉はグナス自身にも忍耐を強いることでした。そのグナスが病に倒れ、予想に反して半年以上も復帰できずにいる事は一族にとって憂い以外の何物でもありません。

そしてやせ細った族長を見た三武帝の一人ダンガはボソリと言ったのです。

「あとめを決めねばならんのか・・・」

◆◎◆★◆◎◆★◆◎◆★◆◎◆★◆◎◆

メテラは籠を担いで山道を森の奥へと歩いていました。時折小鳥たちがさえずり、その羽ばたきがメテラの視線を泳がせます。

ノスユナイア王国の南部に位置する獣人の住処は大山岳地帯を流れる河川の比較的暖かい水温によって春の暖かさが早く訪れます。空気はまだ少し肌寒いものの雪はすっかり溶けていて、木々は新芽を吹き始め、道の其処此処(そこここ)には山菜が葉や茎を伸ばしていました。バイエヌの姿を探しながら、それらを摘んでは籠に入れ、メテラは木漏れ日の中を歩きます。

籠が八分ほど山菜でいっぱいになった頃、木々が途切れて明るくなったそこは、大きな岩の山が聳えています。それを見上げたメテラは籠を足元に置きます。その籠の中から道々木からもいだ木の実を二つ取り出して腰袋にしまうと岩山の上をキッと見つめ、膝を折って体勢を低くするとそのまま「ふん!」跳躍して10m上の岩の出っ張りに手をかけます。

斜度は60度以上と言う斜面に足を踏ん張らせて更に跳躍するとすぐにてっぺんに到着です。まったくもって獣人の身体能力は驚くべきものでした。

平らになっている岩山の頂上の端っこには、バイエヌが座って遠くをぼんやりと眺めています。

メテラが見たバイエヌの姿は三武帝という勇壮な名にはふさわしくない、丸めた背中に寂しさを漂わせたものでした。メテラは声をかけるのをためらいました。

一歩を踏み出そうとした瞬間、バイエヌのつぶやき声にハッとして足を止めます。

「・・・まだ・・・終わって・・・」

ぎゅっと眉間にしわを刻んだバイエヌは「くそ!人間め!!」突然手に持っていた大きな岩石を握りつぶし、その砕けた音に驚いた鳥や小動物たちが音を立てて逃げ出しました。

その小動物の一匹がメテラの足元をかすめて通った時に、彼女は思わず声をあげてしまい、バイエヌに気づかれてしまったようです。

「メテラか・・・」

目があったメテラは優しく微笑みました「またここね」が、バイエヌはまた視線を戻して黙ってしまいました。

隣に腰掛けたメテラを気配で感じながら、バイエヌは傍らの石を拾い上げてその硬さを確かめるようにグッグと握り締めます。

巨躯とほっそりした、とはいっても人間の二倍はある体でしたが、二人が並ぶ姿はどことなく微笑ましくもありました。

「ほら」

メテラが嬉しそうに腰袋からおいしそうな木の実を取り出しバイエヌに見せ微笑みます。

「おいしいわよ」

「・・・ガキどもに食わせてやれ。俺はいい」

「大丈夫よ。まだたくさんあるし、あなたも食べなきゃ。ね」

「・・・」

「今年の春は豊作みたい。それに魚も去年より捕れるようになったから今年の食料は心配ないだろうってみんな言ってたわ。今日は久しぶりにご馳走よ」

「そうか・・・」

バイエヌは受け取った木の実を大きな口に放り込んで咀嚼すると、また遠くを眺めたまま沈黙します。

風が木々を揺らし、小鳥の鳴き声が聞こえてきます。

「ねぇバイエヌ。私たちの・・・」

「メテラ・・・」

「な・・・なに?」

「俺は・・・」

メテラはしばらく返事を待っていましたが、バイエヌはフッと息を吐くと。「いや。なんでもない」そう言って立ち上がりました。

「バイエヌ・・・」

「帰るぞ。もうじき日が暮れる。ガキどもも腹をすかしているだろ」

「そうね」メテラも立ち上がり、笑顔でいいます。「帰りましょ」

◆ ◆ ◆

彼らの住処の中心には大きなドーム状の建物があって、そこは獣人たちがいろいろな目的で集まってくる集会所ともなっていました。ここでは酒や簡単な食事を出すために女たちが調理と

その会場の中央には高さ5m直径7~8mのステージがありました。以前そこにはグナスとドーシュが女たちをはべらして笑い声が絶えない場所だったのですが、今は誰もおらず、松明もありません。

そのステージの正面には大き目のテーブル三つ並べてあって、そこは三武帝の席となっています。今夜も三武帝はその席でテーブルに置かれた山野の果物や魚の燻製を肴に酒を飲んでいました。

「どう思う?バイエヌ」

そう言ってバイエヌに話しかけたのは、バイエヌと同じ三武帝と呼ばれている二人の獣人でした。二人は大きくて頑丈そうな石でできた椅子にドカッと腰掛けます。

「どう思うとは?」

「人間どもとの最後の戦いから一年以上が経つ。そろそろマシュラどもへの略奪を開始すべきだと思うんだがな」

それに応えずチラっと話しかけてきた獣人を見たバイエヌは木でできた盃に注がれた酒をグイっと飲みました。それを見たもうひとりの別の獣人がニヤリとしてから言いました。

「ダンガ。バイエヌはこう言ってる」

「ん?」

「商人なんざ相手にしたくねえ。俺の相手は軍人だ。あの男だってな!カハハハハハ!」

「ジャドラよせ」

ダンガは挑発するようなジャドラを制止しました。バイエヌはジャドラの言葉を意に介さぬような感じで正面を見たまま盃を口にします。

「いいじゃねぇか。雪辱してぇんだろうが?あ?」

「俺は負けてない」

「あ?なんだと?」

ジャドラがやっとしゃべったバイエヌに顔をグイっと近づけます。

「聞き違いじゃねぇよな?負けてねぇと言ったのか?」

「そうだ」

それを聞いたジャドラは大声で笑い始めました。

周辺の仲間たちが何事かと話すのをやめてジャドラに注目します。

ひとしきり笑い終えたジャドラは叫ぶように言いました。

「いいかバイエヌ。俺らは負けたのさ。あの忌々しいマシュラの女にな!事実は変わらん!負けてねぇだと?まったくいい加減にしてもらいてぇな!あ?みんなもそう思うだろう!!」

周囲に同意を求めるジャドラですが、誰もが顔を伏せがちなったり他所(よそ)を見たりして何も答えません。

「俺たちは負けた!まずは認めようじゃねぇか!親父もあの女に角を叩き折られちまった!間違ってるか?」

「やめろジャドラ。そんなことを言って何になる」

ダンガはそう言ってジャドラをなだめようとします。ジャドラはダンガが伸ばした腕を払いのけて大声で言いました。

「ダンガ!バイエヌ!俺たちは三武帝と名乗って久しいが、そろそろそれも終わりだ!」

その時バイエヌが立ち上がりました。その目はジャドラを射抜くようです。

「お?!どうしたバイエヌ!言いたいことがあんだろ?ここで言ってみちゃあどうだ?!」

ひときわ巨大な体躯がふたつ向き合って今にも何かが起こりそうな気配です。周りが騒めきだしました。

「ジャドラは族長の器じゃねぇ!この俺こそが相応しい!!そう言いてぇんじゃぁねぇのかああ?!あああ?」

その言葉を皮切りに二人はお互いの腕をガシッとつかみ合いました。

「やめろっ。お前らこんなところで・・・」

ダンガが二人の間に割って入り、二人はいったん離れましたが、その眼光は殺気立ったままです。

「ジャドラ!言いがかりをつけて無駄に争うな!」

「ふん!あんただって蚊帳の外ってわけじゃないんだぜ。ダンガ!」

ジャドラはドカッと椅子に腰かけるとダンガにも挑発的な事を言い始めました。

しかしダンガは冷静でした。

「いいかげんにしろ!俺たちは三武帝なんだぞ。・・・協力しあわねばならんというこの大変な時に・・・」

「はぁ?協力?あんた本気で言ってんのかよ」

呆れたような顔で笑うジャドラにダンガが顔をしかめます。

「腑抜けるなよダンガさんよ!ダグヌンに必要なのは力だ!力こそがすべて!力の頂点を極めた者こそが族長に相応しい!・・・俺が三武帝の一人と呼ばれているのはそれに相応しい力があるからだ。お前らだってそうだろうが?」

グっと握った大きな拳をバイエヌとダンガの前につきだしたジャドラ。更に立ち上がると威圧するように周囲に向けてさらに強く拳を握り締めました。

「力の強いものが一族を率いてゆく!俺の言ってることは間違っちゃいねぇはずだ!どうだ!貴様らあぁぁl!!」

その言葉に周囲の獣人たちが呼応して雄叫びをあげ、ジャドラはそれに腕を上げて応えます。

暫く獣人たちの歓声がホールを震わせ、次第にざわめきへと収束していくと、「確かに!」そのタイミングで三武帝の隣のテーブルに飛び乗って来た獣人がいました。

「・・・三武帝を多数決で選んだ覚えはないもんね。あんたは間違っちゃいない」

突然割って入ってきた声の方を振り返ったジャドラは忌々しそうに表情を歪めました。

「ちっ。うつけが!何か用か?ああ?」

うつけと呼ばれたその獣人はジャドラやダンガたちと比べて少し細い感じでしたが、ジャドラの威嚇するような態度に怯むことなく笑い顔で応え、飄々とした感じで肩をすくめました。

「三武帝がひとかたまりになってれば嫌でも目立つし、何を話しているのかも気になるさ。誰だってね。まあ話としては面白かったけど?」

「タレンス。てめぇまさか・・・」

そこまで言ったジャドラはたまらず笑いだしました。

「プハハハハハ!すると何か。てめぇも族長の座を賭けた戦いに参加でもしようってのか?・・・だったらやめておくんだな。てめぇみてぇな痩せ狐、一撃で死ぬのがオチだ!」

周り獣が笑い出す中、タレンスと呼ばれたその獣人は困ったような顔をして、すぐに両手を上げてまあまあと言うような身振りをします。

「身の程はわきまえてるよ。あんたたちとやり合うつもりなんてサラサラないさ。・・・それに俺はいつも言ってるじゃん。マシュラたちとはやりようによっては共存できるってさぁ」

「このうつけが!」

ブンと風を切る音を伴ってジャドラが盃をタレンスに向けて投げつけましたが、細身のタレンスはそれをひらりと躱(かわ)してジャドラたちの上でトンボを切って一回転。反対側のテーブルの上にスタッと着地し、驚いたような素振りを見せます。

「おっとぉ!いきなりだなぁ。そう怒るなよ兄弟!へっへっへー!」

「我らの倒すべき敵と共存などとふざけたことをまだ言ってるのか!このうつけの腰抜けが!」

そう言われたタレンスは、卓上にスックと立ち上がって腕を組みます。

「何度も言わせてもらうけど。どうして俺たち獣人が人間たちから住処を追われるのか、疎まれているのか、そりゃあマシュラを敵にしてるからだろ?」

「当たり前だ!マシュラは我らの敵であってそれ以外の何者でもない!叩き潰すのみだ!!」

吠えるジャドラに周囲がやんやの喝采を贈ります。

「あ~あ・・・そればっか」

「黙れこの臆病者が!」

うつけの腰抜け、臆病者とまで言われてもタレンスは全く意に介していないようでした。もしも獣人がこのような侮蔑の言葉をかけられたのなら、決闘を申し込まれたのと同じであるのに。

タレンスは腕を広げて言いました。

「あんたらだって知ってるだろ?今レアン国境で帝国軍とノスユナイア王国軍がやりあいそうなことは」

「だからどうした!マシュラ同士が潰しあえば我らに利があるだろうが!」

「違うって。どちらかに加勢してやりゃあ恩を売ることができるってどうして思わないんだよ。うまくいきゃあ俺たちは誰にも邪魔されることなく安住の地、いやダグヌンの国を手に入れることができるかもしれないンだぜ。それのどこが悪いことなのさ」

その言葉に周囲の獣人たちはザワザワとし始めます。

「貴様・・・。そこを動くな!腐った性根を叩き直してくれる!」

ものすごい勢いで突進してきたジャドラを大きく跳躍して躱したタレンスは太い柱に爪をかけてぶら下がります。

勢い余ったジャドラは様々なものを壊して腕を振り回しました。

「動くなといっただろうがぁ!」

「動かなかったら大怪我じゃ~ん」

「このうつけが・・・」

歯噛するジャドラが更にタレンスを追いかけようとしますがバイエヌが立ち上がった事に気がついて動きを止めます。

バイエヌはタレンスに言いました。

「タレンス。マシュラとの共闘などありえん事だ。その点に関してはおれはジャドラと同意見だ」

「お!?だよなあ兄弟」

やれやれといった感じのタレンスに今度はダンガも。

「ああ。俺もだ」

ガックリ肩を落としたタレンスは柱から飛び降りると片足でバランスをとりながら腕組みしました。

「聞いたか腰抜け!我ら三武帝全員がお前の言ってることは間違ってると言ってるんだ!わかったかバカが!」

さっきまで三武帝の結束を壊すような言動をしていたくせに。タレンスはそんなことを思いながら変な顔をします。

バイエヌはタレンスに言うように見せて、周囲の者たちに言い聞かせるように声を大きくして言いました。

「また数年すれば我らは力を取り戻す。そうなれば今度こそ奴らに我々の本当の力を思い知らせてくれる!」

獣人たちの雄叫びが上がります。

「また負けたら同じことの繰り返しじゃないか」とタレンス。

「そんなことにはならん!」

「勝負は水物だって」

バイエヌはそれに応えます。

「タレンス。貴様はマシュラではなくダグヌンだろう」

「そうだけど?」

「ならば一族の誇りを穢すような事を言うな。我々の中にマシュラと共存しようなどと思う者はただのひとりもおらん。くだらんことをいう暇があるならもっと武術や体術に磨きをかけろ。それがダグヌン一族に対して戦士ができる最大の貢献というものだ」

不服そうに眉間にしわを寄せ、首をブンブン振ったタレンスはひとしきり肩を上下させました。

「硬いなあ・・・硬いよバイエヌさんは。・・・ちぇ。もういいや・・っと!」

太い柱に爪をかけてカカカカカという音を立てながら天井に開いた天窓から外へ出ていってしまいました。

それを見て舌打ちしたジャドラは大きな鼻息を吹き出すと立ち上がり、「興が削げた」そう言ってその場を去り、少し離れた自分の取り巻きのところで両側に女をはべらせて酒を飲んでいます。

バイエヌはふと視線を上にあげ、いつもグナスがいるテラスが無人であることにため息を漏らし盃を煽るとダンガが彼の肩に手を置いてその場を去っていきました。

バイエヌはたった今自分が言った”あと数年すれば・・・”という言葉に疑念と苛立ち、そして焦りを心に同居させていました。

なぜなら。

一年前の戦いで半数以上の戦士を失った獣人はそれでも一万を超える人口がいましたが、それは女子供を入れた数です。ノスユナイア王国軍との戦いで失ったのは大部分が歴戦の戦士で、言ってみれば戦闘の主力となる実力の持ち主ばかりだったのです。残っている戦士はまだまだ伸びしろのある若者が多く、それらは勢いがあっても実力の伴わない者達。

”数年ではとても足りん。どう考えても十数年しなければマシュラ族とまともに戦うことすらできんだろう。力を蓄える為に山岳地帯の深部へ退却したのは正しい判断だ。

族長は正しかった。

戦闘前族長が言っていた、今回の戦いですべてに決着を付けるという言葉が本心からの、本気だったことは事実だった。オヤジが族長になってあれほどの勢いが持てたのは初めてだった・・・それでも我等は負けた。

十数年後我らはふたたび力を取り戻せるかはわからんが・・・ハッキリしてる事がひとつある。・・・十数年後、奴は・・・”

バイエヌはダグヌン族である事に誇りを持ちそれに殉ずる覚悟もしていました。しかしどうしても譲れない気持ちを胸の中で静かに燻らせていたのです。

”我々にとって十数年は短い。しかしマシュラにとっての十数年は・・・違う”

バイエヌは自分が一族を率いる者のひとりであることをよく自覚していました。それでもこの十数年という年月は、統率者の一人である前に一人の戦士である彼に重く伸し掛かるのです。

そしてそれを思うたび、彼の頭の中に響くのは。

”まだ終わってねぇ!”

戦場でナバ=コーレルが言ったあの言葉は、一年経ってもダグヌンの戦士バイエヌの脳裏にこびりついて離れなかったのです。

◆創世歴3734年3月4日早朝

「後見人の娘を陛下に?モルド大佐。私がそれを許可するとでも?」

「それはわかっている。だからこそこうして頼みに来ているのだ」

カフラー委員用の執務室にやってきたモルドはそう言って部屋の主と視線を戦わせました。

「貴公はエノレイル捕縛の詳細を一切明かさない。それはいいだろう。ここはそういう組織だからそれについては今はとやかく言わない。だが王妃様が亡くなられてからエデリカは陛下のお傍にずっといたのだ。仮にエノレイルに貴公の言う疑いが実際にあって、それにエデリカも加担していると仮定しよう、だとするとこれまでの間に事を起す隙はいくらでもあったはずだ。それが無かったという事は危険はない。そう思わんか?」

執務机の向こうに座ったカフラーは暫く腕を組み、顎に手を置き、思案していました。これがあまりにも長かったのでモルドは机に手をついて身を乗り出します。すると。

「時間を」

「?」

「反国家審問委員会はあなたの提言を検討する。そのための時間を頂きたい。期限は明日の夜でいかがかな、大佐」

取りつく島もなく撥ねつけて来ると思っていたので驚きと拍子抜けを表情に同居させたモルドは言葉に詰まりました。

「まだ何か?」

「いや・・・明日だな。その時にまた。では失礼する」

モルドがドアを開けて部屋から去ると別のドアから男が現れました。

「委員長。良いのですか?」

「甘すぎるかね?」

「いえ。私は委員長のご判断に順じます」

「ふん。・・・で?エルウェース君。ゴネリア室長の消息は?」

「率直に申し上げますが、あの男の能力をもってして自分を死んだ事にすれば果たして真実かまやかしか我々でも見分けは中々・・・」

カフラーは目を閉じて鼻から息を吹き出しながら言いました。

「それは皮肉かね」

「ふふ。まさに不測の事態ですからね。・・・そういうワケですので今のところ報告できることはありません」

「君は事態の緊急性と重要性を判っていないように見えるが?」

「まさか」

「本当かね?」

「勿論です。私はゴネリア室長が有能な男だと言いたかっただけです」

エルウェースは笑顔が自然でわざとらしくありません。作り笑いは目を見ればわかるのでカフラーは咳払いをして副官の思惑を吹き飛ばします。

「室長抜きで委員会を招集する。手配しておきたまえ」

「承知しました。では午後の会議の議題という事で」

「それと」

「はい?」

「調査の秘匿性を重んじたまえ。特に近衛と接触が多い情報部に悟られないように」

「心得ております委員長。では」

エルウェース次官が部屋を出て行った後、カフラーは窓の外を見ながらつぶやきました。

「ゴネリア・・・。やつめ、まさか・・・」

王城第三層にある近衛隊詰め所に戻ったモルドは報告書類に目を通していましたが、ほんのわずかな空気の揺らめきに視線を動かします。

「大佐」

何も見えないところから女の声だけが聞こえました。

「首尾は?」

「退役でした」

モルドの眉間にしわが刻まれます。

「大佐。実はちょっと気になる事が」

「どうした」

「退役の日付なんですけど、おそらくクダーフが密書を持って城に着いた日あたりのような感じで・・・」

「到着直後か・・・わかった。他には?」

「クダーフの住所と現役時の部屋番号などを」

「よし。師団兵舎で待機だ。詳しくはそこで聞く」

「はい」

声の主はロデルでした。

エントレ=クダーフの名簿には退役という表記があったという報告。これは更なる調査を要する事を意味しました。すぐに魔法院へ赴いたモルドはツェーデルに結果を伝えます。

「これをカフラーに伝えるべきか・・・」

反国家的犯罪の兆しともなればカフラー委員長に報告すべき事です。しかし無実のローデンを捕縛した事がそれを躊躇わせました。

「大佐。どうでしょう。まずは情報部に探らせては?」

「マリウスか・・・」

「ただし、あなたが直接行って彼に他言無用を約束させた方が良いと思いますよ」

モルドが言えば効き目がある。モルド効果とでも言えばいいのでしょうが、ツェーデルはマリウスと言う男をよくわかっていました。

「わかった。行って来よう」

ツェーデルが頷きます。

「マリウスのところへ行ってから師団兵舎へ行ってくる。まだクダーフの持ち物があれば手がかりになるかもしれん」

「遺体が出る恐れもあります。気を付けて」

「うむ。魔法院で待っててくれ」

「わかりました」

◆●◆●◆●◆

「待たせた」

モルドが第八師団兵舎の第一会議室に到着しそう言うと、ゆらっと空間が揺らめき、そこから溶け出るようにロデルとレンが現れました。

「お似合いですよ大佐」

身元がバレない様にと言う配慮で着ているフード付きの防寒具はおそらくモルドの私物なのでしょう。フードを被れば顔も隠れるので好都合ですが、大男である事までは隠せません。

「今が冬で助かった」

「ははは」

「大佐これからどうすれば?」

モルドは立ったままで話を始めました。

「まずクダーフの生家をマリウスに探るよう依頼しておいた。他言無用を約束させてな」

「なるほど」

「長官はなんて言ってました?」

「・・・気になるのかスール曹長」

元上司の反応がどういうモノだったか興味がわいてしまったのです。

「ええ、まぁ少しだけ」

「奴も専門家だからな。口止めは承知した。だがなぜ退役した、しかも自分の部下ではない者の現状を知りたいのかと訊いてきたよ」

それはそうだろうとレンは思いました。

「なんて答えたんです?」

「現状がわかった時点で教えてやると言っておいた。だが手紙の件についてはまだ何も言っていない。下手に動かれて敵に証拠隠滅をされでもしたら厄介だと思ってな」

「大佐は手紙がまだ処分されずにあると?」

「そう期待している」

ロデルが頭を傾げて言いました。

「でも・・・私ならそんな後々足がつきそうな証拠はさっさと焼き捨てるかしちゃいますけど・・・」

動かぬ証拠となってしまう物件をわざわざ持ち続けるのは危ないと思うのは当然です。

「確かにな。しかし策謀に長けた人間ならば、その手紙を自分から目を逸らすために利用することも考えるだろう」

その言葉にレンが微妙な表情で反応します。

「誰かにそれを押し付ける・・・とか?」

「そうだ。・・・だが現状ではガーラリエル閣下からの手紙を奪取できる立場にいる人間も、私に成りすませる人間も、そしてそういった策謀に長けた人間も・・・つまり容疑者は大勢いる。手紙を偽造することで利益を得る人間も想像すればいくらでも出てきてしまう。それをしらみつぶしにし探り始めた時点で犯人が危機感を募らせ、証拠隠滅に加えて姿を完全に消されては手も足も出なくなってしまう」

「そうですか・・・やっぱり大佐の・・・」

「ん?」

「いえ、なんでも」

やはり大佐の頼みだから依頼を承知したんでしょうねと言いかけました。実際そういう依頼をした場合、マリウス長官なら見返りを必ず求めてくると思っていたのです。

「クダーフの部屋はまだ調べてないな?」

「ええ。こちらです」

3人は両側が教室や倉庫になっている長い廊下を歩いてゆきます。明り取りの窓から洩れる光があったので思ったより明るく、歩くのには困りませんでした。レンは歩きながら報告を始めます。

エントレ=クダーフ。伝令兵。貴賜名なし。30歳。20歳の時に王国軍入隊。退役時の階級は軍曹。レンは抑揚のない口調でここまで言うと、今度はロデルが思い出すように人差し指を前後に振りながら続けます。

「クダーフの実家は城から300kmほど西へ行ったノスユナイア湾の北岸ですね。軌道サーリングなら城下町駅を朝出て夜半前には着くと言った距離です。親はあのあたりを所領にしているキーン公爵の営む農園の小作人です」

ロデルの話を聞いて、後見人候補だった一人かとモルドは思い出し、頷きました。

「キーン公爵か」

レンがそう聞いて以前諜報員だった頃に調べた事を思い出しました。

ニース=パラッツ=キーン公爵。

60歳。ニンフォル河の河口から東の地域に渡る広大な土地で農園を営む貴族。彼自身は元老院議員ではないがキーン一族からは多くの議員や上級士官、官僚を輩出しているので、軍事や政治の情報には通じている。

「両親は健在か」

「いえそこまでは。でも生家の記録が残っているという事は親でないにせよ誰かがその地に住んでいる事は確かでしょう」

「ふむ・・・」

「あと先ほどの件ですけど」

「本国到着直後に退役届を出しているという事だったな」

「はい。まあ隊では孤立していたのでそれが原因とも思うのですが、なにか最初から予定通り、って感じの辞め方な気がして」

モルドはロデルとレンの言いたいことを察しました。

「つまりクダーフは偽手紙、そして名簿の改竄をした輩の一味だったと?」

「想像ですけど」

「まあその可能性も視野に入れて考える必要はあるな」

「あとひとつ気になったんですが」

「ん?」

「大佐も気が付かれていると思いますが、クダーフの自主退役の報せはもちろんガーラリエル司令官に届いているんですよね?」

「それはそうだろう。届いていなければ確認の使者を寄越すだろうしな」

「じゃあやっぱりそれも誰かが・・・」

「そうだ。偽の退役の報せをガーラリエル司令官に送った者がいるという事だ」

レンが事の成り行きを口にします。

「クダーフが城に到着、密書を誰かに渡して退役を願い出る、そのまま帰郷、国務院の誰かが退役の報せを書いてレアンに送る・・・」

「生きてればそうよね」

密書は受取人であるモルドに直接手渡されますが、退役届は国務院で処理をします。

「国務院長は知らないんですかね?」

モルドは首を振ります。

「一兵卒の入隊も退役もひとりひとりチェックをするのは院長じゃない。窓口対応部署の部員だろう。昨晩それを収めたところにお前たちが入って情報を得て、今我々はここにいる」

「だとすると国務院の担当部員に偽手紙や偽退役届を書いた者がいたってことですよね?」

「その確率は高い。・・・だがいいかメイラード、スール。先走りはするな。まだクダーフがどうなっているかすらわかっていないんだ。推測はいくらでも出来るがまずは事実を順に確かめる必要がある。いいな」

「は・・はい」

話がひと区切りした時に目的の部屋の前にたどり着きました。

「ドアは・・・開いてるぞ」

「!」

「スール。ここで見張れ。まず私が・・・」

「いえ」

ロデルはそう言ってホワンと薄い桃色の膜で自分を包んで中へ入ってゆきます。防御魔法膜の光が部屋の奥へと進んでいきました。

「気を付けろ」

暫くするとロデルがモルドを呼びました。

「どうだ」

「大丈夫。誰もいません」

部屋は二人部屋でベッドは部屋の左右に一台ずつ置いてあり、入り口から向かって左側が明らかに使われている状況でした。もう片方はクッションもシーツもなくベッドの木枠だけがむき出しになっています。

「お前たちの話だとクダーフは二人部屋をひとりで使っていたんだったな?」

「ええ」

「死体があるかもと思ったが・・・。とりあえずここを調べよう」

部屋の鎧戸を閉めてから発光クリスタルで部屋を明るくします。

書棚に並んだ数冊の本をパラパラとめくってみたり、棚の奥を調べますが、怪しいものは見えません。

「メイラード。そっちを持ってくれ」

ベッドを持ち上げてずらすとそこにはあまり好ましくない物が現れました。

「これは・・・」

モルドが手に取ったのは書籍です。そこには「黒魔法にできる!」という見出しが見えました。

「?!」

「クダーフは魔法兵では・・・」

「ええ。魔法兵ではないです」

「とすると・・・興味本位でこんなものを見ていたという事か」

黒魔法はその使用において厳しく規制されますが、その知識を得る事もまた違法とされています。しかしロデルはその本を見て何かに気が付いたようでした。

「待ってください大佐。これ・・・」

「ん?」

モルドから本を受け取って中をみてロデルは薄笑いを浮かべました。

「・・・ああ。これは」

「なんだ?」

「これは魔法改造をして遊ぶ趣味の本です」

「趣味?危険ではないのか?」

「ええ。私も学生の頃こういうの読んで呆れてました。私たち魔法使いから言わせれば無駄な努力ですよ」

「すまんがわかるように説明してくれんか」

魔法には疎いモルドが顔をしかめます。

「既存の赤魔法書式に勝手な魔法文字を書き足したり、書式そのものを書き換えたりして使ってみるんです。これには赤魔法を改造して黒魔法に出来るかもなんて書いてありますけど、絶っ対うそっぱちです。ツェーデル先生に聞いてみてください。鼻で笑いますから」

魔法書式は最初から最後まで決まった形があって、同じものはひとつもありません。そのどこか一つでも違っていれば書式そのものが破綻して何も起こらないのです。

「そうか。ならば危険思想の持ち主では・・・」

「黒魔法は普通習いませんから、こういう本に書いてあることは出鱈目ですよ。もしも本物なら検閲に引っかかってお縄ですよ」

ロデルはベッドの下に平積みにしておいてある書籍の群れを見て何となくその傾向が読み取れました。

「クダーフの見てた本って、傾向的に赤魔法や白魔法では出来ない事を書いてあるものが多い気がしますね。それに・・・他人より抜きんでたいとか、人の上に立ちたいとか、そういう感情が読み取れる気がします」

モルドはそれに付け加えるように言います。

「体術や対人戦の教本もあるな。私も読んだことのある本がいくつかある」

「・・・大佐。クダーフって協調性がないって言われてたんですよね?」

「そうだな・・・」

「そんな人間が指揮官にあこがれるってちょっと・・・」

自分の資質をまったく知らずに人の上に立つ。その部下になった者はとんだ災難でしょう。ロデルは何となくどんよりとしたものを感じてしまいました。

「憧れるくらいは誰でもするだろう。ん?」

モルドは本が一冊はいるぐらいの箱を見つけました。ひもで縛ってあります。

「開けて見るか・・・」

そこには2冊の帳面が入っていました。

「やだこれ・・日記だわ」

「日記か・・・ここで全部を見るのはまずいな。お前たちの部屋に持って行こう」

その時レンに呼ばれたロデルが入り口に行くと。

「ちょっと変わってくれ」

「いいけどなに?」

「物を隠すときに最適な場所があるんだ。何かあるかも」

「へえ?」

「みなまで聞くな」

「ったく」

レンは部屋の中に入るとベッドの上に登って天井の板をゴンゴンと叩き始めました。そしてレンがグッと天井の板を押すとそれが上に持ち上がります。天井裏に首を突っ込んでクリスタルで照らし、何かないかと360度ぐるりと見まわしました。

「ん?・・・あっ!」

「何かあったか?」

「はい。箱が・・・」

奥の方に見えているその箱は手を伸ばしたぐらいでは届かない位置にありました。これは埃だらけになるのを覚悟して潜るしかないかとため息を漏らしたレンの視界にちょうど箱まで届くぐらいのかぎ爪付きの棒が入って来ました。

「なる・・・」

カギ爪で箱の角を何度かひっかけて引っ張ると簡単に手元までもってくることが出来たので、クダーフも同じようにして取り出していたのでしょう。

その木箱の大きさは両手で持つほどでしたが縁止めのしてある頑丈なものでした。重くはありませんでしたが錠前がぶら下がっています。

「カギを壊せば開けられそうだな」

「大佐。開けるのはまずいと思います。鍵がかかっているという事は魔法による工作がしてある可能性もあります。ツェーデル先生に見てもらいましょう。それにちょっと気になりますね」

「ん?」

「埃ですよ」

そう言われてモルドは合点がいきました。屋根裏と言う密閉空間ですが今そこに手を伸ばしたレンの着ている服の袖は埃まみれなのに、箱は埃がほとんど被っていませんでした。レンは手に持ったかぎ爪付きの棒を見せながら言います。

「おそらく定期的に取り出していたんでしょうね」

「それとも最近だれかがそこに置いたかだな」

誰か。クダーフは生きているのか、まだ死んだと決まったわけではありません。

「他には?」

モルドはさらに探すよう言いましたが、それ以上は何も見つかりませんでした。

天井の板を元に戻し、ベッドの位置を直してくる前の状況に戻すと3人はクダーフの部屋を後にしました。

レンの部屋に着くとモルドは箱と日記を背嚢(はいのう※バックパック)に入れました。

「日記はお前たちに任せる。内容を調べておいてくれ。私はこれをツェーデルに見てもらってくる」

「はい」

「それともうひとつ、お前たちに頼みたいことがある」

まさかまた何かを盗めとか言い出さないよな?レンは内心そう思いながら背筋を伸ばします。

「お前たち。あの部屋を見てどう思った?」

レンは顔をしかめましたが、ロデルはすぐに言いました。

「・・・もしかして誰かが荷物を取りに来るとか?」

ロデルの言葉にモルドは頷きます。

「ん。退役届が出されて3か月も経つのに部屋の荷物に手を付けられた様子がまったくない。・・・偽手紙に名簿の改竄。そこまでしておきながらクダーフの部屋をそのままにしておくというのは合点がいかん」

レンは思考を巡らしてハッとしました。

「それじゃあ司令官に退役の手紙を出したのも、名簿に退役という記録を作ったのも・・・国務院以外の人間って可能性もありますよね?」

正式に退役届を出しているのなら、軍隊の管理をしている国務院の職員が兵舎の片づけを行います。

「そういう推理もできる。だが今はまだ不確定要素が多い。決めつけるな。・・・しかし、もしも今の今までクダーフの部屋を片づけていない理由がまだ見ぬ敵の手落ちなら、のこのこ現れたそいつを捕まえて真実を知ることが出来るかもしれん」

果たしてそんなことあるだろうか。3か月も放っておいて今更?もしかして見張りは自分たちのすることなくなっちゃったから?ロデルもレンも同じ思いを抱きました。

モルドは背嚢を背負いながら言いました。

「もう一度言うぞ。先走りはするな。まずはあの部屋を見張れ。クダーフの生家の状況は、マリウスの仕事が早ければ明日の夜には届くだろう。とにかくマリウスの調査結果が出るまで迂闊な行動は厳禁だ。くれぐれも姿を晒すなよ」

「あ、でも大佐」

「ん?」

「もしも誰かが来たらどうしたらいいんです?」

「来たのが複数人だったら?」

「スール、メイラード。お前たちほどの兵士が本気でそれを言っているとしたら、ガーラリエル司令官はどんな顔をするかな」

二人はお互いの顔を見て反論できなくなります。そんな彼らにモルドは更にこう言いました。

「箱をツェーデルにみてもらったら戻る。それまでしっかり見張っていろ。もし誰かが来てクダーフの部屋に入ったら遠慮するな。日記も調べておけよ」

高い防御力の防御膜魔法、これは膜の中に敵を封じ込める事もできます。そして二人ともが姿を隠すミノー、攻撃用の赤魔法。確かに自分の身を守る術も戦いに必要な技術も力も彼らは持っています。しかし相手がわからないのは不気味です。

受け取った箱にもしも魔法による施錠、或いは罠が仕掛けられていないかを調べるためにツェーデルは写念魔法を誓いました。この魔法によって何かが仕掛けられていれば魔方陣が浮かび上がります。それを読み解くことでどんな魔法であるかがわかるのです。

「どうだ?」

「・・・大丈夫です。特に魔法はかけられていませんね」

魔方陣が元素変換されて光が散っていきます。

「そうか。ではここでカギを壊しても?」

「ええ」

モルドは持っていたハンマーでカギを壊し、蓋を開けました。

「指輪?か・・・」

「大佐まってください」

手を伸ばそうとしたモルドを制してツェーデルは厳しい顔で箱の中身を覗き込みました。

そして数秒後。訝し気にツェーデルは言いました。

「これは、魔噐ですね」

「魔噐?本当か」

「ええ、間違いありません。魔噐特有の波動が感じられます。でもこれはとても珍しい・・・」

ノスユナイア王国だけでなく、殆どの国で魔噐は所持するのに届け出が必要です。届け出られていないとしたら違法所持と言う事になります。モルドが箱の中に見たそれは指輪に黄色く光る小さな石が嵌め込まれていました。

「全部そうなのか」

「ええ」

箱の中には丁寧に綿入り布が敷き詰められていて、すべての指輪はその形の通りに設えられた窪みに埋め込まれていました。

「これは蛍石と呼ばれる鉱石です。しかも天然の」

「珍しいのか」

ツェーデルは注意深く写念魔法を使って魔噐を調べて問題ない事を確認するとひとつをつまみ出します。手で包み込むようにすると、石の部分がほんのりと発光しています。

「魔噐は加工するとその力を失います。カレラさんの持っている杖も折れたり削ってしまえばただの棒切れです」

「あいつはいつもあれで地面をコツコツやってるが・・・」

ツェーデルはほほ笑みました。

「魔噐の素材はそんなことではすり減らないんです。それが魔噐である証です。でも同じ指輪が5つもあるなんて珍しい・・・おそらくこの指輪を付けて使う防御魔法は通常の3・・・いえ5倍は強固な盾になりますね」

「5個全部つければ?」

「いえ、魔噐は身につけた数だけ効果が倍加するわけではないのでひとつでです」

モルドは少し驚いたようでした。低く喉を鳴らします。

「魔噐は基本的に天然素材なので属性は地属性になります。そしてその素材が現出させる魔法に影響を与えます。カレラさんはあの杖で魔力を増幅して岩塊の精霊兵を召喚しますが、木材でありながらあれだけ強力な精霊兵を召喚できるのは、あの魔噐の制作者がカーヌという種族的に近しい存在だったからでしょう」

魔噐には相性問題があります。相性問題が起こる原因はわかっていません。100%ではありませんが同種族が作った物の方が相性が良いというのは経験則から成る定説となっていました。

「ふむ」

「もっとも魔噐を使う本人の資質や素養もあるのですが・・・。この蛍石、もしもカレラさんとの相性が良ければ、これで現出した岩塊の精霊兵はかなり・・・」

「そうだな。だがそれよりも問題はどうしてこんなものをクダーフが持っていたか、だ」

入手先がどこであるかはわかりませんが、魔噐を積極的に見つけようとする人間は限られています。

「どこぞの発掘屋か、それとも違法に取引をしている闇商人か・・・いずれにしてもクダーフの交友関係を調べる必要がありそうだな」

モルドは指輪が埋め込まれている部分が箱の半分に過ぎず、残り半分を占めている大きな丸い窪みが気になりました。

「この箱の窪みは全部指輪が嵌っているが、こっちの大きな窪みはなんだ。こっちにも魔噐が入っていたのか・・・?」

ツェーデルは顎に手を当てて考え、言いました。

「どうかしら・・・この大きさだと天然の玉や石・・・それとも」気が付いたように顔を上げます。「腕輪、もしくは足輪や首輪ですね」

「直径30cmはあるぞ」

ツェーデルはモルドの二の腕を指さしました。

「大佐。あなたの腕になら丁度いいですよきっと」

そう言われてフッと息を吐くモルド。

「まあここにない以上、形は想像の域を出んな。とりあえずこの箱を元の場所に戻すついでに日記の事も聞いてくる」

「私は諡号の儀式の進行状況を伺いに行かねばならないので、その後審問委員会の先生の所へ。大佐は」

「私もなるべく早くいく」

「わかりました」

「”黒魔法を試してみるがうまくいかなかった・・・。私は剣士だが魔法力も少しはある。これは才能だ。なのにこれを誰も認めようとしない。だがついに成功した。水属性の赤魔法だが水が出た。雫ほどだが魔方陣が現れて魔法が現出したのだ。これを黒魔法に変換できれば最高だ”・・・ご苦労さんだな」

声に出して日記の中身を読んだレンは鼻から息を吹き出します。

「あのベッド下の本に書いてあった事を試してるみたいだな・・・・さしずめ研究記録ってところか」

「うん・・・こっちも似たようなもん・・・」

ロデルは帳面に視線を落としたまま言いました。

「ちゃんと見張っててよ?」

「大丈夫。情報部仕込みだぜ?」

「さっきの?」

兵舎の扉は内開きです。レンは視認出来ないほどの細い糸をクダーフの部屋の扉の下から部屋の中へ通すと内側のドアの取っ手に結び付け、その紐の反対の端は手に持っています。

「こうしておけば覗くことなくドアが開けばすぐわかる。覗くって行為は言い換えてみれば向こうからも見えるって事だからな。見ることなく見張る。これぞ究極・・・」

その講釈を聞いていない風のロデルにレンは肩をすくめ、彼女と同じように帳面に視線を落とし読み始めました。

彼らはクダーフの部屋から二部屋離れた部屋を抉じ開けて見張っているのです。

「あとどれぐらい?」

「なにが?」

「ページ数」

ページをパラパラとやります。

「半分ぐらいかな」

「そ」

今のところロデルもレンも記録の中に取り分けて気になる事も見出せませんでした。

「・・・ん?・・・これって」

「どうした?」

ロデルは紙面を指さした。

「見て。”今日は魔噐を使ってみた・・・”」

「おいおいおい・・・こりゃあ・・・」

続きを読みます。

「”炎が出た。蝋燭ほどだが、訓練次第ではもっと大きくできるだろう”」

「・・・こいつ」

ロデルはレンを見て肩をすくめました。

「魔噐が本当に本物だとすると、大佐が持ってた箱の中身・・・」

「可能性はあるな。確認しに行くか」

「先生のところで見てもらったら戻るって言ってたんだし、待ってようよ」

「でも魔噐だぞ?違法所持だろきっと」

「かもね」

「かもって・・・やばいだろ?」

「落ち着きなさいよ。あんただってわかってるでしょ?」

そう言われてレンはすぐに喉を鳴らして天井を見上げます。

「そりゃあ・・・。魔噐が本物で、蝋燭ほどの炎しか出せないならこの人の魔力はまったく使えない・・・」

「才能なしよ」

魔噐を使うと魔法使いとしての資質があるのなら、カレラのように魔力の明らかなる増幅が顕現します。

「魔噐が本物であるかより、この場合どこから手に入れたかじゃない?」

「所持許可の届け・・・か」

「帳面にそれが書いてあるかも」

目的が絞られるとレンはやる気を出したようです。

「よし・・・」

ロデルの帳面にはそれ以降、魔噐を使った結果が記録されていましたが結果は最初と変わらないという記述だけがあります。

「お!・・・来たぞこれ」

「なに?」

”今日は特別な日になるかもしれない。ある商人に頼んでおいたものがついに手に入った。早速今夜試してみよう”

「日付は去年の5月か・・・」

「こっちの記録の日付はそっちの続きになってるから、この人ずっとあの部屋で魔噐を使って実験してたのかしら・・・」

「どうやら違法に手に入れたみたいだな。商人の名前は書いてないけど・・・・日記の続きに魔噐がずっと出てるみたいだ」

ロデルはハッと気づいたように自分の持っている記録をめくり始めました。

「おいおい。ちゃんと読んでるのか?」

「まって・・・」

レンがシャカシャカとページを手繰り続けるのを見ているとロデルの手が止まります。

「・・・・」

「?」

ロデルがニヤッとします・

「・・・・・・・・・・見て」

レンが言われるままに見てみると。

”この魔噐は不良品かもしれない。確かに魔法の増幅は見られたがこのわたしの才能に見合った結果がまったくでないのはきっとこいつに問題があるからだ”

「おやおや・・・物のせいにし始めたな」

「そうよ。何となくクダーフの性格がわかってきた」

「?」

「こういう性格の人間が不良品と思い込んだらあとは売主に苦情を言うに決まってる」

レンはやっとピンときました。

「売主は?」

「まって・・・」

またシャカ、シャカ、シャカ、シャカ、とページを手繰り始めるロデル。レンも隣で紙面を凝視します。5枚ほどめくると最後のページです。すると。

「あ」

「お・・・」

「見つけた」

”やっと3日間の休みが取れた。明日はマルマディオ商会へ行って返品するつもりだ。不良品を売りつけたことを後悔させてやる。”

「マルマディオ商会?聞いた事あるか?」

「しらない。・・・でも三日間も休みを取らないといけないようなところとなると・・・」

「商会っていう名前だと商社っぽいな。一般の小売店じゃない感じがする。となると港町に商館を構えてるかも・・・」

ロデルは胡坐をかいて座って背中を丸め、口に手を当てて考え込んでいます。

「だけどこの入手先・・・まっとうな会社のかしら・・・」

「まぁ魔噐販売してるとなれば・・・」

「となると、仕入れ先は発掘屋とか、下手すれば闇商人」

ロデルは目玉だけで天井を見て大きく嘆息しました。

「こいつ。・・・自分が何してるかわかってないんじゃない?」

魔噐の無届所持は違法で処罰の対象となる犯罪です。

「後先は考えてなさそうだな」

「一事が万事、そういう人間性なのかも・・・。でも繋がるのかなあ、これ」

「ん~」

クダーフは魔噐の違法所持をしていましたが、それによって何かを企むと言った感じは日記の内容からは感じられませんでした。偽手紙や改竄と果たして繋がっていくのか、あれこれと可能性を考え続けていたレンは、ふと以前マリウスから聞かされた言葉を思い出したのです。

《こだわりすぎると・・・》

《ひとつの事にこだわりすぎると・・・憶測と》

《窒息するよ》

《ひとつの事に》

《煙に巻かれて窒息するよ》

《ひとつの事にこだわりすぎると・・・憶測という名の煙に》

《ひとつの事にこだわりすぎると・・・憶測という名の煙に巻かれて窒息するよ》

◆●◆●◆●◆

自分は諜報員に向いてない。

レンはその事に自覚的でした。

以前、諜報の仕事である貴族の調査をしているうちに、住民から集める税金を水増ししてピンハネしている事実が発覚した事が有りましたが、情報部長マリウスはそれを告発することもなく、ただ事実として内部諜報記録として保持するに留めることで終わらせたのです。

そして似たような事が何度も続くと、流石にどうして告発しないのかと疑問を持つようになりました。

実際に虚偽の税金徴収で苦しんでいる民がいるのにそれを見過ごすのは信義に悖(もと)る。マリウスに犯罪行為を故意に看過(かんか)するのはどうしてなのか、そう質問したのです。

帰ってきた答えはレンにとって許容できるものではありませんでした。

「スール君。諜報員は兵士でもなければ警士官でもない。ましてや裁判官でもない。貴族の弱みを握る必要があるのは、国家に仇為す事をしでかした、もしくはしでかそうとしている疑いや事実が発覚した時、あるいは我々情報組織に対して何らかの圧力をかけて来た時に、こちらが持っている情報で牽制や脅しをかけて暗々裏にやめさせる為なんだ。・・・で、もしもそれでも相手が引き下がらなければ情報を第三者に意図的に漏らし、我々以外の誰かを利用して告発に導くのさ」

つまり徹底的に自分の手は汚さず、諜報部が関与していることさえ隠し通すという事です

「たいていはそれで片が付く。・・・我々としてはなるべく事を荒立てたくはないからね。じわじわ外堀から埋めるような感じで追い詰めて、丸裸にした上で没落させられれば最上。・・・そのために材料と言う名の弱点を暴いては貯めておく・・・ってとこかなぁ。ふふふ」

マリウスの楽しそうな顔は今でも忘れられませんでした。

犯罪者は告発されるべきで、公正な裁きの場に引き摺りだして断罪されて然るべきとレンは思っていました。しかしマリウスの話の内容はとても公正さを期待できないものでした。

これでは断罪というより、自滅を促す為の陰湿な追いつめ工作です。告発さるべき者を罪人にすることすらできません。

「僕たちがしてはいけないことは、狙いを定めた標的に思い入れしない事。・・・だけど君みたいな新人君たちにありがちなのが『同じ王国の民だから敵じゃない』『裁判で有罪にして反省を促せば更生する』って思いこんじゃってつい同情しちゃう事なんだ。その挙句に自分の善意とやらにこだわって、それを正当化するために憶測をぐるぐると巡らせて・・・こちら側にもあちら側にも行けなくなって窒息してしまうんだ。あっぷあっぷってね。

そんな新人君はこれまでも何人かいてね。みんな諜報部をやめてもらってる。あ、念のため言っとくけど、やめてもらった新人たちは生きてるよ。ふふふふ。

君も気を付けたまえ。ひとつの事にこだわりすぎると・・・憶測という名の煙に巻かれて窒息するよ」

レンに情報組織から抜けることを決心させたのは、起こった事件に関係ある者ない者を問わず巻き込み利用し、必要とあらば騙したり陥れたりするという卑劣さにもありましたが、何よりもこの陰湿さが嫌だったのです。

◆●◆●◆●◆

「レン。聞いてる?」

「わ!」

目の前に突然現れたロデルの顔に驚くレン。そしてレンの声に驚くロデル。

「わっ・・・な、なによもう!ぼーっとして・・・」

「あ・・・ごめん。考え事してて・・・なに?」

「だから、クダーフと偽手紙、名簿改竄のつながりよ。どう思う?」

「いや・・・あのさ。クダーフの行状と偽手紙や名簿改竄が繋がるかどうかを考えるのは、今はよそう」

「え?」

ロデルがいつものレンらしくないと目をまぶしそうにします。

「いや、ほ、ほら!大佐も言ってただろ?先走りはするなって。な?」

「う、うん・・・」

その時でした。

「!」

レンが持っていた糸が引っ張られたのです。

「嘘だろ」

「来た?」

「おい、私だ。スール、メイラード、どこにいる」

その声はモルドでした。

「なんだ・・・」

「びっくりしたぁ」

二人はドアを開けて外へ出るとモルドを認めて歩み寄りました。

「待たせたな。ほら、腹が減ってるだろう」

「え?」

「わお♪」

思いがけない差し入れに二人は喜びました。

「その前にスール。この箱を元の場所に戻しておいてくれ」

「あ・・・もしかしてこれ、魔噐・・・ですか?」

「なぜ知ってる」

レンはロデルと視線を交わして答えました。

「日記に魔噐を使った魔法実験の記録が多数出てきたので・・・」

「そうだったのか」

「やっぱり魔噐なんですね?」

「んん」

モルドは箱の中身を説明しました。

「指輪ですか・・・」

「5つも・・・。・・・確かに珍しいわね」

「で。日記には他に何か書いてあったか?」

ロデルはクダーフが魔噐を入手したであろう”マルマディオ商会”の事を話して聞かせました。

レンが箱をもとの場所に戻し、帰って来ます。

「マルマディオ商会・・・」

「調べますか?」

「いや。お前たちは引き続きここで見張ってくれ。動くにしてもマリウスの調査結果を聞いてからだ。出来る事ならクダーフ本人から話を聞きたいからな」

「でも大佐。箱の鍵、壊してしまったんですよね?バレませんか?」

モルドが鍵開けの技術を持っていない事は責められません。

「私もまずいとは思ったんだが、物がモノだ。違法所持だから何とでもなるだろう。それに私自身あまり期待してないからな」

「え??」

モルドは事も無げに応えました。

「あの箱を取りに来る者が現れる確率だよ」

「そんな大佐・・・」

見張りを命令した本人の言葉だけに脱力します。

「そうはいっても確率がゼロという訳じゃない。引き続き見張りを頼むぞ」

諜報員はやめたのに、そう思いながらロデルを見ると意外と彼女は平気そうな顔をしていました。”コーレル大尉のわけのわからない命令よりはマシ、とでも思っているんだろうな”

「私はこれから国王陛下にお会いしてから委員会に行ってくる。あとで夕飯を持ってこさせる。それまで見張りを頼むぞ」

「はい」

モルドは行ってしまいました。二人は早速ごはんに取り掛かります。

「紐をもう一度仕掛けときなさいよ?」

「おっとそうだった。あ、全部食うなよ」

「大丈夫。ソーセージ一本だけ残しといてあげる」

そう言ってウィンクするロデルを見て、やりかねないとでも思ったのかレンは慌てて来客察知用の紐を仕掛けに行きました。

モルドがツェーデルと共にローデンの軟禁されている部屋のドアを開けます。テーブルに向かい合って座っていたローデンとカーヌがモルドたちを迎えました。

「ツェーデル院長」

審問委員会に捕縛されてから初めての面会となるツェーデルの訪問にローデンは笑顔で応えました。

「お元気そうですね先生」

「いやいや。暇すぎて死にそうですよ。だからアー様にちょっと我が国の歴史を、ね」

「個人教授ですか?」

カーヌは微笑んで頷きました。

「私のできることはそれぐらいですから」

「いやいやそんな!おかげさまでこの年で利口になれた気がします。私は自分が生きている国のことなのにその歴史をこんなに知らないとはと・・・。お恥ずかしい限りです」

「医学書以外もたまにはいいもんだろうさ」

モルドが嫌味交じりにそう言うとローデンはニッと笑って言いました。

「じゃあモルド。君に聞きたいことがある」

改まってそういうローデンの言葉にモルドは何を言われるのかと内心で身構えました。

「我が国の近衛隊創設はいつだと思う?」

「・・・近衛隊創設?」

怯んだような表情をしたモルドにローデンはニヤニヤしながら言いました。

「君は確か近衛隊の総隊長だったよね?それが知らないなんてことは・・・まさかね?」

「当たり前だ。近衛隊創設はノスユナイア王国の成立後だ。それ以前はなかった」

「いやあ惜しいな」

「何?!」

驚くモルドを尻目にローデンは得意顔でした。

「アー様。モルド大佐殿にも歴史の勉強を勧めてみてはどうでしょうね」

クスリと笑うカーヌを見てローデンは満面に笑みを浮かべて言いました。

「近衛隊創設はノスユナイア王国を名乗る前のマルデリワ王国がブリタリエ帝国を倒した5年後のことだったのさ」

それはきっとついさっきカーヌから聞いた事だったのは間違いありませんでしたが、だからといってそれを言い咎めるのも泥の塗り合いのようで口にできなかったモルドはただ口をへの字にして天井を見上げるばかりでした。

「750年も前の事なんですから仕方ないですよ」

「よかったなモルド。賢者様が庇ってくださった」

みんなの笑い声があがります。

「ローデン。本当にお前はのんきだな」

それに対し、ローデンは笑う声を萎ませながら、すまなそうな笑顔になって言いました。

「そうだな・・・。全く私は暢気者だよ」

いつもなら自分の立場を憂いて、嘆きにも近い反論をはじめるのに、とモルドはこれまでとは違うローデンの反応にオヤと眉を動かしました。

「実はなモルド。さっきも言ったように君たちが来るまでの間、アー様から我が国の歴史を習っていたんだが、その時思ったんだ」

ローデンはモルド、ツェーデルの順に顔を見て。

「私は今まであまりにも何も知らなすぎた。いや違うな、知ろうともしていなかったんだな。・・・後見人という大役を仰せつかってそれに振り回されて、いつも考える事といえば医者に戻れるときのことばかりだった」

ツェーデルもモルドもローデンの表情を見つめて話に耳を傾けます。

「でもアー様から歴史のことを聞いているうちにふと思ったんだ」

「ほう?」

「どんなことを?」

「院長。歴史は長い。それに比して人間の人生のなんと短いことか」

微笑み肯くツェーデル。

「・・・そう考えたときに、私は今まで思ったこともないような言葉が脳裏に浮かんだんです」

モルドは話し続けるローデンを真剣な目をして黙って見ています。

「私の人生はもちろん私のものだけど、もしかするとこの国の歴史の一部でもあるのかな、とね」

「ほう・・・ずいぶん視野が広がったじゃないか」

「大佐」

ツェーデルが話の腰を折ったことを窘(たしな)めるような視線を送るとモルドはバツが悪そうに腕を組んで背筋を伸ばしました。

「まあ、何が言いたいのかっていうと、今あるこの身の不自由さが酷く・・・」思案顔を作って「そう、つまらないことに時間を使ってるっていう思いに苛まれてね」

カーヌがそれに言い添えます。

「何かを決心なさったんですね?」

「いやいや、決心だなんて大袈裟な・・・はは・・・でもさすがはアー様。何もかもお見通しですね。ええ、そうなんです。我が国の長い歴史の中で私みたいな不束者(ふつつかもの)が後見人を勤め上げたなんて冗談のような出来事があっても・・・いやあったほうが・・・もしかすると将来私と同じような形で重責を背負わされる者が現れた時に、ホッとするかもしれない」

「まあ」

ツェーデルは思わず口に手を当てて笑います。

「いやぁ冗談ではなく本当にそう思ったんです。・・・だから勉強して、少しは後見人らしく、アレス様を助けるために国政に前向きに関わってみるのも、ひょっとすると未来に貢献する事になるんじゃないか、と」

「関わるというと、例えば?」

と、モルド。

「そうだな・・・。わたしは医者だから思ったんだが、この国の医療のあり方を再調査して、不十分な・・・まあ医者が足りないとか、医薬医療品の供給状況を把握して必要なら改善するとか・・・薬術医師と魔法医師や看護師の育成とか・・・」

「素晴らしいですね」

「ええ」

ツェーデルとカーヌが賛意を示すとローデンはモルドに向いて。

「それと、軍医の充実と待遇改善かな」

「なんだと?」

ローデンは一つ咳払いをしてから話を続けます。

「私は君に軍医のように扱われた時のことを思い出して痛感した。・・・君は医者がなんでもできる超人だと思ってるだろ?」

「馬鹿を言うな。そんなことは・・・」

「いいや。10年前、私がどんなに睡眠時間を削らされたか君は知らないだろ」

「そ・・・そうだったのか?」

ローデンは仏頂面で肩をすくめました。

「ほらね。アー様、ツェーデル院長。この男はこういう男なんです。いやきっと軍人とはこんな男ばかりなんですよ。医者のことなんて全くわかっちゃいない」

「それは・・・」モルドは昔のことを蒸し返されて渋々といった感じで言いました。「済まなかったと思う」

ローデンはしたり顔でしたが、すぐに笑顔になって言いました。

「ま、でもあの経験は私にとって得難いものになった。もしその経験がなければ今言ったようなことは思いもしなかったろうしね。その点に関して言えば、君にはお礼を言わなくちゃな」

なんと言葉を返したらいいのかわからないモルドは複雑な表情をしています。それを見たツェーデルは助け舟を出しました。

「確かに医療関係の国策というのは目立ったものがありませんね」

「そうですね。治安や医療については殆ど各地の所領単位、そこを治める貴族たちに任せきりなのが現状です」

「そうなんですか?」

ローデンはツェーデルとカーヌの言葉に改めて驚きの顔になりました。

「ええ。各地で医療の充実度にバラつきがあるのは事実です」

「やはり優秀な魔法使いが軍隊にばかり取られてしまっているからでしょうか?」

「それも一因だと思います」

「それならもっと各地に医者に回す努力をすべきですね。今の体制は全くなってない。見直すべきだ」

少し興奮気味のローデンにモルドがフッと息を吐いてから言います。

「ローデン。お前、いま誰と話をしているかわかっているんだろうな?」

「え?」

治癒術者を含めた魔法使いを育成して軍隊に供給しているのは魔法院です。そしてツェーデルは言うまでもなく魔法院の最高責任者。その最高責任者を前にして、魔法使い供給に関してあからさまに堂々と苦言というより文句を言ったのです。

ローデンはそれを思い出して、「あ」という顔をすると、慌てて取り繕おうと手を大袈裟に振り回しました。

「いや!院長!私は別にあなたを批判しようとなんて・・・まいったな・・・私はまたうっかり・・・」

「いえいえ。そういう意見はとてもありがたいわ。しかも国王陛下付きの侍医でもある後見人様からの意見ともなれば価千金でしょう」

笑顔で言うツェーデルにローデンは自分の至らなさを悔やむように額を手で押さえています。

「まったく私としたことが・・・」

ひとしきりの笑い声が収まると、またモルドが、少し声のトーンを落として言いました。

「お前が何を考えようとかまわんがいずれにしても、この状況を打破してからの話だ。やる気になっているところに水を指してすまんがな」

モルドはフウっと息を吐きだし、ローデンを諭すような目つきになりました。

「予備審理は失敗に終わった」

それを聞いたローデンは表情を固くしました。

「失敗?」

「大佐。失敗ではなく元老院の思惑が外れたと言ったほうが正しいですよ」

「院長。詳しく教えて下さい」

少し焦ったローデンはすがるような目でツェーデルを見ます。ツェーデルは微笑みながらも視線を落とし気味に言いました。

「元老院は言ってみれば腹いせにカフラー委員長を呼びつけただけだったようですね」

「まさかそんな。子供じゃあるまいし・・・」

「そうですね。でも実際に私にはそんな風に見えました。だからカフラー委員長は殆ど歯牙にもかけない感じであれは・・・予備審理とは言えないものでした」

「結局お前の裁判を行うかどうかを測るための証拠提出やそれに対する審理などは一切なかった。・・・予想はしていたがな」

「そうか・・・」

沈んだ表情を見せたローデンにモルドは。

「そんな顔をするなローデン」

「え」

「お前は潔白だ。それはお前自身がよく知っていることだろう?」

「あ・・・ああ」

「だったら。誰がなんと言おうと俺はお前を信じる」

そう言って力の入った笑顔をローデンに向けたのです。

ローデンはそれを見て照れくさそうに口元を緩ませました。

「そ・・・そうか。ありがとうモルド」

「信じているのは大佐だけじゃありませんよ」と、ツェーデル。

三賢者も近衛隊長も自分の味方。そう考えるだけで安心感が増しました。

「それにほら、あなたの最大最強の味方が帰ってきましたよ」

微笑んだツェーデルが指差した方向をローデンが見ると部屋の入口からカレラとエデリカが入ってくるところでした。

それを見たとたんローデンの顔は穏やかになります。

「ただいま!」

笑顔のエデリカ。

「お帰りエデリカ」

迎え入れるローデン。エデリカに近づいてゆきます。

「何してたの?お父さん」

目の前に来た娘の肩に手をかけようとした。

その時。

まるでつんのめる様にローデンはエデリカに覆いかぶさりました。

ローデンの倒れてくる体を慌てて支えるエデリカは笑いながら。

「やだもー。何ふざけてるのぉ」

しかし、ローデンは目を半開きにしたまま。エデリカに支えられたまま。

最初に異変に気がついたのはエデリカとカーヌ。ほぼ同時でした。

「お父さん!?」

駆け寄ったカーヌはローデンの顔を覗き込んでハッとし、彼の体を抱きかかえて床に寝かせます。

「エノレイル先生!」

その様子を見てモルドはやっとローデンの異変に気がつきました。そしてカレラやツェーデルも。

「先生!?」

「お父さん!!どうしたのねえ!お父さん!!!」

目の前でカーヌがローデンに治癒魔法を施しているのが見えました。小さな魔方陣がいくつも現れ細い光の糸がローデンの躰に挿し込まれて行きます。しかしローデンの表情はうっすら笑っているようにも見えましたが、全く変化はありません。

「おとうさん!」

床に横たわる父親の手を握り締めカーヌの顔と父の顔とを交互に見ていたエデリカは、混乱する頭の中で事実を理解し始めていました。

時を追うごとに冷たくなってゆく父の手。そして白くなってゆく肌の色。

目の前にある自分の父の顔はあの時と同じ。突然倒れた王妃の時と全く同じだったのです。

「うそよ・・・うそ・・・・なんで・・・やだ・・・やだよ・・・・」

エデリカはあまりの恐怖にブルブルと震えていました。

必死の顔で治癒魔法の魔力を注ぎ込むカーヌのこめかみから汗がひとすじ流れます。

モルドが入口にいる委員会の衛兵を押しのけて外にいる近衛兵に指示を出す大声もまるで遠くに聞こえる幻聴のようでした。

そして騒ぎを聞きつけたカフラーがやってきた頃、カーヌは激痛に耐えるような顔で歯を食いしばって。「そんな・・・なんでこの人まで・・・」カーヌの言葉にエデリカの頭の中は真っ白に塗りつぶされ、歯がガチガチと音を立て続けます。

「ひぅ・・・ぅそ・・・やめてよカー・・・」

認めたくない事実が頭の中でその文字を浮かび上がらせようとした瞬間、エデリカは叫びました。

「いやあああああ!!!!やだ!なんでお父さん!やだああああああ!」

駆け寄ったモルド。そしてツェーデル、カレラ。

誰もがまばたきもせずカーヌ=アーを見つめ、一体何が起こったのか、カーヌの口から語られるのを一瞬だけ待ったのです。しかし理由がどうあれ目の前の事実が変わることはありません。床に横たわるローデンの体が動き出すことは未来永劫、ないという事実が。

エデリカは冷たくなった父の手を握ったまま自分がどうしたらいいのか何をすべきなのかが全くわかりませんでした。

何故自分の父がこんなことになったのか、ならねばならなかったのか。

頭の中で繰り返されるのは”どうして”の文字だけだったのです。

「誰もこの部屋から出てはいけない」

数メートル離れた場所から聞こえたこのカフラーの冷静な声に、エデリカの心の中の何かがふつふつと音を立て始めました。

「この中に犯人がいるかもしれない」

この男が父を捕まえたりしなければ。

この男がなんの証拠もないのに。

この男がこんなことをしなければ。

エデリカの脳裏にマリウスから聞いた話の内容、ありもしない罪で父を捕らえたカフラー。それらすべてがまるで燃え盛る怒りの炎にくべられるカラカラに乾いた薪のようでした。

エデリカはそう思いながらゆっくり立ち上がり、カフラーが自分を含めたここにいる者たちを疑っている事に憎悪し、そしてこの状況にあまりにも冷静なカフラーの態度が逆に彼女の憤怒の感情を爆発させてしまったのです。

今の彼女にとって、目の前にいるボロギット=カフラーという男は自分から大切なものを奪った敵でしかありませんでした。

「お前が・・・なんの証拠も・・・ないのに・・・・」

ツェーデルがハッとしてエデリカの様子に気がつきます。

「大佐!制(と)めて!!」

「・・・捕まえたりしたからああああああ!!」

叫び声を聞いたモルドは咄嗟にエデリカに手を伸ばしましたが間に合いません。

エデリカの視界にはカフラーしか映っていませんでした。

目にも止まらない速さで跳躍しながら腰の短剣を抜くとそのままカフラーに襲いかかったのです。

カフラーはおそらく防御の魔法を現出させようと手を上げましたが、間に合わない。誰もがそう思い、そして誰もが最悪の結末を頭の中に思い描いた、その時。

「うあああああっ!」

憎しみを込めたエデリカの叫び声とともに、彼女の目の前を遮った白い服。

我を忘れたエデリカが目を見開いたまま視線を上げるとそこにあった顔は。

「カー・・・ヌ?」

カーヌは痛みに耐える表情をしながらエデリカの頭にやさしく手を置きました。

エデリカはカーヌの腹に深々と突き立てられた短剣の柄を握っているのが自分の手だということに気がつくと戦慄の表情を浮かべ、白い服に血のシミが広がっていくのを見て声を震わせます。

「だめっ・・・そん・・・カー・・・ぅああぅ、ど・・しよう。わた・・・わ、わたしなんてこと・・・」

エデリカの頭に置かれたカーヌの手から発せられた穏やかな波動。それは彼女を深い昏黒の闇へと導いてゆきました。

ローデンが倒れたのと同時刻。

うとうとしているロデルを見ながらレンは欠伸をかみ殺しました。頭をがりがりっと掻くと、喉の渇きを覚えてへやの奥に水を飲むために立ち上がろうとした、その時でした。

「え・・・」

手に握っていた紐の先端がするするっと動き始めたのです。

「嘘だろ・・・」

レンが自分たちのいる部屋のドアを薄く開けてクダーフの部屋の扉の報を見ると、なんと誰かが入っていくのが見えます。

「ロデルっ。起きろっ」

ロデルはビクッとして目を覚まします。誰かが来たことを言うと。

「うそ」

「捕まえるぞ」

「ちょ・・・」

レンがドアをスッと開けてミノーで姿を消します。ロデルも慌ててそれに倣いました。

クダーフの部屋の前に来ると、確かに扉が開いていてしかも中から明らかに物音がします。レンは耳打ちします。

「出てきたらオーブで捕らえてくれ。同時に明かりをつける」

二人はドアの前で姿を消して待ち構えます。

やがて、部屋の暗がりから誰かが出てくる気配を感じるとロデルが手の平をそちらへ向けます。レンは万が一に備えて身構えます。

え。と口の中で言ったロデルは驚きの表情になり何もできなくなりました。現れた人影の手にはあの箱が携えられていたのです。

「捕まえろ!」

突然上がったレンの声に人影は飛び上がり箱を取り落とし悲鳴を上げました。

「ひいいい!」

薄い膜で包まれた人影は逃げ出そうとしてまた声を上げました。

「うわっ!あっつつつつ!」

レンが発光クリスタルに魔力を吹き込み明るくするとそこに現れたのは、バラム=アガレス。国務院長だったのです。

「国務院長!?」

アガレスは焦りと驚きの表情で二人を見ています。ロデルはそれでも冷静に言いました。

「膜に触ると火傷しますよ!動かないで!」

「き、きき、君たちはいったい・・・」

「あなたこそ、どうしてこの箱を・・・」

「そ・・・それは・・・さよう・・・」

アガレス国務院長はポケットから小さなハンカチを出して額の汗を拭い始めました。

◆創世歴3734年3月2日

その時、帝国軍第3方面総司令官ガルフレック=マッサレイは受け取った書状を見てうっすらと笑い、そしてその後すべての感情が抜け落ちた顔で喉だけで笑い声を漏らしたのです。

「マッサレイ総司令官。全師団長全て揃っております。緊急の会議、始めてもよろしいでしょうか?」

「ジスカー参謀」

「はい」

「これを読め」

マッサレイはジスカーに命令書を手渡して読ませました。

第3、第4方面国境防衛軍総司令官殿

移動命令を発令す。

移動先:ダコナ防衛線。

第3、第四4方面国境防衛軍より3個師団を移動されたし。

師団選出は任意にて。

以上、15日以内に実施の事。

帝国筆頭宰相 タン=ゲーゼル

ジスカーは命令書の内容にギクリとし、読みながら窓の外を見ているマッサレイを見て少し嫌な気持ちを抱きました。

ゲーゼル宰相からの軍事命令。サインも本物です。

宰相に対して持っているマッサレイ司令官の感情。つい先日に聞かされたマッサレイ司令官の野望。それをくじく命令。もしや怒りを爆発させるのではないか。読み終えたジスカーは覚悟を決めて静かにマッサレイの言葉を待ちました。

「総司令官閣下。選抜はどのようになさいますか?」

他の司令官たちは移動の理由について話を始めました。

「やはりダコナ防衛線にフラミア連邦の兵力増強というのは本当だったようですな」

「まあ示威行動だけで終わりそうでもあるが・・・」

「確かに。あれから10年。未だあの地は我ら帝国の領土ですからな」

「ふふふ。無駄な事。我等帝国軍が連邦などに後れを取るなどあり得んことです」

その時、マッサレイが振り向きます。

その場にいた全員が背筋を正しました。

「では諸君。よく聞いてほしい。明後日の正午をもってエーヴェイを超える」

ジスカーを始め全員がは聞き違いかと思いました。

隣の者同士で視線を交わします。

「聞こえなかったのかね諸君。明後日の正午をもってレアン共和国へ進軍すると言ったのだ」

「い、いや、しかし・・・」

「命令では・・・」

マッサレイは強い口調で言いました。

「命令では!15日以内に3個師団の移動。本命令を履行せよという内容である!ジスカー総参謀長。参謀本部の立案したナウル川以南制圧及び占領作戦は完了までの期間をどのように策定しているかもう一度聞かせてくれたまえ!」

その言葉にそこにいた7人の司令官は、占領と言う言葉を口にしながらジスカー総参謀長に視線を送ります。

「どうしたのかねジスカー君。君はつい先日私の要請で立案した作戦が完成したと報告したが?・・・あれはまさか虚偽だったとでも!?」

マッサレイは非難の口調で語気を強めます。

「い、いえ!」

「ならばここで司令官諸君に説明したまえ」

ジスカーは手の甲で額に浮き出た汗を拭いました。

「・・・ハ。エーヴェイを渡り、ナウル川までの20kmに渡る範囲の制圧および占領作戦について説明しますと・・・現時点でエーヴェイ対岸にはノスユナイア王国軍の1個師団と傭兵あわせて3万兵数のみの駐屯となっております。これに対しわが方の15万の兵力ですが、まず3割に当たる5万をエーヴェイ川上流域より渡河。敵右翼を圧し、わが軍のエーヴェイ城塞から敵城塞に向けて氷結橋梁を設置を援護。これにかかる時間は開戦後1日と目され・・・」

「バカな!1日ですと?」

「城塞を1日で落とすなど不可能だ」

「待ちたまえ。ハーセル司令官」

マッサレイに止められた司令官の一人はジスカーの話を聞きます。

「敵城塞は城壁の高さが4m足らずと籠城戦には適しておらず、もし仮にここで敵軍が籠城を決行するならば、エーヴェイ川上流より渡河した部隊と合わせたわが方の圧倒的なる兵数差によって1日を待たずして陥落する事はほぼ間違いないものと判断します」

師団長たちが騒めきます。しかしその中の幾人かの司令官が作戦に賛意を表しはじめたのです。

マッサレイは言いました。

「エーヴェイの敵城塞に敵が残るのであれば、それを包囲し持久戦に持ち込む。しかし全軍で包囲するなど愚策中の愚策。わたしは軍を二分してさらにレアン共和国内陸に侵攻、ナウル川城塞を攻め落とす作戦を提案したい」

司令官の一人が立ち上がります。

「なるほど。エーヴェイに敵の半数以上を拘留状態にできれば、あとは無人の野を行くがごとしですな」

「確かに3万を抑えてしまえば、残る敵兵力は首都のノスユナイア軍1個師団のみ。全軍の半分と言えど7万の敵ではない」

「僅か20km。全軍が一日あれば十分進軍できる距離だ・・・」

「それだけではない。拘留状態に出来るという事は、ナウル城塞は無人の楼閣。落とすのは容易い」

「しかも拘留状態の敵をそのまま人質にもできる」

その言葉に次第に場の空気は作戦に肯定的になっていきます。

「諸君」

マッサレイの一声で会議室は静まり返ります。

「現在ノスユナイア王国は幼い国王を擁して一応は平穏を保っている。そして我らが攻め入れば増援が国境を越えてくる可能性がある。だからこそ此度立案された作戦にて短期決戦を期すのだ。・・・そこで貴公らに問いたい。此度の作戦はで栄誉を手にして英雄となるか、それともこの機を逃して平々凡々の人生を送るという恥辱を舐めるかどちらを選ぶかね?」

この言葉で7人の司令官のうち6人までがマッサレイに着きました。しかし一人だけが賛同しかねると言って進軍に反対したのです。しかしマッサレイは特に怒りをあらわにするでもなく彼を責めなかったのです。

「ネヘンデル司令官。心は変わらぬか?」

「大変申し訳なく存じますが総司令官、私はどんな罰を与えられようと辞退させていただきます」

他の司令官たちは彼を説得しようとしましたが、頑として受け付けなかったのです。

「わかった。ネヘンデル司令官、貴官を無理強いする事はすまい。で、貴官はどうしたい?」

「はい。わたしの指揮下である第33師団は、許されるのであれば元のサホロ国境任務へ戻らせていただきたく存じます」

彼の指揮下である師団は兵数2万なので、これが抜ける事は決して小さい損失ではありませんでした。誰もがネヘンデル司令官の更迭を考えました。ところが。

「ネヘンデル君。君はサホロへは戻れん。ダコナへ行ってもらう」

「ダコナへ?」

「そうだ。いずれにしても君の師団のダコナ移動は既定だよ。だがひとつ君に頼みたい」

「・・・頼みとは?」

マッサレイは穏やかな顔で言いました。

「君は軍人として今回の栄誉はいらないと判断した。その判断は君の経験から導き出されたものだろう。だからその判断を賛同をされなかった私とて尊重したい。だが・・・」咳ばらいをします「だがネヘンデル君。君の配下の兵士には栄誉を望む若い力も多かろうと思う。ダコナへ行った後、此度の闘いに参加できなかった事を悔やむばかりでなく、選択の余地すら与えてもらえなかったと逆恨みされるなど君の望むところではないだろう」

マッサレイの言わんとしている事は一部の兵を残せという事です。そしてネヘンデル司令官はその申し入れを受けたのでした。

しかしそれでも、13万余りの兵力はマッサレイの手元にのこり、彼の優勢は変わらなかったのです。

第2章 第6話に続く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>

◆設定----------------------------------------------------

【デヴォール帝国軍の1個師団】

12000~18000兵

師団番号が若い方が精鋭と言われている。

【発掘屋】

その名の通り発掘を生業とする者たちの総称。

しかし、合法非合法を問わず活動している輩も多く、墓荒らしと非難されたり、所有者のハッキリしている書物や遺物を盗み出すこともあるので盗賊と呼ばれたりする。このようなろくでなしが存在する為、正当に発掘を生業としている者たちは「発掘屋」を名乗らない。

発掘屋は蔑称で、発掘屋の呼び名は考古学者だったり、古代研究学者、歴史学者と、様々な呼び名が乱立している。

【蛍石】

灰重石(シェーライト)この素材からはタングステンが生み出される。だがこの世界ではタングステンは認知されていない。

タングステンの融点は3380度なので、これが魔噐ならこれによってなされる精霊兵は耐火属性魔法防御の盾になりうる。

応援ありがとうございます!

0

お気に入りに追加

0

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる