18 / 35

2巻

2-1

しおりを挟むガタリと馬車が大きく揺れて、中に乗っていたミリー・トランザッシュはグッと眉間に皺を寄せた。

公爵家の娘として生まれた彼女には質素な馬車の硬い椅子は耐え難いものだ。だが、それに文句を言える立場ではなくなっていた。

紅く色づく唇を噛み締めて対面に座る二人の男に視線を移す。

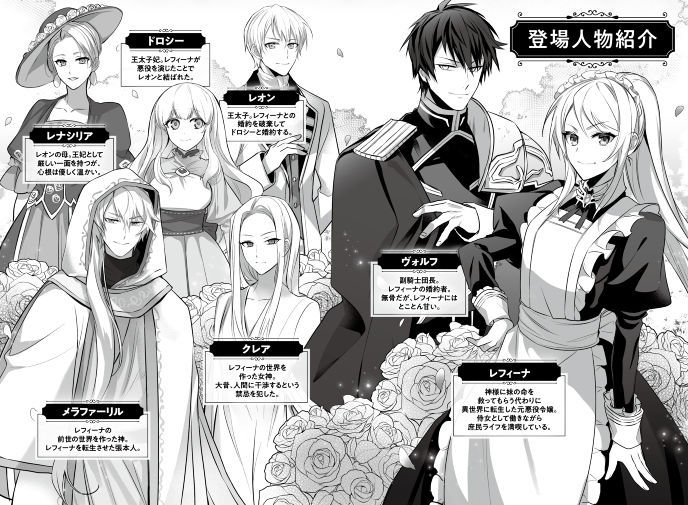

一人は自分が利用していた裏稼業の組織の頭であるベルグ。もう一人はアードとかいう名の騎士で、ミリーが嫌う副騎士団長ヴォルフ・ホードンの同期であり部下でもある。

視線に気づいたのか、ベルグがこちらに視線を投げて口を開いた。

「どうしたんだ? まだなんか文句があんのか?」

ふう、と呆れたようにため息まじりに言われて、ミリーはカッと頭に血が上る。

この男が裏切らなければ、あの計画がうまくいっていたのだ。王太子レオン・ロート・ベルトナの妃となったドロシーを亡き者にする計画が。

イライラとする気持ちをぶつける場所もなく、ミリーはこうなった経緯を思い返す。

そもそもの始まりは、元々レオンの婚約者であったレフィーナ・アイフェルリアがその座から降ろされ、さらに公爵家から追い出されたことだった。

レオンの……いや、王太子妃の座を狙っていたミリーにとって、それは嬉しい出来事だった。自分の嫌がらせなどものともせず、ただひたすらに居座っていた図太い令嬢が自ら品位を落として勝手に消えていったのだから。

あとは自分がその後釜に収まるだけ。そう思っていたのに……その座を得たのは自分ではなく、レフィーナがいじめていた侯爵令嬢のドロシーだったのだ。

それだけでも苛ついたというのに、さらに予想外だったのは公爵家を追い出され城で侍女として働かされていたレフィーナが、なぜか評判を回復していったことだった。

「忌々しい……」

そこまで思い出してミリーは思わず呟く。その声は車輪の音に紛れて二人の男には聞こえなかったらしく、何か言われることはなかった。

ミリーは目を閉じて、さらに思考する。

レフィーナのいい噂が聞こえてきた当時、ミリーは首を捻ったが、すぐにそれはレフィーナの策略だと思いあたった。社交界で毒花とまで呼ばれた彼女がすぐに改心するわけがない。噂では、あの犬猿の仲であったヴォルフとまでも和解したという。

それを聞いて、ミリーはレフィーナを利用しようと考えた。新たに邪魔な存在となったドロシーを消すために。だからレフィーナが街へと出かけたとき、取引を持ちかけようと会いに行った。

さぞ不満が溜まっていることだろう。そして、きっと今の状況を変えるために何か企んでいるに違いない。そう信じて疑わなかった。それなのに……

令嬢でなくなった彼女は、まったく別人になっていたのだ。苛烈でレオンに拘っていたはずのレフィーナは、もうどこにもいなかった。

結局、取引もうまくいかなかったばかりか、レフィーナに言い負かされ、さらには一緒にいたヴォルフにまで侮辱されて帰るはめになったのだ。

公爵家に生まれ、父に甘やかされ、欲しいものはいつだって手に入れてきた。自分を邪魔するものや、手に入れたいものを奪うものは消すだけ。

父に言われて一時はなりを潜めたが、その間にレオンとドロシーは夫婦となってしまった。それだけではなく、レフィーナがかつていじめていたはずのドロシーと和解しており、彼女の専属侍女に抜擢され、さらにあのヴォルフと恋仲になっていた。

邪魔なドロシーと自分を怒らせたレフィーナ。その両方を消すしかない。

そう思い立って、このベルグを使って新婚旅行中のドロシーと、お付きのレフィーナを誘拐させた。

上手くいったと連絡が来てその場に駆けつけると、すべてが罠だった。ベルグはすでに自分を裏切り、この誘拐はミリーを捕らえるためのものだったのだ。

何一つ自分の思い通りにはならず、あの優しかったレオンにさえ見放された。父の悪事も暴かれ、ミリーは令嬢ではなくなり、使用人の墓場とまで呼ばれるダンデルシア家に送られることになったのである。

欲しいものを手に入れるどころか、すべてがこの手からこぼれ落ちていってしまった。

「ミリーちゃん、もうすぐ着くよ~」

不意にかけられた言葉にミリーは顔を上げる。声の主であるアードは、窓に取り付けられた布の隙間から外を見ていた。

ミリーの位置からも外の景色が見える。この馬車に乗り込んでから初めて見た外は、眩しいくらいの快晴だ。

今頃、レオンたちもこの空を見上げて笑い合っているのだろう。そして、その輪の中にはきっとレフィーナも含まれている。

自分と同じだと思っていたのに、彼女は皆に許され、大切な人もできていた。最後に見た、寄り添い合うレフィーナとヴォルフの姿がなぜか脳裏に焼きついている。

「ふふ……」

「なんだぁ? もうすぐダンデルシア家に着くってのに、笑うなんて……またなんか企んでるのか?」

「うるさいわね。何も企んでなんていないわ」

疑わしい目で見てくるベルグを鼻で笑って、また外に視線を戻す。

お互いを信頼し、同じ気持ちを共有し合う恋人たちが、素直に羨ましいと思ってしまった。地位に固執していた自分が、何もかもなくしてからそんなものが羨ましくなったことが可笑しくて、ミリーは口端を引き上げる。

そして彼女はそっとマゼンタの瞳を細めて、晴れ渡った空を見つめたのだった――……

◇

「随分と遠くに来たわね……」

馬車の窓から外を眺めていたレフィーナは、そう呟いた。

先ほどレオンとドロシーの新婚旅行先である隣国プリローダの王都に到着し、馬車は城に向かっている。流れていく景色を緋色の瞳に映しながら、レフィーナはまた呟く。

「……あっちの世界もいい天気かな……」

レフィーナとしてこの世界に生まれる前、彼女は天石雪乃という一人の日本人だった。

唯一の肉親である妹の空音が交通事故に遭い命を失いかけていたとき、雪乃の前に神の使いを名乗る妖精アレルが現れた。そして、妹の命を助ける代わりに、異世界でレオンとドロシーの仲を取り持ってほしいという神からの言葉を告げたのだ。雪乃は空音の命が助かるならば、とそれを受け入れた。

役割を果たすためにこの世界にレフィーナとして転生したとき、あちらの世界の雪乃という存在は消えてしまった。誰よりも大切で愛しく思っていた空音の記憶からさえも。

それでもレフィーナは悪役を演じ切り、己の役割を果たした。レオンとの婚約が破棄され、公爵家からも追い出されたのだが、そこから城で侍女として働くことになったのは予想外だったな、と思い返してレフィーナはクスリと笑う。

すると、笑い声が聞こえていたのか、隣に座るアンに話しかけられた。

「レフィーナ、どうかしたの?」

「あ、いえ。侍女になったばかりのときのことを少し思い出して……」

「そうなの。……そう言えば、私はレフィーナが侍女になったばかりの頃を知らないわね」

アンは元々ドロシーが侯爵家にいたときに仕えていた侍女で、輿入れとともに城にやってきた。そのため、レフィーナが侍女になったばかりの頃は城にいなかったのだ。

「ねえ、城に来たときはどんな感じだったの?」

興味津々な様子でアンが尋ねてきた。それにレフィーナは苦笑いを返す。

城に初めて来たとき、使用人たちの態度は冷たかった。もっともレフィーナは、社交界で毒花などと呼ばれていたのだから仕方ないと思って、気にも留めなかったが。

ただもう演技する必要はなく、素で過ごしていくうちに、周りの態度も変わっていった。イメージが改善したのは侍女仲間で同室だったメラファのおかげでもあったのだが、実は彼女の正体は雪乃と契約を交わした神で、色々フォローしてくれたのだった。

それに、ずっと気がかりだった空音に会わせてくれたり、レオンとドロシーをくっつけたかった本当の理由なども教えてくれたりした。

「レフィーナ? 聞いてる?」

考え事に集中しすぎて返事がおろそかになっていた。首を傾げているアンにレフィーナは慌てて口を開く。

「すみません……えーと、城に来たときは皆さん扱いづらそうでしたよ」

「そ、そう……」

正直に伝えると、アンの口端が引きつった。返事に困る回答だったのかもしれない。

「あ、でも社交界で毒花なんて呼ばれていたから仕方ありませんよ。それに一緒に働く内に打ち解けられましたから」

そしてそれは使用人だけではなく、令嬢の頃は犬猿の仲だったヴォルフともだ。怪我を心配してくれたり、街でミリーの手下に追いかけられたときには助けてくれたりした。

またヴォルフは、レフィーナが異世界からの転生者であることを知っている唯一の人間でもある。

当時は雪乃という存在が完全に消えてしまうのが怖くて、レフィーナとして生きる決心ができなかった。そんな気持ちを汲み取った神がヴォルフにすべてを話したのだ。雪乃のことも、この世界に転生した理由も。

すべてを知ったヴォルフが、雪乃のことを覚えていてくれると言ってくれたからこそ、ようやくレフィーナとして生きる決意ができた。それにそれだけではなく、彼は自分を好きになってくれたのだ。

初めての告白は酔っ払って忘れられてしまったが、レフィーナが風邪を引いて寝込んだとき、付きっきりで看病してくれた。そして、もう一度気持ちを伝えてくれて、レフィーナもまた同じ気持ちを返したのである。

「幸せそうな顔しちゃって。ついでにヴォルフ様との馴れ初めでも思い出してたんでしょ」

「うっ……い、いえ」

「いいわよ、隠さなくて。あんな素敵な人と恋人になれたなら、誰だってそんな顔になっちゃうわよ」

その言葉にレフィーナは恥ずかしくなって、話題を変えるように口を開いた。

「も、もうすぐお城に到着しそうですよ。長旅でしたし、ミリー様の一件もありましたから、さすがに疲れましたね」

急に話を変えられたアンは小さくため息をつきつつも、それに合わせてくれる。

「……そうね。でも、歓迎の舞踏会があるみたいだから……まだ休めないわね」

「ええ。ドロシー様もお疲れでしょうが……」

「まあ、仕方ないわ。王太子妃として招待されているのに出ないわけにはいかないから。それに、レフィーナも久々の舞踏会でしょう?」

「……え?」

「もしかして、聞いていないの? レイ殿下のご意向で、レフィーナも舞踏会に参加することになっていたはずよ? そのエスコートにヴォルフ様も参加するはずだけど」

舞踏会に自分も出ることを今知ったレフィーナは、ポカンとする。そして、少し焦り始めた。

舞踏会はかなり久しぶりだし、何よりドレスなんて持ってきてない。

「ドレスも持っていないのに、参加なんて……」

「あぁ。それは大丈夫よ。心配しなくていいわ」

アンの言葉にとりあえずドレスの心配はなさそうだ、と胸を撫で下ろす。誰がいつ用意したのかは気になるが、それを問う隙もなくアンが話を続けた。

「それよりも、レフィーナ。あなた、ヴォルフ様に誕生日のこと言ったの?」

「……あ……」

完全に忘れていた。誕生日のことも、それをヴォルフに伝えることも。

忘れていたというのもあるが、わざわざ明日は誕生日なんです、というのも……なんだか話しにくい。

「仕方ないわね」

呆れた声を出したアンが、馬車の小窓を開けた。そこから外を窺い、声を上げる。

「ヴォルフ様!」

「えっ!」

「……どうかしたか?」

近くにいたのか、ヴォルフがレフィーナたちの馬車の横に来る。ヴォルフは馬に乗っているので、レフィーナの座る場所からは彼の顔は見えない。

「レフィーナ、明日が誕生日ですよ」

「…………へぇ……」

さっくりとアンがレフィーナの誕生日を教えると、いつもより低いヴォルフの声が聞こえてきた。

「それは初耳だな」

「それで、明日はレフィーナは休みなので、二人で出かけたらどうですか?」

「……なるほど。それで、レオン殿下が……」

事前に明日の休みを言い渡されていたらしいヴォルフが、アンの話に納得したような声を出した。どうやらドロシーとレオンで、レフィーナたちの休みを合わせていたらしい。

「では、そういうことなので。ほら、レフィーナも何か言ったら?」

「あ、え……あの、舞踏会はエスコート、お願いします……?」

急にアンにふられたレフィーナは、焦って、あんまり関係のないことを口走ってしまった。

そんなレフィーナに、二人が揃ってため息をつく。

「レフィーナ……今は明日の話よ……」

「うっ」

「……まあ、今夜はしっかりエスコートしてやる」

「は、はい……お願いします……」

呆れた様子の二人にレフィーナは、そっと視線を逸らした。もう一度ため息をついたアンが、ヴォルフに挨拶をしてから静かに窓を閉める。

「レフィーナ」

「な、なんですか?」

「今日はとびきり着飾って、ヴォルフ様を喜ばせてあげなさい。というか、絶対綺麗に着飾らせるからね」

何やら急にやる気になったらしいアンが、ずいっとレフィーナに顔を寄せながらそう言った。

レフィーナはそんなに気合を入れるつもりなんてなかったが、彼女の剣幕にコクコクと何度も首を縦に振るしかなかったのだった。

◇

無事にプリローダの王城に着いたレフィーナたちは、国王への挨拶を終え、夜に行われる歓迎の舞踏会の準備をしていた。

ドロシーの準備を終えたところで、アンが片付けをしていたレフィーナに詰め寄る。

「さぁ、レフィーナ! 次はあなたの番よ!」

「レフィーナ様のドレス姿をまた見られるなんて嬉しいです。とってもお綺麗なんですもの」

「ドロシー様……」

「アン、あのドレスを持ってきてくれる?」

「はい」

両手を合わせて嬉しそうに微笑んだドロシーが、アンに指示を出す。アンはすぐに一着のドレスを持ってレフィーナのところへ来た。

真新しいそれは、濃い赤紫色の肌触りのいい生地をたっぷりと使って作られており、フリルやレース、腰の辺りにつけられた花飾りは黒色でドレスを引き締めている。

令嬢だったときはピンクや黄色などの華やかなドレスばかりだったので、今回のドレスは随分と落ち着いていて大人っぽく感じた。

「明るいお色のドレスもお似合いでしたけど、このドレスも絶対に似合うと思います!」

「このドレスはドロシー様からの誕生日プレゼントよ」

「あ、ありがとうございます」

「さぁ、レフィーナ、準備するわよ!」

張り切るアンに、レフィーナは少したじろぎながらも頷いた。ドレスは一人では着られないので、彼女に手伝ってもらうしかないのだ。

久しぶりにコルセットでギュウギュウと締められ、重たいドレスを着たレフィーナは、着終える頃にはぐったりとしていた。侍女になってからはコルセットをきつく締めることも、重たい服を着ることもなかったのだから疲れるのも仕方ない。

「久しぶりのコルセットは……中々……」

「あまり締めすぎると苦しいだろうから、これでも緩い方よ」

「レフィーナ様! とってもお似合いです!」

「ありがとうございます、ドロシー様」

黒色のレースでできたロンググローブをつけたレフィーナの両手をぎゅっと握りながら、ドロシーが嬉しそうに微笑む。レフィーナは可愛らしい笑みを浮かべる彼女につられて、ふわりと口元を綻ばせた。

「レフィーナ様……その笑顔、とっても可愛いです」

「綺麗に着飾ってそんな笑みを向けられたら、男性なんてバタバタとレフィーナに落ちるわね」

「?」

よく意味が分からず首を傾げると、アンが苦笑いを浮かべた。

「まぁ、ヴォルフ様がガードするだろうから、分からなくてもいいわね。さぁ、次はお化粧よ」

「それは自分で……」

「駄目よ! レフィーナはお化粧が上手だけど、今日くらいは私に任せて!」

「……はい……」

化粧品を持ったアンに強く言われて、レフィーナは大人しく椅子に座る。すると、すぐに正面にアンが立って、化粧を施し始めた。

「きめ細かい肌……。元がいいから、そんなに濃くしなくてもいいわね。うらやましい」

アンはそう言いながら、バランスを確認しつつ手早く化粧を終える。唇を赤く色付かせる口紅が、どことなく色っぽい。

化粧を終えたレフィーナにアンとドロシーが揃って、満足そうな息をつく。そして、アンが今度はレフィーナの亜麻色の髪を触り始めた。

「……はい、完成よ」

「レフィーナ様! 完璧です!」

「かなり大人っぽくなったわね」

美しいドレスに綺麗に整えられた顔、きちんとアップにされた髪。

公爵令嬢だったとき以来のドレスアップした姿だが、鏡に映った自分は、あの頃よりも随分と穏やかな表情をしていた。

「……このドレス、素敵ですね。ありがとうございます、ドロシー様」

公爵令嬢のときは嫌々、派手なドレスを着ていたが、このドレスは落ち着いていてレフィーナの好みに近い。

用意してくれたドロシーに感謝の言葉を伝えると、彼女はにっこりと笑みを浮かべた。

「さぁ、そろそろレオン殿下たちも用意を終えた頃でしょう。ドロシー様、レフィーナ、会場に向かいましょう」

「そうね。レフィーナ様、参りましょう」

「はい。……ドロシー様、舞踏会では私のことは呼び捨てでお願いいたしますね」

扉に向かったドロシーに、レフィーナはそう声をかけて注意を促した。振り返った彼女は一瞬きょとんとしたものの、すぐに頷く。

こういった舞踏会などの公の場では、レフィーナとドロシーの立場をはっきりとさせておかなければならない。

「はい。分かりました」

「……では、向かいましょう」

レフィーナたちが部屋の外に出ると、扉の前にいたプリローダの騎士が一礼した。

「会場までご案内いたします」

「……ああ、よかった。入れ違いにならなかったね」

騎士が会場まで案内しようとしたタイミングで、レオンとヴォルフが廊下の奥から現れた。

レオンは白い生地に金の装飾が施された、美しく豪華な服をきちっと着こなしており、まさしく王子様、といった出で立ちだ。

ヴォルフは正式な場で着る騎士服で、レオンとは真逆の黒色の生地に、装飾は赤色だ。

ドロシーはレオンを見ると、ぱっと顔を輝かせて歩み寄った。レオンはそんな彼女を優しい笑みで迎え、ちらりとレフィーナを見る。

ミリーの一件の後、レフィーナがわざと自分との婚約を破棄させたと知ったレオンは、まだ気持ちの整理がつけきれていないのか、複雑そうな表情だ。そんな彼にレフィーナが頭を下げるが、すぐに視線を逸らされた。

「レフィーナ」

「ヴォルフ様」

レオンとドロシーを眺めていたレフィーナは、すぐ近くに来たヴォルフに名前を呼ばれて、そちらに視線を移した。

甘さと熱っぽさを含んだ金色の瞳に見つめられて、レフィーナの頬が瞬時に熱を持つ。

「綺麗だ」

「あ、ありがとうございます」

微笑みながらそんなことを言われ、さらに頬を染めるしかない。恥ずかしくなって視線をさ迷わせていると、レオンに寄り添ってこちらを見ていたドロシーとばちりと視線がぶつかる。

ドロシーににっこりと笑みを向けられ、さらに恥ずかしさが増し、レフィーナは俯くしかなかった。

「……舞踏会になんか行かせたくないな」

「駄目だよ、ヴォルフ」

照れるレフィーナを見て締まりのない顔をしていたヴォルフに、レオンがいささか呆れたように声をかけた。その言葉を聞いて、ヴォルフは瞬時に表情を引き締め直す。

「分かっています」

「それならいいのだけれど。……そろそろ、会場に向かおうか」

レオンはヴォルフの返事に一つため息を吐き出し、控えていた騎士に頷く。

ドロシーはレオンの腕に、レフィーナはヴォルフの腕に、それぞれ手を添えて会場に向かう。

何度か角を曲がり長い廊下を歩いていくと、案内の騎士が大きな扉の前で歩みを止めた。重厚な木の扉には、花の彫刻が施されている。

扉の両端には騎士が二人と、一人のメイドが赤い布の敷かれたトレイを持って立っていた。

「ここでございます」

「ああ、ご苦労様」

「レオン殿下、こちらのお花をどうぞ」

メイドがトレイを差し出しながら、レオンにそう声をかけた。

トレイの上には繊細な装飾の美しい赤と白の薔薇のコサージュが、一対ずつ載っている。

レオンがそれを見てメイドに視線を向ければ、彼女はにっこりと笑みを浮かべて口を開く。

「これはパートナー同士で身につけるものでございます。プリローダでは舞踏会で必ず身につけます」

「……そういえば、そうだったね」

レフィーナの国ではそういったものをつける習慣はないが、プリローダでは舞踏会が開かれる前にパートナーを決めておくしきたりがある。なので、舞踏会ではパートナーだと分かるお揃いの花を事前に用意して身につけるのだ。

花をつけていない者は、パートナーがいないと笑われることもあるらしい。

レオンとヴォルフがコサージュを手に取り、一つを自分のパートナーに渡す。レオンとドロシーは赤を、ヴォルフとレフィーナは白い薔薇をそれぞれ胸元に飾りつけた。

「では、どうぞ楽しんでくださいませ」

メイドがすっと頭を下げ、扉の両端に立っていた騎士がゆっくりと扉を開く。

まずはレオンがドロシーと共に会場に入り、続いてヴォルフとレフィーナが入る。

後ろで扉が閉められる音を聞きながら、レフィーナは会場の視線にゆっくりと息を吐き出した。

予想はしていたが、レフィーナに向けられる視線は優しいものではない。レオンの婚約者として訪れたことのあるレフィーナが、今は侍女としてレオンと結婚したドロシーに仕えている。

隣国とはいえ、貴族たちにはそれが何を意味するのか分かっていた。

29

あなたにおすすめの小説

【完結】20年後の真実

ゴールデンフィッシュメダル

恋愛

公爵令息のマリウスがが婚約者タチアナに婚約破棄を言い渡した。

マリウスは子爵令嬢のゾフィーとの恋に溺れ、婚約者を蔑ろにしていた。

それから20年。

マリウスはゾフィーと結婚し、タチアナは伯爵夫人となっていた。

そして、娘の恋愛を機にマリウスは婚約破棄騒動の真実を知る。

おじさんが昔を思い出しながらもだもだするだけのお話です。

全4話書き上げ済み。

婚約破棄された令嬢が記憶を消され、それを望んだ王子は後悔することになりました

kieiku

恋愛

「では、記憶消去の魔法を執行します」

王子に婚約破棄された公爵令嬢は、王子妃教育の知識を消し去るため、10歳以降の記憶を奪われることになった。そして記憶を失い、退行した令嬢の言葉が王子を後悔に突き落とす。

愛された側妃と、愛されなかった正妃

編端みどり

恋愛

隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。

夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。

連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。

正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。

※カクヨムさんにも掲載中

※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります

※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

離婚する両親のどちらと暮らすか……娘が選んだのは夫の方だった。

しゃーりん

恋愛

夫の愛人に子供ができた。夫は私と離婚して愛人と再婚したいという。

私たち夫婦には娘が1人。

愛人との再婚に娘は邪魔になるかもしれないと思い、自分と一緒に連れ出すつもりだった。

だけど娘が選んだのは夫の方だった。

失意のまま実家に戻り、再婚した私が数年後に耳にしたのは、娘が冷遇されているのではないかという話。

事実ならば娘を引き取りたいと思い、元夫の家を訪れた。

再び娘が選ぶのは父か母か?というお話です。

もう無理して私に笑いかけなくてもいいですよ?

冬馬亮

恋愛

公爵令嬢のエリーゼは、遅れて出席した夜会で、婚約者のオズワルドがエリーゼへの不満を口にするのを偶然耳にする。

オズワルドを愛していたエリーゼはひどくショックを受けるが、悩んだ末に婚約解消を決意する。

だが、喜んで受け入れると思っていたオズワルドが、なぜか婚約解消を拒否。関係の再構築を提案する。

その後、プレゼント攻撃や突撃訪問の日々が始まるが、オズワルドは別の令嬢をそばに置くようになり・・・

「彼女は友人の妹で、なんとも思ってない。オレが好きなのはエリーゼだ」

「私みたいな女に無理して笑いかけるのも限界だって夜会で愚痴をこぼしてたじゃないですか。よかったですね、これでもう、無理して私に笑いかけなくてよくなりましたよ」

夫が妹を第二夫人に迎えたので、英雄の妻の座を捨てます。

Nao*

恋愛

夫が英雄の称号を授かり、私は英雄の妻となった。

そして英雄は、何でも一つ願いを叶える事が出来る。

そんな夫が願ったのは、私の妹を第二夫人に迎えると言う信じられないものだった。

これまで夫の為に祈りを捧げて来たと言うのに、私は彼に手酷く裏切られたのだ──。

(1万字以上と少し長いので、短編集とは別にしてあります。)

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。

MayonakaTsuki

恋愛

王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

過去1ヶ月以内にレジーナの小説・漫画を1話以上レンタルしている

と、レジーナのすべての番外編を読むことができます。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる

本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。

番外編を閲覧することが出来ません。

過去1ヶ月以内にレジーナの小説・漫画を1話以上レンタルしている

と、レジーナのすべての番外編を読むことができます。

このユーザをミュートしますか?

※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。

※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。

※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。