31 / 207

第五章 月の巫女と黒の魔人

月の巫女と黒の魔人 第一節

しおりを挟む

「皆ごめんなさいね。私が敵国の皇女であることを隠していて…」

「気にしないでくださいラナ様。貴方の人柄はこの旅でみんな知るようになっています。貴方なら戦争を仕掛ける訳ないことを信じられますよ」

「それにまさか貴方があの太陽の巫女様とは、寧ろ凄く縁起が良くて嬉しい限りですよ。俺なんかもうすっかりファンの一人なんですから」

どっと騎士達とラナが笑い出す。

森の中のキャンプ地で、レクスの騎士達が朝食しながらラナと歓談し、その様を同じく朝食をしているウィルフレッド、レクスとアランが傍から眺めていた。

「なんだかうちの騎士達、僕よりもすっかりラナ様の方に懐いてるよね。やっぱ男より華やかさのある女の子かなあ…僕はもうお払い箱かなあ…新しい職さがそっかなあ…」

大げさに泣き言を言うレクス。

「ははは、ご冗談を、騎士達のレクス様への信頼は、先日採掘場での動きを見ても一目瞭然です。少なくとも貴方を見捨てるようなことは絶対になりませんよ」

「だといいけどね…」

ウィルフレッドとアランが互いに小さく笑った。

「…アランさん。ラナが巫女であることは君も知っていたのですか?」

「そのとおりです、ウィル殿。私や陛下達を含め、皇国でも陛下とラナ様が真に信頼する極少数の人間しか知らないことですが」

涙を拭ったレクスも話題に参加する。

「例の緘口令って奴ね。…あのオズワルドは知ってた?」

「自分の知る限りでは、存じてないと思います」

「へえ、それは意外だね。有能な宰相なだけに知ってるかと思ったけど」

「そのあたりの事情は私も詳しくは…情報開示対象の選択権限は陛下とラナ様にあるのですから」

(つまりオズワルドには元から信頼できないなにかがあったということかな…。メルベの館でラナ様が彼について何か話そうとしてたけど、関係あるのだろうか)

改めてラナを見るウィルフレッドは感心そうに呟いた。

「…それにしても不思議な女性だ。凛々しく強い剣術や魔法の腕を持ちながら、あのように柔らかな女性としても立ち振舞える。どっちが本当な彼女なのか分からないぐらいだ」

「ウィルくんもそう思うでしょ?もう今更な気がするけど、やっぱ巫女様は違うよなとおもっちゃうよね」

「私はそうでもないと思いますよ」

「へ、どういうことなのアラン殿?」

「ラナ様が聖痕を持って生れ落ちた日から、私は陛下の命によりずっとラナ様を見守り続けました。第一皇女として、何よりも巫女としてラナ様は己を厳しく律し、強き誇りと責任感を持つよう育てられました。確かにラナ様はその両方をも完ぺきに全うしていますが、それ故に己の悩みを決して他人に見せない。私はそれが心配でなりません。特に敬愛していた陛下が亡くなられ、今でも皇妃陛下に会えない状況ではなおさら、ラナ様は無理をなされているのではないかと」

レクスが苦笑する。

「まさかあ、見る限り自己管理もしっかりと行き届いてるそうだし、僕よりも何倍もしっかりとしているラナ様が無理だなんて――」

ふとレクスが、何かが心に引っかかった。

「――する、かも…?」

「レクス殿?」

「レクス?」

ラナは無理をする、そういう妙な確信が、理由もなくレクスの胸に沸き立つ。

(え、どうして?どうしてそう思っちゃうの?この感じ、なんだか――)

「レクス、大丈夫か?」

ウィルフレッドの声で我に戻るレクス。

「あ、ごめん、ちょっとぼーっとしただけだよ」

「…とにかく、そういうこともあって、レクス殿とウィル殿に置かれましては、そこも含めてラナ様に気を配ってくれれば嬉しいと思います」

「勿論、前にも言ったでしょ?無料サービスとして心のケアも承っているから、安心してよ」

「そうだな。俺も自分なりに注意するから安心してください、アランさん」

アランは一礼して立ち上がる。

「お二人方ともありがとうございます。…ではこちらはマティ殿の手伝いに行きますので…」

二人が手を振ってアランを見送ると、改めてラナの方を見た。

「あのラナ様が無理、ねえ…。確かに父を亡くし、母とも会えないから、心の中では心配してるはずだけど…。ウィルくんはどう思う?」

「そうだな…、彼女は間違いなく強い心を持っているが、そう見える人は時にやむを得ずに本心を隠しなければならないことも確かにある。そしていくら逞しくても、苦しみがそれで緩和される訳じゃない。そういう意味でも、やはりアランさんの言うとおり気を配るべきだろう」

「へえ、中々良いこと言うじゃないウィルくん、…君の世界で、何か似たような経験があったとか?」

「…少し、な」

苦笑するウィルフレッドを見て、やはり色々とあるんだなと、レクスは先日、採掘場のテントでの会話を思い出した。

――――――

「――あいつの名はギルバート・ラングレン。俺はギルと呼んでいて、俺の…恩人なんだ」

「ギルバート…」

「ウィルさんの、恩人…」

カイとエリネがポツリと復唱する。

「さっき、俺は『組織』という結社に所属していたと言ってたが、そこに入ってからギルとずっと同じチームにいて、彼はいつも俺の面倒を見てくれてていたんだ。ギルには、本当にいつも世話になっていて…」

「ウィルさん…」

それを語るウィルフレッドの声の表情は、万感の思いが詰められてなお詰めきれない複雑な気持ちが込められていることをエリネは感じた。

「あれ、でもウィルくんはここに来る前にその人と戦ってたって言ってたよね。それがまたどうしてそんなことに…?」

「それに『組織』って兄貴を魔人に改造したって言ってたよな?どうして兄貴はそんなところに所属してたんだ?てか『組織』ってどんなところなの?」

「それは…」

レクスの問いにウィルフレッドは答えようとする。だがそうしようとするほど、ここに来る前に起きたことを思い出そうとするほど、激しい動悸とともに胸が良き苦しくなり、湧き出る感情が頭を激しく揺さぶって眩暈を感じた。

「ウィルさん大丈夫っ?」

「兄貴…?」

彼の異常を敏感に察したエリネ達が心配する。

「ご、ごめんウィルくん。別に無理に答えなくても良いんだよ?」

「すまない…そのことについては、もう少し、気持ちの整理をついてから…」

ラナが頷く。

「構わないわ。そもそも噂の魔人が貴方の言うギルバートと決まった訳ではないからね。今は貴方が私達と一緒に行動してくれることだけ分かれれば十分よ」

「すまない…」

カイがくれた水を飲み、暫くしてようやく呼吸も落ち着き、深呼吸をするウィルフレッド。

「今日はこれぐらいにしましょう。ちなみにウィルくんの正体だけど、これからも一緒に行動することを考えて騎士団には情報を共有させて、同時に口外無用だと伝えるようお願いするわレクス殿」

「了解。いきなり周りに知れ渡ると無駄に混乱を招きかねないからね」

「ラナ、レクス、すまない…そしてありがとう」

ウィルフレッドは礼をするように頷くと、ラナとレクスは笑顔を返した。

――――――

(あの時の様子から見ると、ウィルくんとあのギルバートという奴、色々あったそうだけど、いったい何があったんだろうね…)

目の前の皿を見つめるウィルフレッドの傍でレクスが考え込む中、カイと、ルルを肩に乗せたエリネがやってきた。

「あっ、兄貴ここにいたんだな」

「どうした二人とも?」

「うんとね、この前みたいにコークスさん達の頼みで、お兄ちゃんと一緒に町に買出しに行くことになったんだけど、今日もウィルさんを誘いたいんです」

「今度は結構量もあるし、兄貴もまだまだ色々と見て周りたいんじゃないかなって思って」

「ああ、それならぜひ同行させてくれ」

ウィルフレッドが食器を置いて立ち上がる。

「ウィルくんが一緒なら護衛も必要ないか。三人とも道中気を付けるんだよ~」

「うん、行ってきますレクス様。ウィルさんこっち」

離れる三人を見送るレクス。ふと偶然通りすがった数名の若い騎士が、明らかに畏まった表情をして三人を、いや、正確にはウィルフレッドを避けたところを見て、意味深な表情を浮かべた。

(こりゃちょっと時間かかりそうだね…)

******

それはクラトネ町ほど大きくなく、ブラン村ほど小さくもない町だった。荷車の上で馬の手綱を取るカイに、傍で座るエリネ、ルルとウィルフレッド。町に入った途端、ウィルフレッドはやはり前の町のように興味深々と町の景色を、往来する人々を見渡す。

「はは、やっぱ兄貴は面白いや。もう何度も町に来てるはずなのに、まるでお宝でも見てるようでさ」

「実際珍しいのさ。俺の世界では似たような規模の小さなタウンでさえも鉄とオイルの匂いが強いし、人々は大抵無気力なままだ。けれどここは違う、重金属に汚染されてない土と空気の匂い、活気溢れる人々たち…。俺から見ればどれも素晴らしくて、輝いて見えるんだ」

「そうなのか…?てか重金属?の汚染って、ちょっと想像できないなあ…」

「鉄とオイル…鍛冶屋みたいな匂いでしょうか。それに大抵無気力になってるって…確かにちょっと想像できないよね…」

やはり、その手の概念に触れたことのないこの世界の人にいきなり地球のことを理解できるまで説明するのは難しいか、と思うウィルフレッドだった。

ふと荷車が、この町の教会と思われる建物を通り過ぎる。その教会のドアには他のところと同じく三位一体の紋章が描かれているが、窓越しで見られる中の女神像は、今までのような三体でなく一体だけで、しかもディティールが少々違っているようだった。

「すまない、ちょっと止まっていいか?」

「どうした兄貴?」

カイが荷車を止めると、ウィルフレッドは改めて窓の中を見た。一体しかない女神像は凛として立っており、その背中には大きな翼があって、手には剣を持っていた。

「ここも三女神教会なのか?」

カイは教会とその中を見て理解した。

「ああ、ここはちょっと違ってて、女神一人だけ祀っているタイプの教会だな」

「一人だけ…三女神は普通、一緒に祀ってる訳ではないのか?」

エリネが説明する。

「基本的には一緒ですよ。ただその町の歴史や人々の生活によるけど、例えば海辺に暮らしている漁村とかは、海の生活と深く結んでいる月の女神様によく祈りを捧げてるから、ルミアナ様を主に祀るようになってるところが多いの。それでも大抵は私達の教会のように、女神様全員を祭るのが普通ですけどね」

「なるほど…」

興味津々と中を覗くウィルフレッド。

「せっかくだしちょっと入ってみようか兄貴?」

「いいのか?」

「いいのいいの、時間もまだ十分あるし、俺もここの教会に興味あるしさ」

「うん、それに前にも言いましたよね、元々ウィルさんにこの世界を良く知るために誘ったんですから、遠慮いらないですよ」

「すまない、ならお言葉に甘えさせてもらうよ」

こうして三人は、荷車を教会の外に止めて中へと入った。

それはブラン村の教会よりもやや大きい素朴な石造りの教会だった。構造自体は他の教会と同じものの、祭壇に祀られた女神像は一体のみで、三位一体の紋章が輝いてる背景を背に、外で見たように女神の背中には大きな翼、手には剣を持って凜と立てている。一つ異なる点は、一匹の竜の像が女神に従うようにその傍に立っていることだ。

「おや、客人とは珍しいですね。ようこそビトレ町の教会へ」

奥から司祭らしい男性が三人を歓迎する。

「お邪魔します。私達他の村から来たものですが、ちょっと見学させて構いませんか?」

エリネが礼儀正しく挨拶する。

「勿論です。どうぞ好きなようにくつろいで下さい。何か質問がありましたらいつでも尋ねてくださいね」

「ありがと司祭様」

カイとウィルフレッドも軽く会釈すると、改めて彫像を見た。

「この女神はどの女神なんだ?」

「太陽の女神エテルネ様だな、兄貴。ほら、背中の翼と手の剣がエテルネ様を象徴するシンボルなんだ」

「エテルネ様は神話ではとても勇ましい性格で描かれてるんです。お話も騎士や戦士に力を貸して勝利に導くものが多く、常に誇り高い姿で描かれてるから、勝利、勇気、誇りと尊厳などの象徴でもあるの。他の女神様もそれぞれ特別な意味を表していて、人々はそれに応じて、願いたいことを対応する女神様にお祈りすることもあるわ」

「そうか、だから今朝の騎士は、ラナが一緒にいると縁起が良いと言ったんだな」

「ああ、戦いの女神の巫女になるからな。まあ、巫女様が一緒にいる時点で十分ありがたいけど」

ウィルフレッドは改めて女神像を見る。その凛々しい姿は、どことなく先日のラナを思い出させる。女神の巫女は、魂の力を受け継いだ女神の気質も表すからだろうか。

「女神の傍にある竜も、エテルネと何か関係あるのか?」

ウィルフレッドは竜の像を指す。

「これは俺も初めてみるからたぶん関係ないけど…。なんなんだろうなあ?」

「その竜はこのビトレ町の守り神ですよ。」

司祭が三人に説明する。

「ビトレ町にはこういう言い伝えがあります。千年前の戦争より遥か以前、このあたりに一匹の魔獣が悪さを働いてました。それに苦しんだ人々は女神様たちに祈りを捧げると、エテルネ様が一匹の竜を遣わしてその魔獣を退治した。竜はその後、町の近くにあるウェルトレイ湖に住み着き、以来そこから町をずっと見守ってきたという。人々は竜を遣わしたエテルネ様を感謝するために、エテルネ様を主に祀るようになったのです」

「そんな言い伝えがあるのですね。…すみません、この彫像、触ってもいいですか?」

「どうぞお構いなく。」

エリネが像にじっくり触れていく。

「司祭様。その言い伝えだけど…その湖、本当に竜が住んでるのか?」

「ははは、残念ながら実際に見た人は一人もいません。私も若い頃は一度湖に潜って竜様を探そうとしましたが、結局見つかりませんでした。けれど竜様は確かに存在してると思いますよ。何せこの町は今まで一度も危険な魔獣に脅かされたことはありませんし、毎年の竜神祭の後は決まって狩りの実りが良いのですから」

「ふ~ん…」

採掘場で戦った個体、しかもゾンビ状態の奴しかしらないウィルフレッドは、ルルが威嚇している竜の像を改めてよく観察した。自分の世界で骨董品扱いの童話などで出てくる竜と非常によく似ていた。

「カイ、竜というのはどういう生き物なんだ?」

「あ~確かシスターが昔授業で言った気がするけど、竜ってのは人間がこの大地で生まれる以前より生きてる種族で、とにかく凄い力と智慧持ってる奴だそうだ。あまり他の生き物とは交流したがらないって話も聞くけど…」

「竜の性格は千差万別ですが、基本的にみな誇り高いですからね。例え女神様達に対しても敬意を持ちながら、余程のことがない限り決してこうべを垂れないと言われるぐらいです」

司祭が説明を加える。

「そうなのですか?けど確かここの竜はエテルネ様に遣われたって仰って…」

「竜は力を示したものには協力を惜しまないことも有名なんです。竜と友情を結んだ騎士の話もありますし、いわんや創世の女神となれば、時に使いとなることもありましょう。なにせエテルネ様はご存知の通り誇り高き戦の女神様です。その気性から竜達と各方面で競い合った逸話もこと欠かせないのですよ」

「そういや邪神戦争の時も竜は女神達と一緒に邪神と戦ったってたよな。でも戦争が終わると、竜はめったに人の前にでなくなったそうだ」

「そうなのか…」

「皆様は旅をなされてるようですが、暇があればウェルトレイ湖にある祠で参拝してはいかがでしょう、霊験あらたかと評判も良いし、風光明媚で景色だけでもその価値はあると思いますよ」

「ああ、ありがと司祭様」

像を触り終わったエリネがカイ達のところに戻る。

「終わったかエリー、んじゃそろそろ行こうか」

「そうね、司祭様ありがとうございました」

「ありがとうございます」

「ええ、あなた方に、女神様と竜神様のご加護がありますように」

三人は司祭に軽く会釈すると、教会を後にした。

【続く】

「気にしないでくださいラナ様。貴方の人柄はこの旅でみんな知るようになっています。貴方なら戦争を仕掛ける訳ないことを信じられますよ」

「それにまさか貴方があの太陽の巫女様とは、寧ろ凄く縁起が良くて嬉しい限りですよ。俺なんかもうすっかりファンの一人なんですから」

どっと騎士達とラナが笑い出す。

森の中のキャンプ地で、レクスの騎士達が朝食しながらラナと歓談し、その様を同じく朝食をしているウィルフレッド、レクスとアランが傍から眺めていた。

「なんだかうちの騎士達、僕よりもすっかりラナ様の方に懐いてるよね。やっぱ男より華やかさのある女の子かなあ…僕はもうお払い箱かなあ…新しい職さがそっかなあ…」

大げさに泣き言を言うレクス。

「ははは、ご冗談を、騎士達のレクス様への信頼は、先日採掘場での動きを見ても一目瞭然です。少なくとも貴方を見捨てるようなことは絶対になりませんよ」

「だといいけどね…」

ウィルフレッドとアランが互いに小さく笑った。

「…アランさん。ラナが巫女であることは君も知っていたのですか?」

「そのとおりです、ウィル殿。私や陛下達を含め、皇国でも陛下とラナ様が真に信頼する極少数の人間しか知らないことですが」

涙を拭ったレクスも話題に参加する。

「例の緘口令って奴ね。…あのオズワルドは知ってた?」

「自分の知る限りでは、存じてないと思います」

「へえ、それは意外だね。有能な宰相なだけに知ってるかと思ったけど」

「そのあたりの事情は私も詳しくは…情報開示対象の選択権限は陛下とラナ様にあるのですから」

(つまりオズワルドには元から信頼できないなにかがあったということかな…。メルベの館でラナ様が彼について何か話そうとしてたけど、関係あるのだろうか)

改めてラナを見るウィルフレッドは感心そうに呟いた。

「…それにしても不思議な女性だ。凛々しく強い剣術や魔法の腕を持ちながら、あのように柔らかな女性としても立ち振舞える。どっちが本当な彼女なのか分からないぐらいだ」

「ウィルくんもそう思うでしょ?もう今更な気がするけど、やっぱ巫女様は違うよなとおもっちゃうよね」

「私はそうでもないと思いますよ」

「へ、どういうことなのアラン殿?」

「ラナ様が聖痕を持って生れ落ちた日から、私は陛下の命によりずっとラナ様を見守り続けました。第一皇女として、何よりも巫女としてラナ様は己を厳しく律し、強き誇りと責任感を持つよう育てられました。確かにラナ様はその両方をも完ぺきに全うしていますが、それ故に己の悩みを決して他人に見せない。私はそれが心配でなりません。特に敬愛していた陛下が亡くなられ、今でも皇妃陛下に会えない状況ではなおさら、ラナ様は無理をなされているのではないかと」

レクスが苦笑する。

「まさかあ、見る限り自己管理もしっかりと行き届いてるそうだし、僕よりも何倍もしっかりとしているラナ様が無理だなんて――」

ふとレクスが、何かが心に引っかかった。

「――する、かも…?」

「レクス殿?」

「レクス?」

ラナは無理をする、そういう妙な確信が、理由もなくレクスの胸に沸き立つ。

(え、どうして?どうしてそう思っちゃうの?この感じ、なんだか――)

「レクス、大丈夫か?」

ウィルフレッドの声で我に戻るレクス。

「あ、ごめん、ちょっとぼーっとしただけだよ」

「…とにかく、そういうこともあって、レクス殿とウィル殿に置かれましては、そこも含めてラナ様に気を配ってくれれば嬉しいと思います」

「勿論、前にも言ったでしょ?無料サービスとして心のケアも承っているから、安心してよ」

「そうだな。俺も自分なりに注意するから安心してください、アランさん」

アランは一礼して立ち上がる。

「お二人方ともありがとうございます。…ではこちらはマティ殿の手伝いに行きますので…」

二人が手を振ってアランを見送ると、改めてラナの方を見た。

「あのラナ様が無理、ねえ…。確かに父を亡くし、母とも会えないから、心の中では心配してるはずだけど…。ウィルくんはどう思う?」

「そうだな…、彼女は間違いなく強い心を持っているが、そう見える人は時にやむを得ずに本心を隠しなければならないことも確かにある。そしていくら逞しくても、苦しみがそれで緩和される訳じゃない。そういう意味でも、やはりアランさんの言うとおり気を配るべきだろう」

「へえ、中々良いこと言うじゃないウィルくん、…君の世界で、何か似たような経験があったとか?」

「…少し、な」

苦笑するウィルフレッドを見て、やはり色々とあるんだなと、レクスは先日、採掘場のテントでの会話を思い出した。

――――――

「――あいつの名はギルバート・ラングレン。俺はギルと呼んでいて、俺の…恩人なんだ」

「ギルバート…」

「ウィルさんの、恩人…」

カイとエリネがポツリと復唱する。

「さっき、俺は『組織』という結社に所属していたと言ってたが、そこに入ってからギルとずっと同じチームにいて、彼はいつも俺の面倒を見てくれてていたんだ。ギルには、本当にいつも世話になっていて…」

「ウィルさん…」

それを語るウィルフレッドの声の表情は、万感の思いが詰められてなお詰めきれない複雑な気持ちが込められていることをエリネは感じた。

「あれ、でもウィルくんはここに来る前にその人と戦ってたって言ってたよね。それがまたどうしてそんなことに…?」

「それに『組織』って兄貴を魔人に改造したって言ってたよな?どうして兄貴はそんなところに所属してたんだ?てか『組織』ってどんなところなの?」

「それは…」

レクスの問いにウィルフレッドは答えようとする。だがそうしようとするほど、ここに来る前に起きたことを思い出そうとするほど、激しい動悸とともに胸が良き苦しくなり、湧き出る感情が頭を激しく揺さぶって眩暈を感じた。

「ウィルさん大丈夫っ?」

「兄貴…?」

彼の異常を敏感に察したエリネ達が心配する。

「ご、ごめんウィルくん。別に無理に答えなくても良いんだよ?」

「すまない…そのことについては、もう少し、気持ちの整理をついてから…」

ラナが頷く。

「構わないわ。そもそも噂の魔人が貴方の言うギルバートと決まった訳ではないからね。今は貴方が私達と一緒に行動してくれることだけ分かれれば十分よ」

「すまない…」

カイがくれた水を飲み、暫くしてようやく呼吸も落ち着き、深呼吸をするウィルフレッド。

「今日はこれぐらいにしましょう。ちなみにウィルくんの正体だけど、これからも一緒に行動することを考えて騎士団には情報を共有させて、同時に口外無用だと伝えるようお願いするわレクス殿」

「了解。いきなり周りに知れ渡ると無駄に混乱を招きかねないからね」

「ラナ、レクス、すまない…そしてありがとう」

ウィルフレッドは礼をするように頷くと、ラナとレクスは笑顔を返した。

――――――

(あの時の様子から見ると、ウィルくんとあのギルバートという奴、色々あったそうだけど、いったい何があったんだろうね…)

目の前の皿を見つめるウィルフレッドの傍でレクスが考え込む中、カイと、ルルを肩に乗せたエリネがやってきた。

「あっ、兄貴ここにいたんだな」

「どうした二人とも?」

「うんとね、この前みたいにコークスさん達の頼みで、お兄ちゃんと一緒に町に買出しに行くことになったんだけど、今日もウィルさんを誘いたいんです」

「今度は結構量もあるし、兄貴もまだまだ色々と見て周りたいんじゃないかなって思って」

「ああ、それならぜひ同行させてくれ」

ウィルフレッドが食器を置いて立ち上がる。

「ウィルくんが一緒なら護衛も必要ないか。三人とも道中気を付けるんだよ~」

「うん、行ってきますレクス様。ウィルさんこっち」

離れる三人を見送るレクス。ふと偶然通りすがった数名の若い騎士が、明らかに畏まった表情をして三人を、いや、正確にはウィルフレッドを避けたところを見て、意味深な表情を浮かべた。

(こりゃちょっと時間かかりそうだね…)

******

それはクラトネ町ほど大きくなく、ブラン村ほど小さくもない町だった。荷車の上で馬の手綱を取るカイに、傍で座るエリネ、ルルとウィルフレッド。町に入った途端、ウィルフレッドはやはり前の町のように興味深々と町の景色を、往来する人々を見渡す。

「はは、やっぱ兄貴は面白いや。もう何度も町に来てるはずなのに、まるでお宝でも見てるようでさ」

「実際珍しいのさ。俺の世界では似たような規模の小さなタウンでさえも鉄とオイルの匂いが強いし、人々は大抵無気力なままだ。けれどここは違う、重金属に汚染されてない土と空気の匂い、活気溢れる人々たち…。俺から見ればどれも素晴らしくて、輝いて見えるんだ」

「そうなのか…?てか重金属?の汚染って、ちょっと想像できないなあ…」

「鉄とオイル…鍛冶屋みたいな匂いでしょうか。それに大抵無気力になってるって…確かにちょっと想像できないよね…」

やはり、その手の概念に触れたことのないこの世界の人にいきなり地球のことを理解できるまで説明するのは難しいか、と思うウィルフレッドだった。

ふと荷車が、この町の教会と思われる建物を通り過ぎる。その教会のドアには他のところと同じく三位一体の紋章が描かれているが、窓越しで見られる中の女神像は、今までのような三体でなく一体だけで、しかもディティールが少々違っているようだった。

「すまない、ちょっと止まっていいか?」

「どうした兄貴?」

カイが荷車を止めると、ウィルフレッドは改めて窓の中を見た。一体しかない女神像は凛として立っており、その背中には大きな翼があって、手には剣を持っていた。

「ここも三女神教会なのか?」

カイは教会とその中を見て理解した。

「ああ、ここはちょっと違ってて、女神一人だけ祀っているタイプの教会だな」

「一人だけ…三女神は普通、一緒に祀ってる訳ではないのか?」

エリネが説明する。

「基本的には一緒ですよ。ただその町の歴史や人々の生活によるけど、例えば海辺に暮らしている漁村とかは、海の生活と深く結んでいる月の女神様によく祈りを捧げてるから、ルミアナ様を主に祀るようになってるところが多いの。それでも大抵は私達の教会のように、女神様全員を祭るのが普通ですけどね」

「なるほど…」

興味津々と中を覗くウィルフレッド。

「せっかくだしちょっと入ってみようか兄貴?」

「いいのか?」

「いいのいいの、時間もまだ十分あるし、俺もここの教会に興味あるしさ」

「うん、それに前にも言いましたよね、元々ウィルさんにこの世界を良く知るために誘ったんですから、遠慮いらないですよ」

「すまない、ならお言葉に甘えさせてもらうよ」

こうして三人は、荷車を教会の外に止めて中へと入った。

それはブラン村の教会よりもやや大きい素朴な石造りの教会だった。構造自体は他の教会と同じものの、祭壇に祀られた女神像は一体のみで、三位一体の紋章が輝いてる背景を背に、外で見たように女神の背中には大きな翼、手には剣を持って凜と立てている。一つ異なる点は、一匹の竜の像が女神に従うようにその傍に立っていることだ。

「おや、客人とは珍しいですね。ようこそビトレ町の教会へ」

奥から司祭らしい男性が三人を歓迎する。

「お邪魔します。私達他の村から来たものですが、ちょっと見学させて構いませんか?」

エリネが礼儀正しく挨拶する。

「勿論です。どうぞ好きなようにくつろいで下さい。何か質問がありましたらいつでも尋ねてくださいね」

「ありがと司祭様」

カイとウィルフレッドも軽く会釈すると、改めて彫像を見た。

「この女神はどの女神なんだ?」

「太陽の女神エテルネ様だな、兄貴。ほら、背中の翼と手の剣がエテルネ様を象徴するシンボルなんだ」

「エテルネ様は神話ではとても勇ましい性格で描かれてるんです。お話も騎士や戦士に力を貸して勝利に導くものが多く、常に誇り高い姿で描かれてるから、勝利、勇気、誇りと尊厳などの象徴でもあるの。他の女神様もそれぞれ特別な意味を表していて、人々はそれに応じて、願いたいことを対応する女神様にお祈りすることもあるわ」

「そうか、だから今朝の騎士は、ラナが一緒にいると縁起が良いと言ったんだな」

「ああ、戦いの女神の巫女になるからな。まあ、巫女様が一緒にいる時点で十分ありがたいけど」

ウィルフレッドは改めて女神像を見る。その凛々しい姿は、どことなく先日のラナを思い出させる。女神の巫女は、魂の力を受け継いだ女神の気質も表すからだろうか。

「女神の傍にある竜も、エテルネと何か関係あるのか?」

ウィルフレッドは竜の像を指す。

「これは俺も初めてみるからたぶん関係ないけど…。なんなんだろうなあ?」

「その竜はこのビトレ町の守り神ですよ。」

司祭が三人に説明する。

「ビトレ町にはこういう言い伝えがあります。千年前の戦争より遥か以前、このあたりに一匹の魔獣が悪さを働いてました。それに苦しんだ人々は女神様たちに祈りを捧げると、エテルネ様が一匹の竜を遣わしてその魔獣を退治した。竜はその後、町の近くにあるウェルトレイ湖に住み着き、以来そこから町をずっと見守ってきたという。人々は竜を遣わしたエテルネ様を感謝するために、エテルネ様を主に祀るようになったのです」

「そんな言い伝えがあるのですね。…すみません、この彫像、触ってもいいですか?」

「どうぞお構いなく。」

エリネが像にじっくり触れていく。

「司祭様。その言い伝えだけど…その湖、本当に竜が住んでるのか?」

「ははは、残念ながら実際に見た人は一人もいません。私も若い頃は一度湖に潜って竜様を探そうとしましたが、結局見つかりませんでした。けれど竜様は確かに存在してると思いますよ。何せこの町は今まで一度も危険な魔獣に脅かされたことはありませんし、毎年の竜神祭の後は決まって狩りの実りが良いのですから」

「ふ~ん…」

採掘場で戦った個体、しかもゾンビ状態の奴しかしらないウィルフレッドは、ルルが威嚇している竜の像を改めてよく観察した。自分の世界で骨董品扱いの童話などで出てくる竜と非常によく似ていた。

「カイ、竜というのはどういう生き物なんだ?」

「あ~確かシスターが昔授業で言った気がするけど、竜ってのは人間がこの大地で生まれる以前より生きてる種族で、とにかく凄い力と智慧持ってる奴だそうだ。あまり他の生き物とは交流したがらないって話も聞くけど…」

「竜の性格は千差万別ですが、基本的にみな誇り高いですからね。例え女神様達に対しても敬意を持ちながら、余程のことがない限り決してこうべを垂れないと言われるぐらいです」

司祭が説明を加える。

「そうなのですか?けど確かここの竜はエテルネ様に遣われたって仰って…」

「竜は力を示したものには協力を惜しまないことも有名なんです。竜と友情を結んだ騎士の話もありますし、いわんや創世の女神となれば、時に使いとなることもありましょう。なにせエテルネ様はご存知の通り誇り高き戦の女神様です。その気性から竜達と各方面で競い合った逸話もこと欠かせないのですよ」

「そういや邪神戦争の時も竜は女神達と一緒に邪神と戦ったってたよな。でも戦争が終わると、竜はめったに人の前にでなくなったそうだ」

「そうなのか…」

「皆様は旅をなされてるようですが、暇があればウェルトレイ湖にある祠で参拝してはいかがでしょう、霊験あらたかと評判も良いし、風光明媚で景色だけでもその価値はあると思いますよ」

「ああ、ありがと司祭様」

像を触り終わったエリネがカイ達のところに戻る。

「終わったかエリー、んじゃそろそろ行こうか」

「そうね、司祭様ありがとうございました」

「ありがとうございます」

「ええ、あなた方に、女神様と竜神様のご加護がありますように」

三人は司祭に軽く会釈すると、教会を後にした。

【続く】

0

あなたにおすすめの小説

【㊗️受賞!】神のミスで転生したけど、幼児化しちゃった!〜もふもふと一緒に、異世界ライフを楽しもう!〜

一ノ蔵(いちのくら)

ファンタジー

※第18回ファンタジー小説大賞にて、奨励賞を受賞しました!投票して頂いた皆様には、感謝申し上げますm(_ _)m

✩物語は、ゆっくり進みます。冒険より、日常に重きありの異世界ライフです。

【あらすじ】

神のミスにより、異世界転生が決まったミオ。調子に乗って、スキルを欲張り過ぎた結果、幼児化してしまった!

そんなハプニングがありつつも、ミオは、大好きな異世界で送る第二の人生に、希望いっぱい!

事故のお詫びに遣わされた、守護獣神のジョウとともに、ミオは異世界ライフを楽しみます!

仕事繁忙期の為、2月中旬まで更新を週一に致します。

カクヨム(吉野 ひな)様にも投稿しています。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

俺たちの共同学園生活

雪風 セツナ

青春

初めて執筆した作品ですので至らない点が多々あると思いますがよろしくお願いします。

2XXX年、日本では婚姻率の低下による出生率の低下が問題視されていた。そこで政府は、大人による婚姻をしなくなっていく風潮から若者の意識を改革しようとした。そこて、日本本島から離れたところに東京都所有の人工島を作り上げ高校生たちに対して特別な制度を用いた高校生活をおくらせることにした。

しかしその高校は一般的な高校のルールに当てはまることなく数々の難題を生徒たちに仕向けてくる。時には友人と協力し、時には敵対して競い合う。

そんな高校に入学することにした新庄 蒼雪。

蒼雪、相棒・友人は待ち受ける多くの試験を乗り越え、無事に学園生活を送ることができるのか!?

無属性魔法使いの下剋上~現代日本の知識を持つ魔導書と契約したら、俺だけが使える「科学魔法」で学園の英雄に成り上がりました~

黒崎隼人

ファンタジー

「お前は今日から、俺の主(マスター)だ」――魔力を持たない“無能”と蔑まれる落ちこぼれ貴族、ユキナリ。彼が手にした一冊の古びた魔導書。そこに宿っていたのは、異世界日本の知識を持つ生意気な魂、カイだった!

「俺の知識とお前の魔力があれば、最強だって夢じゃない」

主従契約から始まる、二人の秘密の特訓。科学的知識で魔法の常識を覆し、落ちこぼれが天才たちに成り上がる! 無自覚に甘い主従関係と、胸がすくような下剋上劇が今、幕を開ける!

「キヅイセ。」 ~気づいたら異世界にいた。おまけに目の前にはATMがあった。異世界転移、通算一万人目の冒険者~

あめの みかな

ファンタジー

秋月レンジ。高校2年生。

彼は気づいたら異世界にいた。

その世界は、彼が元いた世界とのゲート開通から100周年を迎え、彼は通算一万人目の冒険者だった。

科学ではなく魔法が発達した、もうひとつの地球を舞台に、秋月レンジとふたりの巫女ステラ・リヴァイアサンとピノア・カーバンクルの冒険が今始まる。

熟女愛好家ユウスケの青春(熟女漁り)

MisakiNonagase

恋愛

高校まで勉強一筋で大学デビューをしたユウスケは家庭教師の教え子の母親と不倫交際するが、彼にとって彼女とが初の男女交際。そこでユウスケは自分が熟女好きだと自覚する。それからユウスケは戦略と実戦を重ねて、清潔感と聞き上手を武器にたくさんの熟女と付き合うことになるストーリーです。

クラス転移したけど、皆さん勘違いしてません?

青いウーパーと山椒魚

ファンタジー

加藤あいは高校2年生。

最近ネット小説にハマりまくっているごく普通の高校生である。

普通に過ごしていたら異世界転移に巻き込まれた?

しかも弱いからと森に捨てられた。

いやちょっとまてよ?

皆さん勘違いしてません?

これはあいの不思議な日常を書いた物語である。

本編完結しました!

相変わらず話ごちゃごちゃしていると思いますが、楽しんでいただけると嬉しいです!

1話は1000字くらいなのでササッと読めるはず…

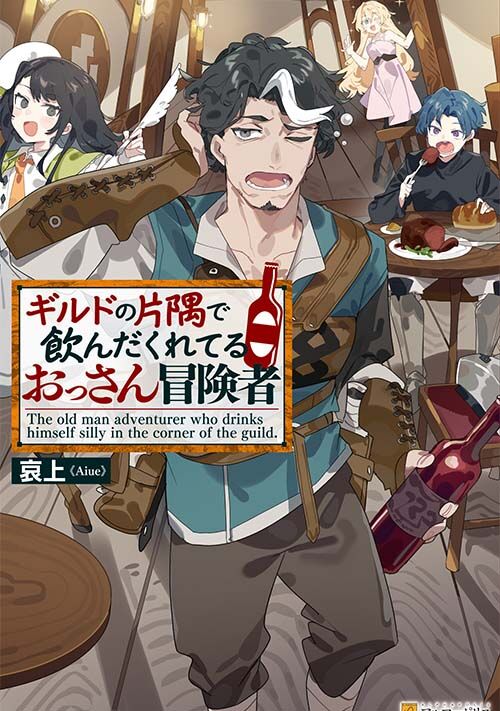

ギルドの片隅で飲んだくれてるおっさん冒険者

哀上

ファンタジー

チートを貰い転生した。

何も成し遂げることなく35年……

ついに前世の年齢を超えた。

※ 第5回次世代ファンタジーカップにて“超個性的キャラクター賞”を受賞。

※この小説は他サイトにも投稿しています。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる