89 / 116

第七章

第八十五夜 【黄昏泣き】

しおりを挟む18時半。漸く陽が傾き始め、暑さもやや下火になって来た頃。

電気は未だ復旧しておらず、夕食の手配や夜の灯りの支度等で、従業員は忙しなく見世中を行ったり来たりしている。

控え所に居る事に飽きた朱理が、敷地内でも散歩しようかと大玄関へ向かっていた時、内所から出て来た網代と鉢合わせた。

「…………」

「…………」

真面に顔を合わせるのは、ほぼ1ヶ月ぶりだ。互いに一瞬、言葉に詰まって黙り込む。

朱理は気不味さから咄嗟に目を逸らし、俯いてしまった。

黒蔓との仲が戻る前から網代の元へは通わなくなっていたが、嫌いになった訳では無い。網代に対して恋愛感情は一切無かったものの、弱りきって自棄を起こしていた自分を受け入れてくれた優しさには感謝している。

恩を仇で返す様に、何の報せもせず避けてしまった事に罪悪感と申し訳無さを抱えたまま、今までだらだらと過ごしてしまっていた。

今更、何を言えば良いかも分からずに押し黙っていると、頭上から苦笑と優しい声音が降って来た。

「少し、付き合ってくれるか」

「……うん」

そうして共に大玄関を出ると、網代の車へと誘われた。久し振りの助手席へ座る。

「昼間は随分、暑かったろう。少し涼むと良い」

「有難う……」

エンジンのかけられた車内は俄に冷房が効き始め、心地良い冷風が暑気を払ってくれた。

暫く無言で暮れて行く空を眺めていたが、意を決して朱理は口を開いた。

「……ごめんなさい、色々と迷惑をかけて……。謝らなきゃと思ってたんだけど、なんか、タイミングが掴めなくて……」

「良いんだ、分かっていたから。俺に気持ちが無い事も、自棄を起こしていた事も、もうその必要が無くなった事もな」

「……怒らないの?」

「どうして怒ると思う? 全て分かった上でお前を引き寄せたのは、俺の方じゃないか」

「だって、俺は貴方に甘えて……利用したんだよ……」

「はは、やっぱりお前は良い子だね。俺は嬉しかったのさ、お前に甘えられて」

「……っ」

朱理は言葉に詰まった。

自分がこんな事を思うのもおかしいが、つくづく網代は報われないのだな、と胸が痛む。

黒蔓や自分に散々、振り回されて利用され、挙句の果てに捨てられた。それでも未だ尚、こうして穏やかな笑みで何もかも受け入れている。

「お前が気に病む事は無い。今、お前が元通りに笑えているなら、俺はそれで良いのさ」

「……どうして……俺は貴方の大事な人を……」

網代は困った様に微笑った。

「今更だよ、そんな事は。お前がこの見世へ来る前から、俺と彼奴の間には越えられない壁があった。彼奴は今も昔も、想う事さえ許してくれなかったのさ。まぁ、それは俺に限った事では無かったがね」

網代は言葉を切って、静かに煙草に火を点ける。

少し開けた窓から紫煙を吐き、すっかり陽の沈んだ空を見遣っている横顔には、長い年月で蓄積された諦念が見えた気がした。

「お前は俺を利用したと言ったが、それは俺も同じだ」

「……俺にあの人を重ねてたって事?」

「違うよ、それだけは誤解しないで欲しい。俺はお前に彼奴を見た事は一度も無い。お前も、俺に誰かを重ねてはいなかったろう?」

「そうだけど……じゃあ利用ってなに?」

「受け入れられる快感さ。お前に甘えられ、頼られると言うのは、俺にとって最高の悦びだった。例え其処に愛が無くても、ほんのひと時の逃げ道でもな」

「そんな……利用されて嬉しいなんて、いくら俺でも信じないよ。優しい言葉で誤魔化すくらいなら、本音を言ってくれた方がよっぽど良い」

「本音だよ。俺はお前が思うよりずっと、矮小で狡い人間なんだ。誰も近付けず、誰にも心を開かなかった彼奴が唯一、執着したお前を、俺のこの手に抱いていると思うと堪らなかった。一瞬でもお前を独占している優越感に浸っていたんだよ」

「そんな事ないよ、あの人は貴方にだって……」

「いいや、お前だけだ」

朱理の言葉を遮って、網代は言い切った。

「彼奴がお前を連れて来た日の事は、今でも鮮明に思い出せる。まるで失くしていた己の片割れを見つけた様な、心底、満足そうな顔をしていた。それを見て俺は確信したよ。嗚呼、彼奴はこの子を探していたんだな、とね」

大袈裟だ、と言いかけるのを呑み込む。自分が全く同じ気持ちだったからだ。

黒蔓と出逢ったあの日、あの時、目が合った瞬間、何の疑問も持たずに差し伸べられた手を取っていた。

愛だの、恋だの、ひと目惚れだのと言う次元ではなかった。思考する余地も無く、落とした物を拾うかの様な、自然な成り行きだった。

「お前達を見た時、俺はまるで奇跡を目の当たりにした心持ちになったよ。嫉妬も羨慕も抱かせる隙など無かった。正しく運命の2人だと思ったんだ。俺は嬉しかったのさ。長い孤独を抱え、取り返しの付かない傷を負った彼奴が幸せだと感じられるのなら、それ以上の事は無いと思った」

「……だったらどうしてあの時、俺達を引き離そうとしたの?」

「それは……申し訳無い事をしたと思う。正直、彼奴への未練も多少はあったが、何よりこれ以上、危険な目に合って欲しく無かったんだよ。俺はあの惨劇をこの目で見ているからな……。またあんな事になったらと思うと、恐ろしくて堪らなかったのさ」

苦渋を孕む声音に、朱理はそれ以上の追及はしなかった。網代の気持ちは充分、理解出来る。

「だからお前が打ち拉がれ、壊れかけていた時、俺に縋ってくれた事が心の底から嬉しかった。俺は結局、誰かの支えになれた事など無かったからな。お前の思惑が何であったにせよ、俺が幸福を感じたのは本当なんだ。我ながら、つくづく馬鹿な男だと思うよ」

朱理は柔らかい革張りのシートに後頭部を沈め、フロントガラスから見える夕闇を眺めた。

網代はこの吉原へ来てから一体、幾つの事を諦め続け、心を痛めて来たのだろう。報われない想いを、叶わない願いを、どれだけ長い間、抱えて来たのだろう。

「貴方は善い人過ぎる……」

「そうでも無いさ。お前を強引に囲った陸奥の気持ちも、よく分かるからな。白状するとあの時、あわよくばこのまま俺の物にできないかとさえ思ったくらいだ」

「よく言う」

「本当だよ。お前はとても優しいし、可愛い子だ」

「……有難う、網代さん」

「ああ。逃げ出したくなった時は、またいつでも頼っておいで」

穏やかな静寂と迫る夜の気配の中、鈍い切なさと共に、蟠っていた物が解けていく気がした。

30

お気に入りに追加

138

あなたにおすすめの小説

有能社長秘書のマンションでテレワークすることになった平社員の俺

高菜あやめ

BL

【マイペース美形社長秘書×平凡新人営業マン】会社の方針で社員全員リモートワークを義務付けられたが、中途入社二年目の営業・野宮は困っていた。なぜならアパートのインターネットは遅すぎて仕事にならないから。なんとか出社を許可して欲しいと上司に直談判したら、社長の呼び出しをくらってしまい、なりゆきで社長秘書・入江のマンションに居候することに。少し冷たそうでマイペースな入江と、ちょっとビビりな野宮はうまく同居できるだろうか? のんびりほのぼのテレワークしてるリーマンのラブコメディです

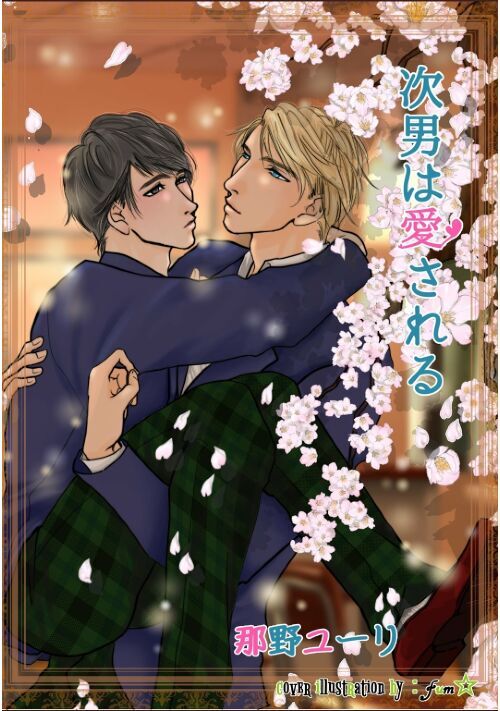

次男は愛される

那野ユーリ

BL

ゴージャス美形の長男×自称平凡な次男

佐奈が小学三年の時に父親の再婚で出来た二人の兄弟。美しすぎる兄弟に挟まれながらも、佐奈は家族に愛され育つ。そんな佐奈が禁断の恋に悩む。

素敵すぎる表紙は〝fum☆様〟から頂きました♡

無断転載は厳禁です。

【タイトル横の※印は性描写が入ります。18歳未満の方の閲覧はご遠慮下さい。】

12月末にこちらの作品は非公開といたします。ご了承くださいませ。

近況ボードをご覧下さい。

Take On Me

マン太

BL

親父の借金を返済するため、ヤクザの若頭、岳(たける)の元でハウスキーパーとして働く事になった大和(やまと)。

初めは乗り気でなかったが、持ち前の前向きな性格により、次第に力を発揮していく。

岳とも次第に打ち解ける様になり…。

軽いノリのお話しを目指しています。

※BLに分類していますが軽めです。

※他サイトへも掲載しています。

one night

雲乃みい

BL

失恋したばかりの千裕はある夜、バーで爽やかな青年実業家の智紀と出会う。

お互い失恋したばかりということを知り、ふたりで飲むことになるが。

ーー傷の舐め合いでもする?

爽やかSでバイな社会人がノンケ大学生を誘惑?

一夜だけのはずだった、なのにーーー。

年上の恋人は優しい上司

木野葉ゆる

BL

小さな賃貸専門の不動産屋さんに勤める俺の恋人は、年上で優しい上司。

仕事のこととか、日常のこととか、デートのこととか、日記代わりに綴るSS連作。

基本は受け視点(一人称)です。

一日一花BL企画 参加作品も含まれています。

表紙は松下リサ様(@risa_m1012)に描いて頂きました!!ありがとうございます!!!!

完結済みにいたしました。

6月13日、同人誌を発売しました。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由

フルーツパフェ

大衆娯楽

クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。

トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。

いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。

考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。

赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。

言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。

たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる