お気に入りに追加

0

あなたにおすすめの小説

どうやら夫に疎まれているようなので、私はいなくなることにします

文野多咲

恋愛

秘めやかな空気が、寝台を囲う帳の内側に立ち込めていた。

夫であるゲルハルトがエレーヌを見下ろしている。

エレーヌの髪は乱れ、目はうるみ、体の奥は甘い熱で満ちている。エレーヌもまた、想いを込めて夫を見つめた。

「ゲルハルトさま、愛しています」

ゲルハルトはエレーヌをさも大切そうに撫でる。その手つきとは裏腹に、ぞっとするようなことを囁いてきた。

「エレーヌ、俺はあなたが憎い」

エレーヌは凍り付いた。

タダで済むと思うな

美凪ましろ

ライト文芸

フルタイムで働きながらワンオペで子育てをし、夫のケアもしていた井口虹子は、結婚十六年目のある夜、限界を迎える。

――よし、決めた。

我慢するのは止めだ止め。

家族のために粉骨砕身頑張っていた自分。これからは自分のために生きる!

そう決めた虹子が企てた夫への復讐とは。

■十八歳以下の男女の性行為があります。

形而上の愛

羽衣石ゐお

ライト文芸

『高専共通システムに登録されているパスワードの有効期限が近づいています。パスワードを変更してください。』

そんなメールを無視し続けていたある日、高専生の東雲秀一は結瀬山を散歩していると驟雨に遭い、通りかかった四阿で雨止みを待っていると、ひとりの女性に出会う。

「私を……見たことはありませんか」

そんな奇怪なことを言い出した女性の美貌に、東雲は心を確かに惹かれてゆく。しかしそれが原因で、彼が持ち前の虚言癖によって遁走してきたものたちと、再び向かい合うことになるのだった。

ある梅雨を境に始まった物語は、無事エンドロールに向かうのだろうか。心苦しい、ひと夏の青春文学。

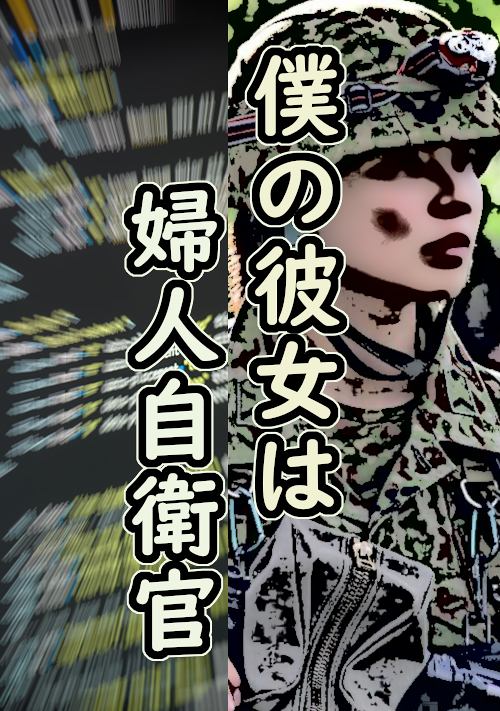

僕の彼女は婦人自衛官

防人2曹

ライト文芸

ちょっと小太りで気弱なシステムエンジニアの主人公・新田剛は、会社の先輩の女子社員に伊藤佳織を紹介される。佳織は陸上自衛官という特殊な仕事に就く女性。そのショートカットな髪型が良く似合い、剛は佳織に一目惚れしてしまう。佳織は彼氏なら職場の外に人が良いと思っていた。4度目のデートで佳織に告白した剛は、佳織からOKを貰い、2人は交際開始するが、陸上自衛官とまだまだ底辺エンジニアのカップルのほのぼのストーリー。

元おっさんの俺、公爵家嫡男に転生~普通にしてるだけなのに、次々と問題が降りかかってくる~

おとら@ 書籍発売中

ファンタジー

アルカディア王国の公爵家嫡男であるアレク(十六歳)はある日突然、前触れもなく前世の記憶を蘇らせる。

どうやら、それまでの自分はグータラ生活を送っていて、ろくでもない評判のようだ。

そんな中、アラフォー社畜だった前世の記憶が蘇り混乱しつつも、今の生活に慣れようとするが……。

その行動は以前とは違く見え、色々と勘違いをされる羽目に。

その結果、様々な女性に迫られることになる。

元婚約者にしてツンデレ王女、専属メイドのお調子者エルフ、決闘を仕掛けてくるクーデレ竜人姫、世話をすることなったドジっ子犬耳娘など……。

「ハーレムは嫌だァァァァ! どうしてこうなった!?」

今日も、そんな彼の悲鳴が響き渡る。

涙の味に変わるまで【完結】

真名川正志

ライト文芸

28歳の山上正道(やまがみまさみち)は、片思いの初恋の相手である朝日奈明日奈(あさひなあすな)と10年ぶりに再会した。しかし、核シェルターの取材に来ていた明日奈は、正道のことを憶えていなかった。やがて核戦争が勃発したことがニュースで報道され、明日奈と正道は核シェルターの中に閉じ込められてしまい――。

(おかげ様で完結しました。応援ありがとうございました)

初愛シュークリーム

吉沢 月見

ライト文芸

WEBデザイナーの利紗子とパティシエールの郁実は女同士で付き合っている。二人は田舎に移住し、郁実はシュークリーム店をオープンさせる。付き合っていることを周囲に話したりはしないが、互いを大事に想っていることには変わりない。同棲を開始し、ますます相手を好きになったり、自分を不甲斐ないと感じたり。それでもお互いが大事な二人の物語。

第6回ライト文芸大賞奨励賞いただきました。ありがとうございます

後宮の胡蝶 ~皇帝陛下の秘密の妃~

菱沼あゆ

キャラ文芸

突然の譲位により、若き皇帝となった苑楊は封印されているはずの宮殿で女官らしき娘、洋蘭と出会う。

洋蘭はこの宮殿の牢に住む老人の世話をしているのだと言う。

天女のごとき外見と豊富な知識を持つ洋蘭に心惹かれはじめる苑楊だったが。

洋蘭はまったく思い通りにならないうえに、なにかが怪しい女だった――。

中華後宮ラブコメディ。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる