51 / 116

第六章 楊麗華と幼妻

第六章 楊麗華と幼妻 九

しおりを挟む

それから間もなく、皇帝邕は太子を枕元に呼びつけた。

この頃は、三十代の若さもあって体調も回復していたが、突如重病のふりをしたのにはわけがある。

「病床にある朕の代わりに、太子であるそちが大軍を率いて『吐谷渾』を征服して見せよ。

『絹の交易路』を確保するためには、敵対するこの『吐谷渾』を屈服させねばならぬ。

朕も大事な戦には必ず親征して将兵の意気を大いに上げさせたものじゃ。

なに、北斉征伐に比べれば、小国の『吐谷渾』を落とすなぞ、簡単なこと。

これをもって宮中にはびこるお前の汚名を晴らすのだ。

『次期皇帝』としての『真価』を輝かすのは今であるぞ」

と、そう言ったのである。

太子は帝位を継ぐために存在する。

たとえ皇帝が親征したとしても、跡を継ぐべき太子が共に出征するのは稀と言えよう。

まして、青海一帯を支配する『吐谷渾』は身体能力の高い猛将がそろっていて、混戦が予想される。

このような危険な場所には『跡継ぎ』を行かせぬのが定石だ。

もちろん、国の興亡を決するときや、太子自身がよほど武勇に優れて自ら望む場合は例外であるが、それでもやはり稀である。

皇帝が壮健である頃に『お飾り』として危険のない場所にちょこっと行く程度が精々であるから、この場合は――太子自ら遠征に行く必要などなかったのである。

それでもあえて命じたのにはわけがあった。

太子の暗殺。

親である皇帝邕がそれをとうとう決断し、けじめをつけることにしたのだ。

その決断は、すでに内々に尉遅熾繁の関係者たちに伝えられている。

さすがにそこまでの決意を聞かされては、宇文温やその一族、尉遅一族も黙るしかなかった。

もちろん、そんな乱暴な手段を使わずとも公的に太子を廃することは出来た。

だが、罪状をなんとする。

臣下の婦人を寝取ったからだとでも言うか。

それでは尉遅熾繁は以後も名を辱められ、史書にさえ残るだろう。

親族も赤っ恥を轟かせることになる。

では酒に酔うを罪とするか。

それも到底無理だ。廃嫡に足る理由ではない。

あんな太子でも援護する勢力があり、臣たちの心が二つに割れては国力を削ぐことになる。

ならば、手は一つしかない。

それは愚息を戦に赴かせ、その間に暗殺することであった。

太子の罪は重く、もはや生かしておいては国のためにならぬ。

懲罰杖で散々に打ち据えたところで『反省』などもしない。

太子が東宮に戻って早速やったのは、反省ではなく、鬱憤晴らしとして少女たちに暴力を振るうことであった。

廃位して名ばかりの爵位を与えても、愚息は必ずや騒動を起こし、次に立てる太子の足を引っ張るであろう。

皇帝邕はそう考えた。

戦自体は、上開府儀同大将軍の王軌と宮正の宇文孝伯を太子に随行させることで、勝利の算段はすでにつけてあった。

いずれも皇帝邕が逆臣の傀儡であった時代から尽くしてくれた忠臣たちである。

しかし、太子にだけは、戦で死んでもらわねばならぬのだ。

死なぬならば、密命を帯びた刺客が食事に毒を盛る。

もしくは乱戦の中、敵に紛れて太子を殺す。

それは一種の親としての思いやりでもあった。

醜聞によって刑に処するより、国のために出征して薨ずる(死ぬ)方が後世の評価も高くなる。

親を困らせてばかりの愚息とはいえ、最低限の名誉だけは守ってやるつもりであった。

しかし皇帝邕も人の親。

子の幼かったころを思えば涙腺も緩んだ。

「思えば朕は情けない父であった。

贇が物心ついてより十二年。みっともない姿ばかりを見せ続けてきた。

兄帝たちの仇である宇文護に礼を尽くし、奴が座して朕が傍らに立つことすらあった。

……傀儡としてしか生きられぬ父を見るのは、さぞつらく、惨めであったことだろうよなぁ」

そう呟いて涙を落とした。

また、宇文護を排斥して間もなくやった、仏教の大弾圧についても振り返った。

その頃の仏教は大いに腐敗しており、人々は税や兵役逃れ、労働の免除を狙って次々と私度僧(公式な許可を受けることなく出家した僧)となっていた。

あまりの有様に、仏尼の乳母を持つ楊堅ですら眉を顰めるほどであった。

ついに国家の財政や兵員の確保を脅かすほどの事態となったので、皇帝はやむなく仏教を弾圧し、私度僧を強制的に還俗させることにした。

そうして一国民としての義務を全うさせたのである。

結果、仏教徒の大部分は皇帝邕ようを恨んだ。

崇高な志のある僧は粛々と受け入れたが、大部分の僧の目当ては別にある。

適当に経などを唱えておれば、貴族や富裕層の喜捨(お布施)に頼って暮らせ、しかも兵役まで逃れることが出来るのに、その道を閉ざされてしまったのだ。

それは逆恨みの類と言えるが、仏教を支持する人々は太子が暗愚に育っていく様子を見て、

『それみたことか、仏教を弾圧した報いだ。

仏罰が下って長男は悪太子に育ち、次男までもがろくでもない』

と、噂した。

実は、太子だけでなく、父を敬わぬ兄に習って次男までもが酒色に溺れたロクデナシに育ちつつあったのだ。

皇帝にとって、それも頭痛の種であった。

仏教の大弾圧を行わねば、太子は幼いころの素直さを持ったまま大きくなったのであろうか――と、ふと思いを馳せる。

言葉を舌っ足らずに話し始めたあの頃。よちよちと歩いて抱き着いてきた幼き日。

すべてが懐かしく思い出される。

「いや、今更もう、何も言うまい」

彼は首を左右に振ってわが子への思いを絶ち切った。

仏教の大弾圧を行わねば、そもそも国家は破たんしていたのだ。今更惑うて何になる。

そして、

「必ずとどめを刺すように。

見事、尉遅迥や宇文温の恨みを晴らし、我が国を助けて見せよ」

と、刺客に命じた。

雪のちらつく冬の日のことであった。

この頃は、三十代の若さもあって体調も回復していたが、突如重病のふりをしたのにはわけがある。

「病床にある朕の代わりに、太子であるそちが大軍を率いて『吐谷渾』を征服して見せよ。

『絹の交易路』を確保するためには、敵対するこの『吐谷渾』を屈服させねばならぬ。

朕も大事な戦には必ず親征して将兵の意気を大いに上げさせたものじゃ。

なに、北斉征伐に比べれば、小国の『吐谷渾』を落とすなぞ、簡単なこと。

これをもって宮中にはびこるお前の汚名を晴らすのだ。

『次期皇帝』としての『真価』を輝かすのは今であるぞ」

と、そう言ったのである。

太子は帝位を継ぐために存在する。

たとえ皇帝が親征したとしても、跡を継ぐべき太子が共に出征するのは稀と言えよう。

まして、青海一帯を支配する『吐谷渾』は身体能力の高い猛将がそろっていて、混戦が予想される。

このような危険な場所には『跡継ぎ』を行かせぬのが定石だ。

もちろん、国の興亡を決するときや、太子自身がよほど武勇に優れて自ら望む場合は例外であるが、それでもやはり稀である。

皇帝が壮健である頃に『お飾り』として危険のない場所にちょこっと行く程度が精々であるから、この場合は――太子自ら遠征に行く必要などなかったのである。

それでもあえて命じたのにはわけがあった。

太子の暗殺。

親である皇帝邕がそれをとうとう決断し、けじめをつけることにしたのだ。

その決断は、すでに内々に尉遅熾繁の関係者たちに伝えられている。

さすがにそこまでの決意を聞かされては、宇文温やその一族、尉遅一族も黙るしかなかった。

もちろん、そんな乱暴な手段を使わずとも公的に太子を廃することは出来た。

だが、罪状をなんとする。

臣下の婦人を寝取ったからだとでも言うか。

それでは尉遅熾繁は以後も名を辱められ、史書にさえ残るだろう。

親族も赤っ恥を轟かせることになる。

では酒に酔うを罪とするか。

それも到底無理だ。廃嫡に足る理由ではない。

あんな太子でも援護する勢力があり、臣たちの心が二つに割れては国力を削ぐことになる。

ならば、手は一つしかない。

それは愚息を戦に赴かせ、その間に暗殺することであった。

太子の罪は重く、もはや生かしておいては国のためにならぬ。

懲罰杖で散々に打ち据えたところで『反省』などもしない。

太子が東宮に戻って早速やったのは、反省ではなく、鬱憤晴らしとして少女たちに暴力を振るうことであった。

廃位して名ばかりの爵位を与えても、愚息は必ずや騒動を起こし、次に立てる太子の足を引っ張るであろう。

皇帝邕はそう考えた。

戦自体は、上開府儀同大将軍の王軌と宮正の宇文孝伯を太子に随行させることで、勝利の算段はすでにつけてあった。

いずれも皇帝邕が逆臣の傀儡であった時代から尽くしてくれた忠臣たちである。

しかし、太子にだけは、戦で死んでもらわねばならぬのだ。

死なぬならば、密命を帯びた刺客が食事に毒を盛る。

もしくは乱戦の中、敵に紛れて太子を殺す。

それは一種の親としての思いやりでもあった。

醜聞によって刑に処するより、国のために出征して薨ずる(死ぬ)方が後世の評価も高くなる。

親を困らせてばかりの愚息とはいえ、最低限の名誉だけは守ってやるつもりであった。

しかし皇帝邕も人の親。

子の幼かったころを思えば涙腺も緩んだ。

「思えば朕は情けない父であった。

贇が物心ついてより十二年。みっともない姿ばかりを見せ続けてきた。

兄帝たちの仇である宇文護に礼を尽くし、奴が座して朕が傍らに立つことすらあった。

……傀儡としてしか生きられぬ父を見るのは、さぞつらく、惨めであったことだろうよなぁ」

そう呟いて涙を落とした。

また、宇文護を排斥して間もなくやった、仏教の大弾圧についても振り返った。

その頃の仏教は大いに腐敗しており、人々は税や兵役逃れ、労働の免除を狙って次々と私度僧(公式な許可を受けることなく出家した僧)となっていた。

あまりの有様に、仏尼の乳母を持つ楊堅ですら眉を顰めるほどであった。

ついに国家の財政や兵員の確保を脅かすほどの事態となったので、皇帝はやむなく仏教を弾圧し、私度僧を強制的に還俗させることにした。

そうして一国民としての義務を全うさせたのである。

結果、仏教徒の大部分は皇帝邕ようを恨んだ。

崇高な志のある僧は粛々と受け入れたが、大部分の僧の目当ては別にある。

適当に経などを唱えておれば、貴族や富裕層の喜捨(お布施)に頼って暮らせ、しかも兵役まで逃れることが出来るのに、その道を閉ざされてしまったのだ。

それは逆恨みの類と言えるが、仏教を支持する人々は太子が暗愚に育っていく様子を見て、

『それみたことか、仏教を弾圧した報いだ。

仏罰が下って長男は悪太子に育ち、次男までもがろくでもない』

と、噂した。

実は、太子だけでなく、父を敬わぬ兄に習って次男までもが酒色に溺れたロクデナシに育ちつつあったのだ。

皇帝にとって、それも頭痛の種であった。

仏教の大弾圧を行わねば、太子は幼いころの素直さを持ったまま大きくなったのであろうか――と、ふと思いを馳せる。

言葉を舌っ足らずに話し始めたあの頃。よちよちと歩いて抱き着いてきた幼き日。

すべてが懐かしく思い出される。

「いや、今更もう、何も言うまい」

彼は首を左右に振ってわが子への思いを絶ち切った。

仏教の大弾圧を行わねば、そもそも国家は破たんしていたのだ。今更惑うて何になる。

そして、

「必ずとどめを刺すように。

見事、尉遅迥や宇文温の恨みを晴らし、我が国を助けて見せよ」

と、刺客に命じた。

雪のちらつく冬の日のことであった。

0

あなたにおすすめの小説

滝川家の人びと

卯花月影

歴史・時代

勝利のために走るのではない。

生きるために走る者は、

傷を負いながらも、歩みを止めない。

戦国という時代の只中で、

彼らは何を失い、

走り続けたのか。

滝川一益と、その郎党。

これは、勝者の物語ではない。

生き延びた者たちの記録である。

甲斐ノ副将、八幡原ニテ散……ラズ

朽縄咲良

歴史・時代

【第8回歴史時代小説大賞奨励賞受賞作品】

戦国の雄武田信玄の次弟にして、“稀代の副将”として、同時代の戦国武将たちはもちろん、後代の歴史家の間でも評価の高い武将、武田典厩信繁。

永禄四年、武田信玄と強敵上杉輝虎とが雌雄を決する“第四次川中島合戦”に於いて討ち死にするはずだった彼は、家臣の必死の奮闘により、その命を拾う。

信繁の生存によって、甲斐武田家と日本が辿るべき歴史の流れは徐々にずれてゆく――。

この作品は、武田信繁というひとりの武将の生存によって、史実とは異なっていく戦国時代を書いた、大河if戦記である。

*ノベルアッププラス・小説家になろうにも、同内容の作品を掲載しております(一部差異あり)。

熟女愛好家ユウスケの青春(熟女漁り)

MisakiNonagase

恋愛

高校まで勉強一筋で大学デビューをしたユウスケは家庭教師の教え子の母親と不倫交際するが、彼にとって彼女とが初の男女交際。そこでユウスケは自分が熟女好きだと自覚する。それからユウスケは戦略と実戦を重ねて、清潔感と聞き上手を武器にたくさんの熟女と付き合うことになるストーリーです。

改造空母機動艦隊

蒼 飛雲

歴史・時代

兵棋演習の結果、洋上航空戦における空母の大量損耗は避け得ないと悟った帝国海軍は高価な正規空母の新造をあきらめ、旧式戦艦や特務艦を改造することで数を揃える方向に舵を切る。

そして、昭和一六年一二月。

日本の前途に暗雲が立ち込める中、祖国防衛のために改造空母艦隊は出撃する。

「瑞鳳」「祥鳳」「龍鳳」が、さらに「千歳」「千代田」「瑞穂」がその数を頼みに太平洋艦隊を迎え撃つ。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

【読者賞】江戸の飯屋『やわらぎ亭』〜元武家娘が一膳でほぐす人と心〜

旅する書斎(☆ほしい)

歴史・時代

【第11回歴史・時代小説大賞 読者賞(読者投票1位)受賞】

文化文政の江戸・深川。

人知れず佇む一軒の飯屋――『やわらぎ亭』。

暖簾を掲げるのは、元武家の娘・おし乃。

家も家族も失い、父の形見の包丁一つで町に飛び込んだ彼女は、

「旨い飯で人の心をほどく」を信条に、今日も竈に火を入れる。

常連は、職人、火消し、子どもたち、そして──町奉行・遠山金四郎!?

変装してまで通い詰めるその理由は、一膳に込められた想いと味。

鯛茶漬け、芋がらの煮物、あんこう鍋……

その料理の奥に、江戸の暮らしと誇りが宿る。

涙も笑いも、湯気とともに立ち上る。

これは、舌と心を温める、江戸人情グルメ劇。

裏長屋の若殿、限られた自由を満喫する

克全

歴史・時代

貧乏人が肩を寄せ合って暮らす聖天長屋に徳田新之丞と名乗る人品卑しからぬ若侍がいた。月のうち数日しか長屋にいないのだが、いる時には自ら竈で米を炊き七輪で魚を焼く小まめな男だった。

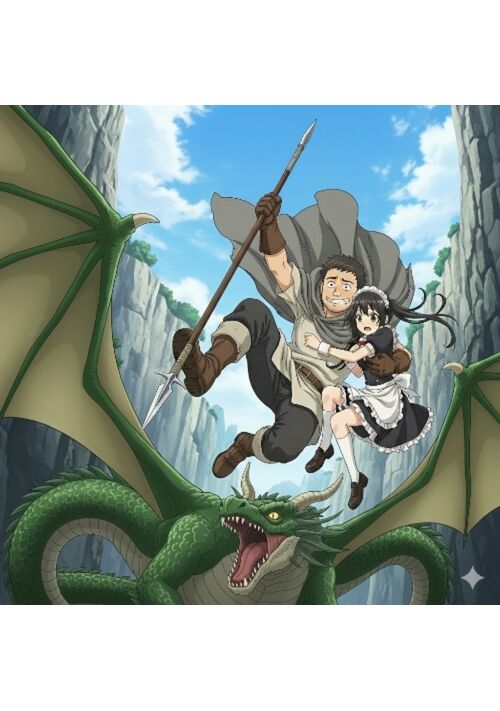

ラストアタック!〜御者のオッサン、棚ぼたで最強になる〜

KeyBow

ファンタジー

第18回ファンタジー小説大賞奨励賞受賞

ディノッゾ、36歳。職業、馬車の御者。

諸国を旅するのを生き甲斐としながらも、その実態は、酒と女が好きで、いつかは楽して暮らしたいと願う、どこにでもいる平凡なオッサンだ。

そんな男が、ある日、傲慢なSランクパーティーが挑むドラゴンの討伐に、くじ引きによって理不尽な捨て駒として巻き込まれる。

捨て駒として先行させられたディノッゾの馬車。竜との遭遇地点として聞かされていた場所より、遥か手前でそれは起こった。天を覆う巨大な影―――ドラゴンの襲撃。馬車は木っ端微塵に砕け散り、ディノッゾは、同乗していたメイドの少女リリアと共に、死の淵へと叩き落された―――はずだった。

腕には、守るべきメイドの少女。

眼下には、Sランクパーティーさえも圧倒する、伝説のドラゴン。

―――それは、ただの不運な落下のはずだった。

崩れ落ちる崖から転落する際、杖代わりにしていただけの槍が、本当に、ただ偶然にも、ドラゴンのたった一つの弱点である『逆鱗』を貫いた。

その、あまりにも幸運な事故こそが、竜の命を絶つ『最後の一撃(ラストアタック)』となったことを、彼はまだ知らない。

死の淵から生還した彼が手に入れたのは、神の如き規格外の力と、彼を「師」と慕う、新たな仲間たちだった。

だが、その力の代償は、あまりにも大きい。

彼が何よりも愛していた“酒と女と気楽な旅”――

つまり平和で自堕落な生活そのものだった。

これは、英雄になるつもりのなかった「ただのオッサン」が、

守るべき者たちのため、そして亡き友との誓いのために、

いつしか、世界を救う伝説へと祭り上げられていく物語。

―――その勘違いと優しさが、やがて世界を揺るがす。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる