お気に入りに追加

20

あなたにおすすめの小説

どうやら夫に疎まれているようなので、私はいなくなることにします

文野多咲

恋愛

秘めやかな空気が、寝台を囲う帳の内側に立ち込めていた。

夫であるゲルハルトがエレーヌを見下ろしている。

エレーヌの髪は乱れ、目はうるみ、体の奥は甘い熱で満ちている。エレーヌもまた、想いを込めて夫を見つめた。

「ゲルハルトさま、愛しています」

ゲルハルトはエレーヌをさも大切そうに撫でる。その手つきとは裏腹に、ぞっとするようなことを囁いてきた。

「エレーヌ、俺はあなたが憎い」

エレーヌは凍り付いた。

【完結】殿下、自由にさせていただきます。

なか

恋愛

「出て行ってくれリルレット。王宮に君が住む必要はなくなった」

その言葉と同時に私の五年間に及ぶ初恋は終わりを告げた。

アルフレッド殿下の妃候補として選ばれ、心の底から喜んでいた私はもういない。

髪を綺麗だと言ってくれた口からは、私を貶める言葉しか出てこない。

見惚れてしまう程の笑みは、もう見せてもくれない。

私………貴方に嫌われた理由が分からないよ。

初夜を私一人だけにしたあの日から、貴方はどうして変わってしまったの?

恋心は砕かれた私は死さえ考えたが、過去に見知らぬ男性から渡された本をきっかけに騎士を目指す。

しかし、正騎士団は女人禁制。

故に私は男性と性別を偽って生きていく事を決めたのに……。

晴れて騎士となった私を待っていたのは、全てを見抜いて笑う副団長であった。

身分を明かせない私は、全てを知っている彼と秘密の恋をする事になる。

そして、騎士として王宮内で起きた変死事件やアルフレッドの奇行に大きく関わり、やがて王宮に蔓延る謎と対峙する。

これは、私の初恋が終わり。

僕として新たな人生を歩みだした話。

5年も苦しんだのだから、もうスッキリ幸せになってもいいですよね?

gacchi

恋愛

13歳の学園入学時から5年、第一王子と婚約しているミレーヌは王子妃教育に疲れていた。好きでもない王子のために苦労する意味ってあるんでしょうか。

そんなミレーヌに王子は新しい恋人を連れて

「婚約解消してくれる?優しいミレーヌなら許してくれるよね?」

もう私、こんな婚約者忘れてスッキリ幸せになってもいいですよね?

3/5 1章完結しました。おまけの後、2章になります。

4/4 完結しました。奨励賞受賞ありがとうございました。

1章が書籍になりました。

絶対に間違えないから

mahiro

恋愛

あれは事故だった。

けれど、その場には彼女と仲の悪かった私がおり、日頃の行いの悪さのせいで彼女を階段から突き落とした犯人は私だと誰もが思ったーーー私の初恋であった貴方さえも。

だから、貴方は彼女を失うことになった私を許さず、私を死へ追いやった………はずだった。

何故か私はあのときの記憶を持ったまま6歳の頃の私に戻ってきたのだ。

どうして戻ってこれたのか分からないが、このチャンスを逃すわけにはいかない。

私はもう彼らとは出会わず、日頃の行いの悪さを見直し、平穏な生活を目指す!そう決めたはずなのに...……。

【1/21取り下げ予定】悲しみは続いても、また明日会えるから

gacchi

恋愛

愛人が身ごもったからと伯爵家を追い出されたお母様と私マリエル。お母様が幼馴染の辺境伯と再婚することになり、同じ年の弟ギルバードができた。それなりに仲良く暮らしていたけれど、倒れたお母様のために薬草を取りに行き、魔狼に襲われて死んでしまった。目を開けたら、なぜか五歳の侯爵令嬢リディアーヌになっていた。あの時、ギルバードは無事だったのだろうか。心配しながら連絡することもできず、時は流れ十五歳になったリディアーヌは学園に入学することに。そこには変わってしまったギルバードがいた。電子書籍化のため1/21取り下げ予定です。

贖罪の花嫁はいつわりの婚姻に溺れる

マチバリ

恋愛

貴族令嬢エステルは姉の婚約者を誘惑したという冤罪で修道院に行くことになっていたが、突然ある男の花嫁になり子供を産めと命令されてしまう。夫となる男は稀有な魔力と尊い血統を持ちながらも辺境の屋敷で孤独に暮らす魔法使いアンデリック。

数奇な運命で結婚する事になった二人が呪いをとくように幸せになる物語。

書籍化作業にあたり本編を非公開にしました。

極悪家庭教師の溺愛レッスン~悪魔な彼はお隣さん~

恵喜 どうこ

恋愛

「高校合格のお礼をくれない?」

そう言っておねだりしてきたのはお隣の家庭教師のお兄ちゃん。

私よりも10歳上のお兄ちゃんはずっと憧れの人だったんだけど、好きだという告白もないままに男女の関係に発展してしまった私は苦しくて、どうしようもなくて、彼の一挙手一投足にただ振り回されてしまっていた。

葵は私のことを本当はどう思ってるの?

私は葵のことをどう思ってるの?

意地悪なカテキョに翻弄されっぱなし。

こうなったら確かめなくちゃ!

葵の気持ちも、自分の気持ちも!

だけど甘い誘惑が多すぎて――

ちょっぴりスパイスをきかせた大人の男と女子高生のラブストーリーです。

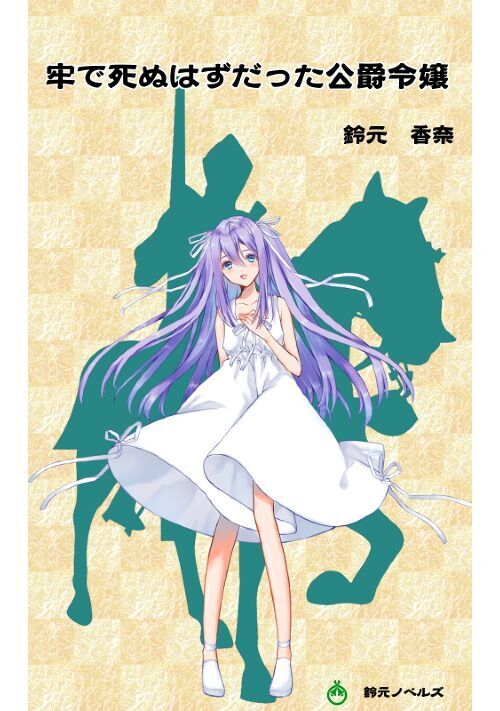

牢で死ぬはずだった公爵令嬢

鈴元 香奈

恋愛

婚約していた王子に裏切られ無実の罪で牢に入れられてしまった公爵令嬢リーゼは、牢番に助け出されて見知らぬ男に託された。

表紙女性イラストはしろ様(SKIMA)、背景はくらうど職人様(イラストAC)、馬上の人物はシルエットACさんよりお借りしています。

小説家になろうさんにも投稿しています。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる