あなたにおすすめの小説

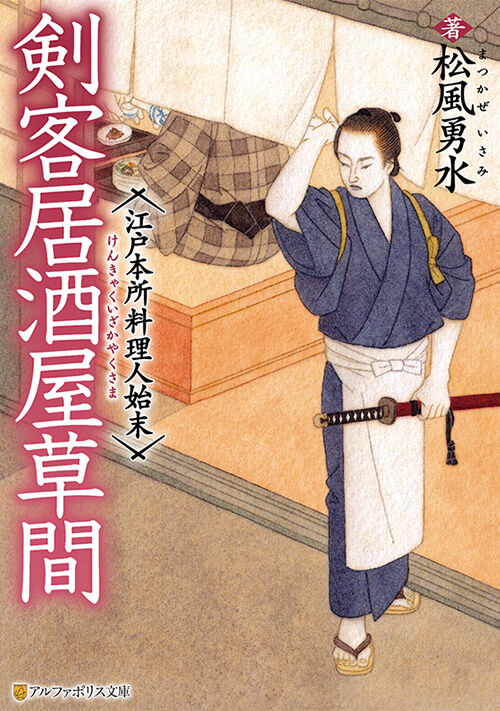

剣客居酒屋草間 江戸本所料理人始末

松風勇水(松 勇)

歴史・時代

旧題:剣客居酒屋 草間の陰

第9回歴史・時代小説大賞「読めばお腹がすく江戸グルメ賞」受賞作。

本作は『剣客居酒屋 草間の陰』から『剣客居酒屋草間 江戸本所料理人始末』と改題いたしました。

2025年11月28書籍刊行。

なお、レンタル部分は修正した書籍と同様のものとなっておりますが、一部の描写が割愛されたため、後続の話とは繋がりが悪くなっております。ご了承ください。

酒と肴と剣と闇

江戸情緒を添えて

江戸は本所にある居酒屋『草間』。

美味い肴が食えるということで有名なこの店の主人は、絶世の色男にして、無双の剣客でもある。

自分のことをほとんど話さないこの男、冬吉には実は隠された壮絶な過去があった。

多くの江戸の人々と関わり、その舌を満足させながら、剣の腕でも人々を救う。

その慌し日々の中で、己の過去と江戸の闇に巣食う者たちとの浅からぬ因縁に気付いていく。

店の奉公人や常連客と共に江戸を救う、包丁人にして剣客、冬吉の物語。

甲斐ノ副将、八幡原ニテ散……ラズ

朽縄咲良

歴史・時代

【第8回歴史時代小説大賞奨励賞受賞作品】

戦国の雄武田信玄の次弟にして、“稀代の副将”として、同時代の戦国武将たちはもちろん、後代の歴史家の間でも評価の高い武将、武田典厩信繁。

永禄四年、武田信玄と強敵上杉輝虎とが雌雄を決する“第四次川中島合戦”に於いて討ち死にするはずだった彼は、家臣の必死の奮闘により、その命を拾う。

信繁の生存によって、甲斐武田家と日本が辿るべき歴史の流れは徐々にずれてゆく――。

この作品は、武田信繁というひとりの武将の生存によって、史実とは異なっていく戦国時代を書いた、大河if戦記である。

*ノベルアッププラス・小説家になろうにも、同内容の作品を掲載しております(一部差異あり)。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――

のぞみ

恋愛

「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」

高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。

そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。

でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。

昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?

しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。

「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」

手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。

なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。

怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。

だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――

「…ほんとは、ずっと前から、私…」

ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。

恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。

ちょっと大人な体験談はこちらです

神崎未緒里

恋愛

本当にあった!?かもしれない

ちょっと大人な体験談です。

日常に突然訪れる刺激的な体験。

少し非日常を覗いてみませんか?

あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?

※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに

Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。

※不定期更新です。

※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる