5 / 44

第一章

4

しおりを挟む

畑野家の長子の一子(いちこ)は、既に亡き人である。

その次に生まれた月子が、実質上は畑野家の長子である。

一番上の子であり、女子であることから、これからは弟妹たちの母親代わりとなるように努めなければなるまいと、月子は自覚した。

朝は誰よりも早くに起き出し、食事の支度をするようになった。何日かに一度は、幸枝が月子を不憫として、起き上がって食事の支度を手伝うが、それでも家事の中心の役割が月子が担うようになったのは間違いない。

それでもひと月もしないうちに、妹の逸が、月子とともに起きるようになり、共に乏しい材料で家族の食事の支度をするようになった。

「姉さま、お水はこのくらい?」

「そうね。そのくらい」

姉さま、月子姉さま、と何度も逸は月子にものを尋ねる。

そんな時はいっそ、一人ですべてをした方が早いような気もした。だが、なんとか姉を手伝いたいと言う逸の気持ちが可愛らしく、月子は妹の問いには丁寧に答える。

その甲斐があってか、逸はすぐに、指示がなくとも適切な判断を下して家事をこなせるようになっていった。妹は、幸いにも愚かではない。

月子の手が回りきらない父親の出仕の支度の介添えや、弟妹の面倒も、寝込みがちになった母の看病も、逸は懸命に努めている。

五歳下のそんな妹が、月子にはひどく不憫になった。自分が九歳のときにはもう少し母親に甘える事ができていた気がする。

その年頃の逸が、今は弱った母の体を支え、心地よく過ごせるようにと母の身体を丁寧に拭う。そしてさらに幼い奈那子さえも、そんな逸を手伝う。

月子のすぐ下の弟の太三郎は、そもそもあまり丈夫な体質ではないと、月子は見ている。それでも、彼もまた、両親や姉や弟妹たちを思いやる気持ちは、月子と変わりがない。

学問を怠るな、と父に厳命されているために、薪を拾いに行くときも、桑の葉を集める時も、常に「論語」など四書を暗唱していた。薪を割る仕事のときには、太三郎を手伝う弟の志郎や睦郎に書物を開かせ、音読するようにと勧める。

弟たちが言葉に詰まると、そこはこうである、と教えるのである。

天気の良くない日には、屋内で縄など綯いながら、傍らに書物を開き、大きな声で太三郎が音読する。それを、弟たちが後に付いて口にする。

ひと段落を読み終わると、志郎や睦郎が、いまのこれこれという言葉は、いかなる意味でしょうかと質問をする。時には傍らで繕いものをする逸や奈那子も、聞こえているために、ではこの意味は、と訊いていた。それに対して太三郎は考える限りの事を答えた。

糸を繰りながら、弟妹たちのやり取りを聞く月子も、ときにはその会話に参加する。太三郎が弟妹たちに答える言葉に反論し、議論になる事もあった。

どうしてもわからない事や意見が割れる事は、母に尋ね、父に教えられた。

食料も収入も乏しかったが、子供達の声が元気にあふれていた。

貧しくとも、月子にはまだ幸せな日々だったと、言えるだろう。

糧となる物がなくなる日が、月に数日あった。

父親がどこかから貰ってくる米や、粟や稗などを粥にして、食べざかりの弟たちと父に優先的に食べさせて、それから奈那子、逸にも与え、その残りを水で伸ばして炊いた物を母と月子がさらう。月子としては、弱っている母の幸枝を優先したいのだが、そこは幸枝が聞き入れない。まずは月子こそ、腹を満たすべきだと、言う。

とはいえ、家族の中で腹が満たされている者など、まず居ない。

春は山菜が採れる。夏には食べられる草を志郎や睦郎が採ってくる。秋になると、木の実などもある。そういったもので糊口をしのぐ日々が続いていた。

ある日の夕暮れに、月子はふと、外へ出た。

窓から洩れる夕陽の色が鮮やかで綺麗だった。その美しさに誘われて、ふらりと外へ出てみた。

その日も糧がない。途方にくれている。

畑野の家は他家と少し離れているために、見通しが良い。

家を出て、桑の葉を育てている畑に出ると、夕焼けが綺麗に見えた。赤い、または紅いと言うべきなのか、それが茜色と言うものだろうか。華やかなような色彩に雲が照らされ、その中心で大きな太陽が、あかく光っている。

綺麗で、荘厳だった。

ぱき、と枝を踏み折る音がした。薪を拾いに行った志郎と睦郎が帰ってきたのかと思い、振り向いた。

「……月子さん」

「あ、」

慌てて頭を下げる。

貸本屋の源治であった。

彼が二月に一度ほど訪れているのは知っていた。父親の文机に積まれた書物が変わるからだ。だが、じかに会うのは久しぶりの事だ。彼は、畑野の家に入る事を遠慮しているようだった。

貸し本など、借りる余裕があるのかと、彼の実際の役目を知らない月子は疑問に思った事がある。しかし払暁に起きた時に父が、書物を広げて何やら書きつけている姿を見て、考えが変わった。書物を書き写すことが父の内職かと、思った。真実はまた別なのだが、月子はこの頃はそう思っていた。

「ご在宅で?」

「まだ、帰宅しておりません」

「左様ですか。」

歯切れのいい江戸の言葉で、彼はしゃべる。

戻らなければと月子は思って俯いた。

もう、日が落ちる。残光を背にして空を振り仰げば、丸い月が淡い紅に染まって昇りつつある。

美しい、と月子は思う。

空は、地上の小さな存在が蠢いていても、その営みが辛く悲しいものであっても、それを知らぬげに美しく時を刻み続けている。

「今日は月が綺麗だ」

そんな源治の言葉に、月子は、はっとして彼の方を向いた。

綺麗だと、彼が言ったのは空の月。

解っているのに、月子は自分が褒められたかのように胸がさざめくのを感じる。

「空の月ももちろんだが、月子さんも綺麗になりましたね」

月子の心を読んだように、源治が言う。濁りのない江戸言葉でするりと褒められて、月子は逆に興ざめした。

ありがとう、と褒められたことに礼は言った。大人が見え透いたお世辞で子供の機嫌を取っただけだと、心が冷めた。

源治が何歳なのか月子は知らない。父親よりずっと若いようだが、二十代の半ばくらいであろう彼は、十四歳の月子よりは一回りほどは大人のはずだ。

良く日に焼けた源治の笑顔の中の白い歯が鮮やかだ。月子の父の畑野より頭ひとつ分より背が高い。書物を背負って歩き回っているせいか、しなやかですらりとして、無駄なく引き締まった身体をしている。

山間の土地は、日が落ちると直ぐに冷気が迫ってくる。

家に入らないかと月子は源治に言った。

「いえ、月を見ながら畑野様をお待ちしましょう」

忙しいなら自分に付き合う必要はないと、源治は月子を気遣った。

家の中には月子の手を待つ家族が居る。うっとりと月を眺めている暇などない。戻らなければならないのは月子もよく承知している。

それでも、源治が引き止めてくれれば、それを理由にもう少し居たかった。

現実にはそれは許されることではない。

それでは、と月子は源治の気遣いのとおり、彼のもとを離れた。足取りは重い。

鈍い速度で遠ざかる華奢な後姿を、源治は少しの間、見つめていた。

その次に生まれた月子が、実質上は畑野家の長子である。

一番上の子であり、女子であることから、これからは弟妹たちの母親代わりとなるように努めなければなるまいと、月子は自覚した。

朝は誰よりも早くに起き出し、食事の支度をするようになった。何日かに一度は、幸枝が月子を不憫として、起き上がって食事の支度を手伝うが、それでも家事の中心の役割が月子が担うようになったのは間違いない。

それでもひと月もしないうちに、妹の逸が、月子とともに起きるようになり、共に乏しい材料で家族の食事の支度をするようになった。

「姉さま、お水はこのくらい?」

「そうね。そのくらい」

姉さま、月子姉さま、と何度も逸は月子にものを尋ねる。

そんな時はいっそ、一人ですべてをした方が早いような気もした。だが、なんとか姉を手伝いたいと言う逸の気持ちが可愛らしく、月子は妹の問いには丁寧に答える。

その甲斐があってか、逸はすぐに、指示がなくとも適切な判断を下して家事をこなせるようになっていった。妹は、幸いにも愚かではない。

月子の手が回りきらない父親の出仕の支度の介添えや、弟妹の面倒も、寝込みがちになった母の看病も、逸は懸命に努めている。

五歳下のそんな妹が、月子にはひどく不憫になった。自分が九歳のときにはもう少し母親に甘える事ができていた気がする。

その年頃の逸が、今は弱った母の体を支え、心地よく過ごせるようにと母の身体を丁寧に拭う。そしてさらに幼い奈那子さえも、そんな逸を手伝う。

月子のすぐ下の弟の太三郎は、そもそもあまり丈夫な体質ではないと、月子は見ている。それでも、彼もまた、両親や姉や弟妹たちを思いやる気持ちは、月子と変わりがない。

学問を怠るな、と父に厳命されているために、薪を拾いに行くときも、桑の葉を集める時も、常に「論語」など四書を暗唱していた。薪を割る仕事のときには、太三郎を手伝う弟の志郎や睦郎に書物を開かせ、音読するようにと勧める。

弟たちが言葉に詰まると、そこはこうである、と教えるのである。

天気の良くない日には、屋内で縄など綯いながら、傍らに書物を開き、大きな声で太三郎が音読する。それを、弟たちが後に付いて口にする。

ひと段落を読み終わると、志郎や睦郎が、いまのこれこれという言葉は、いかなる意味でしょうかと質問をする。時には傍らで繕いものをする逸や奈那子も、聞こえているために、ではこの意味は、と訊いていた。それに対して太三郎は考える限りの事を答えた。

糸を繰りながら、弟妹たちのやり取りを聞く月子も、ときにはその会話に参加する。太三郎が弟妹たちに答える言葉に反論し、議論になる事もあった。

どうしてもわからない事や意見が割れる事は、母に尋ね、父に教えられた。

食料も収入も乏しかったが、子供達の声が元気にあふれていた。

貧しくとも、月子にはまだ幸せな日々だったと、言えるだろう。

糧となる物がなくなる日が、月に数日あった。

父親がどこかから貰ってくる米や、粟や稗などを粥にして、食べざかりの弟たちと父に優先的に食べさせて、それから奈那子、逸にも与え、その残りを水で伸ばして炊いた物を母と月子がさらう。月子としては、弱っている母の幸枝を優先したいのだが、そこは幸枝が聞き入れない。まずは月子こそ、腹を満たすべきだと、言う。

とはいえ、家族の中で腹が満たされている者など、まず居ない。

春は山菜が採れる。夏には食べられる草を志郎や睦郎が採ってくる。秋になると、木の実などもある。そういったもので糊口をしのぐ日々が続いていた。

ある日の夕暮れに、月子はふと、外へ出た。

窓から洩れる夕陽の色が鮮やかで綺麗だった。その美しさに誘われて、ふらりと外へ出てみた。

その日も糧がない。途方にくれている。

畑野の家は他家と少し離れているために、見通しが良い。

家を出て、桑の葉を育てている畑に出ると、夕焼けが綺麗に見えた。赤い、または紅いと言うべきなのか、それが茜色と言うものだろうか。華やかなような色彩に雲が照らされ、その中心で大きな太陽が、あかく光っている。

綺麗で、荘厳だった。

ぱき、と枝を踏み折る音がした。薪を拾いに行った志郎と睦郎が帰ってきたのかと思い、振り向いた。

「……月子さん」

「あ、」

慌てて頭を下げる。

貸本屋の源治であった。

彼が二月に一度ほど訪れているのは知っていた。父親の文机に積まれた書物が変わるからだ。だが、じかに会うのは久しぶりの事だ。彼は、畑野の家に入る事を遠慮しているようだった。

貸し本など、借りる余裕があるのかと、彼の実際の役目を知らない月子は疑問に思った事がある。しかし払暁に起きた時に父が、書物を広げて何やら書きつけている姿を見て、考えが変わった。書物を書き写すことが父の内職かと、思った。真実はまた別なのだが、月子はこの頃はそう思っていた。

「ご在宅で?」

「まだ、帰宅しておりません」

「左様ですか。」

歯切れのいい江戸の言葉で、彼はしゃべる。

戻らなければと月子は思って俯いた。

もう、日が落ちる。残光を背にして空を振り仰げば、丸い月が淡い紅に染まって昇りつつある。

美しい、と月子は思う。

空は、地上の小さな存在が蠢いていても、その営みが辛く悲しいものであっても、それを知らぬげに美しく時を刻み続けている。

「今日は月が綺麗だ」

そんな源治の言葉に、月子は、はっとして彼の方を向いた。

綺麗だと、彼が言ったのは空の月。

解っているのに、月子は自分が褒められたかのように胸がさざめくのを感じる。

「空の月ももちろんだが、月子さんも綺麗になりましたね」

月子の心を読んだように、源治が言う。濁りのない江戸言葉でするりと褒められて、月子は逆に興ざめした。

ありがとう、と褒められたことに礼は言った。大人が見え透いたお世辞で子供の機嫌を取っただけだと、心が冷めた。

源治が何歳なのか月子は知らない。父親よりずっと若いようだが、二十代の半ばくらいであろう彼は、十四歳の月子よりは一回りほどは大人のはずだ。

良く日に焼けた源治の笑顔の中の白い歯が鮮やかだ。月子の父の畑野より頭ひとつ分より背が高い。書物を背負って歩き回っているせいか、しなやかですらりとして、無駄なく引き締まった身体をしている。

山間の土地は、日が落ちると直ぐに冷気が迫ってくる。

家に入らないかと月子は源治に言った。

「いえ、月を見ながら畑野様をお待ちしましょう」

忙しいなら自分に付き合う必要はないと、源治は月子を気遣った。

家の中には月子の手を待つ家族が居る。うっとりと月を眺めている暇などない。戻らなければならないのは月子もよく承知している。

それでも、源治が引き止めてくれれば、それを理由にもう少し居たかった。

現実にはそれは許されることではない。

それでは、と月子は源治の気遣いのとおり、彼のもとを離れた。足取りは重い。

鈍い速度で遠ざかる華奢な後姿を、源治は少しの間、見つめていた。

0

あなたにおすすめの小説

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――

のぞみ

恋愛

「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」

高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。

そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。

でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。

昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?

しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。

「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」

手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。

なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。

怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。

だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――

「…ほんとは、ずっと前から、私…」

ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。

恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。

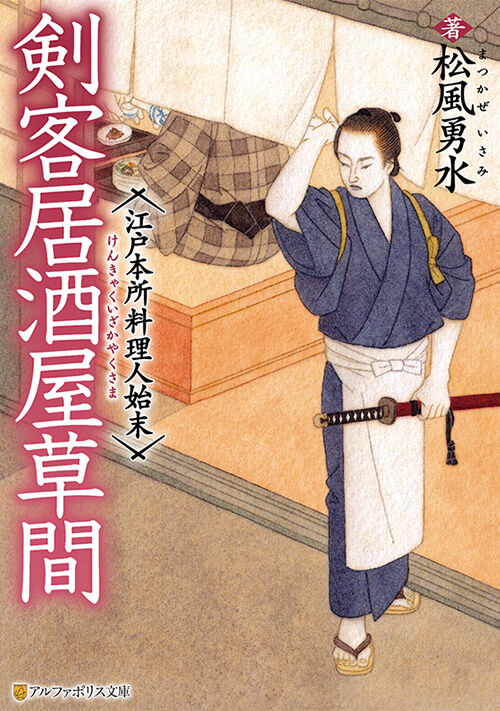

剣客居酒屋草間 江戸本所料理人始末

松風勇水(松 勇)

歴史・時代

旧題:剣客居酒屋 草間の陰

第9回歴史・時代小説大賞「読めばお腹がすく江戸グルメ賞」受賞作。

本作は『剣客居酒屋 草間の陰』から『剣客居酒屋草間 江戸本所料理人始末』と改題いたしました。

2025年11月28書籍刊行。

なお、レンタル部分は修正した書籍と同様のものとなっておりますが、一部の描写が割愛されたため、後続の話とは繋がりが悪くなっております。ご了承ください。

酒と肴と剣と闇

江戸情緒を添えて

江戸は本所にある居酒屋『草間』。

美味い肴が食えるということで有名なこの店の主人は、絶世の色男にして、無双の剣客でもある。

自分のことをほとんど話さないこの男、冬吉には実は隠された壮絶な過去があった。

多くの江戸の人々と関わり、その舌を満足させながら、剣の腕でも人々を救う。

その慌し日々の中で、己の過去と江戸の闇に巣食う者たちとの浅からぬ因縁に気付いていく。

店の奉公人や常連客と共に江戸を救う、包丁人にして剣客、冬吉の物語。

甲斐ノ副将、八幡原ニテ散……ラズ

朽縄咲良

歴史・時代

【第8回歴史時代小説大賞奨励賞受賞作品】

戦国の雄武田信玄の次弟にして、“稀代の副将”として、同時代の戦国武将たちはもちろん、後代の歴史家の間でも評価の高い武将、武田典厩信繁。

永禄四年、武田信玄と強敵上杉輝虎とが雌雄を決する“第四次川中島合戦”に於いて討ち死にするはずだった彼は、家臣の必死の奮闘により、その命を拾う。

信繁の生存によって、甲斐武田家と日本が辿るべき歴史の流れは徐々にずれてゆく――。

この作品は、武田信繁というひとりの武将の生存によって、史実とは異なっていく戦国時代を書いた、大河if戦記である。

*ノベルアッププラス・小説家になろうにも、同内容の作品を掲載しております(一部差異あり)。

上司、快楽に沈むまで

赤林檎

BL

完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。

冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。

だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。

入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。

真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。

ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、

篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」

疲労で僅かに緩んだ榊の表情。

その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。

「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」

指先が榊のネクタイを掴む。

引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。

拒むことも、許すこともできないまま、

彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。

言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。

だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。

そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。

「俺、前から思ってたんです。

あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」

支配する側だったはずの男が、

支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。

上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。

秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。

快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。

――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。

ちょっと大人な体験談はこちらです

神崎未緒里

恋愛

本当にあった!?かもしれない

ちょっと大人な体験談です。

日常に突然訪れる刺激的な体験。

少し非日常を覗いてみませんか?

あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?

※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに

Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。

※不定期更新です。

※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる