7 / 43

7 彼女の理由

しおりを挟む

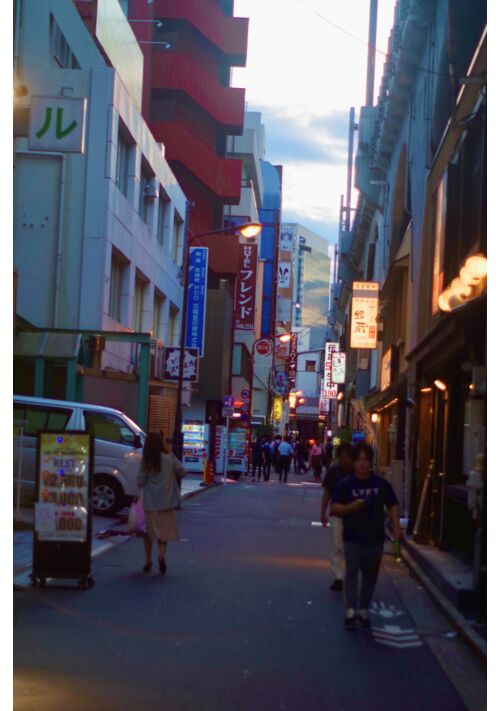

道幅の広い歩道を、駆け足で進む。目指すは私の癒しスポット『ピート』だ。

マスターが癒しなのか、それともあの場所が癒しなのか。正確なところは、私にも分かっていない。その両方をひっくるめての場所、それがあそこなのかもしれなかった。

ガラス窓を通して、柔らかい電球色の灯りが歩道を照らしている。パッと見たところ、窓際のテーブル席には誰もいない様だ。

木製の重厚な扉を開ける。大川さんが言っていた『異空間』という表現は、確かにピッタリだ。一歩踏み入れた途端、まるで外界から切り離された場所に来た様に思えるから。

「こんばんは!」

私の姿を確認すると、マスターがにこやかに手を上げる。

「マリちゃん、遅かったね」

カウンター席には、大川さんの姿もあった。もぐもぐとホットサンドを食べているところだ。

おしぼりで口と手を拭うと、弧を描いた目と口で私に会釈をした。

「月島さん、今お仕事終了ですか?」

「ええ、なかなか終わらなくて……」

前回同様、座席をひとつ挟んでカウンター席に座ると、マスターがベルガモットの香りが微かに漂うおしぼりを手渡す。

これから本格的な夏に向かうこの季節、冷たくされたおしぼりは火照った手に心地良かった。

「また同僚の子のお喋りに捕まっちゃったのか?」

マスターが、苦虫を噛み潰した様な顔で口を尖らす。

「あー……ははは……」

私が苦笑すると、マスターが少し強めの口調で言った。

「マリちゃん。優しいのはマリちゃんのいいところだけど、自分の仕事を邪魔されるんだったら、ちゃんと上の人を通してでも言った方がいいと思う」

「……でも」

思い出すのは、病んでいった元同期の姿だ。彼女は、周りに必死で訴えていた。だけど、皆彼女の仕事が遅いからだと取り合わなかった。

彼女の直属の先輩が、梨花の取り巻きのひとりだったから。

私の直属の先輩も、梨花寄りの人だ。かなり本気で狙ってるのか、梨花が彼氏の話を職場でしていても、気にした様子もなくべたべたしている。

同期が辞めて梨花の仕事が溢れた時に、仕事をちゃんと平等に振れよと梨花の直属の女先輩に文句を言ったのは、この人だった。

その先輩以外にも、梨花の仕事を手伝わされた梨花の部署の男性は、時折梨花と二人でランチに行く。割と大人しいひとつ上の先輩だけど、その態度は露骨で、梨花に腕を組まれると嬉しそうに笑うのが常だった。

梨花に歯向かうということは、あの人たちを敵に回すということだ。一見平穏に見える職場環境を自ら乱すことは、私にはどうしても出来なかった。

「どうして私なんだろうなあ……」

ポツリと呟くと、大川さんが真面目な顔で小さく首を傾げる。

「その同僚さんは、月島さんに勝ちたいんではないでしょうか」

「――へ? いや、でも、同僚は滅茶苦茶美人で私なんか足元にも及ばない感じで……」

慌てて否定をすると、大川さんは私をまっすぐに見た。

「だって、現に僕は月島さんの雰囲気が好きですよ」

「ぶっ」

私が思わず吹き出すと、大川さんはあくまで真面目な表情のまま、続ける。マスターは、びっくり顔でただ大川さんを見つめていた。

「だから、周りに自分の方が明るくていい女だとアピールしてるつもりなのではないでしょうか。そして月島さんの方が立場が下なのだと、反論しない月島さんが服従している風に見える姿を周りに見せたいのでは」

「おお……なるほど」

腕を身体の前で組んだマスターが、感心した様に頷く。

私は滅茶苦茶恥ずかしくて、顔だけでなく頭も背中もカアッと火照照り始めていた。

大川さんが、恥ずかしげもなく淡々と続ける。

「月島さんの穏やかな雰囲気は、隣りにいる人を落ち着かせるんだと思います。派手さはないかもしれませんが、僕はそれがとても心地いいと感じていますから」

「ごほっ」

私が吹いても、大川さんは止めなかった。軽い拷問の様に感じる。恥ずかしくて仕方がない。

マスターが、繰り返し頷きながら後を続けた。

「確かに、マリちゃんが怒ったところなんて見たことないし、聞いたこともないもんなあ。いつもにこにこしていて、我慢し過ぎてるんじゃって心配になるくらいだし」

「あ、あの、マスター、もうこの話は」

うんうんと大川さんが賛同する。

「やっぱりそうなんですね。そうじゃないかと思っていました。月島さんからは、一度もピリッとしたものを感じたことがないので」

「あー分かる分かる。春の陽だまりみたいだもんねえ」

「さすがマスター、いい表現ですね。ぴったりです」

分からなくていいから、もうこの辺りで本当に止めてほしい。褒められ慣れていない私は、顔から火が吹き出しそうになっていたから。

「男性は派手で可愛い子に目が行きがちですけど、全員が全員華やかな子が好みな訳じゃないですからね」

「分かるわー。隣にいてほっと出来る感じの方が好みっていう奴、何気に多いもんなあ。俺も派手な子は苦手で」

うんうんとマスターが身を乗り出してくる。大川さんは、端正な顔をまっすぐにマスターに向けた。目が真剣でちょっと怖い。

「これは完全に偏見ですけど、そういう方はあまり読書もしていない様な。本の話が通じないと、それだけで会話しようという気持ちが萎えるんですよね」

「分かる分かる。好きな作家の話が出来ないと、俺なんか話題途切れちゃうもんなあ」

マスターの表情が輝いている。大川さんは、苦笑しながら肩を竦めた。些細な仕草ひとつひとつから落ち着きが窺えて、不思議な雰囲気の人だなあと思う。

「物知り、凄いと言われても、固まっちゃって」

「あー同志がいた」

男性陣二人で頷き合っている姿を、口を挟めないままただ眺めた。この二人は、いつの間にここまで仲良くなったんだろうか。さすがマスターだ。大川さんも、意外にもちっとも物怖じしない人なので余計なのかもしれない。

「これは僕の勘なんですが、その同僚さんが何か月島さんを非難する様なことを言った際に、庇い立てすることを口にした男性がいるのではないでしょうか」

大川さんの意見に、マスターが手をぽんと打った。

「マリちゃん、あれだ。前に言ってたあれ!」

あれと言われて、熱くなってぐるぐるしている思考を宥めながら該当する事柄を思い出す。――あれ。あれだ。

「確かにあった……でも、そんな大袈裟なものじゃなくて、別部署の彼女の仕事を手伝ってと言われて断った時に、それはさすがに私の仕事じゃないでしょうって取り巻きの人が言っただけですよ。でも、そこから態度がコロッと」

「ああ。その同僚さんは、否定されることに慣れていないんでしょうね」

大川さんが、深く頷く。

「恥ずかしいのか悔しいのか、そこまではさすがに分かりませんが……。歯向かうと思っていなかった人に間違っていることを指摘されて、更に味方だと思っていた人にも笑われて、プライドが傷ついたんじゃないですかね」

「なるほど……でも、それがどうして近付いてくるきっかけになったのかが、どうしても理解出来なくて」

私の返答に、大川さんは真剣な面持ちではっきりと言った。

「貴女がその同僚さんの配下にいて逆らわないと周りに見せつける為です」

大川さんの意見は、新鮮だった。私には、梨花の真意が全く読めなかった。付き合ったことのない種類の人間だった所為もあると思う。日本の高校に通っていなかったし、それに大学時代は似たような雰囲気の友達ばかりで固まっていたから。

「そして配下の人間が逆らったのを許してあげる優しい自分を演出しているんですよ、月島さん」

悟った様な諦めた様な口調で自嘲気味に笑う大川さんを見て、私とマスターは目配せをする。断言する大川さん。これは、何かある。前回もちょっと感じたことだった。それはマスターも同様なのだろう。

大川さんが、淡々と続ける。

「月島さんに同情的な自分の周りの人間に、月島さんは自分の管理下にある所有物だから余計な詮索はするなと言っているんです」

しん、とした空気が、場を支配した。

マスターが癒しなのか、それともあの場所が癒しなのか。正確なところは、私にも分かっていない。その両方をひっくるめての場所、それがあそこなのかもしれなかった。

ガラス窓を通して、柔らかい電球色の灯りが歩道を照らしている。パッと見たところ、窓際のテーブル席には誰もいない様だ。

木製の重厚な扉を開ける。大川さんが言っていた『異空間』という表現は、確かにピッタリだ。一歩踏み入れた途端、まるで外界から切り離された場所に来た様に思えるから。

「こんばんは!」

私の姿を確認すると、マスターがにこやかに手を上げる。

「マリちゃん、遅かったね」

カウンター席には、大川さんの姿もあった。もぐもぐとホットサンドを食べているところだ。

おしぼりで口と手を拭うと、弧を描いた目と口で私に会釈をした。

「月島さん、今お仕事終了ですか?」

「ええ、なかなか終わらなくて……」

前回同様、座席をひとつ挟んでカウンター席に座ると、マスターがベルガモットの香りが微かに漂うおしぼりを手渡す。

これから本格的な夏に向かうこの季節、冷たくされたおしぼりは火照った手に心地良かった。

「また同僚の子のお喋りに捕まっちゃったのか?」

マスターが、苦虫を噛み潰した様な顔で口を尖らす。

「あー……ははは……」

私が苦笑すると、マスターが少し強めの口調で言った。

「マリちゃん。優しいのはマリちゃんのいいところだけど、自分の仕事を邪魔されるんだったら、ちゃんと上の人を通してでも言った方がいいと思う」

「……でも」

思い出すのは、病んでいった元同期の姿だ。彼女は、周りに必死で訴えていた。だけど、皆彼女の仕事が遅いからだと取り合わなかった。

彼女の直属の先輩が、梨花の取り巻きのひとりだったから。

私の直属の先輩も、梨花寄りの人だ。かなり本気で狙ってるのか、梨花が彼氏の話を職場でしていても、気にした様子もなくべたべたしている。

同期が辞めて梨花の仕事が溢れた時に、仕事をちゃんと平等に振れよと梨花の直属の女先輩に文句を言ったのは、この人だった。

その先輩以外にも、梨花の仕事を手伝わされた梨花の部署の男性は、時折梨花と二人でランチに行く。割と大人しいひとつ上の先輩だけど、その態度は露骨で、梨花に腕を組まれると嬉しそうに笑うのが常だった。

梨花に歯向かうということは、あの人たちを敵に回すということだ。一見平穏に見える職場環境を自ら乱すことは、私にはどうしても出来なかった。

「どうして私なんだろうなあ……」

ポツリと呟くと、大川さんが真面目な顔で小さく首を傾げる。

「その同僚さんは、月島さんに勝ちたいんではないでしょうか」

「――へ? いや、でも、同僚は滅茶苦茶美人で私なんか足元にも及ばない感じで……」

慌てて否定をすると、大川さんは私をまっすぐに見た。

「だって、現に僕は月島さんの雰囲気が好きですよ」

「ぶっ」

私が思わず吹き出すと、大川さんはあくまで真面目な表情のまま、続ける。マスターは、びっくり顔でただ大川さんを見つめていた。

「だから、周りに自分の方が明るくていい女だとアピールしてるつもりなのではないでしょうか。そして月島さんの方が立場が下なのだと、反論しない月島さんが服従している風に見える姿を周りに見せたいのでは」

「おお……なるほど」

腕を身体の前で組んだマスターが、感心した様に頷く。

私は滅茶苦茶恥ずかしくて、顔だけでなく頭も背中もカアッと火照照り始めていた。

大川さんが、恥ずかしげもなく淡々と続ける。

「月島さんの穏やかな雰囲気は、隣りにいる人を落ち着かせるんだと思います。派手さはないかもしれませんが、僕はそれがとても心地いいと感じていますから」

「ごほっ」

私が吹いても、大川さんは止めなかった。軽い拷問の様に感じる。恥ずかしくて仕方がない。

マスターが、繰り返し頷きながら後を続けた。

「確かに、マリちゃんが怒ったところなんて見たことないし、聞いたこともないもんなあ。いつもにこにこしていて、我慢し過ぎてるんじゃって心配になるくらいだし」

「あ、あの、マスター、もうこの話は」

うんうんと大川さんが賛同する。

「やっぱりそうなんですね。そうじゃないかと思っていました。月島さんからは、一度もピリッとしたものを感じたことがないので」

「あー分かる分かる。春の陽だまりみたいだもんねえ」

「さすがマスター、いい表現ですね。ぴったりです」

分からなくていいから、もうこの辺りで本当に止めてほしい。褒められ慣れていない私は、顔から火が吹き出しそうになっていたから。

「男性は派手で可愛い子に目が行きがちですけど、全員が全員華やかな子が好みな訳じゃないですからね」

「分かるわー。隣にいてほっと出来る感じの方が好みっていう奴、何気に多いもんなあ。俺も派手な子は苦手で」

うんうんとマスターが身を乗り出してくる。大川さんは、端正な顔をまっすぐにマスターに向けた。目が真剣でちょっと怖い。

「これは完全に偏見ですけど、そういう方はあまり読書もしていない様な。本の話が通じないと、それだけで会話しようという気持ちが萎えるんですよね」

「分かる分かる。好きな作家の話が出来ないと、俺なんか話題途切れちゃうもんなあ」

マスターの表情が輝いている。大川さんは、苦笑しながら肩を竦めた。些細な仕草ひとつひとつから落ち着きが窺えて、不思議な雰囲気の人だなあと思う。

「物知り、凄いと言われても、固まっちゃって」

「あー同志がいた」

男性陣二人で頷き合っている姿を、口を挟めないままただ眺めた。この二人は、いつの間にここまで仲良くなったんだろうか。さすがマスターだ。大川さんも、意外にもちっとも物怖じしない人なので余計なのかもしれない。

「これは僕の勘なんですが、その同僚さんが何か月島さんを非難する様なことを言った際に、庇い立てすることを口にした男性がいるのではないでしょうか」

大川さんの意見に、マスターが手をぽんと打った。

「マリちゃん、あれだ。前に言ってたあれ!」

あれと言われて、熱くなってぐるぐるしている思考を宥めながら該当する事柄を思い出す。――あれ。あれだ。

「確かにあった……でも、そんな大袈裟なものじゃなくて、別部署の彼女の仕事を手伝ってと言われて断った時に、それはさすがに私の仕事じゃないでしょうって取り巻きの人が言っただけですよ。でも、そこから態度がコロッと」

「ああ。その同僚さんは、否定されることに慣れていないんでしょうね」

大川さんが、深く頷く。

「恥ずかしいのか悔しいのか、そこまではさすがに分かりませんが……。歯向かうと思っていなかった人に間違っていることを指摘されて、更に味方だと思っていた人にも笑われて、プライドが傷ついたんじゃないですかね」

「なるほど……でも、それがどうして近付いてくるきっかけになったのかが、どうしても理解出来なくて」

私の返答に、大川さんは真剣な面持ちではっきりと言った。

「貴女がその同僚さんの配下にいて逆らわないと周りに見せつける為です」

大川さんの意見は、新鮮だった。私には、梨花の真意が全く読めなかった。付き合ったことのない種類の人間だった所為もあると思う。日本の高校に通っていなかったし、それに大学時代は似たような雰囲気の友達ばかりで固まっていたから。

「そして配下の人間が逆らったのを許してあげる優しい自分を演出しているんですよ、月島さん」

悟った様な諦めた様な口調で自嘲気味に笑う大川さんを見て、私とマスターは目配せをする。断言する大川さん。これは、何かある。前回もちょっと感じたことだった。それはマスターも同様なのだろう。

大川さんが、淡々と続ける。

「月島さんに同情的な自分の周りの人間に、月島さんは自分の管理下にある所有物だから余計な詮索はするなと言っているんです」

しん、とした空気が、場を支配した。

1

お気に入りに追加

127

あなたにおすすめの小説

イケメン社長と私が結婚!?初めての『気持ちイイ』を体に教え込まれる!?

すずなり。

恋愛

ある日、彼氏が自分の住んでるアパートを引き払い、勝手に『同棲』を求めてきた。

「お前が働いてるんだから俺は家にいる。」

家事をするわけでもなく、食費をくれるわけでもなく・・・デートもしない。

「私は母親じゃない・・・!」

そう言って家を飛び出した。

夜遅く、何も持たず、靴も履かず・・・一人で泣きながら歩いてるとこを保護してくれた一人の人。

「何があった?送ってく。」

それはいつも仕事場のカフェに来てくれる常連さんだった。

「俺と・・・結婚してほしい。」

「!?」

突然の結婚の申し込み。彼のことは何も知らなかったけど・・・惹かれるのに時間はかからない。

かっこよくて・・優しくて・・・紳士な彼は私を心から愛してくれる。

そんな彼に、私は想いを返したい。

「俺に・・・全てを見せて。」

苦手意識の強かった『営み』。

彼の手によって私の感じ方が変わっていく・・・。

「いあぁぁぁっ・・!!」

「感じやすいんだな・・・。」

※お話は全て想像の世界のものです。現実世界とはなんら関係ありません。

※お話の中に出てくる病気、治療法などは想像のものとしてご覧ください。

※誤字脱字、表現不足は重々承知しております。日々精進してまいりますので温かく見ていただけると嬉しいです。

※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・すみません。

それではお楽しみください。すずなり。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由

フルーツパフェ

大衆娯楽

クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。

トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。

いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。

考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。

赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。

言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。

たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

イケメン彼氏は年上消防士!鍛え上げられた体は、夜の体力まで別物!?

すずなり。

恋愛

私が働く食堂にやってくる消防士さんたち。

翔馬「俺、チャーハン。」

宏斗「俺もー。」

航平「俺、から揚げつけてー。」

優弥「俺はスープ付き。」

みんなガタイがよく、男前。

ひなた「はーいっ。ちょっと待ってくださいねーっ。」

慌ただしい昼時を過ぎると、私の仕事は終わる。

終わった後、私は行かなきゃいけないところがある。

ひなた「すみませーん、子供のお迎えにきましたー。」

保育園に迎えに行かなきゃいけない子、『太陽』。

私は子供と一緒に・・・暮らしてる。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

翔馬「おいおい嘘だろ?」

宏斗「子供・・・いたんだ・・。」

航平「いくつん時の子だよ・・・・。」

優弥「マジか・・・。」

消防署で開かれたお祭りに連れて行った太陽。

太陽の存在を知った一人の消防士さんが・・・私に言った。

「俺は太陽がいてもいい。・・・太陽の『パパ』になる。」

「俺はひなたが好きだ。・・・絶対振り向かせるから覚悟しとけよ?」

※お話に出てくる内容は、全て想像の世界です。現実世界とは何ら関係ありません。

※感想やコメントは受け付けることができません。

メンタルが薄氷なもので・・・すみません。

言葉も足りませんが読んでいただけたら幸いです。

楽しんでいただけたら嬉しく思います。

小さなことから〜露出〜えみ〜

サイコロ

恋愛

私の露出…

毎日更新していこうと思います

よろしくおねがいします

感想等お待ちしております

取り入れて欲しい内容なども

書いてくださいね

よりみなさんにお近く

考えやすく

極悪家庭教師の溺愛レッスン~悪魔な彼はお隣さん~

恵喜 どうこ

恋愛

「高校合格のお礼をくれない?」

そう言っておねだりしてきたのはお隣の家庭教師のお兄ちゃん。

私よりも10歳上のお兄ちゃんはずっと憧れの人だったんだけど、好きだという告白もないままに男女の関係に発展してしまった私は苦しくて、どうしようもなくて、彼の一挙手一投足にただ振り回されてしまっていた。

葵は私のことを本当はどう思ってるの?

私は葵のことをどう思ってるの?

意地悪なカテキョに翻弄されっぱなし。

こうなったら確かめなくちゃ!

葵の気持ちも、自分の気持ちも!

だけど甘い誘惑が多すぎて――

ちょっぴりスパイスをきかせた大人の男と女子高生のラブストーリーです。

ちょっと大人な体験談はこちらです

神崎未緒里

恋愛

本当にあった!?かもしれない

ちょっと大人な体験談です。

日常に突然訪れる刺激的な体験。

少し非日常を覗いてみませんか?

あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?

※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに

Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。

※不定期更新です。

※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる