お気に入りに追加

8

あなたにおすすめの小説

【短編】輿上(よじょう)の敵 ~ 私本 桶狭間 ~

四谷軒

歴史・時代

【あらすじ】

今川義元の大軍が尾張に迫る中、織田信長の家臣、簗田政綱は、輿(こし)が来るのを待ち構えていた。幕府により、尾張において輿に乗れるは斯波家の斯波義銀。かつて、信長が傀儡の国主として推戴していた男である。義元は、義銀を御輿にして、尾張の支配を目論んでいた。義銀を討ち、義元を止めるよう策す信長。が、義元が落馬し、義銀の輿に乗って進軍。それを知った信長は、義銀ではなく、輿上の敵・義元を討つべく出陣する。

【表紙画像】

English: Kano Soshu (1551-1601)日本語: 狩野元秀(1551〜1601年), Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

花倉の乱 ~今川義元はいかにして、四男であり、出家させられた身から、海道一の弓取りに至ったか~

四谷軒

歴史・時代

【あらすじ】

今川義元は、駿河守護・今川氏親の四男として生まれ、幼くして仏門に入れられていた。

しかし、十代後半となった義元に転機が訪れる。

天文5年(1536年)3月17日、長兄と次兄が同日に亡くなってしまったのだ。

かくして、義元は、兄弟のうち残された三兄・玄広恵探と、今川家の家督をめぐって争うことになった。

――これは、海道一の弓取り、今川義元の国盗り物語である。

【表紙画像】

Utagawa Kuniyoshi, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

前夜 ~敵は本能寺にあり~

四谷軒

歴史・時代

【あらすじ】

織田信忠は、本能寺の変の前夜、父・信長を訪れていた。そして信長から、織田家の――信忠の今後と、明智光秀の今後についての考えを聞く。それを知った光秀は……。

【表紙画像・挿絵画像】

「きまぐれアフター」様より

河越夜戦 〜相模の獅子・北条新九郎氏康は、今川・武田連合軍と関東諸侯同盟軍八万に、いかに立ち向かったのか〜

四谷軒

歴史・時代

【あらすじ】

今は昔、戦国の世の物語――

父・北条氏綱の死により、北条家の家督を継いだ北条新九郎氏康は、かつてない危機に直面していた。

領国の南、駿河・河東(駿河東部地方)では海道一の弓取り・今川義元と、甲斐の虎・武田晴信の連合軍が侵略を開始し、領国の北、武蔵・河越城は関東管領・山内上杉憲政と、扇谷上杉朝定の「両上杉」の率いる八万の関東諸侯同盟軍に包囲されていた。

関東管領の山内上杉と、扇谷上杉という関東の足利幕府の名門の「双つの杉」を倒す夢を祖父の代から受け継いだ、相模の獅子・北条新九郎氏康の奮戦がはじまる。

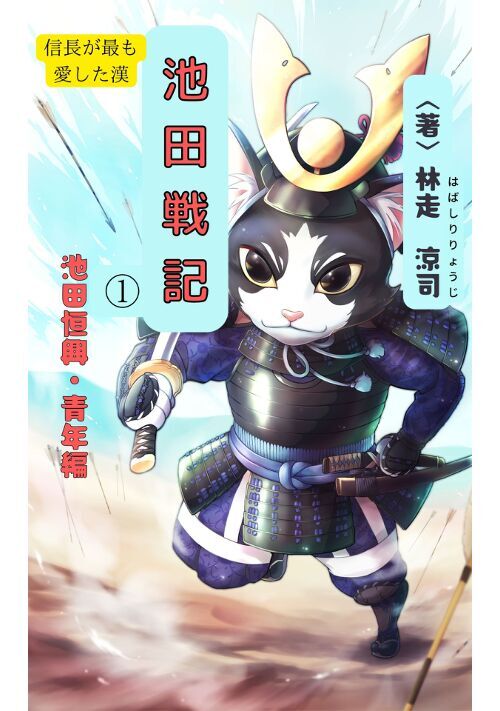

池田戦記ー池田恒興・青年編ー信長が最も愛した漢

林走涼司(はばしり りょうじ)

歴史・時代

天文5年(1536)尾張国の侍長屋で、産声を上げた池田勝三郎は、戦で重傷を負い余命を待つだけの父、利恒と、勝三郎を生んだばかりの母、お福を囲んで、今後の身の振り方を決めるため利恒の兄、滝川一勝、上役の森寺秀勝が額を付き合わせている。

利恒の上司、森寺秀勝の提案は、お福に、主、織田信秀の嫡男吉法師の乳母になることだった……。

座頭の石《ざとうのいし》

とおのかげふみ

歴史・時代

盲目の男『石』は、《つる》という女性と二人で旅を続けている。

旅の途中で出会った女性《よし》と娘の《たえ》の親子。

二人と懇意になり、町に留まることにした二人。

その町は、尾張藩の代官、和久家の管理下にあったが、実質的には一人のヤクザが支配していた。

《タノヤスケゴロウ》表向き商人を装うこの男に目を付けられてしまった石。

町は幕府からの大事業の河川工事の真っ只中。

棟梁を務める《さだよし》は、《よし》に執着する《スケゴロウ》と対立を深めていく。

和久家の跡取り問題が引き金となり《スケゴロウ》は、子分の《やキり》の忠告にも耳を貸さず、暴走し始める。

それは、《さだよし》や《よし》の親子、そして、《つる》がいる集落を破壊するということだった。

その事を知った石は、《つる》を、《よし》親子を、そして町で出会った人々を守るために、たった一人で立ち向かう。

わが友ヒトラー

名無ナナシ

歴史・時代

史上最悪の独裁者として名高いアドルフ・ヒトラー

そんな彼にも青春を共にする者がいた

一九〇〇年代のドイツ

二人の青春物語

youtube : https://www.youtube.com/channel/UC6CwMDVM6o7OygoFC3RdKng

参考・引用

彡(゜)(゜)「ワイはアドルフ・ヒトラー。将来の大芸術家や」(5ch)

アドルフ・ヒトラーの青春(三交社)

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる