お気に入りに追加

2

あなたにおすすめの小説

離した手のひらは空に透かして。

朱宮あめ

青春

高校三年生の羽石ことりは、ずっと憧れていた美術大学への進学も決まり、あとは卒業式を待つのみとなっていた。

幼なじみで恋人同士の奏と高校最後の日常を謳歌していると、女手一つでことりを育ててくれていた母が倒れてしまう。

母はなんとか一命を取り留めたものの、右半身に障害が残ってしまった。

進学か、母か。ことりは進路を迷い始める。

迷いを奏に相談するが、ことりは厳しく批難されてしまい……。

結局、進学か帰郷か決められないまま学校が始まる。奏と会うことに気まずさを感じて登校するが、奏は学校に来なかった。

奏に連絡すると、冬休み中に奏が事故に遭っていたことを知り……。

ねぇ、大人になるってどういうこと?

愛するものと出会えたなら

白い恋人

青春

昔、ある事件により、人を信じる・愛することをやめてしまった主人公、白恋 優一(はくれん ゆういち)。

そんなある日、転校してきた天真爛漫な少女、双葉 ひかり(ふたば ひかり)と出会う。そんなグイグイ迫ってくるひかりを拒絶するつもりの優一だったが………。

優一はこれから人と深く関わり合えるのか、ひかりにいったいどんな過去があったのか、これからどうなってしまうのか………。

花

TEN-ent

青春

女子高生5人が

多くの苦難やイジメを受けながらも

ガールズバンドで成功していく物語

登場人物

ハナ 主人公

レイナ ハナの親友

エリ ハナの妹

しーちゃん 留学生

ミユ 同級生

マキ

あるグループの曲にリスペクトを込め作成

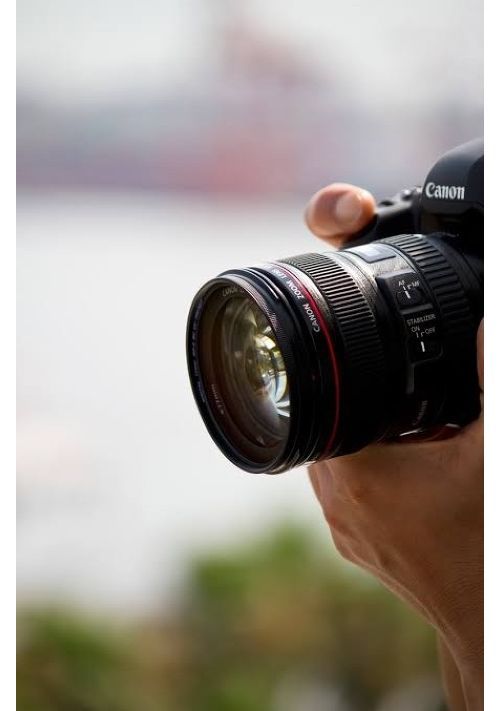

友愛ポートレート

たあこ

青春

気づけば俺の世界は、彼を中心に回っていた。

撮りたいと、初めてそう思えた人。

前の席の久瀬は、いつも一人で本を読んでいる。俺はその様子になんだか親近感を覚えて、仲良くなろうとするもきっかけを作れないでいた。

そんなある日の放課後、転機が訪れる。

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

高校デビューの理想と現実のギャップに悩む主人公の二宮雄大と一匹狼の久瀬翔太のお話です。

写真を撮るときに一歩下がる親友がウザいので『人の顔を自然にデカくするカメラアプリ』を開発してみた

どっぐす

青春

親友の菜々子は一緒に写真を撮るとき一歩下がる。

ただでさえデカいわたしの顔がさらにデカくなるんですけど? 責任取れや。

私の隣は、心が見えない男の子

舟渡あさひ

青春

人の心を五感で感じ取れる少女、人見一透。

隣の席の男子は九十九くん。一透は彼の心が上手く読み取れない。

二人はこの春から、同じクラスの高校生。

一透は九十九くんの心の様子が気になって、彼の観察を始めることにしました。

きっと彼が、私の求める答えを持っている。そう信じて。

歌のおねえさんは好きですか?

成瀬りん

青春

長谷川詩は歌うことが大好きな中学2年生。

いろいろあって、コーラス部員は詩ひとり。

部員を増やすための勧誘が日課です。

夢は小さい時から憧れていた歌のおねえさんになること!

たくさんのメロディと一緒に詩は歌うよ。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる