お気に入りに追加

1

あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

瞬間、青く燃ゆ

葛城騰成

ライト文芸

ストーカーに刺殺され、最愛の彼女である相場夏南(あいばかなん)を失った春野律(はるのりつ)は、彼女の死を境に、他人の感情が顔の周りに色となって見える病、色視症(しきししょう)を患ってしまう。

時が経ち、夏南の一周忌を二ヶ月後に控えた4月がやって来た。高校三年生に進級した春野の元に、一年生である市川麻友(いちかわまゆ)が訪ねてきた。色視症により、他人の顔が見えないことを悩んでいた春野は、市川の顔が見えることに衝撃を受ける。

どうして? どうして彼女だけ見えるんだ?

狼狽する春野に畳み掛けるように、市川がストーカーの被害に遭っていることを告げる。

春野は、夏南を守れなかったという罪の意識と、市川の顔が見える理由を知りたいという思いから、彼女と関わることを決意する。

やがて、ストーカーの顔色が黒へと至った時、全ての真実が顔を覗かせる。

第5回ライト文芸大賞 青春賞 受賞作

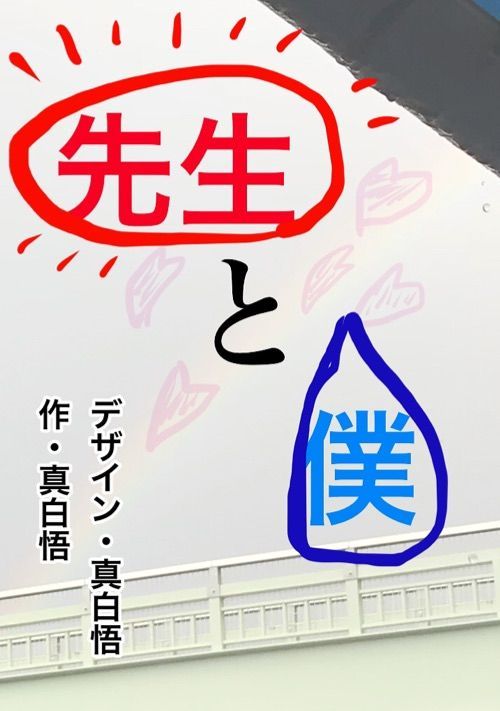

先生と僕

真白 悟

ライト文芸

高校2年になり、少年は進路に恋に勉強に部活とおお忙し。まるで乙女のような青春を送っている。

少しだけ年上の美人な先生と、おっちょこちょいな少女、少し頭のネジがはずれた少年の四コマ漫画風ラブコメディー小説。

わかばの恋 〜First of May〜

佐倉 蘭

青春

抱えられない気持ちに耐えられなくなったとき、 あたしはいつもこの橋にやってくる。

そして、この橋の欄干に身体を預けて、 川の向こうに広がる山の稜線を目指し 刻々と沈んでいく夕陽を、ひとり眺める。

王子様ってほんとにいるんだ、って思っていたあの頃を、ひとり思い出しながら……

※ 「政略結婚はせつない恋の予感⁉︎」のネタバレを含みます。

病気になって芸能界から消えたアイドル。退院し、復学先の高校には昔の仕事仲間が居たけれど、彼女は俺だと気付かない

月島日向

ライト文芸

俺、日生遼、本名、竹中祐は2年前に病に倒れた。

人気絶頂だった『Cherry’s』のリーダーをやめた。

2年間の闘病生活に一区切りし、久しぶりに高校に通うことになった。けど、誰も俺の事を元アイドルだとは思わない。薬で細くなった手足。そんな細身の体にアンバランスなムーンフェイス(薬の副作用で顔だけが大きくなる事)

。

誰も俺に気付いてはくれない。そう。

2年間、連絡をくれ続け、俺が無視してきた彼女さえも。

もう、全部どうでもよく感じた。

ゼンタイリスト! 全身タイツなひとびと

ジャン・幸田

ライト文芸

ある日、繁華街に影人間に遭遇した!

それに興味を持った好奇心旺盛な大学生・誠弥が出会ったのはゼンタイ好きの連中だった。

それを興味本位と学術的な興味で追っかけた彼は驚異の世界に遭遇する!

なんとかして彼ら彼女らの心情を理解しようとして、振り回される事になった誠弥は文章を纏められることができるのだろうか?

神楽囃子の夜

紫音

ライト文芸

※第6回ライト文芸大賞にて奨励賞を受賞しました。応援してくださった皆様、ありがとうございました。

【あらすじ】

地元の夏祭りを訪れていた少年・狭野笙悟(さのしょうご)は、そこで見かけた幽霊の少女に一目惚れしてしまう。彼女が現れるのは年に一度、祭りの夜だけであり、その姿を見ることができるのは狭野ただ一人だけだった。

年を重ねるごとに想いを募らせていく狭野は、やがて彼女に秘められた意外な真実にたどり着く……。

四人の男女の半生を描く、時を越えた現代ファンタジー。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる