4 / 13

ポカホンタスの章

侵略の火花

しおりを挟む神樹とフィリアンノの二人が告げた「進むべき道とは、即ち心の道」、「勇気ある者とは、即ち愛に満ちた者」……ポカホンタスがあの言葉を授かってから、数年の月日が流れた。

少し前までは幼かったポカホンタスも、今では美しい娘に成長していた。だが、無邪気でお転婆なところは昔と変わらず、屈託のない笑顔もあの頃のままだった。

潮風に長い髪をなびかせ、どこまでも続く白い砂浜を駆けていたポカホンタスは、青い水平線の向こうから巨大な羽を広げた「何か」が水面を這うようにこちらへ近づいて来るのに気が付いた。数は三……何だアレは?ポカホンタスは不思議そうに見つめていた。

立ち止まってまじまじと何かを見つめていると、やがてその正体が分かった。それはポカホンタスが今まで見たことないような巨大な船だった。ポウハタンの人間は漁に出る時に切り倒した木を削って舟にするが、今目に映っているのはその何十倍もの大きさであった。巨大な羽のように見えたのは、帆だった。巨大な帆船が三隻、こちらに近づいて来たのだ。

「ウソ…………アレ、舟なの……!?」

ポカホンタスは素早く岩陰に身を隠し、驚愕しながらも船を静観していた。

しばらくすると、乗船している人間の顔を見分けることが出来る程に、ポカホンタスがいる浜に近づいて来た。乗っていたのは、父親から聞かされていた「白き者達」だった。ポカホンタスが白き者達を見るのは、この時が初めてだった。

「お~っ。アレが白き者達……フィリアンノみたいに肌が白くて、髪も黒色や茶色、それに金色もいる。って言うか……何であの人達、毛の塊みたいな恰好してるの?」

ポカホンタスは笑いながら、彼らを見ていた。と言うのも、彼らの髪はボサボサに乱れ、顔も髭が長く伸びていて、誰が誰だか分からない有様であったのだ。

同時に、ポカホンタスは父であるポウハタンから何度も聞かされていた呪術師の予言を思い出していた。

「近い将来……太陽が昇る東の方角より、このポウハタンの森を略奪せんと白き者達が海を渡ってやって来る」

その白き者達が今、目の前にいる……果たして彼らはポウハタンの森を奪う邪悪な侵略者なのだろうか。それとも……。

「ポカホンタスよ。時が来たら、お前も勇気ある者となって欲しい。そして、お前にも進むべき道が何なのか、それを誤らぬよう願っている」

ポウハタンは、まだ幼かったポカホンタスにそう言った。

(もしかしたら、今がお父様の言っていた『時』なのかも知れない。だとしたら……)

ポカホンタスは自分が進むべき道を見定め勇気ある者になるべき時が来たのだと、その身で感じていた。白き者達が自分達の敵なのか味方なのか、それを見極めることにした。

彼女は、初めて見る三隻の大きな舟とそこに乗っている白き者達を、いつまでも見つめていたのだった。

★

「オイ、見ろ!陸地だ!新大陸だぞ!!」

「俺達は助かったんだ!!」

いつ以来だろう……暗い船内から甲板に飛び出して来た男達は、久々に目にした陸地を見て歓喜の雄叫びを上げた。希望の光が差したように感じたのだろう……飛び跳ねながら笑う者もいれば、抱き合いながら号泣する者もいた。

一六〇七年四月。半年近くもの間、飢えと病気と大嵐と言う絶望に満ちた航路を乗り越えて来たクリストファー・ニューポート率いる三隻の帆船がチェサピーク湾に侵入し、ヘンリー岬付近に停まった。

そして、彼らが船の錨を下ろしたその場所こそが、エリザベス女王の名にちなんで『バージニア』と名付けられた土地の入口だったのだ。この時点で、ロンドンを出航した時にいた男達は三分の二まで人数を減らしていた。

広いバージニアの砂浜……その奥には、深緑に染まった雄大な森が広がっていた。

この年は四月とは思えない程に暑く、太陽の光が海や砂浜、そして森を力強く照らしていた。陽の光を浴びた海の青に砂浜の白、そして森の緑は、長いこと暗い船内に閉じ込められ心身共に疲弊し切っていた男達の目には非常に眩しかった。

檻のような船の上から地面に下り立った男達の中では、新大陸に辿り着いたことで「食糧が手に入る」、「助かった」と言う思い込みが構築されていた。そして、安全が保障されたと確信した彼らの頭に、はるばる海を越えて新大陸へやって来た目的が甦ったのだ。

「金……そうだ、金だ!金はどこにある!?」

「ダイヤモンドは!?ダイヤモンドの砂浜がある筈だ!どこだ!?」

男達の顔付きが急に豹変した。金や銀、ダイヤモンドを求め、野獣のような眼光で周囲を散策し始める。

船に乗っていた多くの男達の目的は、彼らを海に出させたバージニア会社やジェームズ一世が目指していた開拓事業の為ではなかった。彼らの目的はただ一つ……金や銀を発掘して大儲けする、即ち一攫千金にあった。当時のバージニア会社が出した宣伝文句には「バージニアは金や銀が採れる希望の地」、「砂浜にある砂は全てダイヤモンド」などと言うものが並べられていた(当然、全て嘘である)。

何も知らない男達は国内で起こっていた人口増加問題に不安を覚えており、新大陸の開拓は「国が先導して平民に救いの手を差し伸べてくれた」と解釈し、植民団に加わる誓約書に迷わずサインをする者が後を絶たなかった。そして、殆どの者が数年労働に従事して、金や銀を採れるだけ採れたら母国に戻るつもりでいた。

「ちょっと待って!皆、こんな所に金やダイヤモンドがある訳ないだろう!」

地質学者であるビリーは血眼で辺りを探す男達を止めに入った。しかし、

「そんなことあるか!青二才のガキに何でそんなことが分かる!?」

「さては、俺達を騙して金やダイヤモンドを独り占めする気だな!?」

一度極限状態の中で精神をやられた男達は正常な判断力が鈍っており、地質学の専門家であるビリーの制止を一蹴してしまった。

そもそも金は熱水鉱床の石英脈や硫化鉱物の鉱脈中に極稀に産出する上に、ダイヤモンドはマントル起源のキンバーライトと言う火成岩に含まれるので、当然こんな場所で見つかる筈もなかったのだ。だが、彼らはビリーの言葉に耳を傾けることなどなかった。

彼らは頭の中に生み出した幻影の宝が目前にあると、夢を描いていた。だが、彼らだけでなく、男達を送り出したイギリスも夢を持ち過ぎていた……のかも知れない。

実際に男達を待ち受けていたのは、莫大なお宝が眠る理想郷などではなく、船上での生活とは比べ物にならないような想像を絶する過酷な環境だったのだ。

「ビリーの奴も着いて早々、苦労してるな。でも、まぁ……陸地に着けただけでも、ありがたく思わないとな」

何も知らずにはしゃぎ回っている男達と、それを必死に止めるビリーの声を船底で聞きながら、スミスは天に感謝していた。

★

バージニア会社は、植民地の開拓及び運営を円滑にする為に、バージニアを統治する役割を持つ「評議会」と呼ばれるメンバーを予め選定していた。これはイギリスの北米大陸における『十三植民地(北アメリカ大陸西岸にイギリス人が入植して成立した植民地)』で設けられた議会であり、本国イギリスの議会制度の伝統をそのままに代議制の議会が開設された。

植民地の統治は議長とその下にいる評議会のメンバーによって行われ、それを補佐する参議会も国王や領主の任命によるものであったが、本国の下院に当たる植民地議会は現地の住民による選挙で選ばれた。その最初がバージニアである。

評議会のメンバーが誰なのか、そして新大陸に着いてから使命や重要事項については船が到着するまでの間、普通の乗組員達には一切知らされていなかった。これは航海中における船内での余計な混乱を抑える為であり、それらについての記載がされている書類は国による正式な文書として、ニューポート船長によって厳重に保管されていた。そして新大陸に到着した今、彼によって公表されることとなった。

新世界へ辿り着いたことへの喜びと興奮が男達の中から冷め切らない内に、ニューポート船長は乗組員全員を甲板に集めて、その目の前で保管していた文書を取り出し読み上げる。

「国王ジェームズ一世とバージニア会社は、新大陸へ乗り出し切り拓こうとする勇気ある者達に以下の使命を与える。まず、植民に最適な土地を選び、その場所に永続的な植民地を築くこと。次に、川や海、そして山を調査し、金や銀を発掘すること。更に出来れば、アジアとの貿易の為に太平洋に通じる航路を発見して欲しい。また、邪教を崇拝する野蛮なインディアンをキリスト教に改宗させ、正しい道に導いてもらいたい。今後は植民地を統治する評議会の者達に従うこと。メンバーは以下の通り」

全員の視線がニューポート船長に集中した……船底で縛られているスミス以外は。

「バージニア植民地評議会……初代議長、エドワード・M・ウィングフィールド」

名前を呼ばれたやや年配の男は前に出ると、男達の前で軽く会釈をした。同時に周囲から歓声が上がる。と言うのも、この男……ウィングフィールドが議長に選定されたことは、当時の常識からすれば当然とも言える人選だった。彼は船団内……もっと言うと貴族の中では最も名の通った家の出身だったからである。その上、彼は軍隊で指揮を執っていた経験もあり、万が一現地の人間と争いごとが起きても充分な対処が出来るだろうと言う国王の判断もあってのことだった。

男達が盛り上がってる中、ビリーとニューポート船長だけは黙って彼を見ていた。

その表情は何処か納得の行かない感じであった。

「続いて評議会議員……バーソロミュー・ゴズノルド、ジョン・ラトクリフ」

ウィングフィールド同様に名前を呼ばれた二人は前へ出るが、丸眼鏡をかけた知的な雰囲気を放つゴズノルドが軽く手を振る一方で、大柄でやや太った体型のラトクリフは終始群衆を見下すような視線で眺めていた。

ニューポート船長のスーザン・コンスタント号と共にゴッドスピード号で海を渡ったゴズノルド船長は、過去に貿易商人として北アメリカ東部の海を探検した経験があり、その時に万病に効くと言われていた薬草を積み帰り大儲けしたと言う。彼の大成功は、イギリスの海外進出を強めるキッカケになったと言っても過言ではない。

もう一人、ディスカバリー号の船長を務めたラトクリフ船長はウィングフィールドから特に期待されている男で、二代目植民地評議会議長となることも暫定で決まっていた。だが、母国にいた頃から周囲の評判はあまり芳しくなく、それは後に結果として出ることになる……。

実際、ウィングフィールドもラトクリフも『インディアン』と呼ばれた現地の人間を野蛮な敵と見なしていた。だが、その間違った考え方こそが植民地運営を困難な状況に追い込んで行くことになろうとは、この時彼らはまだ知る由もなかった。

(ウィングフィールドにラトクリフ……この二人に議会を任せて大丈夫なのか?)

ビリーはイギリスにいた頃から二人のことを全く信用しておらず、同時に今回の人選をした国側に不信感を募らせた。

因みに、バージニア会社が選定した評議会メンバーの中に船団を率いたニューポート船長の名はなかった。何故なら彼は本国イギリスと新大陸バージニアを結ぶ大西洋航路の責任者として海を渡ったのであって、入植者ではなかったのだ。

ビリーは、彼が評議会の一員に入ってなかったことを心の中で惜しんでいた。何かと問題のある人間が多く参加している船団の中でも、ニューポート船長は良識的且つまともな思考の持ち主であり、スミスやビリーをはじめとする多くの人間から信頼を得ていたからだ。

ニューポート船長は残る評議会議員の名前を淡々と読み上げて行く。そして最後の一人の名前を公表しようとした時、彼の口が止まった。そうなるのも無理はないだろう、何故ならそこに書かれていた名は……。

「……ジョン・スミス大尉」

ニューポート船長は躊躇いながらも、その名を読み上げた。男達はザワめく。貴族階級の男達に至っては、聞こえるように声を上げて露骨な不満を示す者もいた。

「アイツは農家の息子だろう!?他はともかく、何でそんな奴が議員になるんだ!」

スミスの名前を読み上げただけにも拘わらず、ニューポート船長は周囲からブーイングを浴び続けた。だが、彼はそんなことには一切動じることなどなかった。

スミスは確かに農家の出身だったが、ヨーロッパで数々の武勲をあげたことで、トランシルヴァニア公国のバートリ・ジグモンド公からイギリス貴族の称号を与えられていた。

しかし、生まれながらにして貴族階級に立っていた男達から見れば、元来貴族でないスミスは格下の人間だ。スミスの命令に従うと言うことは、農民の命令に従うことと同義……そんなことは屈辱以外の何でもない。母国で上流階級に生きていた男達は「新世界の秩序」と言うものを理解していなかった……否、出来なかったと言った方が正しいだろう。

そんな貴族階級の男達に反して、バージニア会社は遠く異国の地で生きる為の技術と順応性を持ち合わせていたスミスのような人物が、新大陸の植民地開拓には不可欠な存在だと考えていた。イギリス国内において、彼以上の優秀な人材はそうそういなかったのだ。

だが、そんなスミスが評議会議員になることを真っ向から反対する者達がいた。既に評議会議長に指名されたウィングフィールドと、同じく議員に選ばれたラトクリフだった。

「私はスミス大尉が評議会議員になることに反対だ!その文書に彼の名前があろうがなかろうが、当の本人は船長に対する反逆罪で、現在船底に縛りつけられてるのだ!バージニア会社の者達が今のスミス大尉を見ても、果たして評議会議員に指名しただろうか」

ウィングフィールド議長は頑なに反対した。ラトクリフも彼を熱く支持した。

他の議員達はスミスとは違う船に乗っていて、彼が鎖で縛られるまでの一部始終を見ていなかった為、議長に一任することにした。

そんな中、ゴズノルドだけが唯一、スミスの評議会入りに賛成した。彼は丸眼鏡をいじりながら、冷静な口調でウィングフィールド達に意見を出す。

「ウィングフィールド議長……お言葉ですが、スミス大尉が拘束されるに至ったのは乗組員の一人が嵐の海に投げ出されたのを見て、助けた為だと存じております。ですから、彼は本当に謀反を企てた訳ではありません。結果はどうあれ、スミス大尉を評議会から外すのは尚早かと思われますが……」

彼は決してスミスに味方をして、そのように言った訳ではなかった。

ゴズノルドは商人として数多の客と取引をして来た。無論、多くの客を相手にして全員から信頼を勝ち得るには途方もない時間を要した。そんな厳しい商売の世界を生き抜いて来た彼は、曲がったことや矛盾することが人一倍嫌いだったのだ。故に、彼はおかしいと思ったことに対しては、例え誰だろうと歯に衣着せぬ物言いで意見して行く性格をしていた。

「ゴズノルド議員の仰る通りです!スミス大尉は海に落ちた私を助ける為に、船長の命令に背いたのです!悪いのは、スミス大尉が鎖に繋がれるキッカケを作ってしまった私です!」

ゴズノルドの意見と共に、ビリーも声を大にして言った。友人の為とは言え、議長に対して意見をしてしまった……ビリーの背中に冷たい汗が流れる。

「ええい!黙れ黙れ!議長の言葉は絶対だ!これ以上逆らうと、貴様もスミスと同じように船底に繋ぐぞ!!」

ラトクリフはマスケット銃を向けながら、丸腰のビリーを恫喝した。

ウィングフィールド側とゴズノルド側が言い争っているのを、ただ見ていた労働者の男達はスミスの名前が読み上げられた時にザワつきはしたものの、特に反対はしなかった。彼には世界中を渡り歩いて蓄積された『知識』と『経験』がある……スミスなら、現地の人々と争いが起きても何とかしてくれるのではないかと期待していたのだ。だが、開拓団のトップに立つ評議会の議長と議員達がスミスの議員就任に反対している。それに対して、わざわざ声を上げる者は誰もいなかった。彼らに取って重要なのは、金や銀の在り処のみであって、誰が評議会議員になるかはどうでも良かったのだ。

船の甲板で口論が激化する中、突如声が割って入る。

「はいはい、そこまで!一先ずスミス大尉については、現在私の監視下にあると言う理由から、評議会議員の就任を保留と言うことにしたいと思いますが、いかがでしょうか」

声の主は、ニューポート船長だった。船団のリーダーであり、バージニア会社の代理人的存在でもある彼の一声が、両者の争いを終息させた。

★

バージニアを統治する評議会の議長となったウィングフィールドは、少数の部下を引き連れて早速植民地の場所を探し始めた。

三隻の船から小型のボートが次々と下ろされ、それぞれに評議会のメンバーが一人ずつ隊長として、数名の部下と共に乗り込んだ。そして、まずはチェサピーク湾から最も近い位置にある大きな川から上流へ向かって漕ぎ始めることにした。

川の流れに逆らいながら、奥へ奥へと進んで行く一行は周囲に広がる大自然の風景に、ただただ圧倒された。そこで見たのはロンドンではまず見ないであろう、どんな建物よりも高くそびえ立つ樹木と、そしてそれが何本も広がっている森。木々の間を鹿やウサギが楽し気に走り回り、美しく透き通った川には魚達が泳いでいた。

とても神秘的な光景だが、彼らに取っては敵が潜んでいるかも知れないと言う恐ろし気な場所にしか見えなかった。

「チッ……森が深くて不気味だな」

「これだけ見通しが悪いと、何処からインディアンが襲って来るか分からん」

彼らは周囲を警戒しながら苦々し気に口ずさんだ。そこに住む者達は、自然と共に豊かな暮らしをする心優しい者達であるのだが、彼らに対して誤った見識を持つウィングフィールド達がそんなことを考えられる筈もなかった。

それだけに留まらず、彼らは自分達が勝手に『バージニア』と名付けたその地にいる人々を一掃しようとしていたのである。だが、それは悪魔に魂を売った卑劣な行いではなく、聖書に基づいた正義の行いであると、彼らは信じていたのだ。旧約聖書の創世記の言葉……神が天地創造した一週間の中の六日目における記述「産めよ、殖えよ、地に満ちて地を従わせ、全ての生き物を支配せよ」と言う、神が自分を象った存在である人を祝福した時に言った戒律が、彼らを動かしていたのだ。

彼らだけではない。彼らをバージニアへ送り出したイギリスの国王やバージニア会社の者達も「自分達キリスト教徒は、神の祝福を受けぬ未開の地を征服し、そこに住む野蛮な土人を従わせ、場合によっては排除する権利を持っているのだ」と信じてやまなかった。

マスケット銃を片手に、男達は森の奥深くへと入って行った。

同じ頃、ウィングフィールドが植民地に最適な土地を探しに出かけた一方で、ラトクリフもボートに乗り込み動き出した。こちらはウィングフィールドが連れて行った男達よりも屈強そうな者を数名従え、食糧の調達に向かったのだ。

ウィングフィールド達と同様に銃を持ち、全身を鉄製の鎧で身を固めた彼らの姿はまるでこれから戦争でも始めるかのようだ。否、戦争以上の凄惨な蹂躙が始まろうとしていた。

動くものが視界に入ったら、マスケット銃で無差別に撃ち放った。

「ハハハハ!撃て撃てーっ!インディアンを撃ち殺せーっ!!」

「インディアンを殺せたら、一人につき金貨五枚だ!お前達、気合い入れろよ!!」

ラトクリフは、まるでゲームでもするかのように部下達の前で金貨をチラつかせながら煽り立てた。部下の男達はそれを聞くや否や、喜び勇んで人を狙って撃った。

ウィングフィールドは、このバージニアに住む人々のことを野蛮な人間だと思っていたが、ラトクリフに至っては彼らを人間とすら思っていなかった。彼にしてみれば射的の的が動いているようにしか見えていなかったのだ。自分達白人以外は虫ケラ同然としか思っていなかったラトクリフは、開拓団の中でも極めて危険な人物だった。

ボートを陸に近づけ、上陸したラトクリフ達は森に入って畑を見つけると、そこで丁寧に栽培されていた作物を無断で根こそぎ奪って行った。作物の様子を見る為にたまたまやって来た者も射殺し、相手が女子供であろうと容赦はしなかった。

まるで、飢えた猛獣のようにあちこちを荒らしては略奪を繰り返し、彼らの通った後には荒れ果てた土地と撃ち殺された人々の死体のみ。普段は静かなポウハタンの森に、銃声と悲鳴が響き渡った……。

★

ウィングフィールドは川をある程度上ったところで、見晴らしの良い場所にボートを止めて上陸し、部下である男達の前で高らかに宣言した。

「皆良く聞きたまえ!我々バージニア植民地開拓団が新天地で栄光ある第一歩を漕ぎ出したこの川は、これより国王ジェームズ一世の名において『ジェームズ川』と名付ける」

自分達が上って来た川を国王の名に因んだ『ジェームズ川』と勝手に名付けた。彼は、ここに来るまでにポウハタンの人間と会っていたが、彼らが目の前に流れる川を何と呼んでいるのか興味を抱くことはなかった。ウィングフィールドにしてみれば、ポウハタン側がその川を何と呼んでいようと関係なかったのだ。

今回、植民地に最適な土地を選ぶに当たって重要視するポイントは「インディアンの攻撃を防ぐことが出来る安全な場所」であった。バージニア会社は町だけでなく、砦としても機能する立地を見つけ出し、開拓の拠点とすることを目標にしていた。

また、開拓途中で姿を現すやも知れないスペイン船の攻撃にも対応出来る場所が望ましいとされていた。

探索を数度行った結果、ウィングフィールドはジェームズ川を約六十キロメートル上った所にある北岸を理想的な場所として選んだ。地形的にやや突き出した半島のようになっていたその場所は、見通しが良い上に周囲から孤立していて全方位の攻撃に対する防御と言う点においては充分なものだと、彼は読んだのだ。

だが、それは全くの逆だった。一見すると死角が見当たらない、砦とするにはこの上なく理想的な場所なのだが、それこそが大きな誤りだったのだ。何故なら、そこはポウハタン部族連合の領土……その中心地であり、実質的に土地を知り尽くしている彼らから包囲されているに等しい状態であった。つまり、インディアンに対する防御は充分などころか意味すら成さない程に最悪の場所と言っても過言ではなかった。

更に悪いことはそれだけに留まらず、植民地として選んだその場所は土の状態も恐ろしいまでに悪く、潮の影響で湿気もかなりあり、沼地が多い上に水質も相当酷いものだった。

また、マラリア菌の媒体である蚊の巣窟でもあり、これが後に植民団の数を大幅に減少させる原因となった……。

(無茶苦茶だ……こんな場所に拠点を作るなんて)

地面の土を触りながら、ビリーは呆れ果てていた。ここまで湿気が多いと、恐らく穀物の栽培等も不可能に近いだろう。ゴズノルドはビリーに尋ねる。

「議長らは、この場所を植民地とするようだが……どう見る?専門家の意見が聞きたいな」

「ハッキリ言って、議長達は考えが安直過ぎますよ。水分過多で土の状態は悪いし、蚊も多い。もし病原菌を持った個体なら、全滅は免れませんね」

「なるほど……実際、君の言う通りかも知れないな。議長は自分の意見を曲げられるのが気に入らないようだし、他の議員も自分の意見を持たずに、ただ議長に従ってるだけ。おまけにラトクリフ議員はインディアンから食糧を強奪してるようだし……この開拓、どうにも成功するビジョンが見えんよ」

ゴズノルドは顔をしかめて言った。武力を用いた植民地開拓に反対していたビリーや、元が商人であったゴズノルドは、この土地をよく知るインディアンと接触し、交渉を重ねて協力体制を敷くのが最良だと考えていた。

軍にいた経験があったとは言え、所詮は温室育ちの貴族に過ぎないウィングフィールドが未開の地で植民地に適した理想的な土地を見つけることなど、到底無理であった。開拓よりも金を探すことに関心のある都会出身者の集団である彼らは、何もない土地で全く新しい生活を始める気力も能力も圧倒的に不足していた。ウィングフィールドとは別のボートで行動しているゴズノルドやビリー、そして新大陸に到着して未だ船底に繋がれているスミスのような例外とも言える存在を除いては……。

そして一六〇七年五月十四日。バージニア植民地評議会、その初代議長であるウィングフィールドによって、植民地の正式な名前が発表された。

「国王ジェームズ一世の名において、この土地とその資源の全てを我々の物とする。そして栄誉あるこの植民地の名は……『ジェームズタウン』だ!!」

★

ポカホンタスは茂みに隠れながら、白き者達が大きな舟を下りて半島のような土地に上陸するのを見ていた。ポウハタンの人間ですら近づかないであろう、その場所に立ち入る姿に彼女は思わず目を丸くする。

「あの人達、何やってるの!?あそこは私達でも近寄らないのに……」

彼らが植民地とした場所……そこは嘗て、ポウハタンの狩場だったことがある場所だが、今は湿気を含んで足場が悪くなっている上に病原菌を運ぶ蚊があちこちに生息し、更に年に何度もハリケーンが直撃する土地であった。故にポウハタンの者達も見棄てた程で、その土地を知る者からすれば、踏み入ること自体が正気の沙汰とは思えなかった。

ポカホンタスの他に、何人ものポウハタンの戦士達が森の茂みに隠れて、白き者達をジッと見張っていた。彼らは酋長であるポウハタンが監視役に差し向けたのだ。その中には、

「よぉ、ポカホンタス」

「!アリーヤ、来てたの!?」

ポカホンタスの背後から彼女の肩を軽く叩いたのは、アリーヤだった。炎のような赤い髪を後方で纏め、立派な美しい女性に成長した彼女は背中に引っ掛けた蛇腹剣に手をかけ、警戒態勢のまま白き者達から目を離さずにいた。アリーヤは溜め息をつきながら言う。

「当たり前ぇだろ?アタシは戦士なんだし、それに例の白き者達とやらがこんな奥地まで来てる以上、黙ってジッとしてる訳には行かねぇよ」

「やっぱり、あの人達は私達の敵なのかな……」

「そうに決まってんじゃん!アイツらは村の畑を荒らしただけじゃなく、アタシ達の仲間を何人も殺したんだ。それで敵じゃなかったら、何なのさ!?」

「……」

ポカホンタスはアリーヤの言葉に対して、何も言えなかった。実際、その通りなのだから。現状、アリーヤの言葉に間違いはない。

三隻の船が、巨大な翼を広げて水平線の向こうから姿を見せたこと、火を吹く杖を使ってポウハタンの人間を何人も殺したこと、大地の神に感謝しながら育てた畑の作物を荒らした挙句に奪ったことは、すぐに酋長のポウハタンにも届いた。

呪術師の進言に従って、すぐに攻撃を仕掛けることも出来た。だが、敢えてその選択肢は取らなかった。彼は白き者達の目的を見極めようとしていたのだ。そこにずっと留まり続けるのか、はたまた一時的に立ち寄っただけなのか、それだけで大分違って来る。

もし、何らかの理由でこの土地に立ち寄っただけならば、いずれ立ち去る以上、下手に手を出して犠牲者を増やすよりもその場を堪えた方がまだいい。しかし、そこに留まり土地を侵略しようとするならば、こちらも総力を挙げて応戦せねばならない。

ポウハタンは、部屋の壁にかけられた愛用の武器に目をやって、祈ると同時に覚悟を決めていた。

「白き者達がこの地で何をしようとしてるのか……今しばらく様子を見ようではないか。その上で侵略が目的だと分かったら、その時は……」

ポウハタンは、そう言って仇討ちに燃える戦士達をどうにか止めた。

★

度重なる略奪によって空腹を癒した男達は、早速開拓地であるジェームズタウンの建設に取り掛かった。ところが、議長であるウィングフィールドの指揮で開始された作業は、初めから外的に対する恐怖を抱きながら進めなければならなかった。彼らの元へインディアンが頻繫に襲撃を仕掛けていたのだ。

部族連合の酋長であるポウハタンは現状、手を出さずに様子を見ることにしたが、彼らの持つ火を吹く杖……つまり、マスケット銃に撃たれて犠牲者を出した一部の部族が独自に報復に出たのだった。

それによって、遂にジェームズタウン側にも犠牲者が出てしまった。飢えと病で地獄のような毎日を送り、怪物のような荒波に怯えながら、やっと辿り着いた新世界で彼らを待ち受けていたのは、金の山でもダイヤモンドの砂浜でもなく、雨あられのように容赦なく降り注ぐ矢の猛襲だった。ジェームズタウンの男達は自らが生み出した敵に怯え、夜も眠れないような自業自得とも言える生活を余儀なくされたのだ……。

(マズいな……皆、心身共に疲弊している。これじゃあ、開拓どころじゃない)

ビリーは仲間達の様子を見ながら、今の状況を危惧していた。

飢えと病が充満した長い船旅で、男達の身体はボロボロだった。その上、敵の攻撃を凌がなくてはならない恐怖が加わると来たものだ。悪いのは自分達とは言え、精神的ダメージは計り知れないものがあっただろう。

更に、ジェームズタウンはもう一つ、重大な問題を抱えていた。それは、植民地開拓に出た男達そのものにあった。

あろうことか、男達の殆どは何もない場所から全く新しい町を作り上げ、発展させて行くだけの知識を持ち合わせていない上に、そもそもそう言う労働には向いていなかった。入植者の約半数を占める上流階級の男達は、生きて行く為に必要な農耕や漁に従事することを激しく嫌がった。彼らはあくまでも母国にいた時と同じような生活をするつもりだったのだ。

その上、上流階級や職人以外の労働者として来た男達も、その殆どが本気で新しい町を建設する気ではなかった。彼らの殆どは一攫千金の夢に踊らされて、新大陸へ送り込まれた。つまり、元々バージニアで地道に働くつもりなど欠片もなかった。当然だろう、社会から弾き出されてやむなく新大陸を目指し、一発逆転を狙う考えなしの輩が殆どだったのだから。

前職が農家だった極一部の者は土壌に疑問を持っていたが、それ以外の者は全く理解出来ていなかった。漁業に至ってはスミスを除く全員が未経験で、海や川に多種類の魚が泳いでいたにも拘わらず、誰もそれを捕まえられなかった。猟業も同じで、森の中にいる鹿やウサギを捕まえようとする者は誰一人いなかった。

詰まる所、ウィングフィールドやラトクリフ達は、これから生きる為に何か生産的なことをしようと言うよりは、迫り来る脅威から身を守ることを重点的に考えて行った。とにかく敵の攻撃だけは何とかしたい……そう思っていた彼らは、ジェームズタウンの周囲を小枝の柵で囲んだ。更に見張り台を建て、大砲も用意した。

「こんなことをやる前に、色々やるべきことがあるだろうに……」

「ここに来てから思っていたが、どうも議長達のやり方は効率的ではないな……」

ビリーとゴズノルドはウィングフィールドの指示を問題視していた。ゴズノルドは今後の動きに関する案を書類に纏めて提出したが、いずれも却下された。そして今、ビリーと一緒に現場に出て作業の手伝いをしていた……。

★

ジェームズ川に停泊させていたスーザン・コンスタント号の甲板から、スミスは川辺の植民地で行われている作業の様子を眺めていた。彼はまだ両手に鎖付きの手錠を付けられていたままだったが、船の乗組員達はほぼ全員が上陸していたので、(船内のみではあるが)自由に動き回ることが許可されていた。

スミスは男達の作業に色々思うところがあったが、その中でも特にジェームズタウンを囲む柵が気になっていた。彼は船に残っているニューポート船長に声をかける。

「船長」

「おや、スミス大尉……何だね?」

「甲板からずっと作業の様子を見ていたのですが……あの柵は何ですか?」

「アレか……インディアンの攻撃を防ぐ柵だと聞いているが……」

「攻撃を……もしそうならば、小枝を組み合わせただけの柵ではなく、太い丸太を用いた強固な砦を築くべきです。あんな柵では防御の意味を成しませんよ」

スミスは、傭兵時代に見た頑強な砦について船長に詳細な説明をした。

ニューポート船長はスミスの意見を素直に聞き入れた。

(なるほど……世界中を旅し、数々の戦いを潜り抜けて来ただけある)

ニューポート船長はスミスの提案に感心した。そして、すぐにウィングフィールドの元へ伝令を送った。

ウィングフィールドはニューポート船長の伝令と聞いて、当初は耳を傾けたが、砦の構想を提案したのがスミスだと知ると、

「何!?スミス大尉が!?農家の倅が我々に意見するなど……」

そう冷たく言い捨て、まともに取り合おうとはしなかった。彼は完成も目前の柵だけで充分インディアンの攻撃から身を守ることが出来ると思い込んでいたのだ。その上、銃や大砲もあると、ジェームズタウンの戦力を当てにし過ぎていた。

だが、この後……ウィングフィールドはスミスの意見を突っぱねた自身の判断が間違っていることを身を以て知ることになったのである……。

★

上陸から数日後……ジェームズタウンで新たな事件が起こった。

事件の発端となった張本人は、考えるまでもないだろう……ウィングフィールドとラトクリフの二人だった。しかも、それは決して回避不可能の事案ではなく、彼らの異文化に対する配慮を欠いたが故に起きた事件だった……。

事件の日、ジェームズタウンに大勢の男達が賑やかに声を上げてやって来たのだ。

「何だ何だ!?また敵か!?」

「オイ!今度はかなり数が多いぞ!」

また仇討ちを仕掛けて来たのかと男達はすぐさま鉄の鎧を着込み、銃や剣を手にして臨戦態勢に入った。上陸以来、何度も受けた襲撃のお陰と言うべきか、戦闘態勢だけはちゃんと取れるようになっていた。

「また戦うのか……」

武力抗争に反対していたビリーは武器を持つことなく、様子を見ていた。

「だが、我々が生き残る為には……ん?」

ゴズノルドは様子がおかしいことに気付いた。

よく見ると、その日やって来たのはいつもと違う部族のようだった。こちらを襲撃して来た部族と比べて人数も遥かに多い。ウィングフィールドは愉快な声を上げて近づいてくる男達の人数を数えて戦慄した。少なくとも百人はいる……こちらとほぼ同じ数だ。

あんな人数で攻め込まれると流石にマズい。そう思い、ウィングフィールドは先制攻撃を仕掛ける為に、大砲の前で準備を整えている砲撃手に指示を出す。

「砲撃準備、用意……!」

「待って下さい!」

突如、何者かがウィングフィールドの台詞を遮った。ウィングフィールド達が声のした方に振り向くと、そこにいたのはゴズノルドだった。ゴズノルドは男達を見ながら言う。

「攻撃はしないで、もう少し様子を見ましょう。議長」

「何故だね!?あの数の敵に攻め込まれては……」

「まだ敵だと決まってませんよ。よくご覧になって下さい。彼らは武器を持ってません」

彼の言う通り、確かに外の男達は数こそ多いが、誰一人として武器を持ってなかった。代わりに大きな鹿や野菜等を運んでいた。

ゴズノルドは、この植民団に加わる以前にアメリカを探検したことがあった。それ故に植民団の中では唯一、新大陸に住む人間のことも多少は理解していた。ゴズノルドは冷静な判断で武力を用いない接触をすることを提案した。

鹿等の食糧を運んで来たのは、ジェームズタウンから約十五キロメートル離れた所に住むパスパーエ族と言う部族の男達だった。彼らも部族連合に属しており、その昔ジェームズタウンがあった土地を狩場としていた部族だったのだ。

パスパーエの男達は、白き者達がチェサピーク湾に侵入した頃からずっと彼らの様子を監視していた。当然、ポウハタンの呪術師の予言も聞いていた。だが、彼らは酋長のポウハタン同様、すぐには攻撃を仕掛けず、彼らの目的を探る為に静観を続けていたのだ。

そんな中、酋長から「まだ彼らが侵略者だと決まった訳ではない。すぐに攻撃はせず、取り敢えず彼らを歓迎せよ」と言伝があった。旅人を心からもてなすポウハタンの流儀に、パスパーエの男達も了承した。

そして、今……。

ウィングフィールドは全員に武器を放さないよう命じてから、ゴズノルドとビリーを引き連れて恐る恐る彼らを出迎えた。

ビリーはゴズノルドの進言で同伴を許された。

「我々パスパーエ族は、あなた方を歓迎致します」

パスパーエの族長は白き者達の視線を意識しながら言った。当たり前だが、ジェームズタウンの男達の中に彼らの言葉を理解出来る者はいなかった。

ウィングフィールドは自分達の目的を説明し始める。

「私達は国王ジェームズ一世の命により、この地に植民地の建設と資源を発掘する為にやって参りました」

ウィングフィールドは正直に自分達の目的を話した。

それを聞いたビリーとゴズノルドの顔に冷や汗が流れる。

(この馬鹿……何ストレートに言ってるんだ!?これじゃあ、自分達が侵略者だって教えてるようなものじゃないか!)

(交渉以前に初対面の相手に対する言い方がなってない!商売の場なら論外だ)

一触即発の事態に二人の身体が強張る。だが、幸いなことにウィングフィールドの馬鹿正直とも言える発言を理解出来る者はパスパーエの男達にはいなかった。

「大いなる精霊より、これを遠い国からやって来たあなた方にお贈り致します」

族長がそう言うと、鹿や野菜を運んで来た男達が砦の入口に近づいた。

その様子に、ジェームズタウンの男達に緊張が走る。

「さぁ、遠慮なさらずお受け取り下さい」

パスパーエの男達はジェームズタウンの砦の前に食糧を置いた。

暫しの間,両者を沈黙が包み込む。そして、

「あなた方の心遣い、感謝致します。この食糧はありがたく頂戴します」

沈黙を破ったのは、ゴズノルドだった。ゴズノルドは鹿を、ビリーは野菜類を手に取り、パスパーエ族の男達に礼を言った。

二人の行動に驚いたウィングフィールドは、

「オイ!お前達、何をやっている!?武器も持たずに敵の前へ出るなんて……」

「議長。先程も申しましたが、彼らは敵ではありません。本当に敵なら、我々がこの食糧に手をかけた瞬間に攻撃を仕掛けてます。我々がこうして彼らの前まで来て、殺されてないのが何よりの証拠……ここは彼らと一度話し合ってみるのが得策かと」

ゴズノルドは巧みな話術でウィングフィールドを説得した。ビリーもお互いの安全を証明する為にパスパーエの族長の前まで歩み寄り、柔らかな表情で一言礼を言う。

「ありがとうございます。私達の為にこれだけの食糧を用意して下さったあなた方の厚意、痛み入ります」

そんな二人の姿を見て、パスパーエの男達は少なくともゴズノルドとビリーは悪い人間ではないと判断した。族長も笑顔で言う。

「どうやら、お二人は悪い人ではないようだ。白き者達の中にも良い人間がおられるようで嬉しく思います」

パスパーエの族長はゴズノルドとビリーを信頼した一方で、武器と思われる物でこちらを狙っている後方の白き者達を警戒していた。彼は武器を持たずに白き者達の元を訪ねるよう、酋長に言われていた。そうすれば、彼らが何の目的でこの地を訪れたのか、自ずと分かるだろうと言うのだ。

「あなた方が私に向けているその武器を置いて頂けないだろうか。我々は皆、武器を持たずにここへ来たのだから」

パスパーエの族長は、白き者達のリーダーであろうウィングフィールドに言った。

ウィングフィールドも彼が「武器を置け」と言ったのであろうことは理解した。だが、何が起こるか分からない状況で武器を置くように命じることは、指揮官として出来なかった。

「議長。彼らはこの通り、敵ではありません。剣を納め、銃を下ろすよう命じて下さい!」

ビリーはウィングフィールドに嘆願した。それを聞いていたラトクリフは、苛立った口調でビリーの元へ歩み寄り、

「ええい!さっきから、学者のひよっこ風情が生意気な口を叩きおって!!」

持っていた剣でビリーを斬り付けた。反射的に仰け反ったことで、幸い腕に軽い傷を負う程度で済んだが、これが事件の引き金になってしまった。

「あっ!アイツ、自分の仲間に攻撃したぞ!」

鹿を運んでいたパスパーエの男が、ラトクリフの剣を叩き落とした。族長の言葉を無視するだけでなく、仲間である筈のビリーを平気で斬り付けたことに腹を立てたのだ。彼にしてみれば「早く武器を置け」と言うつもりだった。

だが、剣を叩き落とされたラトクリフは、戦闘が始まったと解釈してしまった。急いで地面に落ちた剣を拾うと、奇声を発しながら剣を叩き落としたパスパーエの男の首元を斬り付けた。同時に男は血飛沫を上げて、悲鳴も上げることなくその場に倒れた。戦いの火ぶたが切って落とされた……!

鎧を着込んだジェームズタウンの男達は、身軽なパスパーエの男達に緩慢な動きで対抗しようとするが、攻撃の殆どを難なく躱されてしまった。懐に潜り込まれてしまうと剣も銃も全く役に立たず、中には剣を奪われて逆に斬られる者もいた。

「な……何だこれは……何故、こんなことに……」

ウィングフィールドは状況が呑み込めず、突然始まった戦いを暫し呆然と眺めていた……だが、自分の脇腹が奪われた剣に刺されたことに気付いた瞬間、ようやく正気に戻った。

「う、うわああああああっ!!ほ、砲撃準備……撃てーっ!!」

ウィングフィールドは、半ば混乱状態で砲撃手に命じた。大砲の轟音が森に響き渡る。それに驚いたパスパーエの男達は、瞬く間に森の奥へと消えて行った。

パスパーエの男達がいなくなった静寂の中、ビリーはラトクリフの剣を叩き落とした男の亡骸の前まで歩み寄り、悲し気な表情を浮かべた。

この一連の出来事……その全てが、ほんの一瞬で起こったのだ。

★

ポカホンタスとアリーヤも、森の中から一部始終を見ていた。そして、大砲の音に驚いてその場から逃げたのだ。近くにいた動物達も思わず走り出した。

「ホレ見ろ、やっぱ敵なんじゃないか!しかもアイツら、パスパーエと友好的に接してた自分達の仲間を斬り付けやがったぞ!」

「でも、あの二人は少なくとも敵じゃない……と思う」

「たとえ斬られた奴ともう一人がそうでも、他は紛れもない敵だってことに変わりはねぇよ!」

アリーヤはポカホンタスに言い聞かせるように、キツめの口調で言った。そして、向こうの指導者であるウィングフィールドと、争いの引き金になったラトクリフの顔をしっかりと頭の中に焼き付けた。

「アイツら見てろよ……このままじゃ済まさねぇからな……!」

白き者達への怒りと憎しみを募らせながら、彼女は森を駆け抜けた。だが、その一方で終始こちらに敵意を見せなかったビリーの度胸だけは、僅かながら認めていた。下手すれば、パスパーエだけでなく自分の仲間も敵に回しかねない状況で武器を持たなかったこと……自分が彼の立場なら出来なかったかも知れない。

ポカホンタスは走りながら、白き者達の不思議な言語を思い出していた。彼らの発する言葉はまるで、一度聞いたら忘れられない鳥の囀りのようにも聞こえた。ポカホンタスは、何故かあの言葉をもう一度聞きたいと思っていた。彼らは一体何処から来て、ここで何をしようとしているのだろうか……ポカホンタスは彼らの言葉を理解したいと思っていた。

ポカホンタスとアリーヤが村に戻ると、丁度酋長のポウハタンが一足先に村へ帰還していたパスパーエ族の男達から報告を受けているところだった。白き者達が族長の言葉を無視して武器を手放そうとしなかったことや、大砲の存在、そして土地を囲むように柵を作ってそこに移住する気なのではないかと言う話をしていた。

パスパーエの報告を受けたポウハタンは改めて訊き返す。

「では、その二人の男はパスパーエに敵意を持っていなかったと?」

「少なくとも我々の見た限りは……彼らだけは武器を持たずに接触して来たので」

パスパーエの男は、ビリーとゴズノルドのことも報告をした。それを聞いたポウハタンは考え込んでしまった。

白き者達の殆どはこの地を侵略しに来たと見て、ほぼ間違いないだろう。だが、彼らの中にはそれを良しとしない者も少なからずいる。いざ白き者達と戦うことになった時、そのような者達とも戦えるのだろうか……そう、ポウハタンは迷った。

「ポカホンタスよ。今、進むべきはいずれの道だろうか?」

ポウハタンは帰って来たばかりの娘に意見を求めた。

ポカホンタスは少し黙った後、首を横に振って答える。

「進むべき道とは、心の道……ですが、私には自分の心が何処へ向かうべきなのか、まだ分かりません……」

「そうか……だがな、全ての物事には決められた『時』と言うものがある。それを逃してしまえば、次はいつ同じ『時』が来るか……お前も知っての通り、私は彼らを信じてみた。だがもしかすると、今は信じる時ではなく、この部族連合の力を総結集して戦うべき時なのではないか……そう思えてならないのだ」

ポカホンタスは父の今までになく思い悩む姿を見て、事態が途轍もなく深刻なことになっているのだと言うことを改めて理解した。これはもう、現状だけの問題じゃない……ポウハタンに生きる全ての人々の未来がかかっているのだと、思うようになった。

「でも、戦うことが本当に進むべき道だと言うの……?神樹様やフィリアンノは、こうなることを予見してたの……?」

神樹やフィリアンノの言葉を思い出しながら、ポカホンタスはずっと考えていた。

★

ジェームズタウンとパスパーエの戦いから八日後。

森の奥から突然響き渡る雄叫びと地響きのような足音に、ジェームズタウンの男達は森の方を見やった。なんと、パスパーエの男達が再び襲いかかって来たのだ。否、「再び」と言う言葉は厳密には適切ではない。以前の戦いは白き者達が仕掛けた、戦うつもりのない非武装の自分達を襲った……そう、パスパーエの男達は受け止めていたのだ。

故に、それはポウハタン部族連合に属する部族による、ジェームズタウンへの「最初」の攻撃となったのだ。

今回の攻撃に関しては、酋長のポウハタンは一切関与していなかった。ポウハタン部族連合は基本的に各族長の裁量で行動を決定する。つまり、パスパーエの男達の攻撃は族長の判断によって決行されたのだ。

戦闘状態に入った彼らは獣のような闘争心を剝き出しに、石斧や矢で攻撃を仕掛けた。更に、小枝を組み合わせただけの柵など、一瞬で薙ぎ倒してジェームズタウンの内側へと侵入して見せた。

それを見たウィングフィールドは慌てて大砲を打ち鳴らさせるが、一度それを見ていたパスパーエの男達は怯むことなく攻めて行った。ジェームズタウン内は乱戦状態になった。

(あ~、始まったか。パスパーエの奴ら、やっぱり仕掛けてやがる。もしやと思って、ここで待ってて正解だったな……)

森の茂みから、アリーヤは様子を窺っていた。

先日の一件でラトクリフに斬られたビリーのことが気になって見に来ていたが、彼の姿は何処にもなかった。彼女は戦場となったジェームズタウンから川に浮かぶスーザン・コンスタント号の方へ目をやる。そこでは……。

「状況が変わった。どうやら君の力が必要になったようだ」

スーザン・コンスタント号の甲板で、ニューポート船長はスミスの両手に付いた手錠の鍵を外しながら言った。船上からジェームズタウンの様子を見ながら、彼は真剣な表情でスミスに頭を下げる。

「君の言う通りになったな。あの柵は何の役にも立たなかった。今更こんなことを言えたものではないが、どうだろう。これまでのことは一旦忘れて、植民地開拓の為に君の知恵を貸してやってくれないだろうか。議長も、君を評議会の一員として歓迎すると言っている」

「私はその為に大海原を越えてやって来たのです。ジョン・スミス、作戦に復帰します!」

鎖付きの手錠が外れて軽くなった手で、スミスはニューポート船長に敬礼した。彼は、自分を鎖に繋いだニューポートを恨むことは一切なかった。自分が彼の立場だったら、恐らく同じことをしたに違いないと考えたからだ。

そんなことよりも眼前に広がる新世界に早く足を踏み入れたい……彼の頭の中は、そのことでいっぱいだった。そこにいるであろう、まだ見ぬ異文化の人々と交流がしたかった……そして彼らが何を考え、どのように生きているのか知りたかった。

当然、危険も付き纏うかも知れない……だが、コンスタンティノープルでの奴隷生活に比べれば多少のことでは動じない自信があった。

(さらばだ、長き海の旅……さらばだ、スーザン・コンスタント号……!)

自由を得た探検家ジョン・スミスは、母国を出立して以来半年もの間乗り続けていたスーザン・コンスタント号の生活に別れを告げ、ポカホンタスのいる新世界へ、そして歴史の大きなうねりの中へ、その身を投じることになる。

時代を駆け抜けるスミスの冒険が、再び始まる……!

0

お気に入りに追加

14

あなたにおすすめの小説

思い出乞ひわずらい

水城真以

歴史・時代

――これは、天下人の名を継ぐはずだった者の物語――

ある日、信長の嫡男、奇妙丸と知り合った勝蔵。奇妙丸の努力家な一面に惹かれる。

一方奇妙丸も、媚びへつらわない勝蔵に特別な感情を覚える。

同じく奇妙丸のもとを出入りする勝九朗や於泉と交流し、友情をはぐくんでいくが、ある日を境にその絆が破綻してしまって――。

織田信長の嫡男・信忠と仲間たちの幼少期のお話です。以前公開していた作品が長くなってしまったので、章ごとに区切って加筆修正しながら更新していきたいと思います。

永き夜の遠の睡りの皆目醒め

七瀬京

歴史・時代

近藤勇の『首』が消えた……。

新撰組の局長として名を馳せた近藤勇は板橋で罪人として処刑されてから、その首を晒された。

しかし、その首が、ある日忽然と消えたのだった……。

近藤の『首』を巡り、過去と栄光と男たちの愛憎が交錯する。

首はどこにあるのか。

そして激動の時代、男たちはどこへ向かうのか……。

※男性同士の恋愛表現がありますので苦手な方はご注意下さい

仏の顔

akira

歴史・時代

江戸時代

宿場町の廓で売れっ子芸者だったある女のお話

唄よし三味よし踊りよし、オマケに器量もよしと人気は当然だったが、ある旦那に身受けされ店を出る

幸せに暮らしていたが数年ももたず親ほど年の離れた亭主は他界、忽然と姿を消していたその女はある日ふらっと帰ってくる……

西涼女侠伝

水城洋臣

歴史・時代

無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超

舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。

役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。

家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。

ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。

荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。

主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。

三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)

涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。

真田源三郎の休日

神光寺かをり

歴史・時代

信濃の小さな国衆(豪族)に過ぎない真田家は、甲斐の一大勢力・武田家の庇護のもと、どうにかこうにか生きていた。

……のだが、頼りの武田家が滅亡した!

家名存続のため、真田家当主・昌幸が選んだのは、なんと武田家を滅ぼした織田信長への従属!

ところがところが、速攻で本能寺の変が発生、織田信長は死亡してしまう。

こちらの選択によっては、真田家は――そして信州・甲州・上州の諸家は――あっという間に滅亡しかねない。

そして信之自身、最近出来たばかりの親友と槍を合わせることになる可能性が出てきた。

16歳の少年はこの連続ピンチを無事に乗り越えられるのか?

独裁者・武田信玄

いずもカリーシ

歴史・時代

歴史の本とは別の視点で武田信玄という人間を描きます!

平和な時代に、戦争の素人が娯楽[エンターテイメント]の一貫で歴史の本を書いたことで、歴史はただ暗記するだけの詰まらないものと化してしまいました。

『事実は小説よりも奇なり』

この言葉の通り、事実の方が好奇心をそそるものであるのに……

歴史の本が単純で薄い内容であるせいで、フィクションの方が面白く、深い内容になっていることが残念でなりません。

過去の出来事ではありますが、独裁国家が民主国家を数で上回り、戦争が相次いで起こる『現代』だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。

【第壱章 独裁者への階段】 国を一つにできない弱く愚かな支配者は、必ず滅ぶのが戦国乱世の習い

【第弐章 川中島合戦】 戦争の勝利に必要な条件は第一に補給、第二に地形

【第参章 戦いの黒幕】 人の持つ欲を煽って争いの種を撒き、愚かな者を操って戦争へと発展させる武器商人

【第肆章 織田信長の愛娘】 人間の生きる価値は、誰かの役に立つ生き方のみにこそある

【最終章 西上作戦】 人々を一つにするには、敵が絶対に必要である

この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。

(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です)

焔の牡丹

水城真以

歴史・時代

「思い出乞ひわずらい」の続きです。先にそちらをお読みになってから閲覧よろしくお願いします。

織田信長の嫡男として、正室・帰蝶の養子となっている奇妙丸。ある日、かねてより伏せていた実母・吉乃が病により世を去ったとの報せが届く。当然嫡男として実母の喪主を務められると思っていた奇妙丸だったが、信長から「喪主は弟の茶筅丸に任せる」との決定を告げられ……。

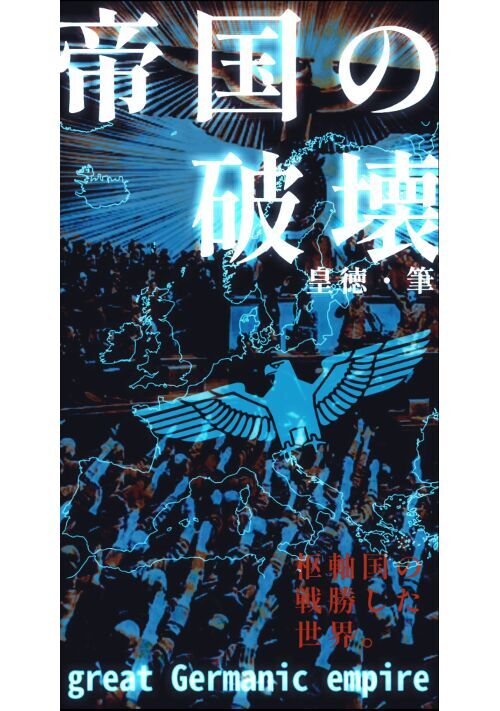

『帝国の破壊』−枢軸国の戦勝した世界−

皇徳❀twitter

歴史・時代

この世界の欧州は、支配者大ゲルマン帝国[戦勝国ナチスドイツ]が支配しており欧州は闇と包まれていた。

二人の特殊工作員[スパイ]は大ゲルマン帝国総統アドルフ・ヒトラーの暗殺を実行する。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる