14 / 57

【第二章】耳川前夜・王国の夢

しおりを挟む

宗麟はいよいよ信心深くなった。ある日宗麟は、ポルトガルから日本に派遣されているカプラル神父より、西欧キリスト教国の歴史の一端として、十字軍にまつわる物語を聞くこととなる。

十字軍は確かに表向きは、聖地エルサレム奪還を目指すキリスト教戦士達の戦いである。だが実態は十字架をかかげた略奪者達の群れにすぎない。例え十字軍が当時まだ貧しかった西欧に、東方イスラム世界や東ローマ帝国の豊かさを知らしめ、後のルネッサンスや大航海時代の先駆けとなったにせよ、今日なおイスラム社会で語り継がれるほどの蛮行という意味で、後世における負の遺産は否定できない。

もちろんカプラル神父は、そのようなことには一切ふれない。いかに異教徒達が残忍であったか、いかにキリスト者が勇敢に戦ったかということのみを、延々と宗麟に語って聞かせた。だが宗麟はふと疑問を呈した。

「二百年の長きに渡り戦い続けたのに、結局そなた達のいう聖地を奪い返すことができなかったのは何故だ?」

カプラル神父はしばし沈黙した。

「我ラハ、敵ヲ倒スタメデハナク、神ニ命ササゲルタメ戦イマシタ。マタ聖地ハ敵ニ奪ワレテモ、常ニキリスト者ノ心ニアリマス」

という意味のことをかろうじて語った。

日向をめぐる島津家と大友家の関係は日に日に悪化していた。日向を島津家に追われた伊東義祐は大友家の食客となり、その伊東義祐たっての願いにより宗麟は、日向侵攻を決意するに至る。

日向北部は、およそ四百年にわたって土持氏の所領だった。伊東氏の没落後、土持氏の三十三代目親成は、島津の旗になびく気配を濃厚に見せ始める。足元に火が迫ってきたことを悟った宗麟は、実質大友家の主である義統に土持親成討伐を命じる。大友軍約三万、これに大友家の重臣のほとんどが従った。

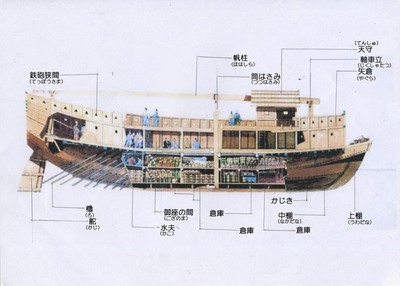

合戦はあっけなくかたがついた。大友勢は宇目牟礼を経由し、七手に分かれ北日向に進軍。これに宗麟が育てた津久見水軍が海路より従う。大友義統自身は宇目に本陣を置き、屋峰口より佐伯惟教、梓口から志賀親教が、土持親成の甥土持高信がこもる松尾城を強襲した。激戦の末松尾城は陥落し土持高信は自刃。土持親成は数十騎を引き連れて行縢の要衝に退いて、さらに抵抗の構えを見せたが、大友勢に捕えられ後に惨殺される。わずか一月足らずの出来事だった。

この戦勝に気をよくした宗麟は、天正六年(一五七八)八月、ついに大規模な日向遠征を計画する。だがこの遠征には家臣から反対の声が多数上がる。岩屋・宝満両城の主高橋紹運もまたその一人だった。高橋紹運は元の名を吉弘鎮理といった。かっての豊州三老の一人吉弘鑑理の息子で、絶えていた高橋家の名跡を継ぎ名を改めていた。この年三十歳である。

「紹運、久しく顔を見ていなかったのう。そなたがなにを申したいか、およそ察しはつく。他の者同様、この度の出陣を諌めに参ったのであろう。そなたの言い分を申してみよ」

出陣を前に、特別の目通りを願った紹運に、宗麟は表向きは言葉に耳を傾ける度量を示した。

「ならば申しあげます。我等の敵は島津だけではござりませぬ。北の毛利は元就死すといえども、いまだ侮れませぬ。また肥前の龍造寺隆信もまた、虎視眈々と我等の領土うかがっておりますれば、もし戦長びけば事にござりまする。我等三方に敵引き受けることになるやもしれませぬ」

「何を申すかと思うたら……我等は両豊、両筑、両肥より兵集めれば、その数およそ三万五千、さらに伊予よりも兵集めれば四万を越す。もし毛利が攻めてきても府内様(義統のこと)後詰と致せば問題ない。そしてこのわしが総大将となって、島津などたちどころに蹴散らしてみせるわ」

と、発言したのは宗麟のかたわらに控える田原紹忍だった。紹忍は、宗麟が自らの妹を離別したことにより大友家中での発言権が弱まっていた。それを、今回の戦で手柄を立てることにより挽回しようと考えていた。

「確かに、今我等敵に数倍する兵力を動員すること可能にござる。されど敵は国の外ばかりとは限りませぬ。島津は今勢いに乗っており主島津義久はもとより、兄弟いずれも優れ、また家臣団にも武勇・戦略に長じたもの数多おりまする。それに引きかえ我等は親虎殿の事件以来、人心大いに乱れ、また殿自ら切支丹の洗礼をうけたことに国内の寺社勢力は深い衝撃を受けておりまする。

戦とは、必ずしも兵の多寡によって決するとは限りませぬ。人心いかになびくかによって決まるものと、紹運は思っておりまする。信仰の問題は殿の御心の内のことなれば、あえて止めませぬ。 なれど国内に不穏な空気招いたことは殿の失政にござりまする。島津と事構えること、せめて後一、二年待つよう紹運心より願いたてまつる」

紹運は宗麟の目をみすえ、語に力をこめていった。

「黙れ紹運、そなたさては臆病風にふかれたか! さほどに島津が恐ろしいか!」

紹忍は親虎事件を蒸し返され、怒りをありありと顔にうかべた。

「紹運よう申した。確かに我が領国の民は切支丹の教えに理解が浅く、国内に不穏な空気作りだしたことはわしの不覚。なれど島津と事かまえること、数年先にのばすはいかがなものかな? 敵は日向を平定してまだ日が浅い。もしそなたの申す通り数年待てば、敵は日向の支配を磐石のものとし、やがては肥後をも侵すやもしれん。また毛利、あれいは龍造寺と手を結び、この豊後を侵すやもしれん。今が島津討伐の好機とは思わぬのか」

宗麟のいうことも一理あった。大友の土持討伐際し島津義久は、ほどんど動きらしい動きを見せていない。大友勢が行動をおこした時期の島津義久は、一ヶ月半前に占領した日向国都於郡城において、伊東攻めの論功行賞がようやく終わったところであった。

つまりこの時期の島津家は、まだ日向国内の実効的な支配体制を固める前であり、島津方の多くの諸将は薩摩・大隈に領地を持っていた。そんな彼らに、遠く日向国北部に出兵することは難しかった。

わずか二ヶ月ほど前の天正五年十二月時点では、伊東氏が日向の大半を支配し、島津家の最前線は日向野尻城付近であった。それが伊東家の予想外に早い崩壊により、最前線は一気に約百キロ北方の日向と豊後の国境になってしまったのである。島津方は、日向北方に軍勢を派兵できる時期ではなかった。

「恐れながら、もしこたびいかなる事あろうと島津を討伐すると申すなら、一つだけ必勝の策がござる。かって我等立花城をめぐって毛利と争った際、周防に大内輝弘殿の軍勢上陸させ、敵の手薄を突きました。今島津は戦を前に国内の武士といわず百姓といわず、戦できるもの全てに参集をかけていると聞きまする。国内手薄なれば津久見の水軍をもって一気に薩摩を襲えば、島津は船での戦には慣れておりませぬ。これをうち破るは赤子の手をひねるも同然でござる」

「何を申す紹運、たわ言もたいがいにせい!」

紹忍は水軍の活躍により、自らの戦での功がなくなることを内心恐れた。

「紹運よ、今回の戦ただの戦ではないぞ。神の国つくるための戦じゃ。正々堂々と正面から敵を倒してこそ、神の威光示すことができるのじゃ」

「神の国? 神の威光……?」

信仰の問題にさして詳しくない紹運は、宗麟の言葉の真意がわからずやや困惑した。

「日向の地に務志賀なる土地があると聞く。かの地に切支丹の国作るための戦じゃ」

そういうと宗麟は立ち上がり、紹運に背を向けた。

「紹運よ、こたびの戦そなたには城での留守居を命ずる」

宗麟の最後通牒だった。こうして紹運の声なき叫びは、宗麟の耳をかすめることはなかったのである……。

宗麟のいう切支丹王国務志賀建設という夢は、あまりにも現実味のない、砂上の楼閣のようなものだった。このような無謀な計画をたてること自体、すでに大友の将来を暗示していたといえる。

島津勢は、数ヶ月前から日向のほぼ中央に位置する石ノ城を攻めていた。

石ノ城は廃城寸前だったが、伊東勢の残党長倉祐政・山田宗昌等がたてこもり、反島津の拠点として島津勢の前に大きくたちはだかっていた。

石ノ城背後の峰は高く、周囲の山も険しく巌のように急斜面で苔が生えて滑りやすかった。山の中腹にはノコギリの歯のような切所があって行く手を阻んでおり、また石ノ城の背後の山は山深い米良の山々につながっているので、城の背後からは石ノ城に攻め寄せる道はない。さらに石ノ城の正面、左右の三方は、はるか下まで続く絶壁である。その絶壁の下を流れる高城川は、白い波が岩に激しくぶつかるような急流で所々が深くなっていた。

この天然の要害を防御とし伊東勢の残党はよく戦い、城は一月、二月と島津勢の猛攻を退けた。八月になり島津方はついに島津忠長、伊集院忠棟を大将とし、おそよ七千余騎をもって石ノ城近くの急流を渡り夜襲をしかけた。

しかし、この動きは事前に敵方に察知されていた。伊東勢はここでもよく防戦し、島津方は五百余名もの死傷者を出した。大将の島津忠長自身も左腕を負傷する始末だった。島津勢は一旦佐土原まで退却した。

九月、ついに宗麟は動きだした。出陣は丹生島城ではなく府内の城からである。その数三万五千とも四万三千とも伝えられ、あの国崩を二門装備していた。

この大軍勢が、今の大分市の西方一里半ばかりの柞原八幡に至った時のことである。柞原八幡は平安初期にさかのぼる古い歴史を持ち、大友家代々の尊崇もあつかった。

「うむ異端の神々を祭る祠か、今まで幾度人々をあざむいてきたことか……火矢を射ろ! この豊後より異端の神を滅ぼすのじゃ!」

「恐れながら、神仏に向かって弓引くは恐れ多いことでござります」

側近の一人が止めたが、宗麟は聞こうとしない。柞原八幡は宗麟の軍勢に取り囲まれ踏みにじられ、炎上した。

宗麟は行く先々で神社仏閣に火をかけ、破壊しながら進軍した。やがて振り返ると闇の中、どす黒く不気味な炎が天空を焦がしていた。

「いいぞ、もっと燃えよ! この豊後より、いや日の本より異端・邪宗を滅ぼすのじゃ! 新たに神デウスの国出現する前兆じゃ!」

だが、この蛮行に宗麟配下の足軽・一兵卒に至るまで祟りを恐れ、全軍の士気が著しく低下していた。もちろん宗麟はそのことに気付いていない。

十字軍は確かに表向きは、聖地エルサレム奪還を目指すキリスト教戦士達の戦いである。だが実態は十字架をかかげた略奪者達の群れにすぎない。例え十字軍が当時まだ貧しかった西欧に、東方イスラム世界や東ローマ帝国の豊かさを知らしめ、後のルネッサンスや大航海時代の先駆けとなったにせよ、今日なおイスラム社会で語り継がれるほどの蛮行という意味で、後世における負の遺産は否定できない。

もちろんカプラル神父は、そのようなことには一切ふれない。いかに異教徒達が残忍であったか、いかにキリスト者が勇敢に戦ったかということのみを、延々と宗麟に語って聞かせた。だが宗麟はふと疑問を呈した。

「二百年の長きに渡り戦い続けたのに、結局そなた達のいう聖地を奪い返すことができなかったのは何故だ?」

カプラル神父はしばし沈黙した。

「我ラハ、敵ヲ倒スタメデハナク、神ニ命ササゲルタメ戦イマシタ。マタ聖地ハ敵ニ奪ワレテモ、常ニキリスト者ノ心ニアリマス」

という意味のことをかろうじて語った。

日向をめぐる島津家と大友家の関係は日に日に悪化していた。日向を島津家に追われた伊東義祐は大友家の食客となり、その伊東義祐たっての願いにより宗麟は、日向侵攻を決意するに至る。

日向北部は、およそ四百年にわたって土持氏の所領だった。伊東氏の没落後、土持氏の三十三代目親成は、島津の旗になびく気配を濃厚に見せ始める。足元に火が迫ってきたことを悟った宗麟は、実質大友家の主である義統に土持親成討伐を命じる。大友軍約三万、これに大友家の重臣のほとんどが従った。

合戦はあっけなくかたがついた。大友勢は宇目牟礼を経由し、七手に分かれ北日向に進軍。これに宗麟が育てた津久見水軍が海路より従う。大友義統自身は宇目に本陣を置き、屋峰口より佐伯惟教、梓口から志賀親教が、土持親成の甥土持高信がこもる松尾城を強襲した。激戦の末松尾城は陥落し土持高信は自刃。土持親成は数十騎を引き連れて行縢の要衝に退いて、さらに抵抗の構えを見せたが、大友勢に捕えられ後に惨殺される。わずか一月足らずの出来事だった。

この戦勝に気をよくした宗麟は、天正六年(一五七八)八月、ついに大規模な日向遠征を計画する。だがこの遠征には家臣から反対の声が多数上がる。岩屋・宝満両城の主高橋紹運もまたその一人だった。高橋紹運は元の名を吉弘鎮理といった。かっての豊州三老の一人吉弘鑑理の息子で、絶えていた高橋家の名跡を継ぎ名を改めていた。この年三十歳である。

「紹運、久しく顔を見ていなかったのう。そなたがなにを申したいか、およそ察しはつく。他の者同様、この度の出陣を諌めに参ったのであろう。そなたの言い分を申してみよ」

出陣を前に、特別の目通りを願った紹運に、宗麟は表向きは言葉に耳を傾ける度量を示した。

「ならば申しあげます。我等の敵は島津だけではござりませぬ。北の毛利は元就死すといえども、いまだ侮れませぬ。また肥前の龍造寺隆信もまた、虎視眈々と我等の領土うかがっておりますれば、もし戦長びけば事にござりまする。我等三方に敵引き受けることになるやもしれませぬ」

「何を申すかと思うたら……我等は両豊、両筑、両肥より兵集めれば、その数およそ三万五千、さらに伊予よりも兵集めれば四万を越す。もし毛利が攻めてきても府内様(義統のこと)後詰と致せば問題ない。そしてこのわしが総大将となって、島津などたちどころに蹴散らしてみせるわ」

と、発言したのは宗麟のかたわらに控える田原紹忍だった。紹忍は、宗麟が自らの妹を離別したことにより大友家中での発言権が弱まっていた。それを、今回の戦で手柄を立てることにより挽回しようと考えていた。

「確かに、今我等敵に数倍する兵力を動員すること可能にござる。されど敵は国の外ばかりとは限りませぬ。島津は今勢いに乗っており主島津義久はもとより、兄弟いずれも優れ、また家臣団にも武勇・戦略に長じたもの数多おりまする。それに引きかえ我等は親虎殿の事件以来、人心大いに乱れ、また殿自ら切支丹の洗礼をうけたことに国内の寺社勢力は深い衝撃を受けておりまする。

戦とは、必ずしも兵の多寡によって決するとは限りませぬ。人心いかになびくかによって決まるものと、紹運は思っておりまする。信仰の問題は殿の御心の内のことなれば、あえて止めませぬ。 なれど国内に不穏な空気招いたことは殿の失政にござりまする。島津と事構えること、せめて後一、二年待つよう紹運心より願いたてまつる」

紹運は宗麟の目をみすえ、語に力をこめていった。

「黙れ紹運、そなたさては臆病風にふかれたか! さほどに島津が恐ろしいか!」

紹忍は親虎事件を蒸し返され、怒りをありありと顔にうかべた。

「紹運よう申した。確かに我が領国の民は切支丹の教えに理解が浅く、国内に不穏な空気作りだしたことはわしの不覚。なれど島津と事かまえること、数年先にのばすはいかがなものかな? 敵は日向を平定してまだ日が浅い。もしそなたの申す通り数年待てば、敵は日向の支配を磐石のものとし、やがては肥後をも侵すやもしれん。また毛利、あれいは龍造寺と手を結び、この豊後を侵すやもしれん。今が島津討伐の好機とは思わぬのか」

宗麟のいうことも一理あった。大友の土持討伐際し島津義久は、ほどんど動きらしい動きを見せていない。大友勢が行動をおこした時期の島津義久は、一ヶ月半前に占領した日向国都於郡城において、伊東攻めの論功行賞がようやく終わったところであった。

つまりこの時期の島津家は、まだ日向国内の実効的な支配体制を固める前であり、島津方の多くの諸将は薩摩・大隈に領地を持っていた。そんな彼らに、遠く日向国北部に出兵することは難しかった。

わずか二ヶ月ほど前の天正五年十二月時点では、伊東氏が日向の大半を支配し、島津家の最前線は日向野尻城付近であった。それが伊東家の予想外に早い崩壊により、最前線は一気に約百キロ北方の日向と豊後の国境になってしまったのである。島津方は、日向北方に軍勢を派兵できる時期ではなかった。

「恐れながら、もしこたびいかなる事あろうと島津を討伐すると申すなら、一つだけ必勝の策がござる。かって我等立花城をめぐって毛利と争った際、周防に大内輝弘殿の軍勢上陸させ、敵の手薄を突きました。今島津は戦を前に国内の武士といわず百姓といわず、戦できるもの全てに参集をかけていると聞きまする。国内手薄なれば津久見の水軍をもって一気に薩摩を襲えば、島津は船での戦には慣れておりませぬ。これをうち破るは赤子の手をひねるも同然でござる」

「何を申す紹運、たわ言もたいがいにせい!」

紹忍は水軍の活躍により、自らの戦での功がなくなることを内心恐れた。

「紹運よ、今回の戦ただの戦ではないぞ。神の国つくるための戦じゃ。正々堂々と正面から敵を倒してこそ、神の威光示すことができるのじゃ」

「神の国? 神の威光……?」

信仰の問題にさして詳しくない紹運は、宗麟の言葉の真意がわからずやや困惑した。

「日向の地に務志賀なる土地があると聞く。かの地に切支丹の国作るための戦じゃ」

そういうと宗麟は立ち上がり、紹運に背を向けた。

「紹運よ、こたびの戦そなたには城での留守居を命ずる」

宗麟の最後通牒だった。こうして紹運の声なき叫びは、宗麟の耳をかすめることはなかったのである……。

宗麟のいう切支丹王国務志賀建設という夢は、あまりにも現実味のない、砂上の楼閣のようなものだった。このような無謀な計画をたてること自体、すでに大友の将来を暗示していたといえる。

島津勢は、数ヶ月前から日向のほぼ中央に位置する石ノ城を攻めていた。

石ノ城は廃城寸前だったが、伊東勢の残党長倉祐政・山田宗昌等がたてこもり、反島津の拠点として島津勢の前に大きくたちはだかっていた。

石ノ城背後の峰は高く、周囲の山も険しく巌のように急斜面で苔が生えて滑りやすかった。山の中腹にはノコギリの歯のような切所があって行く手を阻んでおり、また石ノ城の背後の山は山深い米良の山々につながっているので、城の背後からは石ノ城に攻め寄せる道はない。さらに石ノ城の正面、左右の三方は、はるか下まで続く絶壁である。その絶壁の下を流れる高城川は、白い波が岩に激しくぶつかるような急流で所々が深くなっていた。

この天然の要害を防御とし伊東勢の残党はよく戦い、城は一月、二月と島津勢の猛攻を退けた。八月になり島津方はついに島津忠長、伊集院忠棟を大将とし、おそよ七千余騎をもって石ノ城近くの急流を渡り夜襲をしかけた。

しかし、この動きは事前に敵方に察知されていた。伊東勢はここでもよく防戦し、島津方は五百余名もの死傷者を出した。大将の島津忠長自身も左腕を負傷する始末だった。島津勢は一旦佐土原まで退却した。

九月、ついに宗麟は動きだした。出陣は丹生島城ではなく府内の城からである。その数三万五千とも四万三千とも伝えられ、あの国崩を二門装備していた。

この大軍勢が、今の大分市の西方一里半ばかりの柞原八幡に至った時のことである。柞原八幡は平安初期にさかのぼる古い歴史を持ち、大友家代々の尊崇もあつかった。

「うむ異端の神々を祭る祠か、今まで幾度人々をあざむいてきたことか……火矢を射ろ! この豊後より異端の神を滅ぼすのじゃ!」

「恐れながら、神仏に向かって弓引くは恐れ多いことでござります」

側近の一人が止めたが、宗麟は聞こうとしない。柞原八幡は宗麟の軍勢に取り囲まれ踏みにじられ、炎上した。

宗麟は行く先々で神社仏閣に火をかけ、破壊しながら進軍した。やがて振り返ると闇の中、どす黒く不気味な炎が天空を焦がしていた。

「いいぞ、もっと燃えよ! この豊後より、いや日の本より異端・邪宗を滅ぼすのじゃ! 新たに神デウスの国出現する前兆じゃ!」

だが、この蛮行に宗麟配下の足軽・一兵卒に至るまで祟りを恐れ、全軍の士気が著しく低下していた。もちろん宗麟はそのことに気付いていない。

0

お気に入りに追加

63

あなたにおすすめの小説

ママと中学生の僕

キムラエス

大衆娯楽

「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

西涼女侠伝

水城洋臣

歴史・時代

無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超

舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。

役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。

家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。

ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。

荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。

主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。

三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)

涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。

日本が危機に?第二次日露戦争

杏

歴史・時代

2023年2月24日ロシアのウクライナ侵攻の開始から一年たった。その日ロシアの極東地域で大きな動きがあった。それはロシア海軍太平洋艦隊が黒海艦隊の援助のために主力を引き連れてウラジオストクを離れた。それと同時に日本とアメリカを牽制する為にロシアは3つの種類の新しい極超音速ミサイルの発射実験を行った。そこで事故が起きた。それはこの事故によって発生した戦争の物語である。ただし3発も間違えた方向に飛ぶのは故意だと思われた。実際には事故だったがそもそも飛ばす場所をセッティングした将校は日本に向けて飛ばすようにセッティングをわざとしていた。これは太平洋艦隊の司令官の命令だ。司令官は黒海艦隊を支援するのが不服でこれを企んだのだ。ただ実際に戦争をするとは考えていなかったし過激な思想を持っていた為普通に海の上を進んでいた。

なろう、カクヨムでも連載しています。

葉桜よ、もう一度 【完結】

五月雨輝

歴史・時代

【第9回歴史・時代小説大賞特別賞受賞作】北の小藩の青年藩士、黒須新九郎は、女中のりよに密かに心を惹かれながら、真面目に職務をこなす日々を送っていた。だが、ある日突然、新九郎は藩の産物を横領して抜け売りしたとの無実の嫌疑をかけられ、切腹寸前にまで追い込まれてしまう。新九郎は自らの嫌疑を晴らすべく奔走するが、それは藩を大きく揺るがす巨大な陰謀と哀しい恋の始まりであった。

謀略と裏切り、友情と恋情が交錯し、武士の道と人の想いの狭間で新九郎は疾走する。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由

フルーツパフェ

大衆娯楽

クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。

トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。

いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。

考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。

赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。

言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。

たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

戦国姫 (せんごくき)

メマリー

キャラ文芸

戦国最強の武将と謳われた上杉謙信は女の子だった⁈

不思議な力をもって生まれた虎千代(のちの上杉謙信)は鬼の子として忌み嫌われて育った。

虎千代の師である天室光育の勧めにより、虎千代の中に巣食う悪鬼を払わんと妖刀「鬼斬り丸」の力を借りようする。

鬼斬り丸を手に入れるために困難な旅が始まる。

虎千代の旅のお供に選ばれたのが天才忍者と名高い加当段蔵だった。

旅を通して虎千代に魅かれていく段蔵。

天界を揺るがす戦話(いくさばなし)が今ここに降臨せしめん!!

忍者同心 服部文蔵

大澤伝兵衛

歴史・時代

八代将軍徳川吉宗の時代、服部文蔵という武士がいた。

服部という名ではあるが有名な服部半蔵の血筋とは一切関係が無く、本人も忍者ではない。だが、とある事件での活躍で有名になり、江戸中から忍者と話題になり、評判を聞きつけた町奉行から同心として採用される事になる。

忍者同心の誕生である。

だが、忍者ではない文蔵が忍者と呼ばれる事を、伊賀、甲賀忍者の末裔たちが面白く思わず、事あるごとに文蔵に喧嘩を仕掛けて来る事に。

それに、江戸を騒がす数々の事件が起き、どうやら文蔵の過去と関りが……

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる