89 / 89

■番外編 陸奥守の厄介痛

仙台濠(せんだいぼり)

しおりを挟む政宗は元和六年(一六二〇)の天下普請をどのように担ったのだろうか。

それは江戸に詰めていた政宗の次男、伊達忠宗の言葉でまとめられるかもしれない。

「父上、いくらご公儀の要請とは申せ、四十万余りの人を出すとはあまりにも多すぎるのではございませぬか」

政宗は飄々と受け流す。

「本来は六十万石のお役だったのを、四十万石に減じてもらったのだ。まだ足りないぐらいであろう」

天下普請の割り当て人数は大名の石高によって決められる。ただ、それは一石につき一人となっているわけではない。これが百万石ならば、百万人出すということになってしまう。当時の仙台藩の全人口を六十万人から七十万人程度と見積もると、四十万人出すということは、数の上では三分の二が取られることになる。

それは非現実的である。

幕府も忠宗が言ったのと同様に考えたようで、政宗に人員を見直してもよいとすすめたのだが、当の本人は出すと決めていた。やる気まんまんということか。

もっとも、前年の福島正則の改易の衝撃はことのほか大きかったらしい。同じみちのく若松藩の蒲生忠輝は藩士を一人残らず江戸に連れて行ったほどで「ここで働かなければいつ働く」といわんばかりであった。福島正則の改易を受けて、どの大名も多かれ少なかれ勇み足になっていたのかもしれない。

ただ、度が過ぎれば逆効果である。実際は人員を入れ替えて従事するのだろうが、一度に膨大な人が移動して普請作業に従事するといざこざが起こる頻度も増える。何より、江戸の町にそれだけの外様衆が集まるのは危険ではないかと思う向きもあっただろう。

それは幕府の命からもうかがえた。

普請工事は元和六年(一六二〇)二月に正式に命があって始まったが、途中で政宗は帰国を命じられた。彼が疑われているというほどではないが、なにがしかの懸念があったかもしれない。

これには政宗も少々落胆した。

四月二日には仙台城下の大町で大火が発生したという知らせも届いた。采配を取りたかったが、帰れといわれるなら仕方ない。

政宗は国許から重臣の伊達成実(だてしげざね)を名代として、奉行の大条実頼も呼び寄せた。彼らと江戸の忠宗に天下普請の後事を任せることしたのだ。彼は六男の宗信に帰国する旨の書状を用意しているが、そこには淡々と事実のみが書かれている。

〈二日酉の刻の書状、昨夕相届候、大町火事出来、ことごとく焼候よし、是非におよばず候、我が身の事二三日以前に御暇被下、四五日中に下向候、万事以面可申候、恐々謹言、

卯月七日、

伊達越前守殿〉

四月十六日、日比谷稲荷に参拝してから政宗は江戸を発つ。

手を合わせながらふと、政宗は目の奥がズキンと痛くなることが、まったくなくなったことに気がついた。稲荷さまのおかげだろうか。彼は深々と礼をして仙台に帰っていった。

いつの頃からかその社は『旅泊(さば)稲荷』と人々に呼ばれるようになっていた。「さば」がどこに由来するのかは諸説あって今日まではっきりしていない。

端から見れば、この年も政宗にとっては難儀なものだった。

八月二四日にはスペインに派遣していた支倉常長(はせくらつねなが)が七年ぶりに帰国するが、派遣したときとは国内の情勢がまったく変わっていた。当初はスペインと奥州での通商を拓くために派遣したのだが、この間で幕府は日本における通商の窓口を長崎のみに限定すると定め、仙台とスペインの通商は不可能になった。加えてキリスト教を排斥する動きもいっそう厳しくなっている。長崎に多くいるキリシタンは激しい弾圧の対象となったし、摘発のための宗門改めも全国で徹底して行われた。逃亡するキリシタンの中には奥州へ向かう者も少なからずいた。

政宗は躊躇しなかった。

スペインとの通商は今後一切中止とし、使節でキリシタンだった支倉にも棄教するように説いた。しかし、彼はスペイン王に会っただけでなく、ローマまで行って無事に帰ってきたのである。太平洋を渡ってメキシコから大西洋に出た武士は彼が初めてではないだろうか。それだけの偉業を成し遂げ帰国したのに全て反古にされるのはとても承服できない。結果、支倉は棄教を拒んだので役を解かざるを得なかった。以降仙台でも、キリシタンに対して他藩と同様に厳しい態度で臨むこととなる。

さらに問題は起こる。

伊予宇和島藩主だった政宗の長男・秀宗が家臣の山家(やんべ)清兵衛を斬り捨てたのである。山家は政宗が任じて秀宗に付けた人である。

その件を聞いた政宗は激怒し、秀宗に勘当を申し渡した。それでも政宗の怒りは収まらず、翌元和七年(一六二一)には幕府老中の土井利勝に宇和島藩の返上を申し入れる。さすがにそれは厳しすぎると土井は考え、双方に話し合いをするように仲介の労を取った。結果、宇和島藩はそのまま続くこととなり、親子は和解するに至った。

江戸に出ていた方が楽だったかもしれないが、この時期政宗が国許にいる必要があったというのは事実である。幕府からも次は他に割り当てる旨の報せが届いた。あまり一時に張り切る必要はないということだろうか。

一方で、江戸で忠宗と伊達成実らが指揮をとった天下普請は十月につつがなく終了した。仙台藩は大手門石垣十三町余りと枡形、三の丸虎口の石垣などの作事と普請を終え、六月には視察に来た将軍秀忠にじきじきに誉められた。その上、完成後の一一月には忠宗に太刀、成実には時服の褒美が与えられた。出来がよかったというのもあるだろうが、仙台藩が多大な労力を払ったことへの感謝があった。何しろこの天下普請で人員四二万三一七九人が働き、総費用は黄金二六七六枚五両三分にのぼったのである。黄金とは大判の金貨で価値は変動するものの、おおむね小判十枚分の価値があるという。

一万両で収まらなかったのもまた、事実である。

そして、この段ですでに、政宗には思い悩んでいる風はなくなっている。

万事幕府に諮り、幕府のために働くという立場が鮮明に現れているのである。それには当然、褒美を賜るなど厚遇されたいという心情があるだろう。ただ、その心情は「天下を獲る」という野心ではなく、かつ秀吉のように己の立身出世を望むものでもなく、幕府の臣として重んじられ、任された仕事を楽しむのを第一とするものになっていた。

この数年で彼は、ずっと頼りにしてきた重臣を失い、自身と藩の立場について大きな不安を感じてきた。それが少しずつ晴れていったのがこの時期だったといえるかもしれない。

その年の秋に仙台に戻って来たのが五郎八姫だった。将軍は忠輝と五郎八姫を離縁させ実家に戻すと決めたので、江戸屋敷にしばらく滞在していたのだ。「忠輝とともに流罪などの処分を受けずに済んでよかった」と政宗は心底から安堵していた。

彼女は仙台城の本丸西の館に住むことになった。

「広い館やわあ」と喜んでいたのだが、すぐに彼女の表情が曇るようなできごとがあった。小さな「地揺れ」に出くわしたのである。姫はあわてて館の外に飛び出して収まるのを待っていたのだが、激しい揺れではなかったので誰も外になど出ていなかった。

誰も逃げ出そうとしない。これは珍しくないことなのか。

それは姫にとって驚きであった。

「こんなんいやや。京や江戸の方がいい」と姫は上方ことばで父に訴える。

親の心子知らずというが、このようなものなのだろうか。

どこにでも厄介の種があるものだ。

父の政宗は苦笑するしかなかった。

以下は後日談になる。

時は進んで万治三年(一六六〇)、江戸の一角で夏の陽光にぎらぎらとさらされて、こぼしている人らがいた。

ときは四代将軍・徳川家綱の治世である。

彼らは五月に仙台からやってきて、天下普請の工事に日々勤しんでいる。夏の盛りではあるが、今回の工事は大規模なので秋に終わるかは分からない。

「殿があのようなことになると、この普請はどうなるんだべ」とひとりがこぼしている。

「どうも、殿は品川のお屋敷に移られるそうだっぺ、普請を差配するにはちと遠い」

「しないだろう」

「なら、普請が中止になったりは」

「ないだろうな」

このとき、仙台藩ではいわゆる『御家騒動』が起こっていた。三代目藩主の伊達綱宗が藩の重臣から不適格であると指弾され、この年の七月、幕府の命で逼塞(ひっそく)を命じられたのである。芸術や茶道を愉しむ風狂な人で藩政に興味を持たなかったといわれる。まだ二十一歳の若さだった。次いで四代目藩主となったのが、この前年生まれたばかりの亀千代丸、のちの綱村である。もちろん数えの二歳で政治を動かせるはずもないので、重臣らによる親政を取ることになり、幕府からも目付役が派遣される。

品川の屋敷が「ちと遠い」という声が出たが、普請の箇所は、飯田橋から和泉橋にかけての神田川拡張である。東海道で行くなら品川からはほぼ一里であるが、藩主でない綱宗に指揮がとれるはずもない。遠いのは距離ではない。それに今回の受け持ちは大手門の枡形よりも大がかりで難しい工事であった。従来の堤を削り舟が行き来できるほどの広さにした上で新たな堤を築くという、大きな土木工事である。幕府の普請方が付いてはいるものの、国許の不安定さが働く人の志気に影響を与えるのは自然なことだった。

暑い夏の頃から怪我人がしばしば出るようになった。また、せっかく築いた新たな堤の土手はところどころで崩れている。さほど進んでいないのにこれでは如何ともしがたい。仲間内では「これはどの組がやったんだべ」と口火を切っていさかいが始まる。普請場は殺伐とした空気に包まれ、皆疲労困憊していた。

誰からともなく、このように験の悪いことが続くのは信心が足りないのだという話になり、工区の中ほどにある三崎村の稲荷社に祈願することになった。当時の宮司・和田右京亮が依頼を受けて正式に竣成祈願を執り行なった。

仙台の一同は普請が無事に終了することを祈り、国許が安定してくれることを祈った。これで伊達家が改易になり何も知らない誰かが藩を任されたら……藩士であれ農民であれ、多かれ少なかれ影響を受けるのである。

その上普請も不首尾に終わればどうなることか。

それが大きな転機となったのだろう。

以降の普請はそれまでの停滞が嘘のように順調に進んだ。怪我人もいさかいもなくなった。一同は暇があれば稲荷様のお陰だと熱心に詣でている。現場に来られない数え二歳の亀千代丸が元気に成長されるようにと祈願する者も多かった。

そして翌年の三月二九日に無事に普請が終了した。一行は最後に三崎稲荷に向かう。工事が無事に終了したことへの感謝と、帰途の安全を祈願して江戸を発っていったのである。

かつて開祖伊達政宗が日比谷稲荷を崇敬したように、彼らは三崎稲荷を大いに頼ったのだが、もしかすると江戸屋敷で没した政宗が見るに見かねて、つい手を貸したのかもしれない。

彼らが拡張した神田川の区間を『仙台濠(せんだいぼり)』と呼ぶのだが、開祖の伊達政宗があまりにも有名であるために、この話に尾ひれ羽ひれがついてしまった。いつしか神田山(現在の神田駿河台)の開削から神田川の分水を通して、丸ごと政宗が担ったように伝えるものさえ出てきた。それは長い時間をかけてさまざまな土地の人が築いたもので、政宗が担ったというのは真実ではない。

山や川を切り拓くのはこの上なく困難で、途方もない時間がかかる。

仙台藩での大規模な水普請、阿武隈川と北上川双方から運河や河川を引いて松島湾に導く工事も長い時間がかかった。阿武隈川から流れを取った『貞山濠』が松島湾に注ぐのは次代の孫兵衛の代になる。そして北上川の流れを石巻まで繋げる河川整備にあたっては元和年間から寛永まで数期に分けて工事が行われ、見事に石巻までの水路が開かれた。川村孫兵衛重吉はその後も周辺の荒地を開墾していたと記録に残る。

江戸城域周辺も、仙台の水流も、どの川にも運河にも、積まれた石垣の一角にも、それぞれ築いた人の労苦と喜怒哀楽が刻まれている。

景色そのものは何も語らない。

語れるのは人だとするならば、みちのくで水と奮闘し続けた人の思いも、心を切り替えて任された工事を完成させた人の尽力も語られるべきである。

そして、藩主不在の中で普請を完遂した人々の笑顔も『仙台濠』の正しい由緒として残してよいのではないかと思うのである。

完

0

お気に入りに追加

65

この作品の感想を投稿する

あなたにおすすめの小説

パスカルからの最後の宿題

尾方佐羽

歴史・時代

科学者、哲学者として有名なパスカルが人生の最後に取り組んだ大仕事は「パリの街に安価な乗合馬車」を走らせることだった。彼が最後の仕事に託した思いは何だったのか。親友のロアネーズ公爵は彼の思考のあとを追う。

天明繚乱 ~次期将軍の座~

ご隠居

歴史・時代

時は天明、幼少のみぎりには定火消の役屋敷でガエンと共に暮らしたこともあるバサラな旗本、鷲巣(わしのす)益五郎(ますごろう)とそんな彼を取り巻く者たちの物語。それに11代将軍の座をめぐる争いあり、徳川家基の死の真相をめぐる争いあり、そんな物語です。

白くあれ李

十字 架運太(クロス カウンタ)

歴史・時代

戦前日本に王公族の存在した時代に、日本皇族として唯一人外国の

王家に嫁いだ梨本宮方子妃と李王世子殿下の間に生まれた晋王子は幼

くして亡くなったが、その晋王子が実は存命していてその血を受け継

ぐ末裔が現代の北朝鮮で起こったクーデターに巻き込まれていってし

まう・・・・・。

日本皇族と朝鮮王族に纏わる長編歴史アドヴェンチャー。

戦国ニート~さくは弥三郎の天下一統の志を信じるか~

ちんぽまんこのお年頃

歴史・時代

戦国時代にもニートがいた!駄目人間・甲斐性無しの若殿・弥三郎の教育係に抜擢されたさく。ところが弥三郎は性的な欲求をさくにぶつけ・・・・。叱咤激励しながら弥三郎を鍛え上げるさく。廃嫡の話が持ち上がる中、迎える初陣。敵はこちらの2倍の大軍勢。絶体絶命の危機をさくと弥三郎は如何に乗り越えるのか。実在した戦国ニートのサクセスストーリー開幕。

明日の海

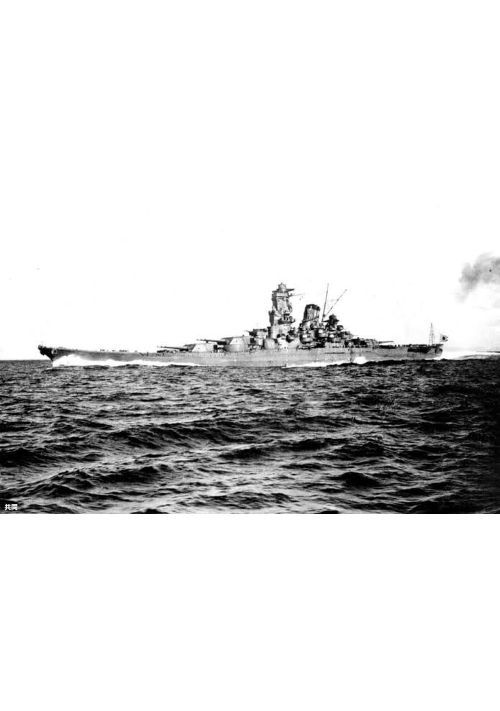

山本五十六の孫

歴史・時代

4月7日、天一号作戦の下、大和は坊ノ岬沖海戦を行う。多数の爆撃や魚雷が大和を襲う。そして、一発の爆弾が弾薬庫に被弾し、大和は乗組員と共に轟沈する、はずだった。しかし大和は2015年、戦後70年の世へとタイムスリップしてしまう。大和は現代の艦艇、航空機、そして日本国に翻弄される。そしてそんな中、中国が尖閣諸島への攻撃を行い、その動乱に艦長の江熊たちと共に大和も巻き込まれていく。

世界最大の戦艦と呼ばれた戦艦と、艦長江熊をはじめとした乗組員が現代と戦う、逆ジパング的なストーリー←これを言って良かったのか

主な登場人物

艦長 江熊 副長兼砲雷長 尾崎 船務長 須田 航海長 嶋田 機関長 池田

お江戸を指南所

朝山みどり

歴史・時代

千夏の家の門札には「お江戸を指南所」とおどけた字で書いてある。

千夏はお父様とお母様の三人家族だ。お母様のほうのお祖父様はおみやげを持ってよく遊びに来る。

そのお祖父様はお父様のことを得体の知れない表六玉と呼んでいて、お母様は失礼ね。人の旦那様のことをと言って笑っている。

そんな千夏の家の隣りに、「坊ちゃん」と呼ばれる青年が引っ越して来た。

お父様は最近、盗賊が出るからお隣りに人が来てよかったと喜こぶが、千夏は「坊ちゃん」はたいして頼りにならないと思っている。

そんなある日、友達のキヨちゃんが行儀見習いに行くことが決まり、二人は久しぶりに会った。

二人はお互いの成長を感じた。それは嬉しくてちょっと寂しいことだった。

そして千夏は「坊ちゃん」と親しくなるが、お隣りの幽霊騒ぎは盗賊の手がかりとなり、キヨちゃんが盗賊の手引きをする?まさか・・・

空母鳳炎奮戦記

ypaaaaaaa

歴史・時代

1942年、世界初の装甲空母である鳳炎はトラック泊地に停泊していた。すでに戦時下であり、鳳炎は南洋艦隊の要とされていた。この物語はそんな鳳炎の4年に及ぶ奮戦記である。

というわけで、今回は山本双六さんの帝国の海に登場する装甲空母鳳炎の物語です!二次創作のようなものになると思うので原作と違うところも出てくると思います。(極力、なくしたいですが…。)ともかく、皆さまが楽しめたら幸いです!

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる