お気に入りに追加

65

あなたにおすすめの小説

パスカルからの最後の宿題

尾方佐羽

歴史・時代

科学者、哲学者として有名なパスカルが人生の最後に取り組んだ大仕事は「パリの街に安価な乗合馬車」を走らせることだった。彼が最後の仕事に託した思いは何だったのか。親友のロアネーズ公爵は彼の思考のあとを追う。

お江戸を指南所

朝山みどり

歴史・時代

千夏の家の門札には「お江戸を指南所」とおどけた字で書いてある。

千夏はお父様とお母様の三人家族だ。お母様のほうのお祖父様はおみやげを持ってよく遊びに来る。

そのお祖父様はお父様のことを得体の知れない表六玉と呼んでいて、お母様は失礼ね。人の旦那様のことをと言って笑っている。

そんな千夏の家の隣りに、「坊ちゃん」と呼ばれる青年が引っ越して来た。

お父様は最近、盗賊が出るからお隣りに人が来てよかったと喜こぶが、千夏は「坊ちゃん」はたいして頼りにならないと思っている。

そんなある日、友達のキヨちゃんが行儀見習いに行くことが決まり、二人は久しぶりに会った。

二人はお互いの成長を感じた。それは嬉しくてちょっと寂しいことだった。

そして千夏は「坊ちゃん」と親しくなるが、お隣りの幽霊騒ぎは盗賊の手がかりとなり、キヨちゃんが盗賊の手引きをする?まさか・・・

不屈の葵

ヌマサン

歴史・時代

戦国乱世、不屈の魂が未来を掴む!

これは三河の弱小国主から天下人へ、不屈の精神で戦国を駆け抜けた男の壮大な物語。

幾多の戦乱を生き抜き、不屈の精神で三河の弱小国衆から天下統一を成し遂げた男、徳川家康。

本作は家康の幼少期から晩年までを壮大なスケールで描き、戦国時代の激動と一人の男の成長物語を鮮やかに描く。

家康の苦悩、決断、そして成功と失敗。様々な人間ドラマを通して、人生とは何かを問いかける。

今川義元、織田信長、羽柴秀吉、武田信玄――家康の波乱万丈な人生を彩る個性豊かな名将たちも続々と登場。

家康との関わりを通して、彼らの生き様も鮮やかに描かれる。

笑いあり、涙ありの壮大なスケールで描く、単なる英雄譚ではなく、一人の人間として苦悩し、成長していく家康の姿を描いた壮大な歴史小説。

戦国時代の風雲児たちの活躍、人間ドラマ、そして家康の不屈の精神が、読者を戦国時代に誘う。

愛、友情、そして裏切り…戦国時代に渦巻く人間ドラマにも要注目!

歴史ファン必読の感動と興奮が止まらない歴史小説『不屈の葵』

ぜひ、手に取って、戦国時代の熱き息吹を感じてください!

法隆寺燃ゆ

hiro75

歴史・時代

奴婢として、一生平凡に暮らしていくのだと思っていた………………上宮王家の奴婢として生まれた弟成だったが、時代がそれを許さなかった。上宮王家の滅亡、乙巳の変、白村江の戦………………推古天皇、山背大兄皇子、蘇我入鹿、中臣鎌足、中大兄皇子、大海人皇子、皇極天皇、孝徳天皇、有間皇子………………為政者たちの権力争いに巻き込まれていくのだが………………

正史の裏に隠れた奴婢たちの悲哀、そして権力者たちの愛憎劇、飛鳥を舞台にした大河小説がいまはじまる!!

明日の海

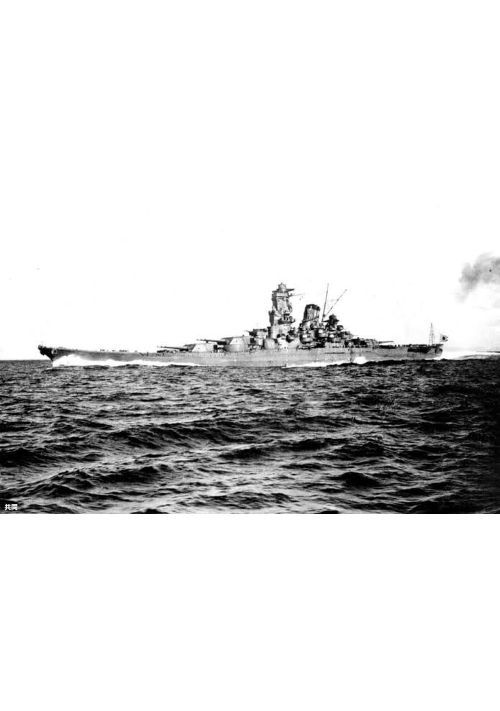

山本五十六の孫

歴史・時代

4月7日、天一号作戦の下、大和は坊ノ岬沖海戦を行う。多数の爆撃や魚雷が大和を襲う。そして、一発の爆弾が弾薬庫に被弾し、大和は乗組員と共に轟沈する、はずだった。しかし大和は2015年、戦後70年の世へとタイムスリップしてしまう。大和は現代の艦艇、航空機、そして日本国に翻弄される。そしてそんな中、中国が尖閣諸島への攻撃を行い、その動乱に艦長の江熊たちと共に大和も巻き込まれていく。

世界最大の戦艦と呼ばれた戦艦と、艦長江熊をはじめとした乗組員が現代と戦う、逆ジパング的なストーリー←これを言って良かったのか

主な登場人物

艦長 江熊 副長兼砲雷長 尾崎 船務長 須田 航海長 嶋田 機関長 池田

猿の内政官 ~天下統一のお助けのお助け~

橋本洋一

歴史・時代

この世が乱れ、国同士が戦う、戦国乱世。

記憶を失くした優しいだけの少年、雲之介(くものすけ)と元今川家の陪々臣(ばいばいしん)で浪人の木下藤吉郎が出会い、二人は尾張の大うつけ、織田信長の元へと足を運ぶ。織田家に仕官した雲之介はやがて内政の才を発揮し、二人の主君にとって無くてはならぬ存在へとなる。

これは、優しさを武器に二人の主君を天下人へと導いた少年の物語

※架空戦記です。史実で死ぬはずの人物が生存したり、歴史が早く進む可能性があります

【完結】姫の前

やまの龍

歴史・時代

江間義時。北条政子の弟として、棚ぼた的に権力者になってしまった彼は、元々はだんまりむっつりで、ただ流されて生きていただけだった。そんなやる気のない彼が、生涯でただ一度自ら動いて妻にした美貌の女官「姫の前」。後に義時に滅ぼされる比企一族の姫である彼女は、巫女として頼朝に仕え、義時に恋をしていた。※別サイトで連載していたものを微妙に変えながら更新しています。タイトルに※がつくものは、少しだけ大人向けになってる部分があるので苦手な方はご注意ください。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる