78 / 89

◼️番外編 はぐれやさぐれ藤十郎

ものもらいだけが悪くはないが

しおりを挟む藤十郎は悩んでいた。

今の自分のありように懐疑的になってきたこともあるし、「思い切り戦で暴れたい」という欲求がむくむくと沸き上がってくるのも感じていた。甲斐国で家康の側衆・井伊直政に言われたことも胸にズシンと響いていた。

「貴殿は甘えとる」

その言葉を繰り返しては考え込んでいた。知多に戻ってから知ったことだが、齢二十二の井伊直政も徳川家康に負けず劣らず波乱の若年期を送っていたのだった。

彼は今川に仕える井伊家庶流の家で嫡男として生まれた。幼名は虎松であるが、ここでは直政で通す。父は直政が二歳の時に讒言により謀殺された。井伊本家の当主直盛もすでに桶狭間で亡くなっている。

お家の危機に直盛の娘・直虎が当主となり直政を引き取った。将来井伊家を継ぐものとして養育されたが、その領地を得ようとする今川氏真に命を狙われる。しかし今川重臣の新野親矩が助命を願い出たことが認められ、今度は新野家に引き取られた。

そこも安泰ではない。親矩はその後戦で討ち死にしてしまう。そこで井伊家に復せればよかったのだが、今度は井伊家家老の小野道好が今川の命で直政を暗殺しようとしたため、母や直虎の手で出家させることになった。以降は浄土寺、三河の鳳来寺で過ごす。

天正二年(一五七四)、直政が故郷の井伊谷を父の十三回忌で訪れたとき、龍潭寺住職の南渓瑞聞や直虎、母ら直政を守るために力を尽くしてきた人々が話し合い、徳川家康に仕えさせようと決める。母は徳川氏家臣の松下清景に再嫁し、虎松を松下氏の養子にした。翌年、家康に見いだされ小姓として出仕することになる。その際、井伊氏に復すること、井伊谷の領地を復することが認められ、井伊万千代という名を与えられた。直政という諱名になったのは藤十郎と話したこの年のことである。

確かに、藤十郎が恵まれていると言われたのは分かる。家康に負けず劣らずの生い立ちである。だからこそ何がしかを感じ、松下家に来てすぐ小姓に取り立てたのかもしれない。なお、直政の場合は少し事情が複雑だが、家康はもと他家に仕えていた者を多く徳川に取り立てている。今川の、武田の旧臣という人が家臣団にもちらほらみられる。そこが織田信長とは異なる点かもしれない。

「ああ、立派。ご立派だがや。文句の付けようがない。それでわしと三つ四つしか違わんのに、北条の和議の使者を任されるほど信を得ているときた。わしに話すとき、みずからの生い立ちを何も言わんかったのも癪。これでは、わしは立つ瀬がないでや」

真っ当なことを言われたのに、立つ瀬がないと言う。負けず嫌いの裏返しなのだ。ぐれた人が聖人にものを言われても、すぐ素直には聞けないようなものだろうか。あるいは釈迦に反発した提婆達多(だいばだった)のようなものだろうか。

藤十郎もしばらく寺に入った方がいいのかもしれない。

ただ、寺に入っている暇などはなかった。

織田の家中は分裂から全面対決に突っ込んでいった。信長の子、信雄と信孝を表にしているがその実は羽柴秀吉と柴田勝家との対決である。

ごくごく遠目に見れば、なぜ同じ家に仕えている者同士がお互いを滅ぼすために戦わなければならないのかと不思議になるが、それが権力欲ということか。ほぼ統一を目前にしているこの国をどのように治めていくかという視点があったかどうかは疑問である。

天正十一年(一五八三)春、近江の賤ヶ岳で信雄(秀吉)と信孝(勝家)が激突したが、このとき柴田勢に付いたのは佐久間盛政、前田利家などわずかな将だった。ここで勝家は秀吉に敗れ、越前北之庄に戻る。そして、北之庄も秀吉勢に攻め込まれ柴田勝家と妻のお市の方は自害する。お市の方は信長の妹である。

そして、勝家方に立った織田信孝も尾張で自害に追い込まれる。信長の係累まで死に追いやるというのは状況がそうさせたのかもしれないが、すでに本末転倒になっている。この段階で秀吉に付いていた織田信雄が不安を抱く。それはそうだろう。信孝に切腹をするように命じたのは信雄だと言われるが、そうせざるを得ない状況だった。将兵は皆、秀吉の命で動くのだ。実質は信雄のものではない。信孝にしても、兄弟喧嘩をしていたら他の人間に殺されたようなものである。しかも、おばのお市まで死に追いやられた。

信雄が頼ったのは徳川家康だった。

家康はこの事態と距離を置いていた。本能寺から清洲会議に至る期間、甲斐国に出兵していたこともあるが、様子を見ていたと見るのが正解に近いと思われる。そして天正十二年(一五八四)の春、織田信雄の呼びかけに応じて腰を上げるのである。

大まかな流れを述べると、家康が三月十三日に尾張国へ到着し信雄と合流する。そこからいったん北伊勢に出兵、ここは信孝の旧領、現在は信雄の領地であるため、その奪回を目的としていたと思われる。十七日には家康方の酒井忠次が秀吉方の森長可(もりながよし)と交戦し勝利した。家康本隊は二十日に尾張の小牧に陣を構えた。

対する秀吉率いる羽柴軍本隊は、尾張犬山城を陥落させると楽田に布陣し、四月九日には長久手で両軍が交戦した。

この戦いは尾張の各地で家康勢と秀吉勢が各所で散発的に交戦し、また尾張の外で散発的な戦闘も起こったが、全軍が一気に雌雄を決するものではなかった。それだけに戦いはどちらかが圧倒的勝利を得ることなく八ヶ月も続くのである。

この戦に従軍する多くの人がぼんやりと思うようなことを藤十郎もつぶやいている。

「ほうぼうで小競り合いが起こっとるが、もっとガツンとぶつかりゃあええがや。どちらが優勢なのかさっぱり分からんでいかん」

どうにも投げやりである。彼らは知多の諸城の守りを固めながら、家康が尾張出兵を命じるのを待っている。それを耳にした杉野数馬という近習がびくっとして小声で藤十郎に言う。

「若、お父上の隊もおられますで、滅多なことを申されますな」

藤十郎はそのまま地べたにどかっと胡座をかいて、春の空を見上げている。

「ああ、また小言が飛んでくるがや。つまらん」

「まあ、おっしゃることはわかるような気もしますが……若は甲州から戻られて以降、いくらか気落ちされているようです」と数馬が膝をつき、心配げな顔をして藤十郎を見る。

「気落ちか、そうだな。気落ちか……」

「また鑓を振るう機はすぐに来ますで、いつもの若に早よ戻ってちょうでぇませ」

藤十郎の気持ちをおもんばかる人もいるのだ。

いや、藤十郎に付いた者は皆、主のことを慕っていた。父親へは拗ねた態度のまま、戦ではカッとして暴走したり、上の者にも遠慮なく抗議するが、付いている衆には誰かれと区別せず公平に扱っていた。また、酒に飲まれたり色事を好んだりと端から見る素行はよくないのだが、楽しんでいるときはよく笑い、悲しい話を聞けばすぐにもらい泣きし、たいへん感情が豊かである。カッとする部分だけ抑えるようにすれば、鬼に金棒だと数馬も思っている。

何より、藤十郎の一番の美点は正直なことだろう。自分でも「わしは嘘をついたことがない」と胸を張っているが、それが真実なのは側で見ていればすぐに分かるのだ。それが戦場であまり使えないのは残念なことだった。

家康からの命が下され、水野惣兵衛・藤十郎隊は尾張小幡城(名古屋市守山区)に向かう。ここは家康が三河につながる中継基地として整備した城だ。水野隊は途中の星崎城(名古屋市南区)で敵と対峙する。城には信雄方の山口重勝が入っていたが、そこへ敵が襲来しようとしていたのだ。白江成定の隊が陣を構えている。

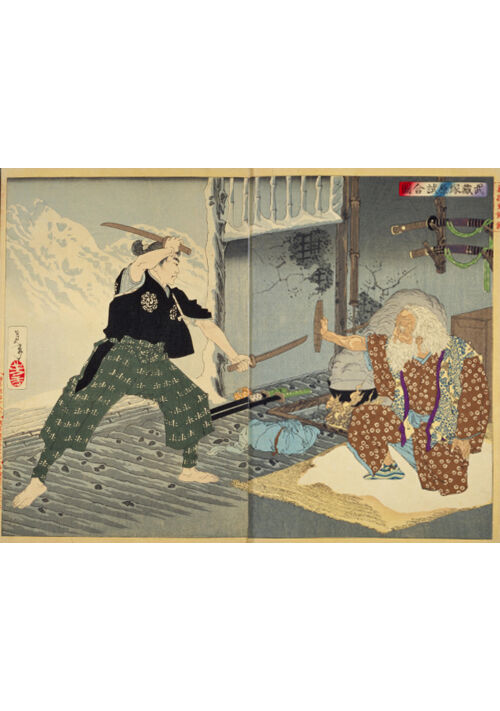

そのとき、藤十郎の目にはものもらいができていた。兜をいったん被りはしたものの、烏帽子の端が目に触れるようで気が気ではない。直そうとして兜ごとずらしたら、今度は座りが悪くなって兜のつばが目にぶつかりそうになった。

敵陣が遠巻きに見える。このまま戦うしかない。しかし、気になって気になって仕方ない。「ええぃ、しゃらくせえ」と低くつぶやくと、藤十郎はおもむろに紐をほどいて、兜を外して隅に置いた。烏帽子も脱いでその脇に置いた。

事情を知らない惣兵衛は息子を見て、ひっくり返るほど仰天した。

「おぬし、何をしとるんきゃ!」と怒声が飛ぶ。

「いや、実は」と藤十郎は弁明しようとしたが惣兵衛はそれを遮った。

「兜を糞壺にして小便かいやっ。ぬしゃ、かような時に厠の用も済ませとらんかったんきゃ!」

子どもに言うような台詞である。

勝成はかあっとしてみるみるうちに真っ赤な顔になる。

「父上の言とはいえ、聞き捨てならん!兜なしで頭をカチ割られるかは時の運だみゃあ。一番首を取るか殺られるか、しかと見ておれやっ」

そう言うと大鑓を握り締め、藤十郎は馬に跨がり一気に敵陣に向かって駆けていった。そして誰彼構わず鑓を振り下ろした。足に斬りつけ、腕を切り落とし、袈裟懸けに振り下ろし、勢いまかせに銅を割る。

赤いものが辺りにほとばしる。

惣兵衛はその様子を呆気に取られて見ていたが、慌てて皆に号令した。

「かかれっ、かかれいっ!」

兜なしで髪をざんばらにした藤十郎の凄まじい攻撃を受けて、倒れたものが複数。すでに怯んでいる敵はずりずりと後退しはじめた。

「うわあああっ」

敵は後退の体勢から後ろを向いて、一気に逃げ出した。

水野隊は勝利を収めた。しかし、何とも素直に喜べない勝利となった。藤十郎は片目が腫れた状態で、「はぁ、はぁ」と荒い息を吐く。その手には血まみれの一番首がぶら下がっている。

息子の前に惣兵衛が立つ。

「眼病なのは分かった。しかし、おまえの振る舞いは決して許さぬ」

藤十郎は憮然とした表情のまま、その場を立ち去った。

一番首を桶にも入れずぶら下げて小牧の家康に届ける。そのまま惣兵衛の陣には戻らなかった。

惣兵衛の家臣の中には藤十郎をよく思わない者も出てきていた。この若者の行動で一同の士気が乱れるというのである。確かにそれは間違いではなかったが、このような状態で行軍を続けるのは藤十郎にとって難しいことだった。それは水野の頭領としても同じだったので、水野隊を離れるのも致し方ないことだった。

藤十郎は道から外れていこうとしている。

0

あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

四代目 豊臣秀勝

克全

歴史・時代

アルファポリス第5回歴史時代小説大賞参加作です。

読者賞を狙っていますので、アルファポリスで投票とお気に入り登録してくださると助かります。

史実で三木城合戦前後で夭折した木下与一郎が生き延びた。

秀吉の最年長の甥であり、秀長の嫡男・与一郎が生き延びた豊臣家が辿る歴史はどう言うモノになるのか。

小牧長久手で秀吉は勝てるのか?

朝日姫は徳川家康の嫁ぐのか?

朝鮮征伐は行われるのか?

秀頼は生まれるのか。

秀次が後継者に指名され切腹させられるのか?

アブナイお殿様-月野家江戸屋敷騒動顛末-(R15版)

三矢由巳

歴史・時代

時は江戸、老中水野忠邦が失脚した頃のこと。

佳穂(かほ)は江戸の望月藩月野家上屋敷の奥方様に仕える中臈。

幼い頃に会った千代という少女に憧れ、奥での一生奉公を望んでいた。

ところが、若殿様が急死し事態は一変、分家から養子に入った慶温(よしはる)こと又四郎に侍ることに。

又四郎はずっと前にも会ったことがあると言うが、佳穂には心当たりがない。

海外の事情や英吉利語を教える又四郎に翻弄されるも、惹かれていく佳穂。

一方、二人の周辺では次々に不可解な事件が起きる。

事件の真相を追うのは又四郎や屋敷の人々、そしてスタンダードプードルのシロ。

果たして、佳穂は又四郎と結ばれるのか。

シロの鼻が真実を追い詰める!

別サイトで発表した作品のR15版です。

徳川慶勝、黒船を討つ

克全

歴史・時代

「カクヨム」と「小説家になろう」にも投稿しています。

尾張徳川家(尾張藩)の第14代・第17代当主の徳川慶勝が、美濃高須藩主・松平義建の次男・秀之助ではなく、夭折した長男・源之助が継いでおり、彼が攘夷派の名君となっていた場合の仮想戦記を書いてみました。夭折した兄弟が活躍します。尾張徳川家15代藩主・徳川茂徳、会津藩主・松平容保、桑名藩主・松平定敬、特に会津藩主・松平容保と会津藩士にリベンジしてもらいます。

もしかしたら、消去するかもしれません。

甲斐ノ副将、八幡原ニテ散……ラズ

朽縄咲良

歴史・時代

【第8回歴史時代小説大賞奨励賞受賞作品】

戦国の雄武田信玄の次弟にして、“稀代の副将”として、同時代の戦国武将たちはもちろん、後代の歴史家の間でも評価の高い武将、武田典厩信繁。

永禄四年、武田信玄と強敵上杉輝虎とが雌雄を決する“第四次川中島合戦”に於いて討ち死にするはずだった彼は、家臣の必死の奮闘により、その命を拾う。

信繁の生存によって、甲斐武田家と日本が辿るべき歴史の流れは徐々にずれてゆく――。

この作品は、武田信繁というひとりの武将の生存によって、史実とは異なっていく戦国時代を書いた、大河if戦記である。

*ノベルアッププラス・小説家になろうにも、同内容の作品を掲載しております(一部差異あり)。

もし石田三成が島津義弘の意見に耳を傾けていたら

俣彦

歴史・時代

慶長5年9月14日。

赤坂に到着した徳川家康を狙うべく夜襲を提案する宇喜多秀家と島津義弘。

史実では、これを退けた石田三成でありましたが……。

もしここで彼らの意見に耳を傾けていたら……。

無用庵隠居清左衛門

蔵屋

歴史・時代

前老中田沼意次から引き継いで老中となった松平定信は、厳しい倹約令として|寛政の改革《かんせいのかいかく》を実施した。

第8代将軍徳川吉宗によって実施された|享保の改革《きょうほうのかいかく》、|天保の改革《てんぽうのかいかく》と合わせて幕政改革の三大改革という。

松平定信は厳しい倹約令を実施したのだった。江戸幕府は町人たちを中心とした貨幣経済の発達に伴い|逼迫《ひっぱく》した幕府の財政で苦しんでいた。

幕府の財政再建を目的とした改革を実施する事は江戸幕府にとって緊急の課題であった。

この時期、各地方の諸藩に於いても藩政改革が行われていたのであった。

そんな中、徳川家直参旗本であった緒方清左衛門は、己の出世の事しか考えない同僚に嫌気がさしていた。

清左衛門は無欲の徳川家直参旗本であった。

俸禄も入らず、出世欲もなく、ただひたすら、女房の千歳と娘の弥生と、三人仲睦まじく暮らす平穏な日々であればよかったのである。

清左衛門は『あらゆる欲を捨て去り、何もこだわらぬ無の境地になって千歳と弥生の幸せだけを願い、最後は無欲で死にたい』と思っていたのだ。

ある日、清左衛門に理不尽な言いがかりが同僚立花右近からあったのだ。

清左衛門は右近の言いがかりを相手にせず、

無視したのであった。

そして、松平定信に対して、隠居願いを提出したのであった。

「おぬし、本当にそれで良いのだな」

「拙者、一向に構いません」

「分かった。好きにするがよい」

こうして、清左衛門は隠居生活に入ったのである。

与兵衛長屋つれあい帖 お江戸ふたり暮らし

かずえ

歴史・時代

旧題:ふたり暮らし

長屋シリーズ一作目。

第八回歴史・時代小説大賞で優秀短編賞を頂きました。応援してくださった皆様、ありがとうございます。

十歳のみつは、十日前に一人親の母を亡くしたばかり。幸い、母の蓄えがあり、自分の裁縫の腕の良さもあって、何とか今まで通り長屋で暮らしていけそうだ。

頼まれた繕い物を届けた帰り、くすんだ着物で座り込んでいる男の子を拾う。

一人で寂しかったみつは、拾った男の子と二人で暮らし始めた。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる