67 / 89

◼️番外編 清正の妻、福山の空を見上げる

福山城で赤いおじゃみを放る

しおりを挟む

熊本城と支城の八代城の受け取りは慶長9年(1632年)7月22日に無事終了した。八代には家老の加藤右馬丞が在番していたが、熊本城のときと同様、粛然と幕府の沙汰を受けた。

それが終わっても在城の人々が即刻退去できるわけではない。上使勢は肥後国中を回り、加藤家の改易について告知している。日田の石川氏らが八代に城番として留まることになったが、上使衆は8月9日に肥後を発ち小倉へ向かい帰途に付く。

肥後熊本藩には小倉藩細川家が入国することになっている。

さて、清正の正室である清浄院(かな)は水野勝成と勝重親子とともに帰途についた。福山でしばらく逗留してゆっくり過ごしてもらおうと勝成は考えていたのだ。思えば彼女は関ヶ原の年、慶長5年(1600)に大坂から清正のもとに向かって以降どこにも出ていない。32年間ずっと肥後国に住んできたのである。

肥後には天草の海があるが、きっと城詰めばかりで見たことはないじゃろう。こう言っては何じゃが、わしのほうがよっぽど肥後を見とるにちがいない。なんちゅうこっちゃ。せめてかなには、瀬戸内海の美しい景観をゆっくり楽しんでほしいーーと勝成は思っていた。

「清浄院」というのが未亡人としてのかなの呼び名であるが、本稿は勝成の妹として「かな」で記述していく。

⚫かな、福山へ

勝成はかなに、瀬戸内海の景色だけでなく、福山の城下町をはじめ、旧城址(神辺)やら高原やら府中やら庄原やら……ほうぼうに案内してやりたいと思っていた。しかしそうは問屋が下ろさない。通常の藩主としての務めがあるのは当然として、今回の熊本城受け取りについても詳細な報告を書かねばならなかった。江戸にもじきに赴かなければならない。今回の正使、稲葉正勝よりはるかに荷が軽いものの、時間はなかなかとれないと予想できた。

かなは福山城内の離れの一室に滞在することになる。お付きの女中が数人、てきぱきとかなの荷物を運んでいく。

「殿、もし差し障りがないのやったら、わしが叔母上の案内やお相手をしたいと思うとるんじゃが」

かなが福山城の居室に入ったあと、勝重が勝成に伺いを立てる。言葉が公式のものでなくなるのは、周りに人がいないときだけである。これは親子の「地」なのだ。

まだ二人は旅装も解いていない。勝成は目を丸くしてまじまじと息子の顔を覗き込む。

「まことか? 」

「はい。殿が叔母上のお相手をしとる間はないじゃろうし、お珊さまもお身体の具合があまりよくないご様子。わかがよい相手になってくれたらええんじゃが、江戸から呼び寄せるんもぶち大儀じゃ。まずわしが馴染むのがよいのかと」

お珊とは勝成の正室である。もともと病がちな体質であるが、この頃は具合が良くなく臥せっていることが多い。わかとは勝重の正室で、今は江戸屋敷に移っていた。

勝成は嬉しそうに笑う。

そして、ふっと勝重の心情を思った。

彼は幼少期を備中成羽の三村家で過ごし、それ以降は勝成の領国へ、そこからすぐ小姓として江戸に上がった。これまで、水野の親戚にはほとんど会ったことがないのだ。この時代に至ってはすでにこの世にいない人も多く、親戚と話す機会ももうあまり望めないだろう。

「ああ、そうしてもらえるならば重畳至極(ちょうじょうしごく)。できるだけ話相手になってやってくれんかのう。おぬしにわしの名代を任せる」

かなのご相伴役の名代、ということだ。

「承知つかまつり候」と勝重も笑う。

「あ、そうじゃ」と勝成が思い出したように言う。

「何でしょう」と勝重が尋ねる。

「かなは清正譲りの日蓮宗信徒じゃ。折を見て鞆や水呑(みのみ)の古寺にも連れていってやるとええ」

勝重はこくりとうなずいた。

それ以降、勝重はかなの様子伺いに日参する。

部屋を訪れると、かなはたいてい縫い物をしていた。脇にはさほど大きくない布地が種々畳んで積まれている。熊本城での持ち物である。

「叔母上、精が出ることですのう」

かなは勝重の方を向き、にっこりと笑う。

「ああ、手を動かしとらんとどうにも調子がようなかよ」

すでに完成したものも置いてある。小さな着物、袋物、平包(風呂敷)などである。

「ほう、わしの母御もお珊さまもよう縫い物をしとりましたが、叔母上の手は華やかで愛らしいもんじゃのう」

「そいは、産んだ子がおなごやったからかねぇ。八十(やそ)は嫁に出る先を早くから決めようたが、嫁いだんはずいぶん遅うなったけん。何かとこさえて、針仕事ばかりしとった。そいが高じてよう城内のおなごにも分けとったよ。ああ、これはおまえさまの子に」

そう言うと、かなは近くに寄った勝重の手元にポンと何かを放り投げる。勝重はとっさにそれを手のひらに収める。

赤い端切れを合わせて作られた、おじゃみ(お手玉)だった。

勝重は可愛い女児用の玩具を見て、思わず微笑む。

「えっ、かように愛らしいお品を頂いてもよろしいのでしょうや」

「もちろん、さて、美作どの(勝重のこと)、私はそなたの叔母なんやけん、しゃちこばった物言いはなしにしましょう」

微笑みを浮かべた叔母を見て、勝重はこれまで自分が持っていた印象とずいぶん違うと感じていた。

加藤清正の正室として肥後に入り、夫なきあとも含め30年以上熊本城の奥を守り抜いた女性。先妻の子・あま姫を徳川家康の直臣・榊原康政の子に嫁がせ、自身の産んだ子・八十姫を徳川頼宣に嫁がせ、側室が産んだ2代目藩主の光正の嫁に家康の娘の子を迎えた。どの婚姻もかなの意思が強く反映している。徳川将軍家との姻戚関係を結ぶことは加藤家の存続には必要不可欠なものであった。今回、加藤家の城受け渡しが穏便に済んだのもかなが表に出ず奥を守り、熊本城からテコでも動かなかったからではないか。だからこそ兄の勝成も動いたのだ。

そのいきさつからすれば、かなは山のように動じず、鉄のように硬い女なのかと思っていた。

しかし、目の前に座る中年の女は縫い物をして人に贈るものをせっせと作っている。

勝重は何やら、ぽかぽかとした気持ちになる。

予想がいい案配に外れて、彼は心の中で快哉を叫びたい気分だった。

「八十のところにも側室の子やけんが、おなごの赤子が二人生まれたけん。これはまたよか仕事ができたこつ」(※1)

そう言いながら縫い物を続ける叔母を勝重はしばらく眺めていた。

⚫紀州頼宣の妻、八十姫

かなが産んだひとり娘は八十(やそ)という。勝俊より3つ年下で紀伊藩主・徳川頼宣の正室である。

当の八十は記憶がないだろうが、かなが彼女を産むのにはたいへんな苦労があった。これは彼女のもっとも派手な武勇伝になるといってもいいだろう。ここで紹介しておきたい。

ーーー

ときは慶長5年(1600)6月、徳川家康が上杉氏征伐のために会津へ出発することになった。

当時すでに徳川家康と石田三成の対立は激しくなっており、決戦は避けられない状況となっていた。お互いに諸将がどちらに付くかという言質を取るのに必死な時期である。

家康の上杉氏討伐は自軍に付くものをはかる試金石だった。どの将も妻子や屋敷を京都に置いている。それを置いても家康に従うかということである。石田勢が主不在で空っぽ同然の屋敷を襲撃することは十分考えられる。家康に付いて出陣した諸将は妻子とわずかな留守居の者に、「いざという時は自刃せよ」と命じてきた。

案の定、石田勢は妻子を人質にしようと大坂の大名屋敷に乗り込んできた。

このときもっとも憐れだったのは細川忠興の妻、玉だった。

のちにガラシャと呼ばれる敬虔なキリシタンである。彼女は「ことあらば人質にならず自刃せよ」と夫に命じられていた。しかし教義によって自刃(自殺)することが許されていなかったので、家臣の手によって生命を断ち、屋敷は爆発による火災で焼け落ちた。残ったのは焼かれて骨になった遺骸だけだった。

ここまで凄まじい抵抗を受けると想像していなかった石田勢はさすがに怯んだ。そして彼女の凄絶な死を知った夫の細川忠興はじめ会津遠征の一同は憤り、返ってその結束を固くするに至った。

玉に非業の死を与えたのは、石田勢にとって大きな失敗だった。これが9月の関ヶ原の帰芻にも大きく影響することになる。

一方、前の年に加藤清正の後妻として嫁いだかなはこの頃、大坂の屋敷にいた。夫の清正はいない。肥後に留まるよう家康に命じられて旅立っていたのだ。

この非常時に、家康の癇気を買ってしまったのだった。

前年に薩摩で起こった日向国庄内の反乱で、清正が首謀者の伊集院忠真を支援したのが主因だった。

伊集院氏は代々島津の重臣の地位にある。渡来したイエズス会宣教師の一行に面会して、島津氏に引き合わせたのは忠真の祖父である忠倉だった。(※2)それほど永年の関わりをもつ主従が対立するのには、それなりの事情があるのだが、清正は忠真に義があると考えて支援したのである。

しかし、この反乱を鎮めるのに家康も噛んでいたのでどうにも始末がつかなくなる。どちらに義があろうと、島津の大軍はぜひとも決戦の要員になってもらわなければならなかった。それを清正が忖度すればよかったのだが、彼は正直すぎた。

彼は庄内の件について説明するために慶長5年の年明けに大坂・京都にやって来たが、家康の不信を払拭することはできない。結局そのまま肥後に戻るしかなかった。

家康との会談が不首尾に終わっても、かなは清正を励まし続けた。彼女は何があっても夫の味方でいると肚を決めていた。ずっと家康に従ってきた水野家の女としてではない。嫁入りの際に家康の養女となったことも関係ない。

「今にあなたさまのお心に、かならず皆が気づきますで。内府さまが攻めてこようと、かなはいつまでもあなたさまの味方でございます」

まだあどけない少女の面影が残るかなの言葉に清正はひどく胸を揺さぶられた。縁者の、強大な力を持つ家康より自分を取ると堂々と言ってのけたのだ。

その春から初夏の間にかなは赤子をみごもった。それが八十である。清正はそれを知らぬまま、かなに見送られて京を発った。

かなが妊娠に気づくのと機を合わせるように、事態は緊迫していった。細川家の玉の壮絶な死について知るにいたって、「もう一刻の猶予もない」と彼女は心を決めた。

ややこ(赤ん坊)とともに果てるわけにはいかぬ。

彼女はすぐに側のわずかな家臣にきっぱりと告げた。

「肥後にまいる。今宵ひそかに逃げようぞ」

かなの意を受けて、わずかばかりの家臣はすぐに船の手配をし、夜陰に乗じて屋敷を引き払う。夏の大坂は蒸し暑く、身ごもったばかりの彼女には川船の揺れも、駕籠の揺れもきついものだった。彼女はたびたび吐き戻し侍女が背中をさすり続けた。それでも堺から瀬戸内海へと船旅を続けた。通常の状態であればもっと早く進めるのだが、「お腹の子に大事があってはならない」との一心で、一行は休み休み肥後に向かった。

その頃には上杉氏征伐が中止になり、家康の軍勢は下野国小山から一路京都に引き返す。小山でかなと勝成の父、水野忠重が殺害されたとの急報が入り、勝成(当時は六左衛門)は三河刈屋に戻る。水野家の一大事であった。

肥後へ移動しているかなはそれを知るよしもなかった。

それから間もなく、家康(東軍)と三成(西軍)は関ヶ原で対決する。9月のことだった。その頃にはかなは肥後熊本にたどり着き、留め置かれていた夫・加藤清正に会うことがかなった。身重のからだで長い旅をしてきた妻を、清正は感激を持って迎えた。

八十は翌年、慶長6年(1601)に熊本城で無事に誕生した。

ーーー

「そのいきさつは、わしも後から聞いた。あの年はかなもわしも、まこと、緩急の急しか思い出せん。まあ、無事に肥後に至ったけぇ今のんびり話せるが、さぞかし危険極まりない旅だったろうよ。わが妹ながら、まことに胆が座ったおなごじゃ。於大の伯母もじゃが、水野の女はみな何と強きものよのう」

福山城に登城した息子にかなの武勇伝をひとしきり語ると、水野勝成は扇子をパンと膝の上で叩く。

「叔母上もたいへんな苦労をされたのですな」と勝重がつぶやく。

「さよう、その後も安穏とはできんかった」

勝重はうなずいて聞いていたが、ハッとしたように父親に問う。

「さて、殿。八十さまはどのようなことで名付けられたのでしょう。おなごにしては珍しい名じゃ」

勝成はそれを問われると、はてと考え込む。

「はて、なにゆえじゃったかのう。確か名古屋城普請のおりに虎之助に聞いたような気がする」と勝成は天井を見上げて思案する。虎之助とは加藤清正の通り名である。

勝重は父がそうしている間、いっしょに天井を見上げてみる。三の丸の天井の木の色はほんのわずかに褪せてきたようだ。城は完成して10年経ったので、自然なことに違いなかった。

城には年輪があったほうがええ、

歳月を重ねとるんじゃのう。

父も、叔母上も、わしもじゃ。

「おう、思い出した!」と勝成が手を打つ。

「はい、どのような」と勝重ははっと我にかえる。

「苦渋(九十)、すなわち苦しみに遭わずに済むようにじゃと言っておったのう」

「ほう、確かに、生まれるまでの労苦を思うと、さように思われるのも無理はございませぬな」と勝重はうなずく。

八十は17歳のときに伯父である勝成の養女となって徳川頼宣に嫁いでいった。

確かに八十は紀伊藩主の妻として大過なく過ごしている。嫁いで14年になるが彼女は子を授かっていない。側室が子を産んでいたが、頼宣は偏った寵愛に耽ることなく正室を第一に置いていた。夫婦仲は今でもよいといえるだろう。

このような場合、えてして正室と側室の間で感情的ないさかいが起こりがちである。しかし、紀州についてはそれは問題にならなかった。肥後の、あるいは紀州の女たちをがっちりとつなぐものがあったからである。ほどなく勝重はそれをかなから聞くことになる。

しばらくして、勝重はかなを鞆に案内することになった。勝重は鞆城に居住しているので、うってつけの役目といってよいだろう。

鞆城はもともとこの100年ほど前の天文年間に毛利元就の築いた要害である。この津は古来から潮待ちの港として使われていたので、瀬戸内海で活躍していた水軍との同盟を結びつつ、中国地方を一手に統べようとしていた元就にとって重要な拠点だったのである。

天正4年(1576)には織田信長と対立した将軍・足利義昭が京都を追われて鞆に落ち延び、幕府の機能をいっときここに移した。このことが信長の中国攻めの一因になる。

そのようないきさつのある鞆の要害に城を築いたのは関ヶ原合戦の後で安芸・備後に入封した福島正則だった。正則はここに天守のある広大な城を築いた。しかし広島城の修繕の件で改易となったことはさきに述べた。

勝重がここに住むようになった頃には、城の規模は縮小され奉行所と勝重の居宅ばかりになっていた。余った土地には寺社を移すなど整備がすすめられている。内陸部に新たに福山という新しい城下町が築かれたので、鞆は福山に至る海の玄関口となっている。

足利将軍が滞在していた頃には京都から随伴してきたものたちが闊歩していたこの辺りは、今では商家が並び漁師が行き交う凪の津となっている。

「ああ、潮の香りが風に乗って。まことに長閑なこと」

かなは駕籠を下りると気持ち良さそうにその香りをいっぱいに吸い込んだ。

※1 紀州の二人の姫は『姫様と猫と勧進能』に登場しています。

※2 伊集院忠倉とイエズス会の宣教師フランシスコ・ザビエルとの会見については、『16世紀のオデュッセイア』の第7章に記載があります。

・参考図書 『加藤清正と忠廣 肥後加藤家改易の研究』(福田正秀著 熊本城顕彰会)ブイツーソリューション

『江戸大名廃絶物語 歴史から消えた53家』新人物往来社編

それが終わっても在城の人々が即刻退去できるわけではない。上使勢は肥後国中を回り、加藤家の改易について告知している。日田の石川氏らが八代に城番として留まることになったが、上使衆は8月9日に肥後を発ち小倉へ向かい帰途に付く。

肥後熊本藩には小倉藩細川家が入国することになっている。

さて、清正の正室である清浄院(かな)は水野勝成と勝重親子とともに帰途についた。福山でしばらく逗留してゆっくり過ごしてもらおうと勝成は考えていたのだ。思えば彼女は関ヶ原の年、慶長5年(1600)に大坂から清正のもとに向かって以降どこにも出ていない。32年間ずっと肥後国に住んできたのである。

肥後には天草の海があるが、きっと城詰めばかりで見たことはないじゃろう。こう言っては何じゃが、わしのほうがよっぽど肥後を見とるにちがいない。なんちゅうこっちゃ。せめてかなには、瀬戸内海の美しい景観をゆっくり楽しんでほしいーーと勝成は思っていた。

「清浄院」というのが未亡人としてのかなの呼び名であるが、本稿は勝成の妹として「かな」で記述していく。

⚫かな、福山へ

勝成はかなに、瀬戸内海の景色だけでなく、福山の城下町をはじめ、旧城址(神辺)やら高原やら府中やら庄原やら……ほうぼうに案内してやりたいと思っていた。しかしそうは問屋が下ろさない。通常の藩主としての務めがあるのは当然として、今回の熊本城受け取りについても詳細な報告を書かねばならなかった。江戸にもじきに赴かなければならない。今回の正使、稲葉正勝よりはるかに荷が軽いものの、時間はなかなかとれないと予想できた。

かなは福山城内の離れの一室に滞在することになる。お付きの女中が数人、てきぱきとかなの荷物を運んでいく。

「殿、もし差し障りがないのやったら、わしが叔母上の案内やお相手をしたいと思うとるんじゃが」

かなが福山城の居室に入ったあと、勝重が勝成に伺いを立てる。言葉が公式のものでなくなるのは、周りに人がいないときだけである。これは親子の「地」なのだ。

まだ二人は旅装も解いていない。勝成は目を丸くしてまじまじと息子の顔を覗き込む。

「まことか? 」

「はい。殿が叔母上のお相手をしとる間はないじゃろうし、お珊さまもお身体の具合があまりよくないご様子。わかがよい相手になってくれたらええんじゃが、江戸から呼び寄せるんもぶち大儀じゃ。まずわしが馴染むのがよいのかと」

お珊とは勝成の正室である。もともと病がちな体質であるが、この頃は具合が良くなく臥せっていることが多い。わかとは勝重の正室で、今は江戸屋敷に移っていた。

勝成は嬉しそうに笑う。

そして、ふっと勝重の心情を思った。

彼は幼少期を備中成羽の三村家で過ごし、それ以降は勝成の領国へ、そこからすぐ小姓として江戸に上がった。これまで、水野の親戚にはほとんど会ったことがないのだ。この時代に至ってはすでにこの世にいない人も多く、親戚と話す機会ももうあまり望めないだろう。

「ああ、そうしてもらえるならば重畳至極(ちょうじょうしごく)。できるだけ話相手になってやってくれんかのう。おぬしにわしの名代を任せる」

かなのご相伴役の名代、ということだ。

「承知つかまつり候」と勝重も笑う。

「あ、そうじゃ」と勝成が思い出したように言う。

「何でしょう」と勝重が尋ねる。

「かなは清正譲りの日蓮宗信徒じゃ。折を見て鞆や水呑(みのみ)の古寺にも連れていってやるとええ」

勝重はこくりとうなずいた。

それ以降、勝重はかなの様子伺いに日参する。

部屋を訪れると、かなはたいてい縫い物をしていた。脇にはさほど大きくない布地が種々畳んで積まれている。熊本城での持ち物である。

「叔母上、精が出ることですのう」

かなは勝重の方を向き、にっこりと笑う。

「ああ、手を動かしとらんとどうにも調子がようなかよ」

すでに完成したものも置いてある。小さな着物、袋物、平包(風呂敷)などである。

「ほう、わしの母御もお珊さまもよう縫い物をしとりましたが、叔母上の手は華やかで愛らしいもんじゃのう」

「そいは、産んだ子がおなごやったからかねぇ。八十(やそ)は嫁に出る先を早くから決めようたが、嫁いだんはずいぶん遅うなったけん。何かとこさえて、針仕事ばかりしとった。そいが高じてよう城内のおなごにも分けとったよ。ああ、これはおまえさまの子に」

そう言うと、かなは近くに寄った勝重の手元にポンと何かを放り投げる。勝重はとっさにそれを手のひらに収める。

赤い端切れを合わせて作られた、おじゃみ(お手玉)だった。

勝重は可愛い女児用の玩具を見て、思わず微笑む。

「えっ、かように愛らしいお品を頂いてもよろしいのでしょうや」

「もちろん、さて、美作どの(勝重のこと)、私はそなたの叔母なんやけん、しゃちこばった物言いはなしにしましょう」

微笑みを浮かべた叔母を見て、勝重はこれまで自分が持っていた印象とずいぶん違うと感じていた。

加藤清正の正室として肥後に入り、夫なきあとも含め30年以上熊本城の奥を守り抜いた女性。先妻の子・あま姫を徳川家康の直臣・榊原康政の子に嫁がせ、自身の産んだ子・八十姫を徳川頼宣に嫁がせ、側室が産んだ2代目藩主の光正の嫁に家康の娘の子を迎えた。どの婚姻もかなの意思が強く反映している。徳川将軍家との姻戚関係を結ぶことは加藤家の存続には必要不可欠なものであった。今回、加藤家の城受け渡しが穏便に済んだのもかなが表に出ず奥を守り、熊本城からテコでも動かなかったからではないか。だからこそ兄の勝成も動いたのだ。

そのいきさつからすれば、かなは山のように動じず、鉄のように硬い女なのかと思っていた。

しかし、目の前に座る中年の女は縫い物をして人に贈るものをせっせと作っている。

勝重は何やら、ぽかぽかとした気持ちになる。

予想がいい案配に外れて、彼は心の中で快哉を叫びたい気分だった。

「八十のところにも側室の子やけんが、おなごの赤子が二人生まれたけん。これはまたよか仕事ができたこつ」(※1)

そう言いながら縫い物を続ける叔母を勝重はしばらく眺めていた。

⚫紀州頼宣の妻、八十姫

かなが産んだひとり娘は八十(やそ)という。勝俊より3つ年下で紀伊藩主・徳川頼宣の正室である。

当の八十は記憶がないだろうが、かなが彼女を産むのにはたいへんな苦労があった。これは彼女のもっとも派手な武勇伝になるといってもいいだろう。ここで紹介しておきたい。

ーーー

ときは慶長5年(1600)6月、徳川家康が上杉氏征伐のために会津へ出発することになった。

当時すでに徳川家康と石田三成の対立は激しくなっており、決戦は避けられない状況となっていた。お互いに諸将がどちらに付くかという言質を取るのに必死な時期である。

家康の上杉氏討伐は自軍に付くものをはかる試金石だった。どの将も妻子や屋敷を京都に置いている。それを置いても家康に従うかということである。石田勢が主不在で空っぽ同然の屋敷を襲撃することは十分考えられる。家康に付いて出陣した諸将は妻子とわずかな留守居の者に、「いざという時は自刃せよ」と命じてきた。

案の定、石田勢は妻子を人質にしようと大坂の大名屋敷に乗り込んできた。

このときもっとも憐れだったのは細川忠興の妻、玉だった。

のちにガラシャと呼ばれる敬虔なキリシタンである。彼女は「ことあらば人質にならず自刃せよ」と夫に命じられていた。しかし教義によって自刃(自殺)することが許されていなかったので、家臣の手によって生命を断ち、屋敷は爆発による火災で焼け落ちた。残ったのは焼かれて骨になった遺骸だけだった。

ここまで凄まじい抵抗を受けると想像していなかった石田勢はさすがに怯んだ。そして彼女の凄絶な死を知った夫の細川忠興はじめ会津遠征の一同は憤り、返ってその結束を固くするに至った。

玉に非業の死を与えたのは、石田勢にとって大きな失敗だった。これが9月の関ヶ原の帰芻にも大きく影響することになる。

一方、前の年に加藤清正の後妻として嫁いだかなはこの頃、大坂の屋敷にいた。夫の清正はいない。肥後に留まるよう家康に命じられて旅立っていたのだ。

この非常時に、家康の癇気を買ってしまったのだった。

前年に薩摩で起こった日向国庄内の反乱で、清正が首謀者の伊集院忠真を支援したのが主因だった。

伊集院氏は代々島津の重臣の地位にある。渡来したイエズス会宣教師の一行に面会して、島津氏に引き合わせたのは忠真の祖父である忠倉だった。(※2)それほど永年の関わりをもつ主従が対立するのには、それなりの事情があるのだが、清正は忠真に義があると考えて支援したのである。

しかし、この反乱を鎮めるのに家康も噛んでいたのでどうにも始末がつかなくなる。どちらに義があろうと、島津の大軍はぜひとも決戦の要員になってもらわなければならなかった。それを清正が忖度すればよかったのだが、彼は正直すぎた。

彼は庄内の件について説明するために慶長5年の年明けに大坂・京都にやって来たが、家康の不信を払拭することはできない。結局そのまま肥後に戻るしかなかった。

家康との会談が不首尾に終わっても、かなは清正を励まし続けた。彼女は何があっても夫の味方でいると肚を決めていた。ずっと家康に従ってきた水野家の女としてではない。嫁入りの際に家康の養女となったことも関係ない。

「今にあなたさまのお心に、かならず皆が気づきますで。内府さまが攻めてこようと、かなはいつまでもあなたさまの味方でございます」

まだあどけない少女の面影が残るかなの言葉に清正はひどく胸を揺さぶられた。縁者の、強大な力を持つ家康より自分を取ると堂々と言ってのけたのだ。

その春から初夏の間にかなは赤子をみごもった。それが八十である。清正はそれを知らぬまま、かなに見送られて京を発った。

かなが妊娠に気づくのと機を合わせるように、事態は緊迫していった。細川家の玉の壮絶な死について知るにいたって、「もう一刻の猶予もない」と彼女は心を決めた。

ややこ(赤ん坊)とともに果てるわけにはいかぬ。

彼女はすぐに側のわずかな家臣にきっぱりと告げた。

「肥後にまいる。今宵ひそかに逃げようぞ」

かなの意を受けて、わずかばかりの家臣はすぐに船の手配をし、夜陰に乗じて屋敷を引き払う。夏の大坂は蒸し暑く、身ごもったばかりの彼女には川船の揺れも、駕籠の揺れもきついものだった。彼女はたびたび吐き戻し侍女が背中をさすり続けた。それでも堺から瀬戸内海へと船旅を続けた。通常の状態であればもっと早く進めるのだが、「お腹の子に大事があってはならない」との一心で、一行は休み休み肥後に向かった。

その頃には上杉氏征伐が中止になり、家康の軍勢は下野国小山から一路京都に引き返す。小山でかなと勝成の父、水野忠重が殺害されたとの急報が入り、勝成(当時は六左衛門)は三河刈屋に戻る。水野家の一大事であった。

肥後へ移動しているかなはそれを知るよしもなかった。

それから間もなく、家康(東軍)と三成(西軍)は関ヶ原で対決する。9月のことだった。その頃にはかなは肥後熊本にたどり着き、留め置かれていた夫・加藤清正に会うことがかなった。身重のからだで長い旅をしてきた妻を、清正は感激を持って迎えた。

八十は翌年、慶長6年(1601)に熊本城で無事に誕生した。

ーーー

「そのいきさつは、わしも後から聞いた。あの年はかなもわしも、まこと、緩急の急しか思い出せん。まあ、無事に肥後に至ったけぇ今のんびり話せるが、さぞかし危険極まりない旅だったろうよ。わが妹ながら、まことに胆が座ったおなごじゃ。於大の伯母もじゃが、水野の女はみな何と強きものよのう」

福山城に登城した息子にかなの武勇伝をひとしきり語ると、水野勝成は扇子をパンと膝の上で叩く。

「叔母上もたいへんな苦労をされたのですな」と勝重がつぶやく。

「さよう、その後も安穏とはできんかった」

勝重はうなずいて聞いていたが、ハッとしたように父親に問う。

「さて、殿。八十さまはどのようなことで名付けられたのでしょう。おなごにしては珍しい名じゃ」

勝成はそれを問われると、はてと考え込む。

「はて、なにゆえじゃったかのう。確か名古屋城普請のおりに虎之助に聞いたような気がする」と勝成は天井を見上げて思案する。虎之助とは加藤清正の通り名である。

勝重は父がそうしている間、いっしょに天井を見上げてみる。三の丸の天井の木の色はほんのわずかに褪せてきたようだ。城は完成して10年経ったので、自然なことに違いなかった。

城には年輪があったほうがええ、

歳月を重ねとるんじゃのう。

父も、叔母上も、わしもじゃ。

「おう、思い出した!」と勝成が手を打つ。

「はい、どのような」と勝重ははっと我にかえる。

「苦渋(九十)、すなわち苦しみに遭わずに済むようにじゃと言っておったのう」

「ほう、確かに、生まれるまでの労苦を思うと、さように思われるのも無理はございませぬな」と勝重はうなずく。

八十は17歳のときに伯父である勝成の養女となって徳川頼宣に嫁いでいった。

確かに八十は紀伊藩主の妻として大過なく過ごしている。嫁いで14年になるが彼女は子を授かっていない。側室が子を産んでいたが、頼宣は偏った寵愛に耽ることなく正室を第一に置いていた。夫婦仲は今でもよいといえるだろう。

このような場合、えてして正室と側室の間で感情的ないさかいが起こりがちである。しかし、紀州についてはそれは問題にならなかった。肥後の、あるいは紀州の女たちをがっちりとつなぐものがあったからである。ほどなく勝重はそれをかなから聞くことになる。

しばらくして、勝重はかなを鞆に案内することになった。勝重は鞆城に居住しているので、うってつけの役目といってよいだろう。

鞆城はもともとこの100年ほど前の天文年間に毛利元就の築いた要害である。この津は古来から潮待ちの港として使われていたので、瀬戸内海で活躍していた水軍との同盟を結びつつ、中国地方を一手に統べようとしていた元就にとって重要な拠点だったのである。

天正4年(1576)には織田信長と対立した将軍・足利義昭が京都を追われて鞆に落ち延び、幕府の機能をいっときここに移した。このことが信長の中国攻めの一因になる。

そのようないきさつのある鞆の要害に城を築いたのは関ヶ原合戦の後で安芸・備後に入封した福島正則だった。正則はここに天守のある広大な城を築いた。しかし広島城の修繕の件で改易となったことはさきに述べた。

勝重がここに住むようになった頃には、城の規模は縮小され奉行所と勝重の居宅ばかりになっていた。余った土地には寺社を移すなど整備がすすめられている。内陸部に新たに福山という新しい城下町が築かれたので、鞆は福山に至る海の玄関口となっている。

足利将軍が滞在していた頃には京都から随伴してきたものたちが闊歩していたこの辺りは、今では商家が並び漁師が行き交う凪の津となっている。

「ああ、潮の香りが風に乗って。まことに長閑なこと」

かなは駕籠を下りると気持ち良さそうにその香りをいっぱいに吸い込んだ。

※1 紀州の二人の姫は『姫様と猫と勧進能』に登場しています。

※2 伊集院忠倉とイエズス会の宣教師フランシスコ・ザビエルとの会見については、『16世紀のオデュッセイア』の第7章に記載があります。

・参考図書 『加藤清正と忠廣 肥後加藤家改易の研究』(福田正秀著 熊本城顕彰会)ブイツーソリューション

『江戸大名廃絶物語 歴史から消えた53家』新人物往来社編

0

お気に入りに追加

65

あなたにおすすめの小説

東へ征(ゆ)け ―神武東征記ー

長髄彦ファン

歴史・時代

日向の皇子・磐余彦(のちの神武天皇)は、出雲王の長髄彦からもらった弓矢を武器に人喰い熊の黒鬼を倒す。磐余彦は三人の兄と仲間とともに東の国ヤマトを目指して出航するが、上陸した河内で待ち構えていたのは、ヤマトの将軍となった長髄彦だった。激しい戦闘の末に長兄を喪い、熊野灘では嵐に遭遇して二人の兄も喪う。その後数々の苦難を乗り越え、ヤマト進撃を目前にした磐余彦は長髄彦と対面するが――。

『日本書紀』&『古事記』をベースにして日本の建国物語を紡ぎました。

※この作品はNOVEL DAYSとnoteでバージョン違いを公開しています。

お江戸を指南所

朝山みどり

歴史・時代

千夏の家の門札には「お江戸を指南所」とおどけた字で書いてある。

千夏はお父様とお母様の三人家族だ。お母様のほうのお祖父様はおみやげを持ってよく遊びに来る。

そのお祖父様はお父様のことを得体の知れない表六玉と呼んでいて、お母様は失礼ね。人の旦那様のことをと言って笑っている。

そんな千夏の家の隣りに、「坊ちゃん」と呼ばれる青年が引っ越して来た。

お父様は最近、盗賊が出るからお隣りに人が来てよかったと喜こぶが、千夏は「坊ちゃん」はたいして頼りにならないと思っている。

そんなある日、友達のキヨちゃんが行儀見習いに行くことが決まり、二人は久しぶりに会った。

二人はお互いの成長を感じた。それは嬉しくてちょっと寂しいことだった。

そして千夏は「坊ちゃん」と親しくなるが、お隣りの幽霊騒ぎは盗賊の手がかりとなり、キヨちゃんが盗賊の手引きをする?まさか・・・

令嬢の名門女学校で、パンツを初めて履くことになりました

フルーツパフェ

大衆娯楽

とある事件を受けて、財閥のご令嬢が数多く通う女学校で校則が改訂された。

曰く、全校生徒はパンツを履くこと。

生徒の安全を確保するための善意で制定されたこの校則だが、学校側の意図に反して事態は思わぬ方向に?

史実上の事件を元に描かれた近代歴史小説。

パスカルからの最後の宿題

尾方佐羽

歴史・時代

科学者、哲学者として有名なパスカルが人生の最後に取り組んだ大仕事は「パリの街に安価な乗合馬車」を走らせることだった。彼が最後の仕事に託した思いは何だったのか。親友のロアネーズ公爵は彼の思考のあとを追う。

明日の海

山本五十六の孫

歴史・時代

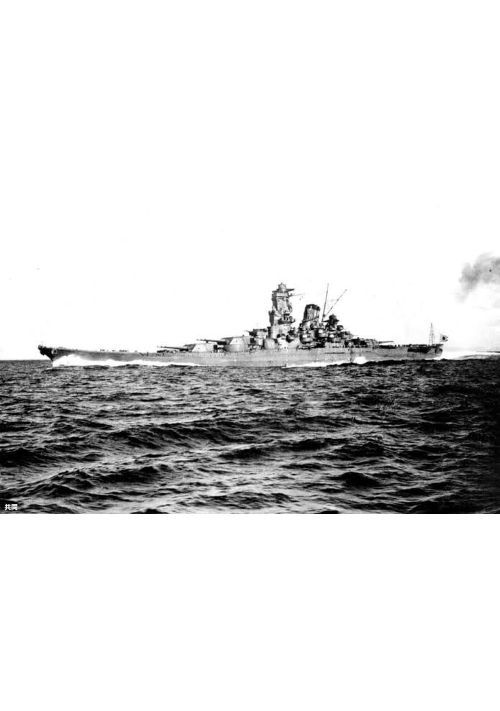

4月7日、天一号作戦の下、大和は坊ノ岬沖海戦を行う。多数の爆撃や魚雷が大和を襲う。そして、一発の爆弾が弾薬庫に被弾し、大和は乗組員と共に轟沈する、はずだった。しかし大和は2015年、戦後70年の世へとタイムスリップしてしまう。大和は現代の艦艇、航空機、そして日本国に翻弄される。そしてそんな中、中国が尖閣諸島への攻撃を行い、その動乱に艦長の江熊たちと共に大和も巻き込まれていく。

世界最大の戦艦と呼ばれた戦艦と、艦長江熊をはじめとした乗組員が現代と戦う、逆ジパング的なストーリー←これを言って良かったのか

主な登場人物

艦長 江熊 副長兼砲雷長 尾崎 船務長 須田 航海長 嶋田 機関長 池田

不屈の葵

ヌマサン

歴史・時代

戦国乱世、不屈の魂が未来を掴む!

これは三河の弱小国主から天下人へ、不屈の精神で戦国を駆け抜けた男の壮大な物語。

幾多の戦乱を生き抜き、不屈の精神で三河の弱小国衆から天下統一を成し遂げた男、徳川家康。

本作は家康の幼少期から晩年までを壮大なスケールで描き、戦国時代の激動と一人の男の成長物語を鮮やかに描く。

家康の苦悩、決断、そして成功と失敗。様々な人間ドラマを通して、人生とは何かを問いかける。

今川義元、織田信長、羽柴秀吉、武田信玄――家康の波乱万丈な人生を彩る個性豊かな名将たちも続々と登場。

家康との関わりを通して、彼らの生き様も鮮やかに描かれる。

笑いあり、涙ありの壮大なスケールで描く、単なる英雄譚ではなく、一人の人間として苦悩し、成長していく家康の姿を描いた壮大な歴史小説。

戦国時代の風雲児たちの活躍、人間ドラマ、そして家康の不屈の精神が、読者を戦国時代に誘う。

愛、友情、そして裏切り…戦国時代に渦巻く人間ドラマにも要注目!

歴史ファン必読の感動と興奮が止まらない歴史小説『不屈の葵』

ぜひ、手に取って、戦国時代の熱き息吹を感じてください!

日本が危機に?第二次日露戦争

杏

歴史・時代

2023年2月24日ロシアのウクライナ侵攻の開始から一年たった。その日ロシアの極東地域で大きな動きがあった。それはロシア海軍太平洋艦隊が黒海艦隊の援助のために主力を引き連れてウラジオストクを離れた。それと同時に日本とアメリカを牽制する為にロシアは3つの種類の新しい極超音速ミサイルの発射実験を行った。そこで事故が起きた。それはこの事故によって発生した戦争の物語である。ただし3発も間違えた方向に飛ぶのは故意だと思われた。実際には事故だったがそもそも飛ばす場所をセッティングした将校は日本に向けて飛ばすようにセッティングをわざとしていた。これは太平洋艦隊の司令官の命令だ。司令官は黒海艦隊を支援するのが不服でこれを企んだのだ。ただ実際に戦争をするとは考えていなかったし過激な思想を持っていた為普通に海の上を進んでいた。

なろう、カクヨムでも連載しています。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる