お気に入りに追加

65

あなたにおすすめの小説

東へ征(ゆ)け ―神武東征記ー

長髄彦ファン

歴史・時代

日向の皇子・磐余彦(のちの神武天皇)は、出雲王の長髄彦からもらった弓矢を武器に人喰い熊の黒鬼を倒す。磐余彦は三人の兄と仲間とともに東の国ヤマトを目指して出航するが、上陸した河内で待ち構えていたのは、ヤマトの将軍となった長髄彦だった。激しい戦闘の末に長兄を喪い、熊野灘では嵐に遭遇して二人の兄も喪う。その後数々の苦難を乗り越え、ヤマト進撃を目前にした磐余彦は長髄彦と対面するが――。

『日本書紀』&『古事記』をベースにして日本の建国物語を紡ぎました。

※この作品はNOVEL DAYSとnoteでバージョン違いを公開しています。

お江戸を指南所

朝山みどり

歴史・時代

千夏の家の門札には「お江戸を指南所」とおどけた字で書いてある。

千夏はお父様とお母様の三人家族だ。お母様のほうのお祖父様はおみやげを持ってよく遊びに来る。

そのお祖父様はお父様のことを得体の知れない表六玉と呼んでいて、お母様は失礼ね。人の旦那様のことをと言って笑っている。

そんな千夏の家の隣りに、「坊ちゃん」と呼ばれる青年が引っ越して来た。

お父様は最近、盗賊が出るからお隣りに人が来てよかったと喜こぶが、千夏は「坊ちゃん」はたいして頼りにならないと思っている。

そんなある日、友達のキヨちゃんが行儀見習いに行くことが決まり、二人は久しぶりに会った。

二人はお互いの成長を感じた。それは嬉しくてちょっと寂しいことだった。

そして千夏は「坊ちゃん」と親しくなるが、お隣りの幽霊騒ぎは盗賊の手がかりとなり、キヨちゃんが盗賊の手引きをする?まさか・・・

日本が危機に?第二次日露戦争

杏

歴史・時代

2023年2月24日ロシアのウクライナ侵攻の開始から一年たった。その日ロシアの極東地域で大きな動きがあった。それはロシア海軍太平洋艦隊が黒海艦隊の援助のために主力を引き連れてウラジオストクを離れた。それと同時に日本とアメリカを牽制する為にロシアは3つの種類の新しい極超音速ミサイルの発射実験を行った。そこで事故が起きた。それはこの事故によって発生した戦争の物語である。ただし3発も間違えた方向に飛ぶのは故意だと思われた。実際には事故だったがそもそも飛ばす場所をセッティングした将校は日本に向けて飛ばすようにセッティングをわざとしていた。これは太平洋艦隊の司令官の命令だ。司令官は黒海艦隊を支援するのが不服でこれを企んだのだ。ただ実際に戦争をするとは考えていなかったし過激な思想を持っていた為普通に海の上を進んでいた。

なろう、カクヨムでも連載しています。

令嬢の名門女学校で、パンツを初めて履くことになりました

フルーツパフェ

大衆娯楽

とある事件を受けて、財閥のご令嬢が数多く通う女学校で校則が改訂された。

曰く、全校生徒はパンツを履くこと。

生徒の安全を確保するための善意で制定されたこの校則だが、学校側の意図に反して事態は思わぬ方向に?

史実上の事件を元に描かれた近代歴史小説。

江戸時代改装計画

城闕崇華研究所(呼称は「えねこ」でヨロ

歴史・時代

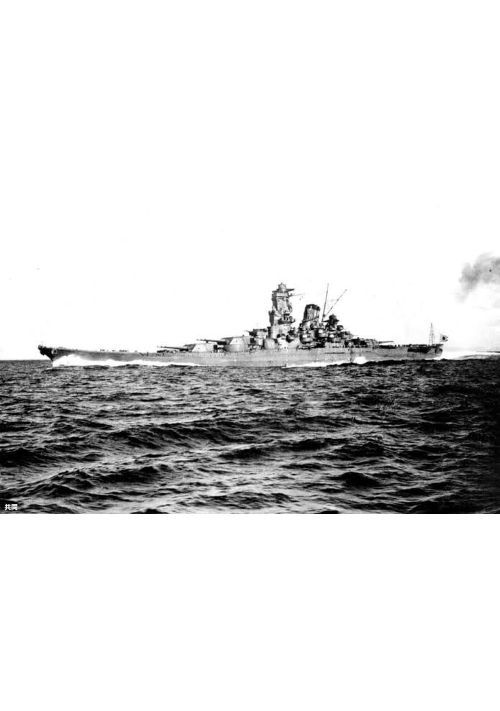

皇紀2603年7月4日、大和甲板にて。皮肉にもアメリカが独立したとされる日にアメリカ史上最も屈辱的である条約は結ばれることになった。

「では大統領、この降伏文書にサインして貰いたい。まさかペリーを派遣した君等が嫌とは言うまいね?」

頭髪を全て刈り取った男が日本代表として流暢なキングズ・イングリッシュで話していた。後に「白人から世界を解放した男」として讃えられる有名人、石原莞爾だ。

ここはトラック、言うまでも無く日本の内南洋であり、停泊しているのは軍艦大和。その後部甲板でルーズベルトは憤死せんがばかりに震えていた。

(何故だ、どうしてこうなった……!!)

自問自答するも答えは出ず、一年以内には火刑に処される彼はその人生最期の一年を巧妙に憤死しないように体調を管理されながら過ごすことになる。

トラック講和条約と称される講和条約の内容は以下の通り。

・アメリカ合衆国は満州国を承認

・アメリカ合衆国は、ウェーキ島、グアム島、アリューシャン島、ハワイ諸島、ライン諸島を大日本帝国へ割譲

・アメリカ合衆国はフィリピンの国際連盟委任独立準備政府設立の承認

・アメリカ合衆国は大日本帝国に戦費賠償金300億ドルの支払い

・アメリカ合衆国の軍備縮小

・アメリカ合衆国の関税自主権の撤廃

・アメリカ合衆国の移民法の撤廃

・アメリカ合衆国首脳部及び戦争煽動者は国際裁判の判決に従うこと

確かに、多少は苛酷な内容であったが、「最も屈辱」とは少々大げさであろう。何せ、彼らの我々の世界に於ける悪行三昧に比べたら、この程度で済んだことに感謝するべきなのだから……。

紅花の煙

戸沢一平

歴史・時代

江戸期、紅花の商いで大儲けした、実在の紅花商人の豪快な逸話を元にした物語である。

出羽尾花沢で「島田屋」の看板を掲げて紅花商をしている鈴木七右衛門は、地元で紅花を仕入れて江戸や京で売り利益を得ていた。七右衛門には心を寄せる女がいた。吉原の遊女で、高尾太夫を襲名したたかである。

花を仕入れて江戸に来た七右衛門は、競を行ったが問屋は一人も来なかった。

七右衛門が吉原で遊ぶことを快く思わない問屋達が嫌がらせをして、示し合わせて行かなかったのだ。

事情を知った七右衛門は怒り、持って来た紅花を品川の海岸で燃やすと宣言する。

明日の海

山本五十六の孫

歴史・時代

4月7日、天一号作戦の下、大和は坊ノ岬沖海戦を行う。多数の爆撃や魚雷が大和を襲う。そして、一発の爆弾が弾薬庫に被弾し、大和は乗組員と共に轟沈する、はずだった。しかし大和は2015年、戦後70年の世へとタイムスリップしてしまう。大和は現代の艦艇、航空機、そして日本国に翻弄される。そしてそんな中、中国が尖閣諸島への攻撃を行い、その動乱に艦長の江熊たちと共に大和も巻き込まれていく。

世界最大の戦艦と呼ばれた戦艦と、艦長江熊をはじめとした乗組員が現代と戦う、逆ジパング的なストーリー←これを言って良かったのか

主な登場人物

艦長 江熊 副長兼砲雷長 尾崎 船務長 須田 航海長 嶋田 機関長 池田

第一機動部隊

桑名 裕輝

歴史・時代

突如アメリカ軍陸上攻撃機によって帝都が壊滅的損害を受けた後に宣戦布告を受けた大日本帝国。

祖国のため、そして愛する者のため大日本帝国の精鋭である第一機動部隊が米国太平洋艦隊重要拠点グアムを叩く。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる