37 / 89

<勝成ゆかりの場所>

勝成ゆかりの場所(東京都編)

しおりを挟む

◆水野勝成ゆかりの場所(東京都編)

いわゆる当時の江戸ですね。

ここにも勝成はいたのです。よくご存じの方も多いと思いますが、江戸時代には参勤交代というのがありました。領地に1年、江戸に1年というように移動するのですね。参勤交代の様子を描いた小説もありました。ですので大名は例外なく、江戸に屋敷を構えていました。その中心は言わずもがなの江戸城です。その辺りからはじめましょう。

・江戸城(千代田区)

今の皇居の土地にあったお城です。一部残っています。中を見たことはありませんので分かりません。東京駅の丸の内北口を出てまっすぐ行くのが近いのかしら。地下鉄の二重橋前というのもあります。徳川幕府の本拠地。

もともとは1457年(長禄元年)に太田道灌(どうかん)が建てたお城で、徳川家康が大々的に修築、いや新築に限りなく近い普請を行いました。開府が1603年(慶長8年)で、そこから何年かかったのかしら。少なくとも大坂の陣まではどこかしら工事していました。

とはいえ、天守などのある通常のお城の姿はそう長く続きませんでした。「火事と喧嘩は江戸の華」というぐらいでしたが、1657年の「明暦の大火(めいれきのたいか、いわゆる振袖火事)」で天主を含めて焼けてしまいます。この火元も本郷のお寺だという伝承がありますが、他の説もありますね。

いずれにしても、このとき江戸城下のかなりの面積が焼失し、犠牲者も多く出ました。幕府は町の復興を優先して、天主などは再建しませんでした。

さて、他の藩と同様に、三河刈屋、大和郡山、備後福山藩主の藩主、水野勝成もこちらに登城しますが、その代々の嫡子も将軍にお目見得(謁見)します。勝成の子・長吉(勝重、長じて勝俊)も2代目将軍の秀忠にお目見得して、小姓として江戸城に入りました。勝成の子ということで(エピソードの多い人ですからね)、いろいろ大変なこともあったのではないでしょうか。

・江戸屋敷(大名屋敷、不確定)

これは、難題です。なぜなら、松平家と水野家のお屋敷、いっぱいあるんです。両家とも家康と血のつながりがある家ですから、株分けのようにいっぱいあるのです。例えば、水野忠政(勝成の祖父)を中心にすれば、水野家の全容はだいたい理解できるのですが、江戸時代の大名屋敷となるとさらに複雑怪奇です。上・中・下屋敷があり、引っ越していたり、改易(かいえき)になって別の大名家が入っていたりします。「月日は百代の過客にして……」(おくの細道)と誤魔化して、ここで細かく説明するのは諦めます。ここでは個人的な推測に基づき、みっつだけ申し上げましょう。

※もし、よくご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと幸いです。私も引き続き調べます。

ひとつは、「大名小路」(だいみょうこうじ)です。ここは今でいう東京駅の丸の内口から皇居に向かう一帯ですね。有楽町の東京国際フォーラムまで続いています。今は三菱が大家さんのようなエリアですね。ここに勝成の滞在する屋敷があったでしょう。

もうひとつは、阿部家の屋敷です。

勝成に始まる備後福山の水野家は5代目の勝岑(かつみね)が早世したために嗣子なしの断絶になります。その後に福山に入ったのが阿部家です。福山の水野家はこれまでの実績を考慮されて、下総結城藩(茨城県)で存続することとなります。

阿部家の中屋敷は今の東大病院の場所にありました。そして下屋敷は墨田区本所、今はライオン本社の場所にありました。ここが水野家からの引き継ぎであるならば、なかなかユニークな場所かと思います。本所は墨田川沿いの町ですので、水運を活用しただろうとか、災害の際のお救い米(救援物資)を貯蔵する蔵があったかな、という想像が働きます。

最後は結城藩のお屋敷です。

結城藩の藩邸は神田橋と赤坂にあったということです。福山藩と比べると石高も少なかったですから、お屋敷の規模も大きくなかったかもしれません。

・日向正宗(国宝、三井記念美術館蔵、中央区)

勝成が石田三成の臣下だった福原長堯(ながたか)から奪ったと言われる小振りの刀です。本編の、「大垣城落城 六左衛門、名刀正宗を受け取る」で書きました。勝成の所持品で国宝になっているのはこの刀だけです。普段は見ることができませんが、企画展などで出されることがあります。私も美術館に問い合わせて、1年ぐらい待って拝見できました。もちろん、福山城築城400年(2022年)の際にまた見られると信じています。

勝成が大垣城の戦いでこの刀を奪ったというのが通説です。ただその後に、最後まで抵抗した福原長堯の忠心に感じ入って、家康に助命を嘆願したり、子どもが生き延びたりしているので、ああいう書き方にしました。

・増上寺の黒本尊(港区)

これは本編でも2回ほど出しています。徳川家康が大事に所蔵していた阿弥陀像です。今は港区の増上寺にあります。こちらもあまり開帳していませんが、初詣の時期には見られます。本当に赤子のように清らかな、あどけないお顔の仏像です。ぜひごらんになってほしいです。本編の「放蕩息子の帰還 家康の臣下になる」で書きました。

こちらには徳川歴代将軍や正室の墓所があります。ただし、初代家康は日光東照宮と静岡の久能山に(東照大権現という神様になりました)、3代目家光以降、綱吉、吉宗、家治、家斉、家定は台東区上野の寛永寺に墓所があります。寛永寺には家康のブレーンだった天海和尚のお墓もありますが、歩道の脇にポンとあって、少し不思議です。

・花川戸の口入屋(台東区)

はなかわど、と読みます。ここは勝成の孫、水野成之(十郎左衛門)に縁の深いところです。本編には出していません。

大名の嫡子でない男子は江戸常駐で幕府直属の「旗本」という役目を担うことが多くありました。身分の規定は細かくありますが、大まかにはそういうことです。「暴れん坊将軍」もそういう設定でしたね。

勝成の三男、成貞もそのお役目をしていましたが、成貞、その子成之は簡単に言えば、「不良旗本」でした。勝成が伝説のかぶきものでしたから、いたしかたない面もあるのでしょうが、時代がすでに変わっています。戦の機会もない。勝成のように大出世する見込みもない。江戸の町で暴れるしかなかったのでしょうか。

旗本の不良の集まり、いわば愚連隊(ぐれんたい)は「旗本奴」(はたもとやっこ)として町の侠客(きょうかく)、「町奴」(まちやっこ)と仁義なき戦いに入るのです。

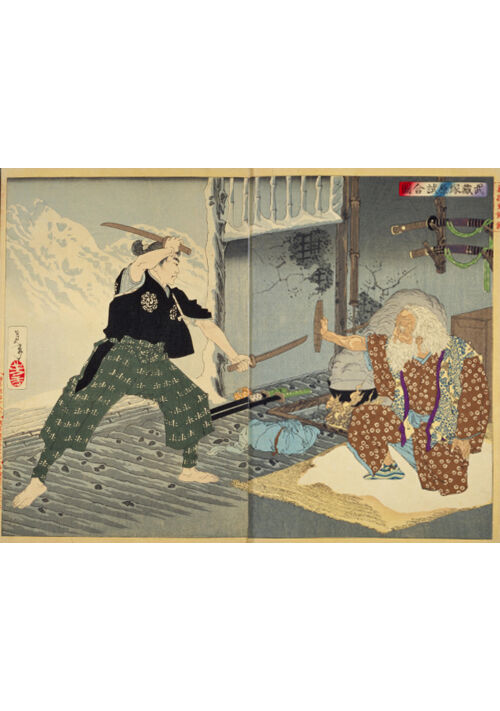

「旗本奴」の代表が水野成之、「町奴」の代表が花川戸の口入屋、幡随院長兵衛(ばんずいいんちょうべえ)です。口入屋(くちいれや)というのは人材斡旋業ですね。人が基本の商売ですから、津々浦々の表裏、顔が広くないとできません。

この抗争はエスカレートして、長兵衛はついに成之の前に倒れます。そして成之はその後も不行状が続き、切腹を命じられます。

そうですね……これを勝成が知らずに亡くなったのは幸いだったかもしれませんね。

この実話は歌舞伎の演目になっています。

「極付幡随長兵衛」(きわめつきばんずいちょうべえ)といいます。はい、見ました。十郎左衛門(成之)の設定がちょっと老けすぎかなって思いました。実際は長兵衛のほうが8つ年上ですから。あれはフィクションだから、それでいいのかと思います。

・かな姫の娘と清正ゆかりの寺(大田区)

こちらは、「姫様と猫と勧進能」のほうに詳しく書きました。池上本門寺です。

「福山市編」では勝成の息子、勝俊(2代目福山藩主)だけが日蓮宗に帰依したことを書きました。

勝成の妹、かな姫は徳川家康の養女となって加藤清正に嫁ぎました。清正が親の代から熱心な日蓮宗の信者だったこともあって、かな姫(のちの清浄院ーしょうじょういんー)も同様に信者になりました。二人の娘八十姫(やそひめーのちの瑶林院)も嫁いだ徳川頼宣の生母が信者でしたので、やはり熱心な日蓮宗の信者になりました。

加藤清正は参道の石段「此経難持坂」(しきょうなんじざか)を寄進しました。今でも現役です。瑶林院も「妙見院」という仏堂を敷地内に建てましたし、他の紀州徳川家の女性たちと同じ場所にある墓で眠っています。

八十姫は勝成の姪ですし、勝成の養女となってから頼宣に嫁ぎましたので、大いに関係があるということでお出しいたします。

《続く》

いわゆる当時の江戸ですね。

ここにも勝成はいたのです。よくご存じの方も多いと思いますが、江戸時代には参勤交代というのがありました。領地に1年、江戸に1年というように移動するのですね。参勤交代の様子を描いた小説もありました。ですので大名は例外なく、江戸に屋敷を構えていました。その中心は言わずもがなの江戸城です。その辺りからはじめましょう。

・江戸城(千代田区)

今の皇居の土地にあったお城です。一部残っています。中を見たことはありませんので分かりません。東京駅の丸の内北口を出てまっすぐ行くのが近いのかしら。地下鉄の二重橋前というのもあります。徳川幕府の本拠地。

もともとは1457年(長禄元年)に太田道灌(どうかん)が建てたお城で、徳川家康が大々的に修築、いや新築に限りなく近い普請を行いました。開府が1603年(慶長8年)で、そこから何年かかったのかしら。少なくとも大坂の陣まではどこかしら工事していました。

とはいえ、天守などのある通常のお城の姿はそう長く続きませんでした。「火事と喧嘩は江戸の華」というぐらいでしたが、1657年の「明暦の大火(めいれきのたいか、いわゆる振袖火事)」で天主を含めて焼けてしまいます。この火元も本郷のお寺だという伝承がありますが、他の説もありますね。

いずれにしても、このとき江戸城下のかなりの面積が焼失し、犠牲者も多く出ました。幕府は町の復興を優先して、天主などは再建しませんでした。

さて、他の藩と同様に、三河刈屋、大和郡山、備後福山藩主の藩主、水野勝成もこちらに登城しますが、その代々の嫡子も将軍にお目見得(謁見)します。勝成の子・長吉(勝重、長じて勝俊)も2代目将軍の秀忠にお目見得して、小姓として江戸城に入りました。勝成の子ということで(エピソードの多い人ですからね)、いろいろ大変なこともあったのではないでしょうか。

・江戸屋敷(大名屋敷、不確定)

これは、難題です。なぜなら、松平家と水野家のお屋敷、いっぱいあるんです。両家とも家康と血のつながりがある家ですから、株分けのようにいっぱいあるのです。例えば、水野忠政(勝成の祖父)を中心にすれば、水野家の全容はだいたい理解できるのですが、江戸時代の大名屋敷となるとさらに複雑怪奇です。上・中・下屋敷があり、引っ越していたり、改易(かいえき)になって別の大名家が入っていたりします。「月日は百代の過客にして……」(おくの細道)と誤魔化して、ここで細かく説明するのは諦めます。ここでは個人的な推測に基づき、みっつだけ申し上げましょう。

※もし、よくご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと幸いです。私も引き続き調べます。

ひとつは、「大名小路」(だいみょうこうじ)です。ここは今でいう東京駅の丸の内口から皇居に向かう一帯ですね。有楽町の東京国際フォーラムまで続いています。今は三菱が大家さんのようなエリアですね。ここに勝成の滞在する屋敷があったでしょう。

もうひとつは、阿部家の屋敷です。

勝成に始まる備後福山の水野家は5代目の勝岑(かつみね)が早世したために嗣子なしの断絶になります。その後に福山に入ったのが阿部家です。福山の水野家はこれまでの実績を考慮されて、下総結城藩(茨城県)で存続することとなります。

阿部家の中屋敷は今の東大病院の場所にありました。そして下屋敷は墨田区本所、今はライオン本社の場所にありました。ここが水野家からの引き継ぎであるならば、なかなかユニークな場所かと思います。本所は墨田川沿いの町ですので、水運を活用しただろうとか、災害の際のお救い米(救援物資)を貯蔵する蔵があったかな、という想像が働きます。

最後は結城藩のお屋敷です。

結城藩の藩邸は神田橋と赤坂にあったということです。福山藩と比べると石高も少なかったですから、お屋敷の規模も大きくなかったかもしれません。

・日向正宗(国宝、三井記念美術館蔵、中央区)

勝成が石田三成の臣下だった福原長堯(ながたか)から奪ったと言われる小振りの刀です。本編の、「大垣城落城 六左衛門、名刀正宗を受け取る」で書きました。勝成の所持品で国宝になっているのはこの刀だけです。普段は見ることができませんが、企画展などで出されることがあります。私も美術館に問い合わせて、1年ぐらい待って拝見できました。もちろん、福山城築城400年(2022年)の際にまた見られると信じています。

勝成が大垣城の戦いでこの刀を奪ったというのが通説です。ただその後に、最後まで抵抗した福原長堯の忠心に感じ入って、家康に助命を嘆願したり、子どもが生き延びたりしているので、ああいう書き方にしました。

・増上寺の黒本尊(港区)

これは本編でも2回ほど出しています。徳川家康が大事に所蔵していた阿弥陀像です。今は港区の増上寺にあります。こちらもあまり開帳していませんが、初詣の時期には見られます。本当に赤子のように清らかな、あどけないお顔の仏像です。ぜひごらんになってほしいです。本編の「放蕩息子の帰還 家康の臣下になる」で書きました。

こちらには徳川歴代将軍や正室の墓所があります。ただし、初代家康は日光東照宮と静岡の久能山に(東照大権現という神様になりました)、3代目家光以降、綱吉、吉宗、家治、家斉、家定は台東区上野の寛永寺に墓所があります。寛永寺には家康のブレーンだった天海和尚のお墓もありますが、歩道の脇にポンとあって、少し不思議です。

・花川戸の口入屋(台東区)

はなかわど、と読みます。ここは勝成の孫、水野成之(十郎左衛門)に縁の深いところです。本編には出していません。

大名の嫡子でない男子は江戸常駐で幕府直属の「旗本」という役目を担うことが多くありました。身分の規定は細かくありますが、大まかにはそういうことです。「暴れん坊将軍」もそういう設定でしたね。

勝成の三男、成貞もそのお役目をしていましたが、成貞、その子成之は簡単に言えば、「不良旗本」でした。勝成が伝説のかぶきものでしたから、いたしかたない面もあるのでしょうが、時代がすでに変わっています。戦の機会もない。勝成のように大出世する見込みもない。江戸の町で暴れるしかなかったのでしょうか。

旗本の不良の集まり、いわば愚連隊(ぐれんたい)は「旗本奴」(はたもとやっこ)として町の侠客(きょうかく)、「町奴」(まちやっこ)と仁義なき戦いに入るのです。

「旗本奴」の代表が水野成之、「町奴」の代表が花川戸の口入屋、幡随院長兵衛(ばんずいいんちょうべえ)です。口入屋(くちいれや)というのは人材斡旋業ですね。人が基本の商売ですから、津々浦々の表裏、顔が広くないとできません。

この抗争はエスカレートして、長兵衛はついに成之の前に倒れます。そして成之はその後も不行状が続き、切腹を命じられます。

そうですね……これを勝成が知らずに亡くなったのは幸いだったかもしれませんね。

この実話は歌舞伎の演目になっています。

「極付幡随長兵衛」(きわめつきばんずいちょうべえ)といいます。はい、見ました。十郎左衛門(成之)の設定がちょっと老けすぎかなって思いました。実際は長兵衛のほうが8つ年上ですから。あれはフィクションだから、それでいいのかと思います。

・かな姫の娘と清正ゆかりの寺(大田区)

こちらは、「姫様と猫と勧進能」のほうに詳しく書きました。池上本門寺です。

「福山市編」では勝成の息子、勝俊(2代目福山藩主)だけが日蓮宗に帰依したことを書きました。

勝成の妹、かな姫は徳川家康の養女となって加藤清正に嫁ぎました。清正が親の代から熱心な日蓮宗の信者だったこともあって、かな姫(のちの清浄院ーしょうじょういんー)も同様に信者になりました。二人の娘八十姫(やそひめーのちの瑶林院)も嫁いだ徳川頼宣の生母が信者でしたので、やはり熱心な日蓮宗の信者になりました。

加藤清正は参道の石段「此経難持坂」(しきょうなんじざか)を寄進しました。今でも現役です。瑶林院も「妙見院」という仏堂を敷地内に建てましたし、他の紀州徳川家の女性たちと同じ場所にある墓で眠っています。

八十姫は勝成の姪ですし、勝成の養女となってから頼宣に嫁ぎましたので、大いに関係があるということでお出しいたします。

《続く》

0

あなたにおすすめの小説

もし石田三成が島津義弘の意見に耳を傾けていたら

俣彦

歴史・時代

慶長5年9月14日。

赤坂に到着した徳川家康を狙うべく夜襲を提案する宇喜多秀家と島津義弘。

史実では、これを退けた石田三成でありましたが……。

もしここで彼らの意見に耳を傾けていたら……。

アブナイお殿様-月野家江戸屋敷騒動顛末-(R15版)

三矢由巳

歴史・時代

時は江戸、老中水野忠邦が失脚した頃のこと。

佳穂(かほ)は江戸の望月藩月野家上屋敷の奥方様に仕える中臈。

幼い頃に会った千代という少女に憧れ、奥での一生奉公を望んでいた。

ところが、若殿様が急死し事態は一変、分家から養子に入った慶温(よしはる)こと又四郎に侍ることに。

又四郎はずっと前にも会ったことがあると言うが、佳穂には心当たりがない。

海外の事情や英吉利語を教える又四郎に翻弄されるも、惹かれていく佳穂。

一方、二人の周辺では次々に不可解な事件が起きる。

事件の真相を追うのは又四郎や屋敷の人々、そしてスタンダードプードルのシロ。

果たして、佳穂は又四郎と結ばれるのか。

シロの鼻が真実を追い詰める!

別サイトで発表した作品のR15版です。

無用庵隠居清左衛門

蔵屋

歴史・時代

前老中田沼意次から引き継いで老中となった松平定信は、厳しい倹約令として|寛政の改革《かんせいのかいかく》を実施した。

第8代将軍徳川吉宗によって実施された|享保の改革《きょうほうのかいかく》、|天保の改革《てんぽうのかいかく》と合わせて幕政改革の三大改革という。

松平定信は厳しい倹約令を実施したのだった。江戸幕府は町人たちを中心とした貨幣経済の発達に伴い|逼迫《ひっぱく》した幕府の財政で苦しんでいた。

幕府の財政再建を目的とした改革を実施する事は江戸幕府にとって緊急の課題であった。

この時期、各地方の諸藩に於いても藩政改革が行われていたのであった。

そんな中、徳川家直参旗本であった緒方清左衛門は、己の出世の事しか考えない同僚に嫌気がさしていた。

清左衛門は無欲の徳川家直参旗本であった。

俸禄も入らず、出世欲もなく、ただひたすら、女房の千歳と娘の弥生と、三人仲睦まじく暮らす平穏な日々であればよかったのである。

清左衛門は『あらゆる欲を捨て去り、何もこだわらぬ無の境地になって千歳と弥生の幸せだけを願い、最後は無欲で死にたい』と思っていたのだ。

ある日、清左衛門に理不尽な言いがかりが同僚立花右近からあったのだ。

清左衛門は右近の言いがかりを相手にせず、

無視したのであった。

そして、松平定信に対して、隠居願いを提出したのであった。

「おぬし、本当にそれで良いのだな」

「拙者、一向に構いません」

「分かった。好きにするがよい」

こうして、清左衛門は隠居生活に入ったのである。

滝川家の人びと

卯花月影

歴史・時代

勝利のために走るのではない。

生きるために走る者は、

傷を負いながらも、歩みを止めない。

戦国という時代の只中で、

彼らは何を失い、

走り続けたのか。

滝川一益と、その郎党。

これは、勝者の物語ではない。

生き延びた者たちの記録である。

甲斐ノ副将、八幡原ニテ散……ラズ

朽縄咲良

歴史・時代

【第8回歴史時代小説大賞奨励賞受賞作品】

戦国の雄武田信玄の次弟にして、“稀代の副将”として、同時代の戦国武将たちはもちろん、後代の歴史家の間でも評価の高い武将、武田典厩信繁。

永禄四年、武田信玄と強敵上杉輝虎とが雌雄を決する“第四次川中島合戦”に於いて討ち死にするはずだった彼は、家臣の必死の奮闘により、その命を拾う。

信繁の生存によって、甲斐武田家と日本が辿るべき歴史の流れは徐々にずれてゆく――。

この作品は、武田信繁というひとりの武将の生存によって、史実とは異なっていく戦国時代を書いた、大河if戦記である。

*ノベルアッププラス・小説家になろうにも、同内容の作品を掲載しております(一部差異あり)。

日本新世紀ー日本の変革から星間連合の中の地球へー

黄昏人

SF

現在の日本、ある地方大学の大学院生のPCが化けた!

あらゆる質問に出してくるとんでもなくスマートで完璧な答え。この化けたPC“マドンナ”を使って、彼、誠司は核融合発電、超バッテリーとモーターによるあらゆるエンジンの電動化への変換、重力エンジン・レールガンの開発・実用化などを通じて日本の経済・政治状況及び国際的な立場を変革していく。

さらに、こうしたさまざまな変革を通じて、日本が主導する地球防衛軍は、巨大な星間帝国の侵略を跳ね返すことに成功する。その結果、地球人類はその星間帝国の圧政にあえいでいた多数の歴史ある星間国家の指導的立場になっていくことになる。

この中で、自らの進化の必要性を悟った人類は、地球連邦を成立させ、知能の向上、他星系への植民を含む地球人類全体の経済の底上げと格差の是正を進める。

さらには、マドンナと誠司を擁する地球連邦は、銀河全体の生物に迫る危機の解明、撃退法の構築、撃退を主導し、銀河のなかに確固たる地位を築いていくことになる。

徳川慶勝、黒船を討つ

克全

歴史・時代

「カクヨム」と「小説家になろう」にも投稿しています。

尾張徳川家(尾張藩)の第14代・第17代当主の徳川慶勝が、美濃高須藩主・松平義建の次男・秀之助ではなく、夭折した長男・源之助が継いでおり、彼が攘夷派の名君となっていた場合の仮想戦記を書いてみました。夭折した兄弟が活躍します。尾張徳川家15代藩主・徳川茂徳、会津藩主・松平容保、桑名藩主・松平定敬、特に会津藩主・松平容保と会津藩士にリベンジしてもらいます。

もしかしたら、消去するかもしれません。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる