お気に入りに追加

65

あなたにおすすめの小説

お江戸を指南所

朝山みどり

歴史・時代

千夏の家の門札には「お江戸を指南所」とおどけた字で書いてある。

千夏はお父様とお母様の三人家族だ。お母様のほうのお祖父様はおみやげを持ってよく遊びに来る。

そのお祖父様はお父様のことを得体の知れない表六玉と呼んでいて、お母様は失礼ね。人の旦那様のことをと言って笑っている。

そんな千夏の家の隣りに、「坊ちゃん」と呼ばれる青年が引っ越して来た。

お父様は最近、盗賊が出るからお隣りに人が来てよかったと喜こぶが、千夏は「坊ちゃん」はたいして頼りにならないと思っている。

そんなある日、友達のキヨちゃんが行儀見習いに行くことが決まり、二人は久しぶりに会った。

二人はお互いの成長を感じた。それは嬉しくてちょっと寂しいことだった。

そして千夏は「坊ちゃん」と親しくなるが、お隣りの幽霊騒ぎは盗賊の手がかりとなり、キヨちゃんが盗賊の手引きをする?まさか・・・

パスカルからの最後の宿題

尾方佐羽

歴史・時代

科学者、哲学者として有名なパスカルが人生の最後に取り組んだ大仕事は「パリの街に安価な乗合馬車」を走らせることだった。彼が最後の仕事に託した思いは何だったのか。親友のロアネーズ公爵は彼の思考のあとを追う。

明日の海

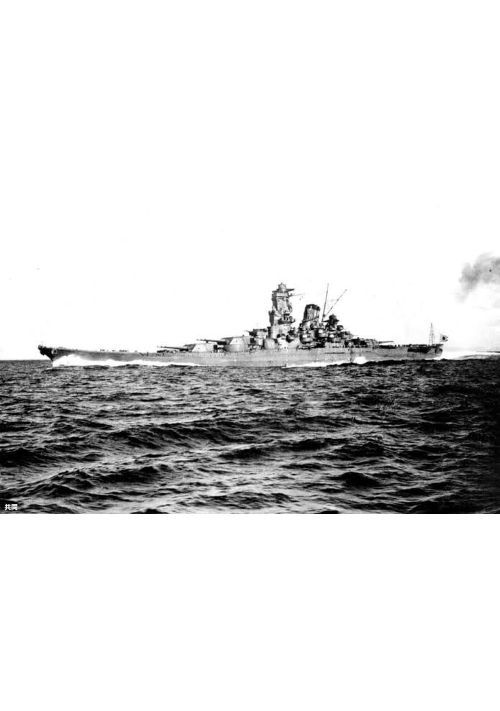

山本五十六の孫

歴史・時代

4月7日、天一号作戦の下、大和は坊ノ岬沖海戦を行う。多数の爆撃や魚雷が大和を襲う。そして、一発の爆弾が弾薬庫に被弾し、大和は乗組員と共に轟沈する、はずだった。しかし大和は2015年、戦後70年の世へとタイムスリップしてしまう。大和は現代の艦艇、航空機、そして日本国に翻弄される。そしてそんな中、中国が尖閣諸島への攻撃を行い、その動乱に艦長の江熊たちと共に大和も巻き込まれていく。

世界最大の戦艦と呼ばれた戦艦と、艦長江熊をはじめとした乗組員が現代と戦う、逆ジパング的なストーリー←これを言って良かったのか

主な登場人物

艦長 江熊 副長兼砲雷長 尾崎 船務長 須田 航海長 嶋田 機関長 池田

ソールレイヴ・サガ

kanegon

歴史・時代

西暦1000年くらいのノルウェーにて。

キリスト教の抑圧に抵抗する、古の教えの巫女と賢者がいた。

これは、北欧神話の基本資料である『巫女の予言』が、いかにして成立したか、を描いた物語です。

マグネットマクロリンクとカクヨムと重複投稿です。

4万字程度で完結の短編です。

【新訳】帝国の海~大日本帝国海軍よ、世界に平和をもたらせ!第一部

山本 双六

歴史・時代

たくさんの人が亡くなった太平洋戦争。では、もし日本が勝てば原爆が落とされず、何万人の人が助かったかもしれないそう思い執筆しました。(一部史実と異なることがあるためご了承ください)初投稿ということで俊也さんの『re:太平洋戦争・大東亜の旭日となれ』を参考にさせて頂きました。

これからどうかよろしくお願い致します!

ちなみに、作品の表紙は、AIで生成しております。

白くあれ李

十字 架運太(クロス カウンタ)

歴史・時代

戦前日本に王公族の存在した時代に、日本皇族として唯一人外国の

王家に嫁いだ梨本宮方子妃と李王世子殿下の間に生まれた晋王子は幼

くして亡くなったが、その晋王子が実は存命していてその血を受け継

ぐ末裔が現代の北朝鮮で起こったクーデターに巻き込まれていってし

まう・・・・・。

日本皇族と朝鮮王族に纏わる長編歴史アドヴェンチャー。

天明繚乱 ~次期将軍の座~

ご隠居

歴史・時代

時は天明、幼少のみぎりには定火消の役屋敷でガエンと共に暮らしたこともあるバサラな旗本、鷲巣(わしのす)益五郎(ますごろう)とそんな彼を取り巻く者たちの物語。それに11代将軍の座をめぐる争いあり、徳川家基の死の真相をめぐる争いあり、そんな物語です。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる