3 / 96

1巻

1-3

しおりを挟む「脅したんですよ。息子ほどの若者相手に無理難題を言って。いくら刀にぶつかったといってもこのご時世、武士の体面なんて人の命をどうこうするほどのものじゃありません。ましてやおまえは与力、町の人々を守りこそすれ、害を及ぼそうとするなんて恥ずかしいとは思わないのか、と叱りつけました」

いくらなんでも言い過ぎだ。それでは上田という客の立つ瀬がない、ときよは思った。だが、客に向かってそんなことが言えるわけがない。源太郎も同様だったらしく、諦め切った顔で訊ねた。

「どうして上田様は、店の名をお答えにならなかったのでしょう? その若者が『千川』の者だとご存じだったはずですが……」

「どうやらうちの息子は、いただいた座禅豆は『千川』のものではないのでは……と疑っていたみたいです」

「へ⁉ 最初から見抜かれてたってことですか⁉」

素っ頓狂な源太郎の声に、上田の母は平然と答えた。

「息子は以前、『千川』の座禅豆を食べたことがあったようです。そのときは歯ごたえがしっかりした豆だった。でも、あのとき届いたのは全然違う。おそらくあの若者は嘘をついたのだろう。料理人にしては手が荒れていないし、と……」

「さすが与力様……」

そんな言葉が口をついた。りょうは嬉しそうに笑って、さらに続けた。

「見るべきところは見ていたようですね。――あの若者は『料理人』を騙った。もしかしたらこの座禅豆も、『千川』のものではないかもしれない。きっとそう思ったんでしょうね。私に教えるのは、『千川』に行けばあの豆が食べられる、とわかってからにしなければ。さもないと、がっかりさせるって」

りょうの話によると、上田は座禅豆を食べられなくなった母のために、少しでも柔らかいものはないかと探していたらしい。いろいろな煮売り屋に足を運んでみたが、どこも似たり寄ったり。歯ごたえがある上に、冬の寒さで冷え切ったものばかりだった。これではだめだ、他に煮売り屋を知らないか、と乾物屋に訊きに行ったところに、清五郎が飛び込んできた。訊けば料理人で、座禅豆も煮ると言い張る。

半ば嘘だとわかっていたが、もしかしたら……と望みをかけ、出来た豆を届けろ、気に入ったら許してやる、と凄んだらしい。

「それでこの間、うちにいらっしゃったんですね。あれは座禅豆検分だったのか……」

弥一郎の呟くような声に、りょうが、大きく頷いた。

「ええ。食べてみたらこの間届いたものとは全然違う。あの若者も見当たらないし、やはり騙りだったのだ、ただではおかない、と思ったとき、豆の匂いがしたそうです。家の者に作らせることも多かったから、煮汁の匂いを覚えていたんでしょうね」

「なるほど……どうりで」

醤油の匂いがしていても、それでなにを煮ているのかまで察するのは難しい。だが、座禅豆の匂いを頻繁に嗅いでいたのならわかっても不思議はない。

「それで、食べてみたら、まさしくあのときの座禅豆だったそうで、息子は大喜びで帰ってきました。少なくとも座禅豆は騙りじゃなかった。『千川』の座禅豆は二通りあったって……。しかも出来立てを食べられた。温かくて柔らかいばかりか、味付けもほんのり甘くて、なんとも言えない味わいだったって」

もともと若者が届けてきた座禅豆を気に入っていた。『冷えていない座禅豆』はさらに旨かった。母親にも是非とも味わってもらいたい――そう考えた上田は、源太郎に頼み込み、煮えたばかりの座禅豆が食べられる頃合いを選んで母親を連れてきた。

息子の思いやりが加わって、前以上に美味しかった、とりょうは語った。そしてそのあと、首を傾げながら訊ねた。

「それにしても、二通りあるのはどうして?」

座禅豆を二種類置いている意味がわからない、とりょうは言う。当然だ。そもそも『千川』の座禅豆は弥一郎が作るものだけ、もうひとつは客に売る予定などないものなのだ。上田にねだられ、やむなく出したに過ぎない。

そうした意味では、清五郎のしたことは『騙り』に他ならなかった。

「申し訳ありません。この座禅豆は、『千川』のものではありません。弟はもちろん、私も料理人ではありませんし、これはたまたま主に頼まれて作っただけ。他のお客様にはけっして出さない、いいえ、出せっこないものなんです」

ぺこぺこと謝るきよに、りょうは不思議そうに言った。

「どうして?」

「ですから、もともと座禅豆はひとつで……」

「そうではなくて、こんなに美味しいのだから、売ればいいでしょうに。私もつい、なぜ二通りあるの? って訊いてしまったけれど、人の好みは様々。二通りあってもおかしくはないわ」

「おかしいとか、おかしくないとかではなくて……」

「確かに、いい考えかもしれない……」

そこで呟いたのは、源太郎だった。

「旦那さん!」

「なあ、おきよ。弥一郎の座禅豆は滅法旨いが、おまえのだって捨てたもんじゃない。俺たち夫婦も気に入ってるし、上田様もおりょう様も褒めてくださった。味付けも豆の硬さも正反対の座禅豆だ。両方あってもいいんじゃないかな」

そこで源太郎は、弥一郎に目を向けた。おまえはどう思う? と訊ねられ、弥一郎もあっさり頷いた。

「これなら茶請けにもいいし、酒にも合う」

「だろ? なんなら試しに置いてみて、売れ残ったら俺とさとで食っちまうことにしよう」

「あらご亭主、そうなったらまずはうちにお声がけくださいな……って、息子に叱られちゃうわね。『千川』は煮売り屋じゃないんだから、って」

煮売り屋ではない『千川』に座禅豆を作らせた上に、鍋ごと買い取る話を持ちかけたのは上田だ。売れ残りの座禅豆を引き取りたいという母を叱れる筋合いではないだろう。

「ということで、おきよ。これから『千川』の座禅豆は二通りだ。里のおっかさんもさぞや喜んでくれるに違いない」

源太郎は上機嫌で肩を叩いてくるが、きよは恐縮のあまり言葉が出ない。

代わりに口を開いたのは、りょうだった。

「里のお母様? もしかしてこの座禅豆は、お母様のお仕込みなの?」

「そうなんですよ。おきよは上方の出で、下り醤油と篠山の豆で作った座禅豆を食べて育ったんです」

「そうだったの。おきよさん、こちらには長いの?」

名指しで訊ねられては、黙ったままでいるわけにいかない。やむなくきよは、蚊の鳴くような声で答えた。

「年明けに、弟と一緒に参りました……」

「そろそろ一年ね。ご両親はさぞやお寂しいことでしょう。娘さんと息子さんを一度に手放されたなんて」

「私の上に兄がふたりおりますし、嫁いだ姉も時折文を寄越します。それに、下の者はいずれ家を出るものですから」

「それでもやっぱり、顔が見られないほど遠くにやるのは辛かったと思いますよ。お姉様は文を送ってくるらしいけど、あなたたちは? ちゃんと様子を知らせてるの?」

「いいえ……」

「まあ……それはよくないわ。すぐにでも送って差し上げなさい」

きよは無言で頭を下げる。送ります、と言えば嘘になるからだ。

厄介払いができてほっとしているに違いない父はともかく、母はきよの身を案じてくれているだろう。だが、文を送るにも金がいる。近場ならまだしも、江戸から上方までとなるとかなりの掛かりになってしまう。『たよりがないのが無事なたより』を決め込むしかなかった。

それでもりょうは、無言の礼を了承の証と取ったらしく、満足そうにしている。きよは、どうしようもない居心地の悪さを覚えた。

座禅豆を作った者の顔を見たいという望みも叶ったのだから、そろそろ店のほうに戻ってほしい。弥一郎も板場を離れっぱなしだし、源太郎もずっとここにいる。このままでは店が回らなくなってしまう。

心配になったきよは、恐る恐る口を開いた。

「あの……旦那さん、板長さんも……そろそろお戻りにならないと……」

「お、そうだな。おりょう様も、あちらでゆっくりなさってください。いつまでもこんなむさ苦しいところにいらっしゃっては、上田様に叱られてしまいます」

「でも、ここでお話ししているほうが楽しいわ」

「そうおっしゃらずに。あ、そうだ。今ならまだ豆は冷めておりません。もう少し召し上がっていかれては?」

源太郎にそう言われ、りょうは、大鍋に目をやった。

「大きなお鍋……さぞや大変だったでしょう。本当にごめんなさいね」

その言葉に会釈で応え、きよは鉢に座禅豆を盛った。源太郎はさっさと鉢を盆にのせ、りょうを追い立てるように店に戻っていく。弥一郎と清五郎もそれに続いた。

ようやくひとりになれたとほっとしていると、すぐに源太郎が戻ってきた。

「おきよ、おりょう様がこれをおまえにって」

源太郎が差し出したのは、懐紙の包み。おそらく中には銭が入っているのだろう。もしかしたら、店に戻るなり息子から取り上げたのかもしれない。

店に出ている奉公人や、弥一郎、源太郎が客から心付けをもらうことはある。清五郎にしても、月に一度ぐらいは客から銭をもらったからと菓子を買ってくる。

だが、客に接することのないきよは、心付けなどもらう機会はなく、初めての経験だった。

「これで着物でも小物でも、とにかく自分のものを買えって」

「自分のもの?」

「弟に比べて身なりが粗末すぎる。きっと始末しては弟のものを買っているのだろう。気持ちはわかるが、髪は割り鹿の子、お歯黒もしていないのだから嫁入り前のはず。少しは自分のことをかまえってさ。あ、ついでに里に文も出せって」

それができるぐらいの金が包まれているはずだ、あの口うるさくて難しそうな顔の与力の母親にしては、ずいぶん気配りのある人だ、と源太郎は感心している。

だが、きよに言わせれば、口うるさいというのはよく気がつくことの裏返しだ。上田は仕事柄、細かいことに気をつけるのが習い性になっているのかもしれないが、きっと生まれ持った部分もあるのだろう。あの気配りのできる女性の子であれば、当然のような気がした。お役目柄、難しいことばかり考えていれば、難しい顔になるのも無理はないだろう。

いずれにしても、これはおまえのものだ、と源太郎は包みをきよに握らせた。

客から心付けをもらっても、根こそぎ主が取り上げる店もあるらしい。小銭ならともかく、明らかに多額とわかっている包みをそのまま渡してくれるなんて、源太郎は本当にいい主だ、と感謝に堪えない。

それなのに、源太郎はひどく申し訳なさそうに言う。

「おりょう様に言われるまで、文のこともおまえの身なりのことも気付かなかった。文をやるにも金がかかるし、おまえのことだから、着物だってなんだってまず清五郎のものをと考えていたのだろう。すまなかった」

主が奉公人に深々と頭を下げる。あり得ないというか、あってはならないことだ。きよは大慌てだった。

「頭を上げてください! そんなことをされたら両親に叱られます!」

「叱られるのはこっちのほうだ。くれぐれもふたりを頼む、特におきよには気を配ってやってくれって頼まれてたのに……」

「特におきよに……? 清五郎じゃなく?」

わざわざ母が文で頼んだのだろうか。江戸に来るにあたってのやりとりは、もっぱら父と源太郎の間で交わされていたはずだが、父が自分のことをそんなふうに言うはずがない。厄介払いできてせいせいしているはずだから……

自分の考えたことに、きよは胸が痛くなった。

ところが、源太郎は意外なことを言い出した。

「ああ、清五郎じゃなくておきよだった。五郎次郎さんは、『あれは不憫な生まれな上に、自分のことを後回しにする癖がある。清五郎は末っ子で我が儘だから、振り回されて自分をないがしろにしかねない。どうか気をつけてやってくれ』って」

その言葉に思わず息を呑んだ。

「おとっつぁんがそんなことを……」

「いい親父さんじゃないか。おまえのことも、清五郎のこともちゃんとわかってる。その上で、他人様にこんなことを頼んで申し訳ない、って俺とさと、弥一郎にまで頭を下げたよ」

厄介者と思われているに違いない。江戸にやるのも、いつまでも家にいられては目障り、かといって外に出すわけにもいかないから、苦肉の策で清五郎に同行させたとばかり思っていた。

源太郎の言うとおり、江戸に来てからは着物も草履も清五郎のものしか買っていない。

自分のものは、多少傷んでもなんとか直して使ってきた。その陰には、所詮自分は余計者、生まれてきてはいけない存在だったという思いがあった。

父は、兄や姉、そして弟には親しく言葉をかけていたのに、きよにはほとんど話しかけてくれなかった。きっと嫌われているのだろう、自分は厄介者なのだ、と思ったのはそれもあってのことだ。

お勝手仕事ばかりしていたのも、家族の役に立つことで、ここにいることを許してもらいたいという気持ちがあったからかもしれない。本来いてはいけない者がそこにいるためには、なにかをしなければならないと、きよは思い込んでいた。

自分のために、お金をかけて着物や身の回りのものを買うなんてもっての外だ。文を送れば必ず父の目に触れるし、無駄な金を使うなと叱られかねない。それ以上に、父はようやくきよを厄介払いできてせいせいしているはずで、文など見たくもないだろうと思っていた。喜ぶのは清五郎からの文、だが弟は筆無精で文など認めないからそのままにしていたのだ。

けれど、父は兄弟同様、きよのことも気に掛けてくれていた。あえて『特におきよに』と言い添えるほど、心配してくれていた。

自分を『余計者』と決めつけ、身なりもかまわず、家のことを手伝うことでなんとか置いてもらっている、などというのは、僻み根性から来る思い込みだったのだ。もしかしたら父は、そんな娘にかける言葉を見つけられずにいただけかもしれない。

父の思いがけない心情に愕然とするきよに、源太郎はさらに加えた。

「おきよもいろいろあったらしいな。でも、親父さんは親父さんで辛かったみたいだぞ。余所にやろうと決めておふくろさんのところに行ったとき、おまえさん大泣きしたそうだ。きっと、おふくろさんがすごい力で抱え込んだから苦しかったんだろうな。だが、五郎次郎さんに覗き込まれて不意に泣き止んだらしい。そればっかりか、五郎次郎さんの顔を見てにっこり笑ったんだってさ。ありえねえよな」

生まれたばかりの赤ん坊だから、目なんてろくに見えていない。相手が誰かもわからないし、たまたまそのとき笑ったように見えただけに違いない、と源太郎は言う。

「でもな、五郎次郎さん曰く、お釈迦様みたいな笑い顔だったってさ。全部をわかってて、それでいて全部を許してるみたいな……。で、親父さんはそれを見て考えを改めたそうだよ。同じときに、同じ腹から生まれた子をひとりだけ余所にやるなんて間違ってる。どっちも俺の子なのに……って。それで余所にやるのはやめたんだとさ」

「知りませんでした……そんなことちっとも……」

「俺もおまえたちを預かることになって初めて聞いた話だ。きっと今まで誰にも言えなかったんだろう。生まれてから二十年以上経った今になってやっと打ち明けられたに違いない。とにかく一度でも余所にやろうとした自分が許せない。おきよを見るたびに、汚え自分を思い出す。それが辛くて見ないように、関わらないようにしてたって、親父さん泣いてた」

「そうだったんですか……」

「ま、そんなわけで、親父さんがおきよのことを心配してるのは間違いない。今のおまえには、まだ親の気持ちはわからねえかもしれねえがな」

源太郎はそこで父についての話を終わらせ、きよの身なりの算段を始めた。

「そうだ、どこかにさとの若い時分の着物が残っているはずだ。若いとはいっても嫁に来てからのものだから、おまえには地味かもしれない。それでも、継ぎが当たった今の着物よりは見栄えがするはずだ。草履や簪も使ってないのがいくつか……」

あれもこれもと言い出す源太郎を、きよは慌てて止めた。

「とんでもないことです! 私には着道楽もありませんから、今のままでいいんです」

「そうはいかない。おまえはいつだって清五郎のことばっかりだ。心付けをもらったところで、文はともかく自分のものを買ったりしないに決まってる」

「それは……」

図星を指され、きよは言葉に詰まる。

源太郎は、それ見たことかと話を続けた。

「おりょう様は、今後もきっとおまえのことを気にされる。上田様に様子を訊ねるだろうし、ご自身でもいらっしゃるかもしれない。身なりが代わり映えしなかったら、俺たちが心付けを取り上げたんじゃないか、と疑われかねない。そんなのはまっぴらだ」

かといって、おまえが欲しくもない着物や小物を買うわけがないし、無理強いはしたくない。それぐらいなら、さとのものを使ってもらったほうがいい、と源太郎はしきりに遠慮するきよを説く。

「どれもものは悪くないし、手入れはちゃんとしてあるからまだまだ使えるはずだ」

それがいい、そうしようとひとり合点し、源太郎は勝手口から出ていった。

年のせいか、近頃物忘れがひどい、と嘆いていたから、忘れないうちに裏手にある自宅に行き、さとに頼むつもりだろう。いかにも、これで万事解決という表情だった。

一方、きよの気持ちは複雑、というよりも困り果てていた。

五つ上の姉がいたからお下がりはたくさんあったし、姉のものはどれも大店の娘として恥ずかしくないものばかり。何枚かは絹の着物もあり、みすぼらしさなんて無縁だった。母は、お下がりばかりではかわいそうと思ってか、時折着物を買ってあげようと言ってくれたが、いつも断っていた。

江戸に来て長屋暮らしをするにあたって、いかにも大店の娘という着物は不似合いだろうと考え、相応の着物を手に入れた。もちろん古着、それもかなり草臥れていたけれど、嫌だとも思わなかった。余計者の自分にお金をかけるなんてもっての外という思い以上に、もともと身なりを気にしない性格だったのだろう。

着物なんて、暑さ寒さをしのげればいい。使っていいお金があったとしても、破れたり壊れたりしない限り自分の着物や小物に費やす気はなかった。

源太郎は、そんなきよの心をわかっているからこそ、こんな申し出をしてくれたのだろう。

ありがたいことだが、さとから譲られたものを買ったとりょうに言い張るのは辛い。嘘も方便とは言うけれど、できれば嘘はつきたくない。どうしたものか……とまわりを見回したきよは、水桶の脇に置いてあったものに目を留めた。

――そうだ……『自分のために』は、なにも着物や小物とは限らない。自分が使うものならなんだっていいはず。本当に欲しいものを買えばいい!

晴れ晴れした気持ちになったきよは、皿や鉢をしまってある棚に向かう。

確かここに、大きな丼が入っていたはずだ。あれなら座禅豆だけではなく、煮汁もたっぷり入れられる。普段は使わないものだから貸しても大丈夫だろうし、りょうはずいぶん座禅豆を気に入ってくれていたから、きっとまた来てくれる。そのときに器を返してくれるに違いない。

煮汁まで入れると重くなってしまうが、汁さえあれば鍋に移して温め直すこともできる。温かい座禅豆に目を細めるりょうを思い浮かべながら、きよはせっせと丼に豆を移した。

「姉ちゃんって、やっぱり変わってるよな」

翌日、きよに買い物の相談をされた清五郎は、しばらく口をぽかんと開けたあと、呆れたように言った。

「ずいぶん薹が立ってるにしたって、姉ちゃんは女だろ? 着物や小物より砥石が欲しいなんてどうかしてるよ」

薹が立ってる、しかも、ずいぶんって……と口をへの字に曲げそうになったけれど、本当なら嫁に行って子どものひとりやふたり抱いている年頃なことに間違いはない。それをおいても、着物より砥石を欲しがる女は珍しい、というのは当たり前の考えだろう。

「悪かったわね。でも、今使ってる包丁があまり切れないのよ」

「そりゃ、店の包丁とは違うだろ」

「店だけじゃなくて、おっかさんが使ってたのと比べても全然切れないの。きっと手入れが悪いんだわ」

「だったら研ぎ屋に出せばいいじゃないか」

『千川』の包丁は、研ぎ屋に手入れをさせている。弥一郎は自分でも研ぐが、時々は本職に任せなければ、本来の切れ味を保てないと言っている。そうやって気を遣っているからこそ、『千川』の包丁の切れ味はいつも抜群なのだ。

実家の包丁にしても、月に一度や二度は研ぎ屋を呼んでいた。どうして自分で研ぐという考えになるのかわからない、と清五郎は言うのだ。

もっともな道理ではある。そもそも家の包丁の切れ味が多少悪くても、客に出す料理を作っているわけではないのだから支障はない。しかも、まったく切れないわけではない。長屋のおかみさんたちの包丁だって似たり寄ったり、むしろ、きよの包丁よりも切れないぐらいだ。それでも、きよの気は収まらない。家の包丁を使うたびに、切れ味の違いに滅入り、もっと切れる包丁を使いたいという気持ちが高まる。かといって毎月研ぎ屋に頼むのは贅沢すぎる。それならばいっそ、砥石を買って自分で研いでみてはどうか。研ぎ屋や弥一郎が包丁を研いでいるところは何度も見たことがある。門前の小僧でも手入れをしないよりはましだろう――きよは、そんなふうに考えたのである。

清五郎は、きよの話を聞いてさらに呆れた。

「店は店、家は家だろ。同じようにいかないのは当たり前だって思えないの?」

「いっそ、ずっと切れない包丁ばっかり使ってればいいんだろうけど、なまじ店でいい包丁を使うから気になるのよ。それに、砥石だって私が使うものに違いないし、なにより欲しいんだから!」

「わかった、わかった、落ち着け、姉ちゃん。でも、砥石ってどこで売ってるの? 砥石を扱う振売っているの?」

「それがわからないから相談してるの。研ぎ屋さんに訊くにしても、うちの長屋にはせいぜい月に一度しか来てくれないでしょ? あ、そうだ、あんたお店に来る研ぎ屋さんにこっそり訊いてみてくれない?」

『千川』には、孫兵衛長屋よりもずっと頻繁に研ぎ屋が現れる。清五郎は、研ぎ屋のところに包丁を運んだり、研ぎ上がった包丁をしまったりすることもある。そのついでにちょっと訊いてくれれば、ときよは思ったのだ。

「でもさあ……」

そこで清五郎は言葉を切って、考え込んだ。

どうしたのだろうと思っていると、おもむろに首を左右に振った。

「無理だろ。俺が研ぎ屋だったら、砥石の手に入れ方なんて教えたくない。客が自分で研ぎ出したら、商売あがったりじゃないか」

「そう言われればそうかも……」

「だろ? それに自分で研ぐようになったとしても、たまには研ぎ屋に任せたいだろ? 機嫌を損ねるのはよくないよ。料理人ならともかく、自分で手入れしたがる素人なんて、俺は相手にしたくねえ」

下手をすると、長屋に回ってきてくれなくなって、長屋のおかみさんたちにも迷惑をかけかねない。砥石が欲しいにしても、研ぎ屋に知られないようにこっそり手に入れたほうがいい、と清五郎は言った。

「旦那さんか、板長さんに訊いたほうがいいと思う」

「わかってるけど、旦那さんたちに訊いたら、どうかしたらつきっきりで研ぎ方まで教えてくれかねないもの」

ただでさえ、良くしてもらっている。これ以上面倒をかけたくない。どうしてもわからなければ、隣に住んでいるよねにでも訊いてみるつもりだった。よねは、三味線指南の傍ら、子どもに読み書きを教えていて、いろいろなことを知っている。砥石が買えるところだって心得ているはずだ。あるいは長屋の大家、孫兵衛夫婦でもいい。とにかく、源太郎や弥一郎ではない人に訊きたかった。

だが清五郎は、よねや孫兵衛が砥石を使っているはずがない、実際に使っている人に訊くのが一番だ、と譲らない。結局きよは、清五郎と一緒に『千川』に行き、砥石について訊ねることになってしまった。

このところ何度か言葉を交わしたとはいえ、やはり弥一郎には近寄りがたい。せめて源太郎に……という願いも虚しく、ふたりが『千川』に着くなり出くわしたのは弥一郎だった。清五郎が、早速砥石について訊ねる。

「板長さん、砥石ってどこに売ってるんですか?」

「砥石……?」

「姉ちゃんが欲しいって……」

「着物とか簪じゃなくてか?」

弥一郎も、きよが上田の母から心付けをもらった話を聞いたらしい。おそらくそれで身の回りのものを買えと言われたことも知っているのだろう。砥石はどこで買えるのかと訊かれたら驚くに決まっている。

その後、清五郎から子細を聞いた弥一郎は苦笑しながら言った。

「やめておけ」

「どうしてですか?」

「どれほど手入れをしても、なまくらはなまくら、限りがある。それよりもいい包丁を買え」

「でもそれだと手入れが……」

「砥石は店のを使えばいい」

「本当ですか! よかったなあ、姉ちゃん!」

思いもかけぬ申し出に、清五郎は大喜びしている。だが、きよは、針の筵に座らされたような気分だった。

「そんなご迷惑はかけられません……」

ところが弥一郎は、きよがもごもごと口にした言葉を気にも留めず、さらに気が遠くなりそうなことを言い出した。

「気に病むな。おまえも今日から『千川』の料理人だからな」

「料理人⁉」

「年明けから品書きにあの座禅豆を入れる」

「それってまさか、私が作るんですか⁉」

甘みが勝って柔らかい座禅豆を品書きに入れるにしても、作るのは弥一郎だと疑いもしなかった。だが、弥一郎は平然と言う。

「当たり前だ。俺にそんな暇はない。上田様や親父たちが気に入ったのはおまえの座禅豆だし、おまえが作るのが理に適ってる。となると、おまえも『千川』の料理人の端くれだ。店で使うのは無論、家の道具だってそれなりのものを揃えるべきだ。新入りの料理人を仕込むのは俺の役目だし、包丁の扱いはいろはのいだ」

「すげえ! 俺は騙りの料理人だったけど、姉ちゃんは本物になるんだ!」

清五郎は興奮して高い声を上げる。だが、きよにはとんでもない話だとしか思えなかった。

店と同じとまではいかなくても、今までよりずっとよく切れる包丁を手に入れられることは嬉しい。今まで苦労していた大ぶりな大根も南瓜も、すんなり切れるようになるだろう。南瓜は姉弟揃っての大好物だ。ほのかな甘みがなんともいえないし、あの山吹色を見るだけで元気になれそうな気がする。南瓜が食べたいけど切るのが大変だから、なんてためらわずに済む。

だが、それとこれとは話が別だ。そもそも、座禅豆を煮るだけの料理人なんているはずがない。しかも、座禅豆を作るのに包丁なんていらない。それを理由に良い包丁を揃える必要などないのだ。

けれど、弥一郎は、話はこれで終わりと言わんばかりに、板場に入っていく。これから店を開けるまでに、たくさんの仕込み作業があるのだから、いつまでもきよにかまっている暇はないに違いない。

結局、そのまま押し切られ、きよはその日から『座禅豆だけ』を作る料理人となった。

その『座禅豆だけ』がそう長くは続かないことを、きよは知るよしもなかった。

21

あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。

MayonakaTsuki

恋愛

王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

愛された側妃と、愛されなかった正妃

編端みどり

恋愛

隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。

夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。

連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。

正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。

※カクヨムさんにも掲載中

※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります

※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

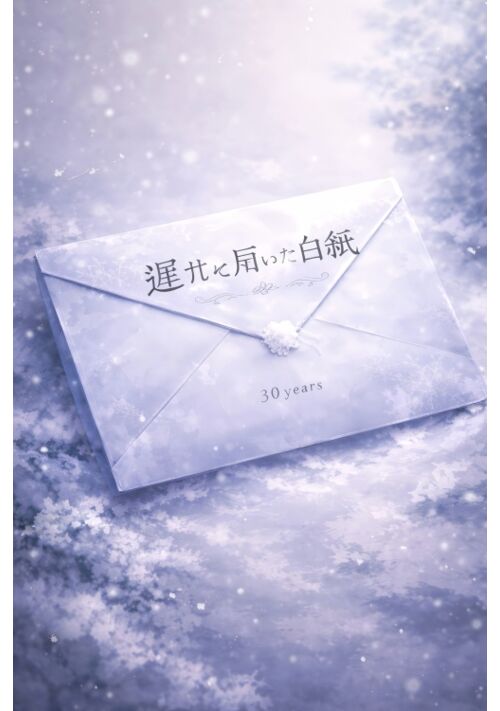

三十年後に届いた白い手紙

RyuChoukan

ファンタジー

三十年前、帝国は一人の少年を裏切り者として処刑した。

彼は最後まで、何も語らなかった。

その罪の真相を知る者は、ただ一人の女性だけだった。

戴冠舞踏会の夜。

公爵令嬢は、一通の白い手紙を手に、皇帝の前に立つ。

それは復讐でも、告発でもない。

三十年間、辺境の郵便局で待ち続けられていた、

「渡されなかった約束」のための手紙だった。

沈黙のまま命を捨てた男と、

三十年、ただ待ち続けた女。

そして、すべてを知った上で扉を開く、次の世代。

これは、

遅れて届いた手紙が、

人生と運命を静かに書き換えていく物語。

「がっかりです」——その一言で終わる夫婦が、王宮にはある

柴田はつみ

恋愛

妃の席を踏みにじったのは令嬢——けれど妃の心を折ったのは、夫のたった一言だった

王太子妃リディアの唯一の安らぎは、王太子アーヴィンと交わす午後の茶会。だが新しく王宮に出入りする伯爵令嬢ミレーユは、妃の席に先に座り、殿下を私的に呼び、距離感のない振る舞いを重ねる。

リディアは王宮の礼節としてその場で正す——正しいはずだった。けれど夫は「リディア、そこまで言わなくても……」と、妃を止めた。

「わかりました。あなたには、がっかりです」

微笑んで去ったその日から、夫婦の茶会は終わる。沈黙の王宮で、言葉を失った王太子は、初めて“追う”ことを選ぶが——遅すぎた。

王子を身籠りました

青の雀

恋愛

婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。

王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。

再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。

婚約破棄された令嬢が記憶を消され、それを望んだ王子は後悔することになりました

kieiku

恋愛

「では、記憶消去の魔法を執行します」

王子に婚約破棄された公爵令嬢は、王子妃教育の知識を消し去るため、10歳以降の記憶を奪われることになった。そして記憶を失い、退行した令嬢の言葉が王子を後悔に突き落とす。

冷遇王妃はときめかない

あんど もあ

ファンタジー

幼いころから婚約していた彼と結婚して王妃になった私。

だが、陛下は側妃だけを溺愛し、私は白い結婚のまま離宮へ追いやられる…って何てラッキー! 国の事は陛下と側妃様に任せて、私はこのまま離宮で何の責任も無い楽な生活を!…と思っていたのに…。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる

本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。

このユーザをミュートしますか?

※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。

※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。

※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。