18 / 224

2巻

2-2

しおりを挟む

『役に入るのはいい。けど、何かの拍子に囚われてしまう時があるんだ……抜け出せなくなる時が。だから、見極めなくてはいけないよ……囚われない一歩手前で足を止める……大事なことだ。見てる人達に夢を見せるには、そのギリギリまで近付かないといけないから、難しいよね』

楽しそうに笑った父が、とても綺麗だったのを思い出した。

『いいかい、クラルス。吟遊詩人も踊り子も、独りで生きていけるように見えるけれど、ずっと独りではいけない。もし役に入り込んでしまっても、現実に戻してくれる人を見つけなさい。君は、私達の血が濃いみたいだからね』

困ったようにも見える表情で、優しく微笑んで、頭を撫でてくれた父。その姿はずっとクラルスの心の片隅にあり続けた。だから、見つけなくちゃと、焦っていたのかもしれないと今ならば思う。

「あの時は、本当にこの人が唯一の人だと思ってたから、それを否定する気はないの。時が人を変えるってことは、私もよく知ってる」

「ああ……人は変わる」

それはとても残酷だが、時にはとても嬉しいものだ。変わることが当たり前だと、大人になれば分かる。

「だから、あの時は、あの人で良かったの。今は違うってだけ。父さんは母さんが唯一だった。けど、私は違うの。今は……フィルなんだと思う。フィルは……本当の私……仮面が取れた時の、情けない私を知ってる」

第二夫人としての仮面を取ってくれたのは息子のフィルズだ。そして、沢山の仮面を被ることで分からなくなっていた自分を見つけてくれた。

「私ね……多分、父さん達と別れた時には、もう仮面を付けてたの。『独りで旅する吟遊詩人と踊り子』っていう、仮面を……」

「……」

強くなくてはならなかった。色んなものに警戒もしていた。

「『明るく楽しい天真爛漫な女の子』ってね、独りの時には憎まれにくいって知ってるから、今でもたまに出ちゃう」

「お前は……無理してるように見えないからな」

「やっぱ、気付いてた?」

「まあな……けど、リーリルが言っていた……若い頃の心や仕草は忘れないようにしてるって……冷めた大人ほど、面白くないものはないってな」

「そうっ。夢も希望も諦めた、煤けた大人にはなりたくないのよ! だって、私は夢を与える踊り子で、希望を教える吟遊詩人だものっ」

いつだって、新しいものに目を向けて、挑戦する心を忘れてはならない。何かに心を動かされる感覚を忘れてはならないというのが、父母の教えだ。それが周りにも伝わるように生きる。人の心を動かせるように。それがクラルスの理想とする生き方だった。

「けどね……最近は全然ダメなの。『フィル君のお母さん』って役が難しいのよ」

「……演じたいのか……?」

「だってっ、フィルのお母さんって今更要らなくない⁉ あの子、ほとんど一人で生きてきたのよ? 私、閉じこもってたしっ。演じてでも居場所を勝ち取らないとっ、捨てられちゃう!」

絶望したような顔をするクラルス。これは多分本気だとルイリは察する。

「……息子相手に何考えてんだ……まるで夫に捨てられないように頑張る妻だな……いや、逆か?」

「それじゃんっ⁉ やだっ、恥ずかしいっ。でもダメ! 諦めたらそこで終わっちゃうのよ! 始めたからには、きちんと最後まで演らないと!」

「……フィルにならバレるぞ……」

フィルズには色々と鋭いところがあるとルイリも分かっている。きっと、そうしてクラルスが母親をやろうとしているのにも気付くだろう。

「それもあるのよっ! ウチの子天才! やっぱり、早急に頼りになる父親を作らないとっ。神殿長さんは了承してくれたけど、一人じゃダメよ……後見人とか、いざという時に頼りにできる人は、三人でも少ないわっ。ってことで、ルイリお兄さん! フィルのパパになって!」

「……何人作る気だ……」

ルイリも勘違いしたりはしない。再婚相手を欲しがっているのではなく、純粋にクラルスが息子の後見人をと考えているのは分かった。

「とりあえずこの国で五人くらい? あ~、この国の国王や他の貴族との繋がりを作ってなかったのが悔やまれるわ……隣の国ならいけるんだけど……」

「お前……パトロン多かったもんな……」

「ほとんど世界制覇してる父さんと母さんにはまだまだ及ばないわよ」

「……本当……吟遊詩人と踊り子ってのは……凄いな……流民の方が最強じゃないか……」

「流民だからこそ、その土地での安全確保は大事なのっ。分かるでしょう?」

「……ああ……」

多くの人々が国を持たない者として流民をバカにするが、彼らほど自由で、強かな者はいない。

「とりあえず、色々と計画を練らないとね~。うん。考え出したらお腹空いちゃった。これ、買ってきたのっ。食べよっ」

フィルズお手製の斜めがけのバッグはマジックバッグで、その中からギルドに来るまでに買ったフィルズ監修のパンを取り出す。クラルスは、毎食このパンだけで良いと言うほど気に入っていた。

「……ふっ、本当、変わらないな。野菜嫌いは直ったか?」

「うっ……だって、あんまり食べるってことに興味なかったんだもの……食べられるわよ? 大人だもん。ちゃんと……食べるわよ……」

「母親頑張れ」

「これっ、母親としてはダメなやつなの⁉」

「好き嫌いはダメだろ」

「うわんっ。もう最初っからダメじゃんっ」

頭を抱えるクラルスは今、仮面など付けていないのだと、自分では気付いていない。それが楽しくて、面白いとルイリは笑う。

「まあ、ゆっくりやれ」

本当の母親としても、成長はまだまだこれからなのだから。

◆ ◆ ◆

公爵領都の北の大門には、森で怪我人が出るなどする関係から、治療のために神官が控えていることが多い。

日が落ち切る前に門まで辿り着いたフィルズとマグナ。ギリギリまで運んでくれたビズは森に帰り、今は二人と赤子だけだ。

大きな箱を抱えて歩いて来た少年二人に、門番達は警戒しながらも驚いていた。

「っ、え⁉ ちょっ、何持って帰って来た⁉」

「フィル? なんでマジックバッグに入れ……っ、まさか……し、神官様! 神官様を呼んでくれ!」

フィルズは普通、獲物をマジックバッグに入れて持ち帰って来る。これが稼いでいる冒険者という証明だった。門番達は、冒険者達とも交流があり、フィルズのことも冒険者になって間もない頃から知っている。ある時からこのバッグを持っていることも、もちろん把握していた。そんなマジックバッグに入らないものは何なのか。前例を門番達は知っている。

予想しながらも駆け寄り、フィルズとマグナの抱える箱の中を覗き込んで彼らは頭を抱えた。

「やっぱり~ぃぃ……ってか六人も⁉」

「声が大きい……」

「悪いっ」

フィルズの注意に、すかさず謝ってくれるいい人達だ。そして、子ども好きだった。

彼らはフィルズが度々森から捨て子を拾ってくるのをよく知っていた。

「くっ、なんでこんな可愛いのをっ……っ」

「なんだこの可愛い生き物はっ……っ、ちっさっ」

「あ~、娘の小さい頃を思い出す~。可愛いっ……」

「「……」」

フィルズとマグナは、いつの間にか赤子達が並ぶ箱を、門番達に持って行かれていた。彼らは箱を持つと顔を見合わせる。

「えっ、軽っ、え? あ……うん」

「うん、なるほど。このまま教会だな。俺運ぶわ」

「そんじゃ俺も」

思いのほか軽い箱に首を傾げた門番達だったが、すぐに受け入れる。フィルズが作る道具には不思議な力があってもおかしくない、と分かっているのだ。彼らはその技術を貴族の目から隠さねばならないことも理解している。

そんな人達に言っておかなくては、とフィルズは一つ報告することにした。そう思って彼が懐から取り出したのは、今日更新されたばかりのギルドカードだ。

門を出入りする際はこれを門番に見せるのが規則となっている。とはいえ、出る時はほとんど顔パスで、カードも物があるぞと見せるだけだったため、恐らく更新内容は認知されていない。

「俺、四級になった」

「「「っ、早っ」」」

箱を持ったまま驚く門番達。しかし、すぐに良しと頷いた。

「四級か~。そこまで上がれば一安心だな~」

「フィルは顔もいいから、どっかの貴族に連れ去られたりしないか心配だったんだよ。でも四級の冒険者ともなれば、反撃されても自業自得って判断されるからな。あ、半殺し手前までにしとけよ? 死なすとさすがにしょっ引かれるから。あと心は遠慮なく折ったれ」

「俺らも楽になるわ。よくやった!」

大歓迎された。それも半殺しまで推奨。

四級の冒険者は教会の後見も得られ、発言力も高い。貴族も下手に喧嘩を売ろうとは考えない。上級冒険者となれば、時には貴族の不正などの調査も国から依頼されることがある。これは、国としても公正であると民にアピールするためだった。何より上級冒険者として認められる四級以上は、何かあった場合の国の守り手でもあるのだ。

フィルズにとってはもう一つ嬉しいことに、珍しい物を好む貴族に守護獣を奪われる心配もなくなる。王侯貴族も手出しできなくなるというわけだ。

そして、ギルドだけでなく教会にも認められた冒険者となると、その冒険者が味方する貴族や国は正しい行いをしていると判断される基準にもなっていた。

「そんなに安心されるとは……」

心からほっとした様子の門番達。彼らに呼ばれてやって来た神官は、この場で赤子達の健康チェックをするらしく、箱を下に下ろす。神官は若いが立場がかなり上の人だった。

その間に門番達も、持ち場を離れる人員の調整をするようだ。慌ただしく持ち場に戻る者と、この場に残って教会に向かう者で分かれた。そのうちの、後者に振り分けられた門番二人が吐露する。

「お前なあ……もう少し見た目とか気にした方がいいぞ?」

「そうそう。王都だったら、出歩き出した頃には拐かされてたからな?」

「お前、口悪いしな。気も強いし、貴族相手でも平気で悪態吐くだろ」

「不敬罪だとかって殺されてても文句言えなかったんだぞ?」

「……王都……物騒だな……」

フィルズはそう言って眉を寄せる。それが予想できるくらい横暴な貴族がいるのかと思うと、この国は大丈夫なのかと考えずにはいられない。

「いや、それくらいフィルが美人だってことだよ。そんな貴族ばっかじゃねえから心配すんな」

「悪いのに目を付けられそうなくらい目立つってこと。貴族がそんなんばっかだったら、困んだろ。隣の辺境伯なんて出来た人だぜ? 国境付近の貴族はまともなのが多い。そういうのが上の方にもいるから、教会も撤収してないだろ?」

「あ~、な。マジで腐ってんのが多いと、教会が国を見捨てるもんな。あ、悪い意味じゃねえっすよ?」

門番が神官に断りを入れれば、しゃがんで赤子を見ていたその神官は笑って返した。

「分かっていますよ。大丈夫です。保護対象がこの国はまだ少ないですから。少なくとも今の十倍に増えないと撤収指示は出ませんよ。それに、その前に教会から冒険者へ調査を依頼しますしね」

教会は逃げ込んでくる者を保護する役割を負っている。フィルズが連れて来るような孤児はもちろん、事情次第では訳ありの貴族を引き取ることもある。

そして教会が国から引き揚げることは、神が国として認めないということを意味する。民も散り散りになるため、国の終わり方としては不名誉極まりない。とはいえ神官の言った通り、撤収に至る前段階があるので、それは警告としても認識され、国も動く。

神官の話をずっと黙って聞いていたマグナが問いかける。

「その……調査は、私でもお願いできますか?」

「え? さすがに何か証拠なり根拠なりがないと、庶民ではね……もちろん、悪評が積み重なれば、それが証拠の一つになりますけど……」

教会は、国さえ糾弾できる力を持っている。だからこそ慎重に、確実な証拠がなければ動けないのだ。よって、保護対象者の数である程度の確度を測っている。

「私は、マグナ・ケルミートと申します。ケルミート男爵の第一子です。ここにっ、ここに、男爵家を糾弾できるだけの証拠がありますっ。どうかっ、どうか男爵領に住む人達をっ、助けてください!」

マグナは深く頭を下げた。その悲痛な訴えに、神官は目を丸くしながらも、すぐに立ち上がって居住まいを正し、マグナの前に立った。

「分かりました。副神官長であるわたくし、ジラルが承ります。まずは教会へ。ご心配なく、ここには神官長ではなく神殿長がおります。すぐに対応いたしましょう」

「っ、ありっ、ありがとうございます!」

神官長より上、一つの国の全ての教会をまとめる権限を持つのが『神殿長』だ。必ずしも王都の教会ではなく、その国の中で最も神の力が強い土地の教会にいるらしい。ここは告発するには一番良い場所だった。

「良かったな。マグナ」

「うんっ。ありがとうっ。ありがとう、フィルっ」

「おうっ」

フィルズはニッと笑って応えた。そして、マグナと赤子は自分が連れて来たのだからきちんと教会や孤児院まで付き添うと伝えれば、副神官長ジラルは嬉しそうに破顔してフィルズの頭を撫でた。

「フィルは本当にいい子だね」

「……ジラル兄はすぐ褒める……」

「褒めるべきところの方が、フィルは多いからいけない」

「俺のせいかよ……」

「良いことだよね?」

フィルズと古くからの知り合いであるジラルの見た目は二十頃。しかし、実年齢は恐らく見た目より十は上だろう。神官は神の加護が強く、更には、そんな神の力が満ちる教会にいることで、寿命が一般の人より長くなりやすい。とはいえ、それはほんの一部のため、真偽のほどは一般的には知られていなかった。どう見ても若い彼が副神官長だ。人によっては、色々言う者もいる。それに、ジラルは教皇の甥らしい。心無い者達が、親族の権威による采配だと言う。

だが、教会の者は分かっていた。そもそも教皇は実力で選ばれる。血でもなく、支持率でもない。どれだけ神から認められているか。それだけだ。だからこそ、他の立場でも血によって選ばれることはほぼない。

ジラルは真面目なところがある。神が降りてきたと狂喜乱舞する彼の叔父や、気まぐれに教会を抜け出して子どもと追いかけっこをして帰って来る神殿長を見て育ったからだろうか。落ち着きがあり、子どもから大人まで人気があった。

ジラルに促され、フィルズ達は教会への移動を始める。

「……副神官長が、こんな頻繁に出歩いていいのかよ」

「わたしはまだ若いつもりだからね」

フィルズのぼやきにジラルがニコリと笑えば、珍しそうに町を見回しながら隣を歩いていたマグナが問いかける。

「おいくつなんですか? あっ、すみません……」

つい聞いてしまったという様子のマグナに、ジラルはクスリと笑った。

「お恥ずかしながら、今年でようやく三十二です」

「「「っ、さんっ」」」

マグナだけでなく、門番達も驚いて声を詰まらせる。フィルズも予想していたとはいえ、実際に聞くとさすがに驚く。

「十は余裕でサバ読めるな」

「神官はあまり年齢を口にしないから」

「それ、信じてもらえない場合が多いからだろ」

「そうだね」

爽やかな笑顔で肯定していた。

「そうだ。孤児院に来るなら、フィルにあの子達を会わせないとね。本当は教会に来たら、毎回会って欲しいんだけど」

「あの子達って……ああ、預けた……」

「そう。こうして今までに連れて来た子達」

エン達はこれまでにも何度か子どもを保護している。フィルズは、仕事で外に出るついでに、二日か三日に一度はエン達に会いに行っていた。エン達はその時に、赤子や幼児を一人、二人連れて来ることがあった。まるで、褒めて欲しくて何かを持って来る犬のように。

今回は、フィルズが前回会ってから間が空いてしまったために、エン達は自分達だけで何とかしようと、洞窟に赤子を連れ込んでいたのだ。

ジラルはフィルズから預かった子ども達の話を続ける。

「一番上の子は二歳になるかな。喋れるようになった子達もいるからね。成長を見てもらわないと」

「いや……俺、親じゃねえし別に……」

「でもあの子達、フィルが教会に来る時、決まって嬉しそうにするよ? 何か感じてるみたいに。それで孤児院に寄らずに帰ってしまうと、凄く泣くんだよ」

「……なんだそれ……」

特殊能力か何かかと、フィルズは顔を顰めた。

「子どもは感覚が鋭いから」

「……何に反応してんだ?」

「最近、私も分かるような気がするんだよね……アレだよ」

「ん?」

ジラルは他に聞かれないように、フィルズに耳打ちする。

「……神気。最初は私にも何の気配か分からなかった。でも、反応の仕方が、叔父上に似てる子がいて、ああ、コレかと」

「……困るじゃん……」

誰がと言えば、主に神が。神気というのは神特有の気配のようなものだ。神々は時折お忍びでフィルズの元へ遊びに来るが、その気配を察知されているらしい。このままではますます内緒で降りて来られなくなる。

「そう? でも、お陰でフィルが受けた加護の強さの違いがよく分かるようになったよ」

フィルズは複数の神の加護を受けているが、その強さは均等というわけではない。

「……それ、隠すとか……」

「隠す……できるといいね?」

「……」

何で隠すのかと不思議そうだ。神官としては、加護の強さは隠すものではなく、受け入れるものなのだろう。これ以降は、一般的な感覚の話のようで、ジラルは普通の声量に戻す。

「あと、フィル君の魔力かな」

「魔力……?」

「ええ。なんだかとっても心地いいんだよ。恐らく、魔力制御が凄く上手いんだろうね。揺れが少ないんだ」

「揺れ?」

「そう。魔力変換の流れが常に一定みたいだ。歩く速さによっても、人はその流れが乱れる。朝と夜でも普通は違うものだ。呼吸と同じで、疲れている時とそうでない時も違うんだけど……フィル君は本当にいつでも一定なんだよね。だから不快さが感じられないんだ」

「……へえ……」

自覚なしだ。だが、そう指摘されると、なんとなく分かる気がした。

「もっと細かい感覚で捉えられる神官は、放出される魔力の質で人の識別もできるよ。魔力の揺れからその人の体の状態も読み取ることも可能らしいから」

改めて魔力を感じ取ると、確かに人によって波や感じ方が違う。そんなフィルズを見て、ジラルは笑う。

「何か分かったのかな。人によって魔力の持つ波紋も違うから、ギルドカードの識別や所有者権限を付けるのにも使われるよね」

「……」

なるほどと頷きながらも、フィルズはなぜジラルがこれを口にしたのか、理由に思い当たった。

「……何か言われたのか……?」

「分かる?」

「なんとなく……」

「さすがフィル君……そう。今のは、アクラス様とキュラス様からの御言葉だ。で、これはお二方からの伝言。『上手く使いなさい』だそうです」

「……分かった……」

エン達の洞窟に滞在していた時、様子を見に降りて来た主神リザフトから、フィルズは頼み事をされた。それは神気を察知されない結界を作って欲しいというもの。周囲のことを気にせずに遊びに来たいそうだ。

魔法を司る神アクラスからの言葉は、その結界作りへのヒントだろう。それと、知恵の女神であるキュラスからの言葉の意味は恐らく、教会や神官を上手く使えということ。

フィルズが新たに生み出したり、再現したりした技術は、そのまま個人で表に出すのは危険だ。だから、教会からということでワンクッション置いて広げろと伝えたいのだろう。

「……わざわざ伝言か……」

フィルズに直接会いに来て伝えれば良いのに、それをしないのだ。手を離せない何かがあったということだろう。主に、他の神の抜け駆けを注意するとかだ。

「……リザフト……」

やはりリザフトのそれがバレたのだろう。あの森の洞窟で、ハナの能力である結界によって、神気が漏れないことを良いことに顕現し、フィルズの食事まで堪能したことが。今頃、正座でもさせられていそうだ。

「ところでフィル君。わたしからもお願いが」

「なんだ?」

「飲み物やスープを温められる水筒のような入れ物を作っていたでしょう? それを早めに広めてもらえないかな」

「……他からも言われてるから別にいいけど……何か困ってんの?」

こういった要望をジラルが出すのは珍しい。中々お願いもしてくれないのだ。だから、今回もきっとジラルの都合ではないだろう。

「幼い子が多くなったから、ミルクを個別に温められたら嬉しいなと」

「……悪かった……」

間違いなくフィルズが悪い。この一年ほどで、一気に乳児、幼児が増えたのだ。一番手の掛かる年代だ。手が回らなくなっている。

「いいんだよ」

「いや……すぐそれ用のを用意する。あと……ジラル兄達にも、少しの空き時間でお茶できるようにカップも」

「それは……うれしいよ。ありがとうフィル君」

「……おう……」

そうして、二日後には神官達の多くに『マイボトル』や『マイカップ』が普及した。

更にひと月もすると、一般家庭にも『マイカップ』が、冒険者達や商人の間では『マイボトル』を持つのがブームになった。

火を用意して湯をわざわざ沸かさなくても、ほんの少しの魔力や魔石で温度も自由自在に調節できるこの『マイボトル』は、パンとは違い、急速に王都や他国まで販路が広がっていったのだ。

楽しそうに笑った父が、とても綺麗だったのを思い出した。

『いいかい、クラルス。吟遊詩人も踊り子も、独りで生きていけるように見えるけれど、ずっと独りではいけない。もし役に入り込んでしまっても、現実に戻してくれる人を見つけなさい。君は、私達の血が濃いみたいだからね』

困ったようにも見える表情で、優しく微笑んで、頭を撫でてくれた父。その姿はずっとクラルスの心の片隅にあり続けた。だから、見つけなくちゃと、焦っていたのかもしれないと今ならば思う。

「あの時は、本当にこの人が唯一の人だと思ってたから、それを否定する気はないの。時が人を変えるってことは、私もよく知ってる」

「ああ……人は変わる」

それはとても残酷だが、時にはとても嬉しいものだ。変わることが当たり前だと、大人になれば分かる。

「だから、あの時は、あの人で良かったの。今は違うってだけ。父さんは母さんが唯一だった。けど、私は違うの。今は……フィルなんだと思う。フィルは……本当の私……仮面が取れた時の、情けない私を知ってる」

第二夫人としての仮面を取ってくれたのは息子のフィルズだ。そして、沢山の仮面を被ることで分からなくなっていた自分を見つけてくれた。

「私ね……多分、父さん達と別れた時には、もう仮面を付けてたの。『独りで旅する吟遊詩人と踊り子』っていう、仮面を……」

「……」

強くなくてはならなかった。色んなものに警戒もしていた。

「『明るく楽しい天真爛漫な女の子』ってね、独りの時には憎まれにくいって知ってるから、今でもたまに出ちゃう」

「お前は……無理してるように見えないからな」

「やっぱ、気付いてた?」

「まあな……けど、リーリルが言っていた……若い頃の心や仕草は忘れないようにしてるって……冷めた大人ほど、面白くないものはないってな」

「そうっ。夢も希望も諦めた、煤けた大人にはなりたくないのよ! だって、私は夢を与える踊り子で、希望を教える吟遊詩人だものっ」

いつだって、新しいものに目を向けて、挑戦する心を忘れてはならない。何かに心を動かされる感覚を忘れてはならないというのが、父母の教えだ。それが周りにも伝わるように生きる。人の心を動かせるように。それがクラルスの理想とする生き方だった。

「けどね……最近は全然ダメなの。『フィル君のお母さん』って役が難しいのよ」

「……演じたいのか……?」

「だってっ、フィルのお母さんって今更要らなくない⁉ あの子、ほとんど一人で生きてきたのよ? 私、閉じこもってたしっ。演じてでも居場所を勝ち取らないとっ、捨てられちゃう!」

絶望したような顔をするクラルス。これは多分本気だとルイリは察する。

「……息子相手に何考えてんだ……まるで夫に捨てられないように頑張る妻だな……いや、逆か?」

「それじゃんっ⁉ やだっ、恥ずかしいっ。でもダメ! 諦めたらそこで終わっちゃうのよ! 始めたからには、きちんと最後まで演らないと!」

「……フィルにならバレるぞ……」

フィルズには色々と鋭いところがあるとルイリも分かっている。きっと、そうしてクラルスが母親をやろうとしているのにも気付くだろう。

「それもあるのよっ! ウチの子天才! やっぱり、早急に頼りになる父親を作らないとっ。神殿長さんは了承してくれたけど、一人じゃダメよ……後見人とか、いざという時に頼りにできる人は、三人でも少ないわっ。ってことで、ルイリお兄さん! フィルのパパになって!」

「……何人作る気だ……」

ルイリも勘違いしたりはしない。再婚相手を欲しがっているのではなく、純粋にクラルスが息子の後見人をと考えているのは分かった。

「とりあえずこの国で五人くらい? あ~、この国の国王や他の貴族との繋がりを作ってなかったのが悔やまれるわ……隣の国ならいけるんだけど……」

「お前……パトロン多かったもんな……」

「ほとんど世界制覇してる父さんと母さんにはまだまだ及ばないわよ」

「……本当……吟遊詩人と踊り子ってのは……凄いな……流民の方が最強じゃないか……」

「流民だからこそ、その土地での安全確保は大事なのっ。分かるでしょう?」

「……ああ……」

多くの人々が国を持たない者として流民をバカにするが、彼らほど自由で、強かな者はいない。

「とりあえず、色々と計画を練らないとね~。うん。考え出したらお腹空いちゃった。これ、買ってきたのっ。食べよっ」

フィルズお手製の斜めがけのバッグはマジックバッグで、その中からギルドに来るまでに買ったフィルズ監修のパンを取り出す。クラルスは、毎食このパンだけで良いと言うほど気に入っていた。

「……ふっ、本当、変わらないな。野菜嫌いは直ったか?」

「うっ……だって、あんまり食べるってことに興味なかったんだもの……食べられるわよ? 大人だもん。ちゃんと……食べるわよ……」

「母親頑張れ」

「これっ、母親としてはダメなやつなの⁉」

「好き嫌いはダメだろ」

「うわんっ。もう最初っからダメじゃんっ」

頭を抱えるクラルスは今、仮面など付けていないのだと、自分では気付いていない。それが楽しくて、面白いとルイリは笑う。

「まあ、ゆっくりやれ」

本当の母親としても、成長はまだまだこれからなのだから。

◆ ◆ ◆

公爵領都の北の大門には、森で怪我人が出るなどする関係から、治療のために神官が控えていることが多い。

日が落ち切る前に門まで辿り着いたフィルズとマグナ。ギリギリまで運んでくれたビズは森に帰り、今は二人と赤子だけだ。

大きな箱を抱えて歩いて来た少年二人に、門番達は警戒しながらも驚いていた。

「っ、え⁉ ちょっ、何持って帰って来た⁉」

「フィル? なんでマジックバッグに入れ……っ、まさか……し、神官様! 神官様を呼んでくれ!」

フィルズは普通、獲物をマジックバッグに入れて持ち帰って来る。これが稼いでいる冒険者という証明だった。門番達は、冒険者達とも交流があり、フィルズのことも冒険者になって間もない頃から知っている。ある時からこのバッグを持っていることも、もちろん把握していた。そんなマジックバッグに入らないものは何なのか。前例を門番達は知っている。

予想しながらも駆け寄り、フィルズとマグナの抱える箱の中を覗き込んで彼らは頭を抱えた。

「やっぱり~ぃぃ……ってか六人も⁉」

「声が大きい……」

「悪いっ」

フィルズの注意に、すかさず謝ってくれるいい人達だ。そして、子ども好きだった。

彼らはフィルズが度々森から捨て子を拾ってくるのをよく知っていた。

「くっ、なんでこんな可愛いのをっ……っ」

「なんだこの可愛い生き物はっ……っ、ちっさっ」

「あ~、娘の小さい頃を思い出す~。可愛いっ……」

「「……」」

フィルズとマグナは、いつの間にか赤子達が並ぶ箱を、門番達に持って行かれていた。彼らは箱を持つと顔を見合わせる。

「えっ、軽っ、え? あ……うん」

「うん、なるほど。このまま教会だな。俺運ぶわ」

「そんじゃ俺も」

思いのほか軽い箱に首を傾げた門番達だったが、すぐに受け入れる。フィルズが作る道具には不思議な力があってもおかしくない、と分かっているのだ。彼らはその技術を貴族の目から隠さねばならないことも理解している。

そんな人達に言っておかなくては、とフィルズは一つ報告することにした。そう思って彼が懐から取り出したのは、今日更新されたばかりのギルドカードだ。

門を出入りする際はこれを門番に見せるのが規則となっている。とはいえ、出る時はほとんど顔パスで、カードも物があるぞと見せるだけだったため、恐らく更新内容は認知されていない。

「俺、四級になった」

「「「っ、早っ」」」

箱を持ったまま驚く門番達。しかし、すぐに良しと頷いた。

「四級か~。そこまで上がれば一安心だな~」

「フィルは顔もいいから、どっかの貴族に連れ去られたりしないか心配だったんだよ。でも四級の冒険者ともなれば、反撃されても自業自得って判断されるからな。あ、半殺し手前までにしとけよ? 死なすとさすがにしょっ引かれるから。あと心は遠慮なく折ったれ」

「俺らも楽になるわ。よくやった!」

大歓迎された。それも半殺しまで推奨。

四級の冒険者は教会の後見も得られ、発言力も高い。貴族も下手に喧嘩を売ろうとは考えない。上級冒険者となれば、時には貴族の不正などの調査も国から依頼されることがある。これは、国としても公正であると民にアピールするためだった。何より上級冒険者として認められる四級以上は、何かあった場合の国の守り手でもあるのだ。

フィルズにとってはもう一つ嬉しいことに、珍しい物を好む貴族に守護獣を奪われる心配もなくなる。王侯貴族も手出しできなくなるというわけだ。

そして、ギルドだけでなく教会にも認められた冒険者となると、その冒険者が味方する貴族や国は正しい行いをしていると判断される基準にもなっていた。

「そんなに安心されるとは……」

心からほっとした様子の門番達。彼らに呼ばれてやって来た神官は、この場で赤子達の健康チェックをするらしく、箱を下に下ろす。神官は若いが立場がかなり上の人だった。

その間に門番達も、持ち場を離れる人員の調整をするようだ。慌ただしく持ち場に戻る者と、この場に残って教会に向かう者で分かれた。そのうちの、後者に振り分けられた門番二人が吐露する。

「お前なあ……もう少し見た目とか気にした方がいいぞ?」

「そうそう。王都だったら、出歩き出した頃には拐かされてたからな?」

「お前、口悪いしな。気も強いし、貴族相手でも平気で悪態吐くだろ」

「不敬罪だとかって殺されてても文句言えなかったんだぞ?」

「……王都……物騒だな……」

フィルズはそう言って眉を寄せる。それが予想できるくらい横暴な貴族がいるのかと思うと、この国は大丈夫なのかと考えずにはいられない。

「いや、それくらいフィルが美人だってことだよ。そんな貴族ばっかじゃねえから心配すんな」

「悪いのに目を付けられそうなくらい目立つってこと。貴族がそんなんばっかだったら、困んだろ。隣の辺境伯なんて出来た人だぜ? 国境付近の貴族はまともなのが多い。そういうのが上の方にもいるから、教会も撤収してないだろ?」

「あ~、な。マジで腐ってんのが多いと、教会が国を見捨てるもんな。あ、悪い意味じゃねえっすよ?」

門番が神官に断りを入れれば、しゃがんで赤子を見ていたその神官は笑って返した。

「分かっていますよ。大丈夫です。保護対象がこの国はまだ少ないですから。少なくとも今の十倍に増えないと撤収指示は出ませんよ。それに、その前に教会から冒険者へ調査を依頼しますしね」

教会は逃げ込んでくる者を保護する役割を負っている。フィルズが連れて来るような孤児はもちろん、事情次第では訳ありの貴族を引き取ることもある。

そして教会が国から引き揚げることは、神が国として認めないということを意味する。民も散り散りになるため、国の終わり方としては不名誉極まりない。とはいえ神官の言った通り、撤収に至る前段階があるので、それは警告としても認識され、国も動く。

神官の話をずっと黙って聞いていたマグナが問いかける。

「その……調査は、私でもお願いできますか?」

「え? さすがに何か証拠なり根拠なりがないと、庶民ではね……もちろん、悪評が積み重なれば、それが証拠の一つになりますけど……」

教会は、国さえ糾弾できる力を持っている。だからこそ慎重に、確実な証拠がなければ動けないのだ。よって、保護対象者の数である程度の確度を測っている。

「私は、マグナ・ケルミートと申します。ケルミート男爵の第一子です。ここにっ、ここに、男爵家を糾弾できるだけの証拠がありますっ。どうかっ、どうか男爵領に住む人達をっ、助けてください!」

マグナは深く頭を下げた。その悲痛な訴えに、神官は目を丸くしながらも、すぐに立ち上がって居住まいを正し、マグナの前に立った。

「分かりました。副神官長であるわたくし、ジラルが承ります。まずは教会へ。ご心配なく、ここには神官長ではなく神殿長がおります。すぐに対応いたしましょう」

「っ、ありっ、ありがとうございます!」

神官長より上、一つの国の全ての教会をまとめる権限を持つのが『神殿長』だ。必ずしも王都の教会ではなく、その国の中で最も神の力が強い土地の教会にいるらしい。ここは告発するには一番良い場所だった。

「良かったな。マグナ」

「うんっ。ありがとうっ。ありがとう、フィルっ」

「おうっ」

フィルズはニッと笑って応えた。そして、マグナと赤子は自分が連れて来たのだからきちんと教会や孤児院まで付き添うと伝えれば、副神官長ジラルは嬉しそうに破顔してフィルズの頭を撫でた。

「フィルは本当にいい子だね」

「……ジラル兄はすぐ褒める……」

「褒めるべきところの方が、フィルは多いからいけない」

「俺のせいかよ……」

「良いことだよね?」

フィルズと古くからの知り合いであるジラルの見た目は二十頃。しかし、実年齢は恐らく見た目より十は上だろう。神官は神の加護が強く、更には、そんな神の力が満ちる教会にいることで、寿命が一般の人より長くなりやすい。とはいえ、それはほんの一部のため、真偽のほどは一般的には知られていなかった。どう見ても若い彼が副神官長だ。人によっては、色々言う者もいる。それに、ジラルは教皇の甥らしい。心無い者達が、親族の権威による采配だと言う。

だが、教会の者は分かっていた。そもそも教皇は実力で選ばれる。血でもなく、支持率でもない。どれだけ神から認められているか。それだけだ。だからこそ、他の立場でも血によって選ばれることはほぼない。

ジラルは真面目なところがある。神が降りてきたと狂喜乱舞する彼の叔父や、気まぐれに教会を抜け出して子どもと追いかけっこをして帰って来る神殿長を見て育ったからだろうか。落ち着きがあり、子どもから大人まで人気があった。

ジラルに促され、フィルズ達は教会への移動を始める。

「……副神官長が、こんな頻繁に出歩いていいのかよ」

「わたしはまだ若いつもりだからね」

フィルズのぼやきにジラルがニコリと笑えば、珍しそうに町を見回しながら隣を歩いていたマグナが問いかける。

「おいくつなんですか? あっ、すみません……」

つい聞いてしまったという様子のマグナに、ジラルはクスリと笑った。

「お恥ずかしながら、今年でようやく三十二です」

「「「っ、さんっ」」」

マグナだけでなく、門番達も驚いて声を詰まらせる。フィルズも予想していたとはいえ、実際に聞くとさすがに驚く。

「十は余裕でサバ読めるな」

「神官はあまり年齢を口にしないから」

「それ、信じてもらえない場合が多いからだろ」

「そうだね」

爽やかな笑顔で肯定していた。

「そうだ。孤児院に来るなら、フィルにあの子達を会わせないとね。本当は教会に来たら、毎回会って欲しいんだけど」

「あの子達って……ああ、預けた……」

「そう。こうして今までに連れて来た子達」

エン達はこれまでにも何度か子どもを保護している。フィルズは、仕事で外に出るついでに、二日か三日に一度はエン達に会いに行っていた。エン達はその時に、赤子や幼児を一人、二人連れて来ることがあった。まるで、褒めて欲しくて何かを持って来る犬のように。

今回は、フィルズが前回会ってから間が空いてしまったために、エン達は自分達だけで何とかしようと、洞窟に赤子を連れ込んでいたのだ。

ジラルはフィルズから預かった子ども達の話を続ける。

「一番上の子は二歳になるかな。喋れるようになった子達もいるからね。成長を見てもらわないと」

「いや……俺、親じゃねえし別に……」

「でもあの子達、フィルが教会に来る時、決まって嬉しそうにするよ? 何か感じてるみたいに。それで孤児院に寄らずに帰ってしまうと、凄く泣くんだよ」

「……なんだそれ……」

特殊能力か何かかと、フィルズは顔を顰めた。

「子どもは感覚が鋭いから」

「……何に反応してんだ?」

「最近、私も分かるような気がするんだよね……アレだよ」

「ん?」

ジラルは他に聞かれないように、フィルズに耳打ちする。

「……神気。最初は私にも何の気配か分からなかった。でも、反応の仕方が、叔父上に似てる子がいて、ああ、コレかと」

「……困るじゃん……」

誰がと言えば、主に神が。神気というのは神特有の気配のようなものだ。神々は時折お忍びでフィルズの元へ遊びに来るが、その気配を察知されているらしい。このままではますます内緒で降りて来られなくなる。

「そう? でも、お陰でフィルが受けた加護の強さの違いがよく分かるようになったよ」

フィルズは複数の神の加護を受けているが、その強さは均等というわけではない。

「……それ、隠すとか……」

「隠す……できるといいね?」

「……」

何で隠すのかと不思議そうだ。神官としては、加護の強さは隠すものではなく、受け入れるものなのだろう。これ以降は、一般的な感覚の話のようで、ジラルは普通の声量に戻す。

「あと、フィル君の魔力かな」

「魔力……?」

「ええ。なんだかとっても心地いいんだよ。恐らく、魔力制御が凄く上手いんだろうね。揺れが少ないんだ」

「揺れ?」

「そう。魔力変換の流れが常に一定みたいだ。歩く速さによっても、人はその流れが乱れる。朝と夜でも普通は違うものだ。呼吸と同じで、疲れている時とそうでない時も違うんだけど……フィル君は本当にいつでも一定なんだよね。だから不快さが感じられないんだ」

「……へえ……」

自覚なしだ。だが、そう指摘されると、なんとなく分かる気がした。

「もっと細かい感覚で捉えられる神官は、放出される魔力の質で人の識別もできるよ。魔力の揺れからその人の体の状態も読み取ることも可能らしいから」

改めて魔力を感じ取ると、確かに人によって波や感じ方が違う。そんなフィルズを見て、ジラルは笑う。

「何か分かったのかな。人によって魔力の持つ波紋も違うから、ギルドカードの識別や所有者権限を付けるのにも使われるよね」

「……」

なるほどと頷きながらも、フィルズはなぜジラルがこれを口にしたのか、理由に思い当たった。

「……何か言われたのか……?」

「分かる?」

「なんとなく……」

「さすがフィル君……そう。今のは、アクラス様とキュラス様からの御言葉だ。で、これはお二方からの伝言。『上手く使いなさい』だそうです」

「……分かった……」

エン達の洞窟に滞在していた時、様子を見に降りて来た主神リザフトから、フィルズは頼み事をされた。それは神気を察知されない結界を作って欲しいというもの。周囲のことを気にせずに遊びに来たいそうだ。

魔法を司る神アクラスからの言葉は、その結界作りへのヒントだろう。それと、知恵の女神であるキュラスからの言葉の意味は恐らく、教会や神官を上手く使えということ。

フィルズが新たに生み出したり、再現したりした技術は、そのまま個人で表に出すのは危険だ。だから、教会からということでワンクッション置いて広げろと伝えたいのだろう。

「……わざわざ伝言か……」

フィルズに直接会いに来て伝えれば良いのに、それをしないのだ。手を離せない何かがあったということだろう。主に、他の神の抜け駆けを注意するとかだ。

「……リザフト……」

やはりリザフトのそれがバレたのだろう。あの森の洞窟で、ハナの能力である結界によって、神気が漏れないことを良いことに顕現し、フィルズの食事まで堪能したことが。今頃、正座でもさせられていそうだ。

「ところでフィル君。わたしからもお願いが」

「なんだ?」

「飲み物やスープを温められる水筒のような入れ物を作っていたでしょう? それを早めに広めてもらえないかな」

「……他からも言われてるから別にいいけど……何か困ってんの?」

こういった要望をジラルが出すのは珍しい。中々お願いもしてくれないのだ。だから、今回もきっとジラルの都合ではないだろう。

「幼い子が多くなったから、ミルクを個別に温められたら嬉しいなと」

「……悪かった……」

間違いなくフィルズが悪い。この一年ほどで、一気に乳児、幼児が増えたのだ。一番手の掛かる年代だ。手が回らなくなっている。

「いいんだよ」

「いや……すぐそれ用のを用意する。あと……ジラル兄達にも、少しの空き時間でお茶できるようにカップも」

「それは……うれしいよ。ありがとうフィル君」

「……おう……」

そうして、二日後には神官達の多くに『マイボトル』や『マイカップ』が普及した。

更にひと月もすると、一般家庭にも『マイカップ』が、冒険者達や商人の間では『マイボトル』を持つのがブームになった。

火を用意して湯をわざわざ沸かさなくても、ほんの少しの魔力や魔石で温度も自由自在に調節できるこの『マイボトル』は、パンとは違い、急速に王都や他国まで販路が広がっていったのだ。

1,727

お気に入りに追加

14,768

あなたにおすすめの小説

何でも奪っていく妹が森まで押しかけてきた ~今更私の言ったことを理解しても、もう遅い~

秋鷺 照

ファンタジー

「お姉さま、それちょうだい!」

妹のアリアにそう言われ奪われ続け、果ては婚約者まで奪われたロメリアは、首でも吊ろうかと思いながら森の奥深くへ歩いて行く。そうしてたどり着いてしまった森の深層には屋敷があった。

ロメリアは屋敷の主に見初められ、捕らえられてしまう。

どうやって逃げ出そう……悩んでいるところに、妹が押しかけてきた。

【完結】魔王を倒してスキルを失ったら「用済み」と国を追放された勇者、数年後に里帰りしてみると既に祖国が滅んでいた

きなこもちこ

ファンタジー

🌟某小説投稿サイトにて月間3位(異ファン)獲得しました!

「勇者カナタよ、お前はもう用済みだ。この国から追放する」

魔王討伐後一年振りに目を覚ますと、突然王にそう告げられた。

魔王を倒したことで、俺は「勇者」のスキルを失っていた。

信頼していたパーティメンバーには蔑まれ、二度と国の土を踏まないように察知魔法までかけられた。

悔しさをバネに隣国で再起すること十数年……俺は結婚して妻子を持ち、大臣にまで昇り詰めた。

かつてのパーティメンバー達に「スキルが無くても幸せになった姿」を見せるため、里帰りした俺は……祖国の惨状を目にすることになる。

※ハピエン・善人しか書いたことのない作者が、「追放」をテーマにして実験的に書いてみた作品です。普段の作風とは異なります。

※小説家になろう、カクヨムさんで同一名義にて掲載予定です

〈完結〉妹に婚約者を獲られた私は実家に居ても何なので、帝都でドレスを作ります。

江戸川ばた散歩

ファンタジー

「私」テンダー・ウッドマンズ伯爵令嬢は両親から婚約者を妹に渡せ、と言われる。

了承した彼女は帝都でドレスメーカーの独立工房をやっている叔母のもとに行くことにする。

テンダーがあっさりと了承し、家を離れるのには理由があった。

それは三つ下の妹が生まれて以来の両親の扱いの差だった。

やがてテンダーは叔母のもとで服飾を学び、ついには?

100話まではヒロインのテンダー視点、幕間と101話以降は俯瞰視点となります。

200話で完結しました。

今回はあとがきは無しです。

魔王を倒した手柄を横取りされたけど、俺を処刑するのは無理じゃないかな

七辻ゆゆ

ファンタジー

「では罪人よ。おまえはあくまで自分が勇者であり、魔王を倒したと言うのだな?」

「そうそう」

茶番にも飽きてきた。処刑できるというのなら、ぜひやってみてほしい。

無理だと思うけど。

大聖女の姉と大聖者の兄の元に生まれた良くも悪くも普通の姫君、二人の絞りカスだと影で嘲笑されていたが実は一番神に祝福された存在だと発覚する。

下菊みこと

ファンタジー

絞りカスと言われて傷付き続けた姫君、それでも姉と兄が好きらしい。

ティモールとマルタは父王に詰め寄られる。結界と祝福が弱まっていると。しかしそれは当然だった。本当に神から愛されているのは、大聖女のマルタでも大聖者のティモールでもなく、平凡な妹リリィなのだから。

小説家になろう様でも投稿しています。

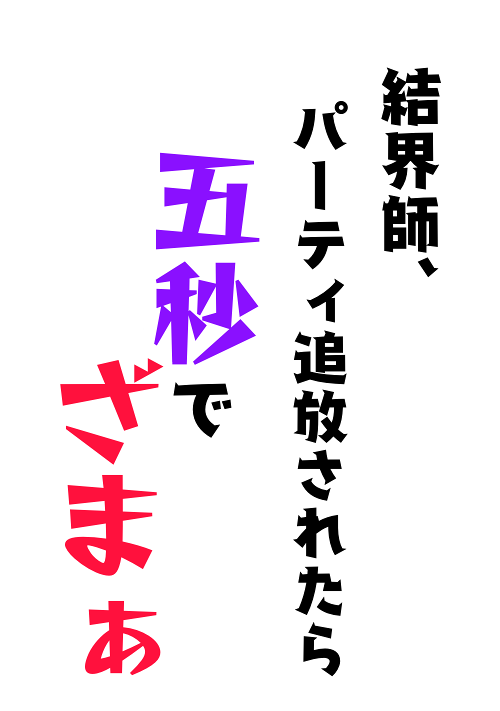

結界師、パーティ追放されたら五秒でざまぁ

七辻ゆゆ

ファンタジー

「こっちは上を目指してんだよ! 遊びじゃねえんだ!」

「ってわけでな、おまえとはここでお別れだ。ついてくんなよ、邪魔だから」

「ま、まってくださ……!」

「誰が待つかよバーーーーーカ!」

「そっちは危な……っあ」

英雄一家は国を去る【一話完結】

青緑

ファンタジー

婚約者との舞踏会中、火急の知らせにより領地へ帰り、3年かけて魔物大発生を収めたテレジア。3年振りに王都へ戻ったが、国の一大事から護った一家へ言い渡されたのは、テレジアの婚約破棄だった。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる

本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。

このユーザをミュートしますか?

※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。

※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。

※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。