112 / 134

21.北勢燃ゆ

21-4. 動乱の前触れ

しおりを挟む

伊勢と近江の境に連なる山々にはいくつもの峠があり、往来の要所ともなる。忠三郎の母方の叔父にあたる千種三郎左衛門が抑える千草峠も、その一つ。この峠は、近ごろの不穏な空気が漂う中でも、いまだ問題なく通行が叶う、数少ない道であった。

千草峠を越え、北勢へと続々と届く畿内や江南の様子は、一益の耳にもしばしば入っていた。その多くは、羽柴秀吉が次第に勢力を強めていることを示すもので、信長亡き後の織田家の行く末を憂う者たちの声が、峠を越えるたびに膨らんでいくようでもあった。

また、各地から集まる情報は、ただ不穏な空気を伝えるのみならず、時には戦略の機微を示唆するものであった。一益はこれらを見逃さず、精査し、北勢防衛の糧としていた。

長島城の広間には緊張感が漂っていた。開戦を目前に控え、北勢防衛の要たる評定はその最終段階に差し掛かっていた。誰もが己の役割を胸に刻みつつ、いよいよ決戦かと気を引き締める中、素破たちがもたらした新たな情報が場の空気を変えた。

「蒲生忠三郎が虎様を羽柴筑前の側室として差し出した、と」

知らせを聞いた三九郎は思わず耳を疑い、隣に座る義太夫も驚愕のあまり息を呑んだ。

「蒲生家は、代々続く名家である。ましてや、あの忠三郎の父が、かような真似に及ぶなど、信じ難い…」

三九郎は額に手を当て、必死に情報の真偽を吟味しようとする。忠三郎の性格や家柄を考えると、到底、腑に落ちない話だ。

しかし、その後も同様の報せが次々と異なる筋から届けられる。評定の場はざわめき始め、疑念が膨らむ中、さらなる知らせが忠三郎の元にいる章姫から届けられた。

「虎様は、みごもっておいでだとか…」

評定の場は一瞬にして静まり返った。その場に集う者たちは、皆、三九郎の心中を察し、あえて言葉を発する者はいなかった。重い沈黙が場を包む中、義太夫が決意したように口を開いた。

「若殿。これは、尋常ならざる事態かと…」

義太夫の声が、重苦しい場の沈黙を破った。しかし、三九郎はその言葉に答えず、ただ深く息を吐き、視線を伏せたままだった。

義太夫はその様子にさらに重い胸の内を抱えながら、一歩前へ進み、少し声を落として問いかけた。

「若殿にはすでに、ご存じのことでござりましたか…?」

三九郎はしばらく無言のままだったが、やがてゆっくりと頷いた。

「…助太郎が戻った折に、聞いておる」

その言葉に、場にいた家臣たちはさらに息を呑んだ。すでにその知らせを知っていながら、三九郎は何も語らず、ただ静かにその事実を受け入れていたという。

「若殿はそれで…手をこまねいて見ておると?奥方があのような卑賤な者の側女にされて、ただ、耐えると仰せで?」

佐治新介があえて挑発的に口にしたその言葉に、居並ぶ家臣たちの間に緊張が走る。場の空気が一変する中、三九郎は鋭い眼差しを新介に向けた。

「聞き捨てならぬ!」

「されど、若殿。お耐えあそばされるだけでは、虎様もそのお腹のお子も、どのような運命を辿るやも知れませぬぞ」

三九郎の手が拳を作り、膝の上で震えた。そして顔を上げると、周囲の家臣たちを悲痛な表情で見回し、ぽつりと呟いた。

「虎を…奪い返すことは、叶わぬのか…」

その声には怒りよりも、どうしようもない悲しみと諦めの色が滲んでいた。

家臣たちは目を伏せ、答える者はいない。たとえ一益や北勢の軍勢をもってしても、秀吉の手中にある虎を奪い返すことは、極めて困難だ。

「三九郎。そして皆も、軽挙妄動は控えよ」

それまで黙っていた一益が口を開くと、居並ぶものが一斉に一益を見る。

「父上」

三九郎は胸に渦巻く激情を隠すことなく、一歩前に出て父を睨むように見据えた。

「このままでは、それがしは家中どころか、世人からも笑いものとなりまする。それを耐えよと、そう仰せでござりまするか?」

三九郎の声には怒りが滲み、居並ぶ者たちも息を呑む。しかし一益はただじっと三九郎を見つめた後、目を閉じ、深く息をつくと、口を開いた。

「怒りに任せて己を忘るるな。焦りや激情に身を委ね、道を誤ることは許されぬ」

その声音は静かでありながら、座中に響くような威厳を帯びていた。

「これまで評定を重ねてきたのは、一重に故右府様から委ねられたこの地を守るため。皆で申し合わせた通りに事を進めねば、勝てるものも勝てなくなろう」

一益の言葉に、沈黙が場を包んだ。三九郎は拳を握りしめたまま、父の言葉を噛み締めるようにじっと聞いていた。理は分かる。しかし、分かるからこそ胸に渦巻く感情を持て余す。

名誉が失われ、世人の嘲笑を背負うことがいかに苦しいか、痛いほど理解していた。それでも、父の目には一片の迷いもない。そこにあるのは、この動乱を生き抜く覚悟と、守るべきものへの責任だけだ。

三九郎は口を閉ざしたまま、一歩後ろへと下がる。しかし、その目には悔しさと怒り、そして耐え難い屈辱が浮かんでいた。心の奥底で炎のように燃え上がるその感情は、言葉にすれば裂けるほどの苦痛だった。

「――委細承知、仕りました」

かすかに震える声でそう告げると、三九郎は静かにその場を離れた。その背中は、どこか重々しく沈んで見えた。屈辱に耐え、飲み込んだ激情が、やがて何に変わるのか。それは誰にも分からぬまま、ただ冷えた風がその場を吹き抜けていった。

一月半ば、厳しい冬の空が広がる中、忠三郎は一連の祝いの儀を終え、叔父・関盛信、そして従弟の関一政を伴い、羽柴秀吉の前に伺候した。綿向山の冬の冷気が、忠三郎の心に何か重い影を落としているようだった。

冬の冷え込みが厳しい夜だった。外は白い息が立ち上るほどの寒さだが、広間には薪の火が暖かく燃え、微かに乾いた木の香りが漂っていた。

忠三郎は秀吉に対して形式的な祝辞を述べつつも、その眼差しには、互いの真意を探り合うような鋭さがあった。

「忠三郎殿が来てくだされたのじゃ。これで天下も収まるというもの。なに、わしは戦さなんぞは望んではおらぬ。故右府様がもたらした泰平の世を再び戦国の世に戻すことなど、恐れ多いことじゃ」

秀吉は声高らかに笑い、明るさを振りまいた。その笑顔には、意図的とも思える無邪気さが漂っている。

忠三郎は秀吉の言葉を静かに聞きながら、その表情の裏に潜む真意を探ろうとしていた。戦を望まぬと言いながら、その眼差しには、天下の覇権を狙う者ならではの鋭さが宿っている。

「それを聞き、安堵いたしました。織田家の臣として、これからも力を尽くす所存でござります」

と、忠三郎は一礼した。

秀吉は頷きながら酒を口に含み、微笑みを浮かべた。

「うむ、それでこそ蒲生家の御嫡子。右大臣様が目をかけて娘婿とした御仁じゃ。わしも忠三郎殿の働きに大いに期待しておる」

だが、その声の調子がいかにも軽やかである一方で、忠三郎の胸の中には一抹の不安が渦巻いていた。秀吉の明るい言葉の奥底に潜むものを感じながらも、それを確かめる術はない。

「のう、忠三郎殿。我らは信長公のもと、長年労苦してきた。それを今更、無にするようなことを、わしが望むはずもない。そうであろう?」

何か、含むような言い回しだ。気にはなるが言われてみると、秀吉の言う通りかもしれない、と思い始めた。

「おぬしもそうではないか?再び戦国の世となることは望んではおるまい?」

秀吉が忠三郎の顔を覗き込むように言うと、忠三郎も深くうなずく。

「それは無論」

忠三郎は頷きながらも、胸中にはもやもやとした霧が立ち込めていた。

(羽柴筑前の申すことは尤も。再び戦乱が広がることなど、誰が望もうか…)

だが、その言葉の裏に潜む真意を探ろうとする自分もいる。

秀吉は穏やかな笑顔で盃を傾け、忠三郎の顔をじっと見つめている。その視線は、燃える薪のように優しげでありながら、どこかじんわりと忍び寄る熱を感じさせた。

「のう、忠三郎殿」

秀吉の声が静かに響く。外から吹き込む冷たい風が障子を揺らし、その音が妙に心に残る。

「この乱世を終わらせるには、強き意志と知恵が必要じゃ。信長公が築かれた礎を守るためにも、我らが一丸となるべきと思わぬか?」

忠三郎は手元の盃を見つめながら、静かに頷いた。

「仰せの通り、乱世の再来は望むところではございませぬ」

その声は確かに心からのものだった。戦乱で荒れた地を目にしてきた忠三郎には、泰平の有難さが骨身に染みていた。

薪が弾ける音が静寂を破る。秀吉はその音に微笑を漏らしながら、さらに続けた。

「忠三郎殿。織田家を二つに割るような争いを避けるためにも、我らが一致団結するのが肝要じゃ。おぬしも、わしの考えに同意してくれると思うておったわい」

その言葉に、忠三郎の胸には一瞬の迷いが生じた。秀吉の言葉は正しい。織田家の未来を考えるなら、対立ではなく統一が必要だ。それに、秀吉の人心を掴む力は計り知れない。あの信長ですら、秀吉を信頼し、重用していたのだから。

「…確かに」

忠三郎は口を開き、慎重に言葉を選びながら応じた。

「筑前殿の仰せも、尤もなことかと」

秀吉が満足そうに頷き、杯を持ち上げる。

「さすが忠三郎殿。おぬしのような賢き御方が理解してくれることは、何より心強いわ!」

外では北風が木々を揺らし、霜の降りた庭をざわめかせていた。忠三郎はふと障子越しにその景色を思い浮かべ、胸の中で何かが静かに揺れ動いているのを感じた。

(筑前の言うことは正しい。されど、この道を進めば、義兄上や義太夫とは袂を分かつことになるかもしれぬ…)

心の片隅に宿る不安と後悔を、冷たい風が吹き消していくような気がした。

「それがしも、この乱世に終止符を打つため、力を尽くす所存にございます」

その言葉に、秀吉の顔がさらに明るくなり、熱を帯びた声で応じた。

「うむ!その気概、嬉しい限りじゃ!」

冬の夜は深まっていく。忠三郎の胸にはなおも葛藤が残っていたが、暖かな薪の火のように、秀吉の熱意がじわじわとその心を溶かし始めているのを、認めざるを得なかった。

千草峠を越え、北勢へと続々と届く畿内や江南の様子は、一益の耳にもしばしば入っていた。その多くは、羽柴秀吉が次第に勢力を強めていることを示すもので、信長亡き後の織田家の行く末を憂う者たちの声が、峠を越えるたびに膨らんでいくようでもあった。

また、各地から集まる情報は、ただ不穏な空気を伝えるのみならず、時には戦略の機微を示唆するものであった。一益はこれらを見逃さず、精査し、北勢防衛の糧としていた。

長島城の広間には緊張感が漂っていた。開戦を目前に控え、北勢防衛の要たる評定はその最終段階に差し掛かっていた。誰もが己の役割を胸に刻みつつ、いよいよ決戦かと気を引き締める中、素破たちがもたらした新たな情報が場の空気を変えた。

「蒲生忠三郎が虎様を羽柴筑前の側室として差し出した、と」

知らせを聞いた三九郎は思わず耳を疑い、隣に座る義太夫も驚愕のあまり息を呑んだ。

「蒲生家は、代々続く名家である。ましてや、あの忠三郎の父が、かような真似に及ぶなど、信じ難い…」

三九郎は額に手を当て、必死に情報の真偽を吟味しようとする。忠三郎の性格や家柄を考えると、到底、腑に落ちない話だ。

しかし、その後も同様の報せが次々と異なる筋から届けられる。評定の場はざわめき始め、疑念が膨らむ中、さらなる知らせが忠三郎の元にいる章姫から届けられた。

「虎様は、みごもっておいでだとか…」

評定の場は一瞬にして静まり返った。その場に集う者たちは、皆、三九郎の心中を察し、あえて言葉を発する者はいなかった。重い沈黙が場を包む中、義太夫が決意したように口を開いた。

「若殿。これは、尋常ならざる事態かと…」

義太夫の声が、重苦しい場の沈黙を破った。しかし、三九郎はその言葉に答えず、ただ深く息を吐き、視線を伏せたままだった。

義太夫はその様子にさらに重い胸の内を抱えながら、一歩前へ進み、少し声を落として問いかけた。

「若殿にはすでに、ご存じのことでござりましたか…?」

三九郎はしばらく無言のままだったが、やがてゆっくりと頷いた。

「…助太郎が戻った折に、聞いておる」

その言葉に、場にいた家臣たちはさらに息を呑んだ。すでにその知らせを知っていながら、三九郎は何も語らず、ただ静かにその事実を受け入れていたという。

「若殿はそれで…手をこまねいて見ておると?奥方があのような卑賤な者の側女にされて、ただ、耐えると仰せで?」

佐治新介があえて挑発的に口にしたその言葉に、居並ぶ家臣たちの間に緊張が走る。場の空気が一変する中、三九郎は鋭い眼差しを新介に向けた。

「聞き捨てならぬ!」

「されど、若殿。お耐えあそばされるだけでは、虎様もそのお腹のお子も、どのような運命を辿るやも知れませぬぞ」

三九郎の手が拳を作り、膝の上で震えた。そして顔を上げると、周囲の家臣たちを悲痛な表情で見回し、ぽつりと呟いた。

「虎を…奪い返すことは、叶わぬのか…」

その声には怒りよりも、どうしようもない悲しみと諦めの色が滲んでいた。

家臣たちは目を伏せ、答える者はいない。たとえ一益や北勢の軍勢をもってしても、秀吉の手中にある虎を奪い返すことは、極めて困難だ。

「三九郎。そして皆も、軽挙妄動は控えよ」

それまで黙っていた一益が口を開くと、居並ぶものが一斉に一益を見る。

「父上」

三九郎は胸に渦巻く激情を隠すことなく、一歩前に出て父を睨むように見据えた。

「このままでは、それがしは家中どころか、世人からも笑いものとなりまする。それを耐えよと、そう仰せでござりまするか?」

三九郎の声には怒りが滲み、居並ぶ者たちも息を呑む。しかし一益はただじっと三九郎を見つめた後、目を閉じ、深く息をつくと、口を開いた。

「怒りに任せて己を忘るるな。焦りや激情に身を委ね、道を誤ることは許されぬ」

その声音は静かでありながら、座中に響くような威厳を帯びていた。

「これまで評定を重ねてきたのは、一重に故右府様から委ねられたこの地を守るため。皆で申し合わせた通りに事を進めねば、勝てるものも勝てなくなろう」

一益の言葉に、沈黙が場を包んだ。三九郎は拳を握りしめたまま、父の言葉を噛み締めるようにじっと聞いていた。理は分かる。しかし、分かるからこそ胸に渦巻く感情を持て余す。

名誉が失われ、世人の嘲笑を背負うことがいかに苦しいか、痛いほど理解していた。それでも、父の目には一片の迷いもない。そこにあるのは、この動乱を生き抜く覚悟と、守るべきものへの責任だけだ。

三九郎は口を閉ざしたまま、一歩後ろへと下がる。しかし、その目には悔しさと怒り、そして耐え難い屈辱が浮かんでいた。心の奥底で炎のように燃え上がるその感情は、言葉にすれば裂けるほどの苦痛だった。

「――委細承知、仕りました」

かすかに震える声でそう告げると、三九郎は静かにその場を離れた。その背中は、どこか重々しく沈んで見えた。屈辱に耐え、飲み込んだ激情が、やがて何に変わるのか。それは誰にも分からぬまま、ただ冷えた風がその場を吹き抜けていった。

一月半ば、厳しい冬の空が広がる中、忠三郎は一連の祝いの儀を終え、叔父・関盛信、そして従弟の関一政を伴い、羽柴秀吉の前に伺候した。綿向山の冬の冷気が、忠三郎の心に何か重い影を落としているようだった。

冬の冷え込みが厳しい夜だった。外は白い息が立ち上るほどの寒さだが、広間には薪の火が暖かく燃え、微かに乾いた木の香りが漂っていた。

忠三郎は秀吉に対して形式的な祝辞を述べつつも、その眼差しには、互いの真意を探り合うような鋭さがあった。

「忠三郎殿が来てくだされたのじゃ。これで天下も収まるというもの。なに、わしは戦さなんぞは望んではおらぬ。故右府様がもたらした泰平の世を再び戦国の世に戻すことなど、恐れ多いことじゃ」

秀吉は声高らかに笑い、明るさを振りまいた。その笑顔には、意図的とも思える無邪気さが漂っている。

忠三郎は秀吉の言葉を静かに聞きながら、その表情の裏に潜む真意を探ろうとしていた。戦を望まぬと言いながら、その眼差しには、天下の覇権を狙う者ならではの鋭さが宿っている。

「それを聞き、安堵いたしました。織田家の臣として、これからも力を尽くす所存でござります」

と、忠三郎は一礼した。

秀吉は頷きながら酒を口に含み、微笑みを浮かべた。

「うむ、それでこそ蒲生家の御嫡子。右大臣様が目をかけて娘婿とした御仁じゃ。わしも忠三郎殿の働きに大いに期待しておる」

だが、その声の調子がいかにも軽やかである一方で、忠三郎の胸の中には一抹の不安が渦巻いていた。秀吉の明るい言葉の奥底に潜むものを感じながらも、それを確かめる術はない。

「のう、忠三郎殿。我らは信長公のもと、長年労苦してきた。それを今更、無にするようなことを、わしが望むはずもない。そうであろう?」

何か、含むような言い回しだ。気にはなるが言われてみると、秀吉の言う通りかもしれない、と思い始めた。

「おぬしもそうではないか?再び戦国の世となることは望んではおるまい?」

秀吉が忠三郎の顔を覗き込むように言うと、忠三郎も深くうなずく。

「それは無論」

忠三郎は頷きながらも、胸中にはもやもやとした霧が立ち込めていた。

(羽柴筑前の申すことは尤も。再び戦乱が広がることなど、誰が望もうか…)

だが、その言葉の裏に潜む真意を探ろうとする自分もいる。

秀吉は穏やかな笑顔で盃を傾け、忠三郎の顔をじっと見つめている。その視線は、燃える薪のように優しげでありながら、どこかじんわりと忍び寄る熱を感じさせた。

「のう、忠三郎殿」

秀吉の声が静かに響く。外から吹き込む冷たい風が障子を揺らし、その音が妙に心に残る。

「この乱世を終わらせるには、強き意志と知恵が必要じゃ。信長公が築かれた礎を守るためにも、我らが一丸となるべきと思わぬか?」

忠三郎は手元の盃を見つめながら、静かに頷いた。

「仰せの通り、乱世の再来は望むところではございませぬ」

その声は確かに心からのものだった。戦乱で荒れた地を目にしてきた忠三郎には、泰平の有難さが骨身に染みていた。

薪が弾ける音が静寂を破る。秀吉はその音に微笑を漏らしながら、さらに続けた。

「忠三郎殿。織田家を二つに割るような争いを避けるためにも、我らが一致団結するのが肝要じゃ。おぬしも、わしの考えに同意してくれると思うておったわい」

その言葉に、忠三郎の胸には一瞬の迷いが生じた。秀吉の言葉は正しい。織田家の未来を考えるなら、対立ではなく統一が必要だ。それに、秀吉の人心を掴む力は計り知れない。あの信長ですら、秀吉を信頼し、重用していたのだから。

「…確かに」

忠三郎は口を開き、慎重に言葉を選びながら応じた。

「筑前殿の仰せも、尤もなことかと」

秀吉が満足そうに頷き、杯を持ち上げる。

「さすが忠三郎殿。おぬしのような賢き御方が理解してくれることは、何より心強いわ!」

外では北風が木々を揺らし、霜の降りた庭をざわめかせていた。忠三郎はふと障子越しにその景色を思い浮かべ、胸の中で何かが静かに揺れ動いているのを感じた。

(筑前の言うことは正しい。されど、この道を進めば、義兄上や義太夫とは袂を分かつことになるかもしれぬ…)

心の片隅に宿る不安と後悔を、冷たい風が吹き消していくような気がした。

「それがしも、この乱世に終止符を打つため、力を尽くす所存にございます」

その言葉に、秀吉の顔がさらに明るくなり、熱を帯びた声で応じた。

「うむ!その気概、嬉しい限りじゃ!」

冬の夜は深まっていく。忠三郎の胸にはなおも葛藤が残っていたが、暖かな薪の火のように、秀吉の熱意がじわじわとその心を溶かし始めているのを、認めざるを得なかった。

0

お気に入りに追加

16

あなたにおすすめの小説

滝川家の人びと

卯花月影

歴史・時代

故郷、甲賀で騒動を起こし、国を追われるようにして出奔した

若き日の滝川一益と滝川義太夫、

尾張に流れ着いた二人は織田信長に会い、織田家の一員として

天下布武の一役を担う。二人をとりまく織田家の人々のそれぞれの思惑が

からみ、紆余曲折しながらも一益がたどり着く先はどこなのか。

小さなことから〜露出〜えみ〜

サイコロ

恋愛

私の露出…

毎日更新していこうと思います

よろしくおねがいします

感想等お待ちしております

取り入れて欲しい内容なども

書いてくださいね

よりみなさんにお近く

考えやすく

浅井長政は織田信長に忠誠を誓う

ピコサイクス

歴史・時代

1570年5月24日、織田信長は朝倉義景を攻めるため越後に侵攻した。その時浅井長政は婚姻関係の織田家か古くから関係ある朝倉家どちらの味方をするか迷っていた。

蒼雷の艦隊

和蘭芹わこ

歴史・時代

第五回歴史時代小説大賞に応募しています。

よろしければ、お気に入り登録と投票是非宜しくお願いします。

一九四二年、三月二日。

スラバヤ沖海戦中に、英国の軍兵四二二人が、駆逐艦『雷』によって救助され、その命を助けられた。

雷艦長、その名は「工藤俊作」。

身長一八八センチの大柄な身体……ではなく、その姿は一三○センチにも満たない身体であった。

これ程までに小さな身体で、一体どういう風に指示を送ったのか。

これは、史実とは少し違う、そんな小さな艦長の物語。

独裁者・武田信玄

いずもカリーシ

歴史・時代

歴史の本とは別の視点で武田信玄という人間を描きます!

平和な時代に、戦争の素人が娯楽[エンターテイメント]の一貫で歴史の本を書いたことで、歴史はただ暗記するだけの詰まらないものと化してしまいました。

『事実は小説よりも奇なり』

この言葉の通り、事実の方が好奇心をそそるものであるのに……

歴史の本が単純で薄い内容であるせいで、フィクションの方が面白く、深い内容になっていることが残念でなりません。

過去の出来事ではありますが、独裁国家が民主国家を数で上回り、戦争が相次いで起こる『現代』だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。

【第壱章 独裁者への階段】 国を一つにできない弱く愚かな支配者は、必ず滅ぶのが戦国乱世の習い

【第弐章 川中島合戦】 戦争の勝利に必要な条件は第一に補給、第二に地形

【第参章 戦いの黒幕】 人の持つ欲を煽って争いの種を撒き、愚かな者を操って戦争へと発展させる武器商人

【第肆章 織田信長の愛娘】 人間の生きる価値は、誰かの役に立つ生き方のみにこそある

【最終章 西上作戦】 人々を一つにするには、敵が絶対に必要である

この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。

(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です)

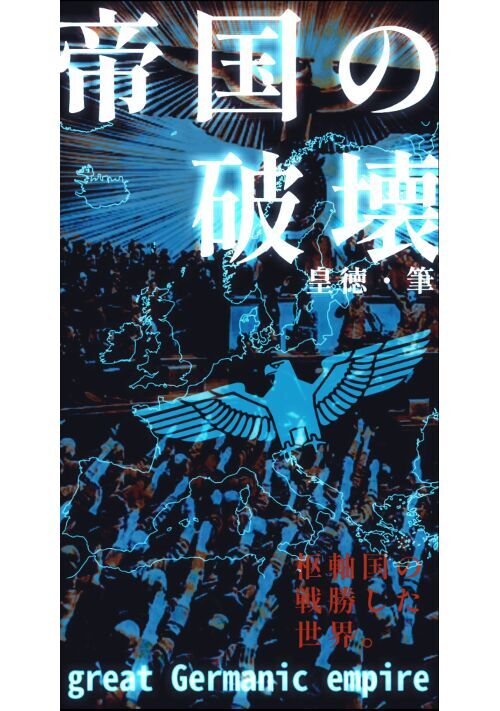

『帝国の破壊』−枢軸国の戦勝した世界−

皇徳❀twitter

歴史・時代

この世界の欧州は、支配者大ゲルマン帝国[戦勝国ナチスドイツ]が支配しており欧州は闇と包まれていた。

二人の特殊工作員[スパイ]は大ゲルマン帝国総統アドルフ・ヒトラーの暗殺を実行する。

本能のままに

揚羽

歴史・時代

1582年本能寺にて織田信長は明智光秀の謀反により亡くなる…はずだった

もし信長が生きていたらどうなっていたのだろうか…というifストーリーです!もしよかったら見ていってください!

※更新は不定期になると思います。

我らの輝かしきとき ~拝啓、坂の上から~

城闕崇華研究所(呼称は「えねこ」でヨロ

歴史・時代

講和内容の骨子は、以下の通りである。

一、日本の朝鮮半島に於ける優越権を認める。

二、日露両国の軍隊は、鉄道警備隊を除いて満州から撤退する。

三、ロシアは樺太を永久に日本へ譲渡する。

四、ロシアは東清鉄道の内、旅順-長春間の南満洲支線と、付属地の炭鉱の租借権を日本へ譲渡する。

五、ロシアは関東州(旅順・大連を含む遼東半島南端部)の租借権を日本へ譲渡する。

六、ロシアは沿海州沿岸の漁業権を日本人に与える。

そして、1907年7月30日のことである。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる