101 / 134

19.天下騒乱

19-5. 夢か現か

しおりを挟む

六月六日――信長横死からわずか四日後、日野中野城にまたしても奇妙な波紋が広がる。

「若殿!ついにご出馬と聞き及びました」

甲冑に身を包んだ上坂左文が、顔に険しさを湛えながら広間へと現れた。その気迫と意気込みに、忠三郎は思わず目を瞬かせる。

「…ご出馬…?とは…誰が?」

「無論!若殿でござります」

忠三郎はぽかんとしたまま左文を見つめた。そんな命令を出した覚えなど一切ない。自らの口からも、家臣たちに指示を伝えた記憶もない。

(そもそもどこへ出馬するというのか)

まるで霞の中にいるような心地で、忠三郎は内心、場違いな静けさを感じていた。大騒ぎする周囲に反し、どこかぼんやりとした意識のまま、ふと梅雨の時雨に濡れた庭先の緑に目をやる。

「皆、覚悟を決め、若殿の下知を待っておりまする」

上坂左文がそう言うのを聞き、忠三郎は一瞬、呆然とした。

「…覚悟、か…」

思わず口にしたその言葉が、自らの耳にもどこか頼りない響きに聞こえる。

家臣たちはすでに明智勢と戦う覚悟を固めているようだ。その意気込みはありがたく、誇らしい。しかし、忠三郎の胸中には一抹の困惑が漂っていた。いったいどこへ、何のために向かうのか。

(心意気は喜ばしいが…)

相手は数万を誇る明智の大軍。まともにぶつかれば、たちまち命を失いかねない相手だ。

(籠城と伝えおいた筈。それが何故に…)

戦を避け、城に籠るはずが、いつの間にか城を出て戦う決意を固めている。

いったい誰が、その方針を変えたのだろうか。ふと、しとしとと降る雨の匂いに、ぼんやりと遠くを見やった。

「若殿!如何なされた?!」

上坂左文が焦れた様に忠三郎を急かせる。

「まぁ、そう急くな。追って下知いたそうゆえ、しばし待て」

穏やかに言いながらも、心の中では冷や汗が滲んでいた。

(追って下知というても…さて何を告げたものか…)

上坂左文がじりじりとした視線で忠三郎を見つめるのがわかる。すでにその背後には、甲冑に身を固めた家臣たちが幾人も立ち並び、今か今かと出陣の命を待ちわびている様子だった。

「しばし待て」

と再度告げた忠三郎は、落ち着いたふりをしながら一歩引き、ゆるりとした足取りで広間を離れて庭先に降り、心を落ち着かせるために深呼吸をする。

(このままでは、無謀な戦がはじまるばかり。ここは、何か別の策を練らねばならぬ)

家臣たちの焦りに、ふと胸が痛むのを感じた。彼らの気持ちは痛いほど分かる。かくも迫り来る明智勢の報せを受け、手をこまねいて見ているだけでは、張り詰めた糸が切れるのを待つようなものだ。黙して動かずにいれば、それは命をかけて守ろうとする城や家族、日野の人々を無為に危険に晒すことになる。そう思えば、家臣たちが動き出したくなるのも無理はない。

再び広間へ戻った忠三郎は、上坂左文に穏やかな視線を送る。

「左文、皆の気持ちはしかと受け取った。されど、軽々しく動けば、我らの命運を損なうことになりかねぬ。ここは慎重に策を練ることが肝要であろう」

その場を収めようと声をかけるが、家臣たちのざわめきは収まらない。梅雨のしとしとと降る雨音が、広間の緊張を一層際立たせる中、忠三郎は深いため息をついた。

(皆、恐れている)

家臣たちの不安と恐れがひしひしと伝わってくる。明智勢の猛攻に対する覚悟は必要だが、忠三郎自身もまだ具体的な策を見出せずにいた。庭の緑は雨に濡れ、葉先がしずくを垂らしながら風に揺れている。初夏の湿った空気が、広間に一層の重苦しさをもたらしていた。

「少し待て。戦局を見定めねばならぬ」

しかし、家臣たちの目にはまだ不安の色が残っており、その視線が忠三郎の心に重くのしかかる。

誰もが戦さ支度のまま広間から離れず、どうなることかと口々に言葉を交わしている。忠三郎は家臣たちのざわめきをよそに、うつろに庭先に目を向けた。雨に濡れた庭の緑が、滴をまとって輝いている。葉先に滴る水が、一粒ずつ葉を離れ、地面へと消えていくのをぼんやりと見つめながら、忠三郎の心はどこか遠い場所へと彷徨っていた。

(上様がこの世から姿を消しても、変わらず雨は降り、木々は葉をつける)

当然のことではあるが、今はその光景が不自然に思える。この世に激動などなく、常のままに時が流れているかのように見える。自分たちの混乱や悲嘆をよそに、自然はただ淡々と季節の営みを繰り返す。

(上様がいなくとも、世は何も変わらぬというのか…)

胸に、ぽつりと疑念が湧き上がる。それは、自らが抱く動揺や悲しみとは裏腹に、世の常が何一つ揺るがずにいることへの疑問だった。信長亡き後、世の中は大きく変わるだろうと誰もが思っているのに、自然はそれを拒むかのように平然としている。

そんな忠三郎の胸中を見透かすように、庭の木々がそよぎ、葉がささやかに揺れた。雨は降り続け、やがて庭全体を覆い尽くすかのように濡らし続ける。 忠三郎はふと、遠い空を見上げ、雲間からのぞく一瞬の青空を見つけた。

(いつか、我が心もこの空のように晴れる時が来るのだろうか…)

その青空は、一縷の希望であったが、すぐに雨雲に覆われ、見えなくなってしまった。

その夜も、忠三郎はいつものように縁側に腰を下ろし、淡く霞む月を仰ぎながら盃を傾けていた。夜風が静かに庭の草を揺らし、雨の匂いがまだほのかに残っている。月明かりは雲間に隠れてはまた顔を出し、その光が肩に薄く影を落としていた。

(佐助がおれば、この戦さをどう思うたのであろうか…)

佐助の顔が頭に浮かぶと、忠三郎はわずかに目を細めた。あれほど親しかった友を失って、すでに長い月日が流れている。それでも、佐助はときおり忠三郎の夢の中に現れ、昔と変わらぬ笑顔で語りかけてくる。

(おぬしはいつまでも変わらぬ)

夢の中の佐助は、活気に満ちた姿そのままで、いつも軽やかに声をかけてくれる。忠三郎がどれだけ苦しみに沈んでも、その笑顔はすべてを和らげ、励ましてくれるようだった。やがて目が覚めると、佐助がいなくなった現実に気づき、胸にぽっかりと空いた穴が広がる。それでも、その幻に支えられていることに気づき、どこか温かな気持ちを覚えていた。

そんなことを考えていると、いつしか、瞼が徐々に重くなってきた。ふぅと息をつき、縁側に凭れかかると、静かに夢の中へと落ちていく。霞む月光が夜の帳に薄く溶け込み、庭に咲く花々を静かに照らしていた。

それからどのくらいの時が流れたのだろうか。夢か現かも分からぬまま、ぼんやりと、頭の中で佐助の姿を追っていた。しかし、ふいに聞こえてきた声がその静寂を破った。

「若。起きてくだされ」

耳元で懐かしい声が響き、忠三郎はふと目を覚ました。薄暗い部屋に薄青い月の光が差し込む中、家臣の顔がうっすらと見える。まるで夢から引き戻されたかのような感覚に包まれる。

「おぬしは…」

ぼんやりとした目で見つめると、その顔がはっきりと浮かび上がらないにもかかわらず、不思議と懐かしさがこみ上げてきた。

「…佐助…か」

そう呟くと、佐助は微笑むように穏やかに頷いたように見えた。その笑顔は昔と変わらず、頼もしくも温かい。共に過ごした日々が、まるで昨日のことのように蘇ってくる。

「若。この危急の折。判断を誤らず、織田家の皆様方を日野へと迎えられたのは、さすがでござります。よくぞ覚悟を決められましたな」

佐助の声が耳に響き、忠三郎は胸を打たれた。その言葉には、変わらぬ信頼と敬意が込められていた。たとえ夢であれ、こうして佐助が自分を称え、励ましてくれることが、今の忠三郎にとって何よりも力強い支えだった。

「佐助…わしは本当に、この道を進んで良いのか…」

心に巣食う迷いを吐露すると、佐助は微笑みながら首を振り、優しく諭すように語りかけてきた。

「若、若の織田家への忠義を尽くそうとする信念が、日野を守る力ともなりましょう。どうか、自信を持って進まれませ」

「されど、このままでは城下が火の海となる」

「いかにも。それゆえ、手をこまねいて見ていてはなりませぬ。ここは討ってでることこそ肝要かと」

忠三郎は、佐助の言葉に深くうなずきながらも、苦渋の表情を浮かべた。

「討って出る…か。そうしたいのは山々ではあるが、我らは寡兵。大軍を前にしては、手もなく捻られるだけじゃ」

佐助は柔らかく微笑みながら、忠三郎の肩にそっと手を置いた。

「若、信長公は、誰でもない、若を江南の守りと認め、娘を嫁がせたのでござります。それは、若が敵に臆することなく進む器と信ずればこそ。敵の動きを封じるには、こちらからも一矢報いる他ありますまい。必要な助けはすぐそばに…」

「すぐそば…とは…?」

佐助の言わんとしていることが分からない。

「ご案じめさるな。この命尽きるまで、若と共におるのがそれがしの役目。決して若を一人にすることはありませぬ」

それは遠い昔、聞いたことのある言葉。

(あの時…)

佐助が忠三郎の前に現れたあの日。佐助はそう告げた。

「されど…」

静かな夜の空気の中で、忠三郎は佐助の深い眼差しを見つめ返した。

(されど、佐助。おぬしはそう言っておきながら、わしの前から姿を消したではないか)

そう言いたかったが喉の奥で言葉を飲み込んだ。それを口にすることが怖い。

懐かしい友の姿が、今ここに在るのは奇跡のようだ。しかしもし、その奇跡が自らの問いで崩れてしまうなら、これほど残酷なことはない。忠三郎はただ、黙ったまま、ただ佐助の顔を見つめ続けた。

静寂の中、佐助はただ微笑み、まるで全てを見透かすような眼差しを向けていた。その目は優しく、忠三郎が抱える言葉にならぬ葛藤さえ包み込むかのようで、まるで「わかっている」とでも言うように穏やかだった。

やがて、佐助はふと視線を外し、夜空を仰ぎ見た。そして、淡く霞んだ月を見つめながら、静かに口を開いた。

「若、この世に消えぬものなど、そう多くはございませぬ。されど、若の歩む道が曇ることなきよう、これからも傍らにてお支えするのがそれがしのお役目」

その言葉だけは確かに聞き取ることができた。しかし、その後、頭の中に靄がかかったように意識が混とんとし始める。

翌日、目を覚ますと、その後、何を話したのか、佐助がどこへ行ったのかも思い出すことはできなかった。目を覚ました瞬間、あの温かな感覚を手のひらで確かめるようにゆっくりと胸に手を当てた。けれど、どこかで何かが引っかかり、安堵の中に少しの不安が混じった。

(夢だったのか…)

呟きながら、ふと顔をあげる。まるで佐助がそこにいたかのように、空気の流れが少しだけ変わったように感じられた。それが現実だったのか、夢だったのかを判断する術はない。ただ、あの微笑みと、あの言葉が、まるで記憶の中に静かに息づいているかのように鮮明だった。

(もしや、あれは…)

文机の上に何かある。もしやと思い、近づいて手に取った。

(容花)

文机の上に置かれていたのは、一輪の容花だった。細やかな花弁が湿ったようにしっとりとしており、まるで昨日見た夢の残像のように感じられた。

(佐助がここにいた)

容花のどこか懐かしい香りが、ほんのりと鼻をくすぐる。

忠三郎は、容花をそっと置くと、改めて佐助の言葉を胸に刻んだ。

(討って出ろと、そう言っていた)

これまで幾度となく、佐助の気配を感じたことがあった。暗闇の中で耳にするはずのない声が、まるで遠くから響いてくるような、不思議な感覚。それは時折、心の隅で感じる微かな温もりのようなものだ。姿はなく、どこか遠く、あるいは心の中で静かに息づいている存在だった。

だが、今回は違った。

目の前に現れた佐助は、ただの幻影ではなかった。昨夜、確かに佐助の存在を感じていた。そして、佐助が伝えたかったことは、ただひとつ。今こそ決断の時だということ。

(…進むべきか)

城に籠もることで守れるのは、城下の民や家臣たち。しかし、籠城していても、明智勢の侵攻は止まらず、最終的には城も落ちる。だが、討って出れば、大軍の侵攻を止め、援軍が来るまでの間、時を稼ぐこともできる。

「討って出るべきか…」

そこへ、思わぬ知らせが届いた。

「若殿!早馬でござります!」

忠三郎が立ち上がったその瞬間、家臣のひとりが慌てて広間に駆け込んできた。

「北畠中将様の軍勢が南勢より鈴鹿の峠を越え、土山へ迫る勢いとの知らせが届いておりまする!」

「何、中将殿がついに旗揚げされたか!」

北畠中将、信雄が鈴鹿峠を越え、甲賀まで軍勢を進めているという。城内はこの知らせに大いに沸き、家臣たちはこれまでの緊迫感から一転、戦の幕開けを予感して一気に士気が高まった。

(中将殿が動かれたとなれば、こちらも然るべき備えをせねばならぬ…)

忠三郎は、湧き立つ広間の家臣たちを見渡した。彼らの表情は、戦さへの覚悟に満ち、各々が決意を新たにしているのが一目で分かる。先ほどまでの不安な影は跡形もなく、皆が忠三郎に従う姿勢を示しているのが感じられた。

(そうか。皆が集められた理由がわかった)

またしても謎の人物により家臣たちは集められている。最初は理解し難かったが、今ようやく掴めた気がする。

(討って出ろと、そう言うておるのか)

謎の人物の、いや、佐助の意図が、頭の中で徐々に輪郭を帯びてきた。このまま籠城を続ければ、明智勢が迫る中、城下が戦火に見舞われるのは避けられない。しかし、援軍が動き出した今、攻勢に転じることで城下を守る道も開ける。

(攻める覚悟を示せと…)

佐助は、恐れず討って出ろと言っている。籠城に固執せず、前へ進む道を選べと。そして、城下を守るために刀を抜けと、忠三郎の背中を押している。

「出陣じゃ!貝を吹き、太鼓を叩け!」

忠三郎が床几から勢いよく立ち上がると、その場にいた家臣たちの顔に一瞬の驚きが走り、やがて広間からは地を揺るがすような鬨の声があがった。

鼓動を合わせる太鼓の音が鳴り響き、貝の音が鋭く空にこだまする。その音色が夏の湿り気を含む風に乗って、城の外まで届き、辺りの空気が一変する。

「我こそは織田家にその人ありと言われた蒲生忠三郎!」

忠三郎は胸を張り、声を上げた。

普段の柔和で控えめな忠三郎とはまるで別人のように、その凛とした表情と鋭い眼差しが、広間に立つ姿をひときわ力強く見せていた。炎のごとく燃え立つような気迫が全身にみなぎり、ただならぬ緊張感が場を支配していく。

「今こそ、謀反人・明智日向守を討ち、大恩ある岳父・右大臣信長公の無念を晴らす!」

響き渡るその声は、広間の空気を一瞬にして一変させた。家臣たちは目を見張り、驚きと共に忠三郎の姿に深い敬意を抱いた。今までのどこか穏やかだった若殿が、戦いに挑む覚悟を決めたその姿には、誰もが心を動かされずにはいられない。

「逆臣どもに目にもの見せてくれようぞ!」

家臣たちは熱い想いを胸に、互いにうなずき合い、次第に士気が高まっていく。やがて一人、また一人と、家臣たちは武具を整え、奮起するように拳を握りしめた。信長への大義に応えるため、そして何よりも、古里の地を守るため、忠三郎とともにいざ出陣せんとする気迫が、全員の胸中に沸き起こっていた。

「若殿!ついにご出馬と聞き及びました」

甲冑に身を包んだ上坂左文が、顔に険しさを湛えながら広間へと現れた。その気迫と意気込みに、忠三郎は思わず目を瞬かせる。

「…ご出馬…?とは…誰が?」

「無論!若殿でござります」

忠三郎はぽかんとしたまま左文を見つめた。そんな命令を出した覚えなど一切ない。自らの口からも、家臣たちに指示を伝えた記憶もない。

(そもそもどこへ出馬するというのか)

まるで霞の中にいるような心地で、忠三郎は内心、場違いな静けさを感じていた。大騒ぎする周囲に反し、どこかぼんやりとした意識のまま、ふと梅雨の時雨に濡れた庭先の緑に目をやる。

「皆、覚悟を決め、若殿の下知を待っておりまする」

上坂左文がそう言うのを聞き、忠三郎は一瞬、呆然とした。

「…覚悟、か…」

思わず口にしたその言葉が、自らの耳にもどこか頼りない響きに聞こえる。

家臣たちはすでに明智勢と戦う覚悟を固めているようだ。その意気込みはありがたく、誇らしい。しかし、忠三郎の胸中には一抹の困惑が漂っていた。いったいどこへ、何のために向かうのか。

(心意気は喜ばしいが…)

相手は数万を誇る明智の大軍。まともにぶつかれば、たちまち命を失いかねない相手だ。

(籠城と伝えおいた筈。それが何故に…)

戦を避け、城に籠るはずが、いつの間にか城を出て戦う決意を固めている。

いったい誰が、その方針を変えたのだろうか。ふと、しとしとと降る雨の匂いに、ぼんやりと遠くを見やった。

「若殿!如何なされた?!」

上坂左文が焦れた様に忠三郎を急かせる。

「まぁ、そう急くな。追って下知いたそうゆえ、しばし待て」

穏やかに言いながらも、心の中では冷や汗が滲んでいた。

(追って下知というても…さて何を告げたものか…)

上坂左文がじりじりとした視線で忠三郎を見つめるのがわかる。すでにその背後には、甲冑に身を固めた家臣たちが幾人も立ち並び、今か今かと出陣の命を待ちわびている様子だった。

「しばし待て」

と再度告げた忠三郎は、落ち着いたふりをしながら一歩引き、ゆるりとした足取りで広間を離れて庭先に降り、心を落ち着かせるために深呼吸をする。

(このままでは、無謀な戦がはじまるばかり。ここは、何か別の策を練らねばならぬ)

家臣たちの焦りに、ふと胸が痛むのを感じた。彼らの気持ちは痛いほど分かる。かくも迫り来る明智勢の報せを受け、手をこまねいて見ているだけでは、張り詰めた糸が切れるのを待つようなものだ。黙して動かずにいれば、それは命をかけて守ろうとする城や家族、日野の人々を無為に危険に晒すことになる。そう思えば、家臣たちが動き出したくなるのも無理はない。

再び広間へ戻った忠三郎は、上坂左文に穏やかな視線を送る。

「左文、皆の気持ちはしかと受け取った。されど、軽々しく動けば、我らの命運を損なうことになりかねぬ。ここは慎重に策を練ることが肝要であろう」

その場を収めようと声をかけるが、家臣たちのざわめきは収まらない。梅雨のしとしとと降る雨音が、広間の緊張を一層際立たせる中、忠三郎は深いため息をついた。

(皆、恐れている)

家臣たちの不安と恐れがひしひしと伝わってくる。明智勢の猛攻に対する覚悟は必要だが、忠三郎自身もまだ具体的な策を見出せずにいた。庭の緑は雨に濡れ、葉先がしずくを垂らしながら風に揺れている。初夏の湿った空気が、広間に一層の重苦しさをもたらしていた。

「少し待て。戦局を見定めねばならぬ」

しかし、家臣たちの目にはまだ不安の色が残っており、その視線が忠三郎の心に重くのしかかる。

誰もが戦さ支度のまま広間から離れず、どうなることかと口々に言葉を交わしている。忠三郎は家臣たちのざわめきをよそに、うつろに庭先に目を向けた。雨に濡れた庭の緑が、滴をまとって輝いている。葉先に滴る水が、一粒ずつ葉を離れ、地面へと消えていくのをぼんやりと見つめながら、忠三郎の心はどこか遠い場所へと彷徨っていた。

(上様がこの世から姿を消しても、変わらず雨は降り、木々は葉をつける)

当然のことではあるが、今はその光景が不自然に思える。この世に激動などなく、常のままに時が流れているかのように見える。自分たちの混乱や悲嘆をよそに、自然はただ淡々と季節の営みを繰り返す。

(上様がいなくとも、世は何も変わらぬというのか…)

胸に、ぽつりと疑念が湧き上がる。それは、自らが抱く動揺や悲しみとは裏腹に、世の常が何一つ揺るがずにいることへの疑問だった。信長亡き後、世の中は大きく変わるだろうと誰もが思っているのに、自然はそれを拒むかのように平然としている。

そんな忠三郎の胸中を見透かすように、庭の木々がそよぎ、葉がささやかに揺れた。雨は降り続け、やがて庭全体を覆い尽くすかのように濡らし続ける。 忠三郎はふと、遠い空を見上げ、雲間からのぞく一瞬の青空を見つけた。

(いつか、我が心もこの空のように晴れる時が来るのだろうか…)

その青空は、一縷の希望であったが、すぐに雨雲に覆われ、見えなくなってしまった。

その夜も、忠三郎はいつものように縁側に腰を下ろし、淡く霞む月を仰ぎながら盃を傾けていた。夜風が静かに庭の草を揺らし、雨の匂いがまだほのかに残っている。月明かりは雲間に隠れてはまた顔を出し、その光が肩に薄く影を落としていた。

(佐助がおれば、この戦さをどう思うたのであろうか…)

佐助の顔が頭に浮かぶと、忠三郎はわずかに目を細めた。あれほど親しかった友を失って、すでに長い月日が流れている。それでも、佐助はときおり忠三郎の夢の中に現れ、昔と変わらぬ笑顔で語りかけてくる。

(おぬしはいつまでも変わらぬ)

夢の中の佐助は、活気に満ちた姿そのままで、いつも軽やかに声をかけてくれる。忠三郎がどれだけ苦しみに沈んでも、その笑顔はすべてを和らげ、励ましてくれるようだった。やがて目が覚めると、佐助がいなくなった現実に気づき、胸にぽっかりと空いた穴が広がる。それでも、その幻に支えられていることに気づき、どこか温かな気持ちを覚えていた。

そんなことを考えていると、いつしか、瞼が徐々に重くなってきた。ふぅと息をつき、縁側に凭れかかると、静かに夢の中へと落ちていく。霞む月光が夜の帳に薄く溶け込み、庭に咲く花々を静かに照らしていた。

それからどのくらいの時が流れたのだろうか。夢か現かも分からぬまま、ぼんやりと、頭の中で佐助の姿を追っていた。しかし、ふいに聞こえてきた声がその静寂を破った。

「若。起きてくだされ」

耳元で懐かしい声が響き、忠三郎はふと目を覚ました。薄暗い部屋に薄青い月の光が差し込む中、家臣の顔がうっすらと見える。まるで夢から引き戻されたかのような感覚に包まれる。

「おぬしは…」

ぼんやりとした目で見つめると、その顔がはっきりと浮かび上がらないにもかかわらず、不思議と懐かしさがこみ上げてきた。

「…佐助…か」

そう呟くと、佐助は微笑むように穏やかに頷いたように見えた。その笑顔は昔と変わらず、頼もしくも温かい。共に過ごした日々が、まるで昨日のことのように蘇ってくる。

「若。この危急の折。判断を誤らず、織田家の皆様方を日野へと迎えられたのは、さすがでござります。よくぞ覚悟を決められましたな」

佐助の声が耳に響き、忠三郎は胸を打たれた。その言葉には、変わらぬ信頼と敬意が込められていた。たとえ夢であれ、こうして佐助が自分を称え、励ましてくれることが、今の忠三郎にとって何よりも力強い支えだった。

「佐助…わしは本当に、この道を進んで良いのか…」

心に巣食う迷いを吐露すると、佐助は微笑みながら首を振り、優しく諭すように語りかけてきた。

「若、若の織田家への忠義を尽くそうとする信念が、日野を守る力ともなりましょう。どうか、自信を持って進まれませ」

「されど、このままでは城下が火の海となる」

「いかにも。それゆえ、手をこまねいて見ていてはなりませぬ。ここは討ってでることこそ肝要かと」

忠三郎は、佐助の言葉に深くうなずきながらも、苦渋の表情を浮かべた。

「討って出る…か。そうしたいのは山々ではあるが、我らは寡兵。大軍を前にしては、手もなく捻られるだけじゃ」

佐助は柔らかく微笑みながら、忠三郎の肩にそっと手を置いた。

「若、信長公は、誰でもない、若を江南の守りと認め、娘を嫁がせたのでござります。それは、若が敵に臆することなく進む器と信ずればこそ。敵の動きを封じるには、こちらからも一矢報いる他ありますまい。必要な助けはすぐそばに…」

「すぐそば…とは…?」

佐助の言わんとしていることが分からない。

「ご案じめさるな。この命尽きるまで、若と共におるのがそれがしの役目。決して若を一人にすることはありませぬ」

それは遠い昔、聞いたことのある言葉。

(あの時…)

佐助が忠三郎の前に現れたあの日。佐助はそう告げた。

「されど…」

静かな夜の空気の中で、忠三郎は佐助の深い眼差しを見つめ返した。

(されど、佐助。おぬしはそう言っておきながら、わしの前から姿を消したではないか)

そう言いたかったが喉の奥で言葉を飲み込んだ。それを口にすることが怖い。

懐かしい友の姿が、今ここに在るのは奇跡のようだ。しかしもし、その奇跡が自らの問いで崩れてしまうなら、これほど残酷なことはない。忠三郎はただ、黙ったまま、ただ佐助の顔を見つめ続けた。

静寂の中、佐助はただ微笑み、まるで全てを見透かすような眼差しを向けていた。その目は優しく、忠三郎が抱える言葉にならぬ葛藤さえ包み込むかのようで、まるで「わかっている」とでも言うように穏やかだった。

やがて、佐助はふと視線を外し、夜空を仰ぎ見た。そして、淡く霞んだ月を見つめながら、静かに口を開いた。

「若、この世に消えぬものなど、そう多くはございませぬ。されど、若の歩む道が曇ることなきよう、これからも傍らにてお支えするのがそれがしのお役目」

その言葉だけは確かに聞き取ることができた。しかし、その後、頭の中に靄がかかったように意識が混とんとし始める。

翌日、目を覚ますと、その後、何を話したのか、佐助がどこへ行ったのかも思い出すことはできなかった。目を覚ました瞬間、あの温かな感覚を手のひらで確かめるようにゆっくりと胸に手を当てた。けれど、どこかで何かが引っかかり、安堵の中に少しの不安が混じった。

(夢だったのか…)

呟きながら、ふと顔をあげる。まるで佐助がそこにいたかのように、空気の流れが少しだけ変わったように感じられた。それが現実だったのか、夢だったのかを判断する術はない。ただ、あの微笑みと、あの言葉が、まるで記憶の中に静かに息づいているかのように鮮明だった。

(もしや、あれは…)

文机の上に何かある。もしやと思い、近づいて手に取った。

(容花)

文机の上に置かれていたのは、一輪の容花だった。細やかな花弁が湿ったようにしっとりとしており、まるで昨日見た夢の残像のように感じられた。

(佐助がここにいた)

容花のどこか懐かしい香りが、ほんのりと鼻をくすぐる。

忠三郎は、容花をそっと置くと、改めて佐助の言葉を胸に刻んだ。

(討って出ろと、そう言っていた)

これまで幾度となく、佐助の気配を感じたことがあった。暗闇の中で耳にするはずのない声が、まるで遠くから響いてくるような、不思議な感覚。それは時折、心の隅で感じる微かな温もりのようなものだ。姿はなく、どこか遠く、あるいは心の中で静かに息づいている存在だった。

だが、今回は違った。

目の前に現れた佐助は、ただの幻影ではなかった。昨夜、確かに佐助の存在を感じていた。そして、佐助が伝えたかったことは、ただひとつ。今こそ決断の時だということ。

(…進むべきか)

城に籠もることで守れるのは、城下の民や家臣たち。しかし、籠城していても、明智勢の侵攻は止まらず、最終的には城も落ちる。だが、討って出れば、大軍の侵攻を止め、援軍が来るまでの間、時を稼ぐこともできる。

「討って出るべきか…」

そこへ、思わぬ知らせが届いた。

「若殿!早馬でござります!」

忠三郎が立ち上がったその瞬間、家臣のひとりが慌てて広間に駆け込んできた。

「北畠中将様の軍勢が南勢より鈴鹿の峠を越え、土山へ迫る勢いとの知らせが届いておりまする!」

「何、中将殿がついに旗揚げされたか!」

北畠中将、信雄が鈴鹿峠を越え、甲賀まで軍勢を進めているという。城内はこの知らせに大いに沸き、家臣たちはこれまでの緊迫感から一転、戦の幕開けを予感して一気に士気が高まった。

(中将殿が動かれたとなれば、こちらも然るべき備えをせねばならぬ…)

忠三郎は、湧き立つ広間の家臣たちを見渡した。彼らの表情は、戦さへの覚悟に満ち、各々が決意を新たにしているのが一目で分かる。先ほどまでの不安な影は跡形もなく、皆が忠三郎に従う姿勢を示しているのが感じられた。

(そうか。皆が集められた理由がわかった)

またしても謎の人物により家臣たちは集められている。最初は理解し難かったが、今ようやく掴めた気がする。

(討って出ろと、そう言うておるのか)

謎の人物の、いや、佐助の意図が、頭の中で徐々に輪郭を帯びてきた。このまま籠城を続ければ、明智勢が迫る中、城下が戦火に見舞われるのは避けられない。しかし、援軍が動き出した今、攻勢に転じることで城下を守る道も開ける。

(攻める覚悟を示せと…)

佐助は、恐れず討って出ろと言っている。籠城に固執せず、前へ進む道を選べと。そして、城下を守るために刀を抜けと、忠三郎の背中を押している。

「出陣じゃ!貝を吹き、太鼓を叩け!」

忠三郎が床几から勢いよく立ち上がると、その場にいた家臣たちの顔に一瞬の驚きが走り、やがて広間からは地を揺るがすような鬨の声があがった。

鼓動を合わせる太鼓の音が鳴り響き、貝の音が鋭く空にこだまする。その音色が夏の湿り気を含む風に乗って、城の外まで届き、辺りの空気が一変する。

「我こそは織田家にその人ありと言われた蒲生忠三郎!」

忠三郎は胸を張り、声を上げた。

普段の柔和で控えめな忠三郎とはまるで別人のように、その凛とした表情と鋭い眼差しが、広間に立つ姿をひときわ力強く見せていた。炎のごとく燃え立つような気迫が全身にみなぎり、ただならぬ緊張感が場を支配していく。

「今こそ、謀反人・明智日向守を討ち、大恩ある岳父・右大臣信長公の無念を晴らす!」

響き渡るその声は、広間の空気を一瞬にして一変させた。家臣たちは目を見張り、驚きと共に忠三郎の姿に深い敬意を抱いた。今までのどこか穏やかだった若殿が、戦いに挑む覚悟を決めたその姿には、誰もが心を動かされずにはいられない。

「逆臣どもに目にもの見せてくれようぞ!」

家臣たちは熱い想いを胸に、互いにうなずき合い、次第に士気が高まっていく。やがて一人、また一人と、家臣たちは武具を整え、奮起するように拳を握りしめた。信長への大義に応えるため、そして何よりも、古里の地を守るため、忠三郎とともにいざ出陣せんとする気迫が、全員の胸中に沸き起こっていた。

0

お気に入りに追加

16

あなたにおすすめの小説

滝川家の人びと

卯花月影

歴史・時代

故郷、甲賀で騒動を起こし、国を追われるようにして出奔した

若き日の滝川一益と滝川義太夫、

尾張に流れ着いた二人は織田信長に会い、織田家の一員として

天下布武の一役を担う。二人をとりまく織田家の人々のそれぞれの思惑が

からみ、紆余曲折しながらも一益がたどり着く先はどこなのか。

小さなことから〜露出〜えみ〜

サイコロ

恋愛

私の露出…

毎日更新していこうと思います

よろしくおねがいします

感想等お待ちしております

取り入れて欲しい内容なども

書いてくださいね

よりみなさんにお近く

考えやすく

浅井長政は織田信長に忠誠を誓う

ピコサイクス

歴史・時代

1570年5月24日、織田信長は朝倉義景を攻めるため越後に侵攻した。その時浅井長政は婚姻関係の織田家か古くから関係ある朝倉家どちらの味方をするか迷っていた。

蒼雷の艦隊

和蘭芹わこ

歴史・時代

第五回歴史時代小説大賞に応募しています。

よろしければ、お気に入り登録と投票是非宜しくお願いします。

一九四二年、三月二日。

スラバヤ沖海戦中に、英国の軍兵四二二人が、駆逐艦『雷』によって救助され、その命を助けられた。

雷艦長、その名は「工藤俊作」。

身長一八八センチの大柄な身体……ではなく、その姿は一三○センチにも満たない身体であった。

これ程までに小さな身体で、一体どういう風に指示を送ったのか。

これは、史実とは少し違う、そんな小さな艦長の物語。

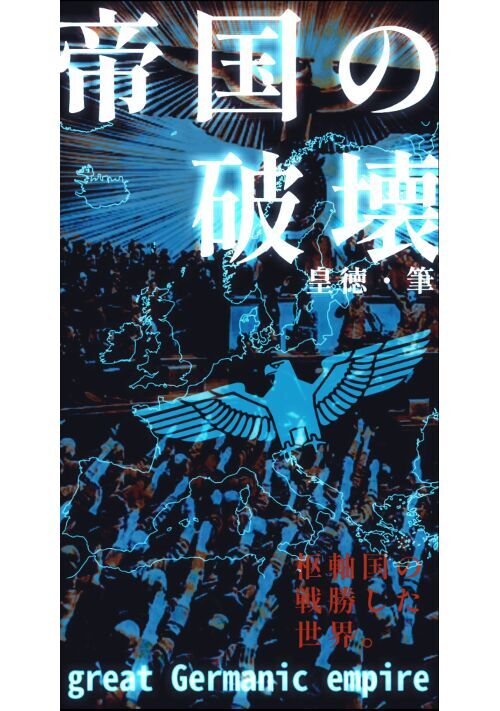

『帝国の破壊』−枢軸国の戦勝した世界−

皇徳❀twitter

歴史・時代

この世界の欧州は、支配者大ゲルマン帝国[戦勝国ナチスドイツ]が支配しており欧州は闇と包まれていた。

二人の特殊工作員[スパイ]は大ゲルマン帝国総統アドルフ・ヒトラーの暗殺を実行する。

独裁者・武田信玄

いずもカリーシ

歴史・時代

歴史の本とは別の視点で武田信玄という人間を描きます!

平和な時代に、戦争の素人が娯楽[エンターテイメント]の一貫で歴史の本を書いたことで、歴史はただ暗記するだけの詰まらないものと化してしまいました。

『事実は小説よりも奇なり』

この言葉の通り、事実の方が好奇心をそそるものであるのに……

歴史の本が単純で薄い内容であるせいで、フィクションの方が面白く、深い内容になっていることが残念でなりません。

過去の出来事ではありますが、独裁国家が民主国家を数で上回り、戦争が相次いで起こる『現代』だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。

【第壱章 独裁者への階段】 国を一つにできない弱く愚かな支配者は、必ず滅ぶのが戦国乱世の習い

【第弐章 川中島合戦】 戦争の勝利に必要な条件は第一に補給、第二に地形

【第参章 戦いの黒幕】 人の持つ欲を煽って争いの種を撒き、愚かな者を操って戦争へと発展させる武器商人

【第肆章 織田信長の愛娘】 人間の生きる価値は、誰かの役に立つ生き方のみにこそある

【最終章 西上作戦】 人々を一つにするには、敵が絶対に必要である

この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。

(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です)

本能のままに

揚羽

歴史・時代

1582年本能寺にて織田信長は明智光秀の謀反により亡くなる…はずだった

もし信長が生きていたらどうなっていたのだろうか…というifストーリーです!もしよかったら見ていってください!

※更新は不定期になると思います。

我らの輝かしきとき ~拝啓、坂の上から~

城闕崇華研究所(呼称は「えねこ」でヨロ

歴史・時代

講和内容の骨子は、以下の通りである。

一、日本の朝鮮半島に於ける優越権を認める。

二、日露両国の軍隊は、鉄道警備隊を除いて満州から撤退する。

三、ロシアは樺太を永久に日本へ譲渡する。

四、ロシアは東清鉄道の内、旅順-長春間の南満洲支線と、付属地の炭鉱の租借権を日本へ譲渡する。

五、ロシアは関東州(旅順・大連を含む遼東半島南端部)の租借権を日本へ譲渡する。

六、ロシアは沿海州沿岸の漁業権を日本人に与える。

そして、1907年7月30日のことである。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる