2 / 80

1巻

1-2

しおりを挟む

「アリアは立派に出世したっていうのに、俺は何をやってるんだろうな……」

過去に思いを馳せながら、ため息をついてしまう。

《聖獣使い》として修業する必要があった俺と違い、アリアは一足早く《神聖騎士》として国の英雄になっていた。

一方の俺は、こんな森の中で明日をも知れぬ身だ。

「村を支えるどころか、今日一日をどう生き延びるかで手一杯だもんな」

トカゲについてしばらく歩いていたが、周りは植物だらけで、方向感覚が狂ってきた。

俺を連れてきた兵たちの話によると、この樹海の先にあるのはクローニア王国だそうだ。現在は落ち着いているが、過去には何度か我が国と衝突している敵国である。

下手に森を抜けてしまえば、どんな目に遭うことやら。

「今はお前だけが頼りだよ、エルフィ」

相棒のトカゲ――エルフィは、まるで俺を導くかのように、この三日間迷いなく走り続けていた。

家族も大切な人も、何もかもを失った今の俺には、エルフィしか縋る相手はいない。

そうして先が見えないまま彷徨っていると、やがて洞窟が見えてきた。

「かなり広々としているな。なんだか一雨来そうだし、今日はここで一晩明かすか」

空気がうっすらと湿ってきている。そう時間の経たないうちに雨が降り出すかもしれない。

その前に、雨風を凌げる環境を整えなければ。俺は早速、洞窟の中で野営の準備に取りかかる。

これまでの道中で、乾燥した木の枝を集めておいた。

俺は洞窟の入口付近で火をおこすと、地面に敷いたマントの上に寝転がり、一息つく。

「それにしても、まさか聖獣の卵からトカゲが生まれるなんて驚いたよ。なあ、エルフィ」

「ピュイ?」

なんとなく声をかけると、エルフィは不思議そうに首を傾げた。

ここ数日、いろいろと彼女に話しかけてみたが、どうやら俺の言葉を理解しているようだ。

ちなみに、エルフィがメスだと分かったのは直感だ。

「テイマーと魔獣の間には不思議な繋がりができる。だから、なんとなく女の子だって分かったんだろうな」

「ピュイピュイ」

エルフィも否定する仕草は見せないので、恐らく性別は間違いないだろう。

「俺が国を追われたのはエルフィのせいだってのに、お前は呑気なものだな?」

「ピュイ……?」

とぼけているのか……冗談めかした俺の言葉に、またしてもエルフィは首を傾げる。

聖獣の卵を授かるはずだったあの日、俺はトカゲの卵を授かった。周囲の失望は相当なものだった。

だが俺はエルフィを恨むつもりも責めるつもりもない。経緯はどうあれ、この子は俺のもとに召喚された。テイマーにとって、自分のもとにやってきた魔獣は相棒であり、実の子どものような存在だ。

あの国王たちのように、見た目で態度を変えるなんて絶対にしない。

これからエルフィをどうやって健やかに育てるかで、俺の頭はいっぱいだった。

「いや、それは少し嘘になるか……」

エルフィ以外に、もう一つ頭から離れないことがある。アリアのことだ。

アーガスはアリアを人生の伴侶とするつもりらしい。

アーガスの実家、アルベリヒ家は公爵位にあるエルウィン王国屈指の名家だ。おまけに彼は、聖獣降臨の儀でグリフォンを召喚した。その点において、俺よりも遥かに優秀な《聖獣使い》だ。

対して俺は男爵家の出身だ。しかも《聖獣使い》とは名ばかりで、実際に聖獣を授かることはできなかった。

どちらがアリアにふさわしいのか。そんなのは子どもだって分かる。

その事実がただただ、虚しかった。俺は喪失感を埋めるため、この小さな命に愛情を注ごうとしているのかもしれない。

「クソッ……いつまでも未練がましいぞ、レヴィン・エクエス」

胸に湧いたもやもやとした感情を無理矢理振り払う。

アリアは今や王宮騎士団の副団長を務めるほどの人物だ。

今の彼女は俺にとっては遠い存在。いつまでも気にしていても仕方がないのだ……

「それよりもまずは、エルフィの食事をどうにかしないとな。ほら、この虫とかはどうだ?」

俺は気持ちを切り替えて、森で捕まえた昆虫をエルフィに差し出した。

一般的なトカゲが好物にしているものだが、彼女の口に合うだろうか?

「ピュッ‼」

どうやら不服らしい。エルフィは素っ気なくそっぽを向いた。

「うーん。やっぱりダメか。意外とグルメなやつだ」

王都からこの森までの道中、こいつがトカゲ用の餌を食べているのを見たことがない。

衛兵から申し訳程度に魔獣用のフードが与えられたが、エルフィはそれさえ口にしなかった。

「これならどうだ?」

俺はバッグの中から、瓶詰めの兎肉を取り出した。

「ピュイ! ピュイピュイ‼」

肉の塊を見るやいなや、エルフィが目を輝かせ、その場でぴょんぴょんと跳ね回り始めた。

「そうかそうか。そんなにこの肉が食べたいか……よし! 今からこいつを美味しく焼き上げるからな」

俺は薪をくべて鍋を火にかけた。

財産を取り上げられて追い出された俺だが、兵の中に一人だけ親切な人がいて、わずかだが調理器具と食料を持たせてくれたのだ。

俺は香辛料で兎肉の臭みを取りながら、じっくりと焼き上げていく。

エルフィはその様子を見て、嬉しそうに小躍りしている。

こいつはどういうわけか、人が口にするような料理を好むようだ。荷馬車の中でも、俺に与えられた硬いパンばかりせがんできた。

「もうすぐ焼けるからな。少しの間、辛抱しててくれ」

手の掛かる子どもができたような気分だ。だが、悪くない。

俺一人でこの森に放り込まれていたらきっと、とっくに心が折れていた。

これからの生活や、アーガスと婚姻を結ぶアリアのこと、故郷のこと、あれこれと心配事はたくさんあるが、エルフィがいるおかげで余計なことを考えずに済む。

「ピューイ! ピューイ‼」

料理の匂いに惹かれてテンションを上げる彼女に癒やされながら、俺は肉を焼いていった。

◆ ◆ ◆

木々の間を縫って洞窟の入口に朝陽が差す。まぶしさを感じ、俺は目を覚ました。

「やっぱり、岩の地面は寝心地が悪いな」

腰に鈍い痛みを感じる。固い地面で一夜を明かしたため、身体中がバキバキだ。

「さて。朝食を済ませたら、洞窟の奥でも探ってみるか?」

さすがにこんな地面で二度寝をする気にはならない。朝食の準備に取りかかろう。

「ん?」

ゆっくりと身を起こそうとした時、ふと胸のあたりに圧迫感があることに気が付いた。温かくずっしりとした何かが、のしかかっているようだ。

「一体なんだ?」

俺は恐る恐る胸元を確認した。

「すぅー……ママ……」

胸を圧迫していたのは、すやすやと眠るエルフィだった。

「なんだ、エルフィか。昨日は隣で寝てたはずなのに、いつの間にこんなところに……」

俺の胸に頭を預けて、寝息を立てている少女の寝顔をまじまじと見る。

白く透き通った肌。さらさらの亜麻色の髪。まだあどけないながらも、整った顔立ち。そして、背中から生えている柔らかそうな翼。

トカゲだった彼女が一晩で随分と立派に育ったものだ……もの……だ?

「いやいやいや!? 待ってくれ!」

寝ぼけた頭がはっきりするにつれて、俺は状況の異常さを認識した。

「どっから来たんだ、この子は!?」

側で寝ていたはずのエルフィが消え、代わりに年頃の少女が寝入っていたのだ。

「ん……マ、マ……?」

俺の声で目を覚ましたのか、少女が起き上がり、バサッと美しい白い翼を広げた。

「どう、したの? 大声を出して」

眠たそうに目をこすり、首を傾げる少女。だが、そうしたいのは俺の方だった。

周囲にエルフィの姿はないし、人の寄り付かない樹海にどうしてこんな女の子がいるんだ?

混乱していると、少女がさらに話しかけてくる。

「今日の朝ご飯は……何?」

「初対面の相手に飯を要求するのか!?」

「……? 私のご飯を用意するのはママの義務。昨日の兎肉のステーキは本当に美味だった」

なぜ、見ず知らずの子どもから「ママ」などと呼ばれているのだろう。

俺は身体を起こし、少女に尋ねる。

「とにかく、質問に答えてほしい。その……君は何者なんだ? こんな森の奥にどうやって来たんだ? ご両親は?」

「ん? 何者って……私はエルフィ。ママが名付けてくれたの、忘れたの?」

どういうことだ? 彼女の発言を信じるなら、もしかしてこの子は……

「まさか、エルフィなのか?」

「おかしなことを聞く。さっきからそう言ってる」

「だって、エルフィはもっとこう、小さくて白いトカゲだっただろ!?」

トカゲが一晩で少女になった……いやいや、ありえない。

頭を抱えた俺を見て、少女――エルフィが頬を膨らます。

「むっ……トカゲじゃない。私こそがママと契約した聖獣。神竜族の数少ない生き残り。だから人の姿にだってなれる」

「し、神竜族だって?」

俺はその言葉を聞いて驚く。

何せそれは、すでに絶滅したはずの種族の名前だからだ。

現在、この大陸に生息している竜のほとんどは、飛竜種と呼ばれるものだ。

あまり大きくなりすぎず、知能もそこそこあるため、騎竜として様々な国で育成されている。

一方、神竜族というのは、かつてこの大陸にいたとされる伝説の種族だ。

人と竜、二つの姿を併せ持ち、人とは比べものにならないほどの知能と魔力、身体能力を誇っていたという。

「神竜族は滅びたんじゃなかったのか……」

伝説によれば、彼らは覇王率いる魔族の軍勢との戦いを境に姿を消していた。

俺が呆然としていると、エルフィが言う。

「滅びてない。少ないけど、私の他にもまだ生き残りがいる」

「そうなのか? 一体どこに?」

エルフィは俺の隣にちょこんと座ると、洞窟の奥を指差した。

「この奥にいるのか?」

「うん。ご飯を食べたら、会いに行こう」

ここ数日、俺をどこかへ導くように走り回っていたエルフィだったが、どうやらここに連れてきたかったようだ。

朝食を終えた俺は、エルフィの案内で洞窟の奥へ向かった。

奥は陽の光が差さない真っ暗な空間だった。しかし魔力の濃いエリアなのか、魔力光がぽつぽつと光って内部を照らしていた。

俺たちはその光を頼りに、先へ先へ進んでいく。

そして辿り着いた洞窟の最奥にて、岩壁に埋まった謎の扉を見つけた。

「今、開けるね」

そう言ってエルフィは祭壇のような場所に立つと、目の前にある巨大な扉に向かって聞き慣れない呪文を唱えた。

扉に描かれていた模様が蒼白く光り、扉がゆっくりと開かれていく。ゴオッと風が吹き抜ける音がした。

「……え?」

俺は絶句した。

そこには、想像を絶する光景が広がっていた。

「な……な……」

扉の奥、果てしなく広がる遺跡のような空間には、大きな町一つ分はありそうな巨大な肉体と翼を持つ――

「なんだこれはぁああああああああああああああああああああああああああああああ!?」

漆黒の巨竜が眠っていた。

第二章

かつて、大陸の空は屈強な体躯に大きな翼を持つ竜たちが支配していたという。

その竜たちは、魔族の脅威から人々を守護し、人類は輝かしい発展を遂げた。

「それにしても、これはでかすぎるだろう!」

目の前の巨竜は、生まれ育ったルミール村はおろか、王都をも優に超える巨体を誇っていた。

俺のいる遺跡の入口からはその下顎と腹部を見上げることしかできないが、それでも信じられない大きさであることは容易に想像がつく。

「えーっと……エルフィ、この竜はなんなんだ?」

「【大陸竜】リントヴルム。私たち、神竜族が帰る町」

竜なのに町というのはどういうことだろうか。

「実際に見てみた方が早い」

エルフィはそう言うやいなや、体格差をものともせず俺の身体を抱き上げて、翼を広げる。

「うおっ、急に何を!?」

「しっかり掴まっていて」

そうして、エルフィは高く羽ばたくと、竜の背中が見下ろせる高さまで俺を連れていった。

空中から見下ろす景色は壮観であった。

俺が想像していたよりも、遥かにその肉体は大きく、背中には大陸とも言えるほどの広大な大地が広がり、中央には崩落した古代都市のようなものまで見える。

「まさかとは思うが、君たちはこの竜の背中に住んでいるのか?」

「昔の話。今は魔力が枯渇して、都市も仲間たちもみんな眠りについてる」

今となっては瓦礫の山と成り果ててしまった都市だが、その破片の一つひとつから往時の情景が思い浮かぶようだった。

現代では見たこともない高度な建築技術や特殊な建材が使われている。きっと元の都市は壮麗で、空を舞う巨竜の姿はさぞ美しかったことだろう。

「エルフィ、どうして俺をここに連れてきたんだ?」

俺の質問に、エルフィが答える。

「今はボロボロだけど、ここをよみがえらせれば快適に暮らせる。ママに帰る場所を紹介したかった」

「帰る場所?」

「まだ卵にいた時の記憶がある。ママが私を必死にかばってくれたこと。そのせいで王国を追い出されたことも覚えてる」

確かに、エルフィの言っていることは事実だ。

俺が首肯すると彼女はさらに続ける。

「私のご主人様が、ママみたいな優しい人でとても嬉しかった。だから……」

エルフィが言葉を区切り、俺の目をしっかりと見据えた。

「ママ、一緒にこの町を開拓して、よみがえらせてほしい」

「どういうことだ?」

古代都市を背中に載せた巨竜が目覚める気配はない。

身体はピクリとも動かず、その瞳は眠っているように閉じられている。

王都など比にならない大きさの都市も、瓦礫の山だ。

しがないテイマーの俺に、何ができるのだろう。

「難しいことじゃない。ただ、リントヴルムと契約してほしい。ママは《聖獣使い》だからできるはず」

「俺がこの大陸竜とか?」

神竜族と言えば、聖獣の中でも伝説に等しい存在だ。

召喚されたエルフィはともかく、彼とも契約するなんてできるのだろうか?

「リントヴルムも私のママなら問題ないと思う。それにママはあの王様たちから酷いことをされて、国から追い出された。さっきも言った通り、リントヴルムが目覚めて都市がよみがえれば、ママにも帰る場所ができる」

そうか……エルフィはそこまで俺のことを考えてくれていたのか。

まだ数日の付き合いとはいえ、俺のもとにやってきた彼女は娘のような存在だ。

そんなエルフィにここまで心配されたのなら、拒むのは野暮というものだ。

「分かった、【契約】してみるよ。一旦、降ろしてくれ」

俺はエルフィに頼み、遺跡の入口に戻った。

【契約】とは、獣と人との間にある結びつきをより強固な絆に変える契約だ。

好物を与えて餌付けしたり、頭を撫でて仲良くなったり、力と恐怖で屈服させたり……魔獣とテイマーによって、【契約】方法や絆の形は様々である。

リントヴルムとは出会ったばかりだが、エルフィの言葉を信じてみよう。

「【契約】」

俺がそう呟いた瞬間、リントヴルムの全身を蒼白い光が包み込んだ。

「まさか……本当に【契約】できたのか?」

この蒼い光は、魔獣から信頼を得た時に発生する【絆の光】だ。

光がやがて収まっていく。

「……姫。お戻りを心よりお待ちしておりました」

巨大な竜――リントヴルムがゆっくりと身体を起こすと、威厳ある声を発した。

姫だって?

俺が驚いていると、エルフィが呼びかけに答える。

「ママのおかげ。ずっと私を喚んでくれるテイマーがいなかったけど、とうとう喚び出してくれる人が現れた」

「眠ってはいましたが、事情は把握しております。主殿……レヴィン様ですな。これで我ら神竜族の再興も叶います。感謝してもしきれません」

そう言って、リントヴルムが俺に一礼した。

かつて魔族との戦いで姿を消した神竜族だが、こんな洞窟の奥底で眠っていたなんて。

今の俺は国を追われ、目標を失った身だ。エルフィたちの手伝いをするのも悪くはないだろう。

俺はリントヴルムに問いかける。

「これからどうするつもりなんだ?」

「まずは地上に出ようかと思います。私の力はすっかり衰えてしまい、見ての通り身体も背中の大陸も随分と小さくなってしまいました。しかし、ここ千年の間に貯蔵した魔力が、主殿との契約でいくらか増幅されています。空を飛ぶには事足りるでしょう」

俺としては十分すぎるぐらい大きいと思うが、これでも全盛期より小さい姿だとは……

一体、神竜族はどれほどの力を秘めているのか。

「ママ、とりあえず背中に乗ろう」

「あ、ああ」

エルフィが再び俺を抱きかかえ、リントヴルムの背に向かう。

しかし、見た目は俺より年下の女の子のエルフィに抱えられて移動するのは、少し恥ずかしいな……

「ところで、『地上に出る』って言ったってどうするんだ?」

リントヴルムの背に移動した俺は、エルフィに尋ねる。

大都市並みの大きさを誇るリントヴルムが収まっているこの遺跡は、相当広い。ただ、彼が出入りできるような扉の類いは見当たらない。

「大丈夫。すぐに出口を作る」

エルフィが答えるのと同時に、リントヴルムは大きく息を吸い込んだ。

その動きに、俺は嫌な予感が頭をよぎる。

「ま、まさか……?」

直後、予感が的中し、リントヴルムの吐いた漆黒の熱線が天井を穿った。

その熱量は凄まじく、天井は瓦礫や埃すらも残さず溶け消え、空へと繋がる大きな通り道が出来上がる。

「力業だなぁ」

俺が呆れていると、リントヴルムがゆっくりと身体を起こし、翼をはためかせる。

「待ってくれ! 身体を急に起こしたら俺が落っこち……ないな?」

不思議なことに、リントヴルムが体勢を変えても俺たちが背中から滑り落ちることはなかった。

むしろ、揺れ一つ感じないほど快適だ。

「リントヴルムは重力魔法を操る。だから、彼がどんなに暴れても背中の私たちに影響はない」

エルフィの言葉を証明するように、リントヴルムが力強く羽ばたき、飛び上がった。

猛スピードで空へ飛び出し、あっという間に雲を切り裂いて上空へと躍り出る。

エルフィの言う通り、その間も揺れや重力の変化は感じず、流れる風も穏やかなままだ。

「俺、雲の上にいるんだな」

あたりを見回すと、空と白い雲が広がっていた。

いつも見上げているものを見回すというのは、とても不思議な気分だ。

飛行する魔獣の力を借りて、人は空を飛ぶことができる。

それでも雲の上にまで羽ばたける魔獣は存在しない。

図らずも俺は、普通の生物が到達し得ない上空に足を踏み入れたのだ。

「山の上は空気が薄いって聞くが、ここはあまりそんな感じがしないな。これもリントヴルムの魔法のおかげなのか?」

「これはどちらかというと【神樹】の力」

エルフィの示す先、ちょうど背中の中心部分に、まるで城のように巨大な樹がそびえ立っていた。

彼女に運ばれている時も視界に入っていたのだが、どうやら神樹とはあの樹木のことらしい。

「昔の竜大陸にはいろいろな生物が暮らしていた。私たち神竜族と違って、他の種族は環境の変化に弱い。だから、神樹が気温や天候、空気の濃さなんかを調整している。おかげで空の上で四季を楽しむことだってできるのだ」

エルフィが自慢げにピースサインをした。

「今は春ってわけか」

気温は暖かく、日差しも爽やかだ。大地に生えた木々は青々と茂っている。

これから俺はこの都市の世話になるわけだが……まるで俺の新たな門出を祝ってくれているかのように、穏やかな気候だ。

それにしても、竜の背中に住むことになるとはな。人生は分からないものだ。

「さて、とりあえず背中に移ったのはいいが、これからどうすればいいんだ?」

エルフィと一緒に、あたりをざっと見回ってみる。

かつて存在していたであろう古代都市の残骸がそこかしこに転がっていた。

「千年近く放置されるとこうなるのか」

神樹の周りをぐるりと取り囲むように展開されている無数の空中回廊は、在りし日の立体的な都市の様子を想像させる。建物を形作っていただろう素材は、見たことがない不思議な金属ばかりでこの都市の文明の高度さを実感する。

しかし一方で、回廊は苔むしていたり、崩落した建造物の隙間から植物が生えていたりと年月の経過を感じさせている。

「とりあえず家作りが先決。ママと私の住む場所が必要」

「家作りか。見た感じ無事な建物はなさそうだし、適当な木材を集めて、一から建てるってことになるな。とはいえ、家の壁を補修する程度ならともかく、家を作った経験はさすがにないぞ」

「問題ない。神樹の加護があれば、簡単な家ぐらいすぐ作れる」

「神樹の加護? どういうことだ?」

答えの代わりに、エルフィが俺の手を引いて神樹のもとへ連れていく。

案内された神樹の根元には特殊な金属で作られた祭壇らしき物が置かれており、その中央に正八面体の不思議な石が浮いていた。

瑠璃色で、内側にはまるで星の海のような神秘的な粒子が閉じ込められた、とても美しい物体だ。これは一体なんなのだろう。

「その石に魔力を込めてみて。ママは私と契約してるから、すぐに使えるはず」

エルフィに促されるまま、俺は石に魔力を込める。

過去に思いを馳せながら、ため息をついてしまう。

《聖獣使い》として修業する必要があった俺と違い、アリアは一足早く《神聖騎士》として国の英雄になっていた。

一方の俺は、こんな森の中で明日をも知れぬ身だ。

「村を支えるどころか、今日一日をどう生き延びるかで手一杯だもんな」

トカゲについてしばらく歩いていたが、周りは植物だらけで、方向感覚が狂ってきた。

俺を連れてきた兵たちの話によると、この樹海の先にあるのはクローニア王国だそうだ。現在は落ち着いているが、過去には何度か我が国と衝突している敵国である。

下手に森を抜けてしまえば、どんな目に遭うことやら。

「今はお前だけが頼りだよ、エルフィ」

相棒のトカゲ――エルフィは、まるで俺を導くかのように、この三日間迷いなく走り続けていた。

家族も大切な人も、何もかもを失った今の俺には、エルフィしか縋る相手はいない。

そうして先が見えないまま彷徨っていると、やがて洞窟が見えてきた。

「かなり広々としているな。なんだか一雨来そうだし、今日はここで一晩明かすか」

空気がうっすらと湿ってきている。そう時間の経たないうちに雨が降り出すかもしれない。

その前に、雨風を凌げる環境を整えなければ。俺は早速、洞窟の中で野営の準備に取りかかる。

これまでの道中で、乾燥した木の枝を集めておいた。

俺は洞窟の入口付近で火をおこすと、地面に敷いたマントの上に寝転がり、一息つく。

「それにしても、まさか聖獣の卵からトカゲが生まれるなんて驚いたよ。なあ、エルフィ」

「ピュイ?」

なんとなく声をかけると、エルフィは不思議そうに首を傾げた。

ここ数日、いろいろと彼女に話しかけてみたが、どうやら俺の言葉を理解しているようだ。

ちなみに、エルフィがメスだと分かったのは直感だ。

「テイマーと魔獣の間には不思議な繋がりができる。だから、なんとなく女の子だって分かったんだろうな」

「ピュイピュイ」

エルフィも否定する仕草は見せないので、恐らく性別は間違いないだろう。

「俺が国を追われたのはエルフィのせいだってのに、お前は呑気なものだな?」

「ピュイ……?」

とぼけているのか……冗談めかした俺の言葉に、またしてもエルフィは首を傾げる。

聖獣の卵を授かるはずだったあの日、俺はトカゲの卵を授かった。周囲の失望は相当なものだった。

だが俺はエルフィを恨むつもりも責めるつもりもない。経緯はどうあれ、この子は俺のもとに召喚された。テイマーにとって、自分のもとにやってきた魔獣は相棒であり、実の子どものような存在だ。

あの国王たちのように、見た目で態度を変えるなんて絶対にしない。

これからエルフィをどうやって健やかに育てるかで、俺の頭はいっぱいだった。

「いや、それは少し嘘になるか……」

エルフィ以外に、もう一つ頭から離れないことがある。アリアのことだ。

アーガスはアリアを人生の伴侶とするつもりらしい。

アーガスの実家、アルベリヒ家は公爵位にあるエルウィン王国屈指の名家だ。おまけに彼は、聖獣降臨の儀でグリフォンを召喚した。その点において、俺よりも遥かに優秀な《聖獣使い》だ。

対して俺は男爵家の出身だ。しかも《聖獣使い》とは名ばかりで、実際に聖獣を授かることはできなかった。

どちらがアリアにふさわしいのか。そんなのは子どもだって分かる。

その事実がただただ、虚しかった。俺は喪失感を埋めるため、この小さな命に愛情を注ごうとしているのかもしれない。

「クソッ……いつまでも未練がましいぞ、レヴィン・エクエス」

胸に湧いたもやもやとした感情を無理矢理振り払う。

アリアは今や王宮騎士団の副団長を務めるほどの人物だ。

今の彼女は俺にとっては遠い存在。いつまでも気にしていても仕方がないのだ……

「それよりもまずは、エルフィの食事をどうにかしないとな。ほら、この虫とかはどうだ?」

俺は気持ちを切り替えて、森で捕まえた昆虫をエルフィに差し出した。

一般的なトカゲが好物にしているものだが、彼女の口に合うだろうか?

「ピュッ‼」

どうやら不服らしい。エルフィは素っ気なくそっぽを向いた。

「うーん。やっぱりダメか。意外とグルメなやつだ」

王都からこの森までの道中、こいつがトカゲ用の餌を食べているのを見たことがない。

衛兵から申し訳程度に魔獣用のフードが与えられたが、エルフィはそれさえ口にしなかった。

「これならどうだ?」

俺はバッグの中から、瓶詰めの兎肉を取り出した。

「ピュイ! ピュイピュイ‼」

肉の塊を見るやいなや、エルフィが目を輝かせ、その場でぴょんぴょんと跳ね回り始めた。

「そうかそうか。そんなにこの肉が食べたいか……よし! 今からこいつを美味しく焼き上げるからな」

俺は薪をくべて鍋を火にかけた。

財産を取り上げられて追い出された俺だが、兵の中に一人だけ親切な人がいて、わずかだが調理器具と食料を持たせてくれたのだ。

俺は香辛料で兎肉の臭みを取りながら、じっくりと焼き上げていく。

エルフィはその様子を見て、嬉しそうに小躍りしている。

こいつはどういうわけか、人が口にするような料理を好むようだ。荷馬車の中でも、俺に与えられた硬いパンばかりせがんできた。

「もうすぐ焼けるからな。少しの間、辛抱しててくれ」

手の掛かる子どもができたような気分だ。だが、悪くない。

俺一人でこの森に放り込まれていたらきっと、とっくに心が折れていた。

これからの生活や、アーガスと婚姻を結ぶアリアのこと、故郷のこと、あれこれと心配事はたくさんあるが、エルフィがいるおかげで余計なことを考えずに済む。

「ピューイ! ピューイ‼」

料理の匂いに惹かれてテンションを上げる彼女に癒やされながら、俺は肉を焼いていった。

◆ ◆ ◆

木々の間を縫って洞窟の入口に朝陽が差す。まぶしさを感じ、俺は目を覚ました。

「やっぱり、岩の地面は寝心地が悪いな」

腰に鈍い痛みを感じる。固い地面で一夜を明かしたため、身体中がバキバキだ。

「さて。朝食を済ませたら、洞窟の奥でも探ってみるか?」

さすがにこんな地面で二度寝をする気にはならない。朝食の準備に取りかかろう。

「ん?」

ゆっくりと身を起こそうとした時、ふと胸のあたりに圧迫感があることに気が付いた。温かくずっしりとした何かが、のしかかっているようだ。

「一体なんだ?」

俺は恐る恐る胸元を確認した。

「すぅー……ママ……」

胸を圧迫していたのは、すやすやと眠るエルフィだった。

「なんだ、エルフィか。昨日は隣で寝てたはずなのに、いつの間にこんなところに……」

俺の胸に頭を預けて、寝息を立てている少女の寝顔をまじまじと見る。

白く透き通った肌。さらさらの亜麻色の髪。まだあどけないながらも、整った顔立ち。そして、背中から生えている柔らかそうな翼。

トカゲだった彼女が一晩で随分と立派に育ったものだ……もの……だ?

「いやいやいや!? 待ってくれ!」

寝ぼけた頭がはっきりするにつれて、俺は状況の異常さを認識した。

「どっから来たんだ、この子は!?」

側で寝ていたはずのエルフィが消え、代わりに年頃の少女が寝入っていたのだ。

「ん……マ、マ……?」

俺の声で目を覚ましたのか、少女が起き上がり、バサッと美しい白い翼を広げた。

「どう、したの? 大声を出して」

眠たそうに目をこすり、首を傾げる少女。だが、そうしたいのは俺の方だった。

周囲にエルフィの姿はないし、人の寄り付かない樹海にどうしてこんな女の子がいるんだ?

混乱していると、少女がさらに話しかけてくる。

「今日の朝ご飯は……何?」

「初対面の相手に飯を要求するのか!?」

「……? 私のご飯を用意するのはママの義務。昨日の兎肉のステーキは本当に美味だった」

なぜ、見ず知らずの子どもから「ママ」などと呼ばれているのだろう。

俺は身体を起こし、少女に尋ねる。

「とにかく、質問に答えてほしい。その……君は何者なんだ? こんな森の奥にどうやって来たんだ? ご両親は?」

「ん? 何者って……私はエルフィ。ママが名付けてくれたの、忘れたの?」

どういうことだ? 彼女の発言を信じるなら、もしかしてこの子は……

「まさか、エルフィなのか?」

「おかしなことを聞く。さっきからそう言ってる」

「だって、エルフィはもっとこう、小さくて白いトカゲだっただろ!?」

トカゲが一晩で少女になった……いやいや、ありえない。

頭を抱えた俺を見て、少女――エルフィが頬を膨らます。

「むっ……トカゲじゃない。私こそがママと契約した聖獣。神竜族の数少ない生き残り。だから人の姿にだってなれる」

「し、神竜族だって?」

俺はその言葉を聞いて驚く。

何せそれは、すでに絶滅したはずの種族の名前だからだ。

現在、この大陸に生息している竜のほとんどは、飛竜種と呼ばれるものだ。

あまり大きくなりすぎず、知能もそこそこあるため、騎竜として様々な国で育成されている。

一方、神竜族というのは、かつてこの大陸にいたとされる伝説の種族だ。

人と竜、二つの姿を併せ持ち、人とは比べものにならないほどの知能と魔力、身体能力を誇っていたという。

「神竜族は滅びたんじゃなかったのか……」

伝説によれば、彼らは覇王率いる魔族の軍勢との戦いを境に姿を消していた。

俺が呆然としていると、エルフィが言う。

「滅びてない。少ないけど、私の他にもまだ生き残りがいる」

「そうなのか? 一体どこに?」

エルフィは俺の隣にちょこんと座ると、洞窟の奥を指差した。

「この奥にいるのか?」

「うん。ご飯を食べたら、会いに行こう」

ここ数日、俺をどこかへ導くように走り回っていたエルフィだったが、どうやらここに連れてきたかったようだ。

朝食を終えた俺は、エルフィの案内で洞窟の奥へ向かった。

奥は陽の光が差さない真っ暗な空間だった。しかし魔力の濃いエリアなのか、魔力光がぽつぽつと光って内部を照らしていた。

俺たちはその光を頼りに、先へ先へ進んでいく。

そして辿り着いた洞窟の最奥にて、岩壁に埋まった謎の扉を見つけた。

「今、開けるね」

そう言ってエルフィは祭壇のような場所に立つと、目の前にある巨大な扉に向かって聞き慣れない呪文を唱えた。

扉に描かれていた模様が蒼白く光り、扉がゆっくりと開かれていく。ゴオッと風が吹き抜ける音がした。

「……え?」

俺は絶句した。

そこには、想像を絶する光景が広がっていた。

「な……な……」

扉の奥、果てしなく広がる遺跡のような空間には、大きな町一つ分はありそうな巨大な肉体と翼を持つ――

「なんだこれはぁああああああああああああああああああああああああああああああ!?」

漆黒の巨竜が眠っていた。

第二章

かつて、大陸の空は屈強な体躯に大きな翼を持つ竜たちが支配していたという。

その竜たちは、魔族の脅威から人々を守護し、人類は輝かしい発展を遂げた。

「それにしても、これはでかすぎるだろう!」

目の前の巨竜は、生まれ育ったルミール村はおろか、王都をも優に超える巨体を誇っていた。

俺のいる遺跡の入口からはその下顎と腹部を見上げることしかできないが、それでも信じられない大きさであることは容易に想像がつく。

「えーっと……エルフィ、この竜はなんなんだ?」

「【大陸竜】リントヴルム。私たち、神竜族が帰る町」

竜なのに町というのはどういうことだろうか。

「実際に見てみた方が早い」

エルフィはそう言うやいなや、体格差をものともせず俺の身体を抱き上げて、翼を広げる。

「うおっ、急に何を!?」

「しっかり掴まっていて」

そうして、エルフィは高く羽ばたくと、竜の背中が見下ろせる高さまで俺を連れていった。

空中から見下ろす景色は壮観であった。

俺が想像していたよりも、遥かにその肉体は大きく、背中には大陸とも言えるほどの広大な大地が広がり、中央には崩落した古代都市のようなものまで見える。

「まさかとは思うが、君たちはこの竜の背中に住んでいるのか?」

「昔の話。今は魔力が枯渇して、都市も仲間たちもみんな眠りについてる」

今となっては瓦礫の山と成り果ててしまった都市だが、その破片の一つひとつから往時の情景が思い浮かぶようだった。

現代では見たこともない高度な建築技術や特殊な建材が使われている。きっと元の都市は壮麗で、空を舞う巨竜の姿はさぞ美しかったことだろう。

「エルフィ、どうして俺をここに連れてきたんだ?」

俺の質問に、エルフィが答える。

「今はボロボロだけど、ここをよみがえらせれば快適に暮らせる。ママに帰る場所を紹介したかった」

「帰る場所?」

「まだ卵にいた時の記憶がある。ママが私を必死にかばってくれたこと。そのせいで王国を追い出されたことも覚えてる」

確かに、エルフィの言っていることは事実だ。

俺が首肯すると彼女はさらに続ける。

「私のご主人様が、ママみたいな優しい人でとても嬉しかった。だから……」

エルフィが言葉を区切り、俺の目をしっかりと見据えた。

「ママ、一緒にこの町を開拓して、よみがえらせてほしい」

「どういうことだ?」

古代都市を背中に載せた巨竜が目覚める気配はない。

身体はピクリとも動かず、その瞳は眠っているように閉じられている。

王都など比にならない大きさの都市も、瓦礫の山だ。

しがないテイマーの俺に、何ができるのだろう。

「難しいことじゃない。ただ、リントヴルムと契約してほしい。ママは《聖獣使い》だからできるはず」

「俺がこの大陸竜とか?」

神竜族と言えば、聖獣の中でも伝説に等しい存在だ。

召喚されたエルフィはともかく、彼とも契約するなんてできるのだろうか?

「リントヴルムも私のママなら問題ないと思う。それにママはあの王様たちから酷いことをされて、国から追い出された。さっきも言った通り、リントヴルムが目覚めて都市がよみがえれば、ママにも帰る場所ができる」

そうか……エルフィはそこまで俺のことを考えてくれていたのか。

まだ数日の付き合いとはいえ、俺のもとにやってきた彼女は娘のような存在だ。

そんなエルフィにここまで心配されたのなら、拒むのは野暮というものだ。

「分かった、【契約】してみるよ。一旦、降ろしてくれ」

俺はエルフィに頼み、遺跡の入口に戻った。

【契約】とは、獣と人との間にある結びつきをより強固な絆に変える契約だ。

好物を与えて餌付けしたり、頭を撫でて仲良くなったり、力と恐怖で屈服させたり……魔獣とテイマーによって、【契約】方法や絆の形は様々である。

リントヴルムとは出会ったばかりだが、エルフィの言葉を信じてみよう。

「【契約】」

俺がそう呟いた瞬間、リントヴルムの全身を蒼白い光が包み込んだ。

「まさか……本当に【契約】できたのか?」

この蒼い光は、魔獣から信頼を得た時に発生する【絆の光】だ。

光がやがて収まっていく。

「……姫。お戻りを心よりお待ちしておりました」

巨大な竜――リントヴルムがゆっくりと身体を起こすと、威厳ある声を発した。

姫だって?

俺が驚いていると、エルフィが呼びかけに答える。

「ママのおかげ。ずっと私を喚んでくれるテイマーがいなかったけど、とうとう喚び出してくれる人が現れた」

「眠ってはいましたが、事情は把握しております。主殿……レヴィン様ですな。これで我ら神竜族の再興も叶います。感謝してもしきれません」

そう言って、リントヴルムが俺に一礼した。

かつて魔族との戦いで姿を消した神竜族だが、こんな洞窟の奥底で眠っていたなんて。

今の俺は国を追われ、目標を失った身だ。エルフィたちの手伝いをするのも悪くはないだろう。

俺はリントヴルムに問いかける。

「これからどうするつもりなんだ?」

「まずは地上に出ようかと思います。私の力はすっかり衰えてしまい、見ての通り身体も背中の大陸も随分と小さくなってしまいました。しかし、ここ千年の間に貯蔵した魔力が、主殿との契約でいくらか増幅されています。空を飛ぶには事足りるでしょう」

俺としては十分すぎるぐらい大きいと思うが、これでも全盛期より小さい姿だとは……

一体、神竜族はどれほどの力を秘めているのか。

「ママ、とりあえず背中に乗ろう」

「あ、ああ」

エルフィが再び俺を抱きかかえ、リントヴルムの背に向かう。

しかし、見た目は俺より年下の女の子のエルフィに抱えられて移動するのは、少し恥ずかしいな……

「ところで、『地上に出る』って言ったってどうするんだ?」

リントヴルムの背に移動した俺は、エルフィに尋ねる。

大都市並みの大きさを誇るリントヴルムが収まっているこの遺跡は、相当広い。ただ、彼が出入りできるような扉の類いは見当たらない。

「大丈夫。すぐに出口を作る」

エルフィが答えるのと同時に、リントヴルムは大きく息を吸い込んだ。

その動きに、俺は嫌な予感が頭をよぎる。

「ま、まさか……?」

直後、予感が的中し、リントヴルムの吐いた漆黒の熱線が天井を穿った。

その熱量は凄まじく、天井は瓦礫や埃すらも残さず溶け消え、空へと繋がる大きな通り道が出来上がる。

「力業だなぁ」

俺が呆れていると、リントヴルムがゆっくりと身体を起こし、翼をはためかせる。

「待ってくれ! 身体を急に起こしたら俺が落っこち……ないな?」

不思議なことに、リントヴルムが体勢を変えても俺たちが背中から滑り落ちることはなかった。

むしろ、揺れ一つ感じないほど快適だ。

「リントヴルムは重力魔法を操る。だから、彼がどんなに暴れても背中の私たちに影響はない」

エルフィの言葉を証明するように、リントヴルムが力強く羽ばたき、飛び上がった。

猛スピードで空へ飛び出し、あっという間に雲を切り裂いて上空へと躍り出る。

エルフィの言う通り、その間も揺れや重力の変化は感じず、流れる風も穏やかなままだ。

「俺、雲の上にいるんだな」

あたりを見回すと、空と白い雲が広がっていた。

いつも見上げているものを見回すというのは、とても不思議な気分だ。

飛行する魔獣の力を借りて、人は空を飛ぶことができる。

それでも雲の上にまで羽ばたける魔獣は存在しない。

図らずも俺は、普通の生物が到達し得ない上空に足を踏み入れたのだ。

「山の上は空気が薄いって聞くが、ここはあまりそんな感じがしないな。これもリントヴルムの魔法のおかげなのか?」

「これはどちらかというと【神樹】の力」

エルフィの示す先、ちょうど背中の中心部分に、まるで城のように巨大な樹がそびえ立っていた。

彼女に運ばれている時も視界に入っていたのだが、どうやら神樹とはあの樹木のことらしい。

「昔の竜大陸にはいろいろな生物が暮らしていた。私たち神竜族と違って、他の種族は環境の変化に弱い。だから、神樹が気温や天候、空気の濃さなんかを調整している。おかげで空の上で四季を楽しむことだってできるのだ」

エルフィが自慢げにピースサインをした。

「今は春ってわけか」

気温は暖かく、日差しも爽やかだ。大地に生えた木々は青々と茂っている。

これから俺はこの都市の世話になるわけだが……まるで俺の新たな門出を祝ってくれているかのように、穏やかな気候だ。

それにしても、竜の背中に住むことになるとはな。人生は分からないものだ。

「さて、とりあえず背中に移ったのはいいが、これからどうすればいいんだ?」

エルフィと一緒に、あたりをざっと見回ってみる。

かつて存在していたであろう古代都市の残骸がそこかしこに転がっていた。

「千年近く放置されるとこうなるのか」

神樹の周りをぐるりと取り囲むように展開されている無数の空中回廊は、在りし日の立体的な都市の様子を想像させる。建物を形作っていただろう素材は、見たことがない不思議な金属ばかりでこの都市の文明の高度さを実感する。

しかし一方で、回廊は苔むしていたり、崩落した建造物の隙間から植物が生えていたりと年月の経過を感じさせている。

「とりあえず家作りが先決。ママと私の住む場所が必要」

「家作りか。見た感じ無事な建物はなさそうだし、適当な木材を集めて、一から建てるってことになるな。とはいえ、家の壁を補修する程度ならともかく、家を作った経験はさすがにないぞ」

「問題ない。神樹の加護があれば、簡単な家ぐらいすぐ作れる」

「神樹の加護? どういうことだ?」

答えの代わりに、エルフィが俺の手を引いて神樹のもとへ連れていく。

案内された神樹の根元には特殊な金属で作られた祭壇らしき物が置かれており、その中央に正八面体の不思議な石が浮いていた。

瑠璃色で、内側にはまるで星の海のような神秘的な粒子が閉じ込められた、とても美しい物体だ。これは一体なんなのだろう。

「その石に魔力を込めてみて。ママは私と契約してるから、すぐに使えるはず」

エルフィに促されるまま、俺は石に魔力を込める。

533

あなたにおすすめの小説

「お前は無能だ」と追放した勇者パーティ、俺が抜けた3秒後に全滅したらしい

夏見ナイ

ファンタジー

【荷物持ち】のアッシュは、勇者パーティで「無能」と罵られ、ダンジョン攻略の直前に追放されてしまう。だが彼がいなくなった3秒後、勇者パーティは罠と奇襲で一瞬にして全滅した。

彼らは知らなかったのだ。アッシュのスキル【運命肩代わり】が、パーティに降りかかる全ての不運や即死攻撃を、彼の些細なドジに変換して無効化していたことを。

そんなこととは露知らず、念願の自由を手にしたアッシュは辺境の村で穏やかなスローライフを開始。心優しいエルフやドワーフの仲間にも恵まれ、幸せな日々を送る。

しかし、勇者を失った王国に魔族と内通する宰相の陰謀が迫る。大切な居場所を守るため、無能と蔑まれた男は、その規格外の“幸運”で理不尽な運命に立ち向かう!

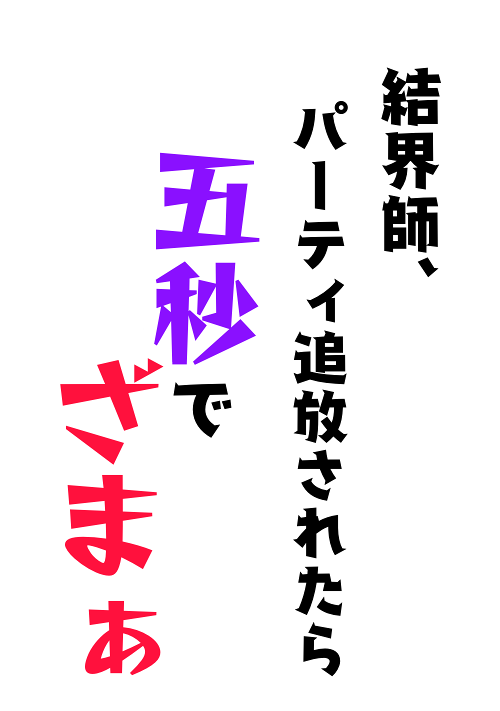

結界師、パーティ追放されたら五秒でざまぁ

七辻ゆゆ

ファンタジー

「こっちは上を目指してんだよ! 遊びじゃねえんだ!」

「ってわけでな、おまえとはここでお別れだ。ついてくんなよ、邪魔だから」

「ま、まってくださ……!」

「誰が待つかよバーーーーーカ!」

「そっちは危な……っあ」

魔王を倒した勇者を迫害した人間様方の末路はなかなか悲惨なようです。

カモミール

ファンタジー

勇者ロキは長い冒険の末魔王を討伐する。

だが、人間の王エスカダルはそんな英雄であるロキをなぜか認めず、

ロキに身の覚えのない罪をなすりつけて投獄してしまう。

国民たちもその罪を信じ勇者を迫害した。

そして、処刑場される間際、勇者は驚きの発言をするのだった。

魔王を倒した手柄を横取りされたけど、俺を処刑するのは無理じゃないかな

七辻ゆゆ

ファンタジー

「では罪人よ。おまえはあくまで自分が勇者であり、魔王を倒したと言うのだな?」

「そうそう」

茶番にも飽きてきた。処刑できるというのなら、ぜひやってみてほしい。

無理だと思うけど。

【本編45話にて完結】『追放された荷物持ちの俺を「必要だ」と言ってくれたのは、落ちこぼれヒーラーの彼女だけだった。』

ブヒ太郎

ファンタジー

「お前はもう用済みだ」――荷物持ちとして命懸けで尽くしてきた高ランクパーティから、ゼロスは無能の烙印を押され、なんの手切れ金もなく追放された。彼のスキルは【筋力強化(微)】。誰もが最弱と嘲笑う、あまりにも地味な能力。仲間たちは彼の本当の価値に気づくことなく、その存在をゴミのように切り捨てた。

全てを失い、絶望の淵をさまよう彼に手を差し伸べたのは、一人の不遇なヒーラー、アリシアだった。彼女もまた、治癒の力が弱いと誰からも相手にされず、教会からも冒険者仲間からも居場所を奪われ、孤独に耐えてきた。だからこそ、彼女だけはゼロスの瞳の奥に宿る、静かで、しかし折れない闘志の光を見抜いていたのだ。

「私と、パーティを組んでくれませんか?」

これは、社会の評価軸から外れた二人が出会い、互いの傷を癒しながらどん底から這い上がり、やがて世界を驚かせる伝説となるまでの物語。見捨てられた最強の荷物持ちによる、静かで、しかし痛快な逆襲劇が今、幕を開ける!

【収納∞】スキルがゴミだと追放された俺、実は次元収納に加えて“経験値貯蓄”も可能でした~追放先で出会ったもふもふスライムと伝説の竜を育成〜

あーる

ファンタジー

「役立たずの荷物持ちはもういらない」

貢献してきた勇者パーティーから、スキル【収納∞】を「大した量も入らないゴミスキル」だと誤解されたまま追放されたレント。

しかし、彼のスキルは文字通り『無限』の容量を持つ次元収納に加え、得た経験値を貯蓄し、仲間へ『分配』できる超チート能力だった!

失意の中、追放先の森で出会ったのは、もふもふで可愛いスライムの「プル」と、古代の祭壇で孵化した伝説の竜の幼体「リンド」。レントは隠していたスキルを解放し、唯一無二の仲間たちを最強へと育成することを決意する!

辺境の村を拠点に、薬草採取から魔物討伐まで、スキルを駆使して依頼をこなし、着実に経験値と信頼を稼いでいくレントたち。プルは多彩なスキルを覚え、リンドは驚異的な速度で成長を遂げる。

これは、ゴミスキルだと蔑まれた少年が、最強の仲間たちと共にどん底から成り上がり、やがて自分を捨てたパーティーや国に「もう遅い」と告げることになる、追放から始まる育成&ざまぁファンタジー!

【一話完結】断罪が予定されている卒業パーティーに欠席したら、みんな死んでしまいました

ツカノ

ファンタジー

とある国の王太子が、卒業パーティーの日に最愛のスワロー・アーチェリー男爵令嬢を虐げた婚約者のロビン・クック公爵令嬢を断罪し婚約破棄をしようとしたが、何故か公爵令嬢は現れない。これでは断罪どころか婚約破棄ができないと王太子が焦り始めた時、招かれざる客が現れる。そして、招かれざる客の登場により、彼らの運命は転がる石のように急転直下し、恐怖が始まったのだった。さて彼らの運命は、如何。

追放された私の代わりに入った女、三日で国を滅ぼしたらしいですよ?

タマ マコト

ファンタジー

王国直属の宮廷魔導師・セレス・アルトレイン。

白銀の髪に琥珀の瞳を持つ、稀代の天才。

しかし、その才能はあまりに“美しすぎた”。

王妃リディアの嫉妬。

王太子レオンの盲信。

そして、セレスを庇うはずだった上官の沈黙。

「あなたの魔法は冷たい。心がこもっていないわ」

そう言われ、セレスは**『無能』の烙印**を押され、王国から追放される。

彼女はただ一言だけ残した。

「――この国の炎は、三日で尽きるでしょう。」

誰もそれを脅しとは受け取らなかった。

だがそれは、彼女が未来を見通す“預言魔法”の言葉だったのだ。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる

本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。

このユーザをミュートしますか?

※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。

※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。

※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。