お気に入りに追加

1

あなたにおすすめの小説

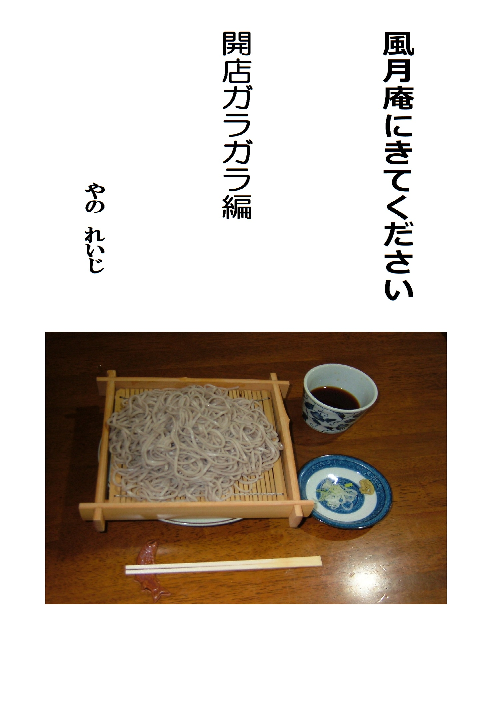

風月庵にきてください 開店ガラガラ編

矢野 零時

ライト文芸

正夫のお父さんはお母さんと別れてソバ屋をやりだした。お父さんの方についていった正夫は、学校も変わり、ソバ屋の商売のことまで悩むことになった。

あ~、正夫とお父さんは一体どうなるのだろうか?

猫スタ募集中!(=^・・^=)

五十鈴りく

ライト文芸

僕には動物と話せるという特技がある。この特技をいかして、猫カフェをオープンすることにした。というわけで、一緒に働いてくれる猫スタッフを募集すると、噂を聞きつけた猫たちが僕のもとにやってくる。僕はそんな猫たちからここへ来た経緯を聞くのだけれど――

※小説家になろう様にも掲載させて頂いております。

幼なじみはギャルになったけど、僕らは何も変わらない(はず)

菜っぱ

ライト文芸

ガリ勉チビメガネの、夕日(ゆうちゃん)

見た目元気系、中身ちょっぴりセンチメンタルギャル、咲(さきちゃん)

二人はどう見ても正反対なのに、高校生になってもなぜか仲の良い幼なじみを続けられている。

夕日はずっと子供みたいに仲良く親友でいたいと思っているけど、咲はそうは思っていないみたいでーーーー?

恋愛知能指数が低いチビメガネを、ギャルがどうにかこうにかしようと奮闘するお話。

基本ほのぼのですが、シリアス入ったりギャグ入ったりします。

R 15は保険です。痛い表現が入ることがあります。

もしもし、こちらは『居候屋』ですが?

産屋敷 九十九

ライト文芸

【広告】

『居候屋』

あなたの家に居候しにいきます!

独り身で寂しいヒト、いろいろ相談にのってほしいヒト、いかがですか?

一泊 二千九百五十一円から!

電話番号: 29451-29451

二十四時間営業!

※決していかがわしいお店ではありません

※いかがわしいサービス提供の強要はお断りします

こわいかおの獣人騎士が、仕事大好きトリマーに秒で堕とされた結果

てへぺろ

恋愛

仕事大好きトリマーである黒木優子(クロキ)が召喚されたのは、毛並みの手入れが行き届いていない、犬系獣人たちの国だった。

とりあえず、護衛兼監視役として来たのは、ハスキー系獣人であるルーサー。不機嫌そうににらんでくるものの、ハスキー大好きなクロキにはそんなの関係なかった。

「とりあえずブラッシングさせてくれません?」

毎日、獣人たちのお手入れに精を出しては、ルーサーを(犬的に)愛でる日々。

そのうち、ルーサーはクロキを女性として意識するようになるものの、クロキは彼を犬としかみていなくて……。

※獣人のケモ度が高い世界での恋愛話ですが、ケモナー向けではないです。ズーフィリア向けでもないです。

『飛ばない天使達の中』

segakiyui

ライト文芸

林東子は看護学生だ。小児科実習を迎えて不安が募る。これまで演じて来た『出来のいい看護学生』が演じ切れないかもしれない、という不安が。患者に自分の本性を暴かれるかもしれないという不安が。

ふたりぼっちで食卓を囲む

石田空

ライト文芸

都会の荒波に嫌気が差し、テレワークをきっかけに少し田舎の古民家に引っ越すことに決めた美奈穂。不動産屋で悶着したあとに、家を無くして困っている春陽と出会う。

ひょんなことから意気投合したふたりは、古民家でシェアハウスを開始する。

人目を気にしない食事にお酒。古民家で暮らすちょっぴり困ったこと。

のんびりとしながら、女ふたりのシェアハウスは続く。

サイトより転載になります。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる