お気に入りに追加

17

あなたにおすすめの小説

クラスメイトの美少女と無人島に流された件

桜井正宗

青春

修学旅行で離島へ向かう最中――悪天候に見舞われ、台風が直撃。船が沈没した。

高校二年の早坂 啓(はやさか てつ)は、気づくと砂浜で寝ていた。周囲を見渡すとクラスメイトで美少女の天音 愛(あまね まな)が隣に倒れていた。

どうやら、漂流して流されていたようだった。

帰ろうにも島は『無人島』。

しばらくは島で生きていくしかなくなった。天音と共に無人島サバイバルをしていくのだが……クラスの女子が次々に見つかり、やがてハーレムに。

男一人と女子十五人で……取り合いに発展!?

スペースシエルさんReboot 〜宇宙生物に寄生されましたぁ!〜

柚亜紫翼

SF

真っ暗な宇宙を一人で旅するシエルさんはお父さんの遺してくれた小型宇宙船に乗ってハンターというお仕事をして暮らしています。

ステーションに住んでいるお友達のリンちゃんとの遠距離通話を楽しみにしている長命種の145歳、趣味は読書、夢は自然豊かな惑星で市民権とお家を手に入れのんびり暮らす事!。

「宇宙船にずっと引きこもっていたいけど、僕の船はボロボロ、修理代や食費、お薬代・・・生きる為にはお金が要るの、だから・・・嫌だけど、怖いけど、人と関わってお仕事をして・・・今日もお金を稼がなきゃ・・・」

これは「小説家になろう」「カクヨム」「アルファポリス」に投稿している「〜隻眼の令嬢、リーゼロッテさんはひきこもりたい!〜」の元になったお話のリメイクです、なので内容や登場人物が「リーゼロッテさん」とよく似ています。

時々鬱展開やスプラッタな要素が混ざりますが、シエルさんが優雅な引きこもり生活を夢見てのんびりまったり宇宙を旅するお話です。

遥か昔に書いたオリジナルを元にリメイクし、新しい要素を混ぜて最初から書き直していますので宇宙版の「リーゼロッテさん」として楽しんでもらえたら嬉しいです。

〜隻眼の令嬢、リーゼロッテさんはひきこもりたい!〜

https://www.alphapolis.co.jp/novel/652357507/282796475

月宮殿の王弟殿下は怪奇話がお好き

星来香文子

キャラ文芸

【あらすじ】

煌神国(こうじんこく)の貧しい少年・慧臣(えじん)は借金返済のために女と間違えられて売られてしまう。

宦官にされそうになっていたところを、女と見間違うほど美しい少年がいると噂を聞きつけた超絶美形の王弟・令月(れいげつ)に拾われ、慧臣は男として大事な部分を失わずに済む。

令月の従者として働くことになったものの、令月は怪奇話や呪具、謎の物体を集める変人だった。

見えない王弟殿下と見えちゃう従者の中華風×和風×ファンタジー×ライトホラー

辺境領主は大貴族に成り上がる! チート知識でのびのび領地経営します

潮ノ海月@書籍発売中

ファンタジー

旧題:転生貴族の領地経営~チート知識を活用して、辺境領主は成り上がる!

トールデント帝国と国境を接していたフレンハイム子爵領の領主バルトハイドは、突如、侵攻を開始した帝国軍から領地を守るためにルッセン砦で迎撃に向かうが、守り切れず戦死してしまう。

領主バルトハイドが戦争で死亡した事で、唯一の後継者であったアクスが跡目を継ぐことになってしまう。

アクスの前世は日本人であり、争いごとが極端に苦手であったが、領民を守るために立ち上がることを決意する。

だが、兵士の証言からしてラッセル砦を陥落させた帝国軍の数は10倍以上であることが明らかになってしまう

完全に手詰まりの中で、アクスは日本人として暮らしてきた知識を活用し、さらには領都から避難してきた獣人や亜人を仲間に引き入れ秘策を練る。

果たしてアクスは帝国軍に勝利できるのか!?

これは転生貴族アクスが領地経営に奮闘し、大貴族へ成りあがる物語。

シーフードミックス

黒はんぺん

SF

ある日あたしはロブスターそっくりの宇宙人と出会いました。出会ったその日にハンバーガーショップで話し込んでしまいました。

以前からあたしに憑依する何者かがいたけれど、それは宇宙人さんとは無関係らしい。でも、その何者かさんはあたしに警告するために、とうとうあたしの内宇宙に乗り込んできたの。

ちょっとびっくりだけど、あたしの内宇宙には天の川銀河やアンドロメダ銀河があります。よかったら見物してってね。

内なる宇宙にもあたしの住むご町内にも、未知の生命体があふれてる。遭遇の日々ですね。

女宇宙刑事マロン(18禁)

ヒロイン小説研究所

ファンタジー

20歳の若さで宇宙刑事として地球に配属されたマロンは,地球人を含め,宇宙から地球に来た悪い星人とも果敢に戦うイプシロン星人である。しかし,マロンには秘密があった。イプシロン星人の体液は他の生命体に力を与えるエネルギーとなってしまうのである。それを地球人の悪の金岡博士が気付いて・・・・・・・。

『収納』は異世界最強です 正直すまんかったと思ってる

農民ヤズ―

ファンタジー

「ようこそおいでくださいました。勇者さま」

そんな言葉から始まった異世界召喚。

呼び出された他の勇者は複数の<スキル>を持っているはずなのに俺は収納スキル一つだけ!?

そんなふざけた事になったうえ俺たちを呼び出した国はなんだか色々とヤバそう!

このままじゃ俺は殺されてしまう。そうなる前にこの国から逃げ出さないといけない。

勇者なら全員が使える収納スキルのみしか使うことのできない勇者の出来損ないと呼ばれた男が収納スキルで無双して世界を旅する物語(予定

私のメンタルは金魚掬いのポイと同じ脆さなので感想を送っていただける際は語調が強くないと嬉しく思います。

ただそれでも初心者故、度々間違えることがあるとは思いますので感想にて教えていただけるとありがたいです。

他にも今後の進展や投稿済みの箇所でこうしたほうがいいと思われた方がいらっしゃったら感想にて待ってます。

なお、書籍化に伴い内容の齟齬がありますがご了承ください。

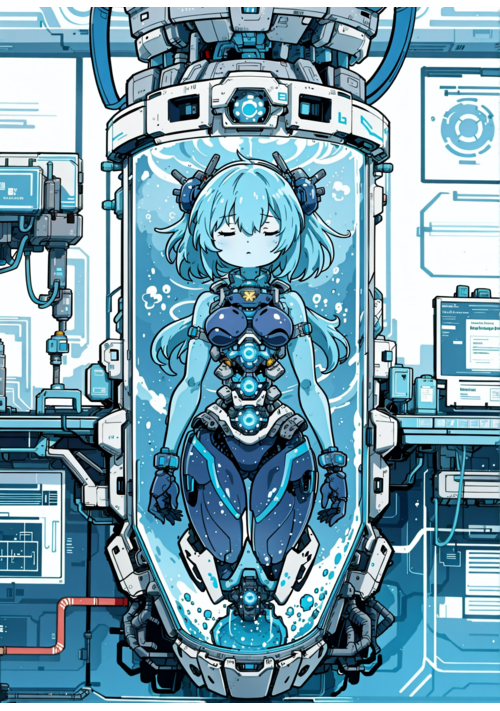

融合大陸(コンチネント・オブ・フュージョン)メカガール・コーデックス

karmaneko

SF

融合大陸(コンチネント・オブ・フュージョン)において機械文明は一定の地位を確立している。その地位の確立に科学力と共に軍事力が大きく影響することは説明するまでもないだろう。

本書ではその軍事力の中核をなす人型主力兵器についてできうる限り情報を集めまとめたものである。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる