4 / 19

4 山羊の散歩

しおりを挟む

半ば誘拐されるように連れてこられた部屋はいっそ腹が立つほど快適だった。それこそまるでこの部屋が慣れ親しんだ自宅であると思えてしまうほどに。こまごまとしたものまで完璧に配置されており、勝手に荷物の搬入をされたにも拘わらず気持ち悪ささえ感じるほどに違和感や不便さがない。そしてリフォームされているのか、水回りやキッチンは外観から予想される築年数よりもはるかに新しく、なんなら住んでいたアパートよりも設備がよく、文句のつけようがない。

気持ち悪い、だが完璧だ。

「くそっ……」

苛立ち紛れにベッドに行儀よく設置された枕を殴るが、嗅ぎ慣れた自分の匂いしかしない。一瞬ペットショップから買われた犬がお気に入りの毛布やおもちゃと一緒に新しい家へ行く、という話を思いだして、もう一度枕を殴った。

いくら部屋が快適だろうと、それは殺人犯の下にいることを認める理由にはならない。

翌朝起きて貴重品をリュックサックへと詰め込んだ。言われるがまま攫われて、今日からここで暮らせ、この仕事をしろと言われ「はいそうですか」と納得できるはずもない。不幸中の幸いというべきかテオドールは俺から保険証や通帳の貴重品を没収しなかった。なんだかんだ昨日まで大人しく従ったためあまり警戒していなかったのかもしれない。

逃げよう。

そう決めて見慣れない扉を開け、外へと飛び出した。

店の外には昨日乗せられた車はない。俺が逃げ出したことに奴がいつ気づくかはわからないが、少なくとも昨日の今日で様子を見に来るようなことはないだろう。あれにも仕事はあるのだ。それが果たして合法なものかそうでないのか、俺には知る由もないのだが。

ここに残しておくのには惜しいものも少なくはないが、背に腹は代えられない。リュックに詰められるだけのものを詰め、通勤通学の波に紛れ駅へと向かう。道中テオドールやその仲間に見つかりはしないかとびくびくしていたが、あたりは拍子抜けするほどに平穏で、反社会的勢力の薄暗い匂いなど微塵もしなかった。

歩きながらこれからどうすべきかと逡巡する。

警察に駆け込むか。否、保護してもらうに値する理由をでっちあげられる気がしない。そもそも俺を攫ったあのテオドールという男が何者かすらわからないのだ。中年の外国人で、殺人犯。殺人現場に居合わせたとはいえ、とうにその死体は片付けられていて、数日後通った際にはその痕跡などまるで残されてはいなかった。今更駆け込んだところで妄言と一笑に付されるだけだろう。

元勤めていた会社に助けを求めるか。否、俺がクビにされたのはテオドールが会社に圧を掛けたからだ。逃げ込んだところで捕まって差し出されるのが関の山だろう。

スマホで位置情報を確認しながら駅名を確認する。聞いたことはあるが、降りたことはない駅だ。元住んでいたところからも、元勤めていた会社からもそれなりに離れているが、県外ではない。

当てがあるわけではない。だがとにかく逃げなければならない。

先が見えない状態でがむしゃらに行動するなんていったいいつぶりだろう。知らず速足になるまま、駅構内へ入る。傍から見れば少し遅刻しそうになって焦っているサラリーマンにでも見えていることだろう。

捕まったら、どうなるのだろう。

脳裏には目の前で力なく崩れ落ちた男の姿がよぎった。

人が死ぬ、つい数秒前まで生きていたものが、二度と動かなくなる。その恐ろしさを、俺は知っていて、それでも十分と言うには知らなかった。

にわかに湧き上がる嫌な妄想を振り払い改札を通った。悩んだところで、逃げることしか俺にできることはないのだ。あのイカれた男に飼われる人生など、ごめんだ。

とにかく、東へ東へと、逃げる。

学生と勤め人に賑わっていた車内は9時も過ぎると数人乗っているだけとなった。客もまばらな車内から流れゆく景色を眺める。穏やかだ、だが歯噛みしたくなる非日常だった。本来ならこの時間、課内の朝礼が終わり各々仕事に取り掛かっているはずの時間だ。なのに今の俺ときたら理不尽な頭のおかしい殺人犯から逃げるために当てもなく電車に乗っている。微かに窓に反射する俺の顔は、ひどく頼りない顔つきをしていた。

終点を迎えては乗り換え、ただただ東へと向かった末にその日の終電で旅を終えた。新幹線や飛行機を使えば距離は稼げる。だが今後のことを考えれば手元の金は計画的に使わなければならなかった。時計の針は12時を回っていて、車窓からは闇の中に点々と浮かぶ民家の明かりだけが見えていた。

終点は小さな街ではないが、終電の時間の平日ということもあり、大通りの人通りはぽつぽつとあるだけだった。スマホをポケットから取り出しネカフェを探すと歩いて2,3分のところにあると示していて、ビジネスホテルの前を通ってネカフェへと向かう。1日中移動していたせいで身体が痛い。だがその痛みはただ電車に乗っていたからだけではないだろう。おそらく、日中はずっと身体に力が入っていた。いつ見つかるのかわからない恐怖。見つかって逃亡を見咎められることの不安。そしてすぐに、記憶の中のあの男のように物言わぬ死体に帰られるのではないかという緊張。

受付を済ませ、案内された個室に入るとその場で倒れ込んだ。誰の視線にもさらされることのない壁に囲われた小さな部屋にようやく一心地つくことができた。なんの変哲もないネカフェだが、今は奇妙なほどに安心感があった。

ひとまずここで一夜を明かし、それからまた東へと向かう。目的地は東京だ。都会へ行けば人間の母数が圧倒的に増える。その中に隠れてしまえばいくらあの男であろうと追跡は困難だろう。樹を隠すなら森の中、人を隠すなら人ごみの中だ。

薄っぺらな布団の上に寝転び毛布を手繰り寄せた。非日常にすべてを奪われる前に、逃げなくてはならない。

その夜、夢は見なかった。寝心地が良かったわけではないのだが、精神的な疲労感からだろう。思っていた以上に深く眠りについていたようだった。身体を起こせば昨日までの焦燥感は薄れていて幾分かすっきりとした頭でコーヒーを啜る。すっかり充電を済ませたスマホで電車のダイヤを調べる。また昨日と同じように通勤通学の人波に紛れて駅へ向かおうと算段をつけた。昨日一日見つからなかったとはいえ、今日もみつからないとは限らないのだ。用心してしすぎることはない。

駅前は好都合なほど混みあっていた。スーツや制服の波に流されながら駅へと向かっていく。

ふと、人並みの中で何かが目についた。冷えた朝の空気の中、機械的に流れていく人々の間に、違和感がある。

「…………?」

嫌な感覚に足を止めると、迷惑そうな顔をしたサラリーマンに追い越され、傍の交差点の信号機が青に変わる。スクランブル交差点で人の群れが混ざりあう。

その景色の中にあの男がいた。

人を殺し、俺を囲おうとする異常な男、テオドール。

何を考える間もなく走りだす。人の合間を縫って少しでも男の視界から外れようと、一刻も早く電車に乗ろうと。全力疾走するなど、あの夜ぶりだ。アスファルトを蹴る足の裏が痛い。

「はぁっ……!」

周囲の怪訝そうな視線も迷惑そうな表情も何もかもがどうでもよかった。

足を緩めることなく横断歩道へと踏み出したとき、突然背負っていたリュックが後ろから掴まれた。

「うっ!?」

想定していなかった力に、勢いも殺せずそのまま無様に尻もちをつく。

「ハイネ」

頭上から、背筋が凍るような声が降って来た。見上げる勇気もなく、硬直する。

「信号、赤だよ。危ないからちゃんと見なさい」

目の前をトラックが減速することなく走り去る。尻もちをついたままの俺を通行人が怪訝そうな目で見るが、誰も何も言わない。

「少し驚かせすぎたかな。腰を抜かしてしまったのかい? 近くに車を停めてあるから、おいで」

俺に向かって伸ばされた手をただ見る。その手は無理に俺を立たせようとはしていない。ただ伸ばされているだけだ。恐る恐る見上げれば、男は最後に見た時と同じように笑っている。

なぜここにいるのか、なぜ場所が分かったのか、疑問が浮かんでは消えていく。それ以上に今俺が考えるべきはこの状況から逃げる方法だ。信号が変わり、俺たち二人を残して人波は再び流れ出す。

走って逃げてみようか、と一瞬思うも検討する必要もないほどに無謀だった。

この男は、今俺が手を取るのを待っている。俺に選ばせようとしている。退路を完全に立ったうえで、決して逃げられないということをわからせたうえで、自分の意思で手を取ることを望んでいる。

その胡散臭い笑顔の裏で、何を考えているのかわからない。逃げたことを怒っているのか、それとももっと軽く考えているのか。ただ一つわかるのは逃がす気はさらさらないということだけである。

「ハイネ」

催促するように名前を呼ばれる。

手を取らずにその場で立ち上がったのはなけなしの矜持だった。

「さあ行こうか。もう飛び出したりはしてはいけないよ」

機嫌を損ねたでもなく、男は朗らかに歩き出した。

つい先日と同じように、車の助手席に乗せられる。違うところと言えば今回ばかりは居眠りするような図太さを持っていられないことだろう。

「……なぜ、この場所が?」

「愛の力さ」

ふざけた言葉は俺に教えてやる気がないということだろう。これ以上は聞いても無駄だと口を噤む。

「それにしても、君の随分と遠くまで散歩に来たものだ。放浪癖があるだなんて聞いたことがなかったよ」

「……俺のことを聞く当てがあるんですか」

「まあね。私は君のことが知りたくて仕方がないから」

俺が逃げ出したことなど火を見るよりも明らかだ。だがテオドールは敢えて“散歩”と表現した。それはつまり今回の逃亡を咎めないということだ。ただ散歩に出た俺を連れ戻しに来ただけ。貴重品だけがなくなったカプラの部屋を見れば俺に戻る気がなかったことはわかるだろうに、まるで目を瞑ってやるというようなあからさまな圧力を感じた。

「店の準備の方は一通り整ったよ。あとは君がやる気になればすぐに開店できる。君も晴れて喫茶店のマスターだ」

「……晴れて?」

「悪くはないだろう? 売り上げを気にしなくていい、道楽のような喫茶店の店主をするセカンドライフ。待遇として悪くないと思うけど」

「反社会的勢力がバックについた喫茶店の店主じゃスローライフとは程遠い。待遇もクソもないでしょう」

「刺激的だろう?」

「求めてない」

無駄な足掻きと知りながらも口先だけは不満の意を表しておく。赤信号で止まっているからと言って、扉を開けて逃げたりはしない。それが無駄だということは十分理解させられている。

「ハイネ、この国には“仏の顔も三度まで”という諺があるらしいね。なんでも慈悲深い者でも三度も繰り返されればさすがに許さないだとか」

運転するテオドールはこちらに目をやるでもなく淡々と前を向いたまま話す。

「私はまあ、君もわかっているだろうけど、仏でもなければ慈悲深くもない」

「…………」

「次はないよ、ハイネ」

口元は緩く微笑みを湛えている。だがその言葉のどこにも茶化すような色はなかった。

「前にも言っただろう。君が選んだんだ。今更降りることなんてできない」

「……あぁ」

「いい子だ。これからもよろしく頼むよ」

舌打ちもため息も許されないような空気の中、歯を食いしばって窓の外に目を向けた。見慣れない、二度と訪れることのないような街並みが、遠ざかっていった。

気持ち悪い、だが完璧だ。

「くそっ……」

苛立ち紛れにベッドに行儀よく設置された枕を殴るが、嗅ぎ慣れた自分の匂いしかしない。一瞬ペットショップから買われた犬がお気に入りの毛布やおもちゃと一緒に新しい家へ行く、という話を思いだして、もう一度枕を殴った。

いくら部屋が快適だろうと、それは殺人犯の下にいることを認める理由にはならない。

翌朝起きて貴重品をリュックサックへと詰め込んだ。言われるがまま攫われて、今日からここで暮らせ、この仕事をしろと言われ「はいそうですか」と納得できるはずもない。不幸中の幸いというべきかテオドールは俺から保険証や通帳の貴重品を没収しなかった。なんだかんだ昨日まで大人しく従ったためあまり警戒していなかったのかもしれない。

逃げよう。

そう決めて見慣れない扉を開け、外へと飛び出した。

店の外には昨日乗せられた車はない。俺が逃げ出したことに奴がいつ気づくかはわからないが、少なくとも昨日の今日で様子を見に来るようなことはないだろう。あれにも仕事はあるのだ。それが果たして合法なものかそうでないのか、俺には知る由もないのだが。

ここに残しておくのには惜しいものも少なくはないが、背に腹は代えられない。リュックに詰められるだけのものを詰め、通勤通学の波に紛れ駅へと向かう。道中テオドールやその仲間に見つかりはしないかとびくびくしていたが、あたりは拍子抜けするほどに平穏で、反社会的勢力の薄暗い匂いなど微塵もしなかった。

歩きながらこれからどうすべきかと逡巡する。

警察に駆け込むか。否、保護してもらうに値する理由をでっちあげられる気がしない。そもそも俺を攫ったあのテオドールという男が何者かすらわからないのだ。中年の外国人で、殺人犯。殺人現場に居合わせたとはいえ、とうにその死体は片付けられていて、数日後通った際にはその痕跡などまるで残されてはいなかった。今更駆け込んだところで妄言と一笑に付されるだけだろう。

元勤めていた会社に助けを求めるか。否、俺がクビにされたのはテオドールが会社に圧を掛けたからだ。逃げ込んだところで捕まって差し出されるのが関の山だろう。

スマホで位置情報を確認しながら駅名を確認する。聞いたことはあるが、降りたことはない駅だ。元住んでいたところからも、元勤めていた会社からもそれなりに離れているが、県外ではない。

当てがあるわけではない。だがとにかく逃げなければならない。

先が見えない状態でがむしゃらに行動するなんていったいいつぶりだろう。知らず速足になるまま、駅構内へ入る。傍から見れば少し遅刻しそうになって焦っているサラリーマンにでも見えていることだろう。

捕まったら、どうなるのだろう。

脳裏には目の前で力なく崩れ落ちた男の姿がよぎった。

人が死ぬ、つい数秒前まで生きていたものが、二度と動かなくなる。その恐ろしさを、俺は知っていて、それでも十分と言うには知らなかった。

にわかに湧き上がる嫌な妄想を振り払い改札を通った。悩んだところで、逃げることしか俺にできることはないのだ。あのイカれた男に飼われる人生など、ごめんだ。

とにかく、東へ東へと、逃げる。

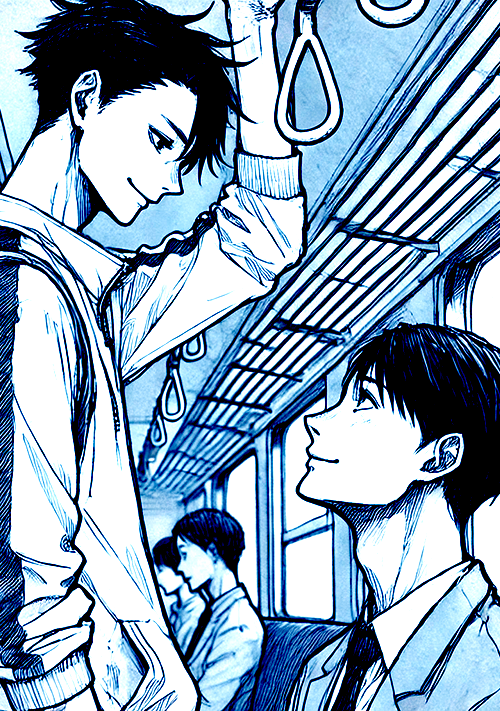

学生と勤め人に賑わっていた車内は9時も過ぎると数人乗っているだけとなった。客もまばらな車内から流れゆく景色を眺める。穏やかだ、だが歯噛みしたくなる非日常だった。本来ならこの時間、課内の朝礼が終わり各々仕事に取り掛かっているはずの時間だ。なのに今の俺ときたら理不尽な頭のおかしい殺人犯から逃げるために当てもなく電車に乗っている。微かに窓に反射する俺の顔は、ひどく頼りない顔つきをしていた。

終点を迎えては乗り換え、ただただ東へと向かった末にその日の終電で旅を終えた。新幹線や飛行機を使えば距離は稼げる。だが今後のことを考えれば手元の金は計画的に使わなければならなかった。時計の針は12時を回っていて、車窓からは闇の中に点々と浮かぶ民家の明かりだけが見えていた。

終点は小さな街ではないが、終電の時間の平日ということもあり、大通りの人通りはぽつぽつとあるだけだった。スマホをポケットから取り出しネカフェを探すと歩いて2,3分のところにあると示していて、ビジネスホテルの前を通ってネカフェへと向かう。1日中移動していたせいで身体が痛い。だがその痛みはただ電車に乗っていたからだけではないだろう。おそらく、日中はずっと身体に力が入っていた。いつ見つかるのかわからない恐怖。見つかって逃亡を見咎められることの不安。そしてすぐに、記憶の中のあの男のように物言わぬ死体に帰られるのではないかという緊張。

受付を済ませ、案内された個室に入るとその場で倒れ込んだ。誰の視線にもさらされることのない壁に囲われた小さな部屋にようやく一心地つくことができた。なんの変哲もないネカフェだが、今は奇妙なほどに安心感があった。

ひとまずここで一夜を明かし、それからまた東へと向かう。目的地は東京だ。都会へ行けば人間の母数が圧倒的に増える。その中に隠れてしまえばいくらあの男であろうと追跡は困難だろう。樹を隠すなら森の中、人を隠すなら人ごみの中だ。

薄っぺらな布団の上に寝転び毛布を手繰り寄せた。非日常にすべてを奪われる前に、逃げなくてはならない。

その夜、夢は見なかった。寝心地が良かったわけではないのだが、精神的な疲労感からだろう。思っていた以上に深く眠りについていたようだった。身体を起こせば昨日までの焦燥感は薄れていて幾分かすっきりとした頭でコーヒーを啜る。すっかり充電を済ませたスマホで電車のダイヤを調べる。また昨日と同じように通勤通学の人波に紛れて駅へ向かおうと算段をつけた。昨日一日見つからなかったとはいえ、今日もみつからないとは限らないのだ。用心してしすぎることはない。

駅前は好都合なほど混みあっていた。スーツや制服の波に流されながら駅へと向かっていく。

ふと、人並みの中で何かが目についた。冷えた朝の空気の中、機械的に流れていく人々の間に、違和感がある。

「…………?」

嫌な感覚に足を止めると、迷惑そうな顔をしたサラリーマンに追い越され、傍の交差点の信号機が青に変わる。スクランブル交差点で人の群れが混ざりあう。

その景色の中にあの男がいた。

人を殺し、俺を囲おうとする異常な男、テオドール。

何を考える間もなく走りだす。人の合間を縫って少しでも男の視界から外れようと、一刻も早く電車に乗ろうと。全力疾走するなど、あの夜ぶりだ。アスファルトを蹴る足の裏が痛い。

「はぁっ……!」

周囲の怪訝そうな視線も迷惑そうな表情も何もかもがどうでもよかった。

足を緩めることなく横断歩道へと踏み出したとき、突然背負っていたリュックが後ろから掴まれた。

「うっ!?」

想定していなかった力に、勢いも殺せずそのまま無様に尻もちをつく。

「ハイネ」

頭上から、背筋が凍るような声が降って来た。見上げる勇気もなく、硬直する。

「信号、赤だよ。危ないからちゃんと見なさい」

目の前をトラックが減速することなく走り去る。尻もちをついたままの俺を通行人が怪訝そうな目で見るが、誰も何も言わない。

「少し驚かせすぎたかな。腰を抜かしてしまったのかい? 近くに車を停めてあるから、おいで」

俺に向かって伸ばされた手をただ見る。その手は無理に俺を立たせようとはしていない。ただ伸ばされているだけだ。恐る恐る見上げれば、男は最後に見た時と同じように笑っている。

なぜここにいるのか、なぜ場所が分かったのか、疑問が浮かんでは消えていく。それ以上に今俺が考えるべきはこの状況から逃げる方法だ。信号が変わり、俺たち二人を残して人波は再び流れ出す。

走って逃げてみようか、と一瞬思うも検討する必要もないほどに無謀だった。

この男は、今俺が手を取るのを待っている。俺に選ばせようとしている。退路を完全に立ったうえで、決して逃げられないということをわからせたうえで、自分の意思で手を取ることを望んでいる。

その胡散臭い笑顔の裏で、何を考えているのかわからない。逃げたことを怒っているのか、それとももっと軽く考えているのか。ただ一つわかるのは逃がす気はさらさらないということだけである。

「ハイネ」

催促するように名前を呼ばれる。

手を取らずにその場で立ち上がったのはなけなしの矜持だった。

「さあ行こうか。もう飛び出したりはしてはいけないよ」

機嫌を損ねたでもなく、男は朗らかに歩き出した。

つい先日と同じように、車の助手席に乗せられる。違うところと言えば今回ばかりは居眠りするような図太さを持っていられないことだろう。

「……なぜ、この場所が?」

「愛の力さ」

ふざけた言葉は俺に教えてやる気がないということだろう。これ以上は聞いても無駄だと口を噤む。

「それにしても、君の随分と遠くまで散歩に来たものだ。放浪癖があるだなんて聞いたことがなかったよ」

「……俺のことを聞く当てがあるんですか」

「まあね。私は君のことが知りたくて仕方がないから」

俺が逃げ出したことなど火を見るよりも明らかだ。だがテオドールは敢えて“散歩”と表現した。それはつまり今回の逃亡を咎めないということだ。ただ散歩に出た俺を連れ戻しに来ただけ。貴重品だけがなくなったカプラの部屋を見れば俺に戻る気がなかったことはわかるだろうに、まるで目を瞑ってやるというようなあからさまな圧力を感じた。

「店の準備の方は一通り整ったよ。あとは君がやる気になればすぐに開店できる。君も晴れて喫茶店のマスターだ」

「……晴れて?」

「悪くはないだろう? 売り上げを気にしなくていい、道楽のような喫茶店の店主をするセカンドライフ。待遇として悪くないと思うけど」

「反社会的勢力がバックについた喫茶店の店主じゃスローライフとは程遠い。待遇もクソもないでしょう」

「刺激的だろう?」

「求めてない」

無駄な足掻きと知りながらも口先だけは不満の意を表しておく。赤信号で止まっているからと言って、扉を開けて逃げたりはしない。それが無駄だということは十分理解させられている。

「ハイネ、この国には“仏の顔も三度まで”という諺があるらしいね。なんでも慈悲深い者でも三度も繰り返されればさすがに許さないだとか」

運転するテオドールはこちらに目をやるでもなく淡々と前を向いたまま話す。

「私はまあ、君もわかっているだろうけど、仏でもなければ慈悲深くもない」

「…………」

「次はないよ、ハイネ」

口元は緩く微笑みを湛えている。だがその言葉のどこにも茶化すような色はなかった。

「前にも言っただろう。君が選んだんだ。今更降りることなんてできない」

「……あぁ」

「いい子だ。これからもよろしく頼むよ」

舌打ちもため息も許されないような空気の中、歯を食いしばって窓の外に目を向けた。見慣れない、二度と訪れることのないような街並みが、遠ざかっていった。

20

お気に入りに追加

12

あなたにおすすめの小説

Take On Me 2

マン太

BL

大和と岳。二人の新たな生活が始まった三月末。新たな出会いもあり、色々ありながらも、賑やかな日々が過ぎていく。

そんな岳の元に、一本の電話が。それは、昔世話になったヤクザの古山からの呼び出しの電話だった。

岳は仕方なく会うことにするが…。

※絡みの表現は控え目です。

※「エブリスタ」、「小説家になろう」にも投稿しています。

初恋はおしまい

佐治尚実

BL

高校生の朝好にとって卒業までの二年間は奇跡に満ちていた。クラスで目立たず、一人の時間を大事にする日々。そんな朝好に、クラスの頂点に君臨する修司の視線が絡んでくるのが不思議でならなかった。人気者の彼の一方的で執拗な気配に朝好の気持ちは高ぶり、ついには卒業式の日に修司を呼び止める所までいく。それも修司に無神経な言葉をぶつけられてショックを受ける。彼への思いを知った朝好は成人式で修司との再会を望んだ。

高校時代の初恋をこじらせた二人が、成人式で再会する話です。珍しく攻めがツンツンしています。

※以前投稿した『初恋はおしまい』を大幅に加筆修正して再投稿しました。現在非公開の『初恋はおしまい』にお気に入りや♡をくださりありがとうございました!こちらを読んでいただけると幸いです。

今作は個人サイト、各投稿サイトにて掲載しています。

組長と俺の話

性癖詰め込みおばけ

BL

その名の通り、組長と主人公の話

え、主人公のキャラ変が激しい?誤字がある?

( ᵒ̴̶̷᷄꒳ᵒ̴̶̷᷅ )それはホントにごめんなさい

1日1話かけたらいいな〜(他人事)

面白かったら、是非コメントをお願いします!

泣き虫な俺と泣かせたいお前

ことわ子

BL

大学生の八次直生(やつぎすなお)と伊場凛乃介(いばりんのすけ)は幼馴染で腐れ縁。

アパートも隣同士で同じ大学に通っている。

直生にはある秘密があり、嫌々ながらも凛乃介を頼る日々を送っていた。

そんなある日、直生は凛乃介のある現場に遭遇する。

いつかコントローラーを投げ出して

せんぷう

BL

オメガバース。世界で男女以外に、アルファ・ベータ・オメガと性別が枝分かれした世界で新たにもう一つの性が発見された。

世界的にはレアなオメガ、アルファ以上の神に選別されたと言われる特異種。

バランサー。

アルファ、ベータ、オメガになるかを自らの意思で選択でき、バランサーの状態ならどのようなフェロモンですら影響を受けない、むしろ自身のフェロモンにより周囲を調伏できる最強の性別。

これは、バランサーであることを隠した少年の少し不運で不思議な出会いの物語。

裏社会のトップにして最強のアルファ攻め

×

最強種バランサーであることをそれとなく隠して生活する兄弟想いな受け

※オメガバース特殊設定、追加性別有り

.

たまにはゆっくり、歩きませんか?

隠岐 旅雨

BL

大手IT企業でシステムエンジニアとして働く榊(さかき)は、一時的に都内本社から埼玉県にある支社のプロジェクトへの応援増員として参加することになった。その最初の通勤の電車の中で、つり革につかまって半分眠った状態のままの男子高校生が倒れ込んでくるのを何とか支え抱きとめる。

よく見ると高校生は自分の出身高校の後輩であることがわかり、また翌日の同時刻にもたまたま同じ電車で遭遇したことから、日々の通勤通学をともにすることになる。

世間話をともにするくらいの仲ではあったが、徐々に互いの距離は縮まっていき、週末には映画を観に行く約束をする。が……

素直じゃない人

うりぼう

BL

平社員×会長の孫

社会人同士

年下攻め

ある日突然異動を命じられた昭仁。

異動先は社内でも特に厳しいと言われている会長の孫である千草の補佐。

厳しいだけならまだしも、千草には『男が好き』という噂があり、次の犠牲者の昭仁も好奇の目で見られるようになる。

しかし一緒に働いてみると噂とは違う千草に昭仁は戸惑うばかり。

そんなある日、うっかりあられもない姿を千草に見られてしまった事から二人の関係が始まり……

というMLものです。

えろは少なめ。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる