45 / 98

戦争編

第十五章 開戦-2

しおりを挟む「それでは失礼いたします、姫様」

戦況と研究の報告のため、王女の部屋に顔を出したライサは、扉を閉め大きく息を吐いた。

ただ事務的に報告をし、王女がそれに静かに耳を傾ける。王子の手紙はどうだったのか、そんなことすら聞くのを躊躇われた。

なんだかディルクのみならず、王女まで、どんどん遠くに行ってしまいそうな錯覚に陥る。

(離れているのは私……かな)

王宮の廊下を歩きながら研究のことを考えていると、目の前に音もなく婆やが姿をあらわした。

婆やは、王女が生まれたときから傍でお仕えしている者で、彼女も最も信用をおいている。王女の身の回りの世話や護衛をしているが、実は死の軍の一人で、以前は暗殺を主体として活動していたこともあり、腕は確かである。

二人は視線を交わし、道を外れて手近な部屋に入った。

「お疲れ様、ライサ」

「姫様のご様子はどう? さっきもあまり聞けなかったけど」

時々悲しい顔をされるが、日常はあまり変わりなく過ごされているとのこと。

ライサはホッと胸をなで下ろした。

「婆やは……知っていたのよね、王子様のこと」

聞くと、婆やは苦笑した。手紙のことどころか、その使者の少年まで知っているという。

ライサはその言葉を聞いてドキリとした。使者の少年とはディルクのことだ。

詳しいことを聞いてみたい衝動にかられたが、なんとか気を落ち着ける。

知ったところでどうにもならない、思い出して余計に悲しい想いをするだけだと。

「悪いんだけど、婆やに一つお願いがあるの。私はできるかどうかわからないし」

ライサは、魔法世界でディルクと立てた最後の計画のことを、婆やに話した。

王女に危険が迫ったとき、どうしてほしいか。

ライサはその時、王女の傍にはいられないかもしれない。

危険はたくさんあるが、ライサもディルクも、王女と王子が一緒になれることを望んでいると。

二人の計画を知って、婆やは驚きの声をあげる。

「それは……東聖の陰謀の可能性を疑うべきではないの?」

「ないわ。彼なら大丈夫よ」

婆やは信じられないといった顔をした。そんな婆やにライサは笑いかける。

「だって、ディルクは魔法世界での私だもの」

主君への忠誠は絶対よ、そう明るく彼女は答えた。

短い会話を終え、立ち去るライサの姿を眺めながら、婆やは三年前を思い出す。

その日も特に変化のない、穏やかな城内だった。

しかし、婆やはふと何かの気配を感じ、その方向へ銃を向ける。すると小柄な何かが、咄嗟に自分に飛びかかって来た。

もう片方の手でその攻撃を受けはね返すと、その何かは器用に数歩後ろに着地した。ようやくそれが少年であることを確認する。

「何者!?」

婆やが誰何の声を上げると、突如まわりの空気がピリッと変わる。

「これは……結界か! 貴様、魔法使いだな!?」

即座に対魔法攻撃に備え身構え、更に銃できっちり狙いを定める。するとその少年が口を開いた。

「へぇ、わかるんだ。しかも相当訓練してるね、あんた」

世界が分断されて数百年。交流もなければ戦争もしていない。

それでもなお、この女性は魔法使いとの戦いを想定し、鍛えていたというわけだ。

「我が国のため、貴様の存在を今ここで見過ごす訳にはいかない、覚悟!」

婆やは銃を乱射しつつ躍り出る。

しかし少年の動きは速かった。全ての攻撃を躱され背後から見事に羽交い締めにされる。

子供のくせにかなりの力だ。魔法で筋肉を増強しているのかもしれない。

婆やは懐からスイッチをとりだし、躊躇いもせずそのボタンを押した。

「えっ、おい、嘘だろまさか!」

日頃から自爆のために自分自身にくくりつけていた爆薬が反応する。これで自分もろとも木っ端微塵だ。

激しい爆音とともに視界が真っ白になる。

婆やは最後に王女を想い、そしてーー

「……っはーーーー危ね! 危機一髪!」

煙が晴れ、またもや少年の声が聞こえる。

視界も耳も次第にはっきりしてきた。同時に婆やは驚愕の声をあげる。

「な、んということ! このような子供にこんな力があるとは!」

自分は、まがりなりにも軍の訓練を受けた軍人だ。それが魔法使いのこんな子供に、勝てないばかりか自爆を救われてしまったのだ。

この数百年で、隣国は恐ろしい発展を遂げたのではないか、もう子供にすら敵わないくらいに。

婆やが項垂れて口を噛み締めていると、少年はやれやれといった表情を浮かべた。

「えーと、ごめんな、あんた。気づかず余計な攻撃させちまった」

城の衛兵はうまくやり過ごしたんだけどなぁとぼやく。屈辱だ。

「あーあと、そこまで自信消失することないよ。一般的魔法使いに戦闘力はあまりない。俺はまぁ、訓練されたからさ。これでも国では戦闘要員なんだ」

気まで使われる。相当ませた子供である。

聞けば、自分の慕う主の為に、内密にこの国の王女へとある書状を持ってきたのだという。

誰にも気づかれずに潜入するつもりだった、やるな、あんた、と。

後に王女からきちんと事情を聞き、王子のこと、そして少年はその名代で来た使者であり、次期東聖候補であることを知る。

その後も度々少年の面影を感じたが、婆やは彼を捕らえることはできなかった。

捕らえる機会はたくさんあったが、どれも失敗に終わっていた。

それ程に少年は強く、主君に絶対的な忠誠があったのだ。

「警備? 全然平気だよ。それより王子が悲しむほうが苦手でね」

まだ年端もいかない少年は、そう言って笑っていた。

婆やはいつしかディルクを黙認するようになった。息子のような錯覚を覚え、見かけるのを楽しみにすらしていた。

「魔法世界での、ライサ……」

ふと婆やは微笑を浮かべた。だが、次の瞬間悲しみの表情に変わる。

「私は無力ね。大事な子達を救うことが出来ないなんて……」

ため息をつきながら、婆やも自分の仕事場に戻って行った。

◇◆◇◆◇

戦況は魔法世界側が押していた。ライサは窓際に立って、無言のまま戦況の報告を聞く。

(まだよ。まだ、死の軍が動いてないわ。本当の戦いはこれから……)

死の軍は不気味なほど静かだった。

一体何をやらかすつもりだろう。ライサはいてもたってもいられなかった。

(どうか、酷いことをしませんように……)

研究所から動くことのできない彼女は、ただただ祈るだけだった。

0

お気に入りに追加

64

あなたにおすすめの小説

最後に言い残した事は

白羽鳥(扇つくも)

ファンタジー

どうして、こんな事になったんだろう……

断頭台の上で、元王妃リテラシーは呆然と己を罵倒する民衆を見下ろしていた。世界中から尊敬を集めていた宰相である父の暗殺。全てが狂い出したのはそこから……いや、もっと前だったかもしれない。

本日、リテラシーは公開処刑される。家族ぐるみで悪魔崇拝を行っていたという謂れなき罪のために王妃の位を剥奪され、邪悪な魔女として。

「最後に、言い残した事はあるか?」

かつての夫だった若き国王の言葉に、リテラシーは父から教えられていた『呪文』を発する。

※ファンタジーです。ややグロ表現注意。

※「小説家になろう」にも掲載。

【☆完結☆】転生箱庭師は引き籠り人生を送りたい

うどん五段

ファンタジー

昔やっていたゲームに、大型アップデートで追加されたソレは、小さな箱庭の様だった。

ビーチがあって、畑があって、釣り堀があって、伐採も出来れば採掘も出来る。

ビーチには人が軽く住めるくらいの広さがあって、畑は枯れず、釣りも伐採も発掘もレベルが上がれば上がる程、レアリティの高いものが取れる仕組みだった。

時折、海から流れつくアイテムは、ハズレだったり当たりだったり、クジを引いてる気分で楽しかった。

だから――。

「リディア・マルシャン様のスキルは――箱庭師です」

異世界転生したわたくし、リディアは――そんな箱庭を目指しますわ!

============

小説家になろうにも上げています。

一気に更新させて頂きました。

中国でコピーされていたので自衛です。

「天安門事件」

転生幼女の攻略法〜最強チートの異世界日記〜

みおな

ファンタジー

私の名前は、瀬尾あかり。

37歳、日本人。性別、女。職業は一般事務員。容姿は10人並み。趣味は、物語を書くこと。

そう!私は、今流行りのラノベをスマホで書くことを趣味にしている、ごくごく普通のOLである。

今日も、いつも通りに仕事を終え、いつも通りに帰りにスーパーで惣菜を買って、いつも通りに1人で食事をする予定だった。

それなのに、どうして私は道路に倒れているんだろう?後ろからぶつかってきた男に刺されたと気付いたのは、もう意識がなくなる寸前だった。

そして、目覚めた時ー

異世界転生雑学無双譚 〜転生したのにスキルとか貰えなかったのですが〜

芍薬甘草湯

ファンタジー

エドガーはマルディア王国王都の五爵家の三男坊。幼い頃から神童天才と評されていたが七歳で前世の知識に目覚め、図書館に引き篭もる事に。

そして時は流れて十二歳になったエドガー。祝福の儀にてスキルを得られなかったエドガーは流刑者の村へ追放となるのだった。

【カクヨムにも投稿してます】

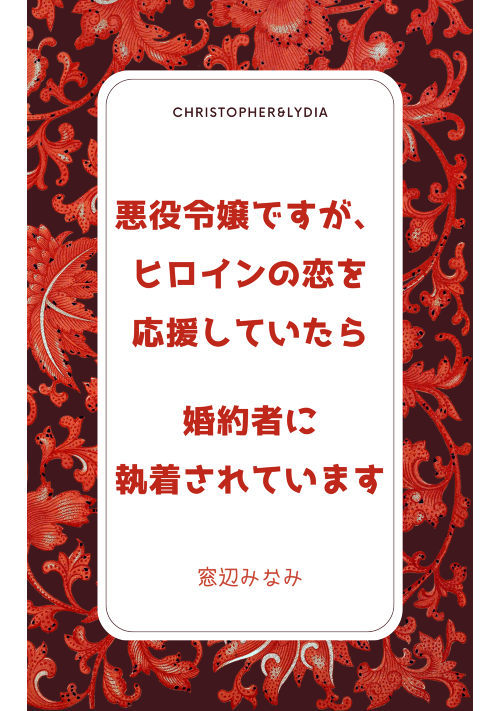

悪役令嬢ですが、ヒロインの恋を応援していたら婚約者に執着されています

窓辺ミナミ

ファンタジー

悪役令嬢の リディア・メイトランド に転生した私。

シナリオ通りなら、死ぬ運命。

だけど、ヒロインと騎士のストーリーが神エピソード! そのスチルを生で見たい!

騎士エンドを見学するべく、ヒロインの恋を応援します!

というわけで、私、悪役やりません!

来たるその日の為に、シナリオを改変し努力を重ねる日々。

あれれ、婚約者が何故か甘く見つめてきます……!

気付けば婚約者の王太子から溺愛されて……。

悪役令嬢だったはずのリディアと、彼女を愛してやまない執着系王子クリストファーの甘い恋物語。はじまりはじまり!

狼の子 ~教えてもらった常識はかなり古い!?~

一片

ファンタジー

バイト帰りに何かに引っ張られた俺は、次の瞬間突然山の中に放り出された。

しかも体をピクリとも動かせない様な瀕死の状態でだ。

流石に諦めかけていたのだけど、そんな俺を白い狼が救ってくれた。

その狼は天狼という神獣で、今俺がいるのは今までいた世界とは異なる世界だという。

右も左も分からないどころか、右も左も向けなかった俺は天狼さんに魔法で癒され、ついでに色々な知識を教えてもらう。

この世界の事、生き延び方、戦う術、そして魔法。

数年後、俺は天狼さんの庇護下から離れ新しい世界へと飛び出した。

元の世界に戻ることは無理かもしれない……でも両親に連絡くらいはしておきたい。

根拠は特にないけど、魔法がある世界なんだし……連絡くらいは出来るよね?

そんな些細な目標と、天狼さん以外の神獣様へとお使いを頼まれた俺はこの世界を東奔西走することになる。

色々な仲間に出会い、ダンジョンや遺跡を探索したり、何故か謎の組織の陰謀を防いだり……。

……これは、現代では失われた強大な魔法を使い、小さな目標とお使いの為に大陸をまたにかける小市民の冒険譚!

だいたい死ぬ悲運の王女は絶対に幸せになりたい!〜努力とチートでどんな運命だって変えてみせます〜

十和とわ

ファンタジー

悲運の王女アミレス・ヘル・フォーロイトは、必ず十五歳で死ぬ。

目が覚めたら──私は、そんなバッドエンド確定の、乙女ゲームの悪役王女に転生していた。

ヒロインを全ルートで殺そうとするわ、身内に捨てられ殺されるわ、何故かほぼ全ルートで死ぬわ、な殺伐としたキャラクター。

それがアミレスなのだが……もちろん私は死にたくないし、絶対に幸せになりたい。

だからやってみせるぞ、バッドエンド回避!死亡フラグを全て叩き折って、ハッピーエンドを迎えるんだ!

……ところで、皆の様子が明らかに変な気がするんだけど。気のせいだよね……?

登場人物もれなく全員倫理観が欠如してしまった世界で、無自覚に色んな人達の人生を狂わせた結果、老若男女人外問わず異常に愛されるようになった転生王女様が、自分なりの幸せを見つけるまでの物語です。

〇主人公が異常なので、恋愛面はとにかくま〜ったり進みます。

〇基本的には隔日更新です。

〇なろう・カクヨム・ベリーズカフェでも連載中です。

〇略称は「しぬしあ」です。

第5皇子に転生した俺は前世の医学と知識や魔法を使い世界を変える。

黒ハット

ファンタジー

前世は予防医学の専門の医者が飛行機事故で結婚したばかりの妻と亡くなり異世界の帝国の皇帝の5番目の子供に転生する。子供の生存率50%という文明の遅れた世界に転生した主人公が前世の知識と魔法を使い乱世の世界を戦いながら前世の奥さんと巡り合い世界を変えて行く。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる