お気に入りに追加

27

あなたにおすすめの小説

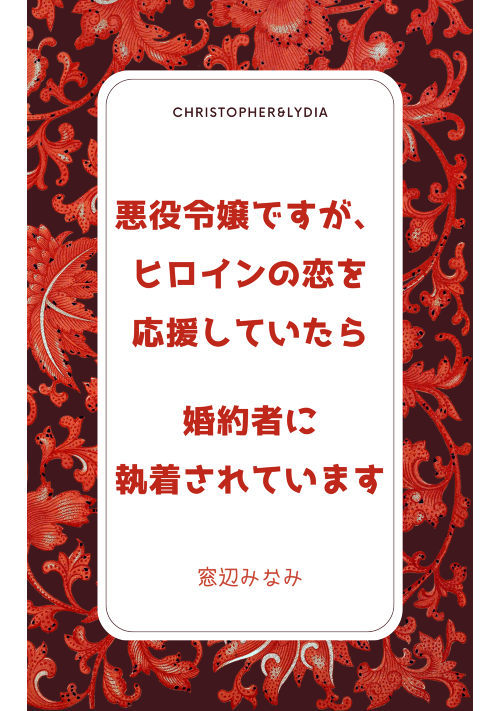

悪役令嬢ですが、ヒロインの恋を応援していたら婚約者に執着されています

窓辺ミナミ

ファンタジー

悪役令嬢の リディア・メイトランド に転生した私。

シナリオ通りなら、死ぬ運命。

だけど、ヒロインと騎士のストーリーが神エピソード! そのスチルを生で見たい!

騎士エンドを見学するべく、ヒロインの恋を応援します!

というわけで、私、悪役やりません!

来たるその日の為に、シナリオを改変し努力を重ねる日々。

あれれ、婚約者が何故か甘く見つめてきます……!

気付けば婚約者の王太子から溺愛されて……。

悪役令嬢だったはずのリディアと、彼女を愛してやまない執着系王子クリストファーの甘い恋物語。はじまりはじまり!

疲れきった退職前女教師がある日突然、異世界のどうしようもない貴族令嬢に転生。こっちの世界でも子供たちの幸せは第一優先です!

ミミリン

恋愛

小学校教師として長年勤めた独身の皐月(さつき)。

退職間近で突然異世界に転生してしまった。転生先では醜いどうしようもない貴族令嬢リリア・アルバになっていた!

私を陥れようとする兄から逃れ、

不器用な大人たちに助けられ、少しずつ現世とのギャップを埋め合わせる。

逃れた先で出会った訳ありの美青年は何かとからかってくるけど、気がついたら成長して私を支えてくれる大切な男性になっていた。こ、これは恋?

異世界で繰り広げられるそれぞれの奮闘ストーリー。

この世界で新たに自分の人生を切り開けるか!?

婚約破棄された地味姫令嬢は獣人騎士団のブラッシング係に任命される

安眠にどね

恋愛

社交界で『地味姫』と嘲笑されている主人公、オルテシア・ケルンベルマは、ある日婚約破棄をされたことによって前世の記憶を取り戻す。

婚約破棄をされた直後、王城内で一匹の虎に出会う。婚約破棄と前世の記憶と取り戻すという二つのショックで呆然としていたオルテシアは、虎の求めるままブラッシングをしていた。その虎は、実は獣人が獣の姿になった状態だったのだ。虎の獣人であるアルディ・ザルミールに気に入られて、オルテシアは獣人が多く所属する第二騎士団のブラッシング係として働くことになり――!?

【第16回恋愛小説大賞 奨励賞受賞。ありがとうございました!】

雪解けの白い結婚 〜触れることもないし触れないでほしい……からの純愛!?〜

川奈あさ

恋愛

セレンは前世で夫と友人から酷い裏切りを受けたレスられ・不倫サレ妻だった。

前世の深い傷は、転生先の心にも残ったまま。

恋人も友人も一人もいないけれど、大好きな魔法具の開発をしながらそれなりに楽しい仕事人生を送っていたセレンは、祖父のために結婚相手を探すことになる。

だけど凍り付いた表情は、舞踏会で恐れられるだけで……。

そんな時に出会った壁の花仲間かつ高嶺の花でもあるレインに契約結婚を持ちかけられる。

「私は貴女に触れることもないし、私にも触れないでほしい」

レインの条件はひとつ、触らないこと、触ることを求めないこと。

実はレインは女性に触れられると、身体にひどいアレルギー症状が出てしまうのだった。

女性アレルギーのスノープリンス侯爵 × 誰かを愛することが怖いブリザード令嬢。

過去に深い傷を抱えて、人を愛することが怖い。

二人がゆっくり夫婦になっていくお話です。

不機嫌な悪役令嬢〜王子は最強の悪役令嬢を溺愛する?〜

晴行

恋愛

乙女ゲームの貴族令嬢リリアーナに転生したわたしは、大きな屋敷の小さな部屋の中で窓のそばに腰掛けてため息ばかり。

見目麗しく深窓の令嬢なんて噂されるほどには容姿が優れているらしいけど、わたしは知っている。

これは主人公であるアリシアの物語。

わたしはその当て馬にされるだけの、悪役令嬢リリアーナでしかない。

窓の外を眺めて、次の転生は鳥になりたいと真剣に考えているの。

「つまらないわ」

わたしはいつも不機嫌。

どんなに努力しても運命が変えられないのなら、わたしがこの世界に転生した意味がない。

あーあ、もうやめた。

なにか他のことをしよう。お料理とか、お裁縫とか、魔法がある世界だからそれを勉強してもいいわ。

このお屋敷にはなんでも揃っていますし、わたしには才能がありますもの。

仕方がないので、ゲームのストーリーが始まるまで悪役令嬢らしく不機嫌に日々を過ごしましょう。

__それもカイル王子に裏切られて婚約を破棄され、大きな屋敷も貴族の称号もすべてを失い終わりなのだけど。

頑張ったことが全部無駄になるなんて、ほんとうにつまらないわ。

の、はずだったのだけれど。

アリシアが現れても、王子は彼女に興味がない様子。

ストーリーがなかなか始まらない。

これじゃ二人の仲を引き裂く悪役令嬢になれないわ。

カイル王子、間違ってます。わたしはアリシアではないですよ。いつもツンとしている?

それは当たり前です。貴方こそなぜわたしの家にやってくるのですか?

わたしの料理が食べたい? そんなのアリシアに作らせればいいでしょう?

毎日つくれ? ふざけるな。

……カイル王子、そろそろ帰ってくれません?

つまらなかった乙女ゲームに転生しちゃったので、サクッと終わらすことにしました

蒼羽咲

ファンタジー

つまらなかった乙女ゲームに転生⁈

絵に惚れ込み、一目惚れキャラのためにハードまで買ったが内容が超つまらなかった残念な乙女ゲームに転生してしまった。

絵は超好みだ。内容はご都合主義の聖女なお花畑主人公。攻略イケメンも顔は良いがちょろい対象ばかり。てこたぁ逆にめちゃくちゃ住み心地のいい場所になるのでは⁈と気づき、テンションが一気に上がる!!

聖女など面倒な事はする気はない!サクッと攻略終わらせてぐーたら生活をGETするぞ!

ご都合主義ならチョロい!と、野望を胸に動き出す!!

+++++

・重複投稿・土曜配信 (たま~に水曜…不定期更新)

幼妻は、白い結婚を解消して国王陛下に溺愛される。

秋月乃衣

恋愛

旧題:幼妻の白い結婚

13歳のエリーゼは、侯爵家嫡男のアランの元へ嫁ぐが、幼いエリーゼに夫は見向きもせずに初夜すら愛人と過ごす。

歩み寄りは一切なく月日が流れ、夫婦仲は冷え切ったまま、相変わらず夫は愛人に夢中だった。

そしてエリーゼは大人へと成長していく。

※近いうちに婚約期間の様子や、結婚後の事も書く予定です。

小説家になろう様にも掲載しています。

婚約破棄された検品令嬢ですが、冷酷辺境伯の子を身籠りました。 でも本当はお優しい方で毎日幸せです

青空あかな

恋愛

旧題:「荷物検査など誰でもできる」と婚約破棄された検品令嬢ですが、極悪非道な辺境伯の子を身籠りました。でも本当はお優しい方で毎日心が癒されています

チェック男爵家長女のキュリティは、貴重な闇魔法の解呪師として王宮で荷物検査の仕事をしていた。

しかし、ある日突然婚約破棄されてしまう。

婚約者である伯爵家嫡男から、キュリティの義妹が好きになったと言われたのだ。

さらには、婚約者の権力によって検査係の仕事まで義妹に奪われる。

失意の中、キュリティは辺境へ向かうと、極悪非道と噂される辺境伯が魔法実験を行っていた。

目立たず通り過ぎようとしたが、魔法事故が起きて辺境伯の子を身ごもってしまう。

二人は形式上の夫婦となるが、辺境伯は存外優しい人でキュリティは温かい日々に心を癒されていく。

一方、義妹は仕事でミスばかり。

闇魔法を解呪することはおろか見破ることさえできない。

挙句の果てには、闇魔法に呪われた荷物を王宮内に入れてしまう――。

※おかげさまでHOTランキング1位になりました! ありがとうございます!

※ノベマ!様で短編版を掲載中でございます。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる