16 / 36

2章

6.砂丘、晩秋の烈風①

しおりを挟む

鹿野往来の菓子屋の店先で女将に深々と頭を下げて見送られる誠三郎は、肩をそびやかして通りに出た。

安価な生姜煎餅を選んでいるのに、菓子を買い慣れぬのがわかるのか、吹き出さんばかりの満面の笑みで相手をされて居心地が悪かった。要之介が喜ぶ顔を見たいがために、馬鹿なことをしているとはわかっている。

《そんなに奴に気を遣ってどうする。こんな珍しくもない煎餅、喜んで食うとは思えんが》

呟いて後ろ首をぼりぼり掻き毟り、誠三郎は往来を西へと歩きだした。

しばし歩くと袋川にさしかかる。市が立つ日で、鋳物師橋の東西両岸には色鮮やかに染められた幟がいくつも翻っていた。幟の生地が裂けんばかりの烈風が、土埃を巻き上げて吹きなぐる。十月半ば、日毎に北風の冷たさが増していた。

人混みを縫うようにして誠三郎は鋳物師橋を渡る。橋向こうにある根本幽峨の屋敷の板塀が、見えてくる時分であった。根本屋敷に着けば、浜坂新田の十六本松へ下絵を描きに行くのに要之介を誘い出すつもりであった。

要之介の顔を思い描きながら歩きつつ、顎先の剃り残した髭を親指でこする。そうしているうちに、根本屋敷の門の内に入っていた。玄関先に出てきた下男によると、案の定根本は留守だが、要之介はいるという。

前歯の抜けた下男の老人が引っ込んでからしばらく待たされた。

「要之介のお客さん、ねえ、だれ、だれ!」

玄関から奥に続く廊下を男の童が走って来て、こちらをじろじろと眺めてきた。真新しい袷をゆったり着て、あどけない顔つきである。屋敷に子はおらぬはずで、他に来客があるのかと奥を窺っていると、母親らしき女が追って出て来た。

「大変失礼をいたしました。これ、お詫びを、これ」

母親はくすくすと笑うばかりの子の代わりに頭を下げ、奥へと連れだって戻っていく。丸髷をきっちり結った女は若そうだが、面窶れして見えた。根本の身内だろうか。

右奥の襖が開いて、折り目がついた袴を履いた要之介が廊下に姿を見せた。懐手をして、菩薩の如き笑みをたたえている。悠長な歩き方で近づいてきて、誠三郎から煎餅の袋を受け取ると玄関脇の女中部屋に声をかけて渡してしまった。女たちの歓声が上がる。

「十六本松まで絵を描きに行くのだが、付き合わんか。冬景色になる前に描いておきたいのだ。忙しくしておるなら、無理とには言わんがな」暇を持て余しているのを知って、神妙に気遣ってみせる。

「この屋敷で俺は、なにかと重宝されておるのだ。いや、なんとか抜けられたから行こう」

要之介は白々としなやかな素足を框から下ろし、指をくねらせて下駄を履いた。

袋川に沿って湯所に出て、但馬浜道を北へ進んだ 潮の香を含んだ北風が正面から吹きつけてくる。要之介は時折身震いしながら話し続けていた。

浜坂の土手に出て摩尼川に架かる犬橋が見えてくると、要之介は朗らかな笑い声をたてる。

「懐かしいな、子供の頃はこのあたりまで、よくせがんで連れてきてもらったものよ。遠くへ行きたいとわがままを言うと、俺を可愛がってくれた女中が手を引いてくれて犬橋までですよと念を押してな。帰り道では背負ってくれて、いろんな昔話をしてくれた」

幼い頃の話をしたがらぬ要之介にとって数少ない良き思い出なのか、珍しく声を弾ませ、遠い目をして要之介は橋を見つめる。

「それがしの幼い頃は、樊六といつも一緒に連れだってこの橋を渡っておったぞ。そう言えば、樊六ら二十士は蛤御門の変後の七月末、京の伏見藩邸から雲州寄り、西伯耆の黒坂へと移されたのだったな」

「ああ、伏見から藩内へ護送される道中を狙って、神風流の弟子で救い出すという企みを練っていたのだが、先生ら一行が通過する道程を掴めないまま頓挫したのだ。騒動を避けるために、ご一行は厳しく警護されて藩内を通過し、黒坂に落ち着いたという。あれから二月が経つが、先生にまだお会いできてない」

黒坂は奥出雲に連なる山奥とはいえ、京よりは足を向けやすくなった。連携を取ろうと黒坂を密かに訪れる尊皇派の藩士は、少なくないとの噂がある。

「京都守護職配下の会津藩士や新選組によって、京の地から長州残党や勤皇浪士は一掃され、各藩でも血眼になって取り締まっておる。黒坂にて幽閉中の樊六らの仕置きも、重臣によって再考されるらしい。やはり黒坂におる間に、会いに行くつもりか?」

「何人かの兄弟子は行っておる。今では当初より見張りが厳しくなり、宿所には自由に出入りできなくなったという話で、根本先生からは行くなと止められておるが、出遅れたことが口惜しくてならん。なんとしても一度は、黒坂まで行かねば」

どうも歯切れの悪い口ぶりである。樊六への思慕を抑えきれずにいながら、世話になっている根本に気兼ねしているのが見て取れた。

浜の方角を見やる要之介の目元に、時折睫毛の影が過る。眸に憂いを帯びながら、口元に白い歯を見せる面差しは気怠い遊女の風情を醸している。情に篤いかと思えば、奔放な一面も垣間見せる。深奥に潜む本心を見逃さぬよう、誠三郎はその横顔に見入った。根本は要之介のこの刹那の面差しを描き写し、何枚も本画に仕上げたことだろう。根本が見逃すはずがない。

新田集落を抜けてたどり着いた十六本松と呼ばれる松林では、薄陽がこぼれて砂地が光っていた。日差しの温もりが砂の内懐に蓄えられ、下駄を脱いで歩きだした二人の素足を砂が優しく包み込んでは、はらはらと膚を離れていく。

目の前に広がる松林を海へと向かった。東には見渡す限り、砂丘が広がっている。左手の千代川岸には、藩主が休む浜坂御茶屋、藩の塩御蔵が重々しい影を伸ばしている。出入りする役人の姿は疎らだった。

海岸線を目指して、東寄りに砂浜を歩く。海からの風が遮るものなく頬をなぐった。ちりちりと足下の砂が舞い上がり、足首をくすぐる。蟻が這い上がってくるような、微妙で繊細な刺激である。

この感じが気色悪いような、むず痒いようなで、大笑いして砂浜を走り回ったことがあった。少年の頃、砂の上に袴を脱ぎ捨てて、どこまでも樊六と駆け続けたものだ。

「道場の帰りによく遠回りして、この辺りの砂丘まで歩いたものでな。砂丘には狼や狐がいるという昔話が本当なのか、確かめに行かねばと、剣術仲間の少年らで連れだっていくのだ。ここまでに来ると、樊六と二人だけになっていることがよくあった。他の者は寄り道に飽きたり、帰りが遅くなって叱られるのを恐れたりで、途中で帰ってしまうのよ。樊六は人一倍度胸があったゆえ、二人きりになっても構うことなく、狼を見つけ次第、生け捕りにするのだと息巻いて歩いておった。それがしも、樊六と共にあれば怖さを感じなかった。そうやって暗くなってから屋敷に帰りつくと、父と兄は夕飯の膳について食べはじめていた。勝手口で母にひどく叱られ、納屋に放り込まれたこともあってな。次の日に樊六に会うと、額に薄紫の痣ができており、奴も罰を食らったことが一目でわかり、二人で小突き合って笑ったものだ」

「ああ、俺もそこにいたかったことよ。幼い頃より詫間先生は己の身を守ることより、友諠を守ることに重きを置いておられたのか、さすがにわが師だ。道場でも藩や親族など小さな枠に縛られず、天から与えられた大義を胸に抱けと教えられた。俺には、相手に女のようだと嘲られたらば、それを逆手に取り油断させて討ち果たすまでの剣技と信念を持てと諭され、目が覚めた心地であったな」

要之介はふっくら反った上唇を震わせて樊六への思いを語る。抑えきれぬ熱情で息を荒げる要之介から、誠三郎は目を逸らした。

師弟の絆に嫉妬している己のあさましさが、口惜しい。

要之介も、誠三郎と樊六との長きにわたる友情に羨望の念を持っているに違いないと思ってしまうのは、自惚れであろうか。

安価な生姜煎餅を選んでいるのに、菓子を買い慣れぬのがわかるのか、吹き出さんばかりの満面の笑みで相手をされて居心地が悪かった。要之介が喜ぶ顔を見たいがために、馬鹿なことをしているとはわかっている。

《そんなに奴に気を遣ってどうする。こんな珍しくもない煎餅、喜んで食うとは思えんが》

呟いて後ろ首をぼりぼり掻き毟り、誠三郎は往来を西へと歩きだした。

しばし歩くと袋川にさしかかる。市が立つ日で、鋳物師橋の東西両岸には色鮮やかに染められた幟がいくつも翻っていた。幟の生地が裂けんばかりの烈風が、土埃を巻き上げて吹きなぐる。十月半ば、日毎に北風の冷たさが増していた。

人混みを縫うようにして誠三郎は鋳物師橋を渡る。橋向こうにある根本幽峨の屋敷の板塀が、見えてくる時分であった。根本屋敷に着けば、浜坂新田の十六本松へ下絵を描きに行くのに要之介を誘い出すつもりであった。

要之介の顔を思い描きながら歩きつつ、顎先の剃り残した髭を親指でこする。そうしているうちに、根本屋敷の門の内に入っていた。玄関先に出てきた下男によると、案の定根本は留守だが、要之介はいるという。

前歯の抜けた下男の老人が引っ込んでからしばらく待たされた。

「要之介のお客さん、ねえ、だれ、だれ!」

玄関から奥に続く廊下を男の童が走って来て、こちらをじろじろと眺めてきた。真新しい袷をゆったり着て、あどけない顔つきである。屋敷に子はおらぬはずで、他に来客があるのかと奥を窺っていると、母親らしき女が追って出て来た。

「大変失礼をいたしました。これ、お詫びを、これ」

母親はくすくすと笑うばかりの子の代わりに頭を下げ、奥へと連れだって戻っていく。丸髷をきっちり結った女は若そうだが、面窶れして見えた。根本の身内だろうか。

右奥の襖が開いて、折り目がついた袴を履いた要之介が廊下に姿を見せた。懐手をして、菩薩の如き笑みをたたえている。悠長な歩き方で近づいてきて、誠三郎から煎餅の袋を受け取ると玄関脇の女中部屋に声をかけて渡してしまった。女たちの歓声が上がる。

「十六本松まで絵を描きに行くのだが、付き合わんか。冬景色になる前に描いておきたいのだ。忙しくしておるなら、無理とには言わんがな」暇を持て余しているのを知って、神妙に気遣ってみせる。

「この屋敷で俺は、なにかと重宝されておるのだ。いや、なんとか抜けられたから行こう」

要之介は白々としなやかな素足を框から下ろし、指をくねらせて下駄を履いた。

袋川に沿って湯所に出て、但馬浜道を北へ進んだ 潮の香を含んだ北風が正面から吹きつけてくる。要之介は時折身震いしながら話し続けていた。

浜坂の土手に出て摩尼川に架かる犬橋が見えてくると、要之介は朗らかな笑い声をたてる。

「懐かしいな、子供の頃はこのあたりまで、よくせがんで連れてきてもらったものよ。遠くへ行きたいとわがままを言うと、俺を可愛がってくれた女中が手を引いてくれて犬橋までですよと念を押してな。帰り道では背負ってくれて、いろんな昔話をしてくれた」

幼い頃の話をしたがらぬ要之介にとって数少ない良き思い出なのか、珍しく声を弾ませ、遠い目をして要之介は橋を見つめる。

「それがしの幼い頃は、樊六といつも一緒に連れだってこの橋を渡っておったぞ。そう言えば、樊六ら二十士は蛤御門の変後の七月末、京の伏見藩邸から雲州寄り、西伯耆の黒坂へと移されたのだったな」

「ああ、伏見から藩内へ護送される道中を狙って、神風流の弟子で救い出すという企みを練っていたのだが、先生ら一行が通過する道程を掴めないまま頓挫したのだ。騒動を避けるために、ご一行は厳しく警護されて藩内を通過し、黒坂に落ち着いたという。あれから二月が経つが、先生にまだお会いできてない」

黒坂は奥出雲に連なる山奥とはいえ、京よりは足を向けやすくなった。連携を取ろうと黒坂を密かに訪れる尊皇派の藩士は、少なくないとの噂がある。

「京都守護職配下の会津藩士や新選組によって、京の地から長州残党や勤皇浪士は一掃され、各藩でも血眼になって取り締まっておる。黒坂にて幽閉中の樊六らの仕置きも、重臣によって再考されるらしい。やはり黒坂におる間に、会いに行くつもりか?」

「何人かの兄弟子は行っておる。今では当初より見張りが厳しくなり、宿所には自由に出入りできなくなったという話で、根本先生からは行くなと止められておるが、出遅れたことが口惜しくてならん。なんとしても一度は、黒坂まで行かねば」

どうも歯切れの悪い口ぶりである。樊六への思慕を抑えきれずにいながら、世話になっている根本に気兼ねしているのが見て取れた。

浜の方角を見やる要之介の目元に、時折睫毛の影が過る。眸に憂いを帯びながら、口元に白い歯を見せる面差しは気怠い遊女の風情を醸している。情に篤いかと思えば、奔放な一面も垣間見せる。深奥に潜む本心を見逃さぬよう、誠三郎はその横顔に見入った。根本は要之介のこの刹那の面差しを描き写し、何枚も本画に仕上げたことだろう。根本が見逃すはずがない。

新田集落を抜けてたどり着いた十六本松と呼ばれる松林では、薄陽がこぼれて砂地が光っていた。日差しの温もりが砂の内懐に蓄えられ、下駄を脱いで歩きだした二人の素足を砂が優しく包み込んでは、はらはらと膚を離れていく。

目の前に広がる松林を海へと向かった。東には見渡す限り、砂丘が広がっている。左手の千代川岸には、藩主が休む浜坂御茶屋、藩の塩御蔵が重々しい影を伸ばしている。出入りする役人の姿は疎らだった。

海岸線を目指して、東寄りに砂浜を歩く。海からの風が遮るものなく頬をなぐった。ちりちりと足下の砂が舞い上がり、足首をくすぐる。蟻が這い上がってくるような、微妙で繊細な刺激である。

この感じが気色悪いような、むず痒いようなで、大笑いして砂浜を走り回ったことがあった。少年の頃、砂の上に袴を脱ぎ捨てて、どこまでも樊六と駆け続けたものだ。

「道場の帰りによく遠回りして、この辺りの砂丘まで歩いたものでな。砂丘には狼や狐がいるという昔話が本当なのか、確かめに行かねばと、剣術仲間の少年らで連れだっていくのだ。ここまでに来ると、樊六と二人だけになっていることがよくあった。他の者は寄り道に飽きたり、帰りが遅くなって叱られるのを恐れたりで、途中で帰ってしまうのよ。樊六は人一倍度胸があったゆえ、二人きりになっても構うことなく、狼を見つけ次第、生け捕りにするのだと息巻いて歩いておった。それがしも、樊六と共にあれば怖さを感じなかった。そうやって暗くなってから屋敷に帰りつくと、父と兄は夕飯の膳について食べはじめていた。勝手口で母にひどく叱られ、納屋に放り込まれたこともあってな。次の日に樊六に会うと、額に薄紫の痣ができており、奴も罰を食らったことが一目でわかり、二人で小突き合って笑ったものだ」

「ああ、俺もそこにいたかったことよ。幼い頃より詫間先生は己の身を守ることより、友諠を守ることに重きを置いておられたのか、さすがにわが師だ。道場でも藩や親族など小さな枠に縛られず、天から与えられた大義を胸に抱けと教えられた。俺には、相手に女のようだと嘲られたらば、それを逆手に取り油断させて討ち果たすまでの剣技と信念を持てと諭され、目が覚めた心地であったな」

要之介はふっくら反った上唇を震わせて樊六への思いを語る。抑えきれぬ熱情で息を荒げる要之介から、誠三郎は目を逸らした。

師弟の絆に嫉妬している己のあさましさが、口惜しい。

要之介も、誠三郎と樊六との長きにわたる友情に羨望の念を持っているに違いないと思ってしまうのは、自惚れであろうか。

20

お気に入りに追加

5

あなたにおすすめの小説

水滸拾遺伝~飛燕の脚 青龍の眼~

天 蒸籠

歴史・時代

中国は北宋時代、梁山泊から野に下った少林拳の名手「浪子」燕青は、薊州の山中で偶然少女道士の「祝四娘」と出会い、彼女ら二仙山の道士たちの護衛をすることになる。二人はさまざまなトラブルに遭いながら、青州観山寺に巣くう魔物その他、弱きを助け悪きを挫く旅を続ける。

独裁者・武田信玄

いずもカリーシ

歴史・時代

国を、民を守るために、武田信玄は独裁者を目指す。

独裁国家が民主国家を数で上回っている現代だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。

【第壱章 独裁者への階段】 純粋に国を、民を憂う思いが、粛清の嵐を巻き起こす

【第弐章 川中島合戦】 甲斐の虎と越後の龍、激突す

【第参章 戦争の黒幕】 京の都が、二人の英雄を不倶戴天の敵と成す

【第四章 織田信長の愛娘】 清廉潔白な人々が、武器商人への憎悪を燃やす

【最終章 西上作戦】 武田家を滅ぼす策略に抗うべく、信長と家康打倒を決断す

この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。

(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です))

剣客居酒屋 草間の陰

松 勇

歴史・時代

酒と肴と剣と闇

江戸情緒を添えて

江戸は本所にある居酒屋『草間』。

美味い肴が食えるということで有名なこの店の主人は、絶世の色男にして、無双の剣客でもある。

自分のことをほとんど話さないこの男、冬吉には実は隠された壮絶な過去があった。

多くの江戸の人々と関わり、その舌を満足させながら、剣の腕でも人々を救う。

その慌し日々の中で、己の過去と江戸の闇に巣食う者たちとの浅からぬ因縁に気付いていく。

店の奉公人や常連客と共に江戸を救う、包丁人にして剣客、冬吉の物語。

世界はあるべき姿へ戻される 第二次世界大戦if戦記

颯野秋乃

歴史・時代

1929年に起きた、世界を巻き込んだ大恐慌。世界の大国たちはそれからの脱却を目指し、躍起になっていた。第一次世界大戦の敗戦国となったドイツ第三帝国は多額の賠償金に加えて襲いかかる恐慌に国の存続の危機に陥っていた。援助の約束をしたアメリカは恐慌を理由に賠償金の支援を破棄。フランスは、自らを救うために支払いの延期は認めない姿勢を貫く。

ドイツ第三帝国は自らの存続のために、世界に隠しながら軍備の拡張に奔走することになる。

また、極東の国大日本帝国。関係の悪化の一途を辿る日米関係によって受ける経済的打撃に苦しんでいた。

その解決法として提案された大東亜共栄圏。東南アジア諸国及び中国を含めた大経済圏、生存圏の構築に力を注ごうとしていた。

この小説は、ドイツ第三帝国と大日本帝国の2視点で進んでいく。現代では有り得なかった様々なイフが含まれる。それを楽しんで貰えたらと思う。

またこの小説はいかなる思想を賛美、賞賛するものでは無い。

この小説は現代とは似て非なるもの。登場人物は史実には沿わないので悪しからず…

大日本帝国視点は都合上休止中です。気分により再開するらもしれません。

【重要】

不定期更新。超絶不定期更新です。

永き夜の遠の睡りの皆目醒め

七瀬京

歴史・時代

近藤勇の『首』が消えた……。

新撰組の局長として名を馳せた近藤勇は板橋で罪人として処刑されてから、その首を晒された。

しかし、その首が、ある日忽然と消えたのだった……。

近藤の『首』を巡り、過去と栄光と男たちの愛憎が交錯する。

首はどこにあるのか。

そして激動の時代、男たちはどこへ向かうのか……。

※男性同士の恋愛表現がありますので苦手な方はご注意下さい

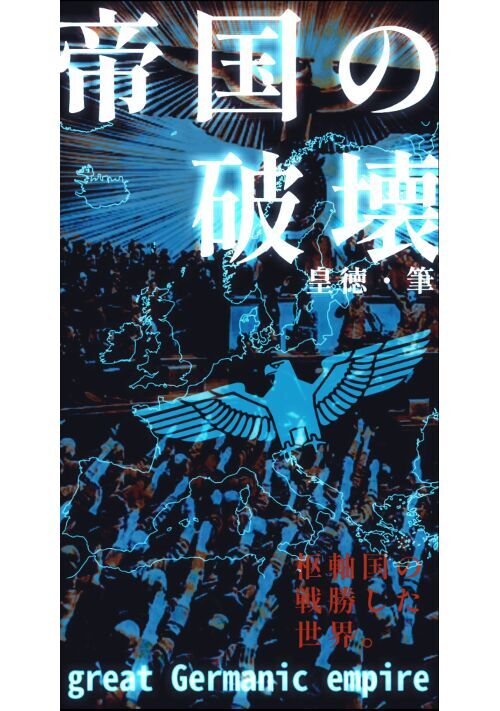

『帝国の破壊』−枢軸国の戦勝した世界−

皇徳❀twitter

歴史・時代

この世界の欧州は、支配者大ゲルマン帝国[戦勝国ナチスドイツ]が支配しており欧州は闇と包まれていた。

二人の特殊工作員[スパイ]は大ゲルマン帝国総統アドルフ・ヒトラーの暗殺を実行する。

幕末博徒伝

雨川 海(旧 つくね)

歴史・時代

江戸時代、五街道の内の一つ、甲州街道が整備され、宿場町として賑わった勝沼は、天領、つまり、徳川幕府の直轄地として代官所が置かれていた。この頃、江戸幕府の財政は厳しく、役人の数も少なかったので、年貢の徴収だけで手がいっぱいになり、治安までは手が回らなかった。その為、近隣在所から無宿人、博徒、浪人などが流れ込み、無政府状態になっていた。これは、無頼の徒が活躍する任侠物語。

本能のままに

揚羽

歴史・時代

1582年本能寺にて織田信長は明智光秀の謀反により亡くなる…はずだった

もし信長が生きていたらどうなっていたのだろうか…というifストーリーです!もしよかったら見ていってください!

※更新は不定期になると思います。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる