7 / 36

1章

4. 離れの怪我人②

しおりを挟む

江崎町の小畑稲升の役宅に着くと、墨で輪郭を描いた襖絵の下絵を長櫃から取り出して広げた。誠三郎ら絵師見習いが彩色を施せば、師である稲升が手直しをする。細部に至るまで色の調和は絵の要であるから、気を抜けない所だ。それから鳥の子紙に下絵を写していくのである。見習い筆頭の誠三郎としては、腕の見せ場であった。座敷の一角では住み込みの内弟子、中野吉蔵が岩絵の具から膠に胡粉、筆各種まで道具一式の支度を始めていた。

中野は青谷の百姓の生まれで、誠三郎より五つ年下である。技量が抜きん出ているということで、絵師見習い四年目にして師の屋敷に住み込みを許されている。風采が上がらぬ男だったが、絵の技量と共に貫禄もついて誠三郎を侮った態度にでることもある。見習い筆頭の座を中野に取って代わられる日も、そう遠くはない。

差し込んでいた日が翳り、火鉢で温めなければ指がかじかむ。

「今朝も冷えますな。大坂では大層な火事がようやく鎮火したようで。こたびは百五十町も焼けたと聞きますし、なにかと今年は騒がしい年ですが」

「絵師は世情に惑わされず、ひたすら画道を究めるのみよ」

誠三郎の言葉にかぶせて、中野は話し続ける。

「江戸や大坂には、風聞を伝える錦絵や瓦版の挿絵を描くことを専らにする町絵師がおりますから、この火事も、すぐさま瓦版が刷られることでしょうな。見てみたいものです」

「江戸や上方へ行きたいのか? このところ物騒極まるから、剣を帯びておらんと命を落とすやもしれんぞ」

中野が鼻で笑うので、誠三郎は声を張り上げた。

「城や寺社の襖や杉戸、座敷を飾る屏風や掛け軸に花鳥風月を丹念に描くこと、そこにお抱え絵師は専念せねばならんのだ、そう師は言われておる。世事風俗を描くのは、町絵師のやること……」

だが、と誠三郎は口ごもる。

昨晩会った根本幽峨は江戸で町絵師と付き合いがあり、学ぶところが多かったと言っている。そもそも根本は町人から藩絵師となった。絵師として卓越した才があれば、藩絵師にお抱えになろうが、町絵師として絵を商おうが、絵師という生業になんら変わりはないのでは、との惑いが胸を過る。藩士の子として生まれ育った誠三郎は、御用絵師を目指すべしという呪縛から逃れられないでいた。

江戸か――。

誠三郎は岩絵の具を溶かす作業に取りかかりながら、思いに耽っていた。

二十歳を迎えた頃は、江戸で絵の修行がしたくてならなかった。誠三郎の描く絵を気に入って江戸行きを後押ししてくれた父が卒中で倒れ、旅立ちは先延べとなった。父は寝たきりとなり、兄が家督を継いで嫁を迎えた。父が世を去った後、続いて母が寝付いてしまった。家内の目まぐるしい変化の中、江戸行きを願い出る余裕のないままに十年の歳月が流れていた。

あの頃なんとしても江戸に飛び出しておれば、見聞を広めて画技を磨き上げ、絵師として大きく道が開けていたかもしれない。江戸行きは帰藩してお抱え絵師となる目途が立っておらねば難しいと言われてきたが、米村の家を出て町絵師として藩に願い出て手形を受け取り江戸へ行くという手立てもあったのだ。

今や城内は二十士の処遇について、藩きっての若手勤皇志士を生かしていずれ重く登用すべきだ、いや徒党を組んで重臣を斬殺する所業許すまじく斬首すべし、と二派に分かれて沸き立っている。新たな御用絵師の推挙など誰も念頭に置いてない。年が明けて三十路を迎える誠三郎は、米村家を出て独り立ちすべき岐路にきていた。

「今日の絵の具の調合ですが、鶸色と緑青はこの色合いでよろしいでしょうか」

「うむ、鶸色はもう少し胡粉を多めにされよ」

通いの弟子二人も揃ったので、誠三郎は色つけの指図を始めた。

「十代藩主であられた池田慶行公は藩絵師・沖探容先生に学んで絵を描かれ、漢詩もよくする優れた人物であられたが、惜しくも十七歳の若さで世を去られた。絵画を愛する藩の家風は脈々と受け継がれ、御用絵師を勤める家筋だけでなく、高い画力を認められた者は出自を問わず絵師として抱えられてきたのだ。……因幡画壇の祖であられる土方稲嶺先生は藩士の次子でいったんは他家の養子となったものの、絵師を志して江戸や京で絵を学び続け、五十代でようやっと藩絵師として召し抱えられたのだ。精進を続けておれば、いづれ道は開けることよのう」

師の小畑稲升が機嫌のよい時に語る代々の藩絵師の逸話を、弟子らはすでにそらんじていた。稲升自身は土方稲嶺の第一の弟子、黒田稲皐の門下であった。絵師となる前に浪人だった時期もあり、苦労話の種は尽きない。

稲升は弟子らで彩色まで仕上げた下絵を時をかけて眺め、二色ほど手直しした。絵を調べる眼光は鋭く動きは敏捷である。齢五十を過ぎてさらに精悍さが増していた。

色を直した後、師は満足気に頷き顎髭を撫で、納得の出来であると言った。片付けを終えると、皆に褒美の金包みが配られた。絵師見習いは修行中のため給銀などない。師の仕事を手伝うのみだか、稀に褒美と称する銭を受け取ることもあった。

久々に画業の報酬を懐に入れた誠三郎は、師の役宅を出て智頭往来の二階町へと足を向けた。絵の具も欲しいが、生薬問屋の岩見屋で三心五臓圓を買うことにした。三心五臓圓は岩見屋家伝の滋養強壮薬で、倉敷や松江にまで知れ渡る良薬である。

離れの怪我人に飲ませてやりたい。女がすでにおらねば、長年伏せっている母に飲ませればよい。母は五臓圓を飲むと顔色が冴えて起き上がれる時期もあったが、このところは飲んでもさして効き目はない。離れにいる若い女が飲めば、見る間に気力が充ちて屋敷を去ろうとするだろう。せめて一枚の絵を描きあげるまで離れに居て欲しいと言ったら、どのような顔で応えるだろうか。

霙混じりの雨が、菅笠を叩きつけてきた。誠三郎はぬかるむ足下に泥跳ねを上げ、小走りで智頭往来を進んだ。

買い上げた三心五臓圓を懐に入れ、大榎町の屋敷へ帰る。誠三郎は母屋には目もくれず、裏庭を抜けて離れの濡れ縁に駆け寄った。障子に手をかける前に、中の気配に耳を澄ませる。あの娘はもうおらぬはず、そう言い聞かせて息を整え、障子を一気に引き開けた。

中野は青谷の百姓の生まれで、誠三郎より五つ年下である。技量が抜きん出ているということで、絵師見習い四年目にして師の屋敷に住み込みを許されている。風采が上がらぬ男だったが、絵の技量と共に貫禄もついて誠三郎を侮った態度にでることもある。見習い筆頭の座を中野に取って代わられる日も、そう遠くはない。

差し込んでいた日が翳り、火鉢で温めなければ指がかじかむ。

「今朝も冷えますな。大坂では大層な火事がようやく鎮火したようで。こたびは百五十町も焼けたと聞きますし、なにかと今年は騒がしい年ですが」

「絵師は世情に惑わされず、ひたすら画道を究めるのみよ」

誠三郎の言葉にかぶせて、中野は話し続ける。

「江戸や大坂には、風聞を伝える錦絵や瓦版の挿絵を描くことを専らにする町絵師がおりますから、この火事も、すぐさま瓦版が刷られることでしょうな。見てみたいものです」

「江戸や上方へ行きたいのか? このところ物騒極まるから、剣を帯びておらんと命を落とすやもしれんぞ」

中野が鼻で笑うので、誠三郎は声を張り上げた。

「城や寺社の襖や杉戸、座敷を飾る屏風や掛け軸に花鳥風月を丹念に描くこと、そこにお抱え絵師は専念せねばならんのだ、そう師は言われておる。世事風俗を描くのは、町絵師のやること……」

だが、と誠三郎は口ごもる。

昨晩会った根本幽峨は江戸で町絵師と付き合いがあり、学ぶところが多かったと言っている。そもそも根本は町人から藩絵師となった。絵師として卓越した才があれば、藩絵師にお抱えになろうが、町絵師として絵を商おうが、絵師という生業になんら変わりはないのでは、との惑いが胸を過る。藩士の子として生まれ育った誠三郎は、御用絵師を目指すべしという呪縛から逃れられないでいた。

江戸か――。

誠三郎は岩絵の具を溶かす作業に取りかかりながら、思いに耽っていた。

二十歳を迎えた頃は、江戸で絵の修行がしたくてならなかった。誠三郎の描く絵を気に入って江戸行きを後押ししてくれた父が卒中で倒れ、旅立ちは先延べとなった。父は寝たきりとなり、兄が家督を継いで嫁を迎えた。父が世を去った後、続いて母が寝付いてしまった。家内の目まぐるしい変化の中、江戸行きを願い出る余裕のないままに十年の歳月が流れていた。

あの頃なんとしても江戸に飛び出しておれば、見聞を広めて画技を磨き上げ、絵師として大きく道が開けていたかもしれない。江戸行きは帰藩してお抱え絵師となる目途が立っておらねば難しいと言われてきたが、米村の家を出て町絵師として藩に願い出て手形を受け取り江戸へ行くという手立てもあったのだ。

今や城内は二十士の処遇について、藩きっての若手勤皇志士を生かしていずれ重く登用すべきだ、いや徒党を組んで重臣を斬殺する所業許すまじく斬首すべし、と二派に分かれて沸き立っている。新たな御用絵師の推挙など誰も念頭に置いてない。年が明けて三十路を迎える誠三郎は、米村家を出て独り立ちすべき岐路にきていた。

「今日の絵の具の調合ですが、鶸色と緑青はこの色合いでよろしいでしょうか」

「うむ、鶸色はもう少し胡粉を多めにされよ」

通いの弟子二人も揃ったので、誠三郎は色つけの指図を始めた。

「十代藩主であられた池田慶行公は藩絵師・沖探容先生に学んで絵を描かれ、漢詩もよくする優れた人物であられたが、惜しくも十七歳の若さで世を去られた。絵画を愛する藩の家風は脈々と受け継がれ、御用絵師を勤める家筋だけでなく、高い画力を認められた者は出自を問わず絵師として抱えられてきたのだ。……因幡画壇の祖であられる土方稲嶺先生は藩士の次子でいったんは他家の養子となったものの、絵師を志して江戸や京で絵を学び続け、五十代でようやっと藩絵師として召し抱えられたのだ。精進を続けておれば、いづれ道は開けることよのう」

師の小畑稲升が機嫌のよい時に語る代々の藩絵師の逸話を、弟子らはすでにそらんじていた。稲升自身は土方稲嶺の第一の弟子、黒田稲皐の門下であった。絵師となる前に浪人だった時期もあり、苦労話の種は尽きない。

稲升は弟子らで彩色まで仕上げた下絵を時をかけて眺め、二色ほど手直しした。絵を調べる眼光は鋭く動きは敏捷である。齢五十を過ぎてさらに精悍さが増していた。

色を直した後、師は満足気に頷き顎髭を撫で、納得の出来であると言った。片付けを終えると、皆に褒美の金包みが配られた。絵師見習いは修行中のため給銀などない。師の仕事を手伝うのみだか、稀に褒美と称する銭を受け取ることもあった。

久々に画業の報酬を懐に入れた誠三郎は、師の役宅を出て智頭往来の二階町へと足を向けた。絵の具も欲しいが、生薬問屋の岩見屋で三心五臓圓を買うことにした。三心五臓圓は岩見屋家伝の滋養強壮薬で、倉敷や松江にまで知れ渡る良薬である。

離れの怪我人に飲ませてやりたい。女がすでにおらねば、長年伏せっている母に飲ませればよい。母は五臓圓を飲むと顔色が冴えて起き上がれる時期もあったが、このところは飲んでもさして効き目はない。離れにいる若い女が飲めば、見る間に気力が充ちて屋敷を去ろうとするだろう。せめて一枚の絵を描きあげるまで離れに居て欲しいと言ったら、どのような顔で応えるだろうか。

霙混じりの雨が、菅笠を叩きつけてきた。誠三郎はぬかるむ足下に泥跳ねを上げ、小走りで智頭往来を進んだ。

買い上げた三心五臓圓を懐に入れ、大榎町の屋敷へ帰る。誠三郎は母屋には目もくれず、裏庭を抜けて離れの濡れ縁に駆け寄った。障子に手をかける前に、中の気配に耳を澄ませる。あの娘はもうおらぬはず、そう言い聞かせて息を整え、障子を一気に引き開けた。

21

お気に入りに追加

5

あなたにおすすめの小説

水滸拾遺伝~飛燕の脚 青龍の眼~

天 蒸籠

歴史・時代

中国は北宋時代、梁山泊から野に下った少林拳の名手「浪子」燕青は、薊州の山中で偶然少女道士の「祝四娘」と出会い、彼女ら二仙山の道士たちの護衛をすることになる。二人はさまざまなトラブルに遭いながら、青州観山寺に巣くう魔物その他、弱きを助け悪きを挫く旅を続ける。

独裁者・武田信玄

いずもカリーシ

歴史・時代

国を、民を守るために、武田信玄は独裁者を目指す。

独裁国家が民主国家を数で上回っている現代だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。

【第壱章 独裁者への階段】 純粋に国を、民を憂う思いが、粛清の嵐を巻き起こす

【第弐章 川中島合戦】 甲斐の虎と越後の龍、激突す

【第参章 戦争の黒幕】 京の都が、二人の英雄を不倶戴天の敵と成す

【第四章 織田信長の愛娘】 清廉潔白な人々が、武器商人への憎悪を燃やす

【最終章 西上作戦】 武田家を滅ぼす策略に抗うべく、信長と家康打倒を決断す

この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。

(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です))

永き夜の遠の睡りの皆目醒め

七瀬京

歴史・時代

近藤勇の『首』が消えた……。

新撰組の局長として名を馳せた近藤勇は板橋で罪人として処刑されてから、その首を晒された。

しかし、その首が、ある日忽然と消えたのだった……。

近藤の『首』を巡り、過去と栄光と男たちの愛憎が交錯する。

首はどこにあるのか。

そして激動の時代、男たちはどこへ向かうのか……。

※男性同士の恋愛表現がありますので苦手な方はご注意下さい

剣客居酒屋 草間の陰

松 勇

歴史・時代

酒と肴と剣と闇

江戸情緒を添えて

江戸は本所にある居酒屋『草間』。

美味い肴が食えるということで有名なこの店の主人は、絶世の色男にして、無双の剣客でもある。

自分のことをほとんど話さないこの男、冬吉には実は隠された壮絶な過去があった。

多くの江戸の人々と関わり、その舌を満足させながら、剣の腕でも人々を救う。

その慌し日々の中で、己の過去と江戸の闇に巣食う者たちとの浅からぬ因縁に気付いていく。

店の奉公人や常連客と共に江戸を救う、包丁人にして剣客、冬吉の物語。

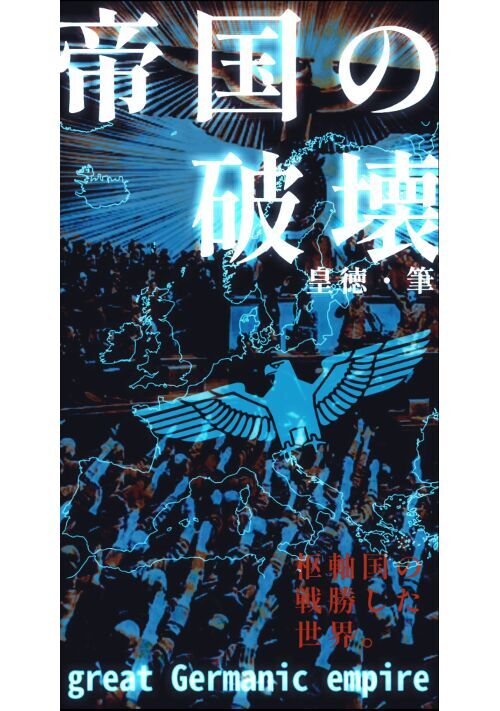

『帝国の破壊』−枢軸国の戦勝した世界−

皇徳❀twitter

歴史・時代

この世界の欧州は、支配者大ゲルマン帝国[戦勝国ナチスドイツ]が支配しており欧州は闇と包まれていた。

二人の特殊工作員[スパイ]は大ゲルマン帝国総統アドルフ・ヒトラーの暗殺を実行する。

世界はあるべき姿へ戻される 第二次世界大戦if戦記

颯野秋乃

歴史・時代

1929年に起きた、世界を巻き込んだ大恐慌。世界の大国たちはそれからの脱却を目指し、躍起になっていた。第一次世界大戦の敗戦国となったドイツ第三帝国は多額の賠償金に加えて襲いかかる恐慌に国の存続の危機に陥っていた。援助の約束をしたアメリカは恐慌を理由に賠償金の支援を破棄。フランスは、自らを救うために支払いの延期は認めない姿勢を貫く。

ドイツ第三帝国は自らの存続のために、世界に隠しながら軍備の拡張に奔走することになる。

また、極東の国大日本帝国。関係の悪化の一途を辿る日米関係によって受ける経済的打撃に苦しんでいた。

その解決法として提案された大東亜共栄圏。東南アジア諸国及び中国を含めた大経済圏、生存圏の構築に力を注ごうとしていた。

この小説は、ドイツ第三帝国と大日本帝国の2視点で進んでいく。現代では有り得なかった様々なイフが含まれる。それを楽しんで貰えたらと思う。

またこの小説はいかなる思想を賛美、賞賛するものでは無い。

この小説は現代とは似て非なるもの。登場人物は史実には沿わないので悪しからず…

大日本帝国視点は都合上休止中です。気分により再開するらもしれません。

【重要】

不定期更新。超絶不定期更新です。

蘭癖高家

八島唯

歴史・時代

一八世紀末、日本では浅間山が大噴火をおこし天明の大飢饉が発生する。当時の権力者田沼意次は一〇代将軍家治の急死とともに失脚し、その後松平定信が老中首座に就任する。

遠く離れたフランスでは革命の意気が揚がる。ロシアは積極的に蝦夷地への進出を進めており、遠くない未来ヨーロッパの船が日本にやってくることが予想された。

時ここに至り、老中松平定信は消極的であるとはいえ、外国への備えを画策する。

大権現家康公の秘中の秘、後に『蘭癖高家』と呼ばれる旗本を登用することを――

※挿絵はAI作成です。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる