6 / 36

1章

3.離れの怪我人①

しおりを挟む

雨戸の隙間から青白い朝の光が射し込んでいる。

誠三郎は炬燵布団に首まで潜っていた。江崎町の師の役宅で襖絵の色つけがある日だと思い出し、ようよう起き出す。

雨戸を開けると、下男の徳二が鶏に餌をやっていた。ずくずくと霜を踏む音がする。

「朝からご苦労」

「坊ちゃん、今朝は早うございますな」

「江崎町に出る日だ。すぐに飯を頼む」

「台所に言うときます」

母屋の様子を眺める。台所は煮炊きの音がしているが、座敷の雨戸は開いていない。寒気が部屋に入らぬよう慌てて障子を閉めた。

火鉢の炭は燃えつきたが、部屋には仄かな温もりが残っている。女の傍に屈み込んで、容態を確かめた。顔は頬の赤味がなくなり、心地良さ気に見える。昨晩は熱の介抱をしたが、足の傷は山中で止血して泥を拭ったのみであった。

夜着の裾をめくり足首の辺りを調べる。踝の擦り傷の周りが腫れており捻挫しているようだが、さしたることはない。行李の中で見つけた藍染の手拭いを濡らし、傷口に付着した汚れを拭き取った。藍には解毒の作用がある。生地の乾いたところを裂いて、腫れた傷に巻きつけた。

「い、痛い、なにをする!」

布の巻き方がきつかったのか、女が声をあげた。

「お静かに、傷の手当をしておるのです。踝は、やはり痛みますか?」

「だれぞ、ここは一体? ……何も覚えておらぬ」

ぐらつきながら身を起こした娘は、こめかみを両手で押さえる。

「そなたは、稲葉山で倒れておられたのだ。余計なことかと思ったが、時雨模様の山中で怪我した女子一人をそのままにしておけず、わが屋敷に背負って帰った次第である。それがしは米村家の次男、部屋住みの身の上につき、そなたがこの離れにおることは、母屋の者に知られたくないのです、お静かに願います。昨夜は熱でうなされておられたが、ご加減はいかがかな?」

「ああ、節々が痛みますな、熱はないようですが。昨日は確か……、稲葉山、そうでしたか。音をたてぬようには、気をつけましょう」

そう言いながら女は衿元を調えて素早く壁際に目を走らせ、刀掛けにある己の脇差を確かめている。油断なく光る眸には力が籠もっており、熱は下がったようだが、声はひどく嗄れていた。

「飯を台所から運んでまいる。しばし待たれよ」

襖の手前で耳を澄ませてから、廊下に出た。母と兄の部屋の前で、挨拶と早出することを告げた、母の登紀からは例のごとく返事はない。まだ休んでいた兄からは、ああ、おはよう、とだけ返された。隣の居間では、姪たちが起きだす気配である。

誠三郎は台所で茶碗に飯を二杯分固めて盛り上げ、青菜の煮つけなども多めによそった。水屋箪笥から女の分の箸と茶碗などを取り出し、袂に放り込む。

兄嫁の花江が台所に入ってきた。朝から丸髷にはきっちり櫛目が通り、一筋の乱れ毛もない。兄の帰りは遅かったであろうに、穏やかな笑みを浮かべている。誠三郎の抱えている箱膳に、花江は目を走らせた。

「なんとまあ、よくお食べなさること」

「今日は絵師見習いの役がござるゆえに、急ぎます」

誠三郎は急ぐ振りをして台所を出た。居間の襖が開いて、廊下に寝巻のままの姪が二人、飛び出してきた。

「ねえ、おじ様、お手伝いしましょうか」

「一緒にご飯、食べましょう」

「なりませんぞ、母上に怒られます。夕刻にでも、菓子のお相手をいたそう」

箱膳に手をかけようとする姪たちを振り切って、離れに戻った。

女は乾いた自身の着物に誠三郎の羽織を着込み、炬燵の前に威儀を正して座っていた。夜着や縮緬の袷は畳まれて、文机の傍らに重ねられていた。

「昨夜は熱にうなされておられたが、もう気分はよろしいか」

「お陰さまで治ったようです」

そう言って羽織を脱いで返そうとしてきたが、唇には血の気がないので着ておくようにと突き返した。

箱膳を据えて二人で向き合って座ると、女は一礼して箸をとった。山盛りの飯を半分、茶碗に分けて盛ってやれば、豪快に飯を頬張る。口の周りにいくつも飯粒をつけたまま、味噌汁を勢いよく流し込んだ。時折指先で汚れた唇の端を拭っている。行儀が悪いが、気品はある。

頭の天辺を元結で縛り上げて髷を結わぬ勇ましい姿に、なりふり構わぬ食べっぷりは、まさに元服したての若武者であった。見ていると、細い指先が操る箸遣いは器用でしなやかである。それで品があるのかと、誠三郎は吹き出しそうになった。

箱膳を片付けると、誠三郎は身支度をしながら行李の中を探った。いくらか見栄えのする綿入れを見つけて、女に差し出す。

「男物であるが、これに着替えられよ。もし、家の者がここに入ってきたら、それがしの絵師仲間であると言うのだ。これを着ておれば、男に見えぬこともあるまい。ここにおる間は、男になりきってもらいたい」

男になれと言われて怒るかと思ったが、眉根を寄せた女は大人しく頭を下げ黙って着物を受け取った。

「では、出かけてまいる。それがしは、藩絵師見習いであってな。できれば帰ってから、そなたを絵に描きたいと思っておる。ま、気分がよくなって急ぎの用などあれば、構わずここを去られたらよい」

誠三郎は女の顔を、最後かもしれぬと眺めた。渋い柄目の着物を着ているのが、かえって娘の初々しさを引き立てている。唇を噛みしめてこちらを見返す眼差しに、年増の媚びは感じられない。ふっくらとして肌理の細かい白膚は、釣り気味の眸が煌めいて映えた。絵心を掻き立てる娘だが、帰ってきたら立ち去っているだろう。

半ば諦めて誠三郎は大小の刀を腰に差し、濡れ縁へ踏み出した。

誠三郎は炬燵布団に首まで潜っていた。江崎町の師の役宅で襖絵の色つけがある日だと思い出し、ようよう起き出す。

雨戸を開けると、下男の徳二が鶏に餌をやっていた。ずくずくと霜を踏む音がする。

「朝からご苦労」

「坊ちゃん、今朝は早うございますな」

「江崎町に出る日だ。すぐに飯を頼む」

「台所に言うときます」

母屋の様子を眺める。台所は煮炊きの音がしているが、座敷の雨戸は開いていない。寒気が部屋に入らぬよう慌てて障子を閉めた。

火鉢の炭は燃えつきたが、部屋には仄かな温もりが残っている。女の傍に屈み込んで、容態を確かめた。顔は頬の赤味がなくなり、心地良さ気に見える。昨晩は熱の介抱をしたが、足の傷は山中で止血して泥を拭ったのみであった。

夜着の裾をめくり足首の辺りを調べる。踝の擦り傷の周りが腫れており捻挫しているようだが、さしたることはない。行李の中で見つけた藍染の手拭いを濡らし、傷口に付着した汚れを拭き取った。藍には解毒の作用がある。生地の乾いたところを裂いて、腫れた傷に巻きつけた。

「い、痛い、なにをする!」

布の巻き方がきつかったのか、女が声をあげた。

「お静かに、傷の手当をしておるのです。踝は、やはり痛みますか?」

「だれぞ、ここは一体? ……何も覚えておらぬ」

ぐらつきながら身を起こした娘は、こめかみを両手で押さえる。

「そなたは、稲葉山で倒れておられたのだ。余計なことかと思ったが、時雨模様の山中で怪我した女子一人をそのままにしておけず、わが屋敷に背負って帰った次第である。それがしは米村家の次男、部屋住みの身の上につき、そなたがこの離れにおることは、母屋の者に知られたくないのです、お静かに願います。昨夜は熱でうなされておられたが、ご加減はいかがかな?」

「ああ、節々が痛みますな、熱はないようですが。昨日は確か……、稲葉山、そうでしたか。音をたてぬようには、気をつけましょう」

そう言いながら女は衿元を調えて素早く壁際に目を走らせ、刀掛けにある己の脇差を確かめている。油断なく光る眸には力が籠もっており、熱は下がったようだが、声はひどく嗄れていた。

「飯を台所から運んでまいる。しばし待たれよ」

襖の手前で耳を澄ませてから、廊下に出た。母と兄の部屋の前で、挨拶と早出することを告げた、母の登紀からは例のごとく返事はない。まだ休んでいた兄からは、ああ、おはよう、とだけ返された。隣の居間では、姪たちが起きだす気配である。

誠三郎は台所で茶碗に飯を二杯分固めて盛り上げ、青菜の煮つけなども多めによそった。水屋箪笥から女の分の箸と茶碗などを取り出し、袂に放り込む。

兄嫁の花江が台所に入ってきた。朝から丸髷にはきっちり櫛目が通り、一筋の乱れ毛もない。兄の帰りは遅かったであろうに、穏やかな笑みを浮かべている。誠三郎の抱えている箱膳に、花江は目を走らせた。

「なんとまあ、よくお食べなさること」

「今日は絵師見習いの役がござるゆえに、急ぎます」

誠三郎は急ぐ振りをして台所を出た。居間の襖が開いて、廊下に寝巻のままの姪が二人、飛び出してきた。

「ねえ、おじ様、お手伝いしましょうか」

「一緒にご飯、食べましょう」

「なりませんぞ、母上に怒られます。夕刻にでも、菓子のお相手をいたそう」

箱膳に手をかけようとする姪たちを振り切って、離れに戻った。

女は乾いた自身の着物に誠三郎の羽織を着込み、炬燵の前に威儀を正して座っていた。夜着や縮緬の袷は畳まれて、文机の傍らに重ねられていた。

「昨夜は熱にうなされておられたが、もう気分はよろしいか」

「お陰さまで治ったようです」

そう言って羽織を脱いで返そうとしてきたが、唇には血の気がないので着ておくようにと突き返した。

箱膳を据えて二人で向き合って座ると、女は一礼して箸をとった。山盛りの飯を半分、茶碗に分けて盛ってやれば、豪快に飯を頬張る。口の周りにいくつも飯粒をつけたまま、味噌汁を勢いよく流し込んだ。時折指先で汚れた唇の端を拭っている。行儀が悪いが、気品はある。

頭の天辺を元結で縛り上げて髷を結わぬ勇ましい姿に、なりふり構わぬ食べっぷりは、まさに元服したての若武者であった。見ていると、細い指先が操る箸遣いは器用でしなやかである。それで品があるのかと、誠三郎は吹き出しそうになった。

箱膳を片付けると、誠三郎は身支度をしながら行李の中を探った。いくらか見栄えのする綿入れを見つけて、女に差し出す。

「男物であるが、これに着替えられよ。もし、家の者がここに入ってきたら、それがしの絵師仲間であると言うのだ。これを着ておれば、男に見えぬこともあるまい。ここにおる間は、男になりきってもらいたい」

男になれと言われて怒るかと思ったが、眉根を寄せた女は大人しく頭を下げ黙って着物を受け取った。

「では、出かけてまいる。それがしは、藩絵師見習いであってな。できれば帰ってから、そなたを絵に描きたいと思っておる。ま、気分がよくなって急ぎの用などあれば、構わずここを去られたらよい」

誠三郎は女の顔を、最後かもしれぬと眺めた。渋い柄目の着物を着ているのが、かえって娘の初々しさを引き立てている。唇を噛みしめてこちらを見返す眼差しに、年増の媚びは感じられない。ふっくらとして肌理の細かい白膚は、釣り気味の眸が煌めいて映えた。絵心を掻き立てる娘だが、帰ってきたら立ち去っているだろう。

半ば諦めて誠三郎は大小の刀を腰に差し、濡れ縁へ踏み出した。

21

お気に入りに追加

5

あなたにおすすめの小説

水滸拾遺伝~飛燕の脚 青龍の眼~

天 蒸籠

歴史・時代

中国は北宋時代、梁山泊から野に下った少林拳の名手「浪子」燕青は、薊州の山中で偶然少女道士の「祝四娘」と出会い、彼女ら二仙山の道士たちの護衛をすることになる。二人はさまざまなトラブルに遭いながら、青州観山寺に巣くう魔物その他、弱きを助け悪きを挫く旅を続ける。

独裁者・武田信玄

いずもカリーシ

歴史・時代

国を、民を守るために、武田信玄は独裁者を目指す。

独裁国家が民主国家を数で上回っている現代だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。

【第壱章 独裁者への階段】 純粋に国を、民を憂う思いが、粛清の嵐を巻き起こす

【第弐章 川中島合戦】 甲斐の虎と越後の龍、激突す

【第参章 戦争の黒幕】 京の都が、二人の英雄を不倶戴天の敵と成す

【第四章 織田信長の愛娘】 清廉潔白な人々が、武器商人への憎悪を燃やす

【最終章 西上作戦】 武田家を滅ぼす策略に抗うべく、信長と家康打倒を決断す

この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。

(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です))

永き夜の遠の睡りの皆目醒め

七瀬京

歴史・時代

近藤勇の『首』が消えた……。

新撰組の局長として名を馳せた近藤勇は板橋で罪人として処刑されてから、その首を晒された。

しかし、その首が、ある日忽然と消えたのだった……。

近藤の『首』を巡り、過去と栄光と男たちの愛憎が交錯する。

首はどこにあるのか。

そして激動の時代、男たちはどこへ向かうのか……。

※男性同士の恋愛表現がありますので苦手な方はご注意下さい

剣客居酒屋 草間の陰

松 勇

歴史・時代

酒と肴と剣と闇

江戸情緒を添えて

江戸は本所にある居酒屋『草間』。

美味い肴が食えるということで有名なこの店の主人は、絶世の色男にして、無双の剣客でもある。

自分のことをほとんど話さないこの男、冬吉には実は隠された壮絶な過去があった。

多くの江戸の人々と関わり、その舌を満足させながら、剣の腕でも人々を救う。

その慌し日々の中で、己の過去と江戸の闇に巣食う者たちとの浅からぬ因縁に気付いていく。

店の奉公人や常連客と共に江戸を救う、包丁人にして剣客、冬吉の物語。

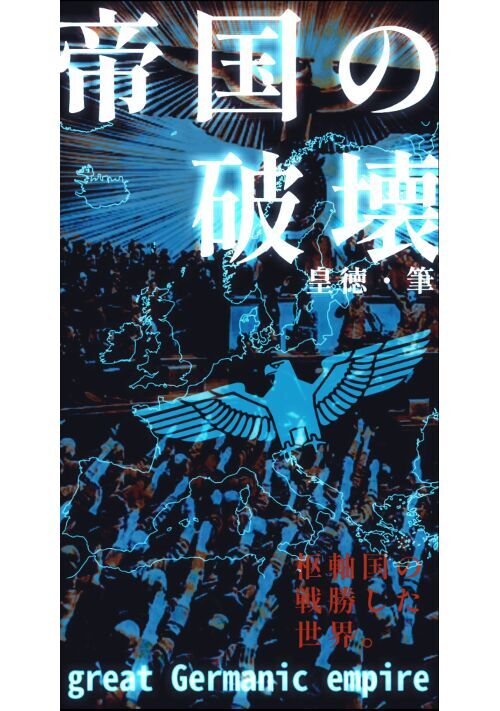

『帝国の破壊』−枢軸国の戦勝した世界−

皇徳❀twitter

歴史・時代

この世界の欧州は、支配者大ゲルマン帝国[戦勝国ナチスドイツ]が支配しており欧州は闇と包まれていた。

二人の特殊工作員[スパイ]は大ゲルマン帝国総統アドルフ・ヒトラーの暗殺を実行する。

世界はあるべき姿へ戻される 第二次世界大戦if戦記

颯野秋乃

歴史・時代

1929年に起きた、世界を巻き込んだ大恐慌。世界の大国たちはそれからの脱却を目指し、躍起になっていた。第一次世界大戦の敗戦国となったドイツ第三帝国は多額の賠償金に加えて襲いかかる恐慌に国の存続の危機に陥っていた。援助の約束をしたアメリカは恐慌を理由に賠償金の支援を破棄。フランスは、自らを救うために支払いの延期は認めない姿勢を貫く。

ドイツ第三帝国は自らの存続のために、世界に隠しながら軍備の拡張に奔走することになる。

また、極東の国大日本帝国。関係の悪化の一途を辿る日米関係によって受ける経済的打撃に苦しんでいた。

その解決法として提案された大東亜共栄圏。東南アジア諸国及び中国を含めた大経済圏、生存圏の構築に力を注ごうとしていた。

この小説は、ドイツ第三帝国と大日本帝国の2視点で進んでいく。現代では有り得なかった様々なイフが含まれる。それを楽しんで貰えたらと思う。

またこの小説はいかなる思想を賛美、賞賛するものでは無い。

この小説は現代とは似て非なるもの。登場人物は史実には沿わないので悪しからず…

大日本帝国視点は都合上休止中です。気分により再開するらもしれません。

【重要】

不定期更新。超絶不定期更新です。

蘭癖高家

八島唯

歴史・時代

一八世紀末、日本では浅間山が大噴火をおこし天明の大飢饉が発生する。当時の権力者田沼意次は一〇代将軍家治の急死とともに失脚し、その後松平定信が老中首座に就任する。

遠く離れたフランスでは革命の意気が揚がる。ロシアは積極的に蝦夷地への進出を進めており、遠くない未来ヨーロッパの船が日本にやってくることが予想された。

時ここに至り、老中松平定信は消極的であるとはいえ、外国への備えを画策する。

大権現家康公の秘中の秘、後に『蘭癖高家』と呼ばれる旗本を登用することを――

※挿絵はAI作成です。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる