42 / 100

第二章 台風の目

二十三

しおりを挟む

枯山水の石庭は恐れ多くも雄大なる霊峰・富士を借景としていた。面している大広間からはガヤガヤとした賑わいが聞こえてくる。酔いから生じたに違いない喧騒がさほど煩わしさを感じさせないのは、昨夜、滾々と降り積もった雪がその雑音を覆っている所為だろうか、はたまたこの朴訥にして荘厳とも言える古めかしい寝殿造から発せられる佇まいのなせる業なのだろうか。

駿府・今川館。天文二十三年(一五五四年)正月、今川義元は館に家臣を召し集め、謹賀新年の催しを開いていた。領国の前線で城代を務める一部の将たちを除き、譜代・外様の区別なく、多くの者らが義元に拝謁しに登城していた。

今川に臣従して日が浅い者らにとってはとりわけ重大な日であった。義元に気に入られるかどうかが、自家の隆盛を左右するからだ。

そうした彼らのうち、気の弱い者の心中は穏やかではなかった。昂った緊張を上手く飲み込めずに不安に苛まれていた彼らは、周りを絶えずキョロキョロと見まわし、そして、妬み嫉みの類を互いに吐き出し合って緊張を紛らわした。虚しい世の常の一つに過ぎないが、この場に限っては、それは明確なただ一人の少年に注がれていた。

「おい、あれよ。三河のお坊ちゃんだぜ」

「ずいぶんお館さまの覚えがめでたいらしい」

人質の身でながら、まるで一門衆であるかのように厚い待遇を受けていた松平竹千代である。

天文十九年(一五四八年)の暮れ、尾張より織田信広との人質交換によって駿府へ連れられてから、およそ丸四年が経過していた。齢十一歳。

「父に尾張へ売り渡された若君だ」

「なるほど、それはさぞ同情を誘うものだ」

憎まれ口は常に竹千代の耳に入るように囁かれた。

竹千代はしばらく何の反応も示さないでいたが、

「お館さまのご寝所のお相手をしているのやもしれんぞ」

と言う声を聞くに至ってすっくと立ち上がり、そして、振り返って陰口の方を見た。

それまで怒る様子など毛ほどもなかったから、陰口を叩いていた者らは、瞬間、僅かに狼狽えたが、しかし、所詮は竹千代がただの少年であることを思い返すと、すぐさま嘲るように鼻で笑って、自らに虚勢を張り直した。

「……どうかされましたかな。松平の、」

一人が威圧するように声をかける。

竹千代はそれには答えない。代わりにくるりと彼らに背を向け、庭先の縁へと歩いて行く。

『逃げたか。ひよわな小童めが』

卑小な彼らの心は無事に満たされたかに見えた。が、しかし――

トトトトトッ……という小さな音を、彼らははじめに聞いた。それから、竹千代のからだの向こう側小さな湯気が立ち上るのを見た。音は小さいながらも徐々に勢いを増していた。それは、何か水が地面に打ちつけられるような、音。

「あっ! し、小便ッ?」

彼らのうちの一人が気付いたのとほぼ同時に、竹千代は再び首だけ振り向いた。それから、尿が板縁にかからないように気を付けながら、少しだけからだを横向きに傾け、さらに小便の出る角度を上に向けてみせた。皆にその軌道がよく見えるようにしてやったのである。

小便は川のせせらぎのような音を立てながらきれいな山なりの弧を描き、ついには小さな虹までかかった。

あまりのことにそれを見た者らは呆然とするばかり。やがてその場に居合わせた他の者たちも竹千代の奇行に気がつき一時は騒然としかけたが、あえて竹千代を叱りつける者などいなかった。彼をよく知る者、つまりは駿河に居住している義元に近しい者たちにとっては、松平竹千代が理由なく無礼を働く人となりでないことを知悉していたからだ。

「あまり、ひとをからかうものではありませんぞ」

ただ一人、静かに苦言を呈したのは折よくそこへ訪れた一人の老僧であった。祝賀の雰囲気に似つかわしくない漆黒の法衣をまとっている。それはまるで雪の絵を破りとって穴を開けたかのように、厳然とそこに存していた。

顔を、声を、一度も見聞きしたことのない者たちでさえもそれが誰であるかを直覚させられた。そして、沈黙する。この老僧こそが、義元を幼年より側で支え、今なお今川家の軍事や外交を一手に担う、太原崇孚雪斎その人であった。

「こちらへ。お館さまがお呼びです」

――

放たれた矢には一片の誤りもなかったが、しかし、的に突き刺さることはなかった。寸前で、既に突き刺さっていた複数本の矢に直進を阻まれて弾かれてしまったからだ。

「お館さま。竹千代殿をお連れしました」

「竹千代にございます」

雪斎と竹千代は主が矢を射るのを待ち、声をかけた。

「弓は良い。上達の易しいものではないが、今の私の心に曇りのないことをその正否で以て知らせてくれる」

義元は二人を見ることなく語りかけた。

狩衣から左腕を肩脱ぎにして露出した肌はわずかに汗をかいていた。顔は薄化粧を施して絵のように白く、さながら雪に調和するかのようだ。風がそよぐと竹千代はかすかに香が感じた。しかし、それが何という香木から焚き染められたものであるかなどの見当は皆目つかなかった。

「これは言わずもがなであるが、三河は、竹千代、いずれそなたが治めるべき国である。国を治めるそのためには、人の上に立つ者としての器量を備えなけれればならぬ。あまりに貧弱な将であれば軽んじられよう。心胆は常に動じぬよう、鍛錬の必要がある。まるで引き絞られる弦のように動じぬ心よ」

義元は新たに矢を番える。

「だが、こけ脅しは不要である。それが通用するのは愚にもつかぬ低俗な輩に対してのみと、――そう心得よ」

放たれた矢はまたもや的の中央に、しかし、今度は複数の矢を抉るように分け入って進み、最も真ん中に力強く突き刺さった。

「お見事にございます」

「絶え間ない鍛錬にこそ天は力を授け、その天より授かりし力にこそ人々は畏怖し頭を垂れる。そなたがまことの精進を怠らぬ限り、そのような輩は、皆いずれ勝手にそなたの前に跪くであろう」

「精進いたします」

「それは拙僧の役目にございますな」

雪斎はそう言って竹千代に笑いかけるが、

「竹千代よ、この老僧に教えを乞うに際しては、努々、慢心せぬよう心掛けよ。こやつにかかれば大抵の人間は名君となるに決まっているのだ」

「これはご冗談を、」

自嘲とも自慢とも取れる言葉を放って、義元は水を飲んだ。

「蹴菊は得意か? 竹千代」

「あまり、」

「何事も鍛えよ。このように雪が積もらねば教えてやるつもりだったのに。残念な」

「一水四見。雪が降り積もったことにも、きっと我らには未だ計り知れぬ天の恩恵があるのでございましょう」

「たまには禅僧らしいことを言うではないか」

義元は弓掛を雪斎に手渡し肩脱ぎにしていた袖を着直した。

ちょうどその時、縁伝いに近習の小姓がやってきた。大きな桶を両手で抱えている。腕は重さに震えていたが、しかし、表情はそれを悟られまいと気丈に振舞っている。澄ました美男子であった。

小姓は義元の前に跪き、携えてきた桶を差し出した。

「一昨日攻め落とした重原城の城主・山岡伝五郎の首が届けられました」

「大義」

義元はすぐにかぶせ蓋を開けて首を見分したが、

「信元本人ならいざ知らず、家来の顔などわからぬな」

「捕えた敵兵を実検に立ち会わせたと聞き及んでいます。お間違いはないとのことです」

「よろしい。それにしても、冬の首は腐敗がないので良いものだな。ふふ。これも一水四見か」

昨年の暮れより義元は水野信元の家臣・山岡伝五郎の籠る重原城を攻囲し、一昨日ついにこれを落城させた。

「城が落ちるまで後詰はなく城主以下数十名悉く討死と聞いていたが、その後も緒川・刈谷に動きはないか」

「はい。しかし、刈谷城の水野信近は当家へ内応する用意があるとの風聞がございます」

「風聞とはいえ火のないところに煙は立たぬ。しかし、弟は浮足立った様子が見てとれるが兄の方からは何の音沙汰もないか」

「水野信元、……滅ぼすにはあたっては手間を要し、味方とするにあたっては些か癖が強い。まこと厄介な男にございます」

雪斎が義元の心中を現すように言葉を添えた。

「知多のムジナ風情が。城を落とされても態度を変えぬとは強情よ」

「あくまで知多半島は自らが独立して治める、と、そう言いたげですな」

義元は目配せして小姓を下がらせた。

それから、しばらく富士の山を眺めていた。竹千代も自らの視線を主君に重ね合わせたが、義元が何を考えているのかまでは分からなかった。雪斎はそんな二人を見守るように押し黙っている。

「さて、先刻の続きだ、竹千代」

義元は溜息まじりにゆっくりと口を開いた。虚飾のない落ち着き払った声である。

「私は「強者には強者の戦い方がある」とそなたに説いた。では、その強者が二人、三人と現れたらどうか。雌雄を決するために最後の一人まで相争うのも乱世の興であると言えなくもないが、件の弱者から見れば、それこそまさしく隙と呼べるものではないか」

「強者とは、武田、北条にございますか」

「竹千代は察しが良いな。マア、今のところは、武田・北条も強者のうちに含め置いてやるというところだが、我らがもし、これらといがみ合い争いを続けたなら、織田は必ずそれらの国々と連絡のうえで攻め寄せてくることだろう」

かつて織田信秀は三河を攻めとるに際して相模の北条氏康に今川領国の攪乱を依頼する動きを見せたことがあった。

「雪斎」

「ハ。竹千代殿、我らはこの度、駿河・甲斐・相模による三者の盟約を結びまする。既にご承知の通り、一昨年、当家より姫様が武田家へお輿入れなさいました。そして、これはご予定となりますが、本年中には、武田家のご嫡女が北条家へ、北条家のご嫡女が当家へと嫁すことと相成っております。婚姻を獲り結び三家の絆が堅固になりますれば、それぞれが後顧の憂いを断ち、目下の敵との戦いに専念することができましょう」

俗に甲相駿三国同盟と呼ばれるこの名高い軍事同盟を案出し和睦を取り纏めたのも、この太原雪斎である。

「武田は信濃へ、北条は関東へ、それぞれ自らの支配を盤石とするため出兵するであろう。そして、我が今川は」

「尾張の織田、にございますね」

竹千代は獣のようにまっすぐな眼差しを向けた。

「左様。まずは去就を明らかにしない緒川の水野信元を屈服させよう。三河、知多の支配を固めやがて尾張へ侵攻する」

「水野信元は竹千代殿の叔父にあたられますな。お苦しいでしょうが、」

竹千代は雪斎の言葉を遮り、

「乱世の倣いです。苦しくとも、喉元を過ぎれば熱さなど忘れてしまいましょう」

「フフフフ、殊勝。「苦しくない」などと言わぬところが気に入った。私も庶兄を殺して家督に付いた身よ。実態の伴わぬ血縁に縛られる感傷など、覚えているに値しないものだといずれ分かることよ」

竹千代の歯切れの良さに機嫌を良くした義元は、それから、緒川城攻略のための作戦を滔々と雪斎に語り出す。

「刈谷の水野信近に使いを出す。『本来なら緒川城攻めの先陣にを任せるところであるが、兄を攻めるのは辛かろう、とにかく何もせずにじっと動かずにいろ』と。寝返るなどと口先では何とでも言えるが、戦場に信用ならぬ者がいては却ってやりにくい。しかし、緒川城を落とすだけなら、とにかく動かずにいてもらえればそれで事は足りるであろうからな」

「と、言われますと?」

「緒川城には付城を築く。信元は重原城が血祭に上がったのを見ていよう、万事休すと見るや降伏を願い出てくるやもしれぬ。それを許すほどの襟度は持ち合わせているぞ、私も。マア、日和見を決め込むような輩に限って、現実に喉元に刃を突き付けられたとき、真っ先に泡を吹くもの」

「築城の地はいずこに?」

「緒川城の北に、衣ケ浦の東岸へと舟を出す渡場があったであろう、確か臨江寺が取り仕切っている、あの地を何と言ったかな」

「村木ですかな」

「村木、それである。臨江寺を接収し、村木に砦を築く。海上を押さえ刈谷と緒川の連絡を完全に遮断する。海を使えばその後の補給も容易かろう。成す術なく跪く信元の顔が目に浮かぶようだ。どう思うか、雪斎」

「良いお考えかと。ただし、一つだけ気がかりがあるとすれば、」

「ホウ? 申してみよ」

「織田信長……この者がどう動くか、それだけが拙僧にはわかりかねます」

「信長? ふふ。尾張のうつけがノコノコと出てくるとでも言うのか。水野信元を助けに、か? 桜中村、鳴海、笠寺、大高……、これらの砦がこちらの手にある以上、那古野から知多へ至る道など何処にあるか。それでなくとも、信長は国内に数多の敵を抱える身、それは雪斎、お前も存じていよう?」

「あくまでも、可能性の話にございます」

「その昔、『慎重と臆病は似て非なるもの』と私に説いたのはお前だったはずだが、マア良かろう、他ならぬ太原雪斎の意見だ、聞き入れても損はあるまい。村木砦の普請と並行して、半島西岸に城を構える花井一族にも調略をかけておく。「信元を滅ぼした暁には緒川領をいくらかくれてやる」と餌を巻いてやればその気にならぬはずはない。花井の拠る寺本城、藪城を緒川の包囲に加えられたなら、フ、織田など現れる間もなく決着よ。これで満足か、雪斎」

「万事、よろしいかと存じます」

ものの僅かな時間ではあったが、竹千代はその場にただただ圧倒されるばかりだった。

義元が果断な決断を下し、それを雪斎が補って僅かな隙もないように仕上げた。

『これでは、どこの誰であろうとも、あの織田信長であろうとも太刀打ちできるわけがない』

そう思わせるに十分な、まさに一線で戦い続けてきた武士同士の言葉の応酬だった。

――

同年一月上旬頃、今川軍は重原城から出兵、衣ケ浦を渡って村木に砦を築いた。砦の普請が進むに連れ知多半島一帯の今川優勢を確信した寺本城・藪城の花井一族は今川の調略に応じ、恭順の意を示して早々に尾張との道を封鎖してみせた。

村木砦の迅速な普請を目の当たりにし、信元はようやく刈谷城の信近に不審を抱いた。

知多半島から衣ケ浦の海上をもその支配下に置いている水野一族は、もちろん水軍を有していた。本来ならば今川方に砦など築かせる前に、渡海してくる今川勢を刈谷と連携し阻止しなければならない。しかし、どうにも信近からの連絡が鈍間であり、対応は後手後手にまわった。信元が気付いたときにはまるで手の打ちようがなかったのだ。

「思えば信近の奴ァ、重原への後詰にも出る様子がなかった。……まさか今川に付きやがったのか? 馬鹿野郎、本当にやる奴があるかッ」

信元は猪口に注いだ最後の酒をグイと飲み干すとそれを叩きつけて割った。

一見、やけになったかのような城主の暴状だが、しかし、その心底は冷静に彼我の戦力の差を比べて洞察していた。

『それにしても付城とは難儀させやがる。攻め寄せてくるってんなら打って出て敵を追い散らす目もあるが、砦で待ち構えられちゃ打つ手がねェ。切り抜けるにゃ砦を落とすしかねェがそれもできん。兵があんまり少なすぎる』

むしろ、冷静だったからこそ、どうにもならない事態を見通して激昂したのだろう。

信元はガチガチと奥歯を怒りに震えさせていたが、やがて深く呼吸し、息を吐き出しながら呟いた。

「死にたくはねェ。死なねェ、死なねェぞ、俺ァ」

気づいたときには、筆をとっていた。ハチャメチャに書きなぐる。酔いもまわって字はいよいよ拙いが、読めないというほどではない。むしろ生死を彷徨うギリギリの情念が表現されているかのようだ。宛先は、

「織田信長――」

援軍を求める書状を認めて那古野へ使いを走らせた。

弟の前で「どちらにもつかない」などと大見得を切った手前、どうにも恰好がつかないことを恥じて信元は自嘲した。

「なに、普通なら来やしねェ。来やしねェがね」

この時まで一切は義元の読み通りに進んでいた。

補給の望めない緒川城の落城は時間の問題だった。加えて、那古野城と緒川城の間はすでに今川方の砦によって固く交通を遮断され、尾張国内には信長の寝首をかく機会を狙って舌なめずりしているような者たちが幾多も居た。これらの事実を鑑みれば、直前まで敵味方の旗幟さえ鮮明でなかった水野信元のために信長が援軍などを出すはずなどないのだ。

そう、信元が口にした通り信長が「普通」の判断を下す将であったなら。

駿府・今川館。天文二十三年(一五五四年)正月、今川義元は館に家臣を召し集め、謹賀新年の催しを開いていた。領国の前線で城代を務める一部の将たちを除き、譜代・外様の区別なく、多くの者らが義元に拝謁しに登城していた。

今川に臣従して日が浅い者らにとってはとりわけ重大な日であった。義元に気に入られるかどうかが、自家の隆盛を左右するからだ。

そうした彼らのうち、気の弱い者の心中は穏やかではなかった。昂った緊張を上手く飲み込めずに不安に苛まれていた彼らは、周りを絶えずキョロキョロと見まわし、そして、妬み嫉みの類を互いに吐き出し合って緊張を紛らわした。虚しい世の常の一つに過ぎないが、この場に限っては、それは明確なただ一人の少年に注がれていた。

「おい、あれよ。三河のお坊ちゃんだぜ」

「ずいぶんお館さまの覚えがめでたいらしい」

人質の身でながら、まるで一門衆であるかのように厚い待遇を受けていた松平竹千代である。

天文十九年(一五四八年)の暮れ、尾張より織田信広との人質交換によって駿府へ連れられてから、およそ丸四年が経過していた。齢十一歳。

「父に尾張へ売り渡された若君だ」

「なるほど、それはさぞ同情を誘うものだ」

憎まれ口は常に竹千代の耳に入るように囁かれた。

竹千代はしばらく何の反応も示さないでいたが、

「お館さまのご寝所のお相手をしているのやもしれんぞ」

と言う声を聞くに至ってすっくと立ち上がり、そして、振り返って陰口の方を見た。

それまで怒る様子など毛ほどもなかったから、陰口を叩いていた者らは、瞬間、僅かに狼狽えたが、しかし、所詮は竹千代がただの少年であることを思い返すと、すぐさま嘲るように鼻で笑って、自らに虚勢を張り直した。

「……どうかされましたかな。松平の、」

一人が威圧するように声をかける。

竹千代はそれには答えない。代わりにくるりと彼らに背を向け、庭先の縁へと歩いて行く。

『逃げたか。ひよわな小童めが』

卑小な彼らの心は無事に満たされたかに見えた。が、しかし――

トトトトトッ……という小さな音を、彼らははじめに聞いた。それから、竹千代のからだの向こう側小さな湯気が立ち上るのを見た。音は小さいながらも徐々に勢いを増していた。それは、何か水が地面に打ちつけられるような、音。

「あっ! し、小便ッ?」

彼らのうちの一人が気付いたのとほぼ同時に、竹千代は再び首だけ振り向いた。それから、尿が板縁にかからないように気を付けながら、少しだけからだを横向きに傾け、さらに小便の出る角度を上に向けてみせた。皆にその軌道がよく見えるようにしてやったのである。

小便は川のせせらぎのような音を立てながらきれいな山なりの弧を描き、ついには小さな虹までかかった。

あまりのことにそれを見た者らは呆然とするばかり。やがてその場に居合わせた他の者たちも竹千代の奇行に気がつき一時は騒然としかけたが、あえて竹千代を叱りつける者などいなかった。彼をよく知る者、つまりは駿河に居住している義元に近しい者たちにとっては、松平竹千代が理由なく無礼を働く人となりでないことを知悉していたからだ。

「あまり、ひとをからかうものではありませんぞ」

ただ一人、静かに苦言を呈したのは折よくそこへ訪れた一人の老僧であった。祝賀の雰囲気に似つかわしくない漆黒の法衣をまとっている。それはまるで雪の絵を破りとって穴を開けたかのように、厳然とそこに存していた。

顔を、声を、一度も見聞きしたことのない者たちでさえもそれが誰であるかを直覚させられた。そして、沈黙する。この老僧こそが、義元を幼年より側で支え、今なお今川家の軍事や外交を一手に担う、太原崇孚雪斎その人であった。

「こちらへ。お館さまがお呼びです」

――

放たれた矢には一片の誤りもなかったが、しかし、的に突き刺さることはなかった。寸前で、既に突き刺さっていた複数本の矢に直進を阻まれて弾かれてしまったからだ。

「お館さま。竹千代殿をお連れしました」

「竹千代にございます」

雪斎と竹千代は主が矢を射るのを待ち、声をかけた。

「弓は良い。上達の易しいものではないが、今の私の心に曇りのないことをその正否で以て知らせてくれる」

義元は二人を見ることなく語りかけた。

狩衣から左腕を肩脱ぎにして露出した肌はわずかに汗をかいていた。顔は薄化粧を施して絵のように白く、さながら雪に調和するかのようだ。風がそよぐと竹千代はかすかに香が感じた。しかし、それが何という香木から焚き染められたものであるかなどの見当は皆目つかなかった。

「これは言わずもがなであるが、三河は、竹千代、いずれそなたが治めるべき国である。国を治めるそのためには、人の上に立つ者としての器量を備えなけれればならぬ。あまりに貧弱な将であれば軽んじられよう。心胆は常に動じぬよう、鍛錬の必要がある。まるで引き絞られる弦のように動じぬ心よ」

義元は新たに矢を番える。

「だが、こけ脅しは不要である。それが通用するのは愚にもつかぬ低俗な輩に対してのみと、――そう心得よ」

放たれた矢はまたもや的の中央に、しかし、今度は複数の矢を抉るように分け入って進み、最も真ん中に力強く突き刺さった。

「お見事にございます」

「絶え間ない鍛錬にこそ天は力を授け、その天より授かりし力にこそ人々は畏怖し頭を垂れる。そなたがまことの精進を怠らぬ限り、そのような輩は、皆いずれ勝手にそなたの前に跪くであろう」

「精進いたします」

「それは拙僧の役目にございますな」

雪斎はそう言って竹千代に笑いかけるが、

「竹千代よ、この老僧に教えを乞うに際しては、努々、慢心せぬよう心掛けよ。こやつにかかれば大抵の人間は名君となるに決まっているのだ」

「これはご冗談を、」

自嘲とも自慢とも取れる言葉を放って、義元は水を飲んだ。

「蹴菊は得意か? 竹千代」

「あまり、」

「何事も鍛えよ。このように雪が積もらねば教えてやるつもりだったのに。残念な」

「一水四見。雪が降り積もったことにも、きっと我らには未だ計り知れぬ天の恩恵があるのでございましょう」

「たまには禅僧らしいことを言うではないか」

義元は弓掛を雪斎に手渡し肩脱ぎにしていた袖を着直した。

ちょうどその時、縁伝いに近習の小姓がやってきた。大きな桶を両手で抱えている。腕は重さに震えていたが、しかし、表情はそれを悟られまいと気丈に振舞っている。澄ました美男子であった。

小姓は義元の前に跪き、携えてきた桶を差し出した。

「一昨日攻め落とした重原城の城主・山岡伝五郎の首が届けられました」

「大義」

義元はすぐにかぶせ蓋を開けて首を見分したが、

「信元本人ならいざ知らず、家来の顔などわからぬな」

「捕えた敵兵を実検に立ち会わせたと聞き及んでいます。お間違いはないとのことです」

「よろしい。それにしても、冬の首は腐敗がないので良いものだな。ふふ。これも一水四見か」

昨年の暮れより義元は水野信元の家臣・山岡伝五郎の籠る重原城を攻囲し、一昨日ついにこれを落城させた。

「城が落ちるまで後詰はなく城主以下数十名悉く討死と聞いていたが、その後も緒川・刈谷に動きはないか」

「はい。しかし、刈谷城の水野信近は当家へ内応する用意があるとの風聞がございます」

「風聞とはいえ火のないところに煙は立たぬ。しかし、弟は浮足立った様子が見てとれるが兄の方からは何の音沙汰もないか」

「水野信元、……滅ぼすにはあたっては手間を要し、味方とするにあたっては些か癖が強い。まこと厄介な男にございます」

雪斎が義元の心中を現すように言葉を添えた。

「知多のムジナ風情が。城を落とされても態度を変えぬとは強情よ」

「あくまで知多半島は自らが独立して治める、と、そう言いたげですな」

義元は目配せして小姓を下がらせた。

それから、しばらく富士の山を眺めていた。竹千代も自らの視線を主君に重ね合わせたが、義元が何を考えているのかまでは分からなかった。雪斎はそんな二人を見守るように押し黙っている。

「さて、先刻の続きだ、竹千代」

義元は溜息まじりにゆっくりと口を開いた。虚飾のない落ち着き払った声である。

「私は「強者には強者の戦い方がある」とそなたに説いた。では、その強者が二人、三人と現れたらどうか。雌雄を決するために最後の一人まで相争うのも乱世の興であると言えなくもないが、件の弱者から見れば、それこそまさしく隙と呼べるものではないか」

「強者とは、武田、北条にございますか」

「竹千代は察しが良いな。マア、今のところは、武田・北条も強者のうちに含め置いてやるというところだが、我らがもし、これらといがみ合い争いを続けたなら、織田は必ずそれらの国々と連絡のうえで攻め寄せてくることだろう」

かつて織田信秀は三河を攻めとるに際して相模の北条氏康に今川領国の攪乱を依頼する動きを見せたことがあった。

「雪斎」

「ハ。竹千代殿、我らはこの度、駿河・甲斐・相模による三者の盟約を結びまする。既にご承知の通り、一昨年、当家より姫様が武田家へお輿入れなさいました。そして、これはご予定となりますが、本年中には、武田家のご嫡女が北条家へ、北条家のご嫡女が当家へと嫁すことと相成っております。婚姻を獲り結び三家の絆が堅固になりますれば、それぞれが後顧の憂いを断ち、目下の敵との戦いに専念することができましょう」

俗に甲相駿三国同盟と呼ばれるこの名高い軍事同盟を案出し和睦を取り纏めたのも、この太原雪斎である。

「武田は信濃へ、北条は関東へ、それぞれ自らの支配を盤石とするため出兵するであろう。そして、我が今川は」

「尾張の織田、にございますね」

竹千代は獣のようにまっすぐな眼差しを向けた。

「左様。まずは去就を明らかにしない緒川の水野信元を屈服させよう。三河、知多の支配を固めやがて尾張へ侵攻する」

「水野信元は竹千代殿の叔父にあたられますな。お苦しいでしょうが、」

竹千代は雪斎の言葉を遮り、

「乱世の倣いです。苦しくとも、喉元を過ぎれば熱さなど忘れてしまいましょう」

「フフフフ、殊勝。「苦しくない」などと言わぬところが気に入った。私も庶兄を殺して家督に付いた身よ。実態の伴わぬ血縁に縛られる感傷など、覚えているに値しないものだといずれ分かることよ」

竹千代の歯切れの良さに機嫌を良くした義元は、それから、緒川城攻略のための作戦を滔々と雪斎に語り出す。

「刈谷の水野信近に使いを出す。『本来なら緒川城攻めの先陣にを任せるところであるが、兄を攻めるのは辛かろう、とにかく何もせずにじっと動かずにいろ』と。寝返るなどと口先では何とでも言えるが、戦場に信用ならぬ者がいては却ってやりにくい。しかし、緒川城を落とすだけなら、とにかく動かずにいてもらえればそれで事は足りるであろうからな」

「と、言われますと?」

「緒川城には付城を築く。信元は重原城が血祭に上がったのを見ていよう、万事休すと見るや降伏を願い出てくるやもしれぬ。それを許すほどの襟度は持ち合わせているぞ、私も。マア、日和見を決め込むような輩に限って、現実に喉元に刃を突き付けられたとき、真っ先に泡を吹くもの」

「築城の地はいずこに?」

「緒川城の北に、衣ケ浦の東岸へと舟を出す渡場があったであろう、確か臨江寺が取り仕切っている、あの地を何と言ったかな」

「村木ですかな」

「村木、それである。臨江寺を接収し、村木に砦を築く。海上を押さえ刈谷と緒川の連絡を完全に遮断する。海を使えばその後の補給も容易かろう。成す術なく跪く信元の顔が目に浮かぶようだ。どう思うか、雪斎」

「良いお考えかと。ただし、一つだけ気がかりがあるとすれば、」

「ホウ? 申してみよ」

「織田信長……この者がどう動くか、それだけが拙僧にはわかりかねます」

「信長? ふふ。尾張のうつけがノコノコと出てくるとでも言うのか。水野信元を助けに、か? 桜中村、鳴海、笠寺、大高……、これらの砦がこちらの手にある以上、那古野から知多へ至る道など何処にあるか。それでなくとも、信長は国内に数多の敵を抱える身、それは雪斎、お前も存じていよう?」

「あくまでも、可能性の話にございます」

「その昔、『慎重と臆病は似て非なるもの』と私に説いたのはお前だったはずだが、マア良かろう、他ならぬ太原雪斎の意見だ、聞き入れても損はあるまい。村木砦の普請と並行して、半島西岸に城を構える花井一族にも調略をかけておく。「信元を滅ぼした暁には緒川領をいくらかくれてやる」と餌を巻いてやればその気にならぬはずはない。花井の拠る寺本城、藪城を緒川の包囲に加えられたなら、フ、織田など現れる間もなく決着よ。これで満足か、雪斎」

「万事、よろしいかと存じます」

ものの僅かな時間ではあったが、竹千代はその場にただただ圧倒されるばかりだった。

義元が果断な決断を下し、それを雪斎が補って僅かな隙もないように仕上げた。

『これでは、どこの誰であろうとも、あの織田信長であろうとも太刀打ちできるわけがない』

そう思わせるに十分な、まさに一線で戦い続けてきた武士同士の言葉の応酬だった。

――

同年一月上旬頃、今川軍は重原城から出兵、衣ケ浦を渡って村木に砦を築いた。砦の普請が進むに連れ知多半島一帯の今川優勢を確信した寺本城・藪城の花井一族は今川の調略に応じ、恭順の意を示して早々に尾張との道を封鎖してみせた。

村木砦の迅速な普請を目の当たりにし、信元はようやく刈谷城の信近に不審を抱いた。

知多半島から衣ケ浦の海上をもその支配下に置いている水野一族は、もちろん水軍を有していた。本来ならば今川方に砦など築かせる前に、渡海してくる今川勢を刈谷と連携し阻止しなければならない。しかし、どうにも信近からの連絡が鈍間であり、対応は後手後手にまわった。信元が気付いたときにはまるで手の打ちようがなかったのだ。

「思えば信近の奴ァ、重原への後詰にも出る様子がなかった。……まさか今川に付きやがったのか? 馬鹿野郎、本当にやる奴があるかッ」

信元は猪口に注いだ最後の酒をグイと飲み干すとそれを叩きつけて割った。

一見、やけになったかのような城主の暴状だが、しかし、その心底は冷静に彼我の戦力の差を比べて洞察していた。

『それにしても付城とは難儀させやがる。攻め寄せてくるってんなら打って出て敵を追い散らす目もあるが、砦で待ち構えられちゃ打つ手がねェ。切り抜けるにゃ砦を落とすしかねェがそれもできん。兵があんまり少なすぎる』

むしろ、冷静だったからこそ、どうにもならない事態を見通して激昂したのだろう。

信元はガチガチと奥歯を怒りに震えさせていたが、やがて深く呼吸し、息を吐き出しながら呟いた。

「死にたくはねェ。死なねェ、死なねェぞ、俺ァ」

気づいたときには、筆をとっていた。ハチャメチャに書きなぐる。酔いもまわって字はいよいよ拙いが、読めないというほどではない。むしろ生死を彷徨うギリギリの情念が表現されているかのようだ。宛先は、

「織田信長――」

援軍を求める書状を認めて那古野へ使いを走らせた。

弟の前で「どちらにもつかない」などと大見得を切った手前、どうにも恰好がつかないことを恥じて信元は自嘲した。

「なに、普通なら来やしねェ。来やしねェがね」

この時まで一切は義元の読み通りに進んでいた。

補給の望めない緒川城の落城は時間の問題だった。加えて、那古野城と緒川城の間はすでに今川方の砦によって固く交通を遮断され、尾張国内には信長の寝首をかく機会を狙って舌なめずりしているような者たちが幾多も居た。これらの事実を鑑みれば、直前まで敵味方の旗幟さえ鮮明でなかった水野信元のために信長が援軍などを出すはずなどないのだ。

そう、信元が口にした通り信長が「普通」の判断を下す将であったなら。

1

お気に入りに追加

13

あなたにおすすめの小説

陣代『諏訪勝頼』――御旗盾無、御照覧あれ!――

黒鯛の刺身♪

歴史・時代

戦国の巨獣と恐れられた『武田信玄』の実質的後継者である『諏訪勝頼』。

一般には武田勝頼と記されることが多い。

……が、しかし、彼は正統な後継者ではなかった。

信玄の遺言に寄れば、正式な後継者は信玄の孫とあった。

つまり勝頼の子である信勝が後継者であり、勝頼は陣代。

一介の後見人の立場でしかない。

織田信長や徳川家康ら稀代の英雄たちと戦うのに、正式な当主と成れず、一介の後見人として戦わねばならなかった諏訪勝頼。

……これは、そんな悲運の名将のお話である。

【画像引用】……諏訪勝頼・高野山持明院蔵

【注意】……武田贔屓のお話です。

所説あります。

あくまでも一つのお話としてお楽しみください。

夢のまた夢~豊臣秀吉回顧録~

恩地玖

歴史・時代

位人臣を極めた豊臣秀吉も病には勝てず、只々豊臣家の行く末を案じるばかりだった。

一体、これまで成してきたことは何だったのか。

医師、施薬院との対話を通じて、己の人生を振り返る豊臣秀吉がそこにいた。

最後の風林火山

本広 昌

歴史・時代

武田軍天才軍師山本勘助の死後、息子の菅助が父の意思を継いで軍師になりたいと奔走する戦国合戦絵巻。

武田信玄と武田勝頼の下で、三方ヶ原合戦、高天神城攻略戦、長篠・設楽原合戦など、天下を揺さぶる大いくさで、徳川家康と織田信長と戦う。

しかし、そんな大敵の前に立ちはだかるのは、武田最強軍団のすべてを知る無双の副将、内藤昌秀だった。

どんな仇敵よりも存在感が大きいこの味方武将に対し、2代目山本菅助の、父親ゆずりの知略は発揮されるのか!?

歴史物語の正統(自称)でありながら、パロディと風刺が盛り込まれた作品です。

土方歳三ら、西南戦争に参戦す

山家

歴史・時代

榎本艦隊北上せず。

それによって、戊辰戦争の流れが変わり、五稜郭の戦いは起こらず、土方歳三は戊辰戦争の戦野を生き延びることになった。

生き延びた土方歳三は、北の大地に屯田兵として赴き、明治初期を生き抜く。

また、五稜郭の戦い等で散った他の多くの男達も、史実と違えた人生を送ることになった。

そして、台湾出兵に土方歳三は赴いた後、西南戦争が勃発する。

土方歳三は屯田兵として、そして幕府歩兵隊の末裔といえる海兵隊の一員として、西南戦争に赴く。

そして、北の大地で再生された誠の旗を掲げる土方歳三の周囲には、かつての新選組の仲間、永倉新八、斎藤一、島田魁らが集い、共に戦おうとしており、他にも男達が集っていた。

(「小説家になろう」に投稿している「新選組、西南戦争へ」の加筆修正版です)

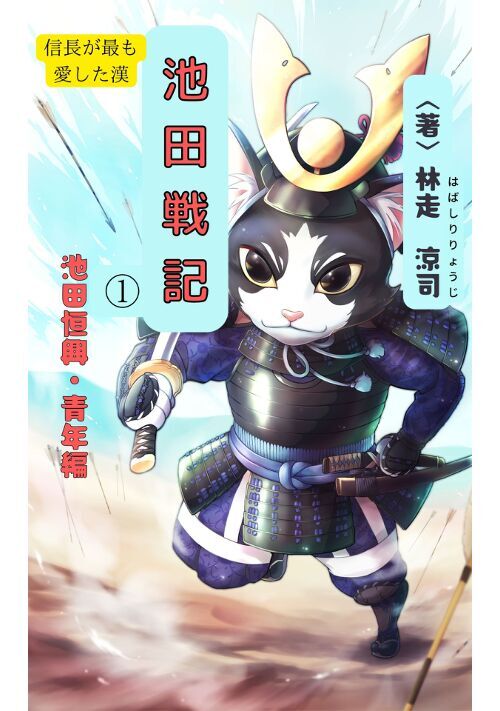

池田戦記ー池田恒興・青年編ー信長が最も愛した漢

林走涼司(はばしり りょうじ)

歴史・時代

天文5年(1536)尾張国の侍長屋で、産声を上げた池田勝三郎は、戦で重傷を負い余命を待つだけの父、利恒と、勝三郎を生んだばかりの母、お福を囲んで、今後の身の振り方を決めるため利恒の兄、滝川一勝、上役の森寺秀勝が額を付き合わせている。

利恒の上司、森寺秀勝の提案は、お福に、主、織田信秀の嫡男吉法師の乳母になることだった……。

独裁者・武田信玄

いずもカリーシ

歴史・時代

歴史の本とは別の視点で武田信玄という人間を描きます!

平和な時代に、戦争の素人が娯楽[エンターテイメント]の一貫で歴史の本を書いたことで、歴史はただ暗記するだけの詰まらないものと化してしまいました。

『事実は小説よりも奇なり』

この言葉の通り、事実の方が好奇心をそそるものであるのに……

歴史の本が単純で薄い内容であるせいで、フィクションの方が面白く、深い内容になっていることが残念でなりません。

過去の出来事ではありますが、独裁国家が民主国家を数で上回り、戦争が相次いで起こる『現代』だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。

【第壱章 独裁者への階段】 国を一つにできない弱く愚かな支配者は、必ず滅ぶのが戦国乱世の習い

【第弐章 川中島合戦】 戦争の勝利に必要な条件は第一に補給、第二に地形

【第参章 戦いの黒幕】 人の持つ欲を煽って争いの種を撒き、愚かな者を操って戦争へと発展させる武器商人

【第肆章 織田信長の愛娘】 人間の生きる価値は、誰かの役に立つ生き方のみにこそある

【最終章 西上作戦】 人々を一つにするには、敵が絶対に必要である

この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。

(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です)

猿の内政官 ~天下統一のお助けのお助け~

橋本洋一

歴史・時代

この世が乱れ、国同士が戦う、戦国乱世。

記憶を失くした優しいだけの少年、雲之介(くものすけ)と元今川家の陪々臣(ばいばいしん)で浪人の木下藤吉郎が出会い、二人は尾張の大うつけ、織田信長の元へと足を運ぶ。織田家に仕官した雲之介はやがて内政の才を発揮し、二人の主君にとって無くてはならぬ存在へとなる。

これは、優しさを武器に二人の主君を天下人へと導いた少年の物語

※架空戦記です。史実で死ぬはずの人物が生存したり、歴史が早く進む可能性があります

幕府海軍戦艦大和

みらいつりびと

歴史・時代

IF歴史SF短編です。全3話。

ときに西暦1853年、江戸湾にぽんぽんぽんと蒸気機関を響かせて黒船が来航したが、徳川幕府はそんなものへっちゃらだった。征夷大将軍徳川家定は余裕綽々としていた。

「大和に迎撃させよ!」と命令した。

戦艦大和が横須賀基地から出撃し、46センチ三連装砲を黒船に向けた……。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる