お気に入りに追加

6

あなたにおすすめの小説

陸のくじら侍 -元禄の竜-

陸 理明

歴史・時代

元禄時代、江戸に「くじら侍」と呼ばれた男がいた。かつて武士であるにも関わらず鯨漁に没頭し、そして誰も知らない理由で江戸に流れてきた赤銅色の大男――権藤伊佐馬という。海の巨獣との命を削る凄絶な戦いの果てに会得した正確無比な投げ銛術と、苛烈なまでの剛剣の使い手でもある伊佐馬は、南町奉行所の戦闘狂の美貌の同心・青碕伯之進とともに江戸の悪を討ちつつ、日がな一日ずっと釣りをして生きていくだけの暮らしを続けていた……

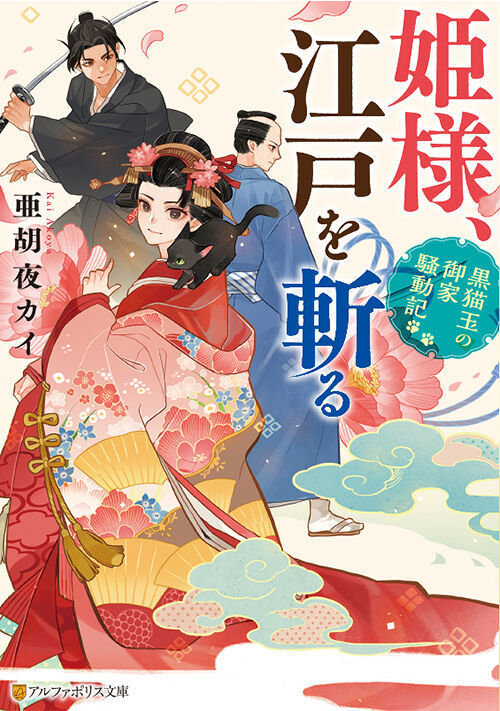

姫様、江戸を斬る 黒猫玉の御家騒動記

あこや(亜胡夜カイ)

歴史・時代

旧題:黒猫・玉、江戸を駆ける。~美弥姫初恋顛末~

つやつやの毛並みと緑の目がご自慢の黒猫・玉の飼い主は大名家の美弥姫様。この姫様、見目麗しいのにとんだはねかえりで新陰流・免許皆伝の腕前を誇る変わり者。その姫様が恋をしたらしい。もうすぐお輿入れだというのに。──男装の美弥姫が江戸の町を徘徊中、出会った二人の若侍、律と若。二人のお家騒動に自ら首を突っ込んだ姫の身に危険が迫る。そして初恋の行方は──

花のお江戸で美猫と姫様が大活躍!外題は~みやひめはつこいのてんまつ~

第6回歴史・時代小説大賞で大賞を頂きました!皆さまよりの応援、お励ましに心より御礼申し上げます。

有難うございました。

~お知らせ~現在、書籍化進行中でございます。21/9/16をもちまして、非公開とさせて頂きます。書籍化に関わる詳細は、以降近況ボードでご報告予定です。どうぞよろしくお願い致します。

異・雨月

筑前助広

歴史・時代

幕末。泰平の世を築いた江戸幕府の屋台骨が揺らぎだした頃、怡土藩中老の三男として生まれた谷原睦之介は、誰にも言えぬ恋に身を焦がしながら鬱屈した日々を過ごしていた。未来のない恋。先の見えた将来。何も変わらず、このまま世の中は当たり前のように続くと思っていたのだが――。

<本作は、小説家になろう・カクヨムに連載したものを、加筆修正し掲載しています>

※この物語はフィクションです。実在の人物・団体・地名とは一切関係ありません。

※この物語は、「巷説江戸演義」と題した筑前筑後オリジナル作品企画の作品群です。舞台は江戸時代ですが、オリジナル解釈の江戸時代ですので、史実とは違う部分も多数ございますので、どうぞご注意ください。また、作中には実際の地名が登場しますが、実在のものとは違いますので、併せてご注意ください。

柳鼓の塩小町 江戸深川のしょうけら退治

月芝

歴史・時代

花のお江戸は本所深川、その隅っこにある柳鼓長屋。

なんでも奥にある柳を蹴飛ばせばポンっと鳴くらしい。

そんな長屋の差配の孫娘お七。

なんの因果か、お七は産まれながらに怪異の類にめっぽう強かった。

徳を積んだお坊さまや、修験者らが加持祈祷をして追い払うようなモノどもを相手にし、

「えいや」と塩を投げるだけで悪霊退散。

ゆえについたあだ名が柳鼓の塩小町。

ひと癖もふた癖もある長屋の住人たちと塩小町が織りなす、ちょっと不思議で愉快なお江戸奇譚。

夢の雫~保元・平治異聞~

橘 ゆず

歴史・時代

平安時代末期。

源氏の御曹司、源義朝の乳母子、鎌田正清のもとに13才で嫁ぐことになった佳穂(かほ)。

一回りも年上の夫の、結婚後次々とあらわになった女性関係にヤキモチをやいたり、源氏の家の絶えることのない親子、兄弟の争いに巻き込まれたり……。

悩みは尽きないものの大好きな夫の側で暮らす幸せな日々。

しかし、時代は動乱の時代。

「保元」「平治」──時代を大きく動かす二つの乱に佳穂の日常も否応なく巻き込まれていく。

土方歳三ら、西南戦争に参戦す

山家

歴史・時代

榎本艦隊北上せず。

それによって、戊辰戦争の流れが変わり、五稜郭の戦いは起こらず、土方歳三は戊辰戦争の戦野を生き延びることになった。

生き延びた土方歳三は、北の大地に屯田兵として赴き、明治初期を生き抜く。

また、五稜郭の戦い等で散った他の多くの男達も、史実と違えた人生を送ることになった。

そして、台湾出兵に土方歳三は赴いた後、西南戦争が勃発する。

土方歳三は屯田兵として、そして幕府歩兵隊の末裔といえる海兵隊の一員として、西南戦争に赴く。

そして、北の大地で再生された誠の旗を掲げる土方歳三の周囲には、かつての新選組の仲間、永倉新八、斎藤一、島田魁らが集い、共に戦おうとしており、他にも男達が集っていた。

(「小説家になろう」に投稿している「新選組、西南戦争へ」の加筆修正版です)

上意討ち人十兵衛

工藤かずや

歴史・時代

本間道場の筆頭師範代有村十兵衛は、

道場四天王の一人に数えられ、

ゆくゆくは道場主本間頼母の跡取りになると見られて居た。

だが、十兵衛には誰にも言えない秘密があった。

白刃が怖くて怖くて、真剣勝負ができないことである。

その恐怖心は病的に近く、想像するだに震えがくる。

城中では御納戸役をつとめ、城代家老の信任も厚つかった。

そんな十兵衛に上意討ちの命が降った。

相手は一刀流の遣い手・田所源太夫。

だが、中間角蔵の力を借りて田所を斬ったが、

上意討ちには見届け人がついていた。

十兵衛は目付に呼び出され、

二度目の上意討ちか切腹か、どちらかを選べと迫られた。

夢の終わり ~蜀漢の滅亡~

久保カズヤ

歴史・時代

「───────あの空の極みは、何処であろうや」

三国志と呼ばれる、戦国時代を彩った最後の英雄、諸葛亮は五丈原に沈んだ。

蜀漢の皇帝にして、英雄「劉備」の血を継ぐ「劉禅」

最後の英雄「諸葛亮」の志を継いだ「姜維」

── 天下統一

それを志すには、蜀漢はあまりに小さく、弱き国である。

国を、民を背負い、後の世で暗君と呼ばれることになる劉禅。

そして、若き天才として国の期待を一身に受ける事になった姜維。

二人は、沈みゆく祖国の中で、何を思い、何を目指し、何に生きたのか。

志は同じであっても、やがてすれ違い、二人は、離れていく。

これは、そんな、覚めゆく夢を描いた、寂しい、物語。

【 毎日更新 】

【 表紙は hidepp(@JohnnyHidepp) 様に描いていただきました 】

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる