44 / 46

第三章 若木萌ゆ

再出発

しおりを挟む

明治十一年、二月。

剛介は一旦下長折の実家に帰省し、事の次第を説明した。

会津に「妻子を残してきた」と聞くと、母の紫久はひどくがっかりした。ついぞ会うことのなかった嫁や孫に会うことを、心底楽しみにしていたのだろう。

「離縁……」

半左衛門も達も、また渋い顔をした。「御子」を大切にする二本松において、子を捨ててまで新たな人生を切り開くなど、ひどく嫌がられる話には違いない。

だが、剛介の性分を考えると、私情の為に会津に残るのはいずれ無理が来るに違いない。遠藤の家はどうも惣領が戻る気配はないというし、家を守るためには、貞信が継ぐのが一番には違いなかった。

剛介は、達と共にいずれは遠藤家に詫びに行くということで、養子縁組の離縁話は、決着した。

そして、福島に赴いて入学試験を受け、剛介は一〇〇人のうちの一人に選ばれた。その結果がもたらされると、「これを機に」ということで、二本松町の戸長に養子縁組の届けを出し、剛介は「今村剛介」を名乗るようになった。

養子縁組をした以上、下長折の実家にいるのも憚れる。剛介は義理の母親となった半左衛門の義妹と一緒に、二本松に住み始めた。

新しい住まいは、奇しくも、二ノ丁の元の武家屋敷の辺りにあった。戊辰前は、すぐ近くに箕輪門が望めた地域である。戊辰の役の時に城は焼け落ちてしまったが、それでも、霞ヶ城の路は変わっていない。寒風が小止みになり、入学前の勉強の準備に疲れると、剛介は城跡を散策して回った。

***

「しかし、お主が二本松へ戻ってきて良かった」

既に学校の教員として活躍している水野は、剛介が二本松に戻ってきて以来、再び顔を合わせる仲となっていた。学校の仕事が忙しいはずだが、世間話をする仲間が出来たのが嬉しいようである。学業も積極的に奨励していた二本松らしく、年回りが近いところでは、澤田勝之介や鹿野虎之介も教員になっているという話だった。

目の前にいる朋輩が、昨年の帰郷の折に声を掛けてくれたのも、教員を目指すきっかけの一つである。

「今思えば、私も、銃太郎先生に薫陶を受けた部分も大きいのだろうな」

春の忙しい時機だというのに、水野は剛介の自宅を訪問して、義母が出してくれた茶を啜った。

「とうとう我々も、銃太郎先生の年を越してしまったな」

剛介も、くすりと笑う。

「銃太郎先生が今でも生きておられたなら、どのような教師になっていたと思う?」

剛介の問いに、水野は小首を傾げた。

「砲術はさすがにないだろう。お体に恵まれていたから、体育の教師かな」

なるほど。それが一番しっくりきそうだ。

「または、算術も優れていらっしゃったから、数学も教えられていたかもしれぬな。いずれにせよ、子供らの将来を大切にされる教師になっておられただろう」

二人は、穏やかに微笑んだ。

あの、木村道場での日々が懐かしい。藩命で砲術を学んだ日々ではあったが、それでも、自分たちは砲術だけでなく、もっと多くの事を先生から学んだ。

懐かしい北条谷への道を辿ると、あの頃の自分たちの息遣いが聴こえてくるようだ。

仏壇に手を合わせ、銃太郎の父親の貫治に「銃太郎先生のような、立派な教師になります」というと、貫治は嬉しそうに笑ってくれた。

「何やら、あの頃の銃太郎を思い出す」と言って。

そんなある日。

剛介は、法輪寺に足を運んだ。ここには、江戸帰りが自慢だった小沢幾弥の墓がある。幾弥も、愛宕山で砲術隊の一員として戦った。今となっては彼も懐かしい人物の一人である。

そういえば、安部井家の墓所もこの寺にあると、磐根が言っていた。本丸で自害した安部井又之丞は、父の同僚だった。何とはなしに安部井家の墓石の方へ足を向けると、当の磐根が手を合わせているのに出会った。

「磐根様」

剛介は、思わず声をかけた。若松で磐根と語り合わなかったら、剛介が二本松に戻ってきたか少々疑わしい。磐根もまた、剛介の恩人の一人であった。

「剛介殿か」

磐根は、ゆっくりと振り向いた。

「お父上のお墓参りですか」

「父も、だがな」

磐根の視線の先を追っていくと、その先には「安部井香木」の名前が刻まれていた。享年、二十四歳。

「西南の役で、だ」

磐根が悔しそうに呻く。壮蔵もまた、「香木」と名前を改めて、新たな道を切り開こうとしたのだろう。それなのに。五月末に、三重市の戦いで薩摩兵の銃弾に斃れたという。

「二本松の者が賊軍と言われるのは我慢が出来ない。その汚名を晴らすと言って、弟は陸軍士官学校に入った」

壮蔵は剛介とは異なり、軍人として招集され少尉まで昇りつめた。だが、戊辰の役の激戦を生き抜いた男としては、あまりにも惜しまれる最期だった。

西南の役では、十八名の二本松の士族が命を落とした。福島県内の西南戦争に参加した者のうち、旧会津藩と旧二本松藩は、その人数が突出している。二本松町の場合、安達郡と合わせて百五十九名の元士族が九州の地に赴いた。密かに「戊辰の怨みを晴らす」という意図で、徴募に応じた者もかなりいたのではないだろうか。

「私の教えが間違っていたのか……」

磐根はため息をついた。年の離れた弟を、磐根は養子として養育していたのだった。

「結局、安部井の家は私だけになってしまった」

やるせない。次男の正夫も、三年前に病没したという。

剛介も、黙って手を合わせた。

「なあ、剛介殿。二本松はこのまま薩長閥の言いなりになっていては駄目だ」

磐根の言葉に、剛介はぎょっとした。まさか、反乱を起こそうとでも言うのだろうか。剛介の懸念を感じたのか、磐根は慌てたように、首を振った。

「各々の分を弁えつつも、気力を養い、品行を慎む。志操を正し、学業に励んで知識を広めるべきだ」

どこかで聞いたような言葉だ、と思った。何のことはない。敬学館で常々言い聞かされていたことではないか。

「私は、この土地が好きだ。ただ、それを武士だけのものではなく、あまねく民衆に広めたい。人民が勢いづき、その勢いを増すほどに、天下の福祉が損なわれるようなことがあってはならぬ。天下の重みを一人ひとりが分かち合い、人民としての責務を全うするべきではないだろうか。今度は、公のためではなく、遍く人民の為に、私の本然を全うするつもりだ」

磐根の父である又之丞も、二本松藩の行く末を憂慮していた一人だった。家格が高くないために、藩政に加われずに無念な思いをしたこともあっただろう。だが磐根は、そんな父を心から尊敬していた。一年前に出会ったときもそうだったが、磐根の言葉の端々から亡き父への敬愛が感じられる。

磐根は戦に出ることはなかったが、その見識の広さは端倪すべからずものがある。磐音もまた、二本松が誇る志士の一人だ。きっと、ご自分なりのやり方で、これからの世を切り開こうとしているのだろう。武ではなく文を以て、泰平の世の礎を築こうとしている。

剛介は素直にそう感じた。

「そういえば」

磐根は、首を傾げた。

「お主はあれからどうしていた」

剛介が二本松に戻ってきたというのは、どこからか聞き込んできたらしい。ただ、詳しい事情はあまり人に語りたくなかった。剛介にとっても、特に誇るべきことでもない気がする。

「香木殿と同じように、九州へ参っておりました」

そうか、と磐根は複雑そうな顔をした。弟は戦死したが、剛介は生き残った。これ以上二本松の者の死を聞くのは、磐根も辛いのだろう。剛介の身近で言うならば、大壇口で共に戦った者のうち、半数近くがこの世にいない。それ以外にも、多くの知己が露と消えた。

少しでも明るい話題にしようと、剛介は話を転じた。

「不肖ではありますが」

剛介は、師範学校の給費生に選ばれたことを報告した。それを聞くと、磐根は嬉しそうな顔をした。

「やはり、武谷先生の息子だな」

「そうでしょうか」

剛介も、笑いながら返した。これまでさんざん言われてきたから、姿形が父に似ているという自覚はあった。もっとも、中身は大分違うような気もする。父も戊辰の役の折には臨時の軍監まで任されたくらいだから、兵法や武芸にも通じていたのは確かだろう。だが、遅くに出来た子である剛介には、どうも甘い父であった。機会があれば戦いに出たがっていた自分とは少し違う。

「武谷先生は、身分を気にしない懐をお持ちだった。だからこそ我が父も、武谷先生が丹波様に才を見出されたときにも、当然だと思ったのだろうな」

一人思い出に耽る磐根の言葉に、剛介の耳が止まった。

「どういうことでしょう?」

父が丹波とも関わりがあったとは、初耳である。てっきり、二人には接点がないと思いこんでいた。そういえば、父の口から藩内の政治事情を聞かされたことは、ほとんどなかった。

不審そうな顔をする剛介に、磐根は戸惑ったようだ。

「私の父は早くから勤王の志を持っていたから、丹波様にはどうも煙たがられていた気がする。だが、武谷先生の才にいち早く気付いたのは、先代の丹波様だったと、亡き父上から伺ったことがあった。丹波様の事は好きになれなかったが、丹波様に見出された武谷先生の才とお人柄は、誰しも惚れ込んだと」

磐根の言葉で思い出されることがあった。戊辰の役の時には、雲上人から何度も「武谷先生の息子」と呼びかけられた。てっきり、父は学館の教師か勘定奉行として知られているだけなのだろうと思っていたが、それとはまた別の顔を、父は持っていたということか。

丹波が父の才を認めていたというのも、意外といえば意外だった。家老座上が七十石の小身の藩士と積極的に関わりを持っていたとは、思いもよらなかった。

黙り込んでしまった剛介を、しまった、という顔つきで磐根が見つめている。そもそも、丹波は昔から嫌われる傾向があった。まして、今では二本松藩の戦犯扱いである。

「少々、口が過ぎたかな」

ばつが悪そうな磐根の言葉に、剛介は「いいえ」と答えた。猪苗代での件は、剛介の運命も大きく変えた。あの時の決断を恨んでいるわけでも後悔しているわけでもない。ただ、丹波がどのようなつもりで自分等を置いていくに至ったのか。その心境には興味があった。

「父には父の生き様があったでしょうから。それについて今更、兎や角言うつもりはありません」

剛介は、きっぱり言った。

「そうか」

磐根は、ほっとしたようだった。

「丹波様の件はさておき、剛介殿が二本松の子らを育てるというのは、私も賛成だ。きっと、武谷先生もお喜びだろう」

「ええ」

義母もだが、師範学校の合格を真っ先に報告した相手は、やはり実父だった。結局のところ、兄よりも自分の方が父に近い職を選んだことに生る。

「いつか、私のところに剛介殿の教え子が来るかな」

磐根は愉快そうに笑った。

あり得るかもしれない。国学を愛し、義に篤い磐根は、間違いなくこれからの国造りに欠かせない人物だろう。

「優秀な子を育てられるよう、まずは私が精進致します」

生真面目な顔で剛介は、磐根に宣言した。

「何かあれば、私も力になろう」

二本松の人間らしく、磐根は神妙に頷いた。

剛介は一旦下長折の実家に帰省し、事の次第を説明した。

会津に「妻子を残してきた」と聞くと、母の紫久はひどくがっかりした。ついぞ会うことのなかった嫁や孫に会うことを、心底楽しみにしていたのだろう。

「離縁……」

半左衛門も達も、また渋い顔をした。「御子」を大切にする二本松において、子を捨ててまで新たな人生を切り開くなど、ひどく嫌がられる話には違いない。

だが、剛介の性分を考えると、私情の為に会津に残るのはいずれ無理が来るに違いない。遠藤の家はどうも惣領が戻る気配はないというし、家を守るためには、貞信が継ぐのが一番には違いなかった。

剛介は、達と共にいずれは遠藤家に詫びに行くということで、養子縁組の離縁話は、決着した。

そして、福島に赴いて入学試験を受け、剛介は一〇〇人のうちの一人に選ばれた。その結果がもたらされると、「これを機に」ということで、二本松町の戸長に養子縁組の届けを出し、剛介は「今村剛介」を名乗るようになった。

養子縁組をした以上、下長折の実家にいるのも憚れる。剛介は義理の母親となった半左衛門の義妹と一緒に、二本松に住み始めた。

新しい住まいは、奇しくも、二ノ丁の元の武家屋敷の辺りにあった。戊辰前は、すぐ近くに箕輪門が望めた地域である。戊辰の役の時に城は焼け落ちてしまったが、それでも、霞ヶ城の路は変わっていない。寒風が小止みになり、入学前の勉強の準備に疲れると、剛介は城跡を散策して回った。

***

「しかし、お主が二本松へ戻ってきて良かった」

既に学校の教員として活躍している水野は、剛介が二本松に戻ってきて以来、再び顔を合わせる仲となっていた。学校の仕事が忙しいはずだが、世間話をする仲間が出来たのが嬉しいようである。学業も積極的に奨励していた二本松らしく、年回りが近いところでは、澤田勝之介や鹿野虎之介も教員になっているという話だった。

目の前にいる朋輩が、昨年の帰郷の折に声を掛けてくれたのも、教員を目指すきっかけの一つである。

「今思えば、私も、銃太郎先生に薫陶を受けた部分も大きいのだろうな」

春の忙しい時機だというのに、水野は剛介の自宅を訪問して、義母が出してくれた茶を啜った。

「とうとう我々も、銃太郎先生の年を越してしまったな」

剛介も、くすりと笑う。

「銃太郎先生が今でも生きておられたなら、どのような教師になっていたと思う?」

剛介の問いに、水野は小首を傾げた。

「砲術はさすがにないだろう。お体に恵まれていたから、体育の教師かな」

なるほど。それが一番しっくりきそうだ。

「または、算術も優れていらっしゃったから、数学も教えられていたかもしれぬな。いずれにせよ、子供らの将来を大切にされる教師になっておられただろう」

二人は、穏やかに微笑んだ。

あの、木村道場での日々が懐かしい。藩命で砲術を学んだ日々ではあったが、それでも、自分たちは砲術だけでなく、もっと多くの事を先生から学んだ。

懐かしい北条谷への道を辿ると、あの頃の自分たちの息遣いが聴こえてくるようだ。

仏壇に手を合わせ、銃太郎の父親の貫治に「銃太郎先生のような、立派な教師になります」というと、貫治は嬉しそうに笑ってくれた。

「何やら、あの頃の銃太郎を思い出す」と言って。

そんなある日。

剛介は、法輪寺に足を運んだ。ここには、江戸帰りが自慢だった小沢幾弥の墓がある。幾弥も、愛宕山で砲術隊の一員として戦った。今となっては彼も懐かしい人物の一人である。

そういえば、安部井家の墓所もこの寺にあると、磐根が言っていた。本丸で自害した安部井又之丞は、父の同僚だった。何とはなしに安部井家の墓石の方へ足を向けると、当の磐根が手を合わせているのに出会った。

「磐根様」

剛介は、思わず声をかけた。若松で磐根と語り合わなかったら、剛介が二本松に戻ってきたか少々疑わしい。磐根もまた、剛介の恩人の一人であった。

「剛介殿か」

磐根は、ゆっくりと振り向いた。

「お父上のお墓参りですか」

「父も、だがな」

磐根の視線の先を追っていくと、その先には「安部井香木」の名前が刻まれていた。享年、二十四歳。

「西南の役で、だ」

磐根が悔しそうに呻く。壮蔵もまた、「香木」と名前を改めて、新たな道を切り開こうとしたのだろう。それなのに。五月末に、三重市の戦いで薩摩兵の銃弾に斃れたという。

「二本松の者が賊軍と言われるのは我慢が出来ない。その汚名を晴らすと言って、弟は陸軍士官学校に入った」

壮蔵は剛介とは異なり、軍人として招集され少尉まで昇りつめた。だが、戊辰の役の激戦を生き抜いた男としては、あまりにも惜しまれる最期だった。

西南の役では、十八名の二本松の士族が命を落とした。福島県内の西南戦争に参加した者のうち、旧会津藩と旧二本松藩は、その人数が突出している。二本松町の場合、安達郡と合わせて百五十九名の元士族が九州の地に赴いた。密かに「戊辰の怨みを晴らす」という意図で、徴募に応じた者もかなりいたのではないだろうか。

「私の教えが間違っていたのか……」

磐根はため息をついた。年の離れた弟を、磐根は養子として養育していたのだった。

「結局、安部井の家は私だけになってしまった」

やるせない。次男の正夫も、三年前に病没したという。

剛介も、黙って手を合わせた。

「なあ、剛介殿。二本松はこのまま薩長閥の言いなりになっていては駄目だ」

磐根の言葉に、剛介はぎょっとした。まさか、反乱を起こそうとでも言うのだろうか。剛介の懸念を感じたのか、磐根は慌てたように、首を振った。

「各々の分を弁えつつも、気力を養い、品行を慎む。志操を正し、学業に励んで知識を広めるべきだ」

どこかで聞いたような言葉だ、と思った。何のことはない。敬学館で常々言い聞かされていたことではないか。

「私は、この土地が好きだ。ただ、それを武士だけのものではなく、あまねく民衆に広めたい。人民が勢いづき、その勢いを増すほどに、天下の福祉が損なわれるようなことがあってはならぬ。天下の重みを一人ひとりが分かち合い、人民としての責務を全うするべきではないだろうか。今度は、公のためではなく、遍く人民の為に、私の本然を全うするつもりだ」

磐根の父である又之丞も、二本松藩の行く末を憂慮していた一人だった。家格が高くないために、藩政に加われずに無念な思いをしたこともあっただろう。だが磐根は、そんな父を心から尊敬していた。一年前に出会ったときもそうだったが、磐根の言葉の端々から亡き父への敬愛が感じられる。

磐根は戦に出ることはなかったが、その見識の広さは端倪すべからずものがある。磐音もまた、二本松が誇る志士の一人だ。きっと、ご自分なりのやり方で、これからの世を切り開こうとしているのだろう。武ではなく文を以て、泰平の世の礎を築こうとしている。

剛介は素直にそう感じた。

「そういえば」

磐根は、首を傾げた。

「お主はあれからどうしていた」

剛介が二本松に戻ってきたというのは、どこからか聞き込んできたらしい。ただ、詳しい事情はあまり人に語りたくなかった。剛介にとっても、特に誇るべきことでもない気がする。

「香木殿と同じように、九州へ参っておりました」

そうか、と磐根は複雑そうな顔をした。弟は戦死したが、剛介は生き残った。これ以上二本松の者の死を聞くのは、磐根も辛いのだろう。剛介の身近で言うならば、大壇口で共に戦った者のうち、半数近くがこの世にいない。それ以外にも、多くの知己が露と消えた。

少しでも明るい話題にしようと、剛介は話を転じた。

「不肖ではありますが」

剛介は、師範学校の給費生に選ばれたことを報告した。それを聞くと、磐根は嬉しそうな顔をした。

「やはり、武谷先生の息子だな」

「そうでしょうか」

剛介も、笑いながら返した。これまでさんざん言われてきたから、姿形が父に似ているという自覚はあった。もっとも、中身は大分違うような気もする。父も戊辰の役の折には臨時の軍監まで任されたくらいだから、兵法や武芸にも通じていたのは確かだろう。だが、遅くに出来た子である剛介には、どうも甘い父であった。機会があれば戦いに出たがっていた自分とは少し違う。

「武谷先生は、身分を気にしない懐をお持ちだった。だからこそ我が父も、武谷先生が丹波様に才を見出されたときにも、当然だと思ったのだろうな」

一人思い出に耽る磐根の言葉に、剛介の耳が止まった。

「どういうことでしょう?」

父が丹波とも関わりがあったとは、初耳である。てっきり、二人には接点がないと思いこんでいた。そういえば、父の口から藩内の政治事情を聞かされたことは、ほとんどなかった。

不審そうな顔をする剛介に、磐根は戸惑ったようだ。

「私の父は早くから勤王の志を持っていたから、丹波様にはどうも煙たがられていた気がする。だが、武谷先生の才にいち早く気付いたのは、先代の丹波様だったと、亡き父上から伺ったことがあった。丹波様の事は好きになれなかったが、丹波様に見出された武谷先生の才とお人柄は、誰しも惚れ込んだと」

磐根の言葉で思い出されることがあった。戊辰の役の時には、雲上人から何度も「武谷先生の息子」と呼びかけられた。てっきり、父は学館の教師か勘定奉行として知られているだけなのだろうと思っていたが、それとはまた別の顔を、父は持っていたということか。

丹波が父の才を認めていたというのも、意外といえば意外だった。家老座上が七十石の小身の藩士と積極的に関わりを持っていたとは、思いもよらなかった。

黙り込んでしまった剛介を、しまった、という顔つきで磐根が見つめている。そもそも、丹波は昔から嫌われる傾向があった。まして、今では二本松藩の戦犯扱いである。

「少々、口が過ぎたかな」

ばつが悪そうな磐根の言葉に、剛介は「いいえ」と答えた。猪苗代での件は、剛介の運命も大きく変えた。あの時の決断を恨んでいるわけでも後悔しているわけでもない。ただ、丹波がどのようなつもりで自分等を置いていくに至ったのか。その心境には興味があった。

「父には父の生き様があったでしょうから。それについて今更、兎や角言うつもりはありません」

剛介は、きっぱり言った。

「そうか」

磐根は、ほっとしたようだった。

「丹波様の件はさておき、剛介殿が二本松の子らを育てるというのは、私も賛成だ。きっと、武谷先生もお喜びだろう」

「ええ」

義母もだが、師範学校の合格を真っ先に報告した相手は、やはり実父だった。結局のところ、兄よりも自分の方が父に近い職を選んだことに生る。

「いつか、私のところに剛介殿の教え子が来るかな」

磐根は愉快そうに笑った。

あり得るかもしれない。国学を愛し、義に篤い磐根は、間違いなくこれからの国造りに欠かせない人物だろう。

「優秀な子を育てられるよう、まずは私が精進致します」

生真面目な顔で剛介は、磐根に宣言した。

「何かあれば、私も力になろう」

二本松の人間らしく、磐根は神妙に頷いた。

0

お気に入りに追加

8

あなたにおすすめの小説

直違の紋に誓って~ Spin Off

篠川翠

歴史・時代

<剛介の初恋>

本編である「直違の紋に誓って」を書いている最中に、気分転換も兼ねて書き下ろし、本編に先駆けて発表した作品です。

二本松の戦火を逃れて会津に保護された剛介は、どのような青春時代を送ったのか。本編では書ききれなかった青春時代について、描いています。

<父の背中>

会津で父の顔を知らずに育った少年、遠藤貞信。14歳の夏、母の導きにより彼は父との再会を果たします。貞信の父、剛介が妻に語れなかった、会津を離れた本当の理由とは……。

noteで本編を連載中に、フォロワー様から「剛介のその後が知りたい」というリクエストを頂き、誕生した作品です。

西涼女侠伝

水城洋臣

歴史・時代

無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超

舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。

役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。

家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。

ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。

荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。

主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。

三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)

涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。

陣代『諏訪勝頼』――御旗盾無、御照覧あれ!――

黒鯛の刺身♪

歴史・時代

戦国の巨獣と恐れられた『武田信玄』の実質的後継者である『諏訪勝頼』。

一般には武田勝頼と記されることが多い。

……が、しかし、彼は正統な後継者ではなかった。

信玄の遺言に寄れば、正式な後継者は信玄の孫とあった。

つまり勝頼の子である信勝が後継者であり、勝頼は陣代。

一介の後見人の立場でしかない。

織田信長や徳川家康ら稀代の英雄たちと戦うのに、正式な当主と成れず、一介の後見人として戦わねばならなかった諏訪勝頼。

……これは、そんな悲運の名将のお話である。

【画像引用】……諏訪勝頼・高野山持明院蔵

【注意】……武田贔屓のお話です。

所説あります。

あくまでも一つのお話としてお楽しみください。

鎌倉最後の日

もず りょう

歴史・時代

かつて源頼朝や北条政子・義時らが多くの血を流して築き上げた武家政権・鎌倉幕府。承久の乱や元寇など幾多の困難を乗り越えてきた幕府も、悪名高き執権北条高時の治政下で頽廃を極めていた。京では後醍醐天皇による倒幕計画が持ち上がり、世に動乱の兆しが見え始める中にあって、北条一門の武将金澤貞将は危機感を募らせていく。ふとしたきっかけで交流を深めることとなった御家人新田義貞らは、貞将にならば鎌倉の未来を託すことができると彼に「決断」を迫るが――。鎌倉幕府の最後を華々しく彩った若き名将の清冽な生きざまを活写する歴史小説、ここに開幕!

独裁者・武田信玄

いずもカリーシ

歴史・時代

歴史の本とは別の視点で武田信玄という人間を描きます!

平和な時代に、戦争の素人が娯楽[エンターテイメント]の一貫で歴史の本を書いたことで、歴史はただ暗記するだけの詰まらないものと化してしまいました。

『事実は小説よりも奇なり』

この言葉の通り、事実の方が好奇心をそそるものであるのに……

歴史の本が単純で薄い内容であるせいで、フィクションの方が面白く、深い内容になっていることが残念でなりません。

過去の出来事ではありますが、独裁国家が民主国家を数で上回り、戦争が相次いで起こる『現代』だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。

【第壱章 独裁者への階段】 国を一つにできない弱く愚かな支配者は、必ず滅ぶのが戦国乱世の習い

【第弐章 川中島合戦】 戦争の勝利に必要な条件は第一に補給、第二に地形

【第参章 戦いの黒幕】 人の持つ欲を煽って争いの種を撒き、愚かな者を操って戦争へと発展させる武器商人

【第肆章 織田信長の愛娘】 人間の生きる価値は、誰かの役に立つ生き方のみにこそある

【最終章 西上作戦】 人々を一つにするには、敵が絶対に必要である

この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。

(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です)

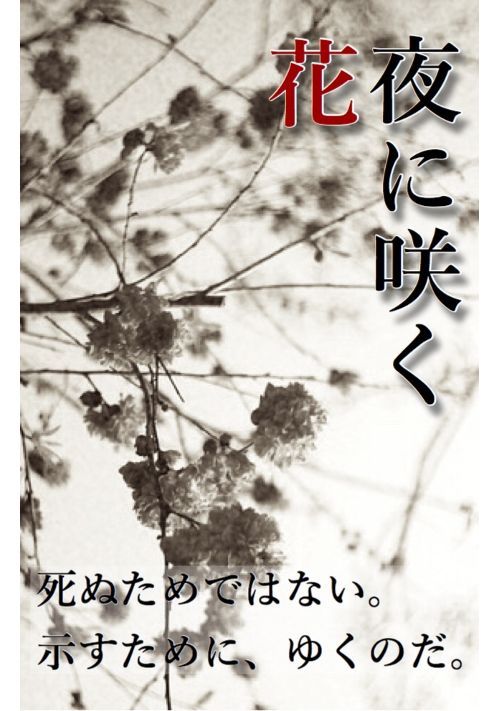

夜に咲く花

増黒 豊

歴史・時代

2017年に書いたものの改稿版を掲載します。

幕末を駆け抜けた新撰組。

その十一番目の隊長、綾瀬久二郎の凄絶な人生を描く。

よく知られる新撰組の物語の中に、架空の設定を織り込み、彼らの生きた跡をより強く浮かび上がらせたい。

旧式戦艦はつせ

古井論理

歴史・時代

真珠湾攻撃を行う前に機動艦隊が発見されてしまい、結果的に太平洋戦争を回避した日本であったが軍備は軍縮条約によって制限され、日本国に国名を変更し民主政治を取り入れたあとも締め付けが厳しい日々が続いている世界。東南アジアの元列強植民地が独立した大国・マカスネシア連邦と同盟を結んだ日本だが、果たして復権の日は来るのであろうか。ロマンと知略のIF戦記。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる