37 / 46

第三章 若木萌ゆ

薩摩隼人

しおりを挟む

剛介ら川畑警部以下の隊に再度出動命令が下ったのは、その翌日だった。十七日も、上田警部の隊から抜刀隊が出動したという。

今や、抜刀隊は警視隊の切り札として欠かせない存在になっていた。

「遠藤剛介はいるか」

一人の若い兵士が、剛介達のいる建物へやってきた。言葉に、会津訛りがある。

「私ですが」

剛介は前へ進み出た。

「先日、抜刀隊に加わっていただろう。明日、我々からも再度抜刀隊を出すことになった。川畑警部からお主に指名があった」

「分かりました」

先日抜刀隊に加わって生還したため、腕を見込まれたのかもしれない。剛介としても、再度命令があれば応じるつもりであった。そんな剛介を、関がうらやましそうに見つめた。

声を掛けてきた相手も、しげしげと剛介を眺めている。剛介の訛りで、同郷だと気付いたらしい。

「そういえば、遠藤。お主も会津か?」

兵士が訊ねた。幸い、そこにいるのは戊辰の役で敗軍とされた者たちばかりであった。特に気兼ねすることもない。

「そうです」

「ひょっとして、遠藤敬司の身内か?」

普段は東京で暮らす義兄も、戊辰の役の折には、籠城戦を戦い抜いたはずだった。年頃も敬司とあまり変わらないようであり、言葉からすると相手も旧会津藩士らしい。会津も二本松と同じように年若の者も軍制に組み入れられたから、籠城中の敬司の仲間だとすれば、敬司を知っていたとしても不思議ではない。

「義理の弟です」

すると、相手は白い歯を見せて笑った。

「やはりな。会津の実家に二本松の益荒男がいるというのを、敬司から聞いたことがあった」

剛介としては、苦笑するしかなかった。自分では特に気性が激しいとは思わないのだが、傍から見ると、荒々しく見えるところもあるのだろう。

「貴方様も、それは同じでしょう」

名を呼ぼうとして、相手の名前を知らないことに気付いた。

「半隊長の窪田重太だ」

「窪田様も、同じ益荒男では?」

「違いない。これでも白虎隊の士中一番隊に属していた」

窪田がニッと笑った。すると、窪田も剛介と同じように、戊辰の戦では刃を振るった一人ということになる。同郷でありながら剛介が窪田の顔を知らなかったのは、窪田は東京で直接警視隊に応募したからに違いない。会津の人間が生活に困窮し、上京して生活しているのは珍しいことではなかった。

それにしても。

会津の人間はどれだけこの戦に従軍しているのだろうか。先日、「戊辰の仇」と叫んでいた声も、会津訛りが含まれていた。

「会津の人間は、気性が強いのか」

剛介の側で、関が呟いた。そういえば、関はまだ後方支援ばかりに当っている。兵士というよりは警官そのものであった。そもそも、警視隊自体が本来は占領地の治安維持などの後方支援を目的として導入されたのだから、別に関が怠けているわけではない。だが、一連の戊辰の戦いのうち、しばしば後退していたのは仙台藩の兵だったというのは、聞いたことがあった。戊辰の役では剛介自身が仙台兵と一緒に戦う機会はなかったが、どうも怯懦な印象が拭えない。関のことは嫌いではないが、元武士というよりは、その辺りの平民と同じような印象を受けた。

「お前も出るか」

窪田がからかうように、関に問うた。歳は窪田の方が下だが、半隊長という立場のためか、遠慮がない。

関は、黙って首を振った。

翌朝、剛介達は田原坂の左翼の守備を命じられた。集合は午前七時。第二旅団の攻撃兵を援護する形である。だが、この日も戦況は芳しくなかった。相変わらず、薩摩兵は勇猛果敢に攻め込んでくるのである。

だが、剛介は妙な点に気付いた。心持ち、相手の薩摩兵の質が落ちてきているのである。十四日に戦ったときよりも、若年の者が多く見受けられた。

(もしかすると)

薩摩兵は私学校の生徒が多く従軍しているはずだが、実際に戦場に立った経験のある者の多くが、討死しているのではないか。

そのような事を考えていると、不意に茂みから若い薩摩兵が飛び出してきて、白刃をきらめかせて振りかぶってきた。咄嗟に抜き身の鍔元で受け止めたが、相手は剛介より一回り体が大きい。じりじりと、後退する。歯を食いしばり、相手の膂力に負けまいと剛介は腰に力を入れた。

その時、薩摩兵の背後にさらに白刃が光り、そのまま背後から薩摩兵を袈裟懸けにした。

「馬鹿な奴だ」

剛介を助けてくれたのは、どうやら、同じ川畑隊の者のようである。その顔には、見覚えがある気がした。だが、死体となった少年を見下ろす顔は、痛まし気に歪んでいた。

「かたじけない」

剛介は、礼を述べた。すると相手は、ふいと顔を背けた。

「同し隊の者を助くいのは、当然だ」

その日、剛介達は夕方四時まで睨み合いが続いた。だが、日が落ちてきてこの日の戦闘は、一旦撤収となった。

木葉の陣営に戻ると、その日支給された食事のうち、牛肉と大根を炊いたものを差し出してくれた。どうやら、菅原は牛肉の臭いが苦手らしい。菅原も後方組の一人である。菅原の方が年上ではあるが、わずかの間に、抜刀隊の一員として剛介を見る目に、尊敬の色が見えるようになっていた。

剛介も抜刀隊がどのような役割を担っているのかは心得ているので、年上の隊士に対しても、妙な遠慮はしなくなっていた。

「しかし、小兵なのによく食べるな」

「力を蓄えなければならないのですから、当然でしょう」

丁度、剛介が二つ目の団食(一合の握り飯)を食べ終えたところだった。

「今日は、どうだった」

菅原の問いに、剛介は首を振った。

「相変わらず、手強いですね。今日は、同じ隊の者に助けられましたし」

彼が相手を斬ってくれなければ、剛介の命はなかったかもしれない。と、少し離れたところに、当人が一人でいるのに気付いた。

昼間の礼をしなければ、と剛介は立ち上がって、彼の隣に腰を下ろした。

「昼間は助かった」

剛介は、自分の弁当から、とりわけ大きな鶏肉の塊を彼の弁当の上に載せた。

「いや。そいほど大したこちゃしちょらん」

やや照れている様子である。言葉の抑揚からすると、恐らく薩摩の人間なのだろう。

「名は?」

薩摩の人間には違いないが、せめて、命の恩人の名前くらいは覚えておきたい。

「宇都隼人という」

「薩摩らしい名前だな」

剛介は、小さく笑った。下の名前が「薩摩隼人」にあやかっているのは、明白だ。

「そげなお主は?」

「遠藤剛介だ」

「会津者か」

その言葉を聞くと、剛介は顔を顰めた。この男も、東人に対して偏見があるのではないか。

「悪いか」

「いや。ただ、生国を聞いてみただけだ」

宇都は、ふっと笑った。

「会津の人間と話すのは、別に嫌ではない。半隊長(てちょ)の窪田様も、会津の人だしな」

「ふむ」

宇都は窪田の部下に当たるのだろう。振り返ってみれば、剛介も薩摩の人間と対等な立場で話すのは、初めてである。

そういえば、と剛介は思い出した。宇都が斬った相手も、薩摩の人間には違いない。だが、宇都が痛ましそうな顔をしたのは、気のせいだったのだろうか。

そこへ、窪田もやってきた。

「ここにいたか。宇都、遠藤」

会津の人間と薩摩の人間が穏やかに談笑しているのが意外だったのか、軽く眉を上げたが、特に何も言わなかった。それよりも、窪田が二人を探していたということは、再度抜刀隊の出動命令が下ったに違いない。

「出動命令ですか?」

剛介の質問に、窪田は頷いた。

「明日は一旦休みだ。だが、明後日、総攻撃を仕掛けると決まった。そのつもりでいるように」

剛介と宇都は、顔を見合わせた。わざわざ総攻撃という言葉を使うからには、明後日にこの田原坂での決着をつけるつもりなのだろう。

***

十九日。午後になると、雨が落ち始めた。前日に、窪田から出動命令を受けた剛介は、刀の手入れに余念がなかった。それは抜刀隊員の宇都も同じである。宇都の刀には昨日の血脂がこびりついていたため、剛介よりも念入りに、汚れを拭き取って磨いているようだった。

剛介の見たところ、どういうわけか、宇都は薩摩の者とあまり交わりたがっていないようである。この日の昼も、周りと一定の距離を保ちながら、宇都は剛介の近くで昼飯を取っていた。

そんな宇都を、関も菅原も不思議そうに眺めている。

「あいつ、なぜ一人でいるのだ?」

関が首を傾げた。

「さあ」

剛介は曖昧に首を傾げた。昨日の恩人ではあるが、どこまで立ち入って良いものやら、迷いがある。そこへ、窪田がやってきた。どうやら、お偉い方の軍議は終わったらしい。

「今は、同じ隊の者だ。まあ適当にやってほしい」

窪田は苦笑らしきものを口元に浮かべた。窪田自身も、宇都をどのように扱って良いものやら、考えあぐねていたらしい。そして、意を決したかのように、宇都を手招いた。

上長が呼んでいるのだから、従うのは当然である。宇都はやや頭を下げると、黙ってこちらへやってきた。

「宇都。少しは隊の者と馴染んだらどうだ」

窪田の諫言に、宇都は視線を落とした。

「話すことなど、あいもはん」

宇都の頑なな態度に、窪田がため息をつく。

「他の人間と交わらないというのは、何か理由があるのだろう?」

窪田はそれを気にかけていたのだろう。明日の事を考えれば当然のことで、妙な私情を戦場に持ち込まれて、作戦に支障をきたすようなことがあっては困るのである。

やがて、宇都はぽつりと呟いた。

「大した事ではあいもはん。私学校を辞め、上京して巡査になったちゅうだけです」

きつい薩摩弁のため、細かい意味は分かりかねる。だが、私学校を自主退学したという事実に、四人は顔を見合わせた。それは、大事ではないか。

「どういう事だ?」

剛介の口調は、思わず詰問口調になった。四人に迫られて、さすがに観念したのだろう。思い出すかのように、訥々と宇都は語り始めた。

宇都隼人は、鹿児島城下の生まれではない。肥後との境にある、出水の出だった。それだけで、城下士からは一段低く見られる、郷士だった。薩摩藩では鹿児島城下とは別の「外城士」の身分である。戊辰の役の際には、越後戦線から若松に進軍したという。

戊辰の役の後、薩摩の藩政はかつての城下士のうち、下士の者たちが中心となって改革に当たった。他の藩の手前もあり、鹿児島城下の下士たちは、旧弊の藩の体制を変えようと試みた。大久保や西郷は、その筆頭だった。だが、両者は国家の在り方の方針を巡って徐々に道を違え、西郷は遂に下野した。そして、三年前には、鹿児島に私学校が設立された。当初は漢学なども学んでいたが、次第に軍隊組織としての色合いが強くなっていった。私学校は鹿児島市内だけでなく、出水など外城の地にも設立された。

城下士に対して劣等感を抱いていた宇都は、当初は漢学を学べるということで喜んで私学校に入学した。だが、軍事色の強くなっていく私学校の在り方に疑問を抱き、退学を申し出た。

「退学?」

窪田が眉を潜めた。確か、私学校では「退学」を認めないのではなかったか。その疑問に答えるかのように、宇都は肩を竦めた。

「認められもはんでしたよ、当然。東京への遊学も禁止されていもしたし」

「それで、出水を出たのか」

関が、小声で呟いた。宇都が頷く。

「どしてん、家族は村八分になったじゃんそ。私かあ連絡を絶ったため、今はどうなっちょっか、分かりもはんが」

宇都は淡々と語っているが、なかなか凄絶な話である。このような事情を抱えていたのならば、宇都が薩摩の者とも距離を置いていたのも頷けた。

「もしかして、昨日の若者は……」

剛介は、はたと思い当たった。昨日、剛介を斬ろうとしたあの若者は、宇都の同郷の者だったのではないか。

「弟のように可愛がっちょった、近こん村邑の者じゃった」

それだけ言うと、宇都は顔を伏せた。

掛ける言葉が見当たらない。剛介も、戊辰の役では多くの知己を失った。だが、自らの手でかつての同胞を殺めるとは、さらに酷い状況ではないか。

見ると、窪田も視線を落としている。まさか、これほど宇都が重い事情を背負っているとは思わなかったのだろう。

「薩摩の罪は、薩摩の人間の手で雪ぎたかった」

宇都が、そっと言葉を吐き出した。剛介のためというよりも、彼自身の為にあの若者を斬ったのかもしれない。

関が、そっと鼻を啜り上げる音が聞こえた。

「そうか……」

剛介も、それだけ言うのが精一杯である。

「戦が絡むと、人が人でなくなるのは容易だからな」

会津城下の激戦をくぐり抜けたであろう窪田が呟いた。その言葉には、剛介も同意である。

「そういえば、遠藤。お主も訳有りだったな」

菅原が思い出したように言った。剛介は、思わず渋い顔になった。

「今、その話を持ち出しますか?」

現在の剛介は会津出身ということになっている以上、余計なことは言わないでもらいたかった。だが、時既に遅しで、窪田や関はもちろん、つい先程まで悲嘆にくれていたかに見えた宇都まで、興味津津といった体でこちらを見ている。

仕方なしに、剛介は今までの経緯をかいつまんで話した。

十四の歳に砲術を習い、大壇口の激戦に加わっていたこと。その際、目の前で恩師が落命し、続けて霞ヶ城の落城を目撃し、そして山入村や母成での戦い。そこから猪苗代で会津の丸山家に保護され、その縁で遠藤家の養子になった、等など。

「二本松は、城を枕にして最後まで戦ったのだったな」

窪田は、感慨深そうに述べた。会津の場合も総力戦だったが、首脳陣はほとんど生き残って、城も激しい損傷を受けたものの、火を掛けるには至らなかった。

「お主が抜刀隊に願い出たのも、分かる気がする」

関は、今までの剛介の言動にようやく納得したらしい。

「立ち入ったことを聞っが、生き延びて辛ろなかったか?」

宇都が静かに訊ねた。その問いに、剛介は首を横に振った。

全く辛くなかったか、と言われれば嘘だ。だが、それ以上に、当時の大人たちの願いを大切にしたかった。

「二本松や会津の大人達に、『二本松の種子であることを忘れるな』と言われたからな」

剛介は、当時のことを思い出していた。あの時、確かに「生き延びろ」と諭された。大人になった今になって、西南の地で再び戦場に立っているから、あの言葉を守れているかどうかはやや疑問だが。

「二本松の種子、か……」

宇都はその言葉を、噛み締めているらしい。ひょっとすると、剛介の過去の話に、一人薩摩を脱出した時分の身を重ねているのかもしれなかった。

「なるほど」

窪田も深く頷いた。

「二本松の方々は、本当に皆で藩の子供を大切にしていたのだな」

「はい」

剛介も、会津で暮らすようになって改めて気付いたことだった。二本松は、家中の子であれば身分の分け隔てなく「藩の御子」として扱い、藩全体で子を大切にする藩だった。その当たり前に感じていたことは、かつての二本松の者として、誇りに思う。

気がつくと、外は大雨になっていた。だが、この雨が、宇都の悲しみを洗い流してくれればいい。戊辰の戦以来、剛介は、初めて薩摩の人間の為に祈った。

今や、抜刀隊は警視隊の切り札として欠かせない存在になっていた。

「遠藤剛介はいるか」

一人の若い兵士が、剛介達のいる建物へやってきた。言葉に、会津訛りがある。

「私ですが」

剛介は前へ進み出た。

「先日、抜刀隊に加わっていただろう。明日、我々からも再度抜刀隊を出すことになった。川畑警部からお主に指名があった」

「分かりました」

先日抜刀隊に加わって生還したため、腕を見込まれたのかもしれない。剛介としても、再度命令があれば応じるつもりであった。そんな剛介を、関がうらやましそうに見つめた。

声を掛けてきた相手も、しげしげと剛介を眺めている。剛介の訛りで、同郷だと気付いたらしい。

「そういえば、遠藤。お主も会津か?」

兵士が訊ねた。幸い、そこにいるのは戊辰の役で敗軍とされた者たちばかりであった。特に気兼ねすることもない。

「そうです」

「ひょっとして、遠藤敬司の身内か?」

普段は東京で暮らす義兄も、戊辰の役の折には、籠城戦を戦い抜いたはずだった。年頃も敬司とあまり変わらないようであり、言葉からすると相手も旧会津藩士らしい。会津も二本松と同じように年若の者も軍制に組み入れられたから、籠城中の敬司の仲間だとすれば、敬司を知っていたとしても不思議ではない。

「義理の弟です」

すると、相手は白い歯を見せて笑った。

「やはりな。会津の実家に二本松の益荒男がいるというのを、敬司から聞いたことがあった」

剛介としては、苦笑するしかなかった。自分では特に気性が激しいとは思わないのだが、傍から見ると、荒々しく見えるところもあるのだろう。

「貴方様も、それは同じでしょう」

名を呼ぼうとして、相手の名前を知らないことに気付いた。

「半隊長の窪田重太だ」

「窪田様も、同じ益荒男では?」

「違いない。これでも白虎隊の士中一番隊に属していた」

窪田がニッと笑った。すると、窪田も剛介と同じように、戊辰の戦では刃を振るった一人ということになる。同郷でありながら剛介が窪田の顔を知らなかったのは、窪田は東京で直接警視隊に応募したからに違いない。会津の人間が生活に困窮し、上京して生活しているのは珍しいことではなかった。

それにしても。

会津の人間はどれだけこの戦に従軍しているのだろうか。先日、「戊辰の仇」と叫んでいた声も、会津訛りが含まれていた。

「会津の人間は、気性が強いのか」

剛介の側で、関が呟いた。そういえば、関はまだ後方支援ばかりに当っている。兵士というよりは警官そのものであった。そもそも、警視隊自体が本来は占領地の治安維持などの後方支援を目的として導入されたのだから、別に関が怠けているわけではない。だが、一連の戊辰の戦いのうち、しばしば後退していたのは仙台藩の兵だったというのは、聞いたことがあった。戊辰の役では剛介自身が仙台兵と一緒に戦う機会はなかったが、どうも怯懦な印象が拭えない。関のことは嫌いではないが、元武士というよりは、その辺りの平民と同じような印象を受けた。

「お前も出るか」

窪田がからかうように、関に問うた。歳は窪田の方が下だが、半隊長という立場のためか、遠慮がない。

関は、黙って首を振った。

翌朝、剛介達は田原坂の左翼の守備を命じられた。集合は午前七時。第二旅団の攻撃兵を援護する形である。だが、この日も戦況は芳しくなかった。相変わらず、薩摩兵は勇猛果敢に攻め込んでくるのである。

だが、剛介は妙な点に気付いた。心持ち、相手の薩摩兵の質が落ちてきているのである。十四日に戦ったときよりも、若年の者が多く見受けられた。

(もしかすると)

薩摩兵は私学校の生徒が多く従軍しているはずだが、実際に戦場に立った経験のある者の多くが、討死しているのではないか。

そのような事を考えていると、不意に茂みから若い薩摩兵が飛び出してきて、白刃をきらめかせて振りかぶってきた。咄嗟に抜き身の鍔元で受け止めたが、相手は剛介より一回り体が大きい。じりじりと、後退する。歯を食いしばり、相手の膂力に負けまいと剛介は腰に力を入れた。

その時、薩摩兵の背後にさらに白刃が光り、そのまま背後から薩摩兵を袈裟懸けにした。

「馬鹿な奴だ」

剛介を助けてくれたのは、どうやら、同じ川畑隊の者のようである。その顔には、見覚えがある気がした。だが、死体となった少年を見下ろす顔は、痛まし気に歪んでいた。

「かたじけない」

剛介は、礼を述べた。すると相手は、ふいと顔を背けた。

「同し隊の者を助くいのは、当然だ」

その日、剛介達は夕方四時まで睨み合いが続いた。だが、日が落ちてきてこの日の戦闘は、一旦撤収となった。

木葉の陣営に戻ると、その日支給された食事のうち、牛肉と大根を炊いたものを差し出してくれた。どうやら、菅原は牛肉の臭いが苦手らしい。菅原も後方組の一人である。菅原の方が年上ではあるが、わずかの間に、抜刀隊の一員として剛介を見る目に、尊敬の色が見えるようになっていた。

剛介も抜刀隊がどのような役割を担っているのかは心得ているので、年上の隊士に対しても、妙な遠慮はしなくなっていた。

「しかし、小兵なのによく食べるな」

「力を蓄えなければならないのですから、当然でしょう」

丁度、剛介が二つ目の団食(一合の握り飯)を食べ終えたところだった。

「今日は、どうだった」

菅原の問いに、剛介は首を振った。

「相変わらず、手強いですね。今日は、同じ隊の者に助けられましたし」

彼が相手を斬ってくれなければ、剛介の命はなかったかもしれない。と、少し離れたところに、当人が一人でいるのに気付いた。

昼間の礼をしなければ、と剛介は立ち上がって、彼の隣に腰を下ろした。

「昼間は助かった」

剛介は、自分の弁当から、とりわけ大きな鶏肉の塊を彼の弁当の上に載せた。

「いや。そいほど大したこちゃしちょらん」

やや照れている様子である。言葉の抑揚からすると、恐らく薩摩の人間なのだろう。

「名は?」

薩摩の人間には違いないが、せめて、命の恩人の名前くらいは覚えておきたい。

「宇都隼人という」

「薩摩らしい名前だな」

剛介は、小さく笑った。下の名前が「薩摩隼人」にあやかっているのは、明白だ。

「そげなお主は?」

「遠藤剛介だ」

「会津者か」

その言葉を聞くと、剛介は顔を顰めた。この男も、東人に対して偏見があるのではないか。

「悪いか」

「いや。ただ、生国を聞いてみただけだ」

宇都は、ふっと笑った。

「会津の人間と話すのは、別に嫌ではない。半隊長(てちょ)の窪田様も、会津の人だしな」

「ふむ」

宇都は窪田の部下に当たるのだろう。振り返ってみれば、剛介も薩摩の人間と対等な立場で話すのは、初めてである。

そういえば、と剛介は思い出した。宇都が斬った相手も、薩摩の人間には違いない。だが、宇都が痛ましそうな顔をしたのは、気のせいだったのだろうか。

そこへ、窪田もやってきた。

「ここにいたか。宇都、遠藤」

会津の人間と薩摩の人間が穏やかに談笑しているのが意外だったのか、軽く眉を上げたが、特に何も言わなかった。それよりも、窪田が二人を探していたということは、再度抜刀隊の出動命令が下ったに違いない。

「出動命令ですか?」

剛介の質問に、窪田は頷いた。

「明日は一旦休みだ。だが、明後日、総攻撃を仕掛けると決まった。そのつもりでいるように」

剛介と宇都は、顔を見合わせた。わざわざ総攻撃という言葉を使うからには、明後日にこの田原坂での決着をつけるつもりなのだろう。

***

十九日。午後になると、雨が落ち始めた。前日に、窪田から出動命令を受けた剛介は、刀の手入れに余念がなかった。それは抜刀隊員の宇都も同じである。宇都の刀には昨日の血脂がこびりついていたため、剛介よりも念入りに、汚れを拭き取って磨いているようだった。

剛介の見たところ、どういうわけか、宇都は薩摩の者とあまり交わりたがっていないようである。この日の昼も、周りと一定の距離を保ちながら、宇都は剛介の近くで昼飯を取っていた。

そんな宇都を、関も菅原も不思議そうに眺めている。

「あいつ、なぜ一人でいるのだ?」

関が首を傾げた。

「さあ」

剛介は曖昧に首を傾げた。昨日の恩人ではあるが、どこまで立ち入って良いものやら、迷いがある。そこへ、窪田がやってきた。どうやら、お偉い方の軍議は終わったらしい。

「今は、同じ隊の者だ。まあ適当にやってほしい」

窪田は苦笑らしきものを口元に浮かべた。窪田自身も、宇都をどのように扱って良いものやら、考えあぐねていたらしい。そして、意を決したかのように、宇都を手招いた。

上長が呼んでいるのだから、従うのは当然である。宇都はやや頭を下げると、黙ってこちらへやってきた。

「宇都。少しは隊の者と馴染んだらどうだ」

窪田の諫言に、宇都は視線を落とした。

「話すことなど、あいもはん」

宇都の頑なな態度に、窪田がため息をつく。

「他の人間と交わらないというのは、何か理由があるのだろう?」

窪田はそれを気にかけていたのだろう。明日の事を考えれば当然のことで、妙な私情を戦場に持ち込まれて、作戦に支障をきたすようなことがあっては困るのである。

やがて、宇都はぽつりと呟いた。

「大した事ではあいもはん。私学校を辞め、上京して巡査になったちゅうだけです」

きつい薩摩弁のため、細かい意味は分かりかねる。だが、私学校を自主退学したという事実に、四人は顔を見合わせた。それは、大事ではないか。

「どういう事だ?」

剛介の口調は、思わず詰問口調になった。四人に迫られて、さすがに観念したのだろう。思い出すかのように、訥々と宇都は語り始めた。

宇都隼人は、鹿児島城下の生まれではない。肥後との境にある、出水の出だった。それだけで、城下士からは一段低く見られる、郷士だった。薩摩藩では鹿児島城下とは別の「外城士」の身分である。戊辰の役の際には、越後戦線から若松に進軍したという。

戊辰の役の後、薩摩の藩政はかつての城下士のうち、下士の者たちが中心となって改革に当たった。他の藩の手前もあり、鹿児島城下の下士たちは、旧弊の藩の体制を変えようと試みた。大久保や西郷は、その筆頭だった。だが、両者は国家の在り方の方針を巡って徐々に道を違え、西郷は遂に下野した。そして、三年前には、鹿児島に私学校が設立された。当初は漢学なども学んでいたが、次第に軍隊組織としての色合いが強くなっていった。私学校は鹿児島市内だけでなく、出水など外城の地にも設立された。

城下士に対して劣等感を抱いていた宇都は、当初は漢学を学べるということで喜んで私学校に入学した。だが、軍事色の強くなっていく私学校の在り方に疑問を抱き、退学を申し出た。

「退学?」

窪田が眉を潜めた。確か、私学校では「退学」を認めないのではなかったか。その疑問に答えるかのように、宇都は肩を竦めた。

「認められもはんでしたよ、当然。東京への遊学も禁止されていもしたし」

「それで、出水を出たのか」

関が、小声で呟いた。宇都が頷く。

「どしてん、家族は村八分になったじゃんそ。私かあ連絡を絶ったため、今はどうなっちょっか、分かりもはんが」

宇都は淡々と語っているが、なかなか凄絶な話である。このような事情を抱えていたのならば、宇都が薩摩の者とも距離を置いていたのも頷けた。

「もしかして、昨日の若者は……」

剛介は、はたと思い当たった。昨日、剛介を斬ろうとしたあの若者は、宇都の同郷の者だったのではないか。

「弟のように可愛がっちょった、近こん村邑の者じゃった」

それだけ言うと、宇都は顔を伏せた。

掛ける言葉が見当たらない。剛介も、戊辰の役では多くの知己を失った。だが、自らの手でかつての同胞を殺めるとは、さらに酷い状況ではないか。

見ると、窪田も視線を落としている。まさか、これほど宇都が重い事情を背負っているとは思わなかったのだろう。

「薩摩の罪は、薩摩の人間の手で雪ぎたかった」

宇都が、そっと言葉を吐き出した。剛介のためというよりも、彼自身の為にあの若者を斬ったのかもしれない。

関が、そっと鼻を啜り上げる音が聞こえた。

「そうか……」

剛介も、それだけ言うのが精一杯である。

「戦が絡むと、人が人でなくなるのは容易だからな」

会津城下の激戦をくぐり抜けたであろう窪田が呟いた。その言葉には、剛介も同意である。

「そういえば、遠藤。お主も訳有りだったな」

菅原が思い出したように言った。剛介は、思わず渋い顔になった。

「今、その話を持ち出しますか?」

現在の剛介は会津出身ということになっている以上、余計なことは言わないでもらいたかった。だが、時既に遅しで、窪田や関はもちろん、つい先程まで悲嘆にくれていたかに見えた宇都まで、興味津津といった体でこちらを見ている。

仕方なしに、剛介は今までの経緯をかいつまんで話した。

十四の歳に砲術を習い、大壇口の激戦に加わっていたこと。その際、目の前で恩師が落命し、続けて霞ヶ城の落城を目撃し、そして山入村や母成での戦い。そこから猪苗代で会津の丸山家に保護され、その縁で遠藤家の養子になった、等など。

「二本松は、城を枕にして最後まで戦ったのだったな」

窪田は、感慨深そうに述べた。会津の場合も総力戦だったが、首脳陣はほとんど生き残って、城も激しい損傷を受けたものの、火を掛けるには至らなかった。

「お主が抜刀隊に願い出たのも、分かる気がする」

関は、今までの剛介の言動にようやく納得したらしい。

「立ち入ったことを聞っが、生き延びて辛ろなかったか?」

宇都が静かに訊ねた。その問いに、剛介は首を横に振った。

全く辛くなかったか、と言われれば嘘だ。だが、それ以上に、当時の大人たちの願いを大切にしたかった。

「二本松や会津の大人達に、『二本松の種子であることを忘れるな』と言われたからな」

剛介は、当時のことを思い出していた。あの時、確かに「生き延びろ」と諭された。大人になった今になって、西南の地で再び戦場に立っているから、あの言葉を守れているかどうかはやや疑問だが。

「二本松の種子、か……」

宇都はその言葉を、噛み締めているらしい。ひょっとすると、剛介の過去の話に、一人薩摩を脱出した時分の身を重ねているのかもしれなかった。

「なるほど」

窪田も深く頷いた。

「二本松の方々は、本当に皆で藩の子供を大切にしていたのだな」

「はい」

剛介も、会津で暮らすようになって改めて気付いたことだった。二本松は、家中の子であれば身分の分け隔てなく「藩の御子」として扱い、藩全体で子を大切にする藩だった。その当たり前に感じていたことは、かつての二本松の者として、誇りに思う。

気がつくと、外は大雨になっていた。だが、この雨が、宇都の悲しみを洗い流してくれればいい。戊辰の戦以来、剛介は、初めて薩摩の人間の為に祈った。

0

お気に入りに追加

8

あなたにおすすめの小説

直違の紋に誓って~ Spin Off

篠川翠

歴史・時代

<剛介の初恋>

本編である「直違の紋に誓って」を書いている最中に、気分転換も兼ねて書き下ろし、本編に先駆けて発表した作品です。

二本松の戦火を逃れて会津に保護された剛介は、どのような青春時代を送ったのか。本編では書ききれなかった青春時代について、描いています。

<父の背中>

会津で父の顔を知らずに育った少年、遠藤貞信。14歳の夏、母の導きにより彼は父との再会を果たします。貞信の父、剛介が妻に語れなかった、会津を離れた本当の理由とは……。

noteで本編を連載中に、フォロワー様から「剛介のその後が知りたい」というリクエストを頂き、誕生した作品です。

西涼女侠伝

水城洋臣

歴史・時代

無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超

舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。

役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。

家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。

ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。

荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。

主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。

三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)

涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。

陣代『諏訪勝頼』――御旗盾無、御照覧あれ!――

黒鯛の刺身♪

歴史・時代

戦国の巨獣と恐れられた『武田信玄』の実質的後継者である『諏訪勝頼』。

一般には武田勝頼と記されることが多い。

……が、しかし、彼は正統な後継者ではなかった。

信玄の遺言に寄れば、正式な後継者は信玄の孫とあった。

つまり勝頼の子である信勝が後継者であり、勝頼は陣代。

一介の後見人の立場でしかない。

織田信長や徳川家康ら稀代の英雄たちと戦うのに、正式な当主と成れず、一介の後見人として戦わねばならなかった諏訪勝頼。

……これは、そんな悲運の名将のお話である。

【画像引用】……諏訪勝頼・高野山持明院蔵

【注意】……武田贔屓のお話です。

所説あります。

あくまでも一つのお話としてお楽しみください。

国殤(こくしょう)

松井暁彦

歴史・時代

目前まで迫る秦の天下統一。

秦王政は最大の難敵である強国楚の侵攻を開始する。

楚征伐の指揮を任されたのは若き勇猛な将軍李信。

疾風の如く楚の城郭を次々に降していく李信だったが、彼の前に楚最強の将軍項燕が立ちはだかる。

項燕の出現によって狂い始める秦王政の計画。項燕に対抗するために、秦王政は隠棲した王翦の元へと向かう。

今、項燕と王翦の国の存亡をかけた戦いが幕を開ける。

鎌倉最後の日

もず りょう

歴史・時代

かつて源頼朝や北条政子・義時らが多くの血を流して築き上げた武家政権・鎌倉幕府。承久の乱や元寇など幾多の困難を乗り越えてきた幕府も、悪名高き執権北条高時の治政下で頽廃を極めていた。京では後醍醐天皇による倒幕計画が持ち上がり、世に動乱の兆しが見え始める中にあって、北条一門の武将金澤貞将は危機感を募らせていく。ふとしたきっかけで交流を深めることとなった御家人新田義貞らは、貞将にならば鎌倉の未来を託すことができると彼に「決断」を迫るが――。鎌倉幕府の最後を華々しく彩った若き名将の清冽な生きざまを活写する歴史小説、ここに開幕!

独裁者・武田信玄

いずもカリーシ

歴史・時代

歴史の本とは別の視点で武田信玄という人間を描きます!

平和な時代に、戦争の素人が娯楽[エンターテイメント]の一貫で歴史の本を書いたことで、歴史はただ暗記するだけの詰まらないものと化してしまいました。

『事実は小説よりも奇なり』

この言葉の通り、事実の方が好奇心をそそるものであるのに……

歴史の本が単純で薄い内容であるせいで、フィクションの方が面白く、深い内容になっていることが残念でなりません。

過去の出来事ではありますが、独裁国家が民主国家を数で上回り、戦争が相次いで起こる『現代』だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。

【第壱章 独裁者への階段】 国を一つにできない弱く愚かな支配者は、必ず滅ぶのが戦国乱世の習い

【第弐章 川中島合戦】 戦争の勝利に必要な条件は第一に補給、第二に地形

【第参章 戦いの黒幕】 人の持つ欲を煽って争いの種を撒き、愚かな者を操って戦争へと発展させる武器商人

【第肆章 織田信長の愛娘】 人間の生きる価値は、誰かの役に立つ生き方のみにこそある

【最終章 西上作戦】 人々を一つにするには、敵が絶対に必要である

この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。

(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です)

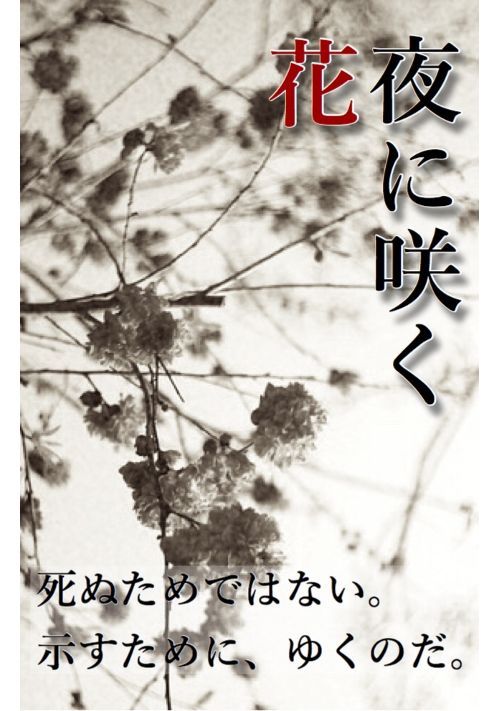

夜に咲く花

増黒 豊

歴史・時代

2017年に書いたものの改稿版を掲載します。

幕末を駆け抜けた新撰組。

その十一番目の隊長、綾瀬久二郎の凄絶な人生を描く。

よく知られる新撰組の物語の中に、架空の設定を織り込み、彼らの生きた跡をより強く浮かび上がらせたい。

旧式戦艦はつせ

古井論理

歴史・時代

真珠湾攻撃を行う前に機動艦隊が発見されてしまい、結果的に太平洋戦争を回避した日本であったが軍備は軍縮条約によって制限され、日本国に国名を変更し民主政治を取り入れたあとも締め付けが厳しい日々が続いている世界。東南アジアの元列強植民地が独立した大国・マカスネシア連邦と同盟を結んだ日本だが、果たして復権の日は来るのであろうか。ロマンと知略のIF戦記。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる