34 / 46

第三章 若木萌ゆ

九州へ

しおりを挟む

それからひと月あまり経って、若松にも「草牟田の弾薬庫が襲われた」という知らせがもたらされた。

御一新の際の立役者である西郷隆盛が、ついに私学校や薩摩の人々を巻き込んで、兵を上げそうだという。

廃藩置県後も、まだ藩兵制度がしっかり生きている土地もあった。奇妙なことに、その最もたるものが薩摩だった。そのため薩摩では、大久保ら新政府の息のかかった者たちと、戊辰の役に参加した士族の生き残りの薩摩の者同士が、敵味方に分かれているという。薩摩に戻れば、西郷は英雄であり、県令の大山などよりも遥かに人気がある。薩摩軍の西郷を慕って挙兵に参加したのは薩摩だけではない。熊本や隣県の宮崎などからも、薩摩軍に合流した。

(馬鹿らしい)

そう思いつつも、剛介の胸中には冷たい怒りが広がった。

二本松は、そのような愚者たちに蹂躙され、死んでいった。士卒の多くの者が死に絶えたのは、そのような愚者らの私怨のためではなかったのか。

戊辰の役で散々血を流しながら、まだ戦い足りぬらしい。そう思うと、やりきれなさが残った。

二月十五日。会津ではまだまだ冬である。若松警察署内で、ささやかな酒宴が開かれた。日頃の労をねぎらうという名目なのだが、このところ、署内の上役である白井と篠原の仲が険悪なのである。その荒肝をなだめようというのが、言い出しっぺの齋藤の言い分だった。

それというのも、昨日、とうとう西郷隆盛が兵を上げたという連絡がもたらされた。白井は長州出身、篠原は薩摩出身である。階級は同じ一等巡査なのだが、どちらにも次の署長の座を巡って功を立てたいという焦りが、あるようだった。薩摩出身の篠原としては、西郷に対して忸怩たる思いがあるのだろう。さらに本音を言えば、両名とも出来るものならば、居心地の悪い会津からとっとと逃げ出したいのかもしれない。

西郷の挙兵に対して「肥後・佐賀・筑前・土佐・備前・因習・彦根・桑名・会津・庄内などは挙兵をするに違いない」と、木戸孝允は岩倉具視に対して書翰を送ったという。その話を、白井が今朝の朝礼で「訓話」として披露していた。

(あんな話を堂々と朝礼の席で訓示するから、いらぬ火種を蒔くのだ)

剛介は、内心そう思っていた。もっとも、事ある毎に茶々を入れたがる白井も白井だ。剛介にとっては、両名ともどうでも良い相手ではあるが。

そんな白井と篠原に酒を注いでやろうという地元の人間は、少ない。仕方なしに、春に就職したばかりの剛介に面倒な役回りが押し付けられた。

「頼む、遠藤」

先輩格の齋藤が、手を合わせる。

「あのお二方は、酔い潰してしまえ」

「そこまでする必要がありますか」

剛介は、苦笑いした。

署内の下級職員は、その多くが地元の人々である。表立って反抗すればどのような処罰が待っているか分からないため、逆らう者はいない。だが、自ずと白井も篠原も部下からは嫌われていた。

白井はともかく、幼少の頃より薩摩の芋焼酎で鍛えられている篠原を酔い潰せるだろうかと内心訝しみながら、剛介は二人に酒を注いだ。

二人の口は、酒が進むほどに止まらなくなっていった。多くは、会津への悪口である。会津の者は、馬鹿正直すぎる。要領というものを知らぬ。早くから我らに恭順しておけば、多くの者を死なせずに済んだものを。

そんな二人を、周りの部下たちは諂うでもなく、冷ややかに酒を注いでやりながら、一刻も早く酔い潰そうとしていた。

「……それで、二本松の戦の折には……」

篠原の口から、「二本松」という言葉が滑り出て、剛介は思わず手を止めた。

「私は、正法寺という村邑から二本松に入りましてな」

すると、この男はあの戦いの時には剛介たちと対峙していたのか。いつもにも増して、むかつきが、胸を覆う。顔色に出ていないであろうかと思いながら、黙って篠原の杯に注いでやった。

「ほう」

白井が、目を細めた。

「長州は、竹田とかいう所から入った。どこよりも早かったな」

白井は、篠原を侮蔑するように言った。

それで、真っ先に城下で狼藉を働いたというわけか。剛介にしてみれば、どちらも大して変わりがない。

「大壇は、軍目付の隊が手強くての。斃した後に、その生き肝を食っていた者もおったようだが……」

篠原は苦笑した。当時は若かったが、とても他の者の真似をする気にはならなかったという。

(小川先生のことだ)

もちろん、剛介は平助を知っていた。当時の武士の慣習とは言え、改めて生々しい話を聞かされると、きついものがある。

「何よりも、砲兵どもが強かった。砲も小銃もすこぶる射撃が正確でな。おまけに、地の利は完全に二本松にある。あの指揮官は若かったようだが、見事な采配ぶりであったよ。お陰で、薩摩も随分と被害を被った」

篠原の言葉に、剛介はさらに胸が詰まった。

「どうした、遠藤」

いつの間にか顔色が変わっていたのか、白井が怪訝そうに剛介を見つめる。

「いえ、どうということはありません」

剛介は、慌てて首を振った。「少々酒に、当てられたようです」

「まあ、お主も飲め」

昔日の武功で舌が滑らかになっているのか、白井が側にあった杯を剛介に押し付けた。

「それでどうなった」

平然と白井は篠原に訊ねる。

「儂の幼な友など、あの者たちの砲で吹き飛ばされ、二度と剣を握れぬ体になった。だがな、先へ進もうとして、もっとぞっとした」

篠原が、唇を歪めた。

「死体が転がっていたが、子供の死体であったよ。せいぜい、十三、四といったところではないか」

奥田午之助だろうか。

「農民が巻き込まれたということか?」

眉を顰めた白井の問いに、篠原は首を振った。

「いや、身なりは武士だったな。腰の物があった。それにしても、二本松は、子供でも鬼に仕立て上げる。恐ろしいところだと思った」

剛介は、手が震えた。決して、酒のせいではない。

「そうか。私が戦ったのは、年老いた鬼たちだった」

白井はせせら笑った。確か、竹田門は老人組が守っていたはずである。だがあの時、老いも若きも、男子たる者は皆戦った。どうして笑えるのだろう。

「子供の鬼にしてやられるとは、薩摩も情けないの」

明らかに、白井は篠原を挑発している。

元々、薩長の間では反目し合うことも珍しくなかったというが、乱暴狼藉の具合においては、五十歩百歩ではないか。

白井の言葉に、座は、一気に白けた。その白けた空気に気付いていないのは、すっかり酔いが回った白井と篠原だけである。

「もう、それくらいにされては……」

さすがに、二人が言い過ぎだと感じたのだろう。一つ年嵩の佐野が止めに入った。だが、酔いの勢いに任せた二人の言い合いは、止まらない。

「何だと?」

篠原が、白井の胸ぐらを掴んだ。

「長州の者たちは、供中でほとんど敵に当たらなかったそうだな。大壇で我々が苦戦している間、城下で遊んでいたというわけか」

佐野は、二人の間に割って入った。

「遠藤、手伝え」

剛介もはっと我に帰り、篠原を白井から引き剥がした。

「何をする」

悪い酒だ。舌打ちしたいのを我慢して、剛介は首を振った。

「近所の者に、迷惑がかかります」

もう、夜更けである。

「私に意見するとは、遠藤。会津者のくせに、随分偉そうではないか」

篠原が、剛介を睨んだ。どこかで見たような目つきだ。

「それとも、西郷殿の奸計に乗るつもりか」

無茶苦茶な理論だ。周りの先輩も、篠原の暴論に顔を引きつらせている。

「偉いお主に、一つ仕事をやろう」

酔った篠原は、更に剛介に絡んだ。

「川路様から、地方の巡査も九州に出してほしいと電報が来た。お主が行って来い」

しん、と場が静まり返った。この男の言葉に、逆らえるわけがない。それを皆が知っていた。

「そうだ。会津の罪を雪いで来い」

先程まで篠原と諍っていたくせに、白井が茶々を入れる。彼にとっても、会津の人間は所詮、自分の出世のための駒にすぎないのだろう。まして、二本松の人間がここにいるとは思ってもいないようだ。

命が掛かるであろうことは、分かってはいる。だが、このままでは二本松で露と消えた者たちが浮かばれない。剛介の血が沸騰した。逆に、表情は能面のように静かである。

「明日にでも、向いましょう」

夜番の者に酔った二人の介抱を頼むと、剛介は庁舎の玄関を出ようとした。

「遠藤」

剛介を呼び止めたのは、佐野だった。

「お主、あれで良いのか」

「はい」

頷いた剛介の顔を見た佐野は、はっとした。この春巡査になったばかりの後輩の目には、暗い炎が浮かんでいる。物静かながら何か訳ありの男だとは思っていたが、このような情念を持っていたのか。

「錦旗に歯向かうものは、征伐しなければならないのでしょう。遠藤がそう言っていたと、白井様たちにお伝え下さい」

内心とは裏腹に、剛介はそう言い捨てた。本当は、勤王という明確な主義を持っているわけではない。ただ、そう言っておけば無難であろう。

皮肉が込められた剛介の言葉に、佐野は、黙り込んだ。かつて、会津もそう言われて、征伐の槍玉に上げられた。

「お主、本当は二本松の者ではないか」

佐野の言葉に、剛介はそうとも違うとも、言わなかった。だが、その沈黙こそが佐野の求める答えだった。

***

さすがに、篠原や白井の思いつきで翌日出立というわけにはいかなかった。それでも、酒宴から三日後には若松を発ち、九州に向かうことになった。

「どうして……」

酒宴の日の夜、「九州に行くことになった」と告げると、伊都は泣いた。

「剛介様でなくてもよいでしょうに」

「仕事だからな」

剛介は、努めて淡々と告げた。だが、戊辰の時と異なり、今度は、公儀のために戦うというつもりはなかった。強いて言えば、二本松に散った同胞の無念を晴らしにいく。会津の名誉のために、戦いに行く。完全に、私情が剛介を戦いに駆り立てた理由であった。

ただし、二本松の実家には詫び状を送った。なぜか、今度の戦いでは死ぬ気はしない。だが、またしても心配を掛けることには違いない。

静かに暗い情念を目に浮かべる義理の息子に対して、義父の清尚はため息をついた。どうも、単純に「仕事だから行く」というものではなさそうだとは、薄々察していた。だが、それを口にしたところで、薩長の上官から命じられた以上、この義理の息子は九州へ行くしかないのである。

「留守を気にすることはない。思う存分戦われよ」

「ありがとうございます」

遠藤の家も、万が一の場合は貞信がいる。その事も、剛介にためらいを少なくさせていた。

出立の前の晩。剛介が眠ろうとしていると、不意に布団にぬくもりの塊が滑り込んできた。伊都である。

(はしたない……)

そう思いながらも、伊都は遠慮がなかった。

「剛介様。なぜ男の方たちは、戦わなければならないのでしょう」

伊都が、布団の中で剛介の手を握りしめた。

剛介は、妻の積極的な行動に驚いて、慌てて体を引いた。だが、伊都は剛介の手を離さない。

「せめて、私には本当の事を教えて下さいませ」

(どう答えるべきか……)

一言で説明するのは、難しい。だが、この場に及んで嘘をついたり誤魔化したりするのも嫌だった。

「……義の為に」

「義……」

夫の言葉を、伊都は繰り返した。

「薩長は、未だに東国を蔑んでいる。白井様や篠原様の言葉でよく分かった」

日頃、愚痴を言わない夫にしては珍しい。よほど、腹に据えかねているのだろう。

「猪苗代で、私は命を拾った。それを無駄にしようとは思わない。だが、薩長の蛮行に目を瞑ったまま黙って生き延びるのも、また、義に背く。そのような振る舞いをしたら、亡き同胞はどう思うか」

二本松で生きる人々の、「もう人が死ぬのを見たくない」という願いも、分からなくはない。それも、一つの在り方だ。だが亡くなった同胞らは、あの時、主君からただ言われるままに戦場に立っていたのではない。一人ひとりが二本松武士の誇りにかけて、二本松を守ろうとして戦に臨み、散っていった。それが武士というものだ。決して、鬼の子の集団などではなかった。

「私情ではある。だが、戊辰の怨みを晴らすには、今回が最後の機会となるだろうな」

仮にも官吏の末席にある剛介には、よく分かっていた。もう、既に「藩」という単位は消滅し、帝を中心とした集権国家に移行しつつある。「国」と言えば日本全体を指し、戦と言えば相手は朝鮮や中国などになっていく。これからは、薩長とも手を携えて諸外国に立ち向かって行かなければならない。

その前に剛介自身が、積年の思いにけじめを付けたかった。

「貞信の名前は、大壇で亡くなられた先生のお名前を頂いたのでしたね」

伊都はそっと呟いた。その名は貞信の誕生の時に、剛介自身が名付けたのだった。家長である清尚を差し置いて、美しい文字で早々と書き上げた名前は、未だに床の間に飾ってある。息子と同じ名を持つ英霊や、かつての同胞たちの名誉のために、夫は戦地に赴きたいのだろう。夫は、やはり二本松の人であり、その事を忘れたことがなかった。そして、貞信という名前は、剛介が亡き恩師への思いも込めて、未来への希望を託した名前に違いない。

「あの頃は、先生のためなら、死んでもいいと思っていた」

そう呟く夫の言葉に、伊都はぎょっとした。

その気配を感じ取り、剛介は微かに笑った。

「今は違う。ただ貞信には、薩長に諂わなくても良い世を、この手で渡してやりたい。伊都」

剛介は、妻の手を握り返してやった。

「私の我儘を、許してくれるか」

そこまで言われては、九州行を認めるしかないではないか。

(ずるい)

そう思いながらも、やはり誇らしい夫だと思った。

「伊都は、剛介様の妻ですから」

御一新の際の立役者である西郷隆盛が、ついに私学校や薩摩の人々を巻き込んで、兵を上げそうだという。

廃藩置県後も、まだ藩兵制度がしっかり生きている土地もあった。奇妙なことに、その最もたるものが薩摩だった。そのため薩摩では、大久保ら新政府の息のかかった者たちと、戊辰の役に参加した士族の生き残りの薩摩の者同士が、敵味方に分かれているという。薩摩に戻れば、西郷は英雄であり、県令の大山などよりも遥かに人気がある。薩摩軍の西郷を慕って挙兵に参加したのは薩摩だけではない。熊本や隣県の宮崎などからも、薩摩軍に合流した。

(馬鹿らしい)

そう思いつつも、剛介の胸中には冷たい怒りが広がった。

二本松は、そのような愚者たちに蹂躙され、死んでいった。士卒の多くの者が死に絶えたのは、そのような愚者らの私怨のためではなかったのか。

戊辰の役で散々血を流しながら、まだ戦い足りぬらしい。そう思うと、やりきれなさが残った。

二月十五日。会津ではまだまだ冬である。若松警察署内で、ささやかな酒宴が開かれた。日頃の労をねぎらうという名目なのだが、このところ、署内の上役である白井と篠原の仲が険悪なのである。その荒肝をなだめようというのが、言い出しっぺの齋藤の言い分だった。

それというのも、昨日、とうとう西郷隆盛が兵を上げたという連絡がもたらされた。白井は長州出身、篠原は薩摩出身である。階級は同じ一等巡査なのだが、どちらにも次の署長の座を巡って功を立てたいという焦りが、あるようだった。薩摩出身の篠原としては、西郷に対して忸怩たる思いがあるのだろう。さらに本音を言えば、両名とも出来るものならば、居心地の悪い会津からとっとと逃げ出したいのかもしれない。

西郷の挙兵に対して「肥後・佐賀・筑前・土佐・備前・因習・彦根・桑名・会津・庄内などは挙兵をするに違いない」と、木戸孝允は岩倉具視に対して書翰を送ったという。その話を、白井が今朝の朝礼で「訓話」として披露していた。

(あんな話を堂々と朝礼の席で訓示するから、いらぬ火種を蒔くのだ)

剛介は、内心そう思っていた。もっとも、事ある毎に茶々を入れたがる白井も白井だ。剛介にとっては、両名ともどうでも良い相手ではあるが。

そんな白井と篠原に酒を注いでやろうという地元の人間は、少ない。仕方なしに、春に就職したばかりの剛介に面倒な役回りが押し付けられた。

「頼む、遠藤」

先輩格の齋藤が、手を合わせる。

「あのお二方は、酔い潰してしまえ」

「そこまでする必要がありますか」

剛介は、苦笑いした。

署内の下級職員は、その多くが地元の人々である。表立って反抗すればどのような処罰が待っているか分からないため、逆らう者はいない。だが、自ずと白井も篠原も部下からは嫌われていた。

白井はともかく、幼少の頃より薩摩の芋焼酎で鍛えられている篠原を酔い潰せるだろうかと内心訝しみながら、剛介は二人に酒を注いだ。

二人の口は、酒が進むほどに止まらなくなっていった。多くは、会津への悪口である。会津の者は、馬鹿正直すぎる。要領というものを知らぬ。早くから我らに恭順しておけば、多くの者を死なせずに済んだものを。

そんな二人を、周りの部下たちは諂うでもなく、冷ややかに酒を注いでやりながら、一刻も早く酔い潰そうとしていた。

「……それで、二本松の戦の折には……」

篠原の口から、「二本松」という言葉が滑り出て、剛介は思わず手を止めた。

「私は、正法寺という村邑から二本松に入りましてな」

すると、この男はあの戦いの時には剛介たちと対峙していたのか。いつもにも増して、むかつきが、胸を覆う。顔色に出ていないであろうかと思いながら、黙って篠原の杯に注いでやった。

「ほう」

白井が、目を細めた。

「長州は、竹田とかいう所から入った。どこよりも早かったな」

白井は、篠原を侮蔑するように言った。

それで、真っ先に城下で狼藉を働いたというわけか。剛介にしてみれば、どちらも大して変わりがない。

「大壇は、軍目付の隊が手強くての。斃した後に、その生き肝を食っていた者もおったようだが……」

篠原は苦笑した。当時は若かったが、とても他の者の真似をする気にはならなかったという。

(小川先生のことだ)

もちろん、剛介は平助を知っていた。当時の武士の慣習とは言え、改めて生々しい話を聞かされると、きついものがある。

「何よりも、砲兵どもが強かった。砲も小銃もすこぶる射撃が正確でな。おまけに、地の利は完全に二本松にある。あの指揮官は若かったようだが、見事な采配ぶりであったよ。お陰で、薩摩も随分と被害を被った」

篠原の言葉に、剛介はさらに胸が詰まった。

「どうした、遠藤」

いつの間にか顔色が変わっていたのか、白井が怪訝そうに剛介を見つめる。

「いえ、どうということはありません」

剛介は、慌てて首を振った。「少々酒に、当てられたようです」

「まあ、お主も飲め」

昔日の武功で舌が滑らかになっているのか、白井が側にあった杯を剛介に押し付けた。

「それでどうなった」

平然と白井は篠原に訊ねる。

「儂の幼な友など、あの者たちの砲で吹き飛ばされ、二度と剣を握れぬ体になった。だがな、先へ進もうとして、もっとぞっとした」

篠原が、唇を歪めた。

「死体が転がっていたが、子供の死体であったよ。せいぜい、十三、四といったところではないか」

奥田午之助だろうか。

「農民が巻き込まれたということか?」

眉を顰めた白井の問いに、篠原は首を振った。

「いや、身なりは武士だったな。腰の物があった。それにしても、二本松は、子供でも鬼に仕立て上げる。恐ろしいところだと思った」

剛介は、手が震えた。決して、酒のせいではない。

「そうか。私が戦ったのは、年老いた鬼たちだった」

白井はせせら笑った。確か、竹田門は老人組が守っていたはずである。だがあの時、老いも若きも、男子たる者は皆戦った。どうして笑えるのだろう。

「子供の鬼にしてやられるとは、薩摩も情けないの」

明らかに、白井は篠原を挑発している。

元々、薩長の間では反目し合うことも珍しくなかったというが、乱暴狼藉の具合においては、五十歩百歩ではないか。

白井の言葉に、座は、一気に白けた。その白けた空気に気付いていないのは、すっかり酔いが回った白井と篠原だけである。

「もう、それくらいにされては……」

さすがに、二人が言い過ぎだと感じたのだろう。一つ年嵩の佐野が止めに入った。だが、酔いの勢いに任せた二人の言い合いは、止まらない。

「何だと?」

篠原が、白井の胸ぐらを掴んだ。

「長州の者たちは、供中でほとんど敵に当たらなかったそうだな。大壇で我々が苦戦している間、城下で遊んでいたというわけか」

佐野は、二人の間に割って入った。

「遠藤、手伝え」

剛介もはっと我に帰り、篠原を白井から引き剥がした。

「何をする」

悪い酒だ。舌打ちしたいのを我慢して、剛介は首を振った。

「近所の者に、迷惑がかかります」

もう、夜更けである。

「私に意見するとは、遠藤。会津者のくせに、随分偉そうではないか」

篠原が、剛介を睨んだ。どこかで見たような目つきだ。

「それとも、西郷殿の奸計に乗るつもりか」

無茶苦茶な理論だ。周りの先輩も、篠原の暴論に顔を引きつらせている。

「偉いお主に、一つ仕事をやろう」

酔った篠原は、更に剛介に絡んだ。

「川路様から、地方の巡査も九州に出してほしいと電報が来た。お主が行って来い」

しん、と場が静まり返った。この男の言葉に、逆らえるわけがない。それを皆が知っていた。

「そうだ。会津の罪を雪いで来い」

先程まで篠原と諍っていたくせに、白井が茶々を入れる。彼にとっても、会津の人間は所詮、自分の出世のための駒にすぎないのだろう。まして、二本松の人間がここにいるとは思ってもいないようだ。

命が掛かるであろうことは、分かってはいる。だが、このままでは二本松で露と消えた者たちが浮かばれない。剛介の血が沸騰した。逆に、表情は能面のように静かである。

「明日にでも、向いましょう」

夜番の者に酔った二人の介抱を頼むと、剛介は庁舎の玄関を出ようとした。

「遠藤」

剛介を呼び止めたのは、佐野だった。

「お主、あれで良いのか」

「はい」

頷いた剛介の顔を見た佐野は、はっとした。この春巡査になったばかりの後輩の目には、暗い炎が浮かんでいる。物静かながら何か訳ありの男だとは思っていたが、このような情念を持っていたのか。

「錦旗に歯向かうものは、征伐しなければならないのでしょう。遠藤がそう言っていたと、白井様たちにお伝え下さい」

内心とは裏腹に、剛介はそう言い捨てた。本当は、勤王という明確な主義を持っているわけではない。ただ、そう言っておけば無難であろう。

皮肉が込められた剛介の言葉に、佐野は、黙り込んだ。かつて、会津もそう言われて、征伐の槍玉に上げられた。

「お主、本当は二本松の者ではないか」

佐野の言葉に、剛介はそうとも違うとも、言わなかった。だが、その沈黙こそが佐野の求める答えだった。

***

さすがに、篠原や白井の思いつきで翌日出立というわけにはいかなかった。それでも、酒宴から三日後には若松を発ち、九州に向かうことになった。

「どうして……」

酒宴の日の夜、「九州に行くことになった」と告げると、伊都は泣いた。

「剛介様でなくてもよいでしょうに」

「仕事だからな」

剛介は、努めて淡々と告げた。だが、戊辰の時と異なり、今度は、公儀のために戦うというつもりはなかった。強いて言えば、二本松に散った同胞の無念を晴らしにいく。会津の名誉のために、戦いに行く。完全に、私情が剛介を戦いに駆り立てた理由であった。

ただし、二本松の実家には詫び状を送った。なぜか、今度の戦いでは死ぬ気はしない。だが、またしても心配を掛けることには違いない。

静かに暗い情念を目に浮かべる義理の息子に対して、義父の清尚はため息をついた。どうも、単純に「仕事だから行く」というものではなさそうだとは、薄々察していた。だが、それを口にしたところで、薩長の上官から命じられた以上、この義理の息子は九州へ行くしかないのである。

「留守を気にすることはない。思う存分戦われよ」

「ありがとうございます」

遠藤の家も、万が一の場合は貞信がいる。その事も、剛介にためらいを少なくさせていた。

出立の前の晩。剛介が眠ろうとしていると、不意に布団にぬくもりの塊が滑り込んできた。伊都である。

(はしたない……)

そう思いながらも、伊都は遠慮がなかった。

「剛介様。なぜ男の方たちは、戦わなければならないのでしょう」

伊都が、布団の中で剛介の手を握りしめた。

剛介は、妻の積極的な行動に驚いて、慌てて体を引いた。だが、伊都は剛介の手を離さない。

「せめて、私には本当の事を教えて下さいませ」

(どう答えるべきか……)

一言で説明するのは、難しい。だが、この場に及んで嘘をついたり誤魔化したりするのも嫌だった。

「……義の為に」

「義……」

夫の言葉を、伊都は繰り返した。

「薩長は、未だに東国を蔑んでいる。白井様や篠原様の言葉でよく分かった」

日頃、愚痴を言わない夫にしては珍しい。よほど、腹に据えかねているのだろう。

「猪苗代で、私は命を拾った。それを無駄にしようとは思わない。だが、薩長の蛮行に目を瞑ったまま黙って生き延びるのも、また、義に背く。そのような振る舞いをしたら、亡き同胞はどう思うか」

二本松で生きる人々の、「もう人が死ぬのを見たくない」という願いも、分からなくはない。それも、一つの在り方だ。だが亡くなった同胞らは、あの時、主君からただ言われるままに戦場に立っていたのではない。一人ひとりが二本松武士の誇りにかけて、二本松を守ろうとして戦に臨み、散っていった。それが武士というものだ。決して、鬼の子の集団などではなかった。

「私情ではある。だが、戊辰の怨みを晴らすには、今回が最後の機会となるだろうな」

仮にも官吏の末席にある剛介には、よく分かっていた。もう、既に「藩」という単位は消滅し、帝を中心とした集権国家に移行しつつある。「国」と言えば日本全体を指し、戦と言えば相手は朝鮮や中国などになっていく。これからは、薩長とも手を携えて諸外国に立ち向かって行かなければならない。

その前に剛介自身が、積年の思いにけじめを付けたかった。

「貞信の名前は、大壇で亡くなられた先生のお名前を頂いたのでしたね」

伊都はそっと呟いた。その名は貞信の誕生の時に、剛介自身が名付けたのだった。家長である清尚を差し置いて、美しい文字で早々と書き上げた名前は、未だに床の間に飾ってある。息子と同じ名を持つ英霊や、かつての同胞たちの名誉のために、夫は戦地に赴きたいのだろう。夫は、やはり二本松の人であり、その事を忘れたことがなかった。そして、貞信という名前は、剛介が亡き恩師への思いも込めて、未来への希望を託した名前に違いない。

「あの頃は、先生のためなら、死んでもいいと思っていた」

そう呟く夫の言葉に、伊都はぎょっとした。

その気配を感じ取り、剛介は微かに笑った。

「今は違う。ただ貞信には、薩長に諂わなくても良い世を、この手で渡してやりたい。伊都」

剛介は、妻の手を握り返してやった。

「私の我儘を、許してくれるか」

そこまで言われては、九州行を認めるしかないではないか。

(ずるい)

そう思いながらも、やはり誇らしい夫だと思った。

「伊都は、剛介様の妻ですから」

0

お気に入りに追加

8

あなたにおすすめの小説

直違の紋に誓って~ Spin Off

篠川翠

歴史・時代

<剛介の初恋>

本編である「直違の紋に誓って」を書いている最中に、気分転換も兼ねて書き下ろし、本編に先駆けて発表した作品です。

二本松の戦火を逃れて会津に保護された剛介は、どのような青春時代を送ったのか。本編では書ききれなかった青春時代について、描いています。

<父の背中>

会津で父の顔を知らずに育った少年、遠藤貞信。14歳の夏、母の導きにより彼は父との再会を果たします。貞信の父、剛介が妻に語れなかった、会津を離れた本当の理由とは……。

noteで本編を連載中に、フォロワー様から「剛介のその後が知りたい」というリクエストを頂き、誕生した作品です。

西涼女侠伝

水城洋臣

歴史・時代

無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超

舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。

役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。

家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。

ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。

荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。

主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。

三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)

涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。

陣代『諏訪勝頼』――御旗盾無、御照覧あれ!――

黒鯛の刺身♪

歴史・時代

戦国の巨獣と恐れられた『武田信玄』の実質的後継者である『諏訪勝頼』。

一般には武田勝頼と記されることが多い。

……が、しかし、彼は正統な後継者ではなかった。

信玄の遺言に寄れば、正式な後継者は信玄の孫とあった。

つまり勝頼の子である信勝が後継者であり、勝頼は陣代。

一介の後見人の立場でしかない。

織田信長や徳川家康ら稀代の英雄たちと戦うのに、正式な当主と成れず、一介の後見人として戦わねばならなかった諏訪勝頼。

……これは、そんな悲運の名将のお話である。

【画像引用】……諏訪勝頼・高野山持明院蔵

【注意】……武田贔屓のお話です。

所説あります。

あくまでも一つのお話としてお楽しみください。

国殤(こくしょう)

松井暁彦

歴史・時代

目前まで迫る秦の天下統一。

秦王政は最大の難敵である強国楚の侵攻を開始する。

楚征伐の指揮を任されたのは若き勇猛な将軍李信。

疾風の如く楚の城郭を次々に降していく李信だったが、彼の前に楚最強の将軍項燕が立ちはだかる。

項燕の出現によって狂い始める秦王政の計画。項燕に対抗するために、秦王政は隠棲した王翦の元へと向かう。

今、項燕と王翦の国の存亡をかけた戦いが幕を開ける。

鎌倉最後の日

もず りょう

歴史・時代

かつて源頼朝や北条政子・義時らが多くの血を流して築き上げた武家政権・鎌倉幕府。承久の乱や元寇など幾多の困難を乗り越えてきた幕府も、悪名高き執権北条高時の治政下で頽廃を極めていた。京では後醍醐天皇による倒幕計画が持ち上がり、世に動乱の兆しが見え始める中にあって、北条一門の武将金澤貞将は危機感を募らせていく。ふとしたきっかけで交流を深めることとなった御家人新田義貞らは、貞将にならば鎌倉の未来を託すことができると彼に「決断」を迫るが――。鎌倉幕府の最後を華々しく彩った若き名将の清冽な生きざまを活写する歴史小説、ここに開幕!

独裁者・武田信玄

いずもカリーシ

歴史・時代

歴史の本とは別の視点で武田信玄という人間を描きます!

平和な時代に、戦争の素人が娯楽[エンターテイメント]の一貫で歴史の本を書いたことで、歴史はただ暗記するだけの詰まらないものと化してしまいました。

『事実は小説よりも奇なり』

この言葉の通り、事実の方が好奇心をそそるものであるのに……

歴史の本が単純で薄い内容であるせいで、フィクションの方が面白く、深い内容になっていることが残念でなりません。

過去の出来事ではありますが、独裁国家が民主国家を数で上回り、戦争が相次いで起こる『現代』だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。

【第壱章 独裁者への階段】 国を一つにできない弱く愚かな支配者は、必ず滅ぶのが戦国乱世の習い

【第弐章 川中島合戦】 戦争の勝利に必要な条件は第一に補給、第二に地形

【第参章 戦いの黒幕】 人の持つ欲を煽って争いの種を撒き、愚かな者を操って戦争へと発展させる武器商人

【第肆章 織田信長の愛娘】 人間の生きる価値は、誰かの役に立つ生き方のみにこそある

【最終章 西上作戦】 人々を一つにするには、敵が絶対に必要である

この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。

(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です)

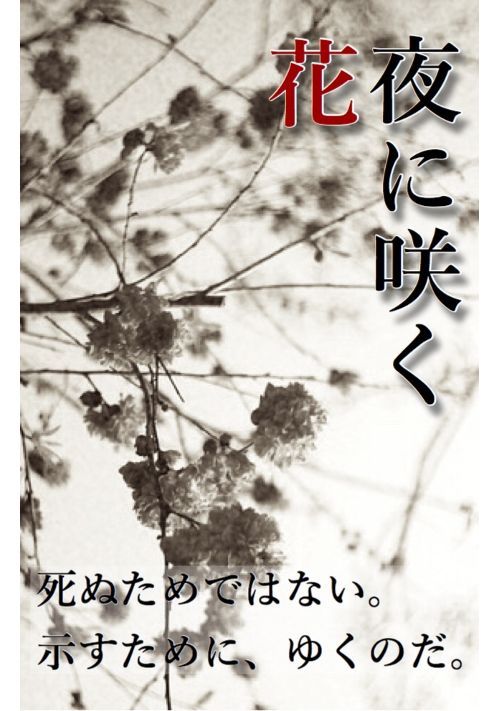

夜に咲く花

増黒 豊

歴史・時代

2017年に書いたものの改稿版を掲載します。

幕末を駆け抜けた新撰組。

その十一番目の隊長、綾瀬久二郎の凄絶な人生を描く。

よく知られる新撰組の物語の中に、架空の設定を織り込み、彼らの生きた跡をより強く浮かび上がらせたい。

旧式戦艦はつせ

古井論理

歴史・時代

真珠湾攻撃を行う前に機動艦隊が発見されてしまい、結果的に太平洋戦争を回避した日本であったが軍備は軍縮条約によって制限され、日本国に国名を変更し民主政治を取り入れたあとも締め付けが厳しい日々が続いている世界。東南アジアの元列強植民地が独立した大国・マカスネシア連邦と同盟を結んだ日本だが、果たして復権の日は来るのであろうか。ロマンと知略のIF戦記。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる